Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Диагностика электрооборудования автомобилей

Общие сведения о диагностировании электрооборудования

Электрооборудование и электронные системы автоматического управления являются наиболее важным элементом обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, экологической безопасности и повышения производительности труда водителей.

Надежность работы изделий электрооборудования во многом определяют аварийность в процессе дорожного движения автомобиля, его экономичность и динамику, а также экологическую безопасность для окружающей среды.

Требования к техническому состоянию транспортных средств регламентируются в нашей стране стандартами ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения», ГОСТ Р41.13-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении тормозов», а также ОСТ 37.001.054-86, ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 21393-75, регламентирующие экологические требования на основе и в соответствии с международными стандартами по этому вопросу. С 2012 года Европейский Союз ввел ужесточенные требования по экологии в виде норматива «Евро-5».

Без применения электронных систем управления бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями, систем зажигания высокой энергии искрового разряда, комплексных микропроцессорных систем управления двигателями внутреннего сгорания и др. обеспечить эти требования практически невозможно.

Для обеспечения технической эксплуатации таких сложных электронных систем они должны иметь встроенные диагностические разъемы и диагностические интерфейсы, соответствующие международным стандартам ISO 9141, OBD-II и EOBD.

В процессе эксплуатации автотранспорта в экстремальных природно-климатических условиях изделия и системы электрооборудования, особенно при низких температурах, увеличивается количество отказов, возрастает трудоемкость их устранения.

Это связано со следующими факторами и явлениями:

- возрастание момента сопротивления прокручиванию вала двигателя внутреннего сгорания в период его запуска и увеличение времени прогрева в режиме холостого хода;

- ухудшение энергетических возможностей аккумуляторной батареи, поскольку уменьшается ее емкость и снижается эффективность процесса заряда от генераторной установки, происходит более глубокий разряд, увеличивается число включенных потребителей электроэнергии, сокращается время подзарядки от генераторной установки из-за короткой продолжительности светового дня, снижаются скорости движения, уменьшается зарядный ток генератора;

- увеличивается пробивное напряжение на свечах зажигания и возрастает электрическая нагрузка на высоковольтные детали системы зажигания, что негативно сказывается на безотказности их работы и т. д.

Использование внешних источников электроэнергии для облегчения пуска холодного двигателя может привести к пробоям электронных изделий и их комплектующих.

Эксплуатация автомобилей в горных условиях и при высоких температурах окружающей среды может приводить к увеличению отказов изделий и систем электрооборудовании, особенно при нарушениях инструкций по эксплуатации и при неквалифицированном техническом обслуживании. Повышенная влажность воздуха в горных условиях (в субтропиках) вызывает ускоренную коррозию клемм и соединений электропроводки, а в пустынных зонах из-за нехватки влаги резко увеличивается температура и ухудшаются условия охлаждения.

Можно сделать вывод, что в различных условиях эксплуатации показатели надежности изделий или систем электрооборудования будут отличаться при одинаковом пробеге автомобиля или времени его работы. Это определило не только применяемые в изделиях комплектующие и материалы, но и конструктивное, климатическое исполнение. Например, изготовленные для умеренного климата изделия обозначают «У», для холодного климата – «ХЛ», для тропиков – «Т» и для всех климатических зон – «О». При этом для каждого климатического исполнения применяют разные материалы, покрытия и методы технического обслуживания в процессе эксплуатации.

К причинам и последствиям изменения технического состояния в процессе эксплуатации можно отнести: нагрузку элементов изделия, взаимное перемещение элементов, воздействие тепловой и электрической энергии, воздействие химически активных компонентов, воздействие внешней среды, а также воздействия со стороны работников технической службы и водителя и т. д.

Для определения технического состояния изделий и систем электрооборудования применяют прямой и косвенный методы измерения текущих значений конструктивных параметров (размеры, зазоры, электрические характеристики, угловые и линейные перемещения и т. п.).

Прямой метод обладает преимуществами в точности, наглядности, достоверности, применении достаточно простого инструмента и простой технологии измерений. К недостаткам этого метода следует отнести необходимость частичной или полной разборки изделия, нарушение приработки деталей, невозможность комплексного контроля работы сложных систем.

Диагностический метод позволяет: не разбирать изделия или системы, производить контроль с меньшими трудозатратами, оперативно получать результат контроля и контролировать сложнейшие электронные системы управления агрегатами транспортного средства.

К недостаткам диагностического метода относятся: сложность и высокая стоимость диагностического оборудования, высокие квалификационные требования к персоналу (операторам), занятым диагностикой элементов конструкции транспортных средств и метрологическим контролем самого оборудования.

Изменение технического состояния и параметров изделий и систем электрооборудования можно зафиксировать несколькими диагностическими параметрами, из которых необходимо выбрать наиболее эффективный параметр. Эффективность параметра зависит от его однозначности (монотонности кривой изменения), стабильности, чувствительности и информативности.

Под информативностью подразумевается свойство параметра однозначно определять исправность или отказ изделия.

Различают два способа диагностирования.

Первый характеризуется тем, что в процессе диагностирования на исследуемый объект производят определенные механические, электрические или другие воздействия, при этом объект может находиться как в исправном, так и в неисправном состоянии. Далее с помощью датчиков фиксируется реакция объекта на воздействие в виде диагностического сигнала и по характеру этого сигнала делают вывод о состоянии объекта.

Второй способ заключается в том, что в процессе диагностирования исследуемый объект выводят на заданный, тестовый режим работы и с помощью датчиков от него анализируют получаемую информацию, сравнивая ее с эталоном или образцом, введенным в память процессора или в таблицу, отображая полученные данные на дисплее и/или в виде распечатки.

На практике прямой и диагностический методы взаимодействуют и дополняют друг друга. Предпочтение отдается методу, имеющему наименьшую продолжительность процедуры и оперативно позволяющему выявить и устранить отказ изделия, системы или их элемента.

Для обеспечения выполнения международных Правил и отечественных стандартов на борту автомобилей появились системы встроенной бортовой диагностики первого и второго поколения.

К особенностям встроенных систем бортовой диагностики относят: выполнение их в виде сигнальной аппаратуры – световых индикаторов на электролампах или светодиодах. Микропроцессорная техника и мультиплексирование информации в бортовых сетях автомобилей позволили существенно облегчить выполнение законодательных норм по токсичности отработавших газов тепловых двигателей внутреннего сгорания и обеспечить контроль гибридных силовых приводов автомобилей.

Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля

На устранение неисправностей элементов электрооборудования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями приходится от 11 до 17% от общего объема работ по ТО и ТР. Основное количество неисправностей приходится на аккумуляторную батарею, генератор с регулятором и стартер. Кроме того, особое внимание должно уделяться проверке и регулировке работы приборов освещения и сигнализации.

Основные неисправности аккумуляторной батареи: разряд и саморазряд, короткое замыкание пластин при выпадении активной массы. Кроме того, в результате понижения, а также длительного хранения аккумулятора без подзарядки возможна сульфитация пластин, хотя вероятность ее в современных конструкциях батарей при нормальном уровне электролита значительно снижена. Выпадение активной массы приводит также к понижению емкости батареи. При эксплуатации возникают трещины стенок батареи, происходит снижение уровня электролита и его плотности.

При пониженном уровне электролита в аккумуляторы батареи доливают дистиллированную воду. Электролит доливают лишь в случае, когда понижение его уровня вызвано утечкой или расплескиванием. Уровень электролита в аккумуляторных батареях проверяют зимой через 10-15 дней, летом в жаркую погоду через 5-6 дней.

Плотность электролита проверяют автомобильным денсиметром. Для умеренного климатического района этот параметр круглый год должен составлять 1,26 г/см 3 . Зарядку аккумуляторной батареи целесообразно производить раз в три месяца током от 1/10 до 1/13 номинальной емкости батареи. Есть два способа заряда аккумуляторных батарей: при постоянной силе тока и при постоянном напряжении.

Ресурс батареи в эксплуатации сокращается в 2–2,5 раза при повышении регулируемого напряжения бортовой сети автомобиля выше оптимального на 10–12 %, т. е. зависит от состояния генератора и регулятора напряжения.

Основными неисправностями генератора являются: износ контактных колец и щеток, поломки щеткодержателей, обрыв в обмотках возбуждения, межвитковые замыкания и замыкание их на корпус, пробой или обрыв диодов выпрямительного блока

Основными неисправностями регулятора (реле-регулятора) является неправильный уровень регулируемого напряжения, которое для обычного 12-вольтового оборудования должно быть 13,7-14,2 В.

Диагностирование генераторной установки осуществляют при помощи вольтметра. При этом, помимо ограничивающего напряжения, возможна проверка и работоспособности генератора. Ограничивающее напряжение проверяют при выключенных потребителях тока и повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Работоспособность генератора оценивают по напряжению при включении потребителей тока (приборов освещения) на частоте вращения, соответствующей полной отдаче генератора. При этом напряжение должно быть не ниже 12 В.

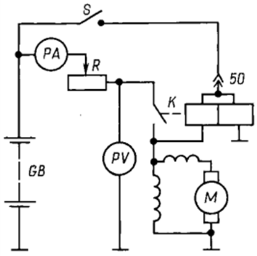

В процессе эксплуатации в стартере возникают механические повреждения привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, износом или заклиниванием шестерни. Эти неисправности устраняются путем замены привода. Реже встречаются неисправности электрических цепей стартера, обусловленные окислением силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замасливанием коллектора, износом щеток. При этом ухудшается работа стартера, что вызывает необходимость его снятия и ремонта. У снятого стартера на специальном стенде проверяют развиваемый крутящий момент, потребляемый ток в рабочем режиме и в режиме полного торможения, частоту вращения якоря в рабочем режиме. Схема для проверки стартера автомобиля ВАЗ представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Схема проверки стартера

Непосредственно на автомобиле у стартера также можно проверить потребляемый ток в режиме полного торможения, который увеличивается при замыкании цепей стартера на корпус и уменьшается при окислении контактов, щеток и коллектора.

Характерными неисправностями системы зажигания являются: нарушение изоляции проводов и свечей зажигания; ослабление пружины подвижного контакта; повышенный люфт валика распределителя; изменение зазора между электродами свечей; межвитковые замыкания катушки зажигания; неправильная начальная установка угла опережения зажигания, неисправность центробежного и вакуумного регуляторов.

Основными диагностическими признаками неисправности катушек зажигания является ослабление или прекращение искрового разряда. Поэтому катушки зажигания на специальных приборах проверяют на бесперебойное искрообразование и величину вторичного напряжения. Длина искры при исправной катушке должна быть 5 – 7 мм. В процессе эксплуатации проверяют также герметичность и температуру катушек зажигания. Неисправные катушки заменяют.

Основными диагностическими признаками неисправностей прерывателя‑распределителя являются перебои в работе двигателя, повышение искрообразования в контактах прерывателя или полный отказ в работе двигателя. При диагностировании прерывателя-распределителя определяют угол замкнутого состояния контактов, состояние контактов и конденсатора, а также крепление прерывателя-распределителя и его элементов.

Признаками неисправностей свечей зажигания служат трудный пуск и перебои в работе, а иногда и остановка двигателя.

При диагностировании системы зажигания проверяют в основном следующие параметры: зазор между контактами прерывателя (при контактной системе зажигания); начальный угол опережения зажигания; угол опережения зажигания, создаваемый центробежным или вакуумным автоматом; форму осциллограмм напряжения первичной и вторичной цепей зажигания; пробивное напряжение на электродах свечей зажигания.

Перед регулировкой зазора между контактами прерывателя проверяют состояние рабочей поверхности контактов. При существенном переносе металла с одного контакта на другой или при наличии нагара на контактах необходимо зачистить их плоским бархатным надфилем.

Одним из распространенных методов проверки момента зажигания является стробоскопический, при котором импульс высокого напряжения на свече первого цилиндра дает вспышку стробоскопической лампы в момент начала зажигания. При использовании стробоскопа необходимо подсоединить выводы питания и надеть на провод первого цилиндра датчик импульсов, затем установить на двигателе обороты холостого хода и направить мигающий поток света стробоскопа на метку шкива коленчатого вала или на метку на маховике в картере сцепления.

Практическую проверку правильности установки момента зажигания можно провести и непосредственно на автомобиле. Для этого необходимо запустить двигатель, прогреть его до нормальной температуры и, двигаясь со скоростью 50 км/ч на высшей передаче по ровной дороге, резко увеличить подачу топлива. При этом в двигателе должны прослушиваться слабые непродолжительные металлические стуки; отсутствие стуков указывает на позднее зажигание, а не прекращающиеся стуки – на раннее зажигание.

Современные системы впрыска оснащены встроенной диагностической системой с определенными функциями самодиагностики.

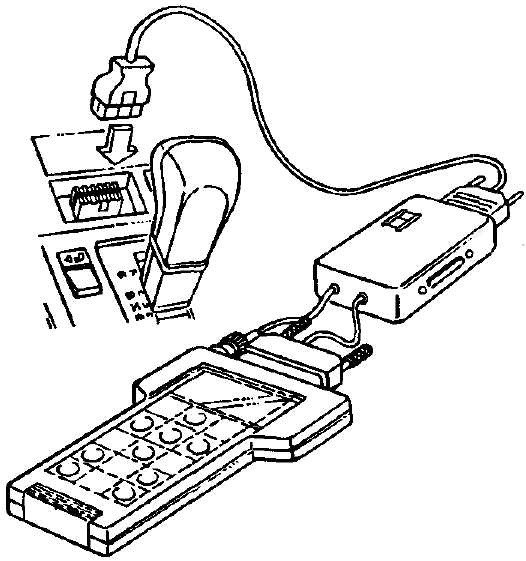

Считывание может осуществляться с помощью мотор-тестера, автотестера, сканера, подключенного к диагностическому разъему, например перед селектором коробки передач в салоне водителя, (рис. 10.2).

При подключении диагностического сканера (мотор-тестера) более полно определяется техническое состояние компьютерной системы, при этом имеется возможность выполнить корректировки по составу топливно‑воздушной смеси, углу опережения зажигания и др.

Рисунок 10.2 – Подключение внешнего диагностического оборудования

Неисправности приборов освещения и сигнализации связаны чаще всего с перегоранием ламп или выходом из строя выключателей, переключателей, реле. Наиболее сложными работами являются проверка и регулировка положения фар на автомобилях и их силы света, силы света других световых приборов, а также частоты включения указателей поворотов, что связано с безопасностью движения.

Положение фары на практике считается отрегулированным, если ее луч направлен вдоль оси дороги с захватом обочины и обеспечивает освещение на расстоянии порядка 30 м при ближнем свете и порядка 100 м – при дальнем.

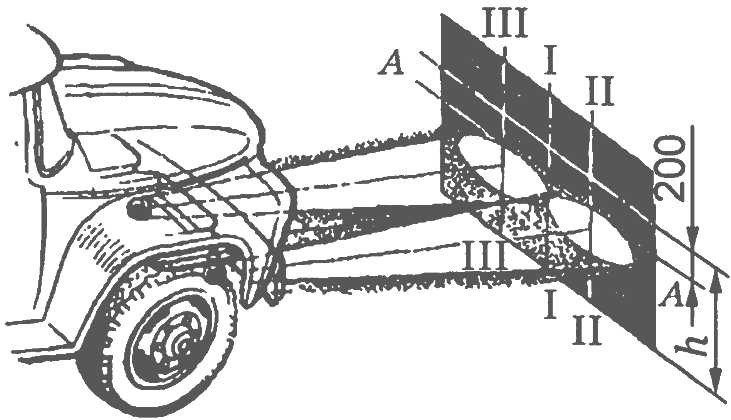

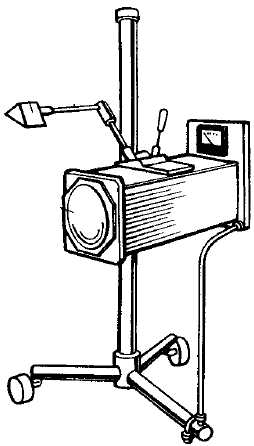

Установку фар проверяют и регулируют на отдельном посту или на линии ТО при помощи настенного или переносного экрана или передвижных оптических приборов (рис. 10.3). Для проверки установки и силы света фар автомобиля используют также и специальные приборы, наибольшее распространение из которых получили НИИАТЭ-6 и К-303 (рис. 10.3, б). Правильность установки фар определяют по положению светового пятна на экране прибора, а силу света – с помощью фотоэлемента. Регулировку света противотуманных фар производят поворотом корпуса фары относительно болта крепления в продольной и поперечной плоскости.

Указатели поворотов должны работать в проблесковом режиме с частотой следования проблесков (1,5 ±0,5) Гц. Проверку частоты включения указателей поворотов проводят при помощи секундомера путем измерения времени не менее чем по десяти проблескам.

Время от момента включения указателя поворота до появления первого проблеска не должно превышать 3 с.

|  |

| а – на горизонтальной площадке | б – прибор К-303 |

Рисунок 10.3 – Регулировка фар и направлення светового потока на площадке (а) и с помощью прибора К-303 (б)

При ТО контрольно-измерительных приборов и дополнительного оборудования проверяют их общую работоспособность и правильность показаний. При выявлении неработающего прибора или его явно неправильных показаний проверяют на обрыв электрические цепи самого прибора, связанного с ним датчика и соединительных приводов. Вышедшие из строя приборы и датчики заменяют.

| | | следующая лекция ==> | |

| Техническое обслуживание ходовой части | | | Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля |

Дата добавления: 2017-06-02 ; просмотров: 9950 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ