ЭВМ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА? | МЭСМ

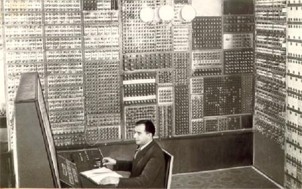

Участники разработки МЭСМ — Лев Наумович Дашевский и Соломон Бениаминович Погребинский (Киев, 1951 г.)

МЭСМ ( Малая электронная счётная машина ) — первая в СССР и континентальной Европе электронно-вычислительная машина. Разрабатывалась лабораторией С. А. Лебедева (на базе киевского Института электротехники АН УССР).

В 1948 г. начался процесс создания малой электронной счетной машины (МЭСМ). Для научной работы Лебедеву выделили частично разрушенное здание бывшей монастырской гостиницы в Феофании (Киев). С финансовой помощью и поддержкой вице-президента АН УССР Михаила Алексеевича Лаврентьева , помещение было отремонтировано и оборудовано под лабораторию.

Здание в Феофании, где размещалась лаборатория Лебедева

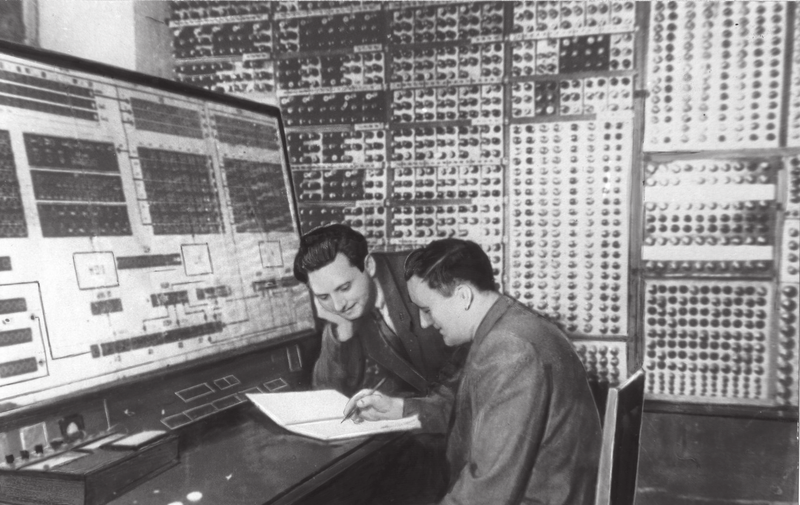

Лебедев выдвинул, обосновал и реализовал в первой советской машине принципы построения ЭВМ с хранившейся в памяти программой. МЭСМ занимала целое крыло двухэтажного здания (60 м 2 ) и состояла из 6 000 электронных ламп. Примечательно то, что проектирование, монтаж и отладка машины были выполнены в течении трех лет. При этом в разработке участвовали лишь 11 инженеров и 15 технических сотрудников. Тогда как на разработку первого в мире электронного компьютера ЭНИАК (США) ушло пять лет и было задействовано 13 разработчиков и более 200 техников.

Схема элементарной ячейки блока памяти арифметического устройства МЭСМ

МЭСМ была арифметическим устройством, производившим операции сложения, вычитания, умножения, деления, сдвига, сравнения с учётом знака, сравнения по абсолютной величине, передачи управления, передачи чисел с магнитного барабана, сложения команд, остановки. МЭСМ имела двоичное представление чисел с фиксированной запятой, 16 двоичных разрядов на число, плюс один разряд на знак.

6 ноября 1950 г. состоялся пробный пуск машины, в ходе которого решалась задача: Y» + Y = 0; Y(0) = 0; Y(\pi) = 0 .

Не смотря на то, что МЭСМ создавалась более как макет Большой электронной счетной машины, ей нашли практическое применение. Первой советской ЭВМ весьма заинтересовались математики, задачи которых требовали использования быстродействующего вычислителя. До 1953 г. МЭСМ была единственной вычислительной машиной в СССР.

Элементная база: 6 000 электронных ламп (около 3500 триодов и 2500 диодов)

Быстродействие: 3 000 операций в секунду

Потребляемая мощность: около 25 кВт

Разрядность: 16

Тактовая частота: 5 кГц

Устройства ввода / вывода: ввод с перфокарты или набором кода на штекерном коммутаторе; вывод с помощью электромеханического печатающего устройства либо фотоустройства для получения данных на фотоплёнке.

Также мог использоваться магнитный барабан, хранящий до 5000 кодов чисел или команд.

История создания МЭСМ — первой советской ЭВМ

Малая электронная счётная машина (МЭСМ), запущенная в СССР в 1950 году, была первым компьютером в континентальной Европе (ранее ЭВМ были только в США и Великобритании). О её создании и пойдёт речь в этой заметке.

Первая советская ЭВМ разрабатывалась лабораторией С. А. Лебедева(1902-1974) на базе киевского Института электротехники АН УССР. Академик Сергей Алексеевич Лебедев до начала работы над ЭВМ занимался проблемами энергетики, и с 1936 года был профессором Московского энергетического института. В мае 1946 Лебедев был назначен директором Института энергетики АН Украинской ССР в Киеве. В 1947 году институт был разделён, и Лебедев стал директором Института электротехники АН УССР.

В 1947 г. в этом институте была организована лаборатория моделирования и вычислительной техники.

В короткой записке, направленной в Совет по координации Академии наук СССР С.А.Лебедев написал:

Быстродействующими электронными счётными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948-1949 годах мной были разработаны основные принципы построения подобных машин. Учитывая их исключительное значение для нашего народного хозяйства, а также отсутствие в Союзе какого-либо опыта их постройки и эксплуатации, я принял решение как можно быстрее создать малую электронную счётную машину (МЭСМ), на которой можно было бы исследовать основные принципы построения, проверить методику решения отдельных задач и накопить эксплуатационный опыт. В связи с этим было намечено первоначально создать действующий макет машины с последующим его переводом в малую электронную счётную машину. Чтобы не задерживать разработку, запоминающее устройство пришлось выполнить на триггерных ячейках, что ограничило его ёмкость. Разработка основных элементов была проведена в 1948 г.

. К концу 1949 г. были разработаны общая компоновка машины и принципиальные схемы её блоков. В первой половине 1950 г. изготовлены отдельные блоки и приступили к их отладке во взаимосвязи, к концу 1950 г. отладка созданного макета была закончена. Действующий макет успешно демонстрировался комиссии.

Лаборатория С.А.Лебедева входившая в состав руководимого им института располагалась в двухэтажном здании в бывшем монастырском местечке Феофании под Киевом. В проектировании, монтаже, отладке и эксплуатации МЭСМ активно участвовали сотрудники лаборатории Лебедева: кандидаты наук Л.Н.Дашевский и Е.А.Шкабара, инженеры С.П.Погребинский, Р.Г.Офенгенден, А.Л.Гладыш, В.В.Крайницкий, И.П.Окулова, З.С.Зорина-Рапота, техники-монтажники С.Б.Розенцвайг, А.Г.Семеновский, М.Д. Шулейко, а также сотрудники и аспиранты лаборатории: Л.М.Абалышникова, М.А.Беляев, Е.Б.Ботвиновская, А.А.Дашевская, Е.Е.Дедешко, В.А.Заика, А.И.Кондалев, И.В.Лисовский, Ю.С.Мозыра, Н.А.Михайленко, З.Л.Рабинович, И.Т.Пархоменко, Т.И.Пецух, М.М.Пиневич, Н.П.Похило, Р.Я.Черняк.

Первоначально МЭСМ задумывалась как макет, который предполагалось в дальнейшем доработать в малую электронную счетную машину. Для того чтобы макет стал полноценной ЭВМ, понадобилось организовать автоматический ввод исходных данных и автоматический вывод результатов. Данные поступали в МЭСМ двумя путями — с перфокарт или посредством набора кодов на штекерном коммутаторе. Снимались данные электромеханическим печатающим устройством или фотографированием.

С. А. Лебедев

Во время комплексной отладки МЭСМ для неё была установлена установлена круглосуточная работа, для разработчиков — трехсменная. Так как их было недостаточно, приходилось работать по две смены. К этому времени в Феофании были организованы питание и ночлег. Сам Лебедев ежедневно работал заполночь, часто забывая о еде.

Необходимо отметить, что в то время о принципах работы аналогичных американских ЭВМ ничего не было известно, т.к. в печати соответствующие статьи не выходили. Поэтому весь принцип построения отечественной МЭСМ был оригинальным и делался с нуля.

МЭСМ. Все ее электронные схемы были развешены по стенам и работавший на ней программист оказывался как бы внутри машины

Возможно отсутствие этой информированности положительно отразилось на выбранном пути создания первых советских ЭВМ. Сергей Алексеевич Лебедев самобытно и так глубоко и всесторонне проработал основные принципы, структуру и технические решения, что в дальнейшем не потребовалось вносить сколько-нибудь значительные коррективы и дополнения.

Надо отметить, что в аналогичной ЭВМ EDSAC, разработанной в Англии в 1949 г., было использовано арифметическое устройство последовательного действия, а в МЭСМ — параллельного, последнее более прогрессивно. Плодотворность идей, заложенных в МЭСМ, была со всей очевидностью подтверждена последующими работами коллективов, возглавляемых С.А. Лебедевым.

В августе 1950 г. выдающийся советский математик и один из основоположников кибернетики А.А.Ляпунов составил первую программу для вычисления факториала числа. МЭСМ безукоризненно ее выполняла. Позже А.А.Ляпунов говорил, что за три месяца работы на МЭСМ он получил колоссальный опыт программирования, машинных методов реализации алгоритмов и цифрового моделирования.

Первый показ работы МЭСМ широкому кругу специалистов был сделан 6 ноября 1950 г.

Приёмной комиссии ЭВМ была сдана 5 января 1951 г. До сентября 1951 г. реализовывались рекомендации приемной комиссии и проводились ранее запланированные С. А. Лебедевым работы по усовершенствованию МЭСМ.

В сентябре 1951 г. МЭСМ стала решать более сложные задачи с множеством алгебраических и дифференциальных уравнений в частных производных с сотнями неизвестных. В декабре 1951 г. МЭСМ была сдана в эксплуатацию.

До 1953 года МЭСМ оставалась единственной в стране работающей ЭВМ. Она была предельно загружена решением важных и особо важных задач. В то время график распределения машинного времени утверждал президент Академии наук СССР. На МЭСМ решались важнейшие научно-технические задачи из области термоядерных процессов, космических полётов и ракетной техники, дальних линий электопередач, механики, статистического контроля качества и др.

МЭСМ просуществовала до 1957 года, после чего ее демонтировали и передали в качестве учебного пособия в Киевский политехнический институт: «Машину разрезали на куски, организовали ряд стендов, а потом. выбросили» — вспоминал Б. Н. Малиновский.

— арифметическое устройство: универсальное, параллельного действия, на триггерных ячейках

— представление чисел: двоичное, с фиксированной запятой, 16 двоичных разрядов на число, плюс один разряд на знак

— система команд: трёхадресная, 20 двоичных разрядов на команду. Первые 4 разряда — код операции, следующие 5 — адрес первого операнда, ещё 5 — адрес второго операнда, и последние 6 — адрес для результата операции. В некоторых случаях третий адрес использовался в качестве адреса следующей команды. Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг, сравнение с учётом знака, сравнение по абсолютной величине, передача управления, передача чисел с магнитного барабана, сложение команд, остановка.

— оперативная память: на триггерных ячейках, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды

— постоянная память: штекерная, для данных — на 31 число, для команд — на 63 команды

— тактовая частота: 5 кГц

— быстродействие: 3000 операций в минуту (полное время одного цикла составляет 17,6 мс; операция деления занимает от 17,6 до 20,8 мс)

— количество электровакуумных ламп: 6000 (около 3500 триодов и 2500 диодов)

— занимаемая площадь: 60 м 2

— потребляемая мощность: около 25 кВт

Интервью Бориса Малиновского, одного из разработчиков МЭСМ, посвящённое её созданию:

МЭСМ и «Стрела»: Как советские ЭВМ делали первые шаги

В 1948 г. в Киеве вопросами создания счетных машин начал заниматься С. А. Лебедев. Крупный специалист в области электроэнергетики чл.-кор. АН СССР Сергей Алексеевич Лебедев в 1945 г. был избран действительным членом Академии наук Украины и назначен директором Института электротехники АН Украины.

Став во главе этого института, С. А. Лебедев добавил к существующим лабораториям энергетического профиля свою лабораторию моделирования и регулирования. Судя по ее названию, он не предполагал сразу развернуть работы по вычислительной технике, предпочитая привычные исследования в области технических средств стабилизации и устройств автоматики.

Сам Сергей Алексеевич позднее вспоминал: «Быстродействующими счетными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948–1949 гг. мной были разработаны основные принципы построения подобных машин…» Возможно, к окончательному решению заняться разработкой цифровой ЭВМ С. А. Лебедева подтолкнул М. А. Лаврентьев. Такое мнение высказывали В. М. Глушков, С. Г. Крейн и О. А. Богомолец. Богомолец несколько раз выезжал в Швейцарию и, как заядлый радиолюбитель, собирал интересующие его проспекты и журналы с сообщениями о цифровых вычислительных устройствах. Приехав в Киев летом 1948 г., он показал журналы М. А. Лаврентьеву, тот — Лебедеву. Может быть, знакомство с теми публикациями и помогло принять давно зревшее решение.

С осени 1948 г. С. А. Лебедев переориентировал свою лабораторию на создание МЭСМ. Продумав основы ее построения, в январе-марте 1949 г. он представил их для обсуждения на специальном семинаре. Этот семинар организовал сам С. А. Лебедев, а участвовали в нем М. А. Лаврентьев, В. В. Гнеденко, А. Ю. Ишлинский, А. А. Харкевич и сотрудники лаборатории. Предварительно осенью 1948 г. он пригласил в Киев А. А. Дородницына и К. А. Семендяева для окончательного определения набора логических операций МЭСМ.

В марте 1949 г. начались исследования по проектированию электронных схем элементов арифметического устройства с использованием радиоламп (триггеров, генераторов импульсов, счетчиков, разрешающих схем). В ноябре 1950 г. был изготовлен макет арифметического устройства машины, в декабре отработаны арифметические операции. 4 января 1951 г. проведены испытания действующего макета.

8 января 1951 г. С. А. Лебедев на заседании ученого совета доложил о результатах испытаний макета. «Принцип работы быстродействующей машины — принцип арифмометра. Основное требование к такой машине — ускорение и автоматизация счета. Перед лабораторией была поставлена задача создать работающий макет электронной быстродействующей счетной машины. При разработке макета нами был принят ряд ограничений. Скорость — 100 оп/с. Количество знаков ограничено пятью в десятичной системе (16 знаков двоичной системы). Машина может производить сложение, вычитание, умножение, деление и ряд таких действий, как сравнение, сдвиг, останов, предусмотрена возможность добавления операций.

Основным элементом электронной счетной машины является элемент, позволяющий производить суммирование. Применены электронные реле (триггерные ячейки), в которых осуществляется перебрасывание тока из одной лампы в другую путем подачи импульсов на сетку. Это дает возможность производить действие сложения, из которого образуются и все остальные действия. Вместо десятичной системы применяется двоичная система, что определяется свойствами триггерных ячеек. Кроме элементов для счета, машина должна иметь элементы, которые управляют процессом вычислений. Такими элементами являются разрешающие устройства и элементы запоминания.

В 1951 г. перед лабораторией поставлена задача — перевести макет в работающую машину. Препятствием для этого пока является отсутствие автоматического ввода исходных данных и автоматического вывода полученных результатов. Автоматизация этих операций будет осуществлена с помощью магнитной записи, которая разрабатывается Институтом Физики…».

Основные теоретические принципы построения счетной машины были сформулированы. Однако наиболее трудной частью работы явилось практическое создание МЭСМ. Только разносторонний опыт предыдущих исследований позволил Сергею Алексеевичу с блеском справиться с труднейшей задачей технического воплощения принципов построения ЭВМ.

Один просчет все же был допущен. Под МЭСМ отвели помещение на нижнем этаже двухэтажного здания, в котором размещалась лаборатория. Когда ее смонтировали и включили под напряжение, 6000 раскаленных электронных ламп превратили помещение в тропики. Пришлось удалить часть потолка, чтобы отвести из комнаты хотя бы часть тепла. Именно предвидение такого эффекта заставило И. С. Брука на начальном этапе разработки АЦВМ М-1 начать исследование возможности использования в построении логических схем малогабаритных купроксных выпрямителей вместо ламповых диодов 6х6.В проектировании МЭСМ участвовали кандидаты наук Л. И. Дашевский и Е. А. Шкабара, инженеры С. Б. Погребинский, А. Л. Гладыш, В. В. Крайницкий, И. П. Акулова, З. С. Зорина-Рапота, техники-монтажники С. Б. Розенцвайг, А. Г. Семеновский, М. Д. Шулейко и др. 25 декабря 1951 г. МЭСМ была принята комиссией Академии наук СССР (председатель — академик М. В. Келдыш) и передана в эксплуатацию.

Основные характеристики МЭСМ

Система счета — двоичная с фиксированной запятой.

Количество разрядов — 16 и один на знак.

Вид запоминающего устройства — на триггерных ячейках с возможностью использования магнитного барабана.

Емкость запоминающего устройства для чисел — 31, для команд — 63.

Емкость функционального устройства для чисел — 31, для команд — 63.

Производимые операции — сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг,сравнение с учетом знака, сравнение по абсолютной величине и др.

Система команд — трехадресная.

Арифметическое устройство — одно, универсальное, параллельного действия.

Система ввода чисел — последовательная.

Скорость работы — около 3000 операций/мин (50 оп/с).

Ввод исходных данных — с перфорационных карт или посредством набора кодов на штекерном коммутаторе.

Съем результатов — фотографирование или посредством электромеханического печатающего устройства.

Контроль — системой программирования.

Определение неисправностей — специальные тесты и перевод на ручную или полуавтоматическую работу.

Площадь помещения — 60 кв. м.

Количество электронных ламп: триодов — около 3500; диодов — 2500.

Потребляемая мощность — 25 кВт.

Так, в декабре 1951 г. практически одновременно и независимо в Советском Союзе были изготовлены и введены в эксплуатацию две первые электронные цифровые машины: автоматическая цифровая вычислительная машина АЦВМ М-1 в Москве и малая электронная счетная машина МЭСМ в Киеве.

АЦВМ М-1 и МЭСМ положили начало создания цифровых вычислительных машин в СССР: под руководством И. С. Брука весной 1952 г. начались разработка и изготовление быстродействующей универсальной ЭВМ М-2. Опыт создания М-1, ее элементная база, многие технические решения и порядок организации работ обеспечили завершение разработки машины в январе 1953 г. и ввод ее в эксплуатацию в июне 1953 г. Был изготовлен один экземпляр машины. В Энергетическом институте АН СССР ЭВМ М-2 находилась в режиме круглосуточной эксплуатации свыше 15 лет. Скорость работы М-2 составляла 2000 оп/с.

С. А. Лебедев приступил к разработке своей следующей машины — быстродействующей машины БЭСМ-1 в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) в Москве еще до завершения работ по машине МЭСМ в Киеве. В 1953 г. разработка БЭСМ была завершена, начато ее изготовление. Был изготовлен один экземпляр машины. Скорость работы БЭСМ-1 достигала 8000 оп/с.

Быстродействующими электронными счётными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948-1949 годах мной были разработаны основные принципы построения подобных машин. Учитывая их исключительное значение для нашего народного хозяйства, а также отсутствие в Союзе какого-либо опыта их постройки и эксплуатации, я принял решение как можно быстрее создать малую электронную счётную машину (МЭСМ), на которой можно было бы исследовать основные принципы построения, проверить методику решения отдельных задач и накопить эксплуатационный опыт. В связи с этим было намечено первоначально создать действующий макет машины с последующим его переводом в малую электронную счётную машину. Чтобы не задерживать разработку, запоминающее устройство пришлось выполнить на триггерных ячейках, что ограничило его ёмкость. Разработка основных элементов была проведена в 1948 г.

Быстродействующими электронными счётными машинами я начал заниматься в конце 1948 г. В 1948-1949 годах мной были разработаны основные принципы построения подобных машин. Учитывая их исключительное значение для нашего народного хозяйства, а также отсутствие в Союзе какого-либо опыта их постройки и эксплуатации, я принял решение как можно быстрее создать малую электронную счётную машину (МЭСМ), на которой можно было бы исследовать основные принципы построения, проверить методику решения отдельных задач и накопить эксплуатационный опыт. В связи с этим было намечено первоначально создать действующий макет машины с последующим его переводом в малую электронную счётную машину. Чтобы не задерживать разработку, запоминающее устройство пришлось выполнить на триггерных ячейках, что ограничило его ёмкость. Разработка основных элементов была проведена в 1948 г.