Колесо автомобиля

Колеса – составляющие ходовой части, обеспечивают связь автомобиля с дорогой, причем это единственные элементы в конструкции машины контактирующие с дорожной поверхностью. Основная функция колес – обеспечение движения авто. Именно они за счет взаимодействия с дорожным полотном преобразуют вращение, полученное от силовой установки и трансмиссии, в перемещение автомобиля.

Назначение, функции

В целом, колеса автомобиля делятся на три категории, в зависимости от выполняемой ими функции, — ведущие, управляемые, поддерживающие. На ведущие колеса подается вращение и благодаря контакту с дорогой они заставляют автомобиль двигаться. Но в процессе передвижения авто необходимо изменять направление движение, маневрировать и за это отвечают управляемые колеса.

Грузовые авто предназначены для транспортировки грузов и для снижения нагрузки на ведущие и управляемые колеса, в конструкцию ходовой части добавлены поддерживающие. Они не приводят в движение авто, не участвуют в обеспечении маневрирования, их задача – принятие части нагрузки «на себя».

В легковых авто используется 4 колеса, в грузовиках же их количество может достигать и 12, а в спецтехнике – до 24. Примечательно, что на грузовиках обычно колеса разделены по категориям – одни из них ведущие, вторые – управляемые, остальные – поддерживающие.

Что касается легкового транспорта, то у них используемые виды колес автомобиля могут делиться как по назначению, так и быть совмещенными. К примеру, в заднеприводных моделях колеса, установленные на задней оси – ведущие, а на передней – управляемые. А вот в переднеприводных версиях – колеса передней оси являются одновременно и ведущими, и управляемыми, задние же выполняют лишь поддерживающую функцию.

Требования к колесам. Составные элементы

Конструкция этих составляющих ходовой части включает в себя два компонента – диск и шину. Но несмотря на это, устройство колеса автомобиля – достаточно сложное и к ним выдвигается немало требований:

- быть прочными;

- обеспечивать хорошее сцепление с дорожным покрытием;

- надежно крепиться к ходовой части;

- поглощать воздействия от мелких неровностей дороги;

- служить длительный срок.

Колесный диск выступает в качестве посадочной основы для шины и одновременно обеспечивает крепление колеса к ходовой части. На эту составляющую воздействуют значительные нагрузки во время движения, поскольку они первые принимают на себя колебания от неровностей дороги и передают их на подвеску.

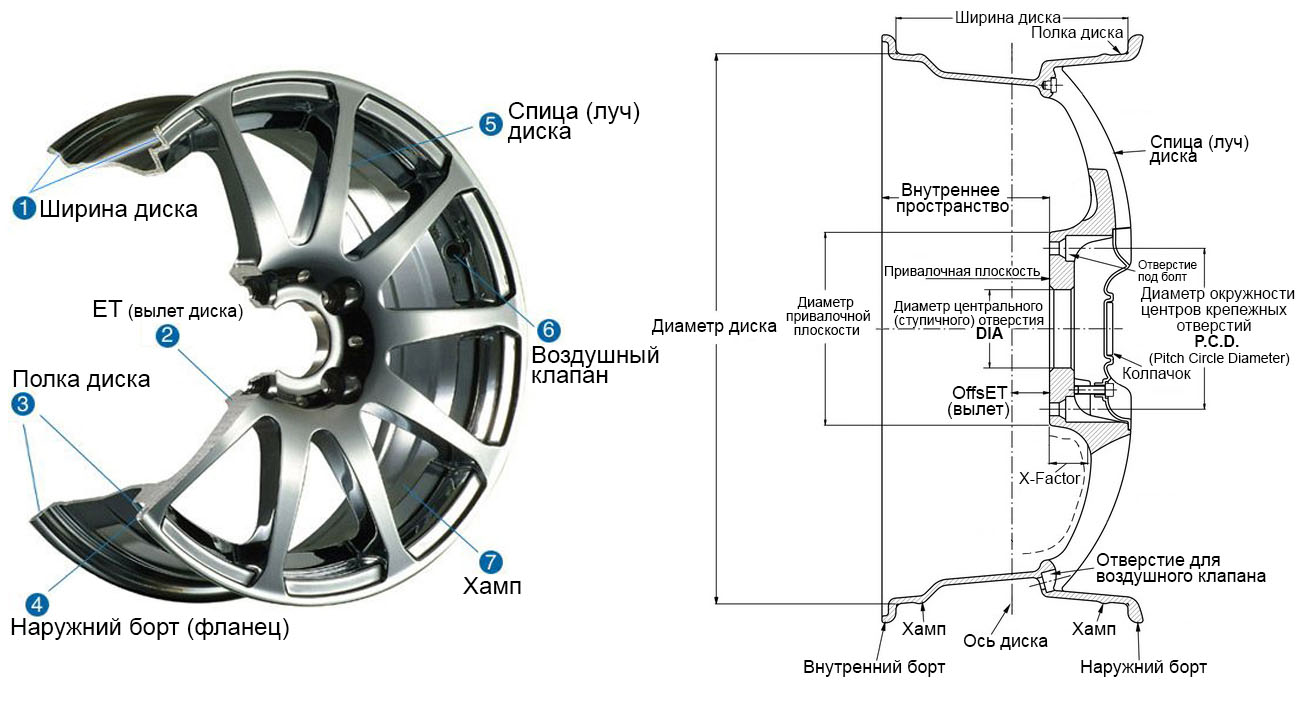

Колесный диск состоит из двух элементов – самого диска и обода. Выпускается четыре вида автомобильных дисков – стальные сварные (штампованные), цельнолитые (легкосплавные, кованные), комбинированные и композитные. В первом виде диск и обод – два разных элемента, соединенных между собой при помощи сварки. В литых дисках его составляющие – единая неразъемная конструкция.

Третий тип – это так называемые комбинированные или разборные диски, бывают двух- или трехсоставными. Являются лучшими дисками по всем характеристикам, поскольку центральная секция обычно выполняется литой и соответственно можно получить любой дизайн, а обод выполняется методом штамповки. Четвертый и самый редкий тип – композитные, стоимость их просто запредельная из-за сложной технологии производства и поэтому увидеть их можно только на спорткарах.

Диск – элемент обеспечивающий крепление колеса. Для этого в нем по центру проделано посадочное отверстие, по окружности которого расположены крепежные отверстия. Количество крепежных отверстий на легковых авто варьируется от 3 до 5, на грузовых же их обычно 6-8. Фиксация диска на ступице осуществляется либо болтами, либо шпильками с гайками.

Конструкция литого диска

Обод предназначен для установки шины. Он обладает сложным поперечным профилем, которое необходимо для правильной и надежной посадки ската. Если рассматривать обод в профиль, то он имеет ступенчатую форму.

Центр обода представлен в виде утопленной площадки, к которой примыкается диск. С обоих сторон от центра сделаны ступеньки, которые сформированы кольцевым выступом (хампом), полкой и бортом.

Хамп предназначен для фиксации шины в ободе и предотвращает ее уход к центру обода. Полка выступает в качестве посадочной площадки для борта ската. Борт обода удерживает шину на полке и не дает ей «слезть».

Отметим, что это самый распространенный тип диска. Но на грузовых авто и спецтехнике можно встретить иные виды дисков авто – с фиксирующим кольцом, разборные (диск состоит из двух половин, стягивающихся болтовым соединением).

Устройство шины

Шина – вторая составляющая колеса. Она также обладает достаточно сложной конструкцией, поскольку в ее задачу входит обеспечение сцепления с дорожным полотном, принятие и гашение колебаний от мелких неровностей, удержание веса. Для выполнения своих функций шина должна быть прочной, но при этом и эластичной. Отметим, что шина является своего рода оболочкой, которая заполняется наполнителем – воздухом или специальными газами.

Шина состоит из эластичного радиального каркаса, задающего форму изделию, на который последовательно нанесены резиновая прослойка, брекер (силовой металлический корд), бандаж из нитей (капроновый корд) и протектор. По внутренней окружности радиальный каркас формирует посадочный борт шины, в который для жесткости установлено проволочное кольцо.

Одна из схем шины

Видимыми элементами шины являются протектор, выступающий в качестве основной рабочей поверхности (он контактирует с дорожным полотном) и боковины. Переход между этими элементами получил название – плечо.

Для обеспечения сцепления с дорогой, протектор обладает сложным узором, который формируется ребрами, блоками с канавками и ламелями.

Разновидности шин

Поскольку автомобили эксплуатируются при разных дорожных условиях, то производителями выпускаются различные виды шин автомобиля. Это позволяет обеспечить оптимальные ходовые качества при тех или иных условиях. Достигаются необходимые показатели двумя факторами – материал изготовления и рисунок протектора.

В целом, все выпускаемые шины можно разделить на две категории по таким критериям как сезонность использования и характер дорожного полотна.

По сезонности использования шины делятся на:

При изготовлении летнего варианта используется твердая резина, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой. Предназначены они для использования по твердому сухому покрытию.

Зимние делаются мягкими чтобы в условиях пониженных температур обеспечивалась должная эластичность изделию. Также такие шины отличаются глубоким рисунком протектора. Помимо этого, многие модели оснащаются стальными шипами, обеспечивающими хорошее сцепление колеса на ледяной поверхности.

Что касается всесезонных шин, то в мире такой тип используется только в некоторых северных странах. Эти шины делаются из резины средней жесткости, что обеспечивает приемлемое сцепление с дорогой летом и сохраняет эластичность зимой.

Что касается типов шин, разделяющихся по характеру дорожного полотна, то они делятся на:

Дорожный вариант предназначен для использования на твердом покрытии. Внедорожные шины, отличающиеся более развитым протектором с сильными грунтозацепами, позволяют передвигаться на рыхлых поверхностях – песок, грязь. Универсальные же совмещают в себе качества дорожных и внедорожных шин.

Помимо этих двух критериев шины можно разделить еще по одному критерию – рисунку протектора. Он бывает симметричным, направленным и ассиметричным.

Симметричные шины обладают хорошими ходовыми качествами на сухой поверхности и имеют рисунок, который позволяет устанавливать колеса любым способом (менять местами, перекручивать на 180 град.).

Направленный рисунок обеспечивает самые лучшие ходовые качества в условиях движения по мокрой поверхности, но их ставить нужно только в строго определенном направлении.

Ассиметричные шины отличаются тем, что одна часть протектора обладает направленным рисунком, а вторая – симметричным. Это обеспечивает таким колесам неплохие показатели во время движения как по сухой, так влажной дороге.

Напоследок отметим, что при своей внешней простоте колеса автомобилей играют очень важную роль в обеспечении безопасности движения, поэтому подходить к их выбору следует очень тщательно.

4 Кинематика и динамика автомобильного колеса

3.1. Общие сведения

3.2. Упугое проскальзывание и скольжение колеса. Радиус качения колеса.

3.3. Момент сопротивления качению эластичного колеса в ведомом режиме

3.4. Влияние конструктивных и эксплутационных факторов на коэффициент сопротивления качению

3.1.Общие сведения

Энергия вращения, вырабатываемая двигателем автомобиля, преобразуется в поступательное движение транспортного средства движетелем, в качестве которого в автомобиле выступает система колес с эластичными пневматическими шинами.

Пневматическая шина представляет собой оболочку, наполненную сжатым воздухом. При качении колеса по дороге происходит деформация этой оболочки и проскальзывание элементов протектора относительно поверхности дороги.

Размер автомобильного колеса в свободном, ненагруженном состоянии характеризуется свободным радиусом rc. Свободный радиус колеса — половина наружного диаметра Dн;

Под наружным диаметром колеса понимается диаметр наибольшего окружного сечения беговой дорожки колеса при отсутствии контакта с дорогой. Наружный диаметр колеса зависит от давления воздуха в шине и, как правило, возрастает с его увеличением, определяется непосредственно замером. Значение наружного диаметра колеса при номинальном давлении воздуха в шине указывается в ГОСТах или каталогах.

При действии на колесо вертикальной нагрузки происходит деформация части шины, соприкасающейся с опорной поверхностью. При этом расстояние от оси колеса до опорной поверхности становится меньше свободного радиуса. Это расстояние, замеренное у неподвижного колеса, называется статическим радиусом rст. Статический радиус при номинальных нагрузках и давлении воздуха в шинах также указывается в их характеристиках. Обычно шины конструируют таким образом, чтобы при номинальных нагрузке и давлении прогиб шины составлял 13. 20 % от высоты профиля. Статический радиус при известных конструктивных параметрах шин можно находить из соотношения:

где d — посадочный диаметр обода шины;

lz —коэффициент вертикальной деформации, зависящий от типа шин:

для тороидных шин lz =0,85. 0,87;

для шин с регулируемым давлением и арочных lz =0,8. 0,85;

Н — высота профиля.

При качении нагруженного колеса в силу ряда причин (динамическое действие нагрузки, передаваемый колесом крутящий момент, скорость вращения и др.) расстояние между осью колеса и опорной поверхностью меняется. Это расстояние называют динамическим радиусом rд. При качении колеса по твердой опорной поверхности с малой скоростью статический и динамический радиусы его практически одинаковы. Поэтому при приближенных расчетах динамический радиус часто принимают равным статическому.

3.2. Упугое проскальзывание и скольжение колеса. Радиус качения колеса.

Реальное автомобильное колесо в тангенциальном направлении не является абсолютно жестким. Под воздействием передаваемого крутящего момента протектор деформируется в тангенциальном направлении. Если направление передаваемого момента совпадает с направлением угловой скорости колеса, элементы шины, находящиеся в набегающей полуокружности, подвергаются сжатию, а с противоположной стороны — растяжению, как это показано на рис. 3.4. На этом же рисунке показана эпюра тангенциальных напряжений в протекторе шины.

Рис. 3.4. Деформация шины (а) и эпюра напряжений в протекторе (б) при приложении к колесу крутящего момента:+ —зона сжатия; — —зона растяжения

Элементы шины, находящиеся в контакте с опорной поверхностью, нагружены в тангенциальном направлении неодинаково: элементы, входящие в контакт, сжимаются, а выходящие — растягиваются. При возрастании передаваемого крутящего момента увеличивается площадь, в пределах которой происходит проскальзывание шины относительно дороги (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Зависимость площади скольжения колеса (заштрихованная зона) от передаваемого им момента Мк

При некотором значении момента начинается одновременное перемещение всех находящихся в зоне контакта точек колеса. Перемещение части точек колеса, находящихся в контакте с дорожным покрытием, относительно опорной поверхности, когда в зоне контакта есть точки, неподвижные относительно этой поверхности, называется упругим проскальзыванием колеса. Одновременное же перемещение всех находящихся в контакте точек колеса называется скольжением колеса.

Вследствие упругого проскальзывания или скольжения путь, проходимый колесом за один оборот, оказывается меньшим, чем путь, проходимый в ведомом режиме. При возрастании передаваемого крутящего момента увеличивается тангенциальная деформация шины и скольжение, а путь, проходимый колесом за один оборот, уменьшается.

Радиус качения колеса можно представить как радиус условного недеформируемого кольца, которое, катясь без скольжения, совершит число оборотов и пройдет путь, одинаковый с реальным колесом. Радиус качения колеса является условной величиной и непосредственно не связан с его размерами. Он определяется как отношение поступательной скорости колеса к угловой скорости его вращения rk = vx /wk.

В соответствии с принятым выше определением, уменьшение пути центра колеса за определенное число его оборотов равносильно уменьшению радиуса качения.

Если направление передаваемого момента будет противоположным направлению угловой скорости вращения колеса (тормозящее колесо), при увеличении момента радиус качения будет возрастать.

Рис. 3.6. Зависимость радиуса качения колеса от передаваемого ему крутящего момента

Зависимость радиуса качения колеса от передаваемого ему крутящего момента показана на рис. 3.6. На участке 2—3 радиус качения линейно зависит от передаваемого момента, и его изменение определяется упругим проскальзыванием колеса. Акад. Е. А. Чудаковым, впервые установившим эту зависимость, предложена следующая формула для нахождения радиуса качения по передаваемому колесу моменту:

где rk0 — радиус качения при нулевом крутящем моменте, который соответствует радиусу качения колеса в ведомом режиме;

lt — коэффициент тангенциальной эластичности шины, зависящий от типа и конструкции шины.

На участках 1—2 и 3—4 изменение радиуса качения определяется как упругим проскальзыванием, так и скольжением колеса. Пунктирной линией на графике показано, как изменялся бы радиус качения при отсутствии скольжения. Очевидно, что на участках 1—2 и 3—4 он может находиться также по формуле (1.2). В последующем радиус качения, определенный при отсутствии скольжения, будем называть радиусом качения без скольжения и обозначать r0.

На участках 0—1 и 4—5 происходит полное скольжение элементов шины относительно опорной поверхности. Точка 5 соответствует буксующему колесу при неподвижном автомобиле, а точка 0—колесу, движущемуся юзом.

Если обозначить радиусы качения и передаваемые колесом моменты в начале и в конце линейного участка соответственно через М2, rк2 и М3, rк3, то коэффициент тангенциальной эластичности шины определим как

Экспериментально радиус качения находят путем определения числа оборотов колеса N на отрезке пути s при заданном режиме движения:

Согласно рис. 3.7, скорость точки В (скорость vs) можно рассматривать как скорость скольжения элементов шины относительно опорной поверхности. В соответствии с принятыми обозначениями

Отсюда следует, что при rк=rо колесо катится без скольжения. Если rк>rо, скорость скольжения положительна и ее направление совпадает с направлением поступательной скорости колеса (колесо движется юзом). При rк 2 ,

где f0 — коэффициент сопротивления качению при малой скорости. В тех случаях, когда действительное значение kf неизвестно, рекомендуется принимать kf=7×10 -6

Температура шины. С увеличением температуры шины ее сопротивление качению снижается, во-первых, за счет уменьшения гистерезисных потерь в резине, во-вторых, в результате повышения внутреннего давления воздуха.

Рис. 3.12. Зависимость коэффициента сопротивления качению от температуры шины

При этом снижается коэффициент f в результате уменьшения деформаций шины (рис. 3.12). Приводимые в литературе значения f относятся обычно к полностью прогретой шине.

Давление воздуха в шине рв. Коэффициент f на различных дорогах в различной степени зависит от рв. На дорогах с твердым покрытием он уменьшается с увеличением давления рв, достигая минимального значения при давлении рв, близком к рекомендованному для данной шины. При чрезмерном давлении рв возрастают динамические нагрузки, возникающие в результате взаимодействия колеса с неровностями дороги, что может привести к некоторому возрастанию коэффициента f.

Рис. 3.13. Зависимость коэффициента сопротивления качению от внутреннего давления воздуха в шине на разных поверхностях: 1- песок; 2- пашня; 3- асфальт

Если движение происходит по деформируемым дорогам, при уменьшении давления рв увеличиваются потери, связанные с деформацией шины, но уменьшаются потери, связанные с деформацией дороги. Можно подобрать такое давление рв.опт, при котором сопротивление качению будет минимальным (рис. 3.13). Оптимальное давление тем меньше, чем больше деформируемость дорожного полотна. Такая зависимость коэффициента сопротивления качению используется для повышения проходимости автомобилей с центральной системой регулирования давления в шинах.

Нагрузка на колесо Рz. При неизменном давлении рв увеличение Рz приводит к возрастанию коэффициента f. На дорогах с твердым покрытием при изменении нагрузки в пределах 80. 110 % номинальной увеличение коэффициента f несущественно. При превышении нагрузки на 20 % номинального значения коэффициент возрастает приблизительно на 5 %, а при дальнейшей перегрузке — более интенсивно. Сильно возрастает коэффициент f с увеличением нагрузки Рz на деформируемой опорной поверхности.

Конструктивные параметры шины. Значение коэффициента f зависит от большого числа конструктивных параметров.

Увеличение толщины протектора повышает коэффициент f, особенно у диагональных шин. В связи с этим по мере износа шин сопротивление качению падает. При полностью изношенном протекторе сопротивление качению может уменьшиться на 20. 25 % по сравнению с неизношенным. У шин с вездеходным рисунком протектора, имеющих толщину протектора почти в 2 раза большую, чем у шины с дорожным рисунком, при качении по дорогам с твердым покрытием коэффициент f на 25. 30 % больше.

Уменьшение отношения высоты Н профиля шины к его ширине В приводит к снижению коэффициента сопротивления качению. Снижение Н/В уменьшает также зависимость коэффициента f от скорости движения.

Внутреннее строение каркаса шины оказывает существенное влияние на коэффициент сопротивления качению. При v