ВРемонт.su — ремонт фото видео аппаратуры, бытовой техники, обзор и анализ рынка сферы услуг

Home  Ремонт бытовой техники Ремонт бытовой техники  Статьи Статьи  Якорь электродвигателя автомобильного стартера, устройство и принцип работы Якорь электродвигателя автомобильного стартера, устройство и принцип работы |

Якорь электродвигателя автомобильного стартера, устройство и принцип работы

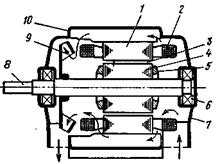

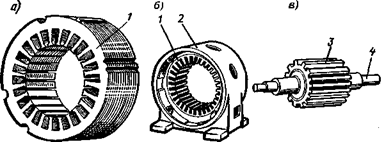

Рис. 1. Роторный узел стартера BOSCH-DW: 12/1.1. 1 — первичный вал (вал электродвигателя); 2 — ламельный коллектор; 3 — якорная обмотка; 4 — магнитопровод якоря; 5 — продольная балансировочная выборка; 6 — паз якорного магнитопровода; 7 — фиксатор планетарной шестерни; 8 — ведущая шестерня планетарного редуктора (на валу электродвигателя); 9 — неподвижная планетарная шестерня; 10 — поводковая муфта; 11 — муфта свободного хода (МСХ); 12 — шестерня МСХ; 13 — проточка под запорное пружинное кольцо; 14 — крышка запорного пружинного кольца; 15 — запорное пружинное кольцо; 16 — вторичный (выходной) вал стартера.

Якорь электродвигателя стартера BOSCH-DW: 12/1.1 является составной частью роторного узла (рис. 1). Якорь состоит из магнитопровода 4, рабочей якорной обмотки 3, ламельного коллектора 2 и вала вращения 1.

Магнитопровод собран из 64 магнито-мягких пластин толщиной 0,46 мм, изолированных друг от друга лаком, спрессованных и склеенных в единое цельное тело. В магнитопровод запрессован вал 1 вращения, на одном конце которого нарезано 11 зубцов ведущей шестерни 8, а на другом установлен 28-ламельный коллектор 2. Магнитопровод якоря имеет 28 пазов 6, расположенных точно напротив ламелей.

В каждый паз магнитопровода вложено по два токопроводящих стержня рабочей обмотки, которые таким образом образуют двухстержневую (парную) полурамку. Каждый стержень — это половина U-образного витка, изогнутого по шаблону и вложенного в пазы якорного магнитопровода с лобной стороны в сторону коллектора. На ламелях концы U-образ-ных витков попарно свариваются контактной электросваркой, при этом на якоре образуется 28 якорных рамок, соединенных последовательно и замкнутых в кольцо.

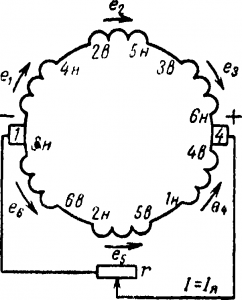

Рис. 2. Последовательность подсоединения витков якорной обмотки к ламелям коллектора (стартер BOSCH-DW: 12/1.1): 1. 28 -номера ламелей (коллектор развернут); желтый цвет — щетки КЩМ в положении якоря на рис. 3; красный и синий цвет — зоны действия южного и северного полюсов статорных магнитов; « • » — стержни якорных витков.

U-образные витки уложены в пазы за пять обходов по окружности якоря. На рис. 2 схематически показана последовательность подсоединения U-образных витков к коллекторным ламелям при первом (сплошные линии) и втором (штриховые) обходах окружности якоря. Из рисунка очевиден порядок сборки якорной обмотки:

- первая волна — задействованы ламели 1-6-11-16-21-26-3;

- вторая волна — ламели 3-8-13-18-23-28-5;

- третья волна — ламели 5-10-15-20-25-2-7;

- четвертая волна — ламели 7-12-17-22-27-4-9;

- пятая волна — задействованы ламели 9-14-19-24-1.

Ясно, что начало первого витка и конец последнего 28-го коротко-замкнуты на одну (условно первую) ламель коллектора, так как они уложены в один (условно первый) паз якорного магнитопровода.

Таким образом из 28 U-образных токопроводящих круговых рамок складывается последовательная волновая коротко-замкнутая пятиобходная якорная обмотка на якоре барабанного типа.

Рис. 3. Схема электрических и магнитных цепей стартера BOSCH-DW: 12/1.1

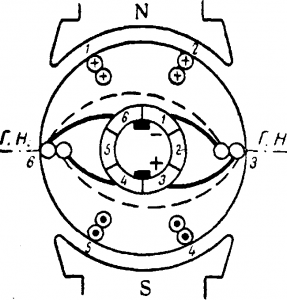

Следует заметить, что в данном случае число якорных рамок, равное 28, не кратно числу статорных полюсов, которых шесть. Здесь важно другое: при любой конструкции барабанного якоря ширина каждой его токопроводящей рамки должна быть равна ширине полюсного деления на статоре (полюсное деление n — расстояние между центрами соседних разноименных магнитных полюсов, см. рис. 3). Этим обеспечивается наибольшее пото-косцепление между магнитным полем статора и витками якорной обмотки, чем в свою очередь достигается максимальный КПД электродвигателя. В конструкции стартера BOSCH-DW: 12/1.1 сказанное достигается охватом одной токопроводящей рамкой сразу четырех якорных полюсов. Так как четыре якорных полюса по ширине совпадают с шириной одного полюса на статоре, то потокосцепление полное.

Еще одной особенностью конструкции якоря является то, что четыре несимметрично расположенных щетки коллекторно-щеточного механизма делят обмотку якоря на четыре ветви, не равных по числу витков. При этом электрическая схема включения ветвей получается такой, как показано на рис. 3.

Из рисунка видно, что рабочий ток якоря протекает по ветвям а b и с d, в каждой из которых по четыре витка. Таким образом, во время работы электродвигателя под рабочим током якоря находится только 8 стержней из 56 или 4 рамки из 28. Остальные рамки в формировании крутящего момента электродвигателя участия не принимают до тех пор, пока при повороте якоря их положение не станет рабочим.

Для каждого рабочего положения рамок создается момент вращения электродвигателя стартера: Мст= 8FR, где 8 — число стержней, включенных в работу; F — сила электромагнитного взаимодействия электрического тока якоря и магнитного поля статора; R — средний радиус якорной рамки.

Во время работы электродвигателя происходит переключение витков якорной обмотки с помощью коллекторно-щеточного механизма.

Щетки относительно магнитной системы статора и внешней электрической цепи всегда неподвижны. Это обеспечивает постоянство крутящего момента электродвигателя как по направлению, так и по величине. Максимальный крутящий момент электродвигателя в заторможенном стартере BOSCH-DW:12/1.1 около 15 Нм.

Еще одной интересной особенностью описываемого стартерного электродвигателя является наличие на его статоре «неработающих» постоянных магнитов. Действительно, как следует из положения якоря, показанного на рис. 3 под полюсами N1 и S3, витки якорной обмотки в секциях (28. 20) и (14. 6) короткозамкнуты соединительными проводами Б+ и Б- между щетками ad и cb. Ясно, что закороченные секции якорной обмотки нерабочие. Казалось бы, можно допустить, что и полюса N1 и S3 нерабочие. Однако магнитная система статора рассчитана и сконструирована таким образом, что эти полюса выполняют три рабочие функции: обеспечивают равномерное распределение главного магнитного поля по всему круговому периметру воздушного зазора между статорными магнитами и магнитопроводом якоря; оптимизируют положение физической нейтрали магнитного поля якоря относительно щеток коллекторно-щеточного механизма и, таким образом, являются компенсационными (дополнительными) полюсами; уменьшают противоэлектродвижущую силу на щетках, улучшая коммутацию. В этой связи сами щетки несколько развернуты (на угол 12°) относительно геометрической нейтрали статорных полюсов в сторону против вращения якоря.

И последнее. Якорь современного электростартера обязательно точно балансируется. Эта технологическая операция стала необходимой, так как электродвигатель стартеров нового поколения высокооборотистый. Балансировку реализуют проточкой якоря после того, как он окончательно собран и залит эпоксидным компаундом. Точная доводка балансировки осуществляется с помощью продольных выборок на полюсах якорного магнитопровода (см. рис. 1). Выборки прорезаются алмазным кругом.

Устройство обмотки якоря

Боковые части секции (рис 8-8) лежат в пазах. При вращении в них наводится э. д. с, почему они и называются активными сторонами секции. Остальные части секций лежат на торцах якоря, вне пазов. Они называются лобовыми частями и в них э. д. с. не наводится.

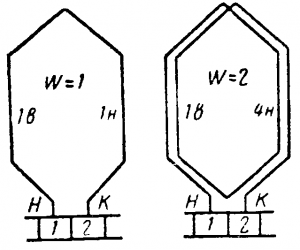

Активные стороны лежат в пазах в два слоя: нечетные сверху, а четные снизу, у дна паза. Цифры на рис. 8-8 обозначают номер паза, а буквы, стоящие рядом, — слой: верхний (в) и нижний (н). Упрощенная схема обмотки якоря, составленная из секций, показана на рис. 8-9. Число витков в секции принято равным единице.

Рис. 8-8. Секция обмотки якоря.

Активные стороны, лежащие в пазах, идущие от зрителя за плоскость рисунка, изображены кружками, а лобовые части — сплошными линиями на лицевой стороне торца якоря и пунктиром на торце за плоскостью рисунка. Таким образом, из коллекторной пластины № 1 провод идет в верхний слой паза 7, затем по невидимому торцу (пунктир) в нижний слой паза 4 и из него в коллекторную пластину № 2. Из коллекторной пластины № 2 провод идет в верхний слой паза 2 и т. д. После полного обхода якоря обмотка замыкается на себя у коллекторной пластины № 1.

Если обмотка якоря вращается по направлению, указанному на рис: 8-9, то в активных частях ее проводов появятся э. д. с, направление которых определено правилом правой руки. В каждой секции наводится э. д. с. е = Ем sin ωt (рис. 5-2) и естественно, что сумма их всех в замкнутой на себя обмотке равна нулю. Однако при обходе всей обмотки можно заметить, что в одной части проводов э. д. с, имеют одно направление, в другой части — противоположное. Это указывает на наличие двух параллельных ветвей обмотки.

Рис. 8-9. Схема обмотки якоря.

На рис. 8-10 показано, как образуются параллельные ветви между коллекторными пластинами 1 и 4. Как и ранее, цифры на рисунке обозначают номер паза, а буквы рядом слой — верхний (в) или нижний (н). Оказывается, что коллекторная пластина 4 является точкой высшего, а коллекторная пластина 1 — низшего потенциала. На эти места и ставятся щетки. На рис. 8-9 щетки показаны условно расположенными внутри коллектора, в действительности же они всегда расположены на его наружной поверхности.

В момент времени, соответствующий положению якоря, показанного на рис. 8-9, между щетками будет действовать разность потенциалов, равная напряжению машины

Рис. 8-10. Упрощенное изображение схемы рис. 8-9

Можно заметить, что при повороте якоря на угол 60° величина напряжения U и поляр ность щеток сохраняется прежними, так как шестой паз займет место первого, первый — второго и т. д. На схеме на рис. 8-10 секция (3в — 6н) из верхней параллельной ветви переключится в нижнюю, а равноценная ей секция (3н — 6в) переключится из нижней ветви в верхнюю. Такое же положение будет и при повороте на любой угол, кратный 60°.

Однако при повороте якоря на угол, меньший чем 60°, положение будет несколько иное.

На рис 8-11 показано положение якоря при повороте на угол 30°, Лобовые части для простоты показаны только для секций (3в — 6н) и (3н 6в). В этом положении указанные секции замкнуты щетками накоротко и, следовательно, исключены из параллельных ветвей обмотки якоря. Напряжение машины теперь определяется суммой э. д. с

а сами e1 и е2 будут иметь другие мгновенные значения, чем при первом положении якоря. Очевидно, напряжение будет меньше, чем при положении якоря, представленном на рис. 8-10. При вращении машины ее напряжение будет непрерывно колебаться в некоторых пределах

Рис 8-11. Расположение обмотки при повороте якоря на 30° (сравнить рис. 8-9).

Чем больше секций включено в параллельную ветвь, тем меньше величина пульсаций напряжения U. В современных машинах пульсации настолько малы, что напряжение считают постоянным.

Геометрической нейтралью машины называется плоскость, проходящая через ось вала машины и делящая расстояние между полюсами пополам. Электродвижущая сила, наводимая в секции обмотки, проходящей через геометрическую нейтраль, равна нулю или очень мала. В этот момент времени и происходит замыкание секции щеткой накоротко. О процессах, происходящих при переключении секций из одной параллельной ветви в другую.

Статья на тему Устройство обмотки якоря

Устройство якоря

Вращающаяся часть машин – якорь 9 (рисунок 1.1) состоит из сердечника 7, обмотки 8 и коллектора 5.

Сердечник имеет цилиндрическую форму. Он набирается из колец или сегментов листовой электротехнической стали, на внешней поверхности которых выштампованы пазы. В пазы сердечника укладываются секции из медного провода. Концы секций, которые выводятся на коллектор и припаиваются к его пластинам, образуют замкнутую обмотку якоря.

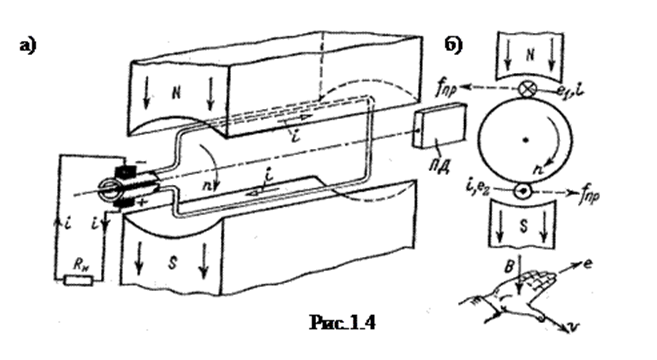

Принцип действия генератора. Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 1.4, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Пусть виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя ПД. Проводники активной части витка пересекают магнитное поле и в них по закону электромагнитной индукции наводятся ЭДС e1 и e2, направление которых определяется по правилу правой руки. При вращении витка по направлению движения часовой стрелки в верхнем проводнике, находящемся под северным полюсом, ЭДС направлена от нас, а в нижнем, находящемся под южным полюсом, – к нам. По ходу витка ЭДС складываются, результирующая ЭДС е = е1 – е2.

Если внешняя цепь замкнута, то по ней потечет ток, направленный от нижней щетки к потребителю и от него – к верхней щетке. Нижняя щетка оказывается положительным выводом генератора, а верхняя – отрицательным. При повороте витка на 180° проводники из зоны одного полюса переходят в зону другого полюса и направление ЭДС в них изменяется на обратное. Одновременно верхняя коллекторная пластина входит в контакт с нижней щеткой, а нижняя – с верхней, направление тока во внешней цепи не изменяется. Таким образом, коллекторные пластины не только обеспечивают соединение вращающего витка с внешней цепью, но и выполняют роль переключающегося устройства, т. е. являются простейшим механическим выпрямителем.При отсутствии нагрузки (при разомнутой внешней цепи генератора) имеет место режим холостого хода генератора. В этом случае от дизеля или турбины требуется только такое количество механической энергии, которое необходимо для преодоления трения и компенсации других внутренних потерь энергии в генераторе. При увеличении нагрузки генератора, т. е. отдаваемой им электрической мощности Рэл, увеличиваются ток i, проходящий по проводникам обмотки якоря, и создаваемый им тормозящий момент М. Следовательно, должна быть соответственно увеличена и механическая мощность Рмх, которую генератор должен получить от дизеля или турбины, для продолжения нормальной работы.

Таким образом, чем больше электрической энергии потребляется, например, электродвигателями тепловоза от тепловозного генератора, тем больше механической энергии забирает он от вращающего его дизеля и тем больше топлива необходимо подавать дизелю.

Из рассмотренных выше условий работы электрического генератора следует, что характерным для него является: совпадение по направлению тока i и э. д. с е в проводниках обмотки якоря; это указывает на то, что машина отдает электрическую энергию; возникновение электромагнитного тормозного момента М, направленного против вращения якоря; из этого вытекает необходимость получения машиной извне механической энергии.

Принцип действия электрического двигателя. Принципиально электродвигатель выполнен так же, как генератор. Простейший электродвигатель представляет собой виток , расположенный на якоре, который вращается в магнитном поле полюсов. Проводники витка образуют обмотку якоря. Если подключить виток к источнику электрической энергии, например к электрической сети 6, то по каждому его проводнику начнет проходить электрический ток i. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем полюсов, создает электромагнитные силы F. На проводник, расположенный под южным полюсом, будет действовать сила F, направленная вправо, а на проводник, лежащий под северным полюсом сила F, направленная влево. В результате совместного действия этих сил создается электромагнитный вращающий момент М, направленный против часовой стрелки, приводящий якорь с проводником во вращение с некоторой частотой п. Если соединить вал якоря с каким-либо механизмом или устройством (колесной парой тепловоза или электровоза, станком и пр.), то электродвигатель будет приводить это устройство во вращение, т. е. отдавать ему механическую энергию. При этом внешний момент Мвн, создаваемый этим устройством, будет направлен против электромагнитного момента М.

Выясним, почему при вращении якоря электродвигателя, работающего под нагрузкой, расходуется электрическая энергия. Как было установлено, при вращении проводников якоря в магнитном поле в каждом проводнике индуцируется э. д. с, направлении вращение э. д. с. е, индуцированная в проводнике, расположенном под южным полюсом, будет направлена от нас, а э. д. с. е, индуцированная в проводнике, расположенном под северным полюсом, будет направлена к нам. Э. д. с. е, индуцированные в каждом проводнике, направлены против тока i, т. е. они препятствуют его прохождению по проводникам.

Для того чтобы ток i продолжал проходить по проводникам якоря в прежнем направлении, т. е. чтобы электродвигатель продолжал нормально работать и развивать требуемый вращающий момент, необходимо приложить к этим проводникам внешнее напряжение U, направленное навстречу э. д. с. и большее по величине чем суммарная э. д. с. E, индуцированная во всех последовательно соединенных проводниках обмотки якоря. Следовательно, необходимо подводить к электродвигателю из сети электрическую энергию.

При отсутствии нагрузки (внешнего тормозного момента, приложенного к валу двигателя) электродвигатель потребляет от внешнего источника (сети) небольшое количество электрической энергии и по нему проходит небольшой ток холостого хода. Эта энергия расходуется на покрытие внутренних потерь мощности в машине.

При возрастании нагрузки увеличивается потребляемый электродвигателем ток и развиваемый им электромагнитный вращающий момент. Следовательно, увеличение механической энергии, отдаваемой электродвигателем при возрастании нагрузки, вызывает автоматически увеличение электроэнергии, забираемой им от источника.

Из рассмотренных выше условий работы электрического двигателя следует, что характерным для него является:

совпадение по направлению электромагнитного момента М и частоты вращения п; это характеризует отдачу машиной механической энергии; возникновение в проводниках обмотки якоря э. д. с. е, направленной против тока i и внешнего напряжения U. Из этого вытекает необходимость получения машиной извне электрической энергии.

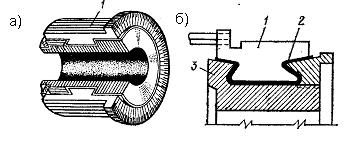

Коллектор (рис. 1.3) набран из медных пластин клинообразной формы, изолированных друг от друга, и корпуса 3миканитовыми прокладками 2, образующими в сборе цилиндр, который крепится на валу якоря.

Рисунок 1.3 устройство коллектора

Принцип обратимости электрических машин. Рассматривая принцип действия генератора и электродвигателя, мы установили, что устроены они одинаково и что в основе работы этих машин много общего. Процесс преобразования механической энергии в электрическую в генераторе и электрической энергии в механическую в двигателе связан с индуцированием э. д. с. во вращающихся в магнитном поле проводниках обмотки якоря и возникновением электромагнитных сил в результате взаимодействия магнитного поля и проводников с током. Отличие генератора от электродвигателя заключается только во взаимном направлении э. д. с, тока, электромагнитного момента и частоты вращения.

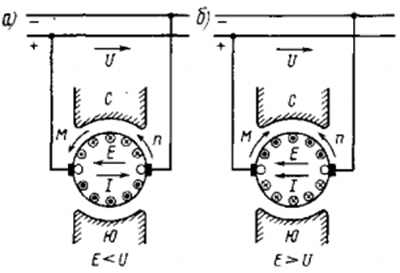

Рис. 68. Направление э. д. с. Е, тока I, частоты вращения якоря п и электромагнитного момента М при работе электрической машины постоянного тока в двигательном (а) и генераторном (б) режимах

Обобщая рассмотренные процессы работы генератора и электродвигателя, можно установить принцип обратимости электрических машин. Согласно этому принципу любая электрическая машина может работать и генератором и электродвигателем и переходить из генераторного режима в двигательный и наоборот.

Для выяснения этого положения рассмотрим работу электрической машины постоянного тока при различных условиях. Если внешнее напряжение U больше суммарной э. д. с. Г. во всех последовательно соединенных проводниках обмотки якоря, то ток I будет проходить в указанном на рис. 68, а направлении и машина будет работать электродвигателем, потребляя из сети электрическую энергию и отдавая механическую. Однако если по какой-либо причине э. д. с. Е станет больше внешнего напряжения U, то ток I в обмотке якоря изменит свое направление (рис. 68, б) и будет совпадать с э. д. с. Е. При этом изменится и направление электромагнитного момента М, который будет направлен против частоты вращения п. Совпадение по направлению э. д. с. E и тока Iозначает, что машина стала отдавать в сеть электрическую энергию, а появление тормозного электромагнитного момента М говорит о том, что она должна потреблять извне механическую энергию. Следовательно, когда э. д. с. Е, индуцированная в проводниках обмотки якоря, становится больше напряжения сети U, машина переходит из двигательного режима работы в генераторный, т. е. при E U — генератором.

Перевод электрической машины из двигательного режима в генераторный можно осуществить различными способами: уменьшая напряжение U источника, к которому подключена обмотка якоря, или увеличивая э. д. с. E в обмотке якоря.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, КОНСТРУКЦИЯ,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОБРАТИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Машины переменного тока. Описание классификация.

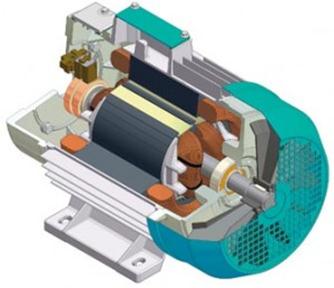

Электрическая машина имеет статор и ротор, разделенные воздушным зазором (рис.1 и рис. 2). Активными частями ее являются магнитопровод и обмотки. Все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую жесткость, прочность, возможность вращения, охлаждения и т. п.

Магнитопровод машины, по которому замыкается переменный магнитный поток, выполняют шихтованным — из листов электротехнической стали, как и у трансформатора. Если поток постоянный, то магнитопровод можно выполнять массивным; в этом случае он может осуществлять и конструктивные функции, т. е. служить элементом, обеспечивающим прочность данной части машины (статора или ротора).

Так как в частях электрических машин магнитный поток замыкается по сложным контурам, отличным от прямолинейных, в них, как правило, применяется изотронная холоднокатаная сталь. Только для изготовления полюсов синхронных машин и крупных машин постоянного тока иногда применяется анизотропная холоднокатаная сталь, так как в полюсах направление магнитных линий совпадает с направлением прокатки, в котором магнитная проницаемость очень велика. Сердечники статоров и роторов асинхронных машин и якорей синхронных машин постоянного тока штампуют из изотронной рулонной холоднокатной стали, позволяющей при раскрое получать экономию порядка 10—15% по сравнению с листовой, вследствие чего листовая сталь применяется очень редко.

Рисунок 1 электрическая синхронная машина в разрезе  Рис. 2 Конструктивная схема вращающейся электрической машины: 1 — статор; 2 — обмотка статора; 3 — воздушный зазор; 4 — ротор; 5 — обмотка ротора; 6 — подшипники; 7 — подшипниковые щиты; 8 — вал ротора; 9 — вентилятор; 10 — станина Рис. 2 Конструктивная схема вращающейся электрической машины: 1 — статор; 2 — обмотка статора; 3 — воздушный зазор; 4 — ротор; 5 — обмотка ротора; 6 — подшипники; 7 — подшипниковые щиты; 8 — вал ротора; 9 — вентилятор; 10 — станина |

В микромашинах широко применяют также магнитопроводы, собранные из листов железоникелевых сплавов типа пермаллой.

Статор асинхронных и большинства синхронных машин состоит из шихтованного магнитопровода (рисунок 3 а), который запрессовывают в литую станину (рисунок 3 6). Поскольку через массивную станину переменный магнитный поток не замыкается, станину можно выполнять из немагнитного материала (алюминия) или ферромагнитного с малой магнитной проницаемостью (чугуна), сравнительно дешевых и хорошо приспособленных к литейной технологии. На внутренней поверхности шихтованного статора, в пазах, располагают обмотку статора.

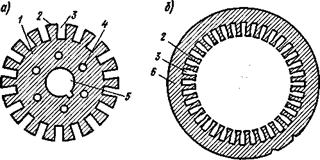

Ротор асинхронной машины (рисунок 3, в) обычно состоит из сердечника, набранного из листов электротехнической стали. Сердечник запрессовывают на вал или втулку ротора (при больших размерах машины) и сжимают специальными нажимными шайбами. В пазах, размещенных на наружной поверхности ротора (сходных по форме с пазами статора), располагают обмотку ротора. В синхронных машинах ротор выполняют массивным, так как на нем расположены полюсы с обмотками возбуждения, магнитный поток которых неподвижен относительно ротора. При изготовлении листов ротора и статора в них штампуют пазы (рисунок 4, а и б) для укладки проводников обмотки ротора и статора, а также вентиляционные каналы для прохода охлаждающего воздуха.

|

| Рисунок 3 Устройство статора и ротора машины переменного тока: 1 — пакет статора; 2 — станина; 3 — сердечник ротора; 4 — вал |

Рисунок 4 Устройство ротора) и статора (б): 1 — лист ротора; 2 — зубец; 3- паз; 4 — вентиляционный канал; 5- отверстие под вал; 6- лист статора Рисунок 4 Устройство ротора) и статора (б): 1 — лист ротора; 2 — зубец; 3- паз; 4 — вентиляционный канал; 5- отверстие под вал; 6- лист статора |

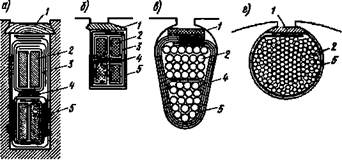

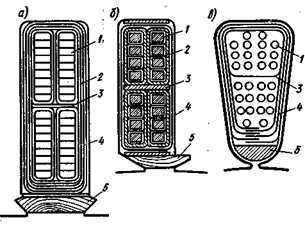

Конфигурация зубцов и пазов (рисунок 4, рисунок 5) зависит от типа машины и ее мощности. В машинах большой мощности обмотки статора и ротора выполняют из проводников прямоугольного сечения; в этом случае применяют открытые пазы прямоугольной формы, позволяющие наилучшим образом разместить проводники и обеспечить надежную их изоляцию. В машинах малой и средней мощности обмотки ротора и статора обычно выполняют из провода круглого сечения; в таких машинах применяют полузакрытые пазы овальной или трапецеидальной формы. В ряде случаев при проводниках прямоугольного сечения применяют полуоткрытые пазы, уменьшающие магнитное сопротивление слоя «зубцы — пазы -воздушный зазор» по сравнению с открытыми пазами. В микромашинах роторы часто имеют пазы круглой формы; при этом существенно упрощается и удешевляется изготовление штампов.

Рисунок 5 Пазы ротора открытый (а), полуоткрытый (б) и полуза-крытый (в, г): 1- клин; 2- проводники; 3- изоляция слоя; 4— межслой-ная изоляция; 5 — пазовая часть Рисунок 5 Пазы ротора открытый (а), полуоткрытый (б) и полуза-крытый (в, г): 1- клин; 2- проводники; 3- изоляция слоя; 4— межслой-ная изоляция; 5 — пазовая часть  |

| Рисунок 6 Пазы статора открытый (а), полуоткрытый (б) и полузакрытые (в): 1— проводники; 2 — изоляция слоя; 3 — межслойнаяизоляция; 4 — изоляция паза; 5 – клин |

При укладке проводников в пазы дно и стенки покрывают изоляционным материалом (электрокартоном, лакотканью, миканитом и пр.). Проводники, а также их верхний и нижний слои тоже изолируют друг от друга. Чем выше напряжение, при котором работает машина, тем большую электрическую прочность должна иметь изоляция проводников от сердечника ротора или статора. Проводники укрепляют в пазах ротора и статора с помощью клиньев, а на роторе, кроме того, с помощью проволочных бандажей или стеклобандажей, которые наматывают на лобовые части его обмотки (части обмотки, выходящие из сердечника ротора). В некоторых случаях бандажи располагают и в нескольких местах вдоль сердечника ротора.

Для подвода тока к обмотке ротора или подключения к ней реостата на роторе должны быть расположены контактные кольца: три кольца при трехфазном токе и два кольца при постоянном токе. Исключение составляют асинхронные машины с короткозамкнутым ротором, которым контактные кольца не требуются. Токосъем с контактных колец осуществляют с помощью щеток — прямоугольных брусков, изготовленных из смеси угля, графита и порошка металла (меди и свинца). Щетки устанавливают в специальных щеткодержателях и прижимают к контактной поверхности с помощью пружин. Электрические машины мощностью примерно до 2000 кВт имеют шариковые или роликовые подшипники, которые располагают в подшипниковых щитах. При больших мощностях применяют скользящие подшипники.

Электрические машины переменного тока — асинхронные и синхронные, несмотря на различия в устройстве и конструкции, имеют много общего в принципе работы и теории. В этих машинах при прохождении по обмоткам статора или ротора переменного тока, синусоидально изменяющегося во времени, создается вращающееся магнитное поле. Это поле, в свою очередь, пересекает обмотки статора и ротора (или одну из них) и наводит в них переменную ЭДС. Общность физических процессов обусловливает общность теории и сходность конструкции многофазных обмоток переменного тока и принципов устройства статора асинхронной машины и якоря синхронной машины.