Паровоз: устройство и принцип работы

Паровозы, устройство которых на фоне других технологий сегодня является примитивным, до сих пор применяются в некоторых странах. Они представляют собой автономные локомотивы, использующие в качестве двигателя паровую машину. Самые первые подобные локомотивы появились в XIX веке и сыграли ключевую роль в становлении экономики целого ряда стран.

Устройство паровоза постоянно совершенствовалось, в результате чего появлялись новые конструкции, которые сильно отличались от классической. Так возникли модели с шестернями, турбинами, без тендера.

Сегодня устройство паровоза можно считать устаревшим, так как еще в середине XX века были созданы тепловозы и электровозы – более экономичные локомотивы. Хотя, как уже говорилось, даже сейчас паровозы продолжают работать.

Принцип работы и устройство паровоза

Несмотря на то, что существуют разные модификации конструкций этого транспорта, все они имеют три основные части:

В паровом котле получают пар – именно этот агрегат является первичным источником энергии, а пар – основным рабочим телом. В паровой машине оно преобразуется в возвратно-поступательное механическое движение поршня, которое в свою очередь при помощи кривошипно-шатунного механизма трансформируется во вращательное. Благодаря этому колеса паровоза вращаются. Также пар приводит в движение паровоздушный насос, паротурбогенератор и используется в свистке.

Экипаж машины состоит из ходовой части и рамы и представляет собой передвижное основание. Эти три элемента являются основными в устройстве паровоза. Также к машине может примыкать тендер – вагон, который служит хранилищем угля (топлива) и воды.

Паровой котел

При рассмотрения устройства и принципа работы паровоза начинать нужно с котла, так как это первичный источник энергии и главный компонент данной машины. К этому элементу предъявляются определенные требования: надежность и безопасность. Давление пара в установке может достигать 20 атмосфер и более, что делает его практически взрывчаткой. Нарушение работы какого-либо элемента системы может привести к взрыву, что лишит машину источника энергии.

Также данный элемент должен быть удобным в управлении, ремонте, обслуживании, быть гибким, то есть уметь работать с разным топливом (более или менее мощным).

Топка

Основной элемент котла – топка, где сжигают твердое топливо, которое подается при помощи углеподатчика. Если же машина работает на жидком топливе, то его подают через форсунки. Выделяемые в результате сгорания высокотемпературные газы передают тепло через стенки огненной коробки воде. Затем газы, отдав большую часть тепла на испарение воды и нагрев насыщенного пара, выводятся в атмосферу через дымовую трубу и искрогасительное устройство.

Образованный в котле пар аккумулируется в колпаке-сухопарнике (в верхней части). При достижении давления пара свыше 105 Па, специальный предохранительный клапан его сбрасывает, выпуская избыток в атмосферу.

Горячий пар под давлением подается через трубы к цилиндрам паровой машины, где он давит на поршень и шатунно-кривошипный механизм, приводя ко вращению ведущей оси. Отработанный пар поступает в дымовую трубу, создавая разрежение в дымовой коробке, что увеличивает поступление воздуха в топку котла.

Схема работы

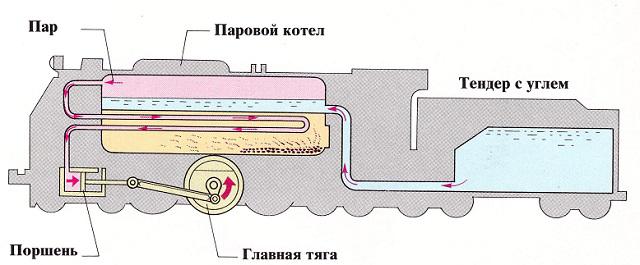

То есть, если описывать принцип работы обобщенно, все кажется исключительно простым. Как выглядит схема устройства паровоза, можно увидеть и на фото, размещенном в статье.

В паровом котле сжигается топливо, которое нагревает воду. Вода преобразовывается в пар, и, по мере нагрева, давление пара в системе увеличивается. Когда оно достигает высокого значения, то его подают в цилиндр, где располагаются поршни.

За счет давления на поршни осуществляется вращение оси, и колеса приводятся в движение. Излишки пара выбрасываются в атмосферу через специальный предохранительный клапан. Кстати, роль последнего исключительно важна, ведь без него котел разорвало бы изнутри. Вот так выглядит устройство котла паровоза.

Преимущества

Как и другие типы локомотивов, паровозы обладают определенными достоинствами и недостатками. Плюсы следующие:

- Простота конструкции. Из-за несложного устройства паровой машины паровоза и его котла, наладить производство на машиностроительных и металлургических заводах было несложно.

- Надежность в работе. Упомянутая простота конструкции обеспечивает высокую надежность работы всей системе. Ломаться практически нечему, из-за чего паровозы работают в течение 100 и более лет.

- Мощная тяга при трогании.

- Возможность использования разных видов топлива.

Ранее было такое понятие как «всеядность». Оно применялось к паровозам и определяло возможность использовать древесину, торф, уголь, мазут в качестве топлива для этой машины. Иногда локомотивы отапливали отходами производства: разными опилками, зерновой шелухой, щепой, бракованным зерном, отслужившими смазочными материалами.

Конечно, тяговые возможности машины при этом снижались, однако это в любом случае позволяло экономить солидные средства, так как классический уголь стоит дороже.

Недостатки

Без недостатков тоже не обошлось:

- Низкий КПД. Даже на самых совершенных паровозах КПД составлял 5-9%. Это и логично, учитывая невысокий КПД самой паровой машины (около 20%). Неэффективность сгорания топлива, большие теплопотери при передаче тепла пара от котла к цилиндрам.

- Необходимость в огромных запасах топлива и воды. Особенно актуальной эта проблема становилась при эксплуатации машин в условиях засушливой местности (в пустынях, к примеру), где сложно раздобыть воду. Конечно, немного позже придумали паровозы с конденсацией отработанного пара, однако это не решало проблему полностью, а лишь упрощало ее.

- Пожароопасность, объясняемая открытым огнем сгорающего топлива. Этого недостатка нет на бестопочных паровозах, но дальность их следования ограничена.

- Дым и копоть, выбрасываемая в атмосферу. Серьезной эта проблема становится при движении паровозов в черте населенных пунктов.

- Тяжелые условия для бригады, которая обслуживает машину.

- Трудоемкость ремонта. Если в паровом котле что-то выходит из строя, то ремонт осуществляется долго и требует вложения средств.

Несмотря на недостатки, паровозы очень ценились, так как их использование существенно подняло уровень промышленности в разных странах. Конечно, сегодня применение подобных машин не актуально, в силу наличия более современных двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей. Тем не менее, именно паровозы положили начало созданию железнодорожного транспорта.

В заключение

Теперь вы знаете устройство двигателя паровоза, его особенности, плюсы и минусы эксплуатации. Кстати, сегодня на железнодорожных магистралях слаборазвитых стран (например, на Кубе) эти машины до сих пор применяются. До 1996 года они использовались и в Индии. В европейских странах, США, России этот вид транспорта существует лишь в виде памятников и музейных экспонатов.

Устройство паровой машины паровоза

Описание устройства и основные принципы работы паровозов, фотографии паровозов

Схематичный разрез паровоза Э:

1 — огневая коробка;

2 — жаровые трубы;

3 — дымогарные трубы;

4 — дымовая коробка;

10 — парорабочие трубы;

11 — цилиндр паровой

14 — поршневое дышло;

18 — будка машиниста;

20 — главный воздушный

21 — запас угля в тендере;

22 — водяной бак тендера

Упомянутые в предьщущих главах сведения рассчитаны на минимальные знания об устройстве паровоза. В нынешнее время живой паровоз на железной дороге — большая редкость. Появление такой машины на станции у многих вызывает удивление, радость и светлое ностальгическое чувство. К сожалению, подавляющее большинство людей не знает устройства так привлекающего их внимание локомотива. Поэтому придется вкратце рассказать об этом.

Паровоз состоит из трех основных частей: котла, вырабатывающего пар, паровой машины, в которой давление пара преобразуется во вращение колес и экипажной части — рамы и колесных пар. В тендере, постоянно сцепленном с паровозом, находится необходимый в течение поездки запас воды и топлива.

Котел состоит из топочной части, цилиндрической части и дымовой коробки.

Источник энергии паровоза — горение топлива. Оно происходит в огневой коробке (1), находящейся в задней части котла, у будки. Огневая коробка с боков и сверху окружена водой, а снизу располагается колосниковая решетка, на которой, собственно, и происходит горение.

Далее горячие топочные газы проходят через жаровые (2) и дымогарные (3) трубы, находящиеся в цилиндрической части котла, и продолжают отдавать свое тепло воде вокруг этих труб (котел так называемого жаро-трубного типа). Жаровые трубы имеют гораздо больший диаметр, чем дымогарные. В жаровых трубах располагаются тонкие трубы пароперегревателя, называемые элементами, о которых речь впереди. Дымогарные трубы служат только для прохода топочных газов.

Выйдя из жаровых и дымогарных труб, топочные газы проходят в дымовую коробку (4) и выходят наружу через дымовую трубу. Паровозный котел, как правило, имеет горизонтальную компоновку, и высота от колосниковой решетки до верха дымовой трубы недостаточна для создания сильной тяги, необходимой для интенсивного горения. Поэтому в паровозе используется принудительная тяга. Струя отработавшего в паровой машине пара через сопло, так называемый конус (5), находящийся под дымовой трубой, направляется в дымовую трубу. Это вызывает сильное разрежение в дымовой коробке, принудительное протягивание горячего дыма через весь газовый тракт котла и интенсивное горение топлива. В результате нагрева вода в котле кипит. Если образующийся пар не выпускать наружу, то его давление повысится. Пар под давлением используется для работы паровой машины. В паровозе серии Э давление пара поддерживается равным 12 атмосферам. При повышении давления выше рабочего срабатывают предохранительные клапаны (6) и выпускают излишек пара в воздух.

Пар для работы паровой машины отбирается из сухопарника (7) — колпака наверху котла. Назначение сухопарника — очистить пар от брызг воды. В сухопарнике располагается начало паропровода к паровой машине, закрытое особым клапаном — регулятором (8). Регулятор позволяет очень плавно увеличивать проход пара и тем самым регулировать требуемую мощность паровоза. Рукоятка управления этим клапаном расположена в паровозной будке и тоже называется регулятором.

и парораспределительный механизм паровоза серии Э.

1 — поршневой шток (скалка);

2 — крейцкопф (ползун, кулак);

3 — поршневое (ведущее)

4 — сцепное дышло (спарник);

6 — кулисная тяга;

8 — золотниковая тяга;

9 — маятниковая тяга;

11 — золотниковый шток;

12 — кулисный кронштейн;

13 — ведущая колесная пара;

14 — сцепная колесная пара;

15 — поводок маятника;

16 — кривошип (палец). Фото автора.

Пар, имеющий температуру кипения воды, быстро конденсируется, превращаясь обратно в воду. Мощность и экономичность паровоза при этом снижаются. Поэтому на паровозах применяется устройство, повышающее температуру пара — пароперегреватель. Пароперегреватель состоит из множества тонких трубок (9), каждая из которых располагается в жаровой трубе. Из регуляторной трубы пар проходит, разветвляясь, во все эти тонкие трубки, совершающие оборот или два в жаровых трубах и нагревается в них теплом топочных газов до 300-350 °С. Перегретый пар по парорабочим трубам (10) направляется в цилиндры (11) паровой машины паровоза.

Паровая машина паровоза обычно состоит из двух паровых цилиндров с простейшим шатунно-кривошиї иным механизмом. Цилиндры паровой машиньї расположены с правой и левой стороны паровоза перед сцепными колесными парами. Пар псклупает поочередно в переднюю и заднюю части цилиндра и своим давлением перемещает находящийся в ітилиндре поршень (12) от одного края ггилиндра до другого. Жестко связанный с поршнем шток (13) перемещает поршневое дъпнло (шатун) (14), которое в свою очередь заставляет вращаться ведущее колесо паровоза. Остальные колеса связаны с ведущим колесом спарниками (15) и получают вращение от него.

Разумеется, пар сам по себе не может поочередно поступать в переднюю и заднюю части цилрщдров. Для этого существует распределительное устройство — золотник (16). Золотник получает перемещение от сложного рычажного механизма, учитывающего движение ведущего колеса и штока. Величину хода золотника можно плавно регулировать. Этот механизм, называемый парораспределительным, обеспечивает не только правильное чередование впуска и выпуска пара, но и позволяет наполнять цилиндр паром не в течение всего времени хода поршня, а лишь за часть его, производя отсечку впуска. Это необходимо для повышения экономичности паровоза и регулирования требуемой мощности. Кроме этого, парораспределительный механизм позволяет изменять направление хода паровоза. Задание направления движения и плавное изменение отсечки осуществляются из будки одним органом управления, называемым реверсом.

Пар в паровозе используется не только для выполнения основной функции — создания тягового усилия, но и для приведения в действие всех вспомогательных устройств.

Паровозная будка (18) расположена за топкой. В паровозной будке находятся органы управления паровозом и контрольные приборы. В будке установлены инжекторы для питания котла водой и все вентили (их около двадцати), открывающие доступ пара ко всем дополнительным устройствам. В будку выходит топочное отверстие — шуровка, через которую забрасывают уголь.

Будка — рабочее место машиниста и помощника машиниста. Обязанность машиниста-управлять движением поезда. Обязанность помощника — поддержание требуемого давления пара в котле. Помощник производит отопление паровоза и следит за уровнем воды в котле, закачивая воду инжектором. При угольном отоплении на тендере работает третий член паровозной бригады, кочегар. Он подгребает уголь к передней части тендера, в лоток, откуда уголь забирает помонгник.

При кажущейся простоте и наглядности конструктивных решений, с инженерной точки зрения паровоз организован необычайно тонко.

Если говорить о паровозе как о локомотиве (силовой установке для тяги поездов), то в двух самых главных словах любой паровоз — это топка и сцепной вес. Топка — генератор энергии паровоза. От того, сколько топлива будет сожжено в топке в единицу времени, будет полностью зависеть развиваемая паровозом мощность. Достаточный сцепной вес обеспечит соответствующую этой мощности силу тяги. В добротно спроектированном паровозе, единственном из всех типов локомотивов, автоматически соблюдается точнейший баланс между мощностью и весом, именно то, что В.И. Лопушинский называл гармоничностью.

Главное преимущество паровоза перед тепловозом и электровозом заключено в свойствах его поршневой паровой машины. Она абсолютно нечувствительна к перегрузкам и способна, в отличие от двигателя внутреннего сгорания и электромотора, развивать максимальный крутящий момент уже при трогании с места.

Второе преимущество заключено в свойстве жаро-трубного парового котла, имеющего значительный запас кипящей под рабочим давлением воды, часть которой при необходимости может быть мгновенно превращена в пар (уровень воды в котле и давление пара при этом понижаются). В случаях особо интенсивной работы паровоза котел использовали в качестве аккумулятора — на выдачу заранее запасенной энергии, что позволяло кратковременно повышать развиваемую паровозом мощность без ущерба для локомотива. Это свойство широко использовали, оно метко называлось «работой на займе у котла».