Паромобили НАМИ-012, НАМИ-018, НАМИ-0125

Паромобиль во дворе НАМИ, 1948 год.

В 1948 году был изготовлен автомобиль, который заправляли дровами. Разработчик и изготовитель – Центральный научный автомоторный институт, СССР.

Автор статьи Дмитрий Дашко

Журнал «Грузовик-пресс» № 11 2011 год

Источник: www.cartruckbus.ru/articles/zateya-s-paromobilyami

Предшественники

В 1927 году ненадолго возрос интерес к автомобилям парового типа, благодаря освоению парового двигателя высокого давления. Это позволило продержаться паромобилям, как грузовым так и легковым, в производстве до конца 1930-х годов.

Советские инженеры впервые обратились к автомобилям с паровыми двигателями в середине 1930-х годов. НИИ механизации лесного хозяйства в 1935 году предложил проект парового трехосного грузовика на базе ЯГ-10. Опытный экземпляр не был построен ввиду сложности изготовления — в конструкцию ЯГ-10 вносилось слишком много изменений. В том же году в Научном автотракторном институте (НАТИ) было создано Бюро паросиловых установок, которое занималось испытаниями всевозможной техники с паровыми двигателями. В 1936 году там испытали легковой паромобиль Double, в 1938 году шеститонный грузовой Sentinel S4 с котлом низкого давления. Британский Sentinel топили углем, и, несмотря на все минусы такой заправки, эксплуатация оказалась выгодней, чем на обычной бензиновой машине. Литр бензина тогда стоил девяносто пять копеек, а килограмм угля всего четыре копейки.

К концу 1930-х годов автомобили, работающие с газогенераторными установками, прочно обосновались в лесной промышленности нашей страны, однако грузоподъемность таких машин была невелика, а установка сложна в эксплуатации.

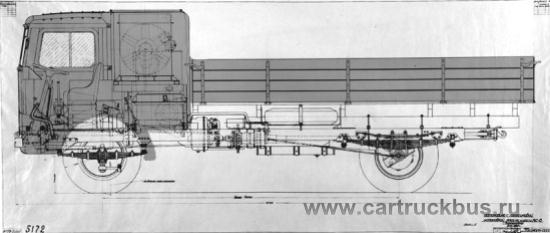

В 1940 году спецбюро под руководством И. С. Скиридова приступило к постройке парового грузовика МП-28. В СССР впервые решили применить компоновку «кабина перед двигателем», т.к. это позволяло выдвинуть вперед кабину, а паровой двигатель и котел установить между кабиной и грузовой платформой. Для грузового автомобиля спроектировали паросиловую установку с прямоточным котлом высокого давления, конденсатор, турбины вентилятора и парогенератора. Вся эта установка должна была базироваться на шасси ЯГ-6.

Проект парового МП-28 на базе ЯГ-6,1940 год.

Пятитонный автомобиль должен был оснащаться 4-х цилиндровым двигателем двухстороннего действия мощностью 120 л.с. при 1500 об/мин. Котловое давление паросиловой установки – 100 атм., топливо – любое жидкое. Машина должна была развивать скорость 40 км/ч. Был также разработан паровой котел – парогенератор ПТ1 для работы на твердом топливе – антраците. Он имел также котловое давление 100 атм. и поверхность нагрева 12 кв.м. Паросиловая установка работала по замкнутому циклу с двухсторонним расширением. Цилиндры имели диаметр 75 мм и высоту 130 мм. Однако в 1941 году тема снимается с плана института — завод НАМИ переквалифицировался под выпуск военной продукции. Машину бросили недостроенной, но идею не оставили.

В 1946 году были проведены испытания парового тягача «Саксенберг», проведенные под руководством Ю. А. Шебалина и консультанта С. В. Татищева. Немецкий магистральный паровой тягач модели DW-60 был изготовлен в 1944 году. Вес автопоезда с двумя прицепами составлял 15000 кг. С таким весом автопоезд развивал скорость до 35 км/ч. На тягаче размещались бункеры для 450 кг топлива и водяные баки емкостью 400 л. Автомобиль с такими параметрами инженерам понравился. В том же году, 2 июля, на научно-техническом совете Минавтопрома обсуждались результаты этих испытаний, после которых Министерство лесной промышленности пролоббировало постройку отечественных паровых автомобилей.

Собственный автомобиль

Отмашкой для начала работ по созданию отечественных образцов паровых автомобилей стало постановление Совета Министров СССР от 07 августа 1947 года «О механизации лесозаготовок и освоении новых лесных районов». Указанным постановлением НАМИ было поручено разработать конструкцию и построить лесовозный паровой автомобиль, работающий на дровах. Такого в мировом автомобилестроении точно еще не было — чтобы заправить машину достаточно было подбросить в нее дровишек… Удаленные районы страны сильно нуждались в повышении качества перевозок и их удешевлении. Работа автомобиля на местном топливе увеличивала бы экономический эффект в разы.

За альтернативный проект взялось и Министерство автомобильной и тракторной промышленности (МАТП), которое заказало разработку паромобиля… в Берлине в своем местном техническом бюро. В основу работ легло предложение фирмы Buttentut, находившейся в английском оккупационном секторе Берлина, о создании паровой силовой установки для автомобиля с минимальными переделками базового двигателя внутреннего сгорания — изменялись головка цилиндров, трубопроводы, система управления. Подобный паромобиль был создан еще до войны на шасси грузовика, переделанного из Ford-Koeln. В том же 1947 году в НАМИ были направлены описание и чертеж паровой машины.

По соглашению с советской стороной фирме Buttentut должны были поставить шасси ЯАЗ-200 в комплекте с дизелем ЯМЗ-204, однако по невыясненным причинам ярославцы к 1948 году так ничего в Германию и не прислали. Техническое бюро в Германии решило закупить 85-сильный дизель Kamper, который, по заверениям представителей Buttentut, после переделки должен был выдавать 125 л.с… Было также закуплено шасси пятитонного грузовика Bussing для установки на него этого двигателя. Пар производился в водотрубном котле с пароперегревателем и экономайзером, построенном по лицензии фирмы Le Mont. По расчетам, производительность котла должна была быть на уровне 800 кг пара в час при перегреве до 400 градусов Цельсия и давлении 40 атмосфер. Расчеты эти не оправдались. В конце 1948 года Buttentut по договору поставила советской стороне двигатель и два некомплектных паровых котла. Работа была выполнена некачественно и к фирме осталось много претензий. На испытательной базе в Берлине двигатель на стенде смог развить только 50 л.с. при 20 атм давления пара. Причины столь низкого показателя банальны — котел был изготовлен из некачественной стали, отсутствовал насос высокого давления и т.д.

В Buttentut отказалась исправлять дефекты, и дальнейшие переговоры с немецкой стороной оказались безрезультатными. Надавить на фирму тоже не удавалось — она располагалась в английской зоне Берлина. Ряд неисправностей установки устранили своими силами и отправили ее в СССР. Неизвестно, что случилось с этим комплектом, возможно, что его частично использовали для постройки первого советского паромобиля НАМИ-012, который параллельно создавался в НАМИ с весны 1948 года, но это лишь предположение.

НАМИ-012

Построенный осенью 1948 года первый образец не имел своего обозначения (назовем его условно № 0). Его назначение было простым — понять, как вообще работает в целом весь механизм паровой установки и в каком направлении нужно доводить паровой двигатель и агрегаты. Автомобиль мог работать на швырках (неколотых дровах размерами до полуметра) с рабочей влажность 35%.

Прототип автомобиля НАМИ-012, октябрь 1948 года.

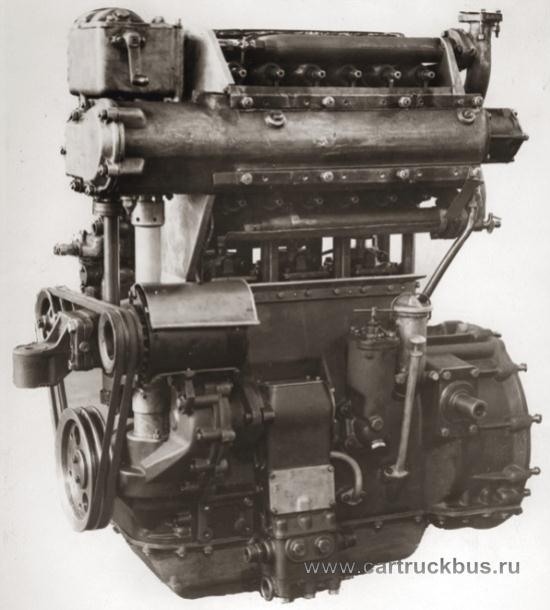

В мае 1949 года группа создателей из НАМИ Ю. Шебалин, Н. Коротконошко, Г. Терзибашьян, А. Аникеев и др. получили авторское свидетельство на свой паровой двигатель, который работал на низкокалорийном топливе. На малых оборотах двигатель развивал крутящий момент до 240 кгм, т.е. в пять раз больше дизельного МАЗ-200. Паросиловая установка повышенного давления была снабжена водотрубным котлом с естественной циркуляцией и паровым двигателем однократного расширения. Котловое давление составляло 25 атм., температура перегретого пара составила 420 град.

Паровой двигатель НАМИ.

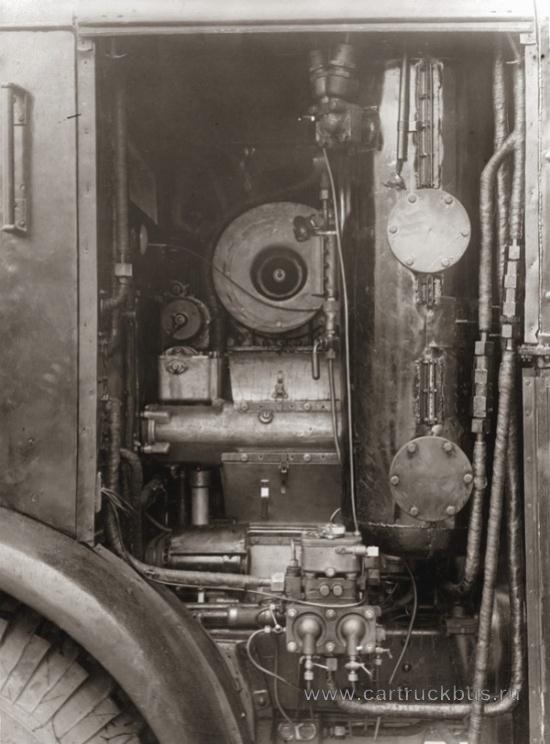

Котел, расположенный в третьей секции кабины автомобиля.

Цикл всей установки был замкнутым с конденсацией отработавшего пара.Одной заправки дровами было достаточно чтобы проехать 80 км пути, а при наличии воды – в два раза больше. С помощью эжекторов автомобиль легко и быстро заправлялся водой прямо из естественных водоемов. Какая при полном нагреве котлов была температура в кабине — не уточнялось.

Внутренний вид механического отсека.

В конце 1949-го и в середине 1950-го годов были изготовлены «официальные» образцы НАМИ-012 под № 1 и № 2. Первый представлял собой грузовик с ботовой платформой, или как тогда говорили «транспортный вариант», второй — в виде тягача-лесовоза с прицепом-коником. Обе машины получили цельнометаллические кабины, которые были более плоскими и смещенными вперед, чем у прототипа НАМИ-012. Вместо коробки передач в кабине был установлен рычаг переключения отсечек парораспределительного механизма. Предусматривались три положения передней передачи (при 25%, 40% и 75% наполнения цилиндра) и одной задней. Педалей в кабине было три, как обычно, но сцепление требовалось выжимать только для включения понижающей передачи. НАМИ-012 работал очень тихо и плавно.

Второй экземпляр НАМИ-012 отличался внешне от первого только вертикальной решеткой мехотсека.

Лесовоз НАМИ-012.

Государственные испытания автомобилей НАМИ-012 начались 2 ноября 1950 года и закончились 25 августа 1951 года. Кстати, к 1950 году в мире давно уже прекратился выпуск каких-либо автомобилей с паровыми двигателями.

На основании испытаний комиссия выдвинула заключение о том, что у машины хорошая проходимость в груженном состоянии, но возникают проблемы когда она порожняя. Проходимость автомобиля затруднялась из-за перегрузки передней оси. Комиссия постановила продолжить работы, а автомобиль сделать полноприводным либо трехосным с задней ведущей тележкой. После испытаний 1951 года направления по дальнейшей модернизации паромобилей разделились. Лесовозы и бортовые автомобили были разведены по разным классам.

НАМИ-018

В 1952 году приступили к постройке модификации НАМИ-012 с колесной формулой 4×4. Изменения коснулись не только переднего моста, который был взят от ЯАЗ-214, так же на машину установили раздаточную коробку. Паровой двигатель был форсирован и мог выдавать уже 125 л.с.

НАМИ-018 в окончательном варианте. На фото отчетливо виден передний ведущий мост. 1953 год.

Межведомственные эксплуатационные испытания новой машины начались в 1953 году и проводились вплоть до конца 1954 года.

Не смотря на многие преимущества, минусов в конструкции паромобиля было больше, чем плюсов. На сто километров пути уходило от 350 до 450 кг дров. В холода еще и сливать воду (200 литров!) на ночь, чтобы она не превратилась в лед, а утром опять заливать

НАМИ-0125

Это еще не эпилог. В институте все-таки замахнулись на то, чтобы привести показатели парового и дизельного автомобилей к одному знаменателю. Я имею ввиду неизвестный, даже в узких кругах, автомобиль НАМИ-0125.

В 1951 году под руководством В. Лялина группа инженеров работала над перспективной версией парового автомобиля, работающим как на твердом, так и на жидком топливе. Под индексом НАМИ-0125 был изготовлен паровой грузовик, представляющий собой модернизацию о НАМИ-012.Задачей опытного образца было сближение по всем показателям к стандартному дизельному МАЗ-200. Надо сказать, что на первом этапе с этой задачей автомобиль справился. Грузоподъемность автомобиля была увеличена до семи тонн. Но не решили одну важную задачу – снижение расхода топлива. Для этого нужно было поднять давление в котле до 41 атм., что сделано не было по ряду технологических причин.

Ходовой макет автомобиля НАМИ-0125 1951 года.

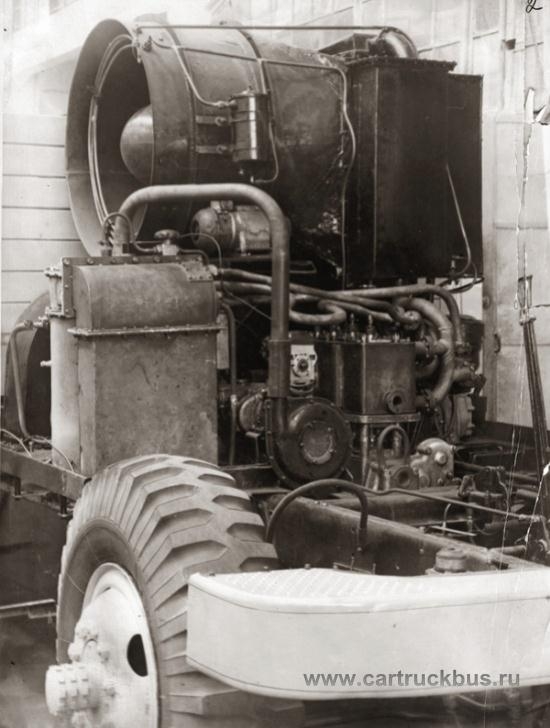

На втором этапе автомобиль с другой установкой — НАМИ-012Б — должен был работать уже не на твердом топливе (дрова), а на жидком топливе (мазут), что позволило бы автоматизировать процесс в условиях движения автомобиля, избавиться от езды с большим запасом дров и постоянного отвлечения водителя на управление паросиловых агрегатов. В общем, вопрос с простотой обслуживания автомобиля был ключевым в судьбе паровых автомобилей. Машину освободили от ряда агрегатов, а главное от котла и топливных бункеров. Вес паросиловой установки вместе с кабиной равнялся 1635 кг, а высвобожденное место в кабине отдали под второй ряд сидений. Первый ряд сделали двухместным, чтобы удобней было проходить на задний ряд. При успешной реализации второго этапа, автомобиль имел полное право на крупносерийный выпуск и составил бы, в первую очередь, экономическую конкуренцию семитонным грузовикам с ДВС. НАМИ-012Б так и не вышел из стадии ходового макета. Довести до ума комплекс паровой установки для работы на жидком топливе конструкторам не удалось.

Паросиловой комплекс автомобиля НАМИ-012Б.

Эпилог

Среди архивных фотографий можно различить шесть вариантов бортовых автомобилей и три лесовоза. На самом деле было задействовано пять разных шасси. Одна и таже машина имела промежуточные варианты, т.к. паромобили постоянно меняли свою комплектацию в зависимости от программы испытаний.

В 1954 году закончились испытания автомобилей НАМИ-012 и НАМИ-018. Заключительный вердикт комиссии был таков: «Паровой автомобиль НАМИ-018 отвечает всем параметрам лесной промышленности, но может быть использован только в районах, куда доставка жидкого топлива затруднена или высока по стоимости». Несмотря на лестные выводы комиссии, у этих нестандартных автомобилей не было шансов стать серийными. В это же время в Советском Союзе свернули окончательно выпуск газогенераторных автомобилей. Начался нефтяной бум и, соответственно, в стране наступила эра дешевого бензина. Автомобили, работающие на альтернативном топливе, оказались невостребованными.

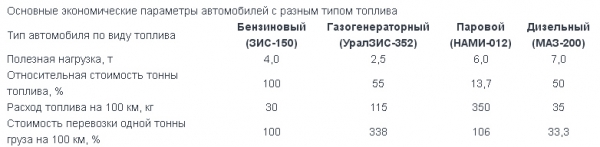

Как видно из таблицы, по стоимости перевозок паромобили немного уступали бензиновым автомобилям, но были в три раза дороже, чем дизельные. Фактически, они смогли побороть только газогенераторные автомобили.