Устройство машины постоянного тока. Обратимость МПТ.

Характерным признаком коллекторных машин является наличие у них коллектора — механического преобразователя переменного тока в постоянный и наоборот. Необходимость в таком преобразователе объясняется тем, что в обмотке якоря коллекторной машины должен протекать переменный ток, так, как только в этом случае в машине происходит непрерывный процесс электромеханического преобразования энергии.

К коллекторным машинам постоянного тока относятся двигатель постоянного тока ДПТ и генератор постоянного тока ГПТ которые имеют одинаковую конструкцию и могут заменять друг друга то есть ДПТ может работать как ГПТ и наоборот. Разберем устройство коллекторных машин на примере двигателя постоянного тока.

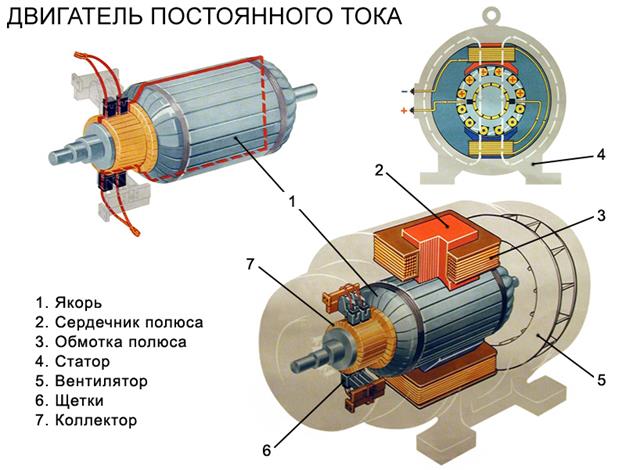

Коллекторная машина постоянного тока состоит из:

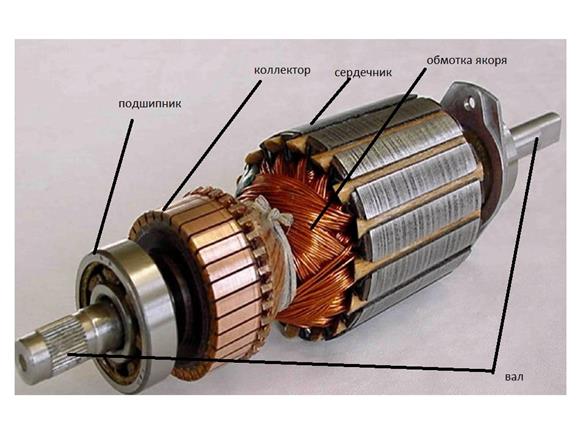

- Якоря (подвижная часть) который состоит из вала, обмотки якоря, коллектора, двух подшипников и сердечника. Сердечник — это цилиндр из штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм покрытых электроизоляционным лаком. Такая сборная конструкция служит для уменьшения вихревых токов. В сердечнике есть пазы, в которые вложены пазовые стороны обмотки якоря.

- Статора (4) (неподвижной части) — станина, главные полюса с полюсными катушками(2,3).

Статор конструктивно может быть выполнен двух видов:

- сборный — состоит из цельной тянутой трубы и прикреплённым к ней внутри полюсов. Сердечник полюса выполнен в виде стального бруска либо из шихтованных пластин 0,5 — 1 мм. Обмотка полюса намотана вокруг сердечника. Обмотки полюсов соединены между собой последовательно и образуют обмотку возбуждения которая при подключении к источнику постоянного тока создаёт магнитное поле в магнитной системе двигателя.

- цельный шихтованный — применяется в машинах мощностью 600 Вт и более. Он состоит из из пакета пластин электротехнической стали сложной конфигурации толщиной 0,35 — 0,5 мм.

Электрические машины постоянного тока, как и машины переменного тока, обратимы, т. е. они могут работать как генераторы и как двигатели. Переход генератора в режим работы двигателя можно пояснить следующим образом.

Обратимость машин постоянного тока

Устройство и принцип действия машин постоянного тока.

Заземление и зануление трехфазных систем.

Заземление – это мероприятие, когда электрический ток в случае нарушения работыдвигателя или другого устройства, должен уйти в землю.

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора.

Устройство машин постоянного тока состоит из -1- неподвижной части, служащей для возбуждения главного магнитного поля, -2- вращающей части – якоря.

Главный комос состоит из сердечника, набранного из шестов электрической стали и болтами крепится к корпусу станины, по его профилир. таким образом, чтобы получить синусоидальное напряжение.

Станина- часть, по которой замыкается магнитный поток. Она изготавливается из литой стали, т.к. магнитный поток постоянен.

Корпус двигателя от магнитного поля не нагревается.

Якорь – часть машины, которой индуцируется ЭДС. Сердечник якоря набирается из листов электрохимической стали толщиной 0.5 мм.

В пазы сердечника якоря укладывается обмотка, обычно состоящая из отдельных секций. Для отвода тока от коллектора существуют щётки, установленные на щёткодержателях, концы закрепляются в коллекторе.

Коллектор – полый цилиндр, собранный из изолированных друг от друга клинообразных медных пластин. Пластины коллектора также изолированы от вала машины.

Работа любой электрической машины характеризуется взаимодействием двух направленных навстречу друг другу вращающих моментов. Один из которых создается механическими силами и другими электрическими силами.

Работа двигателя и генератора характеризуется взаимодействием напряжения в сети и ЭДС в обмотке якоря. Машина работает в режиме генератора, если ее приводит во вращение первичный двигатель. Вследствие этого изменяется магнитный поток, пронизывающий витки обмотки якоря.

Взаимодействие тока якоря с главным магнитным полем создает вращающий момент, под действием которого вращается якорь.

В двигателе цепи якоря и возбуждение машины подсоединены к источнику катания электроенергией.

Замечательной особенностью машины постоянного тока является ее обратимость, т. е. возможность использования одной и той же машины как для преобразования механической энергии в электрическую, так и для преобразования электрической энергии в механическую.

Каждая машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Такое свойство присуще всем типам вращающихся электрических машин и называется обратимостью.

Для перехода машины постоянного тока из режима генератора в режим двигателя и обратно при неизменной полярности полюсов и щеток и при неизменном направлении вращения требуется только изменение направления тока в обмотке якоря.

Поэтому такой переход может осуществляться весьма просто ив определенных условиях даже автоматически.

Аналогичным образом может происходить изменение режима работы также в машинах переменного тока.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Устройство машины постоянного тока обратимость машин

Электрические машины постоянного тока, как и машины переменного тока, обратимы, т. е. они могут работать как генераторы и как двигатели. Переход генератора в режим работы двигателя можно пояснить следующим образом.

Если генератор включить в сеть постоянного тока, то в обмотках якоря и электромагнитов установится ток, при этом электромагниты создадут постоянное магнитное поле и на каждый проводник обмотки якоря с током начнет действовать сила, стремящаяся повернуть якорь в сторону действия силы (рис. 6-12, а). Таким образом, взаимодействие магнитного поля якоря с полем обмотки возбуждения приводит якорь во вращение.

Применяя правило левой руки, можно легко заметить, что при изменении направления тока только в якоре (рис. 6-12, б) или только в обмотке возбуждения (рис. 6-12, в) направление вращения якоря изменяется на противоположное, а одновременное изменение направления тока в обеих обмотках не изменяет направления вращения якоря (рис. 6-12, г.)

Электродвигатели конструктивно не отличаются от генераторов постоянного тока, т. е. они имеют точно такое же устройство (за исключением немногих типов двигателей специального назначения).

Рассмотрим некоторые особенности двигателей. Если двигатель постоянного тока с сопротивлением обмотки якоря

Так как сопротивление обмотки якоря мощных двигателей составляет лишь десятые и сотые доли ома, а рабочее напряжение — порядка сотен вольт, то пусковой ток может составить сотни и тысячи ампер, превышая номинальное значение тока для данного двигателя в 10—30 раз. Такой ток не только не желателен, но и опасен для двигателя, так как может разрушиться коллектор и сгореть обмотка двигателя. Очевидно, что ограничение пускового тока можно осуществить включением пускового реостата в цепь якоря. Тогда пусковой ток уменьшится и будет равен

Сопротивление пускового реостата выбирают таким, чтобы пусковой ток не превышал номинальный более чем в 1,1-1,5 раза.

В результате взаимодействия якоря с полем полюсов якорь придет во вращение, обмотка его будет вращаться в магнитном поле и в ней индуцируется ЭДС самоиндукции S, полярность которой противоположна полярности напряжения сети. Эта ЭДС

вызывает ослабление тока в якоре, а ее значение пропорционально скорости вращения якоря, т. е. по мере разгона двигателя ток будет уменьшаться и пусковой реостат можно выводить.

Иначе говоря, у нормально вращающегося двигателя основная часть подводимого напряжения уравновешивается ЭДС самоиндукции. Ток в якоре при выведенном пусковом реостате можно выразить уравнением

Для выяснения роли ЭДС самоиндукции в преобразовании электрической энергии в механическую в двигателе постоянного тока уравнение (6.19) представим в следующем виде:

Получили уравнение электрического равновесия, согласно которому приложенное к зажимам двигателя напряжение сети U уравновешивается суммой ЭДС самоиндукции 8 и падением напряжения на сопротивлении якоря

Умножив обе части уравнения (6.20) на

В этом новом уравнении (6.21) левая часть

Таким образом, ЭДС самоиндукции в двигателе постоянного тока влияет на преобразование потребляемой из сети электрической энергии в механическую. При неподвижном якоре

Для получения формулы скорости двигателя подставим в уравнение (6.19) значение ЭДС из соотношения (6.7). После преобразования получим:

Учитывая, что падение напряжения на сопротивлении якоря

подводимому напряжению U и обратно пропорциональна магнитному потоку Ф. Отсюда следует, что регулирование скорости вращения двигателя можно осуществлять изменением сопротивления цепи якоря (при постоянном напряжении сети) либо изменением магнитного потока. На первый взгляд может показаться странным, что увеличение магнитного потока двигателя снижает скорость его вращения (и наоборот).

Действительно, если при установившемся токе в якоре и скорости вращения уменьшить магнитный поток, то ЭДС самоиндукции уменьшится и электрическое равновесие (6.20) нарушится. Для восстановления этого равновесия при меньшем магнитном потоке якорь будет вращаться быстрее, так как ЭДС самоиндукции пропорциональна его скорости вращения. Значение вращающего момента двигателя может быть выражено той же формулой, что и для генератора (6.13).

Потребляя электрическую энергию из сети, двигатель постоянного тока развивает вращающий момент, который при установившемся режиме всегда уравновешен тормозным моментом, создаваемым нагрузкой, поэтому при увеличении механической нагрузки на валу двигателя вращающий момент оказывается меньше тормозного. Двигатель уменьшает скорость вращения, а это приводит к уменьшению ЭДС самоиндукции и увеличению потребляемого тока. При неизменном магнитном потоке ток нагрузки увеличивается до тех пор, пока не восстановится равенство вращающего и тормозного моментов.

В зависимости от способа подключения обмотки возбуждения к якорю двигатели, как и генераторы постоянного тока, различают независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.