Принцип действия машин постоянного тока

Принцип действия машин постоянного тока.

Принцип действия генератора. Простейший генератор можно представить в виде витка, вращающегося в магнитном поле (рис. 1.4, а, б). Концы витка выведены на две пластины коллектора. К коллекторным пластинам прижимаются неподвижные щетки, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Пусть виток приводится во вращение от внешнего приводного двигателя ПД. Проводники активной части витка пересекают магнитное поле и в них по закону электромагнитной индукции наводятся ЭДС e1 и e2, направление которых определяется по правилу правой руки. При вращении витка по направлению движения часовой стрелки в верхнем проводнике, находящемся под северным полюсом, ЭДС направлена от нас, а в нижнем, находящемся под южным полюсом, – к нам. По ходу витка ЭДС складываются, результирующая ЭДС е = е1 – е2.

Принцип действия двигателя. То же устройство работает в режиме электрического двигателя (рис. 1.5), если к щеткам подвести постоянное напряжение. Под действием напряжения U через щетки, пластины коллектора и виток потечет ток i. По закону электромагнитной силы (закон Ампера) взаимодействие тока и магнитного поля В создает силу f, которая направлена перпендикулярно i. Направление силы f определяется правилом левой руки (рис. 1.5): на верхний проводник сила действует вправо, на нижний – влево. Эта пара сил создает вращающий момент Мвр, поворачивающий виток по часовой стрелке. При переходе верхнего проводника в зону южного полюса, а нижнего – в зону северного полюса концы проводников и соединенные с ними коллекторные пластины вступают в контакт со щетками другой полярности.

Направление тока в проводниках витка изменяется на противоположное, а направление сил f, момента Мвр и тока во внешней цепи не изменяется. Виток непрерывно будет вращаться в магнитном поле и может приводить во вращение вал рабочего механизма (РМ).

Таким образом, коллектор в режиме двигателя не только обеспечивает контакт внешней цепи с витком, но и выполняет функцию механического инвертора, т.е. преобразует постоянный ток во внешней цепи в переменный ток в витке.

Рассмотрение принципа действия показывает, что машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя, т. е. обладает свойством обратимости.

Противодействующий момент и противо-ЭДС. При работе машины в режиме генератора по замкнутой внешней цепи и витку обмотки якоря протекает ток, направление которого совпадает с направлением ЭДС (рис. 1.4,6), взаимодействие тока с магнитным полем полюсов создает момент М, направленный в рассматриваемом случае против часовой стрелки. Так как приложенный к витку вращающий момент приводного двигателя Мвр направлен по часовой стрелке, то возникающий при работе генератора момент называется противодействующим моментом Мnp. По существу возникновение Мпр — это реакция машины на воздействие внешнего момента Мвр, а физическая природа противодействующего момента та же, что и вращающего момента у двигателя. В установившемся режиме работы генератора между Мвр и Мпр устанавливается равновесие и Мвр=Мпр.

При работе машины в режиме двигателя проводники якоря пересекают магнитное поле и в них наводится ЭДС (рис. 1.5,б). Ее направление определяется по правилу правой руки. В рассматриваемом случае она направлена против тока и, следовательно, навстречу приложенному напряжению сети U и поэтому называется противо-ЭДС Enp. Физическая природа противо-ЭДС та же, что и ЭДС генератора. В установившемся режиме работы двигателя между Enp и U устанавливается равновесие и можно считать, что Enp ≈ U .

Таким образом, при работе машины постоянного тока в любом режиме во вращающихся проводниках наводится ЭДС Е и возникает момент М, но роль их в разных режимах различная.

Электрические машины постоянного тока: виды и принцип их работы

Обратное преобразование энергий происходит в электродвигателях. Они приводят в движение колесные пары локомотивов, вращают валы вентиляторов и т.д. Для работы необходимо подсоединение электродвигателя с источником электроэнергии посредством проводов.

Принцип работы электрических машин постоянного тока основан на использовании явления электромагнитной индукции, а также законов, которые определяют взаимодействие электрических токов и магнитных полей.

Эти машины включают в себя неподвижную и вращающуюся части. В конструкцию неподвижной части, или статора входят станина, главные и дополнительные полюса, подшипниковые щиты и щеточная траверса с графитовыми или медно-графитовыми щетками.

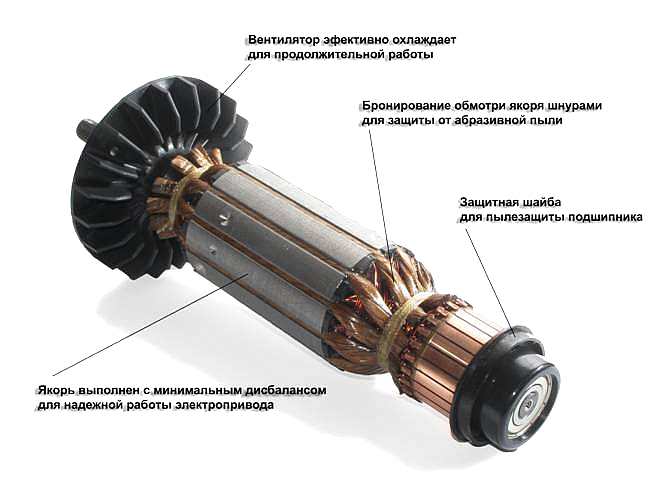

Вращающаяся часть, или ротор, в электрических машинах постоянного тока именуются якорем. Якорь, снабженный коллектором, в электродвигателях играет роль преобразователя частоты, а в генераторах – выпрямителя.

При вращении машины происходит перемещение якоря и статора относительно друг друга. Статор создает магнитное поле, а в обмотке якоря индуцируется э. д. с. Возникает ток, который при воздействии с магнитным полем создает электромагнитные силы, отвечающие за процесс преобразования энергии.

Электрические машины постоянного тока в зависимости от наличия или отсутствия коммутации бывают обычными и униполярными, а по расположению вала — вертикальными и горизонтальными.

По типу переключателей тока их можно подразделить на машины с щеточно-коллекторным и электронным переключателем. Последние называются еще вентильными электродвигателями.

По мощности они делятся на микромашины мощностью до 0,5 кВт, а также, машины малой, средней и большой мощности — 0,5-10 кВт, 10-200 кВт и более 200 кВт соответственно.

По частоте вращения различают тихоходные (до 300 об/мин), средней быстроходности (300-500 об/мин), быстроходные (1500-6000 об/мин) и сверхбыстроходные (более 6000 об/мин) электрические машины постоянного тока.

Принцип действия машины постоянного тока

Электрические машины постоянного тока

Устройство электрической машины постоянного тока

Электрическая машина постоянного тока состоит из двух основных частей: неподвижной части ( индуктора) и вращающейся части ( якоря с барабанной обмоткой).

На рис. 1 изображена конструктивная схема машины постоянного тока

Магнитный поток может создаваться постоянными магнитами, укрепленными на станине.

Якорь состоит из следующих элементов: сердечника 3, обмотки 4, уложенной в пазы сердечника, коллектора 5.

Рис. 1

Сердечник якоря для уменьшения потерь на вихревые точки набирается из изолированных друг от друга листов электротехнической стали.

Принцип действия машины постоянного тока

Рассмотрим работу машины постоянного тока в режиме генератора на модели рис.2,

Проводники якорной обмотки расположены на поверхности якоря. Внешние поверхности проводников очищены от изоляции, а на эти поверхности проводников наложены неподвижные контактные щетки.

Контактные щетки размещены на линии геометрической нейтрали, проведенной посредине между полюсами.

Приведем якорь машины во вращение в направлении, указанном стрелкой.

Рис. 2

Определим направление ЭДС, индуктированных в проводниках якорной обмотки по правилу правой руки.

На рис.2 крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, точками — ЭДС, направленные к нам. Соединим проводники между собой так, чтобы ЭДС в них складывались. Для этого соединяют последовательно конец проводника, расположенного в зоне одного полюса с концом проводника, расположенного в зоне полюса противоположной полярности (рис. 3)

Рис. 3

Если соединить все проводники обмотки по определенному правилу последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток в обмотке отсутствует. Контактные щетки делят якорную обмотку на две параллельные ветви. В верхней параллельной ветви индуктируется ЭДС одного направления, в нижней параллельной ветви — противоположного направления. ЭДС, снимаемая контактными щетками, равна сумме электродвижущих сил проводников, расположенных между щетками.

На рис. 4 представлена схема замещения якорной обмотки.

Рис. 4

ЭДС якорной обмотки пропорциональна частоте вращения якоря n2 и магнитному потоку индуктора Ф

где Се — константа.

В реальных электрических машинах постоянного тока используется специальное контактное устройство — коллектор. Коллектор устанавливается на одном валу с сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных друг от друга и от вала якоря медных пластин. Каждая из пластин соединена с одним или несколькими проводниками якорной обмотки. На коллектор накладываются неподвижные контактные щетки. С помощью контактных щеток вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью постоянного тока или с нагрузкой.

3. Работа электрической машины постоянного тока

в режиме генератора

Любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. может работать в режиме генератора или двигателя. Если к зажимам приведенного во вращение якоря генератора присоединить сопротивление нагрузки, то под действием ЭДС якорной обмотки в цепи возникает ток

где U — напряжение на зажимах генератора;

Rя — сопротивление обмотки якоря.

Уравнение (2) называется основным уравнением генератора. С появлением тока в проводниках обмотки возникнут электромагнитные силы.

На рис. 5 схематично изображен генератор постоянного тока, показаны направления токов в проводниках якорной обмотки.

Чтобы машина работала в качестве генератора, необходимо первичным двигателем вращать ее якорь, преодолевая тормозной электромагнитный момент, возникающий по правилу Ленца.

4. Генераторы с независимым возбуждением.

Характеристики генераторов

Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается током, подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку возбуждения полюсов.

Схема генератора с независимым возбуждением показана на рис. 6.

Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может создаваться

от постоянных магнитов (рис. 7).

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется характеристикой холостого хода E = Uхх = f (Iв).

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней цепи (Iя) и при постоянной частоте вращения (n2 = const)

Характеристика холостого хода генератора показана на рис. 8.

Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю при токе возбуждения, равном нулю.

При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает пропорционально.

Соответствующая часть характеристики холостого хода будет прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса.

Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины тока нагрузки

U = f (I) при токе возбуждения Iв = const называют внешней характеристикой генератора.

Внешняя характеристика генератора изображена на рис. 9.

С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора уменьшается из-за увеличения падения напряжения в якорной обмотке.

5. Генераторы с самовозбуждением.

Принцип самовозбуждения генератора

с параллельным возбуждением

Недостатком генератора с независимым возбуждением является необходимость иметь отдельный источник питания. Но при определенных условиях обмотку возбуждения можно питать током якоря генератора.

Самовозбуждающиеся генераторы имеют одну из трех схем: с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. На рис. 10 изображен генератор с параллельным возбуждением.

Чтобы генератор самовозбудился, необходимо выполнение определенных условий.

Первым из этих условий является наличие остаточного магнитного потока между полюсами. При вращении якоря остаточный магнитный поток индуцирует в якорной обмотке небольшую остаточную ЭДС.

Рис. 10

Вторым условием является согласное включение обмотки возбуждения. Обмотки возбуждения и якоря должны быть соединены таким образом, чтобы ЭДС якоря создавала ток, усиливающий остаточный магнитный поток. Усиление магнитного потока приведет к увеличению ЭДС. Машина самовозбуждается и начинает устойчиво работать с каким-то током возбуждения Iв = const и ЭДС Е = const, зависящими от сопротивления Rв в цепи возбуждения.

Третьим условием является то, что сопротивление цепи возбуждения при данной частоте вращения должно быть меньше критического. Изобразим на рис. 11 характеристику холостого хода генератора E = f (Iв) (кривая 1) и вольт — амперную характеристику сопротивления цепи возбуждения Uв = Rв·Iв, где Uв — падение напряжения в цепи возбуждения. Эта характеристика представляет собой прямую линию 2, наклоненную к оси абсцисс под углом γ (tg γ

Рис. 11

Падение напряжения в цепи возбуждения пропорционально росту тока. В точке пересечения характеристики холостого хода машины 1 с прямой 2 процесс самовозбуждения заканчивается. Машина работает в устойчивом режиме.

Если увеличим сопротивление цепи обмотки возбуждения, угол наклона прямой 2 к оси тока возрастает. Точка пересечения прямой с характеристикой холостого хода смещается к началу координат. При некотором значении сопротивления цепи возбуждения Rкр, когда

γ = γкр, самовозбуждение становится невозможным. При критическом сопротивлении вольт — амперная характеристика цепи возбуждения становится касательной к прямолинейной части характеристики холостого хода, а в якоре появляется небольшая ЭДС.

6. Работа электрической машины постоянного тока

в режиме двигателя. Основные уравнения

Под действием напряжения, подведенного к якорю двигателя, в обмотке якоря появится ток Iя. При взаимодействии тока с магнитным полем индуктора возникает электромагнитный вращающий момент

где CM — коэффициент, зависящий от конструкции двигателя.

На рис. 12 изображен схематично двигатель постоянного тока, выделен проводник якорной обмотки.

Рис. 12

В установившемся режиме электромагнитный вращающий момент Мэм уравновешивается противодействующим тормозным моментом М2 механизма, приводимого во вращение.

Рис.13 Уравнение (3) называется основным уравнением двигателя.

Из уравнения (3) можно получить формулы:

Магнитный поток Ф зависит от тока возбуждения Iв, создаваемого в обмотке возбуждения. Из формулы (5) видно, что частоту вращения двигателя постоянного тока n2 можно регулировать следующими способами:

- изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи обмотки возбуждения;

- изменением тока якоря с помощью реостата в цепи обмотки якоря;

- изменением напряжения U на зажимах якорной обмотки.

Чтобы изменить направление вращения двигателя на обратное (реверсировать двигатель), необходимо изменить направление тока в обмотке якоря или индуктора.

7. Механические характеристики электродвигателей

постоянного тока

Рассмотрим двигатель с параллельным возбуждением в установившемся режиме работы (рис. 14). Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной обмотке.

Механической характеристикой двигателя называется зависимость частоты вращения якоря n2 от момента на валу M2 при U = const и Iв = const.

Уравнение (6) является уравнением механической характеристики двигателя с параллельным возбуждением.

Рис. 14

Эта характеристика является жесткой. С увеличением нагрузки частота вращения такого двигателя уменьшается в небольшой степени (рис. 15).

На рисунке 16 изображен двигатель последовательного возбуждения. Якорная обмотка и обмотка возбуждения включены последовательно.

Рис. 15 Рис. 15 |  Рис. 16 Рис. 16 |

Ток возбуждения двигателя одновременно является током якоря. Магнитный поток индуктора пропорционален току якоря.

где k — коэффициент пропорциональности.

Момент на валу двигателя пропорционален квадрату тока якоря.

Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения является мягкой (рис. 17).

Рис. 17 Рис. 17 | Уравнение механической характеристики двигателя последовательного возбуждения выглядит следующим образом:  |

С увеличением нагрузки скорость двигателя резко падает.

С уменьшением нагрузки на валу двигатель развивает очень большую частоту вращения. Говорят, что двигатель идет вразнос. Работа двигателя последовательного возбуждения без нагрузки недопустима.

Двигатель смешанного возбуждения имеет механическую характеристику, представляющую собой нечто среднее между механическими характеристиками двигателя параллельного и последовательного возбуждения.

Двигатели с параллельным возбуждением применяются для привода станков и различных механизмов, требующих широкой, но жесткой регулировки скорости.

Двигатели с последовательным возбуждением применяются в качестве тяговых двигателей электровозов, трамваев и т.д., когда жесткость, то есть рывки момента недопустимы.