Устройство камеры сгорания турбореактивного двигателя

КАМЕРА СГОРАНИЯ В АВИАЦИОННЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Камера сгорания — элемент ТРД, где происходит непрерывное образование и сгорание топливовоздушной смеси и повышение температуры газов. Камера сгорания является очень ответственным элементом двигателя. От ее устройства и осуществления процесса сгорания зависят экономичность двигателя, надежность работы и длительность эксплуатации как самой камеры сгорания, так и двигателя.

Камера сгорания должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Объем камеры сгорания должен обеспечивать возможно высокую теплонапряженность, т. е. камера должна иметь малый объем, что уменьшает ее размеры и вес. Под теплонапряженностью камеры сгорания понимают количество тепла, выделяющееся единице объема (1 м 3 ) камеры в течение 1 часа. Ждя современных камер сгорания (середина 50-х) теплонапряженность достигает 150000000 кал/м 3 в час.

2. Топливо в камере сгорания должно сгорать полностью, В современных камерах полнота сгорания достигает 97 — 98%.

3. При запуске двигателя на земле и в воздухе должно обеспечиваться надежное поджигание смеси.

4. Нагретые детали камеры сгорания должны хорошо охлаждаться, это обеспечивает их работу длительное время без дефектов (прогаров, коробления, трещин и нагара от действия пламени).

5. Камера сгорания должна иметь небольшое гидравлическое сопротивление движению воздушного потока (давление газов в камере сгорания должно уменьшаться незначительно).

6. В камере должно обеспечиваться устойчивое горение смеси, т.е. не должно быть колебаний, затухания и срывом пламени при всех режимах работы двигателя.

7. Горение должно заканчиваться в жаровой трубе. Факел пламени не должен доходить до лопаток газовой турбины во избежание перегрева и обгорания их.

8. Температура газового потока на выходе из камеры сгорания должна быть одинаковой по всему сечению, чтобы не получилось местного обгорания или оплавления сопловых лопаток турбины.

На современных ТРД наибольшее распространении получили трубчатые камеры сгорания. Они просты по конструкции, надежны о работе и удобны в эксплуатации — легко снимаются для осмотра, ремонта и замены без разборки двигатели.

Трубчатая камера сгорания (рис. 23) состоит из внутренней жаровой трубы и внешнего кожуха с горловиной.

Жаровая труба сварена из листов жаростойкого сплава. В передней части жаровой трубы приварены конус для забора первичного воздуха, диск и конус с отверстиями для прохода воздуха. В конусе помещается лопаточный завихритель — для придания потоку воздуха вращательного движения.

Внутри завихрителя помещается форсунка, впрыскивающая топливо в завихренный поток воздуха; этим достигается хорошее перемешивание топлива с воздухом.

На конической части жаровой трубы сделаны отверстия большого размера для подвода вторичного воздуха внутрь жаровой трубы.

Жаровые трубы соединяются между собой соединительными патрубками, через которые передается пламя при запуске и выравнивается давление газов в соседних камерах сгорания.

Турбореактивный двигатель. Элементы конструкции.

Здравствуйте, друзья!

В этой статье вернемся к моим любимым двигателям. Я уже ранее говорил о том, что турбореактивный двигатель в современной авиации – основной. И упоминать его в той или иной теме мы еще будем часто. Поэтому пришла пора окончательно определиться с его конструкцией. Конечно же не углубляясь во всевозможные дебри и тонкости :-). Итак авиационный турбореактивный двигатель. Каковы основные части его конструкции, и как они взаимодействуют между собой.

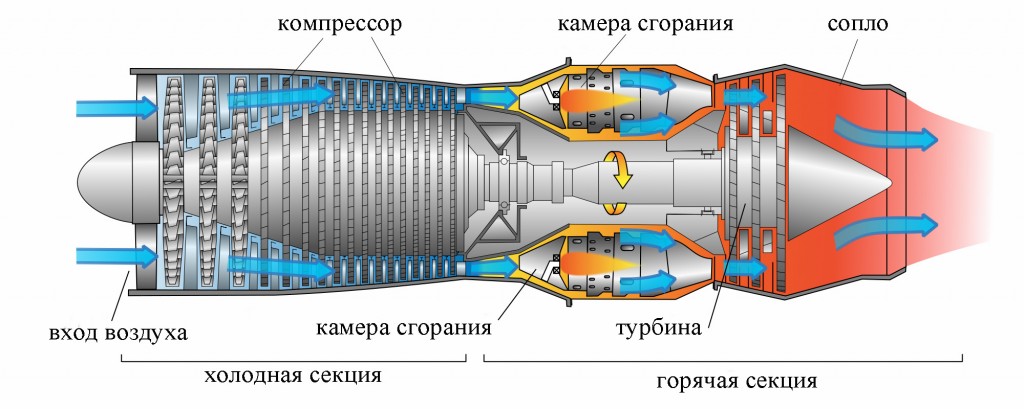

1.Компрессор 2.Камера сгорания 3.Турбина 4. Выходное устройство или реактивное сопло.

Компрессор сжимает воздух до необходимых величин, после чего воздух поступает в камеру сгорания, где подогревается до необходимой температуры за счет сгорания топлива и далее уже получившийся газ поступает на турбину, где отдает часть энергии вращая ее (а она, в свою очередь компрессор), а другая часть при дальнейшем разгоне газа в реактивном сопле превращается в импульс тяги, которая и толкает самолет вперед. Этот процесс достаточно хорошо виден в ролике в статье о двигателе, как тепловой машине.

Турбореактивный двигатель с осевым компрессором.

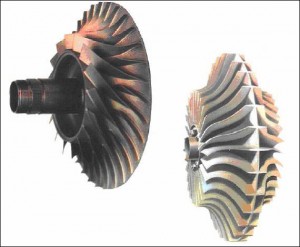

Компрессоры бывают трех видов. Центробежные, осевые и смешанные. Центробежные обычно представляют собой колесо, на поверхности которого выполнены каналы, закручивающиеся от центра к периферии, так называемая крыльчатка.При ее вращении воздух отбрасывется по каналам центробежной силой от центра к периферии, сжимаясь сильно разгоняется и далее попадая в расширяющиеся каналы (диффузор) тормозится и вся его энергия разгона тоже превращается в давление. Это немного похоже на старый аттракцион, который раньше в парках был, когда люди становятся по краю большого горизонтального круга, опираясь спиной на специальные вертикальные спинки, этот круг вращается, наклоняясь в разные стороны и люди не падают, потому что их держит (прижимает) центробежная сила. В компрессоре принцип тот же.

Этот компрессор достаточно прост и надежен, но для создания достаточной степени сжатия нужен большой диаметр крыльчатки, что не могут себе позволить самолеты, особенно небольших размеров. Турбореактивный двигатель просто не влезет в фюзеляж. Поэтому применяется он мало. Но в свое время он был применен на двигателе ВК-1 (РД-45), который устанавливался на знаменитый истребитель МИГ-15, а также на самолеты ИЛ-28 и ТУ-14.

Крылчатка центробежного компрессора на одном валу с турбиной.

Крыльчатки центробежного компрессора.

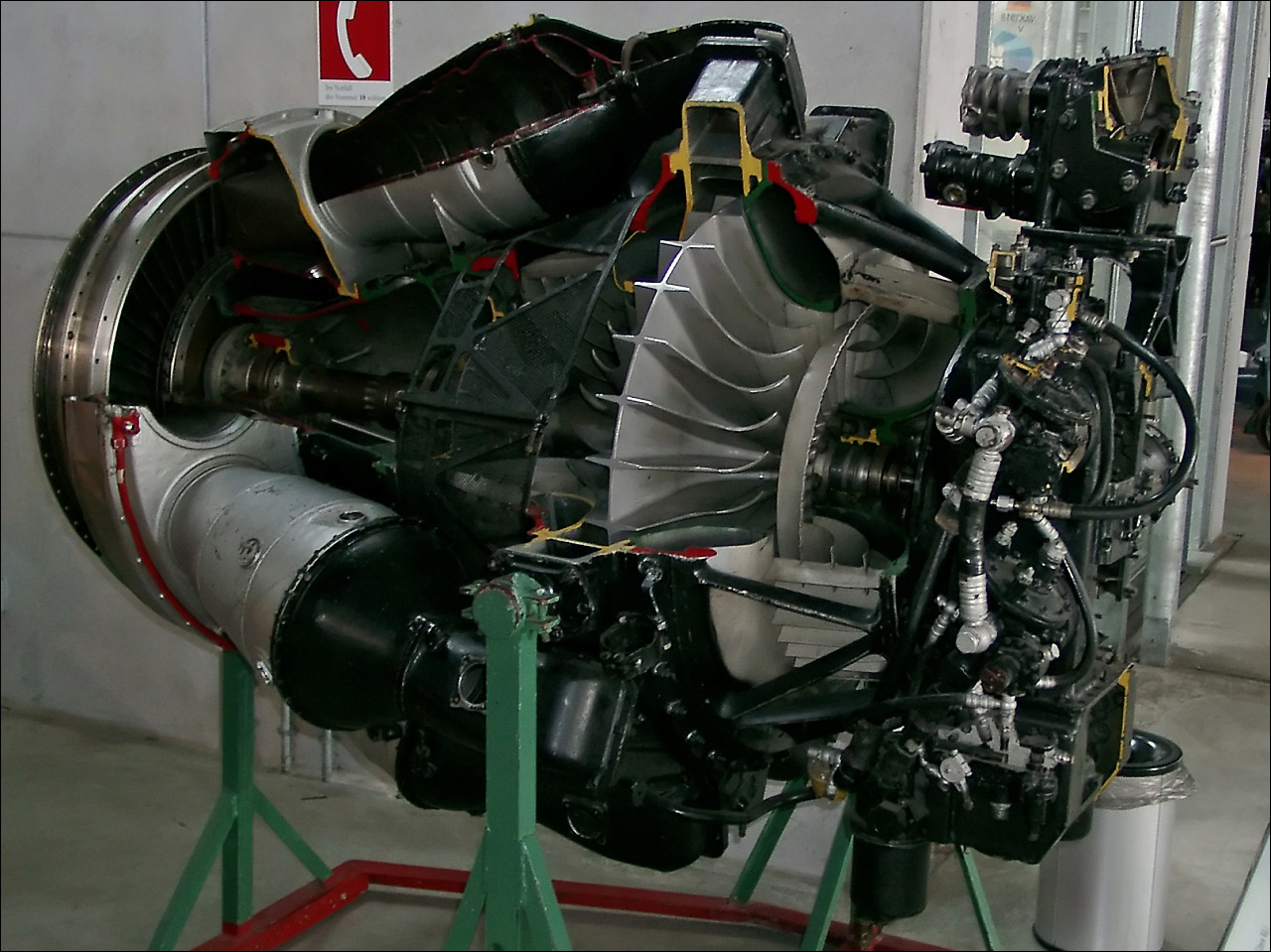

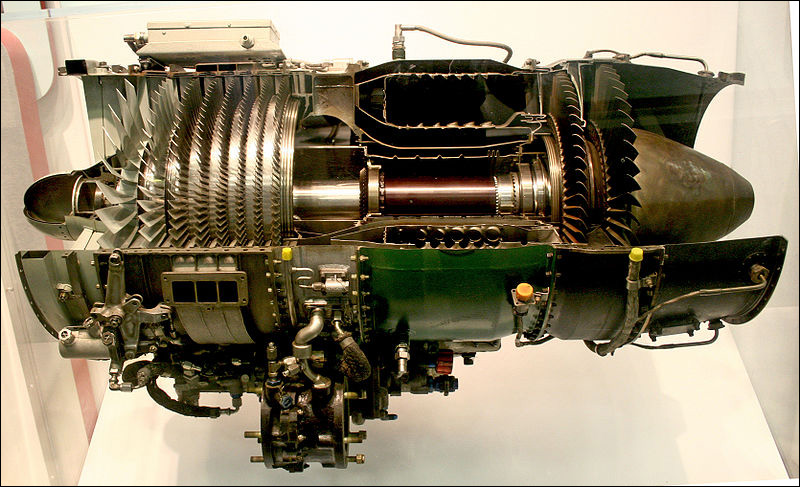

Двигатель ВК-1. В разрезе хорошо видна крыльчатка центробежного компрессора и далее две жаровые трубы камеры сгорания.

В основном сейчас используется осевой компрессор. В нем на одной вращающейся оси (ротор) укреплены металлические диски (их называют рабочее колесо), по венцам которых размещены так называемые «рабочие лопатки». А между венцами вращающихся рабочих лопаток размещены венцы неподвижных лопаток ( они бычно крепятся на наружном корпусе), это так называемый направляющий аппарат (статор). Все эти лопатки имеют определенный профиль и несколько закручены, работа их в определенном смысле похожа на работу все того же крыла или лопасти вертолета, но только в обратном направлении. Теперь уже не воздух действует на лопатку, а лопатка на него. То есть компрессор совершает механическую работу (над воздухом :-)). Или еще более нагляднее :-). Все знают вентиляторы, которые так приятно обдувают в жару. Вот вам пожалуйста, вентилятор и есть рабочее колесо осевого компрессора, только лопастей конечно не три, как в вентиляторе, а побольше.

Примерно так работает осевой компрессор.

Конечно очень упрощенно, но принципиально именно так. Рабочие лопатки «захватывают» наружный воздух, отбрасывают его внутрь двигателя, там лопатки направляющего аппарата определенным образом направляют его на следующий ряд рабочих лопаток и так далее. Ряд рабочих лопаток вместе с рядом следующих за ними лопаток направляющего аппарата образуют ступень. На каждой ступени происходит сжатие на определенную величину. Осевые компрессоры бывают с разным количеством ступеней. Их может быть пять, а может быть и 14. Соответственно и степень сжатия может быть разная, от 3 до 30 единиц и даже больше. Все зависит от типа и назначения двигателя (и самолета соответственно).

Осевой компрессор достаточно эффективен. Но и очень сложен как теоретически, так и конструктивно. И еще у него есть существенный недостаток: его сравнительно легко повредить. Все посторонние предметы с бетонки и птиц вокруг аэродрома он как говорится принимает на себя и не всегда это обходится без последствий.

Камера сгорания . Она опоясывает ротор двигателя после компрессора сплошным кольцом, либо в виде отдельных труб (они называются жаровые трубы). Для организации процесса горения в комплексе с воздушным охлаждением она вся «дырчатая». Отверстий много, они разного диаметра и формы. В жаровые трубы подается через специальные форсунки топливо (авиационный керосин), где и сгорает, попадая в область высоких температур.

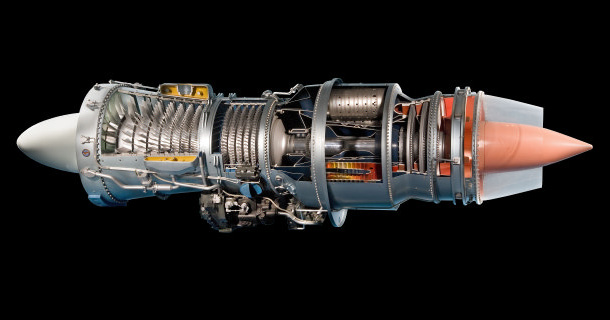

Турбореактивный двигатель (разрез). Хорошо видны 8-ми ступенчатый осевой компрессор, кольцевая камера сгорания, 2-ухступенчатая турбина и выходное устройство.

Далее горячий газ попадает на турбину . Она похожа на компрессор, но работает, так сказать, в противоположном направлении. ЕЕ раскручивает горячий газ по тому же принципу, как воздух детскую игрушку- пропеллер. Неподвижные лопатки в ней находятся не за вращающимися рабочими, а перед ними и называются сопловым аппаратом. Ступеней у турбины немного, обычно от одной до трех-четырех. Больше и не надо, ведь для привода компрессора хватит, а остальная энергия газа потратится в сопле на разгон и получение тяги. Условия работы турбины мягко говоря «ужасные». Это самый нагруженный узел в двигателе. Турбореактивный двигатель имеет очень большую частоту вращения (до 30000 об/мин). Представляете какая центробежная сила действует на лопатки и диски! Да плюс факел из камеры сгорания с температурой от 1100 до 1500 градусов Цельсия. Вобщем ад :-). Иначе не скажешь. Я был свидетелем, когда при взлете самолета Су-24МР оборвалась рабочая лопатка турбины одного из двигателей. История поучительная, обязательно о ней расскажу в дальнейшем. В современных турбинах применяются достаточно сложные системы охлаждения, а сами они (особенно рабочие лопатки) изготавливаются из особых жаропрочных и жаростойких сталей. Эти стали достаточно дороги, да и весь турбореактивный двигатель в плане материалов очень недешев. В 90-е годы, в эпоху всеобщего разрушения на этом нажились многие нечистые на руку люди, в том числе и военные. Об этом тоже как-нибудь позже…

После турбины – реактивное сопло . В нем, собственно, и возникает тяга турбореактивного двигателя. Сопла бывают просто сужающиеся, а бывают сужающе-расширяющиеся. Кроме того бывают неуправляемые (такое сопло на рисунке), а бывают управляемые, когда их диаметр меняется в зависимости от режима работы. Более того сейчас уже есть сопла, которые меняют направление вектора тяги, то есть попросту поворачиваются в разные стороны.

Турбореактивный двигатель – очень сложная система. Летчик управляет им из кабины всего лишь одним рычагом – ручкой управления двигателем (РУД). Но на самом деле этим он лишь задает нужный ему режим. А все остальное берет на себя автоматика двигателя. Это тоже большой и сложный комплекс и еще скажу очень хитроумный. Когда еще будучи курсантом изучал автоматику, всегда удивлялся, как конструкторы и инженеры все это понапридумывали:-), а рабочие-мастера изготовили. Сложно… Но зато интересно 🙂 …

Вот и все пока. Вкратце опять не получилось :-). Но я все же надеюсь, что вам было интересно. До следующей встречи.

P.S. А вот вам напоследок атракцион, о котором я выше писал. Я на нем в детстве-то не катался, а сейчас их просто нет у нас. Так что знаю только в теории :-).

Вот такой он был, может и сейчас где-то работает.

Двухконтурный турбореактивный двигатель

Двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) – это «усовершенствованный» турбореактивный двигатель, конструкция которого дает возможность уменьшить расход топлива, что является главным недостатком ТРД, за счет улучшенной работы компрессора и соответственно увеличения объема прохождения воздушных масс через ТРДД.

Впервые конструкцию и принцип работы ТРДД разработал авиаконструктор А.М. Люлька еще в 1939 году, но тогда на его разработку не обратили особого внимания. Только в 50-хх годах, когда турбореактивные двигатели стали массово использоваться в авиации, а их «прожорливость» стала настоящей проблемой, его труд был замечен и оценен по достоинству. С тех пор ТРДД постоянно усовершенствуется и успешно используется во всех сферах авиации.

По сути, двухконтурный турбореактивный двигатель – это тот же ТРД, корпус которого «обволакивает» еще один, внешний, корпус. Зазор между этими корпусами формирует второй контур, ну а первый – это внутренняя полость ТРД. Конечно, масса и габариты при этом увеличиваются, но положительный результат от использования такой конструкции оправдывает все сложности и дополнительные затраты.

Устройство

Первый контур вмещает в себя компрессоры высокого и низкого давления, камеру сгорания, турбины высокого и низкого давления и сопло. Второй контур состоит из направляющего аппарата и сопла. Такая конструкция является базовой, но возможны и некоторые отклонения, например, потоки внутреннего и внешнего контура могут смешиваться и выходить через общее сопло, или же двигатель может оснащаться форсажной камерой.

Теперь коротко о каждом составляющем элементе ТРДД. Компрессор высокого давления (КВД) – это вал, на котором закреплены подвижные и неподвижные лопатки, формирующие ступень. Подвижные лопатки при вращении захватывают поток воздуха, сжимают его и направляют внутрь корпуса. Воздух попадает на неподвижные лопатки, тормозится и дополнительно сжимается, что повышает его давление и придает ему осевой вектор движения. Таких ступеней в компрессоре несколько, а от их количества напрямую зависит степень сжатия двигателя. Такая же конструкция и у компрессора низкого давления (КНД), который расположен перед КВД. Отличие между ними заключается только в размерах: у КНД лопатки имеют больший диаметр, перекрывающий собой сечение и первого и второго контура, и меньшее количество ступеней ( от 1 до 5).

В камере сгорания сжатый и нагретый воздух перемешивается с топливом, которое впрыскивается форсунками, а полученный топливный заряд воспламеняется и сгорает, образуя газы с большим количеством энергии. Камера сгорания может быть одна, кольцевая, или же выполняться из нескольких труб.

Турбина по своей конструкции напоминает осевой компрессор: те же неподвижные и подвижные лопатки на валу, только их последовательность изменена. Сначала расширенные газы попадают на неподвижные лопатки, выравнивающие их движение, а потом на подвижные, которые вращают вал турбины. В ТРДД турбин две: одна приводит в движение компрессор высокого давления, а вторая – компрессор низкого давления. Работают они независимо и между собой механически не связаны. Вал привода КНД обычно расположен внутри вала привода КВД.

Сопло – это сужающаяся труба, через которую выходят наружу отработанные газы в виде реактивного потока. Обычно каждый контур имеет свое сопло, но бывает и так, что реактивные потоки на выходе попадают в общую камеру смешения.

Внешний, или второй, контур – это полая кольцевая конструкция с направляющим аппаратом, через которую проходит воздух, предварительно сжатый компрессором низкого давления, минуя камеру сгорания и турбины. Этот поток воздуха, попадая на неподвижные лопасти направляющего аппарата, выравнивается и движется к соплу, создавая дополнительную тягу за счет одного только сжатия КНД без сжигания топлива.

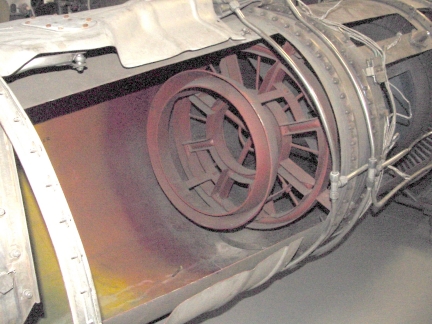

Форсажная камера – это труба, размещенная между турбиной низкого давления и соплом. Внутри у нее установлены завихрители и топливные форсунки с воспламенителями. Форсажная камера дает возможность создания дополнительной тяги за счет сжигания топлива не в камере сгорания, а на выходе турбины. Отработанные газы после прохождения ТНД и ТВД имеют высокую температуру и давления, а также значительное количество несгоревшего кислорода, поступившего из второго контура. Через форсунки, установленные в камере, подается топливо, которое смешивается с газами, и воспламеняется. В результате тяга на выходе возрастает порой в два раза, правда, и расход топлива при этом тоже растет. ТРДД, оснащенные форсажной камерой, легко узнать по пламени, которое вырывается из их сопла во время полета или при запуске.

форсажная камера в разрезе, на рисунке видны завихрители.

Самым важным параметром ТРДД является степень двухконтурности (к) – отношение количества воздуха, прошедшего через второй контур, к количеству воздуха, прошедшего через первый. Чем выше этот показатель, тем более экономичным будет двигатель. В зависимости от степени двухконтурности можно выделить основные виды двухконтурных турбореактивных двигателей. Если его значение к 2, то такие двигатели называются турбовентиляторными (ТВРД). Есть также турбовинтовентиляторные моторы, у которых значение достигает и 50-ти, и даже больше.

В зависимости от типа отведения отработанных газов различают ТРДД без смешения потоков и с ним. В первом случае каждый контур имеет свое сопло, во втором газы на выходе попадают в общую камеру смешения и только потом выходят наружу, образуя реактивную тягу. Двигатели со смешением потоков, которые устанавливаются на сверхзвуковые самолеты, могут снабжаться форсажной камерой, которая позволяет увеличивать мощность тяги даже на сверхзвуковых скоростях, когда тяга второго контура практически не играет роли.

Принцип работы

Принцип работы ТВРД заключается в следующем. Поток воздуха захватывается вентилятором и, частично сжимаясь, направляется по двум направлениям: в первый контур к компрессору и во второй на неподвижные лопатки. Вентилятор при этом играет роль не винта, создающего тягу, а компрессора низкого давления, увеличивающего количество воздуха, проходящего через двигатель. В первом контуре поток сжимается и нагревается при проходе через компрессор высокого давления и попадает в камеру сгорания. Здесь он смешивается с впрыснутым топливом и воспламеняется, в результате чего образуются газы с большим запасом энергии. Поток расширяющихся горячих газов направляется на турбину высокого давления и вращает ее лопатки. Эта турбина вращает компрессор высокого давления, который закреплен с ней на одном валу. Далее газы вращают турбину низкого давления, приводящую в движение вентилятор, после чего попадают в сопло и вырываются наружу, создавая реактивную тягу.

В это же время во втором контуре поток воздуха, захваченный и сжатый вентилятором, попадает на неподвижные лопатки, выпрямляющие направление его движения так, чтобы он перемещался в осевом направлении. При этом воздух дополнительно сжимается во втором контуре и выходит наружу, создавая дополнительную тягу. Так же на тягу влияет сжигание кислорода воздуха второго контура в форсажной камере.

Применение

Сфера применения двухконтурных турбореактивных двигателей очень широкая. Они смогли охватить практически всю авиацию, потеснив собой ТРД и ТВД. Главный недостаток реактивных моторов – их неэкономичность – удалось частично победить, так что сейчас большинство гражданских и практически все военные самолеты оснащены ТРДД. Для военной авиации, где важны компактность, мощность и легкость моторов, используются ТРДД с малой степенью двухконтурности (к 2, что позволяет сэкономить немало топлива на дозвуковых скоростях и снизить стоимость перелетов.

Двухконтурные турбореактивные двигатели с малой степенью двухконтурности на военном самолете.

СУ-35 с установленными на нем 2мя двигателями АЛ-41Ф1С

Преимущества и недостатки

Двухконтурные турбореактивные двигатели имеют огромное преимущество в сравнении с ТРД в виде значительного сокращения расхода топлива без потерь мощности. Но при этом их конструкция более сложная, а вес намного больше. Понятно, что чем больше значение степени двухконтурности, тем экономичнее мотор, но это значение можно увеличить только одним способом – за счет увеличения диаметра второго контура, что даст возможность пропустить через него больше воздуха. Это и есть основным недостатком ТРДД. Достаточно посмотреть на некоторые ТВРД, устанавливаемые на крупные гражданские самолеты, чтобы понять, как они утяжеляют общую конструкцию. Диаметр их второго контура может достигать нескольких метров, а в целях экономии материалов и снижения их массы он выполняются более коротким, чем первый контур. Еще один минус крупных конструкций – высокое лобовое сопротивление во время полета, что в некоторой степени снижает скорость полета. Использование ТРДД в целях экономии топлива оправдано на дозвуковых скоростях, при преодолении звукового барьера реактивная тяга второго контура становится малоэффективной.

Различные конструкции и использование дополнительных конструктивных элементов в каждом отдельном случае позволяет получить нужный вариант ТРДД. Если важна экономия, устанавливаются турбовентиляторные двигатели с большим диаметром и высокой степенью двухконтурности. Если нужен компактный и мощный мотор, используются обычные ТРДД с форсажной камерой или без нее. Главное здесь найти компромисс и понять, какие приоритеты должны быть у конкретной модели. Военные истребители и бомбардировщики не могут оснащаться двигателями с трехметровым диаметром, да им это и не нужно, ведь в их случае приоритетны не столько экономия, сколько скорость и маневренность. Здесь же чаще используются и ТРДД с форсажными камерами (ТРДДФ) для увеличения тяги на сверхзвуковых скоростях или при запуске. А для гражданской авиации, где сами самолеты имеют большие размеры, вполне приемлемы крупные и тяжелые моторы с высокой степенью двухконтурности.