Устройство газораспределительного механизма автомобиля камаз

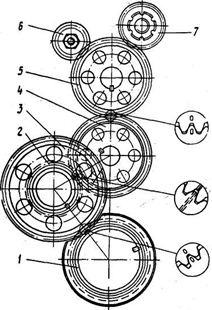

Рис. 2. 10. Диаграмма фаз газораспределения:

I — ьерхняя мертвая точка (ВМТ); II — нижняя ысртьая точка (НМТ); 1 — впуск; 2 — выпуск

Механизм газораспределения верхнеклапанный.

Верхнее расположение клапанов по сравнению с нижним обеспечивает:

– лучшее наполнение цилиндров, так как поток воздуха меньше меняет свое направление; более удобную регулировку зазоров клапанов;

– наиболее выгодную по форме камеру сгорания, что повышает скорость сгорания горючей смеси;

– более легкую возможность уменьшения камеры сгорания и, тем самым, увеличения степени сжатия при необходимости форсирования двигателя.

Однако механизм газораспределения с верхним расположением клапанов более сложен по сравнению с механизмом с нижним расположением клапанов.

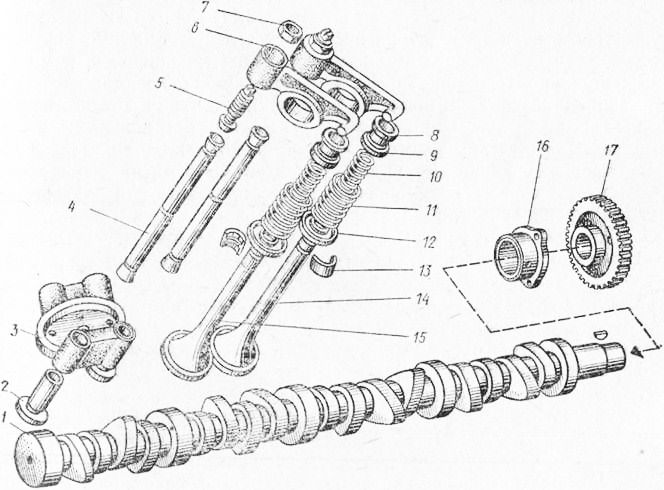

Рис. 2. 11. Механизм газораспределения:

1 — распределительный вал; 2 — толкатель клапана; 3 — направляющая толкателя; 4 — штанга толкателя; 5 — регулировочный винт; 6 — коромысло; 7—контргайка; 8 — коническая втулка; о – упорная тарелка пружины; 10 — внутренняя пружина; 11 — наружная пружина; 12 — шайба пружины; 13 — сухарь клапана; 14 — впускной клапан; 15 — выпускной клапан; 16 — корпус подшипника; 17— шестерня распределительного вала

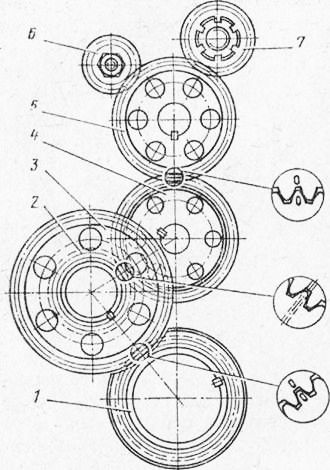

Рис. 2.12. Установка шестерен привода агрегатоо:

1 — ведущая шестерня коленчатого вала; 2, 3 — промежуточные шестерни; 4 — шестерня распределительного вала; 5 — шестерня привода топливного насоса; 6 — шестерня привода насоса гидроусилителя руля; 7 — шестерня привода компрессора

Механизм газораспределения (рис. 2.11) состоит из распределительного вала с шестерней, толкателей, штанг, коромысел, осей коромысел со стойками, впускных клапанов, выпускных клапанов и пружин, с деталями крепления.

Привод распределительного вала, осуществляется от коленчатого вала через шестерни привода агрегатов. Установка шестерен привода распределительного вала и агрегатов показана на рис. 2.12. На торце каждой шестерни выбиты метки «О» и риски, совпадение которых должно быть обеспечено при сборке двигателя для обеспечения правильности фаз газораспределения.

При вращении распределительного вала его кулачки в определенной последовательности набегают на толкатели и поднимают их вместе со штангами 4, сообщая качательное движение коромыслам. Последние, нажимая на стержни клапанов, преодолевают сопротивление пружин, и открывают отверстия впускного или выпускного каналов в головке цилиндров. Закрытие клапанов происходит под действием разжимающихся пружин.

Распределительный вал стальной, рабочая поверхность кулачков и опорных шеек цементирована и закалена токами высокой частоты. Профиль кулачков неодинаковый для впускных и выпускных клапанов. Распределительный вал установлен в развале блока цилиндров на пяти подшипниках скольжения, представляющих собой стальные втулки, залитые антифрикционным сплавом. На задний конец распределительного вала насажена прямозубая шестерня. От осевого перемещения распределительный вал фиксируется подшипником задней опоры, установленным в корпусе, в торцы которого упираются с одной стороны ступица шестерни, с другой — упорный бурт задней опорной шейки вала. Корпус подшипника крепится к блоку цилиндров тремя болтами.

Толкатели клапанов стальные, пустотелые, тарельчатого типа, с цилиндрической направляющей частью. Для повышения работоспособности пары кулачок—толкатель торец тарелки толкателя наплавлен отбеленным чугуном и имеет сферическую форму. Торец толкателя, контактирующийся со штангой, заканчивается сферическим гнездом для упора нижнего конца штанги. Для слива масла с направляющей части толкателя имеются два отверстия. Толкатели клапанов устанавливаются в направляющих, изготовленных из серого чугуна.

При работе двигателя толкатели все время вращаются вокруг своих осей, что необходимо для их равномерного износа. Вращение толкателей достигается за счет выпуклых поверхностей их нижних головок и скошенных поверхностей кулачков распределительного вала.

Штанги толкателей стальные, пустотелые, с запрессованными наконечниками. Нижний наконечник имеет выпуклую сферическую поверхность, верхний наконечник выполнен в виде сферической чашечки для упора регулировочного винта коромысла. Для прохода смазки через полость штанги в наконечниках выполнены отверстия.

Коромысла клапанов — стальные кованые двухплечие рычаги с запрессованными бронзовыми втулками. Носик коромысла длинного плеча закален до высокой твердости. В короткое плечо коромысла ввернут регулировочный винт с контргайкой для регулировки зазора между коромыслом и торцом стержня клапана. Коромысла впускного и выпускного клапанов установлены консольно на осях, выполненных заодно со стойками коромысел. Стойки фиксируются штифтами и крепятся на головке шпильками. К каждому коромыслу через отверстие в стойке подводится смазка.

Клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Каждый цилиндр имеет один впускной и один выпускной клапаны. Стержни клапанов перемещаются в металлокерамиче-ских направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндра. Для улучшения приработки стержни клапанов перед сборкой покрывают графитом. Смазываютая стержни маслом, которое вытекает из сопряжений коромысел с осями и разбрызгивается клапанными пружинами.

Для лучшего наполнения цилиндров свежим воздухом диаметр тарелки впускного клапана больше, чем диаметр тарелки выпускного.

Каждый клапан имеет две цилиндрические пружины с равномерным шагом и с противоположной навивкой, что обеспечивает высокую резонансную характеристику клапанному механизму. Нижними торцами пружины опираются на головку через стальную шайбу, верхними — в упорную тарелку. Последняя упирается в коническую втулку, которая соединена со стержнем клапана двумя конусными сухарями. Разъемное соединение втулка — тарелка имеет небольшое трение при относительном перемещении благодаря разности углов наклона образующих соприкасающихся конических поверхностей, что дает возможность пружинам при их сжатии проворачивать клапаны относительно седел (так как пружины при сжатии несколько скручиваются). Этим самым достигается равномерный износ рабочих поверхностей и нагрев клапанов при работе, что значительно повышает продолжительность их работы.

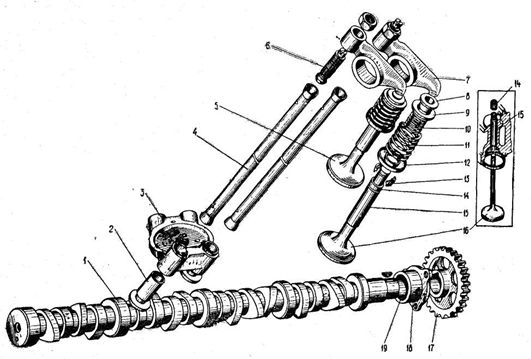

Механизм газораспределения двигателя КамАЗ-740

Механизм газораспределения этого двигателя состоит из распределительного вала 1 (рис. 14) с шестерней 17, толкателей 2 с направляющими 3, штанг 4, коромысел 6 с регулировочными винтами 5 и контргайками 7, впускных 14 и выпускных 15 клапанов с пружинами 10,11 и деталями их крепления, привода распределительного вала.

Рис.14. Механизм газораспределительный

1 — вал распределительный; 2 — толкатель; 3 — направляющая толкателя; 4 — штанга толкателя; 5 — клапан выпускной; 6 — винт регулировочный; 7 — коромысло; 8- втулка; 9-тарелка пружины; 10 и 11- внутренняя и наружная пружины; 12 — шайба; 13-сухарь; 14-уплотнительная манжета впускного клапана; 15 — направляющая втулка клапана; 16-клапан впускной; 17-шестерня распределительного вала; 18-корпус подшипника; 19-втулка подшипника.

Распределительный вал изготовлен из стали. Он имеет пять опорных шеек и шестнадцать кулачков, преобразующих вращательное движение вала в поступательное движение толкателей, штанги клапанов. Количество кулачков и их расположение соответствует числу клапанов и последовательности их открытия. Рабочие поверхности опорных шеек и кулачков цементированы и закалены токами высокой частоты. Профили у кулачков для впускных и выпускных неодинаковые, поверхности вершин кулачков скошены. Распределительный вал установлен в развале блока цилиндров на пяти подшипниках скольжения, представляющих собой стальные втулки, залитые антифрикционным сплавом. Задний подшипник установлен в опоре , которая крепится к блоку тремя болтами. На заднем конце вала при помощи шпонки закреплена прямозубая шестерня. От осевых смещений вал удерживается опорой, в которую с одной стороны упирается ступица шестерни , а с другой стороны — упорный бурт задней опорной шейки.

Толкатели передают усилие от кулачков распределительного вала к штангам. Цилиндрическая направляющая часть толкателя пустотелая, в ней имеются два отверстия для слива масла из внутренней полости. Этим маслом смазывается боковая поверхность толкателей и кулачки распределительного вала. Внутренняя поверхность толкателя заканчивается сферическим гнездом, куда упирается нижний конец штанги. Торцевая поверхность толкателя, сопряженная с кулачком, для повышения износостойкости наплавляется отбеленным чугуном и имеет тарельчатую форму.

Толкатели устанавливаются в чугунных направляющих, прикрепленных к блоку цилиндров. При работе двигателя толкатели постоянно вращаются вокруг своих осей, что обеспечивает их равномерный износ. Вращение толкателей достигается за счет сферической поверхности их тарелок и скошенных поверхностей кулачков распределительного вала. Штанги передают усилие от толкателей на коромысла, они изготовлены из стали, пустотелые, со вставными наконечниками. Нижний наконечник имеет выпуклую сферическую поверхность, верхний наконечник выполнен в виде сферической чашки. Для прохода смазки через штанги в наконечниках имеются отверстия.

Коромысла передают усилия от штанг клапанам, изготовлены из стали. Каждое коромысло представляет собой двухплечий рычаг, в отверстие которого запрессована бронзовая втулка. Носик длинного плеча коромысла закален до высокой твердости. В короткое плечо коромысла ввернут регулировочный винт с контргайкой для регулировки зазора между коромыслом и торцом стержня клапана.

Коромысла впускного и выпускного клапанов установлены па общей стойке, закрепленной на головке цилиндров двумя шпильками. Осевое перемещение коромысел ограничивается пластинчатым фиксатором, установленным под стойку. В стойке имеется отверстие для подвода масла к коромыслам.

Клапаны предназначены для открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Каждый цилиндр имеет один впускной и один выпускной клапаны. Оба клапана изготавливаются из жаропрочной стали. Клапан состоит из головки и стержня; головка имеет рабочую фаску, а стержень кольцевую проточку. Диаметр головки впускного клапана больше, чем у выпускного клапана, это улучшает наполнение цилиндра воздухом. Рабочая фаска головки выпускного клапана, работающего в условиях высоких температур, упрочнена износостойким и коррозионно-стойким сплавом стелитом.

Клапана перемещаются в металлопоперечных втулках, запрессованных в головку блока. Для лучшей приработки стержни клапанов перед сборкой покрываются графитом. На втулке впускного клапана устанавливается уплотнительная манжета для ограничения поступления масла в зазор между стержнем клапана и втулкой. К этим деталям посыпает масло, вытекающее из сопряжения коромысла с осью.

Клапанные пружины обеспечивают плотное закрытие клапанов, изготовлены из специальной пружинной стали. На каждый клапан устанавливается две цилиндрические пружины с противоположной навивкой. Одним торцом пружины опираются на головку через стальную шайбу и вторым — в упорную тарелку, которая упирается в коническую втулку, удерживаемую на клапане двумя конусными сухарями, Втулка имеет небольшую торцовую опорную поверхность, поэтому трение между втулкой и тарелкой незначительное. Вследствие этого клапан под воздействием вибраций имеет возможность проворачиваться относительно седла, чем повышается срок его службы.

Рис.15. Установка шестерен привода агрегатов: 1-шестерня ведущая;2,3-шестерни промежуточные;4-шестерня распределительного вала; 5-шестерня привода топливного насоса; 6-шестерня привода насоса усилительного механизма; 7-шестерня привода компрессора

Привод распределительного вала осуществляется от ведущей шестерни 1 (рис, 15), установленной на хвостовике коленчатого вала через блок промежуточных шестерен 2 и 3. Все шестерни стальные, штампованные с термообработанными прямыми зубьями. Блок шестерен вращается на сдвоенном коническом роликоподшипнике, установленном на оси, закрепленной на заднем торце блока цилиндров. От шестерни распределительного вала через шестерню 5 получает привод топливный насос высокого давления, а от шестерни 5 через шестерни 6 и 7 соответственно насос гидроусилителя рулевого привода и компрессор.

Для согласованной работы кривошипно-шатунного газораспределительного механизмов и топливного насоса шестерни устанавливаются по меткам «О» и рискам, нанесенным на их торцах. Работа механизма газораспределения заключается в следующем. Вращение коленчатого вала двигателя через блок промежуточных шестерен передается на распределительный вал, кулачки которого набегают на толкатели и заставляют их перемещаться. Усилия от толкателей через штанги и коромысла передаются клапанам, заставляя их открываться. При сбегании кулачков с толкателей клапаны закрываются под действием своих пружин.

Фазами газораспределения называются продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов, выраженных в углах поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Для лучшего наполнения цилиндров воздухом (или горючей смесью) впускные клапаны открываются до подхода поршня к ВМТ в такте впуска, т.е. с опережением, а закрываются с запозданием после прохождения поршнем НМТ в такте сжатия. Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов выпускные также открываются до подхода поршня к НМТ в такте расширения, а закрываются после прохождения поршня ВМТ в такте впуска.

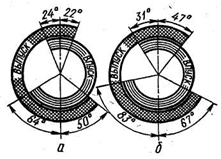

Рис.16. Диаграммы фаз газораспределения: а-фазы газораспределения двигателя ЗМЗ-66; б-фазы газораспределения двигателей ЗИЛ-131, ЗИЛ-130

Фазы газораспределения изображаются в виде круговых диаграмм у (рис. 16). Из диаграммы видно, что при работе двигателя возникают положения, при которых одновременно открыты впускные и выпускные клапаны; такое состояние называется перекрытием клапанов. Для рассматриваемого двигателя оно составляет 20° при положений поршня у ВМТ и 112 при положении поршня у НМТ.

Тепловой зазор между торцом клапана и коромыслом необходим для полного открытия и плотного закрытия клапана в горячем состоянии.

Величина этого зазора должна составлять на холодном двигателе для впускного клапана 0,25 . 0,30 мм, для выпускного 0,36 . 0,40мм.

При увеличенном зазоре клапан полностью не открывается, что ухудшает наполнение цилиндров свежим зарядом и затрудняет удаление отработавших газов. При недостаточном зазоре клапаны, нагреваясь, могут неплотно закрываться, что вызывает утечку газов и перегрев клапанов с возможностью прогара их фасок. Во всех случаях снижается мощность двигателя и возрастает расход топлива.

Регулировка теплового зазора производится с помощью регулировочного винта 5 (см.рис.14) с контргайкой 7.