Устройство электрических машин электровоза

Электрическое оборудование электровозов

К электрическому оборудованию электровозов постоянного тока относятся токоприемники (рис. 10.3), тяговые электродвигатели, вспомогательные машины, аппараты управления, предназначенные для пуска тяговых двигателей, изменения скорости и направления движения электровоза, электрического торможения, защиты оборудования от перегрузок, перенапряжений и токов короткого замыкания.

Все аппараты силовых цепей электровоза, как и тяговые двигатели, находятся под высоким напряжением. В связи с этим для управления ими используется система дистанционного или косвенного управления через цепи низкого напряжения. В качестве источника тока низкого напряжения (50В) используются генераторы тока управления или полупроводниковые преобразователи, питающие цепи управления, наружного и внутреннего освещения и аккумуляторную батарею при зарядке, являющуюся источником резервного питания низковольтных цепей.

Рис. 10.3. Общий вид токоприемника восьмиосного электровоза постоянного тока: 1 — полозы; 2 — пневматический цилиндр; 3 — изолятор; 4 — основание; 5 — поднимающаяся пружина; 6 — опускающая пружина

Мотор-вентиляторы служат для воздушного охлаждения пусковых резисторов и тяговых электродвигателей. Мотор-компрессоры обеспечивают сжатым воздухом систему автоматических и пневматических устройств электровоза. Мотор-генератор применяют на тепловозах с рекуперативным торможением для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей при работе их в рекуперативном режиме.

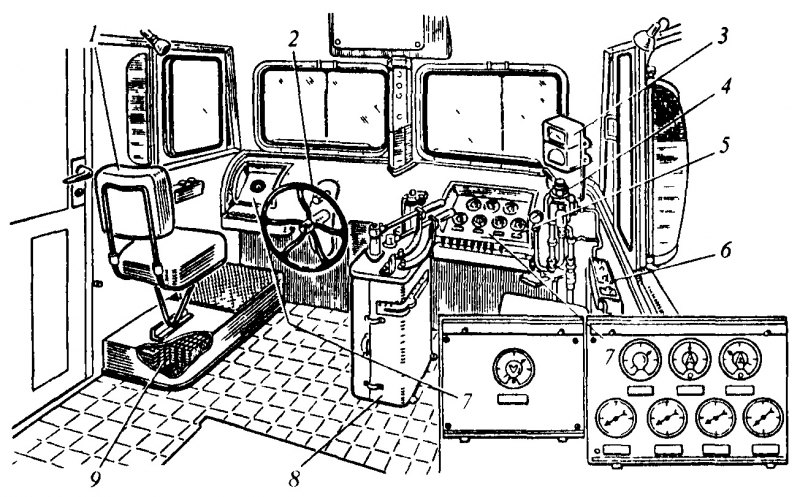

В кабине машиниста (рис. 10.4, 10.5) на пульте расположены аппараты управления. Основным аппаратом в цепи управления является контроллер машиниста, предназначенный для дистанционного пуска и управления работой тяговых двигателей. Главная рукоятка контроллера служит для переключения тяговых электродвигателей с одной схемы соединения на другую. С помощью реверсивной рукоятки изменяется направление движения электропоезда (ток в обмотках возбуждения тяговых электродвигателей изменяет направление).

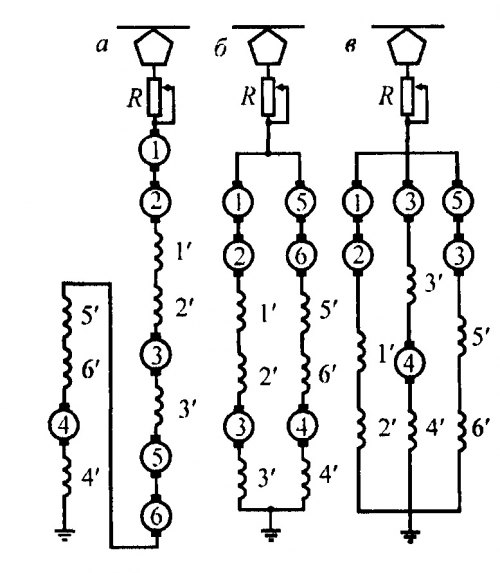

Скорость движения электровоза зависит от схемы соединения тяговых двигателей. При последовательном соединении двигателей шестиосного электровоза (рис. 10.6) напряжение контактной сети 3000 В будет поровну разделено между всеми двигателями и составит 500 В. При последовательно-параллельном соединении двигатели соединяются в две параллельные цепи по три двигателя в каждой. В этом случае к каждому двигателю будет подводиться напряжение 1000 В. При параллельном соединении в трех параллельных цепях включено по два двигателя, и, следовательно, каждый двигатель будет иметь напряжение 1500 В.

Поскольку частота вращения тягового двигателя зависит от напряжения, то наименьшая скорость электровоза будет при последовательном, а наибольшая — при параллельном соединении двигателей.

На электровозах переменного тока электрическое оборудование отличается от электровозов постоянного тока. На них установлены тяговые трансформаторы, которые понижают напряжение до номинального. Затем ток преобразуется в постоянный в кремниевых выпрямителях и поступает на тяговые двигатели постоянного тока.

Характерной особенностью электровозов переменного тока является то, что их тяговые двигатели работают на постоянном токе и имеют постоянное параллельное соединение. Это значительно повышает коэффициент сцепления электровоза.

Рис. 10.4. Кабина машиниста электровоза постоянного тока: 1 — сиденье помощника машиниста; 2— штурвал ручного тормоза; 3— скоростемер; 4— кран машиниста; 5 — панель измерительных приборов; 6—панель включения сигналов и песочницы; 7— панель помощника машиниста; 8— контроллер машиниста; 9— электрические печи

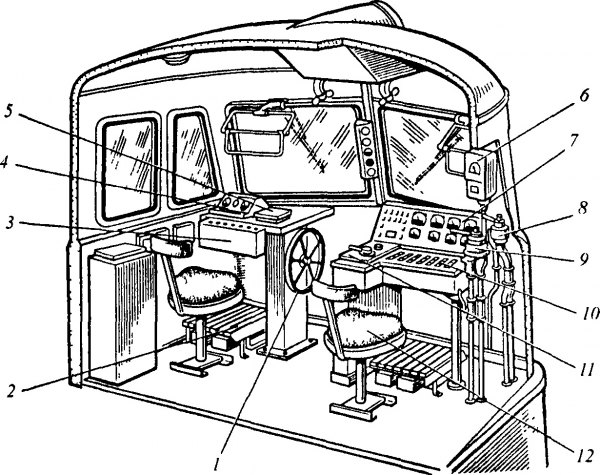

Рис. 10.5. Кабина машиниста электровоза переменного тока: 1 — ручной тормоз; 2 — электрические печи; 3-— кнопочный выключатель; 4— панель с приборами; 5 — электрическая плитка; 6 — скоростемер; 7 — панель с приборами и сигнальными лампами; 8 — кран вспомогательного тормоза; 9 — кран машиниста; 10 — кнопочные выключатели; 11 — контроллер машиниста; 12 — сиденье машиниста

Рис. 10.6. Схемы последовательного (а), последовательно-параллельного (б) и параллельного (в) соединения тяговых двигателей; 1—6— электродвигатели; 1″—6″ — обмотки возбуждения; R — резисторы

Электровозом называют локомотив, приводимый в движение электрическими двигателями, которые получают электрическую энергию через токоприемник от контактной сети . В контактную сеть электроэнергия поступает от тяговой подстанции. В зависимости от рода используемого тока различают электровозы постоянного тока и электровозы переменного тока. Есть также электровозы двойного питания постоянным и переменным током. В редких случаях электровоз получает электроэнергию от аккумуляторов (так называемые контактно-аккумуляторные электровозы), установленных на нем же. Электровозы имеют сложное механическое, электрическое и пневматическое оборудование..

К механической части электровоза относятся кузов и тележки. Тележка включает в себя раму, колесные пары с буксами, подвески тяговых двигателей, тяговые передачи, рессорное подвешивание, рычажно-тормозные передачи. Кузов электровоза специальными опорами (рис. 1), а иногда и рессорами опирается на тележки. Отечественные электровозы имеют две, четыре или шесть тележек. При двух тележках в каждой из них устанавливают три колесные пары (шестиосные электровозы) , при четырех и шести тележках — две колесные пары (соответственно восьмиосные и двенадцатиосные электровозы). Рессорами и буксами с подшипниками рамы тележек связаны с колесными парами. Благодаря рессорам уменьшается воздействие электровозов на путь, меньше изнашивается оборудование электровоза, так как снижается сила ударов, воспринимаемых им при прохождении стыков и неровностей пути.

Колесные пары электровозов приводятся во вращение двигателями, называемыми тяговыми. Валы двигателей соединяют с осями колесных пар зубчатыми передачами — редукторами. Колесные пары, приводимые во вращение тяговыми двигателями, называют движущими.

Широкое применение получил индивидуальный тяговый привод, при котором каждая колесная пара приводится во вращение своим тяговым двигателем.

Один тяговый двигатель с помощью специального редуктора может приводить во вращение, например, две колесные пары — это так называемый групповой привод, или монопривод. В Советском Союзе был построен опытный электровоз с моноприводом. Однако его характеристики (как технические, так и экономические) оказались хуже, чем у электровозов с индивидуальным приводом. Поэтому производство таких электровозов было признано нецелесообразным.

Электрическая часть электровозов, кроме тяговых двигателей, содержит множество различных аппаратов, предназначенных для пуска тяговых двигателей, изменения скорости и направления движения локомотива, электрического торможения, защиты оборудования от перегрузок, перенапряжений и токов короткого замыкания. Конструкция этих аппаратов зависит от рода используемого тока, но, как и тяговые двигатели, они находятся под высоким напряжением. Управляют ими обычно дистанционно (на расстоянии) — из кабины машиниста. Это система косвенного управления. Она применена на всех отечественных магистральных электровозах.

В качестве источника тока низкого напряжения при системе косвенного управления используют генераторы управления или полупроводниковые преобразователи. От них, кроме низковольтных аппаратов (т. е. аппаратов низкого напряжения), получают энергию приборы освещения и заряжается аккумуляторная батарея.

Для управления многими аппаратами используется сжатый воздух. Его получают с помощью компрессоров. Чтобы привести в действие пневматические (воздушные) тормоза локомотива и состава, т. е. чтобы управлять ими, также используют воздух, сжимаемый компрессорами.

Тяговые двигатели, часть электрических машин и аппаратов, выделяющих при работе значительное количество тепла, охлаждают потоками воздуха, создаваемыми вентиляторами. Мощные трансформаторы на электровозах переменного тока охлаждают маслом, циркуляция которого обеспечивается центробежными насосами.

Вентиляторы, компрессоры и насосы (вспомогательные механизмы) приводятся в действие отдельными электрическими двигателями (моторами). Агрегат, состоящий из вспомогательного механизма и мотора, представляет собой вспомогательную машину и его принято называть соответственно мотор-вентилятором, мотор-компрессором, мотор-насосом. К вспомогательным машинам относятся и генераторы тока управления, которые обычно отдельных двигателей не имеют; их устанавливают на одном валу с каким-либо вспомогательным двигателем (например, с двигателем вентилятора).

Известно, что электрические машины обладают свойством обратимости, т. е. могут работать в качестве как двигателей, так и генераторов. На многих электровозах при движении по спуску, а в некоторых случаях и перед остановками тяговые двигатели переключают для работы в качестве генераторов. При этом кинетическая энергия и потенциальная, запасенная в поезде, преобразуются в электрическую и передаются в контактную сеть. Этот процесс называется рекуперацией электрической энергии. Рекуперация используется для электрического торможения поезда. На части электровозов электрическая энергия, вырабатываемая в генераторном режиме, поглощается в резисторах, превращаясь в тепловую. Такой способ электрического торможения называют реостатным. Чтобы осуществить рекуперацию, на электровозах постоянного тока устанавливают специальные мотор-генераторы для возбуждения тяговых двигателей, без которых они не могут устойчиво работать как генераторы.

Электрическое оборудование электровозов, работающее под высоким напряжением, объединено в две электрические высоковольтные цепи — силовую цепь, включающую в себя тяговые двигатели, пусковую и регулирующую аппаратуру, и цепь вспомогательных машин со своей аппаратурой. Низковольтные электрические аппараты, с помощью которых управляют аппаратами силовой и вспомогательных цепей, объединены в цепь управления.

Основным аппаратом цепи управления является контроллер машиниста. Контроллер машиниста и некоторые другие низковольтные электрические аппараты размещены в кабине машиниста.

Пневматическое оборудование электровоза состоит из компрессоров, резервуаров для хранения сжатого воздуха, трубопроводов, пневматических приводов электрических аппаратов.

Все локомотивы, в том числе и электровозы, обязательно имеют автоматические тормоза, приводимые в действие сжатым воздухом, и ручные.

Общее устройство электровоза.

Обозначение электровоза.

Грузовой электровоз ВЛ-80 Р , выпущен на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Заглавные буквы в серии назвали в честь Владимира Ильича Ленина, инициатора электрификации всей страны, номер соответствует определённым типам электровозов. 80 – восьмиосные переменного тока. Электровоз оборудован рекуперативным электрическим тормозом.

Ходовые части электровоза характеризуют осевой формулой. Например, формула электровоза ВЛ-80 Р показывает, 2(20 – 20) – двухсекционный электровоз имеет две двухосные тележки, которые друг с другом не соединены, и тяговые усилия к поезду передаются через раму кузова.

Общее устройство электровоза.

Электровоз состоит из механической части и электрического оборудования.

Механическая часть включает в себя тележки и кузов. Кузов опирается на рамы тележек, они в свою очередь через систему рессорного подвешивания и буксы на колёсные пары. Тележки электровоза оборудованы тормозной рычажной передачей (ТРП) и пневматическими приборами, которые приводят её в действие, а также устройствами для подвешивания тяговых двигателей.

Для улучшения ходовых качеств используются различные амортизирующие устройства.

Электрооборудование состоит из тяговых двигателей (по числу осей), вспомогательных машин, компрессоров для получения сжатого воздуха; вентиляторов для охлаждения оборудования, тяговых трансформаторов, выпрямительно-инверторных преобразователей и различной электрической и электронной аппаратуры.

Тяговые двигатели (ТД) расположены в тележках. Подвешивание ТД опорно-осевое. При опорно-осевом подвешивании тяговый двигатель одной стороной крепится к раме тележки, а другой, через подшипник опирается на ось колёсной пары. Остальное электрооборудование размещается в кузове электровоза и на крыше.

По назначению электрооборудование подразделяется на высоковольтное (токоприёмники, главные выключатели и др.), и низковольтное (контакторы, вентили, реле и др.). Силовая аппаратура находится в кузове электровоза в высоковольтной камере (ВВК), куда доступ при поднятом токоприёмнике запрещён. Двери заперты электропневматическими блокировками. Машинист, находясь в кабине, дистанционно осуществляет управление электровозом. Регулирование скорости машинист осуществляет изменением напряжения на зажимах тяговых двигателей.

Рис. 1. Принципиальная схема электровоза.

Из (рис. 1) мы можем проследить путь тока, который от токоприёмника подводится к понижающему тяговому трансформатору Тр (регулирование на вторичной обмотке) и далее к выпрямительно-инверторному преобразователю В, работающему по мостовой двухполупериодной схеме выпрямления тока. Регулирование напряжения на тяговых двигателях осуществляется при помощи управляемых тиристоров. При выпрямлении тока возникают большие пульсации, для их сглаживания применяют сглаживающие реакторы (СР). Выпрямленный ток подводится к тяговым двигателям.

Дата добавления: 2015-04-25 ; просмотров: 9818 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Устройство электровозов

Электровозы имеют сложное механическое и электрическое оборудование.

К механическому оборудованию электровозов постоянного и переменного тока относятся: кузов, тележки с колесными парами и буксами, зубчатые передачи, рессорное подвешивание, ударно- тяговые и тормозные устройства и пескоподача.

Кузов электровоза предназначен для размещения электрического оборудования, вспомогательных машин и компрессора. По концам кузова односекционного электровоза расположены кабины управления. В двухсекционных электровозах имеется одна кабина в каждой секции.

На электровозах с кузовами несущей конструкции (BЛ10, ВЛ10У; ВЛ80К и др.) тяговое усилие передается на автосцепку через раму кузова, а на электровозах, где кузов не имеет тяговой нагрузки (ВЛ8), — через рамы тележек и хребтовую балку кузова.

Тележки электровозов (литые или сварные) соединяются с рамой кузова с помощью пятника и шкворня.

Отечественные электровозы имеют две, четыре или шесть тележек. При двух тележках в каждой из них устанавливают три колесные пары (шестиосные электровозы), при четырех и шести тележках — две колесные пары (восьми-и двенадцатиосные электровозы).

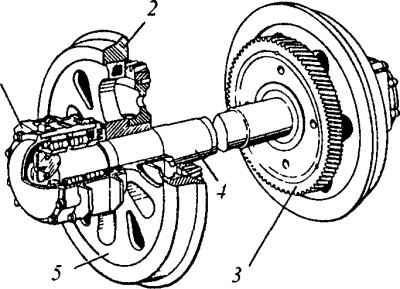

Рамы тележек через рессоры и буксы с подшипниками связаны с колесными парами. На оси колесной пары (рис. 10.2) имеются зубчатые колеса, которыми она соединена с валом тягового двигателя.

Рис. 10.2. Колесная пара: I — корпус буксы; 2 — бандаж; 3 — зубчатое колесо; 4— ось; 5 — колесный центр

К электрическому оборудованию электровозов постоянного тока относятся токоприемники (рис. 10.3), тяговые электродвигатели, вспомогательные машины, аппараты управления, предназначенные для пуска тяговых двигателей, изменения скорости и направления движения электровоза, электрического торможения, защиты оборудования от перегрузок, перенапряжений и токов короткого замыкания.

Все аппараты силовых цепей электровоза, как и тяговые двигатели, находятся под высоким напряжением. В связи с этим для управления ими используется система дистанционного или косвенного управления через цепи низкого напряжения. В качестве источника тока низкого напряжения (50В) используются генераторы тока управления или полупроводниковые преобразователи, питающие цепи управления, наружного и внутреннего освещения и аккумуляторную батарею при зарядке, являющуюся источником резервного питания низковольтных цепей.

Мотор-вентиляторы служат для воздушного охлаждения пусковых резисторов и тяговых электродвигателей. Мотор-компрессоры обеспечивают сжатым воздухом систему автоматических и пневматических устройств электровоза. Мотор-генератор применяют на тепловозах с рекуперативным торможением для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей при работе их в рекуперативном режиме.

В кабине машиниста (рис. 10.4, 10.5) на пульте расположены аппараты управления. Основным аппаратом в цепи управления является контроллер машиниста, предназначенный для дистанционного пуска и управления работой тяговых двигателей. Главная рукоятка контроллера служит для переключения тяговых электродвигателей с одной схемы соединения на другую. С помощью реверсивной рукоятки изменяется направление движения электропоезда (ток в обмотках возбуждения тяговых электродвигателей изменяет направление).

Рис. 10 4. Кабина машиниста электровоза постоянного тока 1 — сиденье помощника машиниста, 2— штурвал ручного тормоза, 3— скоростемер, 4 — кран машиниста; 5— панель измерительных приборов, 6 — панель включения сигналов и песочницы, 7— панель помощника машиниста; 8— контроллер машиниста, 9— электрические печи

Скорость движения электровоза зависит от схемы соединения тяговых двигателей. При последовательном соединении двигателей шестиосного электровоза (рис. 10.6) напряжение контактной сети 3000 В будет поровну разделено между всеми двигателями и составит 500 В. При последовательно-параллельном соединении двигатели соединяются в две параллельные цепи по три двигателя в каждой. В этом случае к каждому двигателю будет подводиться напряжение 1000 В. При параллельном соединении в трех параллельных цепях включено по два двигателя, и, следовательно, каждый двигатель будет иметь напряжение 1500 В.

Поскольку частота вращения тягового двигателя зависит от напряжения, то наименьшая скорость электровоза будет при последовательном, а наибольшая — при параллельном соединении двигателей.

Рис. 10.5 Кабина машиниста электровоза переменного тока. I — ручной тормоз, 2 — электрические печи, 3 — кнопочный выключатель; 4 — панель с приборами, 5 — электрическая плитка; 6 — скоростемер, 7 — панель с приборами и сигнальными лампами, 8 — кран вспомагательного тормоза; 9 — кран машиниста; 10 — кнопочные выключатели, 11 — контроллер машиниста; 12 — сиденье машиниста

На электровозах переменного тока электрическое оборудование отличается от электровозов постоянного тока. На них установлены тяговые трансформаторы, которые понижают напряжение до номинального. Затем ток преобразуется в постоянный в кремниевых выпрямителях и поступает на тяговые двигатели постоянного тока.

Рис. 10.6. Схемы последовательного (а), последовательно-параллельного (б) и параллельного («) соединения тяговых двигателей; 1—6 — электродвигатели; 1’—6″ — обмотки возбуждения; R — резисторы

Характерной особенностью электровозов переменного тока является то, что их тяговые двигатели работают на постоянном токе и имеют постоянное параллельное соединение. Это значительно повышает коэффициент сцепления электровоза.

Вспомогательные машины электровоза имеют привод от асинхронных двигателей трехфазного тока напряжением 380 В. Для питания этих двигателей установлен асинхронный расщепитель фаз. В расщепителе отбираемый от низковольтной обмотки тягового трансформатора однофазный ток «расщепляется» в трехфазный.

На электровозах переменного тока скорость движения регулируется специальным переключателем — главным контроллером. Этот аппарат переключает под нагрузкой ступени вторичной обмотки тягового трансформатора, изменяя напряжение на зажимах тяговых двигателей. Такая система регулирования называется безреостатной.

Расположение основного оборудования в кузове электровозов постоянного и переменного тока показано на (рис. 10.7 и 10.8).