Устройство и принцип действия ДПТ

Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения

Электрические двигатели постоянного тока (ДПТ) отличает от других двигателей наличие специального механического коммутатора – коллектора. Несмотря на то, что из-за этого ДПТ менее надежны и дороже двигателей переменного тока, имеют большие габариты, они находят применение, когда их особые свойства имеют решающее значение. Часто ДПТ обладают преимуществами перед двигателями переменного тока по диапазону и плавности регулирования частоты вращения, по перегрузочной способности и экономичности, по возможности получения характеристик специального вида, и т.д.

В настоящее время ДПТ применяют в электроприводах прокатных станов, различных подъемных механизмов, металлообрабатывающих станков, роботов, на транспорте и т.д. ДПТ небольшой мощности используют в различных автоматических устройствах.

Устройство и принцип действия ДПТ

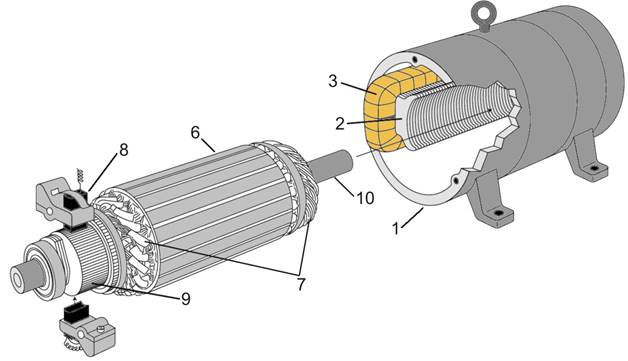

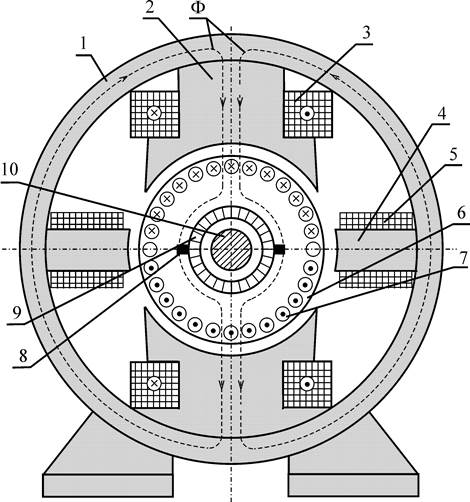

Внешний вид двигателя постоянного тока показан на рис. 1, а его поперечный разрез в упрощенном виде – на рис. 2. Как и любая электрическая машина, он состоит из двух основных частей – статора и ротора. Статор неподвижен, ротор вращается. Статор состоит из массивного стального корпуса 1, к которому прикреплены главные полюсы 2 и дополнительные полюсы 4. Главные полюсы 2 имеют полюсные наконечники, служащие для равномерного распределения магнитной индукции по окружности якоря. На главных полюсах размещают обмотки возбуждения 3, а на дополнительных – обмотки дополнительных полюсов 5.

Рис. 1. Внешний вид двигателя постоянного тока

Рис. 2. Поперечный разрез ДПТ (условное изображение): 1 – корпус; 2 – главные полюсы; 3 – обмотка возбуждения; 4 – дополнительные полюсы; 5 – обмотка дополнительных полюсов; 6 – якорь; 7 – обмотка якоря; 8 – щетки; 9 – коллектор; 10 – вал.

В пазах, расположенных на поверхности якоря 6, размещается обмотка якоря 7, выводы от которой присоединяют к расположенному на валу 10 коллектору 9. К коллектору с помощью пружин прижимаются графитные, угольно-графитные или медно-графитные щетки 8.

Обмотка возбуждения машины питается постоянным током и служит для создания основного магнитного поля, показанного на рис. 2 условно с помощью двух силовых линий, изображенных пунктиром. Дополнительные полюсы 4 уменьшают искрение между щетками и коллектором. Обмотку дополнительных полюсов 5 соединяют последовательно с обмоткой якоря 7 и на электрических схемах часто не изображают. На рис. 2 показана машина постоянного тока с двумя главными полюсами. В зависимости от мощности и напряжения машины могут иметь и большее число полюсов. При этом соответственно увеличивается число комплектов щеток и дополнительных полюсов.

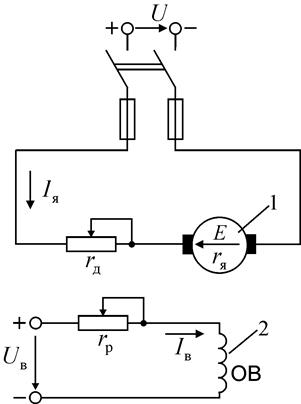

У ДПТ с независимым возбуждением, как показано на рис. 3, электрические цепи обмоток якоря 1 и возбуждения 2 электрически не связаны и подключаются к различным источникам питания с напряжениями

Двигатели относительно небольшой мощности обычно изготавливают на одинаковые напряжения

Рис. 3. Электрическая схема подключения ДПТ независимого возбуждения: 1 – цепь обмотки якоря; 2 – цепь обмотки возбуждения.

При подключении двигателя к источнику питания в обмотке якоря протекает ток Iя, который взаимодействует с магнитным полем, создаваемым обмоткой возбуждения. В результате этого возникает электромагнитный момент, действующий на якорь

где k – коэффициент, зависящий от конструктивных параметров машины; Ф – магнитный поток одного полюса.

При превышении моментом М момента сопротивления нагрузки Мс якорь начинает вращаться с угловой скоростью w и в нем наводится ЭДС

У двигателей полярность ЭДС Е противоположна полярности напряжения источника U, поэтому с ростом скорости w ток Iя уменьшается

где rя – сопротивление якорной цепи двигателя при rд = 0.

Из соотношения (1) следует, что это приводит к снижению электромагнитного момента. При равенстве моментов

Пуск двигателя

В первое мгновение при пуске скорость двигателя w = 0 и в соответствии с формулой (2) ЭДС якоря Е = 0. Поэтому при подключении якоря двигателя к напряжению

Значение сопротивления

Как следует из формулы (4), одним из вариантов ограничения пускового тока является увеличение суммарного сопротивления якорной цепи ДПТ при неизменном значении напряжения U. Для этого последовательно с якорем включают дополнительный пусковой реостат (на рис. 3 не показан), который обычно выполняют в виде нескольких ступеней. Ступени пускового реостата выключают поэтапно по мере увеличения скорости двигателя. При этом в якоре двигателя за время пуска могут выделяться значительные потери мощности.

Более экономичным способом снижения пускового тока

Дата добавления: 2016-06-29 ; просмотров: 8971 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ) В этом двигателе (рисунок 1) обмотка возбуждения подключена к отдельному источнику питания. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат rрег, а в цепь якоря — добавочный (пусковой) реостат Rп. Характерная особенность ДПТ НВ — его ток возбуждения Iв не зависит от тока якоря Iя так как питание обмотки возбуждения независимое.

Схема двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)

Механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)

Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения имеет вид

где: n0 — частота вращения вала двигателя при холостом ходе. Δn — изменение частоты вращения двигателя под действием механической нагрузки.

Из этого уравнения следует, что механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ) прямолинейны и пересекают ось ординат в точке холостого хода n0 (рис 13.13 а), при этом изменение частоты вращения двигателя Δn, обусловленное изменением его механической нагрузки, пропорционально сопротивлению цепи якоря Rа =∑R + Rдоб. Поэтому при наименьшем сопротивлении цепи якоря Rа = ∑R, когда Rдоб = 0, соответствует наименьший перепад частоты вращения Δn. При этом механическая характеристика становится жесткой (график 1).

Механические характеристики двигателя, полученные при номинальных значениях напряжения на обмотках якоря и возбуждения и при отсутствии добавочных сопротивлений в цепи якоря, называют естественными рисунок 13.13, а (график 1 Rдоб = 0 ).

Если же хотя бы один из перечисленных параметров двигателя изменен (напряжение на обмотках якоря или возбуждения отличаются от номинальных значений, или же изменено сопротивление в цепи якоря введением Rдоб), то механические характеристики называют искусственными .

Искусственные механические характеристики, полученные введением в цепь якоря добавочного сопротивления Rдоб, называют также реостатными (графики 2 и 3).

При оценке регулировочных свойств двигателей постоянного тока наибольшее значение имеют механические характеристики n = f(M). При неизменном моменте нагрузки на валу двигателя с увеличением сопротивления резистора Rдоб частота вращения уменьшается. Сопротивления резистора Rдоб для получения искусственной механической характеристики, соответствующей требуемой частоте вращения n при заданной нагрузке (обычно номинальной) для двигателей независимого возбуждения:

где U — напряжение питания цепи якоря двигателя, В; Iя — ток якоря, соответствующий заданной нагрузке двигателя, А; n — требуемая частота вращения, об/мин; n0 — частота вращения холостого хода, об/мин.

Частота вращения холостого хода n0 представляет собой пограничную частоту вращения, при превышении которой двигатель переходит в генераторный режим. Эта частота вращения превышает номинальную nном на столько, на сколько номинальное напряжение Uном подводимое к цепи якоря, превышает ЭДС якоря Ея ном при номинальной нагрузки двигателя.

На форму механических характеристик двигателя влияет величина основного магнитного потока возбуждения Ф. При уменьшении Ф (при возрастании сопротивления резистора rpeг) увеличивается частота вращения холостого хода двигателя n0 и перепад частоты вращения Δn. Это приводит к значительному изменению жесткости механической характеристики двигателя (рис. 13.13, б). Если же изменять напряжение на обмотке якоря U (при неизменных Rдоб и Rрег), то меняется n0, a Δn остается неизменным [см. (13.10)]. В итоге механические характеристики смещаются вдоль оси ординат, оставаясь параллельными друг другу (рис. 13.13, в). Это создает наиболее благоприятные условия при регулировании частоты вращения двигателей путем изменения напряжения U, подводимого к цепи якоря. Такой метод регулирования частоты вращения получил наибольшее распространение еще и благодаря разработке и широкому применению регулируемых тиристорных преобразователей напряжения.

Используемая литература: — Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам