Назначение дополнительных полюсов. Реакция якоря.

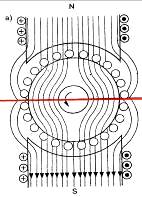

1. Якорь, находящийся под напряжением, создаёт своё магнитное поле 1. Якорь, находящийся под напряжением, создаёт своё магнитное поле |  2. Главные полюса также создают своё магнитное поле, равномерно распределённое по якорю. 2. Главные полюса также создают своё магнитное поле, равномерно распределённое по якорю. |  3. В результате взаимодействия двух полей магнитное поле главных полюсов искажается, т.е., физическая нейтраль двигателя немного наклоняется против направления вращения якоря. 3. В результате взаимодействия двух полей магнитное поле главных полюсов искажается, т.е., физическая нейтраль двигателя немного наклоняется против направления вращения якоря. |

Таким образом, магнитное поле со стороны набегающего края полюса (в моторном режиме) становится более насыщенным. Это значит, что и противо-ЭДС, наведённая в соответствующей секции якоря будет больше, чем в секции над сбегающим краем. Образовавшаяся разность потенциалов между ламелями (коллекторными пластинами) приведёт к повышенному искрению на коллекторе, что может привести к образованию кругового огня, однако, дополнительные полюса «выравнивают» искривлённый магнитный поток, предотвращая это явление. Дополнительные полюса предназначены для компенсации реакции якоря, путём выравнивания манитного потока главных полюсов.

Самоиндукция.

Изменяющийся по величине ток всегда создаёт изменяющееся магнитное поле, которое, в свою очередь, всегда индуктирует ЭДС. При всяком изменении тока в катушке (или вообще в проводнике) в ней самой индуктируется ЭДС самоиндукции, она зависит от скорости изменения тока. Чем больше скорость изменения тока, тем больше ЭДС самоиндукции. Величина ЭДС самоиндукции зависит также от числа витков катушки и её размеров. Чем больше диаметр катушки и число её витков, тем больше ЭДС самоиндукции. Эта зависимость имеет большое значение в электротехнике. Направление ЭДС самоиндукции определяет Закон Ленца, который позволяет сделать вывод, что ЭДС самоиндукции имеет всегда такое направление, при котором она препятствует изменению вызвавшего её тока. Иначе говоря, убывание тока в катушке влечёт за собой появление ЭДС самоиндукции, направленной по направлению тока, т. е. препятствующей его убыванию. И, наоборот, — при возрастании тока в катушке возникает ЭДС самоиндукции, направленная против тока, т. е. препятствующая его возрастанию. Если ток в катушке не изменяется, то никакой ЭДС самоиндукции не возникает. Явление самоиндукции особенно резко проявляется в цепи, содержащей в себе катушку со стальным сердечником, так как сталь значительно увеличивает магнитный поток катушки, а следовательно, и величину ЭДС самоиндукции. Явление самоиндукции имеет как положительные, так и отрицательные свойства, причём и те и другие проявляются при работе аппаратов и электрических цепей подвижного состава метрополитена:

· Индуктивный шунт, подключённый параллельно обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей, сглаживает колебания высокого напряжения на контактном рельсе (либо при кратковременном отрыве токоприёмников). Индуктивность этого шунта сравнима с индуктивностью обмоток возбуждения , а его ЭДС направлена всегда против ЭДС ОВ ТЭД. Таким образом, при снижении или снятии высокого напряжения с контактного рельса, ЭДС индуктивного шунта препятствует снижению тока, а при повышении напряжения – препятствует быстрому нарастанию тока, что препятствует возникновению аварийного режима в силовой цепи и образованию кругового огня по коллектору электродвигателя.

· Если разомкнуть цепь, содержащую катушку с большой индуктивностью, то при размыкании контактов будет образовываться электрическая дуга, способная привести к разрушению коммутационного аппарата, поэтому в подобных случаях необходимо применять устройство дугогашения или (для низковольтных цепей) подключать параллельно контактам конденсатор.

Вихревые токи.

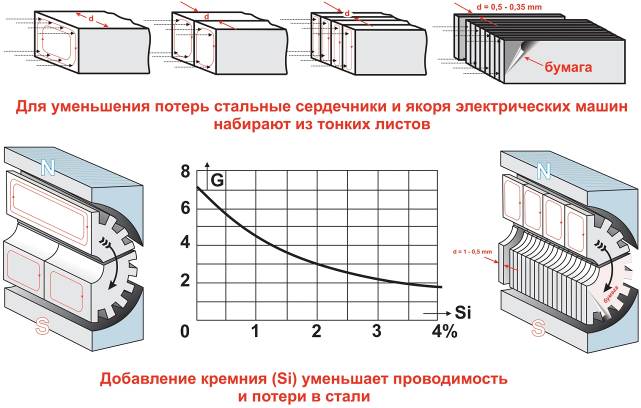

При колебаниях напряжения в контактной сети изменяется магнитный поток в катушках подключённых электроаппаратов. Но изменяющийся магнитный поток способен индуктировать ЭДС самоиндукции не только в витках катушки, но и в массивных металлических проводниках. Пронизывая толщу массивного проводника, магнитный поток индуктирует в нем ЭДС, создающую индукционные токи. Эти, так называемые вихревые токи, распространяются по массивному проводнику и накоротко замыкаются в нем, вызывая перегрев и разрушение изоляции, что может привести к выходу аппарата из строя.

Конструкция машин постоянного тока

Машина постоянного тока состоит из двух систем: из неподвижной части — статора и подвижной — якоря. Статор состоит из корпуса, в котором укрепляются 2 вида полюсов: главные полюса, на которых располагается обмотка возбуждения и добавочные полюса, которые служат для улучшения работы машины.

Главные полюса собирают из листочков электротехнической стали (рис. 1), добавочные полюса также собирают из листочков электротехнической стали (рис. 2).

Главные полюса имеют башмак, который служит для растягивания магнитного поля вдоль окружности расточки якоря.

Главный полюс машины постоянного тока.

На главные и добавочные полюса надевается обмотка, которая изготавливается двумя способами: либо на каркасе, либо на гильзе.

Собранное по длине машины железо полюсов с одетыми на них обмотками пропитывается лаком и сушится в печах, в результате чего полюса представляют собой монолит, который с помощью болтов крепится в корпус.

Вращающаяся часть машины постоянного тока называется якорь и состоит из двух частей: обмотки якоря и коллектора.

Обмотка якоря укладывается в электротехническое железо круглой формы. На наружной части железа штампуются пазы. Железо круглой формы набирается из отдельных листочков электротехнической стали, набирается по длине, равной длине полюса и сажается на вал горячей посадкой.

В зависимости от мощности машины в железе якоря вырезаются пазы разной формы.

Для машин мощностью до 50 кВт пазы якоря делают грушевидной формы.

В пазы грушевидной формы укладывается обмотка круглого сечения, которая называется всыпной.

В электрических машинах мощностью более 50 кВт делаются пазы прямоугольного сечения с параллельными стенками.

И в эти пазы укладывается обмотка из проводов прямоугольного сечения.

Все провода круглого сечения поступают на электромашиностроительные заводы покрытые эмалевой изоляцией.

В пазы укладывается изоляция, которая называется корпусной.

Полузакрытый паз грушевидной формы с обмоткой и изоляцией: 1 — Гетинаксовый клин; 2 — Изолированные проводники; 3 — Прокладка из стеклоткани толщиной 0,18 мм; 4 — Прокладка из электрокартона толщиной 0,2 мм; 5 — Стеклолакоткань эскапоновая толщиной 0,18 мм; 6 — Электрокартон толщиной 0,2 мм.

Все обмотки якорей машин постоянного тока изготавливаются двухслойными, при этом кладут прокладку.

В отличие от всыпной, секции жесткой обмотки изготавливаются отдельно, и готовые секции укладываются в паз.

Все провода прямоугольного сечения поступают без изоляции, поэтому сначала их изолируют на специальных станках хлопчатобумажными, шелковыми или виниловыми нитками. Изолированные провода прямоугольного сечения собираются в секции.

Укладка обмотки в пазу: 1 — Сторона секции верхнего слоя; 2 — Сторона секции нижнего слоя.

Открытый паз прямоугольной формы с обмоткой и изоляцией: 1 — Деревянный клин; 2 — Прокладка из электрокартона; 3 — Проводник изолированный; 4 — Синтетическая лента или микалента толщиной 0,13 мм; 5 — Синтетическая пленка или микафолий толщиной 0,15 мм; 6 — Телефонная бумага; 7 — Электрокартон толщиной 0,2 мм; 8 — Прокладка из электроепртона.

Уложенную в пазы обмотку соединяют с коллектором.

Коллектор состоит из фигурной шайбы, напрессованной на вал якоря. В эту фигурную шайбу вставляют коллекторные пластины.

На коллекторной пластине имеются петушок, в который запаиваются концы обмотки якоря и ласточкин хвост, который служит для закрепления коллекторной пластины в фигурной шайбе.

Коллектор машины постоянного тока.

Ширина коллекторной пластины колеблется от 3 до 7 мм в зависимости от мощности машины.

Для придания машине постоянного тока формы и жесткости с корпусом статора соединяются крышки. В крышки запрессовываются подшипники, а сама крышка вставляется в вал.

Крышки бывают двух видов. Со стороны выходного вала крышка бывает закрытая и, как правило, с упорными подшипниками. Крышка со стороны коллектора имеет специальную конструкцию.

Крепление щеточного пальца к траверсе: 1 — Палец; 2 — Траверса; 3 — Изоляция; 4 — Шина токособирательная.

В крышке укрепляется траверса — это стальной круг с прорезями, которые служат для того, чтобы круг можно было двигать относительно геометрической нейтрали. К траверсе жестко крепятся щеткодержатели.

Щеткодержатель состоит из кармана для щеток, удерживающих пружин и изолированной прокладки, на которую крепится вывод от щетки.

Щеткодержатель со щеткой: 1 — Обойма щеткодержателя; 2 — Щетка; 3 — Пружина нажимная; 4 — Кабель токоведущий; 5 — Колодки для крепления к пальцу.

136. Реакция якоря. Коммутация. Дополнительные полюса

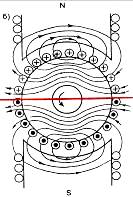

При работе генератора вхолостую, в зависимости от типа генератора, ток якоря очень мал или равен нулю. В этом случае магнитное поле, создаваемое обмоткой полюсов (обмоткой возбуждения) для двухполюсного генератора, имеет вид, представленный на фиг. 277, а. Как было указано выше, линия, проведенная через середину полюсных наконечников, называется осью полюсов. Ось магнитного поля совпадает с осью полюсов.

Линия, перпендикулярная оси магнитного поля, — физическая нейтраль — в данном случае совпадает с геометрической нейтралью (линией а—б).

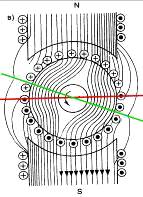

При работе генератора на внешнюю сеть по обмотке якоря машины будет протекать ток, создающий свое магнитное поле — поле якоря (фиг. 277, б). Наложение двух магнитных полей — поля полюсов и поля якоря — приводит к образованию результирующего магнитного поля. На фиг. 277, в показана картина результирующего магнитного поля генератора. Действие магнитного поля якоря на поле полюсов называется реакцией якоря. Поле якоря, действуя на магнитное поле полюсов, приводит:

1. К размагничиванию избегающего края полюса, где направления магнитных линий полей полюса и якоря противоположны, и к подмагничиванию сбегающего края полюса, где магнитные линии полей полюса и якоря направлены в одну сторону. При небольшой величине магнитной индукции в сердечнике полюса размагничивание одной половины полюса происходит настолько же, насколько подмагничивается другая половина.При большой величине индукции вследствие магнитного насыщения ослабление магнитного потока у одной половины полюса не компенсируется усилением его у другой половины, в результате чего магнитный поток генератора уменьшается и напряжение машины падает.

2. К искажению поля машины и смещению физической нейтрали в сторону вращения генератора (положение

3. К необходимости сдвига щеток в сторону вращения якоря во избежание сильного искрообразования. Для того чтобы при непрерывном изменении нагрузки генератора не передвигать все время щетки, применяют специальные дополнительные полюсы, действие которых будет нами разобрано ниже.

При вращении якоря генератора проводники обмотки переходят из одной параллельной ветви в другую. Это происходит в тот момент, когда секции обмотки, минуя один полюс, пересекают физическую нейтраль и входят в зону действия соседнего разноименного полюса. Направление индуктированной в секции э. д. с. меняется на обратное. Процесс переключения секций обмотки из одной параллельной цепи в другую и связанные с ним явления называются коммутацией. В течение некоторого времени (периода коммутации) в коммутируемой секции, проходящей зону коммутации, ток меняет свое направление на обратное. Как известно, каждое изменение тока

в проводнике вызывает изменение магнитного поля, что приводит к возникновению в проводнике э. д. с. самоиндукции. По правилу Ленца э. д. с. самоиндукции стремится задержать изменение тока в секции обмотки, вследствие чего процесс коммутации затягивается.

Величина э. д. с. самоиндукции зависит от индуктивности коммутируемой секции и скорости изменения тока в ней.

Так как процесс коммутации очень сложен, то, не имея возможности здесь подробнее объяснить это явление, мы попытаемся представить его в упрощенном виде. На фиг. 278, а показана секция обмотки абв, находящаяся в зоне коммутации. Ток из двух соседних параллельных ветвей притекает к коллекторной пластине 1 и через положительную щетку уходит во внешнюю

сеть. Для простоты возьмем ширину щетки, равную ширине коллекторной пластины. В положении, показанном на фиг. 278, б секция абв переместилась в сторону и щетка стала касаться коллекторной пластины 2. Сравнивая оба положения секции, замечаем, что направление тока в проводниках изменилось. Если раньше ток протекал от в к а, то во втором случае он протекает от а к в. Изменение тока в проводниках произошло за время, в течение которого щетка перешла с одной коллекторной пластины на другую.

На фиг. 278, в показано промежуточное положение коммутируемой секции при переходе щетки с коллекторной пластины 1 на пластину 2.

В то время, когда щетка в равной мере перекрывала коллекторные пластины 1 и 2, секция обмотки абв находилась на физической нейтрали. Если бы процесс коммутации не сопровождали сложные побочные явления, то в секции обмотки ток был бы равен нулю. В этом случае в соединительных проводниках а и в протекали бы токи, обратно пропорциональные переходным сопротивлениям между щеткой и коллекторными пластинами, или, иначе говоря, прямо пропорциональные площадям соприкосновения щетки с коллекторными пластинами. В положении, когда одна половина щетки касалась пластины 1, а другая — пластины 2, через соединительные проводники аив проходили одинаковые токи, в сумме равные току, уходящему от положительной щетки в сеть. По мере того как щетка будет сходить с пластины 1 и находить на пластину 2, площадь соприкосновения щетки с пластиной 1 станет уменьшаться, а с пластиной 2 — увеличиваться. Это вызовет соответственно уменьшение тока в проводнике а и увеличение тока в проводнике в. Ток в секции обмотки будет увеличиваться. В действительности процесс коммутации усложняется появлением в секции обмотки э. д. с. самоиндукции, которая по правилу Ленца создает ток, направленный в данном случае против тока в проводниках секции. На фиг. 278, б направление тока, порождаемого э. д. с. самоиндукции, показано пунктирными стрелками. Из чертежа видно, что В соединительном проводнике а токи имеют одно направление, в проводнике в — разное направление. Это приводит к увеличению плотности тока под сбегающим краем щетки и уменьшению плотности тока под набегающим краем щетки. Увеличение плотности тока в щетке приводит к перегреву ее и образованию искр на коллекторе, которые могут вызвать порчу коллектора.

Искрение щеток могут вызвать и другие причины, как, например: плохое состояние поверхности коллектора, загрязнение коллектора и щеток, вибрация машины, большая разность потенциалов между соседними пластинами коллектора, перегрузка генератора.

Секция обмотки, приближаясь к зоне коммутации, имеет направление тока, соответствующее направлению иидуктированной э. д. с. той параллельной ветви, откуда секция выходит. Для хорошей коммутации необходимо, чтобы в секции, попавшей на физическую нейтраль и замкнутой щеткой накоротко, ток был бы равен нулю. Но возникающая в секции э. д. с. самоиндукции, направленная по правилу Ленца в ту же сторону, что и э. д. с. в проводниках, будет мешать изменению тока, стараясь сохранить прежнюю величину и направление тока. Отсюда становится понятным стремление прекратить действие э. д. с. самоиндукции. Для этой цели щетки генератора сдвигают с физической нейтрали на некоторый угол в сторону вращения якоря. В коммутируемом элементе, попавшем в магнитное поле другой полярности, будет индуктироваться э. д. с, имеющая направление, обратное э. д. с самоиндукции. Так как величина э. д. с. самоиндукции зависит от величины тока в проводниках обмотки, или, иначе говоря, от нагрузки генератора, то при различной нагрузке в коммутируемой секции будет возникать различная по величине э. д. с. самоиндукции.

Чтобы обеспечить постоянное компенсирование э. д. с. само индукции, пришлось бы непрерывно менять положение щеток, что практически невыполнимо. Поэтому современные конструкции машин постоянного тока имеют дополнительные полюсы, располагаемые между главными полюсами. Щетки в этом случае устанавливаются на геометрической нейтрали. Магнитное поле, создаваемое дополнительными полюсами, индуктирует в проводниках, проходящих зону коммутации, э. д. с, направленную против э. д. с. самоиндукции, тем самым обеспечивая хорошую коммутацию и устраняя искрение щеток.

Чтобы компенсировать изменяющуюся с нагрузкой э. д. с. самоиндукции, необходимо, чтобы магнитное поле дополнительных полюсов изменялось пропорционально нагрузке генератора. Для этой цели обмотка дополнительных полюсов включается последовательно с обмоткой якоря.

На фиг. 279 показано расположение и включение обмотки дополнительных полюсов. Из чертежа видно, что у генератора за главным полюсом в сторону вращения якоря располагается разноименный дополнительный полюс. Магнитное поле дополнительных полюсов имеет направление, противоположное полю самого якоря, и уравновешивает его.

Для генераторов, работающих с резко изменяющейся нагрузкой (подъемники, краны, прокатные станы), применяют иногда компенсационную обмотку, закладываемую в пазы, специально сделанные в полюсных наконечниках. Направление тока компенсационной обмотки должно быть противоположно току в проводниках обмотки якоря. На дуге, охватываемой полюсным наконечником, магнитное поле компенсационной обмотки будет уравновешивать поле реакции якоря, не допуская искажения поля машины. Компенсационная обмотка, так же как обмотка дополнительных полюсов, включается последовательно с обмоткой якоря. На фиг. 280 показана схема компенсационной обмотки.