Схемы электродвигателей постоянного тока и их характеристики

1. с независимым возбуждением : обмотка возбуждения питается от постороннего источника постоянного тока (возбудителя или выпрямителя) ,

2. с параллельным возбуждением : обмотка возбуждения подключена параллельно обмотке якоря,

3. с последовательным возбуждением : обмотка возбуждения включена последовательно с обмоткой якоря,

4. со смешанным возбуждением : он имеет две обмотки возбуждения, одна подключена параллельно обмотке якоря, а другая — последовательно с ней.

Все эти электродвигатели имеют одинаковое устройство и отличаются лишь выполнением обмотки возбуждения. Обмотки возбуждения указанных электродвигателей выполняют так же, как у соответствующих генераторов .

Электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением

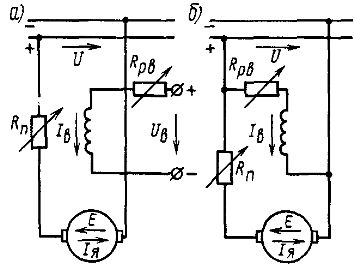

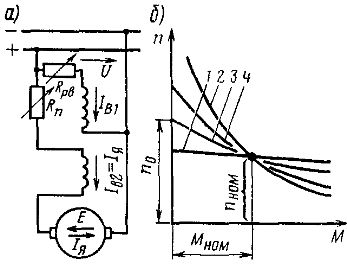

В этом электродвигателе (рис. 1, а) обмотка якоря подключена к основному источнику постоянного тока (сети постоянного тока, генератору или выпрямителю) с напряжением U, а обмотка возбуждения — к вспомогательному источнику в напряжением UB. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат Rрв, а в цепь обмотки якоря — пусковой реостат Rn.

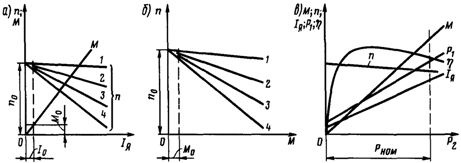

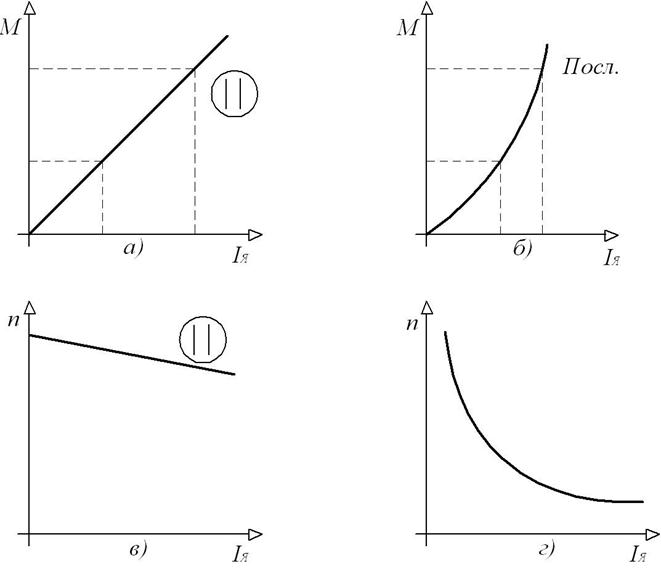

Регулировочный реостат служит для регулирования частоты вращения якоря двигателя, а пусковой — для ограничения тока в обмотке якоря при пуске. Характерной особенностью электродвигателя является то, что его ток возбуждения Iв не зависит от тока Iя в обмотке якоря (тока нагрузки). Поэтому, пренебрегая размагничивающим действием реакции якоря, можно приближенно считать, что и поток двигателя Ф не зависит от нагрузки. Зависимости электромагнитного момента М и частоты вращения n от тока Iя будут линейными (рис. 2, а). Следовательно, линейной будет и механическая характеристика двигателя — зависимость п (М) (рис. 2, б).

При отсутствии в цепи якоря реостата с сопротивлением Rn скоростная и механическая характеристики будут жесткими, т. е. с малым углом наклона к горизонтальной оси, так как падение напряжения IяΣRя в обмотках машины, включенных в цепь якоря, при номинальной нагрузке составляет лишь 3—5 % от Uном. Эти характеристики (прямые 1 на рис. 2, а и б) называются естественными. При включении в цепь якоря реостата с сопротивлением Rn угол наклона этих характеристик возрастает, вследствие чего можно получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4, соответствующих различным значениям Rn1, Rn2 и Rn3.

Рис. 1. Принципиальные схемы электродвигателей постоянного тока с независимым (а) и параллельным (б) возбуждением

Рис. 2. Характеристики электродвигателей постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением : а — скоростные и моментная, б — механические, в — рабочие Чем больше сопротивление Rn, тем больший угол наклона имеет реостатная характеристика, т. е. тем она мягче.

Регулировочный реостат Rpв позволяет изменять ток возбуждения двигателя Iв и его магнитный поток Ф. При этом будет изменяться и частота вращения n.

В цепь обмотки возбуждения никаких выключателей и предохранителей не устанавливают, так как при разрыве этой цепи резко уменьшается магнитный поток электродвигателя (в нем остается лишь поток от остаточного магнетизма) и возникает аварийный режим. Если электродвигатель работает при холостом ходе или небольшой нагрузке на валу, то частота вращения резко возрастает (двигатель идет вразнос). При этом сильно увеличивается ток в обмотке якоря Iя и может возникнуть круговой огонь. Во избежание этого защита должна отключить электродвигатель от источника питания.

Резкое увеличение частоты вращения при обрыве цепи обмотки возбуждения объясняется тем, что в этом случае резко уменьшаются магнитный поток Ф (до значения потока Фост от остаточного магнетизма) и э. д. с. Е и возрастает ток Iя. А так как приложенное напряжение U остается неизменным, то частота вращения n будет увеличиваться до тех пор, пока э. д. с. Е не достигнет значения, приблизительно равного U (что необходимо для равновесного состояния электрической цепи якоря, при котором E= U — IяΣRя.

При нагрузке на валу, близкой к номинальной, электродвигатель в случае разрыва цепи возбуждения остановится, так как электромагнитный момент, который может развить двигатель при значительном уменьшении магнитного потока, уменьшается и станет меньше нагрузочного момента на валу. В этом случае так же резко увеличивается ток Iя, и машина должна быть отключена от источника питания.

Следует отметить, что частота вращения n0 соответствует идеальному холостому ходу, когда двигатель не потребляет из сети электрической энергии и его электромагнитный момент равен нулю. В реальных условиях в режиме холостого хода двигатель потребляет из сети ток холостого хода I0, необходимый для компенсации внутренних потерь мощности, и развивает некоторый момент M0, требуемый для преодоления сил трения в машине. Поэтому в действительности частота вращения при холостом ходе меньше n0.

Зависимость частоты вращения n и электромагнитного момента М от мощности Р2 (рис. 2, в) на валу двигателя, как следует из рассмотренных соотношений, является линейной. Зависимости тока обмотки якоря Iя и мощности Р1 от Р2 также практически линейны. Ток Iя и мощность Р1 при Р2 = 0 представляют собой ток холостого хода I0 и мощность Р0, потребляемую при холостом ходе. Кривая к. п. д. имеет характер, общий для всех электрических машин.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением

В этом электродвигателе (см. рис. 1, б) обмотки возбуждения и якоря питаются от одного и того же источника электрической энергии с напряжением U. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат Rpв, а в цепь обмотки якоря — пусковой реостат Rп.

В рассматриваемом электродвигателе имеет место, по существу, раздельное питание цепей обмоток якоря и возбуждения, вследствие чего ток возбуждения Iв не зависит от тока обмотки якоря Iв. Поэтому электродвигатель с параллельным возбуждением будет иметь такие же характеристики, как и двигатель с независимым возбуждением. Однако двигатель с параллельным возбуждением работает нормально только при питании от источника постоянного тока с неизменным напряжением.

При питании электродвигателя от источника с изменяющимся напряжением (генератор или управляемый выпрямитель) уменьшение питающего напряжения U вызывает соответствующее уменьшение тока возбуждения Iв и магнитного потока Ф, что приводит к увеличению тока обмотки якоря Iя. Это ограничивает возможность регулирования частоты вращения якоря путем изменения питающего напряжения U. Поэтому электродвигатели, предназначенные для питания от генератора или управляемого выпрямителя, должны иметь независимое возбуждение.

Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением

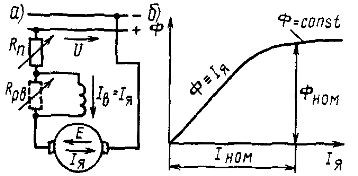

Для ограничения тока при пуске в цепь обмотки якоря включен пусковой реостат Rп (рис. 3, а), а для регулирования частоты вращения параллельно обмотке возбуждения может быть включен регулировочный реостат Rрв.

Рис. 3. Принципиальная схема электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением (а) и зависимость его магнитного потока Ф от тока Iя в обмотке якоря (б)

Рис. 4. Характеристики электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением: а — скоростные и моментная, б — механические, в — рабочие.

Характерной особенностью этого электродвигателя является то, что его ток возбуждения Iв равен или пропорционален (при включении реостата Rpв) току обмотки якоря Iя, поэтому магнитный поток Ф зависит от нагрузки двигателя (рис. 3, б).

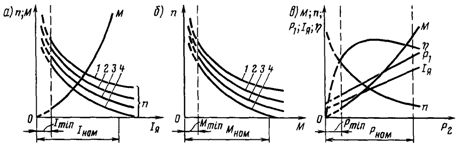

При токе обмотки якоря Iя, меньшем (0,8—0,9) номинального тока Iном магнитная система машины не насыщена и можно считать, что магнитный поток Ф изменяется прямо пропорционально току Iя. Поэтому скоростная характеристика электродвигателя будет мягкая — с увеличением тока Iя частота вращения n будет резко уменьшаться (рис. 4, а). Уменьшение частоты вращения n, происходит из-за увеличения падения напряжения IяΣRя. во внутреннем сопротивлении Rя. цепи обмотки якоря, а также из-за увеличения магнитного потока Ф.

Электромагнитный момент М при увеличении тока Iя будет резко возрастать, так как в этом случае увеличивается и магнитный поток Ф, т. е. момент М будет пропорционален току Iя. Поэтому при токе Iя, меньшем (0,8 Н- 0,9) Iном, скоростная характеристика имеет форму гиперболы, а моментная — параболы.

При токах Iя > Iном зависимости М и п от Iя линейны, так как в этом режиме магнитная цепь будет насыщена и магнитный поток Ф при изменении тока Iя меняться не будет.

Механическая характеристика, т. е. зависимость n от М (рис. 4, б), может быть построена на основании зависимостей n и М от Iя. Кроме естественной характеристики 1, можно путем включения в цепь обмотки якоря реостата с сопротивлением Rп получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4. Эти характеристики соответствуют различным значениям Rn1, Rn2 и Rn3, при этом чем больше Rn, тем ниже располагается характеристика.

Механическая характеристика рассматриваемого двигателя мягкая и имеет гиперболический характер. При малых нагрузках магнитный поток Ф сильно уменьшается, частота вращения n резко возрастает и может превысить максимально допустимое значение (двигатель идет вразнос). Поэтому такие двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме холостого хода и при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры и пр.).

Обычно минимально допустимая нагрузка для двигателей большой и средней мощности составляет (0,2 …. 0,25) Iном. Чтобы предотвратить возможность работы двигателя без нагрузки, его соединяют с приводным механизмом жестко (зубчатой передачей или глухой муфтой), применение ременной передачи или фрикционной муфты недопустимо.

Несмотря на указанный недостаток, двигатели с последовательным возбуждением широко применяют, особенно там, где имеют место изменения нагрузочного момента в широких пределах и тяжелые условия пуска: во всех тяговых приводах (электровозы, тепловозы, электропоезда, электрокары, электропогрузчики и пр.), а также в приводах грузоподъемных механизмов (краны, лифты и пр.).

Объясняется это тем, что при мягкой характеристике увеличение нагрузочного момента приводит к меньшему возрастанию тока и потребляемой мощности, чем у двигателей с независимым и параллельным возбуждением, поэтому двигатели с последовательным возбуждением лучше переносят перегрузки. Кроме того, эти двигатели имеют большой пусковой момент, чем двигатели с параллельным и независимым возбуждением, так как при увеличении тока обмотки якоря при пуске соответственно увеличивается и магнитный поток.

Если принять, например, что кратковременный пусковой ток может в 2 раза превышать номинальный рабочий ток машины, и пренебречь влиянием насыщения, реакцией якоря и падением напряжения в цепи его обмотки, то в двигателе с последовательным возбуждением пусковой момент будет в 4 раза больше номинального (в 2 раза увеличиваются и ток, и магнитный поток), а в двигателях с независимым и параллельным возбуждением — только в 2 раза больше.

В действительности из-за насыщения магнитной цепи магнитный поток не увеличивается пропорционально току, но все же пусковой момент двигателя с последовательным возбуждением при прочих равных условиях будет значительно больше пускового момента такого же двигателя с независимым или параллельным возбуждением.

Зависимости n и М от мощности Р2 на валу электродвигателя (рис. 4, в), как следует из рассмотренных выше положений, являются нелинейными, зависимости P1, Iя и η от Р2 имеют такую же форму, как и у двигателей с параллельным возбуждением.

Электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением

В этом электродвигателе (рис. 5, а) магнитный поток Ф создается в результате совместного действия двух обмоток возбуждения — параллельной (или независимой) и последовательной, по которым проходят токи возбуждения Iв1 и Iв2 = Iя

где Фпосл — магнитный поток последовательной обмотки, зависящий от тока Iя, Фпар — магнитный поток параллельной обмотки, который не зависит от нагрузки (определяется током возбуждения Iв1).

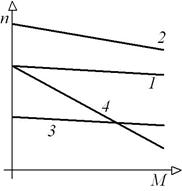

Механическая характеристика электродвигателя со смешанным возбуждением (рис. 5, б) располагается между характеристиками двигателей с параллельным (прямая 1) и последовательным (кривая 2) возбуждением. В зависимости от соотношения магнитодвижущих сил параллельной и последовательной обмоток при номинальном режиме можно приблизить характеристики двигателя со смешанным возбуждением к характеристике 1 (кривая 3 при малой м. д. с. последовательной обмотки) или к характеристике 2 (кривая 4 при малой м. д. с. параллельной обмотки).

Рис. 5. Принципиальная схема электродвигателя со смешанным возбуждением (а) и его механические характеристики (б)

Достоинством двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением является то, что он, обладая мягкой механической характеристикой, может работать при холостом ходе, когда Фпосл=0. В этом режиме частота вращения его якоря определяется магнитным потоком Фпар и имеет ограниченное значение (двигатель не идет вразнос).

Основные электромагнитные соотношения

Каждая машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Такое свойство присуще всем типам вращающихся электрических машин и называется обратимостью.

Для перехода машины постоянного тока из режима генератора режим двигателя и обратно при неизменной полярности полюсов и щеток и при неизменном направлении вращения требуется только изменить направление тока в обмотке якоря.

1. Для лучшего понимания и усвоения принципов работы электрической машины в режиме генератора и режиме двигателя воспользуемся условно-логическими схемами.

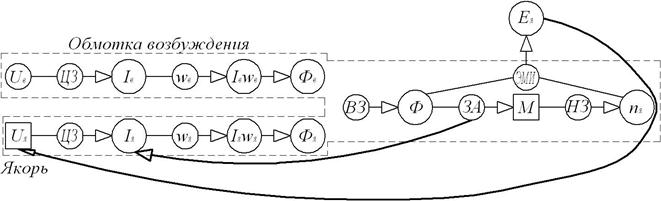

Такая схема для генератора с независимым возбуждением представлена на рис. 1РВ. Эта схема расшифровывается так:

От источника механической энергии (ИМ) при наличии передачи (П) на якорь генератора действует вращающий момент M. Так как якорь находится в незаторможенном состоянии (НЗ), он вращается со скоростью nЯ.

Обмотка возбуждения генератора питается напряжением UВ, и так как она замкнута (ЦЗ), то в ней протекает ток IВ. Эта обмотка имеет wВ витков, в результате появляется м. д. с. IВwВ, которая возбуждает магнитный поток Ф. Обмотка якоря вращается в этом магнитном поле и вследствие этого по закону электромагнитной индукции (ЭМИ) в ней появляется э. д. с. EЯ. Таким образом, произошло преобразование механической энергии в электрическую.

Кроме того, происходят косвенные события: так как обмотка якоря замкнута (ЦЗ), в ней течет ток IЯ. Это приводит к возникновению м. д. с. IЯwЯ, которая воздействует на основной магнитный поток машины Ф. Величина тока якоря зависит от нагрузки rн, и, следовательно, воздействие IЯwЯ на Ф также зависит от нагрузки.

2. Преобразование электрической энергии в механическую, т. е. Принцип работы электродвигателя, показано на условно-логической схеме рис. 2РВ. Как видно, эта схема также двухстрочная. Она описывает двигатель с независимым возбуждением.

Рис. 2РВУсловно-логическая схема работы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.

От источника электроэнергии через провода к обмотке якоря подается напряжение UЯ, а, так как обмотка якоря замкнута (ЦЗ), в ней течет ток IЯ. С другой стороны, обмотка возбуждения питается напряжением UВ и аналогично предыдущему создаётся магнитный поток ФВ. В потоке Ф имеются провода якоря, по которым протекает ток IЯ. Взаимодействие их по закону Ампера создает на валу крутящий момент М.

Косвенные события, имеющие принципиальное значение, сводятся к вращению якоря со скоростью nЯ и аналогично предыдущему в якоре наводится EЯ, которое уменьшает значение UЯ, т. е. величина тока IЯ определяется не величиной UЯ, а разностью UЯ-EЯ.

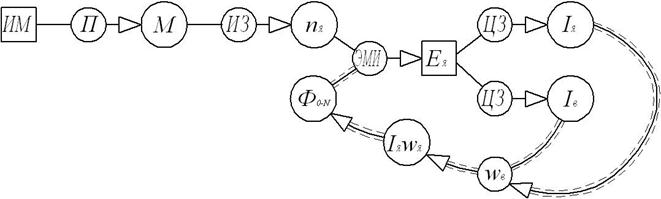

3. На рис. 3РВ показана условно-логическая схема для генератора со смешанным возбуждением.

Рис. 3РВ Условно-логическая схема работы генератора постоянного тока со смешанным возбуждением.

Из этой схемы ясно, что э. д. с. якоря EЯ получается в результате вращения обмотки якоря в остаточном магнитном поле, т. е. в соответствии с законом электромагнитной индукции (ЭМИ). По мере увеличения токов в обмотках возбуждения соответственно увеличивается магнитный поток Ф от Ф0 (остаточный поток) до ФN (номинальное значение потока, при котором наводится номинальное значение EЯ). Если генератор последовательного возбуждения, то схема действует по каналу 1, если генератор параллельного возбуждения, то схема соответствует каналу 2, а для смешанного возбуждения действуют оба канала.

4. Особое внимание следует обратить на механические свойства двигателей постоянного тока. Только понимая эти свойства, можно решить вопрос о пригодности того или иного двигателя постоянного тока для привода определенного механизма. Лишь на основе этих свойств станет понятно, почему для привода металлорежущего станка применяется двигатель с параллельным возбуждением, а для привода подъемного механизма — двигатель с последовательным возбуждением.

5. В противоположность асинхронному двигателю двигатель постоянного тока всегда пускается в ход посредством пускового реостата, ограничивающего величину пускового тока. С другой стороны двигатель постоянного тока допускает плавное регулирование скорости, а асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором практически допускает лишь ступенчатое регулирование скорости вращения. Эти различия должны учитываться при выборе приводного двигателя для рабочего механизма.

6. Для лучшего понимания двигателей постоянного тока с различными системами самовозбуждения в части их применения целесообразно рассмотреть характеристики M=f1(IЯ) и n=f2(IЯ) для параллельного и последовательного возбуждения. В двигателях с параллельным возбуждением зависимость М= СмФIЯ можно представить как M=k1IЯ (рис. 4РВ а), так как результирующий магнитный поток Ф в пределах номинальной нагрузки остается постоянным (при условии пренебрежения или компенсации реакции якоря).

Рис. 4РВ Характеристики двигателей постоянного тока: а), в) – с параллельным возбуждением; б), г) – с последовательным возбуждением.

На рис. 4РВ а, б видно, что для механизмов, работающих с ударной нагрузкой (пресс, стартер и др.), пригоден двигатель с последовательным возбуждением и непригоден двигатель с параллельным возбуждением, так как в последнем с увеличением нагрузки ток пропорционально увеличивается. В двигателе с последовательным возбуждением ток увеличивается лишь на величину ΔI.

Характеристика n=f2(IЯ) для двигателя с параллельным возбуждением определяется прямой линией n=n0-bIЯ (рис. 4РВ в), а для двигателя с последовательным возбуждением определяется гиперболой

7. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением обладает жесткой механической характеристикой, уравнение которой n=n0-BM, где В — постоянная величина. Это уравнение соответствует допущению, что магнитный поток остается неизменным при разных нагрузках. Однако при увеличении нагрузки, вследствие реакции якоря, магнитный поток уменьшается. Поэтому механическая характеристика этого двигателя может считаться прямолинейной, если реакцией якоря можно пренебречь по малости ее или если реакция якоря компенсируется.

8. Двигатель с последовательным возбуждением обладает мягкой механической характеристикой. Если сделать допущение, что магнитный поток пропорционален току, то уравнение механической характеристики

Рис. 5РВ Механические характеристики ДПТ с параллельным возбуждением: 1 – естественная характеристика; 2 – характеристика при включении реостата в цепь обмотки возбуждения; 3 – характеристика при уменьшении напряжения; 4 – характеристика при включении реостата в цепь якоря.

9. Поскольку двигатель постоянного тока допускает плавное регулирование частоты вращения, то возникает вопрос о диапазоне регулирования. Широкий диапазон позволил бы использовать двигатель без применения редуктора, что не только упростило бы передачу, но и улучшило бы работу приводимого механизма. Однако возможность расширить диапазон регулирования ограничена, потому что увеличение частоты вращения приводит к ухудшению условий коммутации, а уменьшение частоты вызывает увеличение размеров двигателя, что ведет к его удорожанию. Поэтому обычно nmax/nmin=2 – 3.

10. Вид механических характеристик двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением при различных способах регулирования скорости дан на рис. 5РВ.

ЭДС якоря.

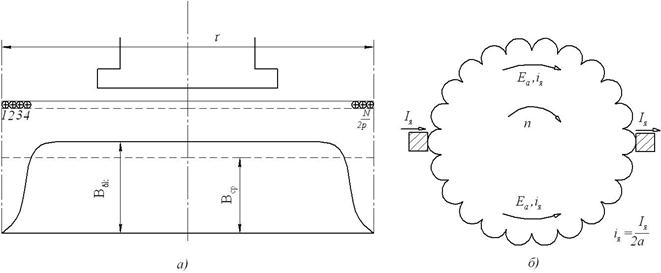

Обозначим буквой N число активных проводников обмотки и рассмотрим ЭДС якоря EЯ в предположении, что щетки установлены на геометрической нейтрали. Тогда ЭДС всех N/2a проводников параллельной ветви складываются арифметически и для вычисления EЯ можно просуммировать ЭДС N/2p проводников, расположенных под одним полюсом (рис. 6РВ а), и умножить результат на 2p/2a.

Рис. 6РВ Определение ЭДС якоря и электромагнитного момента: а) – характер распределения индукции в зазоре полюсного деления; б) – цепь простейшей якорной обмотки.

где: Bδk – значение индукции под k-м проводником на протяжении полюсного деления(рис. 6РВ а).

a – количество параллельно работающих элементарных машин, каждая из которых имеет две параллельных ветви(рис. 6РВ б).

При достаточно большом N/2p можно положить:

где Bср – среднее значение индукции на протяжении полюсного деления, равное:

Кроме того, окружная скорость якоря:

После подстановки этих величин в выражение (1РВ) получим:

Ce — постоянная для каждой машины величина.

Если вместо величины n ввести в формулу (2РВ) угловую скорость вращения:

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет