Трение в машинах, трение и износ в машиностроении

технические науки

- Штиб Алексей Викторович , студент

- Сибирский государственный университет водного транспорта

-

Похожие материалы

Основная работа всех машин и механизмов, заключается в относительном перемещении сопряженных поверхностей, которые сопровождаются трением и износом, из-за происходит выход из строя узлов и механизмов. Проблема износа и трения является одной из наиболее общих и важных, определяющих, в значительной мере, развитие и прогресс в области машиностроения и эксплуатации техники.

Трение является важнейшим видом вредного сопротивления; в то же время на действие сил трения основан ряд важнейших технологических процессов и работы механизмов: процессы прокатки, дробления, торможения автомобиля, сцепления шины с дорогой, трение в механизме сцепления, работа фрикционов, ременные передачи и т.д. Являясь неизбежным спутником всякого движения, а следовательно и работы машины, трение иногда достигает весьма большой величины; например, при прокатке около 50% все энергии двигателя затрачивается на преодоление трения.

Износ деталей оказывает решающее влияние на долговечность и эксплуатационную надежность узлов трения. Увеличение зазора в сопряжениях вследствие износа часто сопровождается снижением коэффициента полезного действия, возникновением ударных нагрузок, увеличением потерь на трение и интенсивности износа сопряженных деталей [1].

Работа, развиваемая силами трения, отчасти превращается в теплоту, отчасти затрачивается на истирание твердых трущихся поверхностей; при этом появляются колебания, звук (скрип тормозов, свист шин при резком торможении и т.д.).

Повышение температуры частей машины всегда нежелательно и даже опасно, так как перегрев может привести к самовозгоранию смазки, заеданию и поломкам частей машины: с повышением температуры металлы теряют в большей или меньшей степени свою прочность.

Больший интерес представляет новая энергетическая теория А.Д. Дубина; он отмечает, что нельзя правильно оценить и раскрыть природу трения и износа на основе одних только общих законов классической механики и считает, что трение есть процесс возбуждения атомов и атомной решетки поверхностного слоя в результате передачи энергии от одного тела к другому.

Трение и износ — весьма сложное явление физического, механического и химического характера, в настоящее время еще не достаточно изучено.

В машинах следует различать два основных вида трения скольжения: трение сухое и трение жидкостное; промежуточные виды трения скольжения: полусухое, являющееся разновидностью первого, и полужидкостное — разновидностью второго.

При сухом трении неизбежно нагревание трущихся тел и их изнашивание, состоящее отчасти в срыве бугорков, отчасти в деформациях и других более сложных явлениях молекулярного характера; повышение температуры при трении может довести вкладыши коленчатого вала из твердого состояния в расплавленное.

Жидкостное трение имеет совсем другой характер: при нем твердые трущиеся поверхности тел полностью отделены одна от другой сплошным слоем смазки (жидкости или газа) такой толщины, что даже самые высокие бугорки этих поверхностей не соприкасаются или почти не соприкасаются. Поэтому силами трения в этом случае являются главным образом силы сопротивления сдвига внутри самой жидкости, обладающей определенной вязкостью, а износ твердых поверхностей теоретически полностью исключен, таким образом, назначение смазки состоит в разъединении твердых трущихся поверхностей, в устранении непосредственного контакта между ними, неизбежно ведущего при относительном движении их к изнашиванию. [2].

Полусухое трение получается при наличии тонкого смазочного слоя, когда значительная часть бугорков твердых трущихся поверхностей еще соприкасаются, деформируются и срезается; поэтому для этого трения можно считать достаточно правильными законы Кулона.

Полужидкостное трение получается при недостаточной толщине слоя смазки, когда соприкасаются лишь немногие, наиболее выступающие бугорки твердых поверхностей; в этом случае можно пользоваться с достаточным приближением законами жидкостного трения. Однако провести резкую границу между полусухим и полужидкостным трением нельзя, так как оба происходят при неполной смазке: в первом случае — при преобладании контакта твердых поверхностей, во втором — при преобладании слоя смазки, прерываемого лишь в отдельных точках особенно выступающих бугорками. Обычно полусухое трение получается при малых скоростях, в особенности при пуске машины в начале ее движения, а полужидкостное — при неправильной или недостаточной смазке, в качающихся цапфах, а также при неправильной эксплуатации, например при перегрузке цапфы, и т.д. В технике оба основных вида трения (сухое и жидкостное) встречаются весьма часто; сухое трение — в фрикционных и ременных передачах, в тормозах, при прокатке и дроблении, при движении шины по дороге и т.д.; жидкостное трение — в хорошо смазываемых цапфах, пятах, ползунах и т.д.

В большинстве современных машин имеет место трение полужидкостное или полусухое, поэтому ближайшей задачей является переход на жидкостное трение, без износа трущихся поверхностей.

Износ частей машин — явление чрезвычайно вредное. Износ можно определить как нежелательный результат процесса изнашивания пи наличии трения. В основном износ заключается в поверхностном разрушении трущихся твердых тел под влиянием касательных сил трения, что сопровождается перенапряжением поверхностных слоев трущихся тел выше предела текучести или предела прочности, скалывание мельчайших частиц, пластическими деформациями и другими явлениями физического и химического характера

Величина износа характеризуется толщиной стертого слоя металла.

Различают следующие виды естественного износа:

- Коррозионный (под коррозией понимается физико-химический процесс разрушения металла под воздействием окружающей среды);

- осповидный (выкрашивание), преимущественно при качении;

- окислительный;

- тепловой;

- абразивный.

Работа любой машины неизбежно сопровождается трением при относительном движении ее частей, поэтому полностью устранить износ невозможно; величина же износа при непосредственном контакте поверхностей прямо пропорциональна работе сил трения. Абразивный износ частично вызывается действием пыли и грязи, поэтому очень важно содержать машину в чистоте, особенно ее трущиеся части, важно также, что бы работа машины была спокойной (безударной).

Таким образом, под изнашиванием следует понимать неизбежный и вредный процесс изменения формы и размеров частей машин и сооружений по действием главным образом сил трения и других тесно связанных с ним факторов. [3].

Огромное большинство деталей машин выходят из строя именно в следствии износа. Поэтому уменьшение трения и износа даже на 5-10% даст огромную экономию, что имеет исключительное значение.

Для борьбы с износом и трением заменяют одни металлы другими, применяют термическую и химическую обработку трущихся поверхностей, точную механическую обработку, а также заменяют металлы различными заменителями (пластмассами, древесиной специальной обработки и т.п.), изменяют конструкцию, улучшают смазку и вводят новые виды ее и т.д.

В машинах стремятся не допускать непосредственного трения скольжения твердых поверхностей, для чего или разделяют их слоем смазки (жидкостное трение), или же вводят между ними добавочные элементы качения (шариковые и роликовые подшипники), к перемещению грузов на катках и колесах и т.п.

Основное правило конструирования трущихся деталей машин состоит в том, что более дорогой и трудно заменяемый элемент трущейся пары (вал) изготовляют из более твердого и более износоустойчивого материала, обычно из твердой стали. А более простые, дешевые и легко сменяемый части (вкладыши подшипника) изготовляют из сравнительно мягкого материала с небольшим коэффициентом трения, обычно из бронзы, бабита, специальных сортов чугуна и т.п.

Кроме физического износа, машина подвержена также старению; при этом стареет ее конструкция и машина становится невыгодной технически и экономически по сравнению с новыми, более совершенными по конструкции и работе.

Список литературы

- Гаркунов, Д.Н. Триботехника. Износ и безызносность / Д.Н. Гаркунов. – М.: МСХА, 2001. – 616 с.

- Венцель, С.В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания / С.В. Венцель. – Киев: Техника, 1977. – 207 с.

- Виноградов, В.Н. Абразивное изнашивание / В.Н. Виноградов, Г. М. Сорокин, М. Г. Колокольников. – М.: Машиностроение, 1990. – 221 с

Завершение формирования электронного архива по направлению «Науки о Земле и энергетика»

Создание электронного архива по направлению «Науки о Земле и энергетика»

Электронное периодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-41429 от 23.07.2010 г.

Соучредители СМИ: Долганов А.А., Майоров Е.В.

ТРЕНИЕ и ИЗНАШИВАНИЕ

Срок службы механизмов, изделий в принципе ограничивается двумя основными событиями: возникновением постепенных отказов и внезапных отказов. Постепенные отказы происходят в основном вследствие изнашивания деталей. По причине износовых отказов выходит из строя до 90% всех машин. Ежегодные расходы на ТО и восстановительные ремонты машин огромны. Так, например, ТО превышает стоимость изготовления: для самолетов – до 5 раз; для автомобилей — до 6 раз; для станков — до 8 раз; для строительных и дорожных машин — 15 раз.

Остановимся подробно на отказах происходящих вследствие изнашивания.

Изнашивание — процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации при трении. Процесс изнашивания реализуется в паре трения (сопряжение) – совокупность двух подвижно сопряженных поверхностей деталей – и проявляется в постепенном изменении размеров и (или) формы тела.

Износ деталей – это результат процесса изнашивания, т.е. величина изношенного материала.

Различают внутреннее и внешнее трение.

Внешнее трение – явление сопротивления относительному перемещению, возникающее между двумя телами в зонах соприкосновения поверхностей по касательной к ним, и сопровождаемое диссипацией энергии.

В зависимости от характера относительного перемещения взаимодействующих деталей различают трение скольжения и трение качения.

Трение скольжения – трение движения двух твердых тел, при котором скорости тел в точках касания различны по величине и (или) направлению.

Примеры: тормозные колодки, поршень – зеркало цилиндра, коленчатый вал – цапфа.

Трение качения – трение движения двух твердых тел, при котором скорости тел в точках касания одинаковы по величине и направлению.

Примеры: детали подшипников качения, автомобильное колесо – дорога, жел.дорожн. колесо – рельс.

Экспериментально установлено, что большая часть энергии, выделяющейся при трении, переходит в тепло (до 99%) и ничтожная доля поглощается материалом трущейся пары, вызывая структурные и иные превращения в его поверхностном слое, включая его разрушение с образованием частиц износа. В свою очередь, тепловыделение при трении приводит к повышению температуры трущихся тел, которая в сильной степени влияет на интенсивность изнашивания.

Современная наука о трении не располагает базовой физической закономерностью, объясняющей природу трения. Для объяснения сил трения скольжения и качения привлекаются механические, физические и химические связи и реакции, могущие иметь место в контакте трущихся тел.

В современной механике машин для определения силы трения скольжения используется формула Амонтона

. Здесь N – сила нормального давления, f – коэффициент трения скольжения. Кроме того, экспериментально исследуется зависимость f от различных факторов: v, t 0 , Ra, свойств материалов трущейся пары, НВ.

Для уменьшения трения и износа в зону контакта тел вводится смазочный материал. В зависимости от наличия смазочного материала различают трение без смазочного материала и трение со смазочным материалом.

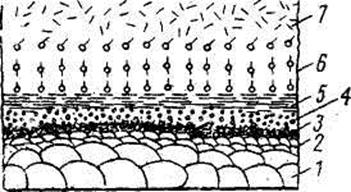

Прежде чем рассматривать виды трения рассмотрим структуру поверхностного слоя металла и покрывающих его слоев.

1- металл с исходной структурой;

2- наклепанный материал;

4- адсорбированный слой газов;

5- адсорбированный слой воды;

6- поверхностно-ориентированный слой полярных молекул смазочного материала;

7- слой жидкой смазки.

В зависимости от присутствия тех или иных слоев (1-7) могут реализовываться следующие режимы трения:

— трение при граничной смазке;

Трение двух тел, полностью лишенных любой среды, отличной от основного и наклепанного слоя материала (это все, что выше слоя 2). Условия для такого режима могут возникнуть лишь в космосе или в специальной вакуумной лабораторной установке. Характеризуется колоссальным износом и потерями на трение.

Трение при граничной смазке – поверхности сопряженных тел разделены слоем смазочного материала весьма малой толщины (от толщины одной молекулы до 0,1 мкм). Наличие граничного слоя или граничной пленки снижает силы трения по сравнению с трением без смазочного материала от 2 до 10 раз и уменьшает износ сопряжений в сотни раз.

Все масла способны адсорбироваться на металлической поверхности. Прочность пленки зависит от наличия в ней активных молекул, качества и количества последних. Почти все смазочные масла образуют на металлической поверхности граничную фазу квазикристаллической структуры толщиной до 0,1 мкм, обладающую более или менее прочной связью с поверхностью и продольной когезией. При наличии относительно толстой масляной прослойки между поверхностями трения переход от ориентированной структуры масла к неориентированной совершается скачком.

Молекулы смазочного материала ориентируются перпендикулярно к твердой поверхности, что позволяет представить для наглядности граничную пленку в виде ворса. При взаимном перемещении поверхностей трения «ворсинки» как бы изгибаются в противоположные стороны. На самом же деле происходит сдвиг с перекосом квазикристаллической структуры пленки. Сопротивление ее скольжению в таком состоянии несколько повышено.

Смазочный материал в граничном слое анизотропен, в тангенциальном направлении молекулярные слои легко изгибаются и при толщине слоя больше некоторой критической величины скользят друг по другу; по нормали к твердой поверхности пленка обладает высоким сопротивлением сжатию; ее несущая способность исчисляется не менее 1000 Н/мм 2 . Деформация сжатия пленки в довольно высоком интервале не выходит за пределы упругости.

Механизм трения при граничной смазке представляется в следующем виде. Под нагрузкой происходят упругая и пластическая деформации на площадках контакта, под которыми здесь следует понимать площадки наиболее близкого прилегания поверхностей, покрытых граничной пленкой смазочного материала, вплоть до мономолекулярного слоя. На площадках контакта может произойти взаимное внедрение поверхностей без нарушения целостности смазоной пленки. Сопротивление движению при скольжении складывается из сопротивления сдвигу граничного слоя и сопротивления «пропахиванию» поверхностей внедрившимися объемами. Кроме того на площадках контакта, подвергнутых наиболее значительной пластической деформации, и в местах с высокими местными температурами может произойти разрушение смазочной пленки с наступлением адгезии обнажившихся поверхностей и даже схватывание металлов на микроучастках. Это вызывает дополнительное сопротивление движению.

Благодаря подвижности молекул смазочного материала на поверхности трения адсорбция протекает с большой скоростью, что сообщает смазочной пленке свойство «самозалечиваться» при местных ее повреждениях. Это свойство играет большую роль в предупреждении лавинного процесса схватывания.

Невозобновляемая граничная пленка по мере возрастания пути трения изнашивается, масло из пленки адсорбируется на продукты изнашивания и уносится с поверхности трения; происходит сублимация пленки и удаление масла в атмосферу. Окисление пленки способствует дезориентации структуры и разрушению ее.

Жидкостное трение характеризуется тем, что поверхности трения в зоне наибольшего сближения разделены слоем жидкого смазочного материала (масла), превышающим сумму шероховатостей поверхностей контакта. Давление в смазочном слое (несущий слой) уравновешивает внешнюю нагрузку. При жидкостном трении сопротивление движению определяется внутренним трением (вязкостью) масла и складывается из сопротивления скольжению его слоев по толщине смазочной прослойки. Этот режим трения является оптимальным для узла трения с точки зрения потерь энергии, долговечности и износостойкости. Сила трения не зависит от природы сопрягаемых поверхностей. Коэффициент жидкостного трения составляет 0,001 … 0,005.

Существуют два способа создания давления в несущем слое.

Первый способ. Специально предусмотренный насос создает гидростатическое давление, достаточное для разделения поверхностей трения (гидростатические опоры).

Второй способ. Избыточное давление в смазочном слое создается за счет гидродинамического эффекта, возникающего между сопряженными поверхностями опоры при клиновидной форме зазора, определенных значениях вязкости масла и относительной скорости скольжения. Сущность эффекта состоит в том, что благодаря вязкости масло увлекается вращающейся цапфой в клиновидный зазор, при этом внутреннее трение затрудняет истечение жидкости через зазор и в слое возникает избыточное давление. Это давление возрастает с увеличением скорости вращения цапфы и при некоторой ее величине, приподнимая цапфу и уравновешивая внешнюю нагрузку, обеспечивает режим жидкостного трения в подшипнике.

В большинстве случаев в сопряжениях наблюдается смешанное трение. Более 70% смазываемых узлов трения работают в условиях смешанного трения.

При относительном перемещении двух поверхностей в области их контакта возникают механические и молекулярные связи, сопровождающиеся тепловыми, окислительными и другими эффектами. Возникновение и разрыв этих связей приводит в конечном счете к разрушению микрообъемов поверхности и их удалению, т.е. износу.

Современные представления о природе изнашивания базируются на факте дискретности контакта шероховатых тел (зеркало до 13%). Различают фактическую площадь контакта Sф и номинальную площадь контакта SН. SН = а*в; Sф = (0,1…1,0%) SН. Поэтому фактическое контактное давление на пятнах контакта во много раз выше номинального.

Процесс изнашивания реализуется на отдельных пятнах фактического контакта. Дискретность контакта при изнашивании поверхностей позволяет расчленить процесс на единичные акты, представив их в виде условных моделей взаимодействия единичной жесткой микронеровности (индентора) с гладкой упруго-пластичной поверхностью. Виды фрикционных связей представлены в таблице 1.

Вид Схема Характер деформирования Число циклов до разрушения Условие существования Упругое оттеснение материала Фрикционная усталость n >= nkp h/R 0,1 (в) h/R>0,3 (г) Разрушение пленок окислов Усталость материала пленки n >= nkp dτ / dh >0 Разрушение основного материала За один цикл n = 1 dτ / dh Нм (На = 1,7 Нм), то абразивная частица пластически деформирует («оттесняет») поверхностный слой металла (рис. б). При На > 1,7 Нм абразивная частица внедряется острой гранью в поверхность, производя микрорезание (рис. в).

По данным Хрущева М.М. для чистых металлов и термически необработанных сталей существует линейная зависимость между их твердостью и износостойкостью ε = b Нм. Для термически обработанных сталей износостойкость поверхности с увеличением твердости также возрастает, но в меньшей степени. Экономически целесообразно повышать твердость материала по сравнению с твердостью абразива не более, чем в 1,3 раза. При дальнейшем повышении твердости эффект резко снижается, поверхность становится хрупкой и разрушается при динамических нагрузках.

Основными мероприятиями по борьбе с абразивным изнашиванием являются:

— подбор материалов пар трения с высокой поверхностной твердостью;

— предохранение трущихся поверхностей от абразивных частиц;

— своевременное удаление продуктов износа из зоны трения.

. Здесь N – сила нормального давления, f – коэффициент трения скольжения. Кроме того, экспериментально исследуется зависимость f от различных факторов: v, t 0 , Ra, свойств материалов трущейся пары, НВ.

. Здесь N – сила нормального давления, f – коэффициент трения скольжения. Кроме того, экспериментально исследуется зависимость f от различных факторов: v, t 0 , Ra, свойств материалов трущейся пары, НВ.