Безопасность движения и тормозной момент

Серьезной проблемой является обеспечение безопасности эксплуатации автотранспортных средств. Автомобиль остается самым опасным транспортным средством, так как, имея массу от 1 до 50 т, он может двигаться со скоростью до 200 км/ч, удерживаясь на дороге только за счет трения колес о ее поверхность. Кинетическая энергия движущегося автомобиля опасна для окружающих.

Единственный способ справиться в критической ситуации с огромной энергией автомобиля — это своевременно снизить его скорость, т. е. притормозить. Торможение — одна из основных фаз движения любых транспортных средств, которое неоднократно повторяется в процессе работы и практически всегда завершает этот процесс.

Торможение может быть рабочее, аварийное, стояночное, а также служебное и экстренное. Экстренное и служебное торможения отличаются друг от друга интенсивностью, т. е. величиной замедления автомобиля. Экстренные торможения выполняются с максимальной интенсивностью и составляют 5—10% общего числа торможений. Служебные торможения применяют для остановки автомобиля в заранее намеченном месте или для плавного уменьшения его скорости. Замедление автомобиля при служебном торможении в 2—3 раза меньше, чем при экстренном.

Для интенсивного поглощения кинетической энергии движущегося автомобиля используют тормозные механизмы, которые создают на колесах искусственное сопротивление движению. При этом на ступицы колес автомобиля действуют тормозные моменты Мтор а между колесом и дорогой возникают касательные реакции дороги (тормозные силы Ртор) направленные навстречу движения.

Величина тормозного момента Мтор, создаваемого тормозным механизмом, зависит от его конструкции и давления в тормозном приводе. Для наиболее распространенных типов привода — гидравлического и пневматического — сила нажатия на тормозную колодку прямо пропорциональна давлению в приводе при торможении. Тормозной момент может быть определен по формуле

Mтоp = Vт*Pо

где Vт — коэффициент пропорциональности; Ро — давление в тормозном приводе.

Коэффициент от зависит от многих факторов (температуры, наличия воды и т. д.) и может изменяться в широких пределах.

Устройство автомобилей

Основы динамики торможения автомобиля

Тормозной момент

Для интенсивного поглощения кинетической энергии движущегося автомобиля используют тормозные механизмы, которые создают на колесах искусственное сопротивление движению. При этом на ступицы колес автомобиля действуют тормозные моменты Мтор , а между колесом и дорогой возникают касательные реакции дороги (тормозные силы Ртор ), направленные навстречу движения.

Величина тормозного момента Мтор , создаваемого тормозным механизмом, зависит от его конструкции, а также усилия (в механическом) или давления (гидравлическом или пневматическом) в тормозном приводе. Усилие и давление в приводе пропорциональны возникающему тормозному моменту и тормозным силам.

Тормозной момент может быть определен по формуле:

где υт – коэффициент пропорциональности, изменяющийся в широких пределах и зависящий от многих факторов – температуры, наличия воды и т. д.);

Р0 – давление в тормозном приводе.

Тормозная сила

Сумма тормозных сил на заторможенных колесах обеспечивает сопротивление торможения. В отличие от естественных сопротивлений (сила сопротивления качению или скатывающая сила) сила торможения может регулироваться от нуля до максимального значения, соответствующего экстренному торможению.

Если тормозящее колесо не проскальзывает по поверхности дороги, то кинетическая энергия автомобиля переходит в работу трения тормозного механизма и частично в работу сил естественных сопротивлений. При интенсивном торможении колесо может быть заблокировано тормозным механизмом, тогда оно скользит по дороге юзом и работа трением имеет место между шиной и опорной поверхностью.

По мере увеличения интенсивности торможения растут затраты энергии на проскальзывание шин, вследствие чего увеличивается их износ. Особенно велик износ шин при блокировке колес на дорогах с твердым покрытием и при высоких скоростях скольжения.

Торможение с блокировкой колес нежелательно и по условиям безопасности движения, поскольку на заблокированном колесе тормозная сила значительно меньше, чем при торможении на грани блокировки. Кроме того, при скольжении по дороге автомобиль теряет управляемость и устойчивость.

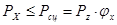

Предельное значение тормозной силы определяется коэффициентом сцепления φx колес с дорогой:

Для всех колес двухосного автомобиля:

где Ртор1 и Ртор2 – тормозные силы на колесах передней и задней оси автомобиля соответственно; G – вес автомобиля.

Уравнение движения автомобиля при торможении

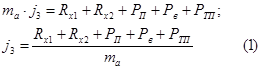

Для вывода уравнения движения автомобиля при торможении спроецируем все силы, действующие на автомобиль при торможении (рис. 1) на плоскость дороги:

где Рf – сила сопротивления качению;

Ртд – сила трения в двигателе, приведенная к колесам; зависит от рабочего объема двигателя, передаточного числа трансмиссии, радиуса колеса и КПД трансмиссии;

Рα – сила сопротивления подъему;

Рω – сила сопротивления воздуха;

Рj – сила инерции при поступательном движении;

Рг – сила гидравлического сопротивления в агрегатах трансмиссии, обусловленная вязкостью смазочного материала.

Для упрощения расчетов принимаем некоторые допущения, которые несуществленно повлияют на результаты.

При выключенном сцеплении или нейтральной передаче в коробке передач Ртд = 0.

Учитывая, что скорость автомобиля во время торможения падает, можно принять силу сопротивления воздуха Рω = 0.

Так как сила гидравлического сопротивления трансмиссии Рг мала по сравнению силой Ртор , ею тоже можно пренебречь, особенно при экстренном торможении.

Принятые допущения позволяют переписать уравнение (1) в упрощенном виде:

Учитывая формулы (1) и (2), получим:

где m – масса автомобиля; jз – замедление автомобиля.

Разделив обе части уравнения на силу тяжести автомобиля, получим:

где g – ускорение свободного падения.

Показатели тормозной динамичности

Показателями тормозной динамичности автомобиля являются: замедление jз , время торможения tтор и тормозной путь Sтор .

Замедление автомобиля

Роль различных сил при замедлении автомобиля в процессе торможения неодинакова. При небольших скоростях пренебрегают силой сопротивления воздуха, поскольку она незначительна.

С учетом этого уравнение замедления будет иметь вид:

Так как коэффициент продольного сцепления колеса с опорной поверхностью φx обычно значительно больше коэффициента сопротивления дороги ψ , то при торможении автомобиля на грани блокировки, когда усилие прижатия тормозных колодок таково, что дальнейшее увеличение этого усилия приведет к блокировке колес, величиной ψ в уравнении (3) можно пренебречь.

Тогда получим:

При торможении с отключенным двигателем коэффициент вращающихся масс можно принять равным единице ( δвр от 1,02 до 1,04), тогда получим:

Если при торможении автомобиля коэффициент сцепления φx колес с дорогой не меняется, то величина замедления остается постоянной, независимо от скорости движения.

Время торможения

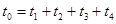

Время tо торможения автомобиля до полной остановки складывается из отрезков времени:

где tр – время реакции водителя, в течение которого он принимает решение и переносит ногу на педаль тормоза, оно составляет 0,2…0,5 с;

tпр – время срабатывания привода тормозного механизма, т. е. в течение этого промежутка времени происходит перемещение деталей в приводе. Время срабатывания привода зависит от типа привода и его технического состояния: для гидропривода tпр = 0,005…0,07 с для дисковых тормозных механизмов и tпр = 0,15…1,2 с для барабанных тормозных механизмов; для систем с пневматическим приводом tпр = 0,2…0,4 с;

tн – время нарастания замедления. С момента соприкосновения деталей в тормозном механизме замедление увеличивается с нуля до того установившегося значения, которое обеспечивает сила, развиваемая в приводе тормозного механизма. Время нарастания замедления может меняться в пределах от 0,05 до 0,2 и зависит от типа автомобиля, состояния дороги, дорожной ситуации, квалификации и состояния водителя, состояния тормозной системы. Оно возрастает с увеличением веса автомобиля и уменьшением коэффициента сцепления колес с дорогой;

tуст – врем движения с установившимся замедлением или время торможения с максимальной интенсивностью соответствует тормозному пути. В этот период времени замедление автомобиля практически постоянно.

Считая, что нарастание замедления и снижение скорости осуществляются по линейному закону, а максимальная интенсивность торможения может быть получена только при полном использовании коэффициента сцепления φx , полное время торможения автомобиля можно определить по формуле:

где v – скорость движения автомобиля до начала торможения;

tсумм = tр + tпр + 0,5 tн – время до начала установившегося замедления.

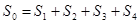

Тормозной путь

Величина тормозного пути зависит от характера замедления автомобиля.

Обозначив пути, проходимые автомобилем за время tр , tпр , tн и tуст соответственно Sр , Sпр , Sн и Sуст , можно записать, что полный остановочный путь Sо автомобиля от момента обнаружения препятствия до полной остановки может быть представлен в виде суммы:

Первые три слагаемые представляют собой путь пройденный автомобилем за время tсумм . Он может быть представлен, как

С учетом допущений, позволяющих пренебречь силами сопротивления воздуха и дороги можно вывести формулу полного остановочного пути автомобиля:

где jуст – максимальное замедление автомобиля, равное установившемуся замедлению. Значение jуст можно определить опытным путем, используя прибор для измерения замедления движущегося транспортного средства – деселерометр.

Тормозной момент на колесе АТС

Момент МТ завист от конструкции тормозного механизма, от конструкции тормозного привода. Для большинства типов тормозных приводов сила нажатия на колоджку пропорциональна давлению, развиваемому в тормозном приводе Р0 при торможении. Тогда величина тормозящего момента:

где g — коэффициент пропорциональности, зависящий от многих факторов, изменяется в широких пределах, для каждого АТС величина g относительно постоянная.

В резулььтате действия тормозного момента в зоне контакта шины с дорогой возникает тормозная сила:

Учитывая касательные реакции, действующие на оси АТС при тормоджении, а также приняв, что торможение осуществляется с отключенным двигателем можем отметить, что увеличение тормозного момегта сопровождается увеличением касательной реакции дороги, однако это продолжается лишь до тех пор, пока касательная реакция не достигнет своего максимального значения, т.е. сцепление шины с дорогой

Тормоза современных АТС могут развивать момент, превышающий момент силы сцепления шины с дорогой, поэтому часто на практике наблюдается юз колес, т.е блокировка и скольжение по дороге невращающегося колеса. До блкировки колеса имели между тормозными прокладками и барабанами силу трения скольжения, а в зоне контакта шины с дорогой силу трения покоя. После блокировки идет обратное изменение сил. При блокировке затраты энергии на трение в тормозе и качение колеса прекращаются. Почти все энергия выделяетс в месте контакта шины с дорогой. Повышение температуры шины приводит к размягчению резины, а значит еще уменьшению коэфициента сцепления. Поэтому наибольшая эфективность достигается в случае качения колеса на пределе блокировки.

Схема сил, действующих на АТС при торможении.

Реакции RX1 и RX2 различны в различных случаях торможения.

— экстренное – цель – максимальная скорость остановки АТС;

— аварийное – цель – предотвращение ДТП;

— служебное – цель – изменение скорости движения при движении в транспортном потоке – это главное торможение.

Все типы торможения деляться на полное и неполное. При экстренном торможении продольные реакции RX1 и RX2 являются максимальными (RX= RXmax). Такой случай торможения называют с полным использованием сил сцепления.

Рассмотрим случай при следующих допущениях:

1. Реакция RX достичает максимального значения одновременно на всех колесах.

2. Коэфициенты jх всех колес одинаковы и неизменны на всем пути торможения.

Процесс торможения при принятых допущениях может быть описан графиком зависимости j3=f(t) (замедление – функция от времени), имеющим следующий вид.

Начало координат соответствует момменту нажатия на тормозную педаль – это и есть начало торможения. Для лучшей илюстрации на график наносят кривую зависимости va=f(t), при этом изменение скорости может иметь следующий вид Þ.

tc – время срабатывания тормозного привода, зависящее от величин зазоров в механизмах, типа тормозного механизма, его технического состояния. При этом в общем случае изменение величины замедления идет в нарастающем плане. После срабатывания механизма и привода идет гашение скорости, а велиичина замедления практически постоянна. Время от начала отпускания тормозной педали до появления зазоре в механизмах. Для характеристики тормозных механизмов тормозного привода и качества тормозной системы АТС существует параметр, определяющий общее время остановки автомобиля:

t1 – время реакции водителя, с;

t2 – время между нажатием на тормозную педаль и началом действия тормозов, с;

t3 – время увеличения замедления, с;

t4 –время полного торможения, с.

Сумма (t2+t3) – время срабатывания тормозного привода. Из всех представленых величин аналитечески возможно определить лишь время полного торможения, остальные – экспериментально. При экстремалном торможении тормозная сила с несколько раз выше, чем сила сопротивления ветра Рв и сила сопротивления подьему РП. При расчетах этими силами пренебрегают. Величина замедления согласно допущений будет равна:

При всех других значениях использования веса данное соотношение недействительно.

Для приближенния результатов экспериментальных данных к расчетным в формулуопределения замедления вводят коэффициент эфективности торможения, тогда

kэ показывает во сколько раз действие замедления автомобиля меньше теоретического максимально возможного на данной дороге. Для легковых — kэ=1,2; для грузовых kэ=1,3…1,4.

Составляющую времени торможения t4 возможно определить численым интегрированиет выражения (1).

Найдя по графику замедление для нескольких значений скорости величины мгновенных замедлений определяют среднее замедление в каждом интервале скорости. Опредеив приращение времени на каждом интервале и суммировав все эти приращения к полному времени торможения в начальный момент определяем время движения автомобиля при торможении. Путь движения автомобиля при торможении также определяем графо-аналитическим способом, обозначив путь прохождения автомобиля за каждый интервал времени получаем выражение:

Выполнив ряд преобразований и читывая, что время, соответствующее движению автомобиля с установившимся замедлением изменяется по закону близкому к линейному, устанавливаем величину замедления:

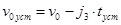

Определив скорость в начальный момент торможения и время установившегося торможения определим скорсть, соответствующую началу движения с установившимся зымедлением:

Путь движения автомобиля при торможении определяют согласно отмеченому рануу графо-аналитическому способу либо экспериментальным путем. Особое значние и влияние на эфективность торможения АТС оказывают условия, при которых происходит торможение.