Проверка углов установки колёс — основные положения

Современные автомобили имеют всё более сложные и качественные шасси, которые должны соответствовать как требованиям по комфортабельности и спортивности, так и, в особой степени, требованиям безопасности движения.

Для того, чтобы требования к ходовой части выполнялись в течение всей «жизни автомобиля», а также после возможных аварий, сегодня существуют отличные возможности по проверке геометрии ходовой

части и корректировке неправильных настроек.

Введение

Ходовая часть является связующим звеном между автомобилем и дорожным полотном. Как силы, действующие на опорную поверхность колеса и силы тяги, так и возникающие при прохождении поворотов силы бокового увода передаются ходовой частью на дорогу через колёса

автомобиля.

Таким образом, ходовая часть подвергается воздействию множества сил и моментов.

Увеличивающаяся мощность автомобилей, а также возросшие требования к их комфортабельности и безопасности ведут к постоянному росту требований к ходовой части.

По мере усложнения конструктивного исполнения кинематики ходовой части с течением времени трудоёмкость регулировки постоянно

увеличивалась, а допуски при регулировке постоянно уменьшались.

Для проверки и, при необходимости, регулировки кинематики ходовой части необходимо проверить или отрегулировать ходовую часть на специальных измерительных стендах.

При этом необходимо учитывать, что регулировать ходовую часть следует только после проведённого ремонта, или возникновения проблем в этой ходовой части.

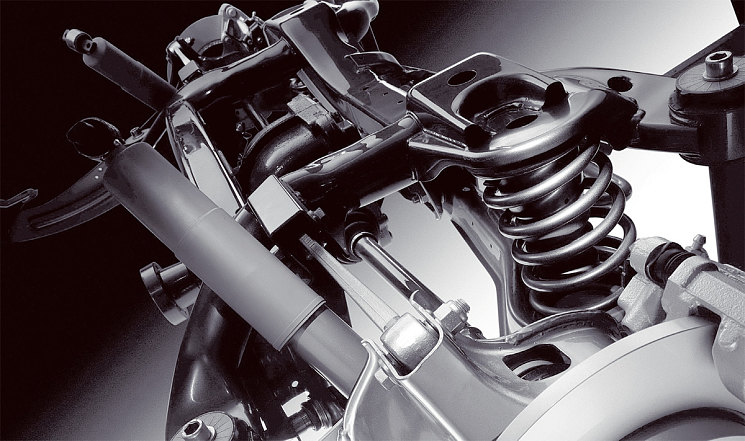

Устройство ходовой части

К ходовой части относятся:

-подвеска колёс,

-колёса,

-пружины,

-амортизаторы

-передняя/задняя подвески,

-рулевое управление,

-тормоза, включая элементы управления,

-подрамник.

Расчётное положение — положение автомобиля в системе осей координат X-Y-Z

При разработке автомобиля вначале определяется расчётное положение. Это положение описывается системой осей координат X-Y-Z.

При этом оси Z и X проходят через центр передней подвески, ось Y в большинстве случаев проходит точно через центры передних колёс. Расчётное положение соответствует положению автомобиля при номинальной установочной высоте расположения кузова.

Все номинальные значения, указанные производителем автомобиля, относятся к расчётному положению.

Таким образом, при определении и сравнении данных в процессе проверки углов установки колёс всегда учитывается расчётное положение — это касается и описываемых далее терминов и обозначений для ходовой части.

Установочная высота

Установочная высота, или высота уровня оказывает решающее влияние на результаты проверки углов установки колёс. На неё влияет загрузка, степень заправки топливного бака или других ёмкостей с жидкостью,

а также перепад температур, вследствие чего могут изменяться такие параметры ходовой части, как развал, схождение и угол продольного наклона оси поворота управляемых колёс.

Специальные термины и обозначения для ходовой части

Средняя плоскость колеса

Средняя плоскость колеса проходит перпендикулярно оси вращения колеса по центру шины колеса.

Точка пересечения средней плоскости колеса с опорной поверхностью (точка опоры колеса)

Точка опоры колеса — это расположенная в средней плоскости колеса точка пересечения перпендикуляра, проходящего через ось вращения

колеса, с плоскостью дорожного полотна.

Ширина колеи

Ширина колеи — это расстояние между серединами шин колёс каждой оси. В случае независимой подвески колёс с поперечными или диагональными рычагами при сжатии и отбое упругих элементов подвески

ширина колеи меняется.

Колёсная база

Колёсная база — это расстояние между центрами колёс передней и задней оси.

Продольная средняя плоскость автомобиля

Продольная средняя плоскость автомобиля представляет собой рассекающую автомобиль неподвижную плоскость, перпендикулярную

дорожному полотну и проходящую через середину колеи передних и задних колёс (плоскость X-Z).

Геометрическая ось движения

Геометрическая ось движения представляет собой биссектрису суммарного угла схождения колёс задней оси.

Задняя ось является осью, определяющей курсовое направление автомобиля. Поэтому все измерения для колёс передней оси, а также некоторых вспомогательных систем водителя выполняются

относительно геометрической оси движения. В оптимальном состоянии геометрическая ось движения лежит в продольной средней плоскости

автомобиля.

Угол тяги

Угол тяги представляет собой угол между продольной средней плоскостью автомобиля (2) и геометрической осью движения (1).

Он образуется из геометрической оси движения, бокового смещения и перекоса задней подвески. Если биссектриса угла направлена влево вперёд, то угол тяги называется положительным. Если она направлена вправо вперёд, то угол называется отрицательным.

Положение прямолинейного движения

Это положение колёс является вспомогательным положением, при котором индивидуальные углы схождения колёс относительно продольной средней плоскости у обоих передних колёс одинаковые.

В этом положении осуществляется измерение углов установки колёс задней оси.

Индивидуальный угол схождения колёс задней оси

Индивидуальный угол схождения колёс задней оси представляет собой угол между продольной средней плоскостью автомобиля и секущей средней плоскости отдельного колеса.

Он положительный (положительное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону продольной средней плоскости автомобиля.

Он отрицательный (отрицательное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону от продольной средней плоскости автомобиля.

Индивидуальный угол схождения колёс передней оси

Индивидуальный угол схождения колёс передней оси представляет собой угол между геометрической осью движения и секущей средней плоскости

отдельного колеса.

Он положительный (положительное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону геометрической оси движения.

Он отрицательный (отрицательное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону от геометрической оси движения.

Суммарное схождение

Суммарное схождение получают путём сложения индивидуальных углов схождения левого и правого колёс одной оси, причём необходимо учитывать знаки значений индивидуальных углов схождения.

Развал

Развал — это угол между средней плоскостью колеса и вертикалью к точке пересечения средней плоскости колеса с опорной поверхностью.

Различают положительный и отрицательный развал:

-положительный (+) — когда верхняя часть колеса

наклонена от средней плоскости колеса наружу;

-отрицательный (–) — когда верхняя часть колеса

наклонена от средней плоскости колеса внутрь.

Поперечный наклон оси поворота

Поперечный наклон оси поворота — это наклон оси поворота (b) относительно перпендикуляра (a) (в плоскости, параллельной продольной средней плоскости автомобиля) к дорожному полотну.

Благодаря поперечному наклону оси поворота при повороте управляемых колёс кузов автомобиля приподнимается, вследствие чего возникают силы, стремящиеся вернуть колесо в прямолинейное положение.

Плечо обкатки

Плечо обкатки — это расстояние между точкой опоры колеса и точкой пересечения продолжения оси поворота колеса (называемой также осью

поворота) с опорной поверхностью колеса.

Различают положительное (+), отрицательное (–) и нулевое плечо обкатки. Плечо обкатки определяется развалом, поперечным

наклоном оси поворота и вылетом колёсного диска.

Плечо обкатки — динамическая стабилизация автомобиля

При отрицательном плече обкатки колесо с большим коэффициентом сцепления сильнее отклоняется внутрь — колесо самостоятельно

стремится повернуться в сторону, противоположную развороту, — водитель должен просто удерживать рулевое колесо.

При нулевом плече обкатки предупреждается передача посторонних сил на рулевое управление при подтормаживании тормозов с одной стороны

автомобиля и при повреждении шины.

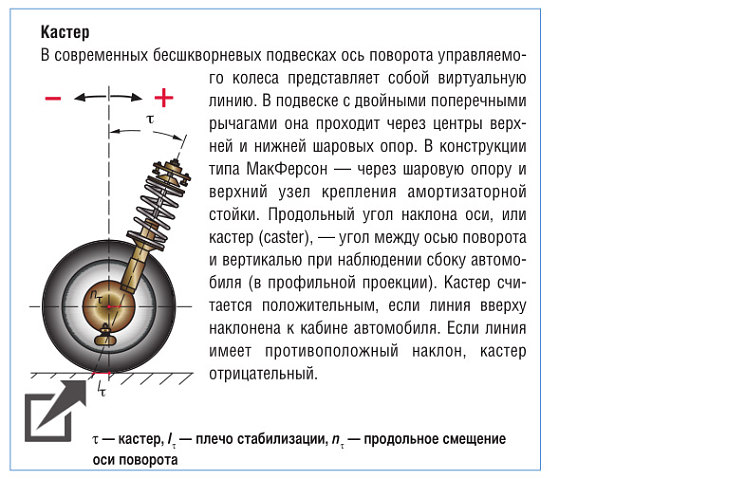

Продольный наклон оси поворота (кастер)

Продольный наклон оси поворота — это наклон оси поворота в направлении продольной оси автомобиля относительно вертикали к плоскости дорожного полотна.

Различают положительный и отрицательный угол

продольного наклона оси поворота:

-положительный — «точка опоры колеса следует за точкой пересечения оси поворота колеса с опорной поверхностью» — колёса стремятся к

положению прямолинейного движения динамическая стабилизация;

-отрицательный — «точка опоры колеса опережает точку пересечения оси поворота колеса с опорной поверхностью» — колёса волочатся.

Обратное схождение в повороте

Обратное схождение в повороте представляет собой разницу углов поворота колеса, движущегося по внешнему радиусу поворота

(меньший угол) и колеса, движущегося по внутреннему радиусу поворота (больший угол).

Обратное схождение в повороте задаётся рулевой трапецией. Таким образом оно даёт представление о принципе работы рулевой трапеции при соответствующем повороте управляемых колёс —влево или вправо.

Рулевая трапеция

Передняя подвеска, рычаги рулевых тяг и рулевой механизм с рулевыми тягами в совокупности образуют рулевую трапецию.

С помощью рулевой трапеции обеспечиваются разные углы поворота управляемых колёс, необходимые для движения в поворотах.

Поворотный кулак и рычаги рулевой тяги расположены относительно друг друга не под углом 90°. Из этого вытекают неравные расстояния перемещения концов обоих рычагов рулевой тяги при повороте управляемых колёс. Это приводит к повороту управляемых колёс на разные углы.

Максимальный угол поворота управляемых колёс

Максимальный угол поворота — это угол средней плоскости колеса, движущегося по внутреннему радиусу поворота (B), и колеса, движущегося по внешнему радиусу поворота (A) относительно

продольной средней плоскости автомобиля при повороте рулевого колеса влево-вправо до упора.

Максимальные углы поворота в обе стороны должны быть одинаковыми. Это обеспечивает одинаковые диаметры разворота.

Угол бокового увода колеса

Угол бокового увода колеса — это угол,образуемый плоскостью колеса к направлению движения (направлению движения колеса).

Угол бокового увода возникает в том случае, когда на катящийся автомобиль действуют посторонние боковые силы, такие, как сила ветра и центробежная сила. При этом колёса меняют направление своего движения и движутся под определённым углом к прежнему направлению

движения.

Если угол бокового увода передних и задних колёс одинаков, автомобиль обладает нейтральной поворачиваемостью. Если угол бокового увода

передних колёс больше, возникает недостаточная поворачиваемость. Если угол бокового увода больше у задних колёс, возникает избыточная

поворачиваемость.

Угол бокового увода зависит от нагрузки на колесо, посторонней силы, конструкции шины, профиля шины, давления воздуха в шине и силы трения сцепления.

Угол смещения колеса

Угол смещения колеса представляет собой угол между линией, соединяющей точки опоры колёс, и линией, проходящей под углом 90° к

геометрической оси движения.

Различают положительный и отрицательный угол смещения колеса:

-положительный — правое колесо смещено

вперёд;

-отрицательный — правое колесо смещено назад.

Разница колёсной базы

Разница колёсной базы — это угол между соединительными линиями точек опоры передних и задних колёс.

Различают положительный и отрицательный угол:

-положительный — колёсная база с правой стороны автомобиля больше колёсной базы с левой стороны;

-отрицательный — колёсная база с правой стороны автомобиля меньше колёсной базы с левой стороны.

Боковое смещение

Боковое смещение — это угол между линией, соединяющей точки опоры переднего левого (правого) и заднего левого (правого) колёс и

геометрической осью движения. Боковое смещение позволяет сделать вывод о возможных повреждениях кузова.

Разница ширины колеи

Разница ширины колеи представляет собой угол между линией, соединяющей точки опоры левого переднего и левого заднего колёс и линией, соединяющей точки опоры правого переднего и

правого заднего колёс.

Разница ширины колеи определяется как положительная, когда ширина колеи задних колёс больше ширины колеи передних колёс.

Смещение оси

Смещение оси считается положительным, когда задняя ось, соотнесённая с геометрической осью движения, смещена относительно передней оси вправо.

Смещение оси позволяет сделать вывод о возможных повреждениях кузова.

Вылет колёсного диска

Вылет колёсного диска — это расстояние от середины обода до внутренней плоскости прилегания колёсного диска к ступице («x»).

Вылет колёсного диска влияет на ширину колеи и плечо обкатки.

Различают три варианта вылета колёсного диска:

-нулевой — когда внутренняя плоскость прилегания расположена точно посередине колеса;

-положительный — когда внутренняя плоскость прилегания смещена к внешней стороне колеса относительно середины колеса — уменьшение ширины колеи;

-отрицательный — когда внутренняя плоскость прилегания смещена к внутренней стороне колеса относительно середины колеса — увеличение ширины колеи.

Почему необходимо проверять геометрию ходовой части?

Для обеспечения оптимальных динамических характеристик и минимального износа шин при эксплуатации автомобиля необходима правильная регулировка ходовой части.

Неправильная регулировка, например, схождения или развала, возникшая в результате износа или аварии, приводит к ограничению активной безопасности автомобиля, обеспечиваемой его

динамическими характеристиками.

Таким же образом недопустимое отклонение в регулировке ходовой части может возникнуть после ремонта, например, при замене деталей ходовой части.

Неправильные регулировки могут привести к неправильным углам установки колёс, что впоследствии может привести к повреждению шин.

В случае нарушения динамических характеристик или появлении явного износа путём проверки углов установки колёс можно определить, что стало их причиной и каким образом с помощью соответствующих регулировок можно восстановить надлежащее состояние ходовой части.

Секреты подвескостроения У-У-К. Часть 2

Окончание. Начало в № 1/2018

Рассмотренные нами развал и схождение – параметры, которые определяются для всех четырех колес автомобиля. Далее речь пойдет об угловых характеристиках, которые имеют отношение только к управляемым колесам и определяют пространственную ориентацию оси их поворота.

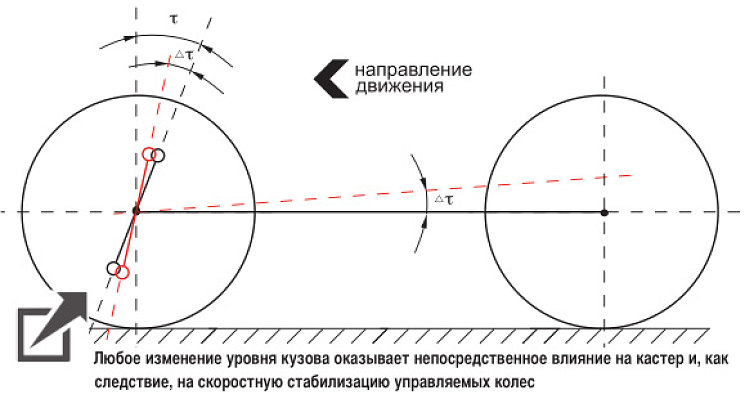

Известно, что положение оси поворота управляемого колеса автомобиля определяется двумя углами: продольным и поперечным. А почему бы не сделать ось поворота строго вертикальной? В отличие от случаев с развалом и схождением ответ на этот вопрос более однозначный. Здесь разные источники практически единодушны, по крайней мере в отношении продольного угла наклона – кастера.

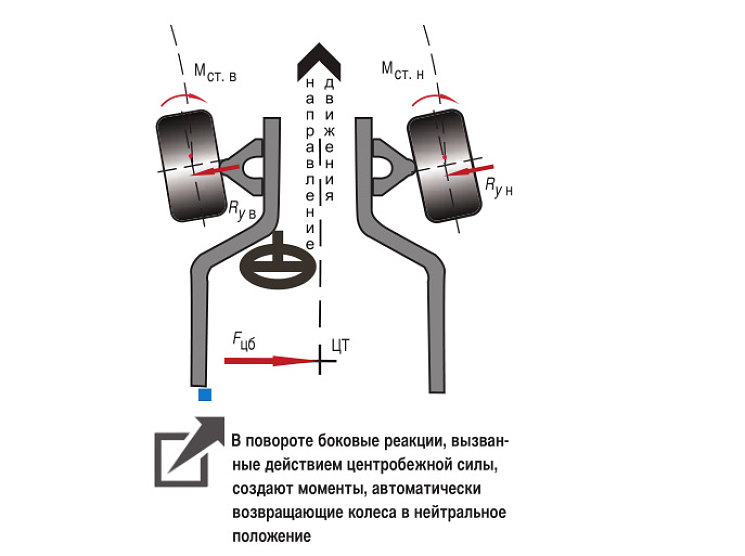

Справедливо отмечают, что главная функция кастера – скоростная (или динамическая) стабилизация управляемых колес автомобиля. Стабилизацией в данном случае называют способность управляемых колес сопротивляться отклонению от нейтрального (соответствующего прямолинейному движению) положения и автоматически возвращаться к нему после прекращения действия внешних сил, вызвавших отклонение. На движущееся автомобильное колесо постоянно действуют возмущающие силы, стремящиеся вывести его из нейтрального положения. Они могут быть следствием проезда неровностей дороги, неуравновешенности колес и т.д. Поскольку величина и направление возмущений постоянно меняются, их воздействие носит случайный колебательный характер. Не будь механизма стабилизации, парировать колебания пришлось бы водителю, что превратило бы управление автомобилем в мучение и наверняка увеличило износ шин. При грамотно выполненной стабилизации автомобиль устойчиво движется по прямой с минимальным вмешательством водителя и даже с отпущенным рулевым колесом.

Отклонение управляемых колес может быть вызвано намеренными действиями водителя, связанными с изменением направления движения. В этом случае стабилизирующий эффект содействует водителю на выходе из поворота, автоматически возвращая колеса в нейтральное положение. А вот на входе в поворот и в его апексе «драйверу», напротив, приходится преодолевать «сопротивление» колес, прикладывая к рулевому колесу определенное усилие. Возникающая на рулевом колесе реактивная сила создает то, что называют чувством руля, или информативностью рулевого управления, и чему уделяют много внимания и разработчики автомобилей, и автомобильные журналисты.

Самой идее стабилизации рулевого управления автомобиля за счет положительного кастера более сотни лет. Считается, что впервые она была предложена в английском патенте 1896 года неким Артуром Кребсом. Для объяснения механизма этого явления обычно приводят в пример конструкцию поворотных колес роялей и продуктовых тележек. Особенность упомянутых колес состоит в том, что ось их поворота смещена относительно оси вращения. В этом случае след оси поворота (воображаемая точка ее пересечения с поверхностью) находится на некотором расстоянии от центра пятна контакта колеса. За счет этого колесо в движении всегда стремится строго следовать за идущей впереди осью. В качестве стабилизирующего фактора выступает сила сопротивления качению. Как только линия ее действия отклоняется от следа оси, возникает момент, возвращающий колесо в исходную позицию. Стабилизирующее действие тем сильнее, чем больше сила сопротивления качению и смещение оси поворота. Если бы с автомобильным колесом все было так же просто и понятно! Нет, что касается конечного результата, аналогия соблюдается. А вот описанный «рояльно-тележечный» механизм стабилизации имеет примерно такое же отношение к автомобильному колесу, как и сами рояли к автомобилям.

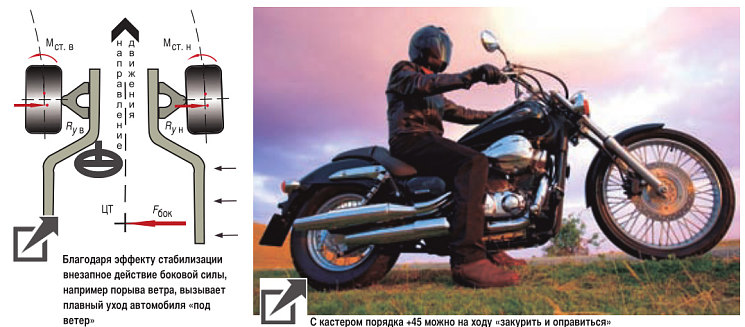

Почему это так? Одна из причин, причем далеко не главная, состоит в том, что в автотехнике стабилизация управляемых колес достигается несколько иными конструктивными мерами. Нужный вылет оси поворота (его называют плечом стабилизации) чаще всего получают за счет ее наклона в продольном направлении на угол, который и называют кастером. Наглядный пример такой конструкции – устройство передней вилки мотоцикла. Ее наклон придает управляемому колесу движущегося «полуавтомобиля» стабильность, что позволяет байкерам безнаказанно выполнять трюки, не держась за руль. Иногда наклон сочетают с небольшим смещением оси в ту или иную сторону от центра вращения колеса. У современных легковых автомобилей обычно кастер принимает положительные значения, которые не превышают десяти угловых градусов. При этом плечо стабилизации оказывается небольшим по отношению к размерам колеса. А уж плечо продольных сил (сопротивления качению или тяги) – и вовсе мизерным. Поэтому они просто не в состоянии стабилизировать массивное колесо автомобиля. Да это и не нужно – в момент действия дестабилизирующих боковых сил в пятне контакта автомобильного колеса с дорогой генерируются достаточно мощные поперечные (боковые) реакции, парирующие возмущение.

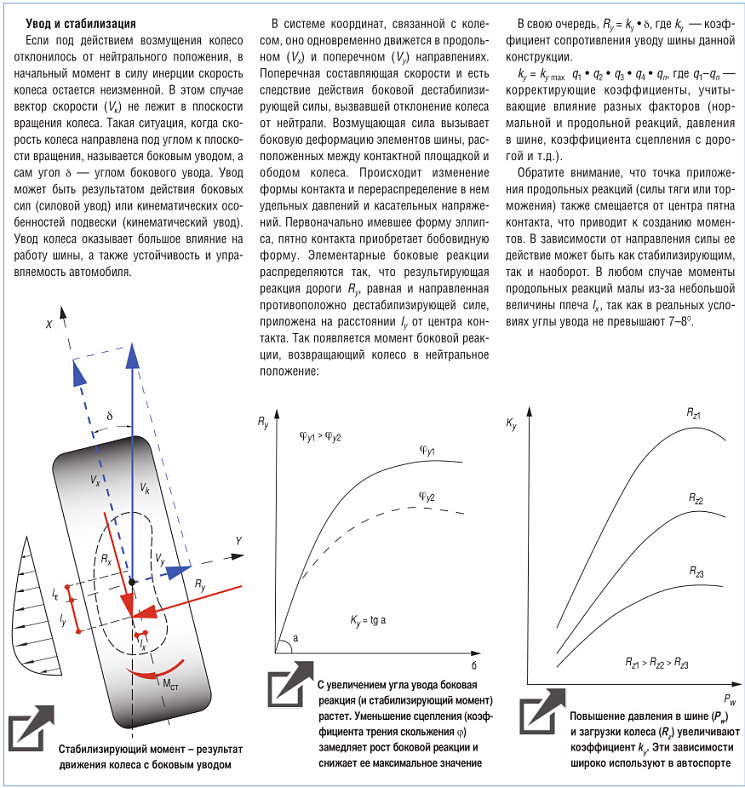

Они возникают вследствие сложных процессов деформации шины, катящейся с боковым уводом. Значительная деформация эластичной шины в радиальном, касательном и тангенциальном направлениях и есть главная причина отличия механизма стабилизации автомобильного колеса от слабо или вовсе не деформируемых колес роялей и продуктовых тележек.

В результате характер стабилизации меняется с «продольного» на «поперечный».

Дополнительная информация о боковом уводе, механизме образования боковой реакции и стабилизирующего момента приведена в справке. Стоит подчеркнуть, что в результате увода колеса под действием боковой силы (силового увода) равнодействующая элементарных боковых реакций всегда оказывается смещенной назад по ходу движения от центра контактной площадки. То есть стабилизирующий момент действует на колесо даже в том случае, когда след оси поворота совпадает с центром пятна контакта. Возникает вопрос: зачем вообще нужен кастер? Дело в том, что стабилизирующий момент (Мст) зависит от различных факторов (конструкции шины и давления в ней, нагрузки на колесо, сцепления с дорогой, величины продольных сил и т.д.) и не всегда оказывается достаточным для оптимальной стабилизации управляемых колес. На этот случай плечо стабилизации увеличивают продольным наклоном оси поворота, т.е. положительным кастером. Дестабилизирующие силы, действующие на колесо движущегося автомобиля, вызываются разными причинами, но, как правило, имеют одинаковый, инерциальный характер. Соответственно, и боковые реакции, и стабилизирующие моменты с ростом скорости увеличиваются. Поэтому стабилизацию управляемых колес, в которую вносит весомый вклад кастер, называют скоростной. С увеличением скорости она «рулит» поведением управляемых колес. На малых скоростях влияние этого механизма становится несущественным. Забегая вперед, упомянем, что здесь работает стабилизация весовая, за которую отвечает наклон оси поворота колеса в поперечном направлении.

Установка оси поворота управляемых колес с положительным кастером полезна не только для их стабилизации. Положительный кастер устраняет опасность резкого изменения траектории и даже опрокидывания автомобиля под действием внезапной боковой силы. Она может быть следствием порыва ветра или движения поперек склона. Благодаря положительному кастеру автомобиль даже с отпущенным рулем плавно поворачивает «под ветер» или «под уклон». Увеличение продольного угла наклона в положительную сторону, в общем случае, имеет позитивные следствия, но приводит к росту усилия руления. Это значит, что возрастают нагрузки на усилитель и детали рулевого механизма. Поэтому выбор кастера – опять-таки компромисс, который у современных легковых автомобилей достигается при величинах порядка +2. 6°. Меньшие значения, как правило, типичны для машин с большой нагрузкой на ось – чтобы чрезмерно не увеличивать усилие на руле. Своим нехарактерным подходом к выбору кастера известны конструкторы Mercedes-Benz. У большей доли «мерсов» продольный угол наклона оси поворота лежит в пределах +10–12°. Почему это так?

Дело в том, что таким образом конструкторы усиливают еще одно благоприятное следствие кастера. Продольный наклон оси поворота приводит к существенному изменению развала управляемых колес при их повороте. Механизм зависимости проще понять, если представить гипотетическую ситуацию, когда ось поворота колеса расположена горизонтально (кастер равен +90°). В этом случае «поворот» управляемого колеса полностью трансформируется в изменение его наклона относительно дорожного полотна, т.е. развала. Тенденция такова, что развал внешнего колеса в повороте становится более отрицательным, а внутреннего – более положительным. Как мы уже уяснили, это благотворно отражается на устойчивости автомобиля при маневрах. Чем больше кастер, тем больше изменение углов развала в повороте. Поэтому иногда (как и в случае с M-B) угол наклона оси поворота намеренно увеличивают. Чтобы при этом не превысить допустимое усилие на рулевом колесе (не увеличить чрезмерно плечо стабилизации), ось поворота смещают в продольном направлении так, что она проходит на некотором расстоянии позади оси вращения колеса. Выходит, у всех современных автомобилей ось поворота наклонена в положительную сторону. В этом месте стоит вернуться назад, к критике представления об однозначной связи между развалом и схождением (см. № 5/2009). Если принять во внимание наличие положительного кастера, становится понятно, что вызванная развалом боковая сила (тяга развала), направленная от автомобиля, «работает» на увеличение схождения управляемых колес, а никак не наоборот. Действительно, положительный наклон оси поворота провоцирует возникновение моментов, стремящихся повернуть управляемые колеса в сторону увеличения схождения. Причем момент тяги развала не единственный и не определяющий. Наибольшее воздействие на схождение оказывает момент одной из составляющих вертикальной реакции (Rz):

MRz = f (Rz · sin τ).

Эксперименты, объектом которых был автомобиль BMW 323i, показали, что при движении по прямой на каждое его управляемое колесо действует момент порядка 40 Нм.

Отсюда становится понятно, к чему может привести нарушение регулировки кастера. Разница этого параметра для левого и правого колес влияет на способность автомобиля держать прямолинейную траекторию. Если она превышает 1°, отличие моментов на управляемых колесах становится ощутимым и возникает боковой дрейф автомобиля в сторону колеса с меньшим кастером. Это, в общем случае, негативное явление иногда используют во благо и намеренно придают кастеру и углам развала управляемых колес разных бортов немного отличные значения. К примеру, автомобиль, предназначенный для правостороннего движения, из-за профилирования дорожного полотна испытывает дрейф по направлению к обочине. Чтобы его компенсировать, правое колесо устанавливают с чуть более отрицательным развалом и немного более положительным кастером. Естественно, проделать эту процедуру можно лишь в том случае, если таковая возможность предусмотрена. В последнее время автопроизводители стараются избавить сервисменов от забот по регулировке развала, и тем более кастера. Эти параметры все чаще только контролируются. Согласно рекомендациям любая процедура контроля УУК должна предваряться проверкой уровня кузова. Особенно тщательно положение кузова контролируется при измерении кастера – этот параметр напрямую зависит от разницы его уровня впереди и сзади. Об этом стоит помнить апологетам «буратино-тюнинга», увлекающимся установкой проставок под заднюю часть кузова. Если внешний вид автомобиля, принимающего неприличную позу, – исключительно дело вкуса, то снижение и даже полная потеря скоростной стабилизации управляемых колес – вопрос безопасности, в том числе безопасности ни в чем не повинных «соучастников» дорожного движения. Заметного влияния на износ шин регулировка кастера не оказывает.

Любопытно, что лет тридцать и более тому назад в спецификациях на легковые автомобили можно было увидеть диаметрально противоположную картину – у большинства автомобилей кастер был отрицательным. Причина в том, что тогда был в моде «легкий руль». Поскольку усилитель рулевого управления был в диковинку, инженеры таким способом боролись за то, чтобы автомобиль на скорости рулился «одним пальцем». При этом достаточная скоростная стабилизация колес достигалась благодаря повсеместному применению шин диагональной конструкции. Они более подвержены деформациям, чем шины радиальные. Вследствие этого даже при отрицательном наклоне оси поворота продольный снос боковой реакции оказывался достаточным для создания стабилизирующего момента. Если на такой «ретромобиль» установить современные радиальные шины, он будет рыскать из стороны в сторону. Устранить проблему можно регулировкой кастера – нужно придать углу положительное значение.

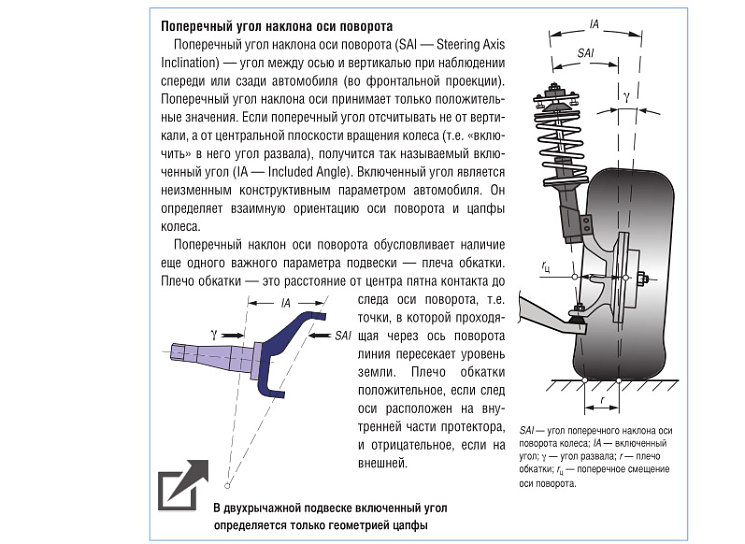

Говоря об ориентации оси поворота управляемых колес, нельзя обойти вниманием угол поперечного наклона (SAI – Steering Axis Inclination). Этот параметр подвески иногда относят к группе вторичных. Тем не менее поперечный наклон оси оказывает существенное влияние на поведение автомобиля. Его контроль очень важен при диагностике подвески.

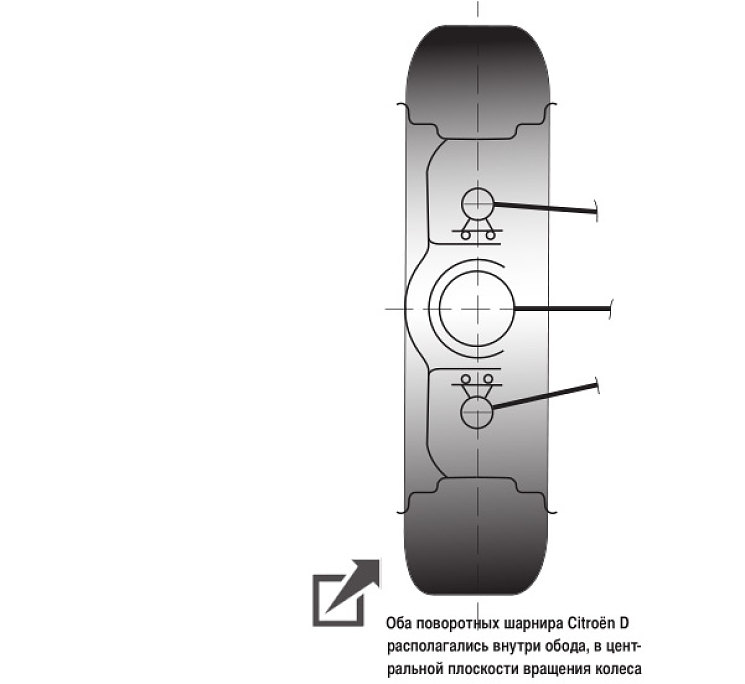

Оси поворота рояльного и мотоциклетного колес лежат в центральной плоскости вращения. На первый взгляд, это неплохой вариант. Почему бы и на автомобиле не использовать аналогичный принцип? Распространено мнение, что автомобилестроители не идут этим путем исключительно из-за конструктивной сложности. Действительно, при существующих схемах подвески проще разместить ось поворота колеса сбоку от него. И все же, если бы это сулило большие преимущества, решение наверняка нашлось бы. Например, такое, какое было реализовано французскими конструкторами на автомобиле Citroёn D в 1950-е годы и использовалось вплоть до середины 1970-х. Они расположили оба поворотных шарнира двухрычажной подвески внутри обода, в центральной плоскости качения колеса. Для этого пришлось переместить тормозные механизмы на главную передачу. Ось поворота колеса имела небольшой продольный угол наклона, а поперечный угол, плечо обкатки, а также развал были равны нулю. Что из этого получилось?

По отзывам, автомобиль на скорости уверенно форсировал лужи, грязь, снежную кашу и неровности дороги (даже если они попадались на пути одного из колес) без заметной реакции на руле и без отклонения от прямолинейного движения. Безразличие к неприятным для обычного автомобиля препятствиям объяснимо – любые силы, действующие в плоскости качения колеса, не оказывают никакого воздействия на рулевое управление ввиду отсутствия плеч относительно оси поворота. Несмотря на этот безусловный плюс, «ситроеновская» схема распространения не получила. И не столько из-за некоторого ухудшения эффективности торможения, вызванной изменением места размещения тормозов. Причина в том, что такой способ поворота управляемых колес не позволяет использовать эффект весовой стабилизации рулевого управления и обеспечить его приемлемую чувствительность.

Опять стабилизация? Да, опять. Ведь стабилизация, которая достигается за счет кастера, на то и «скоростная», что работает она только на достаточно высоких скоростях. При движении и маневрировании со скоростью пешехода «эффект рояля» пренебрежимо мал. В этом случае, чтобы заставить управляемые колеса сопротивляться отклонению от нейтрального положения и автоматически возвращаться к нему после прекращения действия сил, вызвавших отклонение, используют другой механизм – стабилизацию за счет веса автомобиля, приходящегося на управляемое колесо. Весовая стабилизация возникает главным образом благодаря наклону оси поворота в поперечном направлении. Почему «главным образом»? Потому что «неглавным образом» в весовую стабилизацию колес вносит вклад и кастер, но здесь его влияние второстепенно.

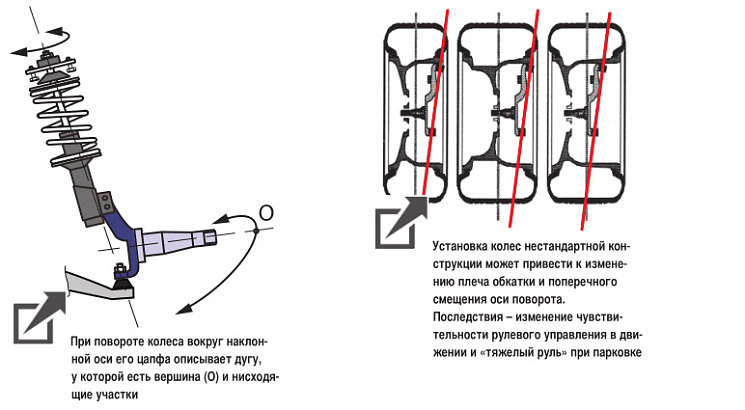

Механизм весовой стабилизации работает так. При повороте колеса его цапфа движется по дуге окружности, плоскость которой перпендикулярна оси поворота. Если ось вертикальна, цапфа перемещается горизонтально. Если ось наклонена, траектория цапфы отклоняется от горизонтали. У дуги, которую описывает цапфа, появляются вершина и нисходящие участки. Положение верхней точки дуги определяется направлением наклона оси поворота колеса. При поперечном наклоне вершина дуги соответствует нейтральному положению колеса. Значит, при отклонении колеса от нейтрали в любую сторону цапфа (а вместе с ней и колесо) будет стремиться опуститься ниже исходного уровня. Колесо работает как домкрат – приподнимает находящуюся над ним часть автомобиля. «Домкрату» противодействует сила, прямо зависящая от ряда параметров: веса поднятой части автомобиля, угла наклона оси, величины ее поперечного смещения и угла поворота колеса. Она пытается вернуть все в исходную, устойчивую позицию, т.е. повернуть руль в нейтральное положение. Получается, что благодаря поперечному наклону оси поворота автомобиль сам помогает водителю «отруливаться».

Кастер также вносит лепту в весовую стабилизацию рулевого управления. Если ось поворота колеса одновременно наклонена и в поперечном, и в продольном направлении, дуга, которую описывает колесная цапфа, изменяет ориентацию. Ее вершина смещается так, что цапфы обоих колес в нейтральной позиции оказываются на нисходящей части дуги. В результате при повороте руля одна из них движется по дуге вверх, другая – вниз. Итог – крен передней части кузова, увеличение загрузки одного из колес и усиление его весовой стабилизации. Этот эффект также используют для оптимизации положения кузова автомобиля в повороте. Механизм весовой стабилизации работает всегда. На неподвижном или медленно движущемся автомобиле он действует в одиночестве, с увеличением скорости ему все в большей степени аккомпанирует динамическая стабилизация.

Выбор величины SAI – поиск оптимума. С уменьшением поперечного угла эффективность весовой стабилизации снижается. Избыточный наклон приводит к чрезмерному усилию руления при маневрировании, сопровождающемся поворотом колес на большой угол, например при парковке. Определяя положение оси поворота в поперечной плоскости (в том числе и SAI), автомобилестроители наряду с весовой стабилизацией принимают в расчет условие обеспечения оптимального плеча обкатки. С этим параметром подвески также связано немало кривотолков. Например, бытует неверное представление, что оптимум для плеча обкатки – его отсутствие. Якобы с увеличением плеча возрастает усилие руления. На самом деле плечо обкатки не оказывает влияния на легкость рулевого управления. Действительно, при наличии плеча обкатки действующие на управляемые колеса продольные силы создают моменты, стремящиеся развернуть их вокруг оси поворота. Но в случае равенства сил на обоих колесах моменты оказываются «зеркальными», т.е. равными и противоположно направленными. Взаимно компенсируя друг друга, они не оказывают воздействия на рулевое колесо. Однако моменты нагружают детали рулевой трапеции растягивающими или сжимающими (в зависимости от расположения плеча обкатки) усилиями. Чтобы ограничить эти нагрузки, плечо обкатки не должно быть излишне большим. Тем не менее в большинстве случаев «его не может не быть».

Плечо обкатки – один из параметров, который влияет на чувствительность рулевого управления. Благодаря ему руль «сигнализирует» водителю о нарушении равенства продольных реакций на управляемых колесах, которое может быть следствием проезда препятствий и неровностей дороги, неравного распределения тормозных сил между правым и левым колесом и т.д. В этих случаях внезапно возникающий дисбаланс моментов продольных сил передается через рулевое колесо на руки водителя. Главное, чтобы «сигнал» не был чрезмерным и не снижал комфортность и безопасность вождения. Это важное условие учитывается при проектировании автомобиля и нередко нарушается (чаще – неосознанно) при его эксплуатации. Дело в том, что на величину плеча обкатки ощутимо влияет конструкция колеса. Модное увлечение широкими колесами с низкопрофильными шинами, а также установка дисков с нештатным вылетом могут вызвать критическое изменение чувствительности рулевого управления.

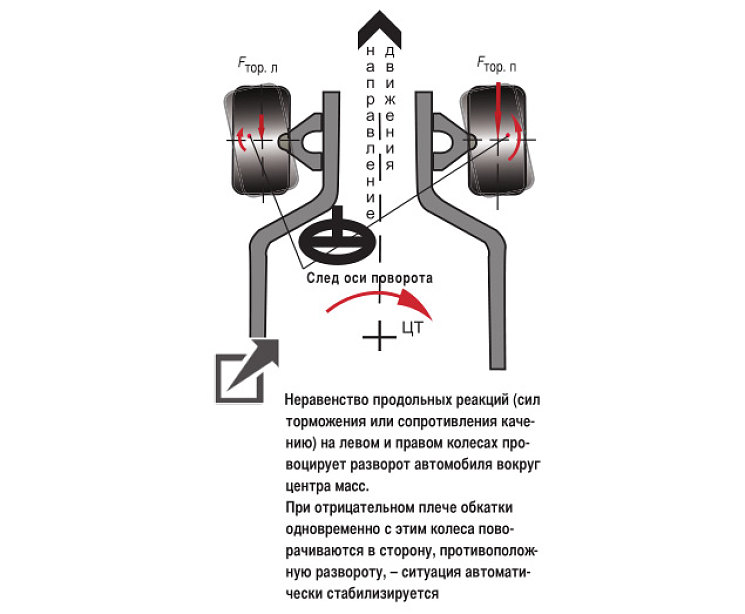

Плечо обкатки может быть как положительным, так и отрицательным. Обычно отрицательное плечо обкатки применяют на автомобилях с диагональной двухконтурной тормозной системой. Такая мера позволяет стабилизировать поведение автомобиля в чрезвычайной ситуации – при отказе или снижении эффективности одного из контуров. Дисбаланс тормозных сил приводит к появлению момента, стремящегося развернуть автомобиль относительно центра масс. При отрицательном плече обкатки одновременно с этим неравенство сил торможения вызывает поворот управляемых колес в сторону уменьшения разворота автомобиля. Аналогичный механизм работает при внезапном увеличении продольной реакции на одном из управляемых колес. Например, при проколе шины, вызывающем рост силы сопротивления качению. Благодаря отрицательному плечу обкатки колеса и в этом случае поворачиваются так, что парируют самопроизвольный разворот автомобиля.

Плечо обкатки обычно выбирают в пределах +50. –20 мм. У некоторых автомобилей с независимой подвеской передних колес в негруженом состоянии оно может достигать 60–80 мм. При положительном плече обкатки SAI в большинстве случаев составляет 6–12°, при отрицательном – 11–19°. Как видно, отрицательные значения плеча получают за счет увеличения SAI. Это позволяет достичь желаемого результата без значительного уменьшения поперечного смещения оси и обеспечить приемлемый стабилизирующий момент.

Поперечный наклон оси поворота управляемых колес, как мы выяснили, влияет на стабилизацию и чувствительность рулевого управления. Поэтому SAI особенно тщательно проверяют при наличии проблем с этими характеристиками автомобиля. Поперечный угол наклона также рекомендуется контролировать в случае бокового дрейфа автомобиля, который не устраняется регулировкой кастера и развала. Его причиной может быть ощутимая (более 1°) разница SAI правого и левого колес. При контроле SAI нужно иметь в виду, что этот параметр зависит от угла развала колеса (с уменьшением развала SAI увеличивается, и наоборот), поэтому его проверку обязательно предваряют корректировкой развала. Отклонение SAI от нормы свидетельствует о смещении координат одной или обеих точек подвески, задающих положение оси поворота. Причиной смещения может быть, например, деформация поворотной цапфы, чашки крепления амортизатора, рычага, переднего подрамника или неправильная регулировка последнего, если таковая предусмотрена. Уточнить причину можно, одновременно анализируя три параметра подвески передних колес: развал, SAI и включенный угол.

Тема углов установки колес настолько интересная, насколько и объемная. Ее, как и ремонт квартиры, нельзя закончить – можно лишь прервать волевым усилием. Что мы и делаем. В заключение остается высказать несколько соображений. Приступая к рассмотрению основных УУК, мы рассчитывали выявить однозначные закономерности, принципы или правила, которыми руководствуются «подвескостроители» при выборе параметров установки колес. К сожалению, наши расчеты не оправдались. Оказалось, что правил не так много, да и те, что есть, изобилуют большим количеством исключений, что снижает значимость самих правил. Сегодня не существует никаких математических зависимостей или компьютерных алгоритмов, позволяющих заложить исходные данные (конструктивные параметры автомобиля и подвески) и на выходе получить искомый результат – величины схождения, развала, кастера и т.д. Теперь понятно, чем вызвана сложность математического определения УУК. Параметры установки колеса значительно меняются при изменении режима движения и развесовки автомобиля. Изменение одного параметра вызывает одновременное изменение ряда других. Каждый параметр одновременно влияет на несколько характеристик автомобиля. Улучшение одной из них зачастую сопровождается ухудшением другой. Какой характеристике отдать предпочтение, что выбрать в качестве критерия оптимизации? Тем более любопытно, как в таком случае определяют УУК разработчики подвески? Неужто методом «тыка»?

Выбор УУК – комплексная задача, нацеленная на поиск оптимума и решаемая методом последовательных приближений. Решение начинается с кинематического расчета положения колес для различных условий движения. Определение поведения колеса в подвесках относительно простой конструкции (двухрычажной или МакФерсон) трудностей не вызывает. Расчет многозвенных подвесок выполняют с использованием методов компьютерного моделирования. Далее анализируют, как изменение ориентации колеса сказывается на пятне контакта и какие это будет иметь последствия для критических характеристик автомобиля: устойчивости, управляемости, интенсивности износа шин и т.д. Варьируя кинематику подвески, «на бумаге» добиваются приемлемого результата, который становится отправной точкой для самого важного этапа – экспериментальной доводки.

В ходе испытаний выполняют большое количество специальных тестов (движение по прямой, по кругу, в повороте, с «переставкой» и т.п.), регистрируют объективные показатели (угол поворота и усилие на руле, максимальную скорость маневра без отрыва колеса, температуру разных зон протектора и т.д.) и субъективные ощущения тест-пилотов. Зачастую эксперименты начисто перечеркивают теорию и приносят парадоксальные с теоретической точки зрения результаты. Это наводит на мысль, что оптимальный комплекс УУК – своего рода гармония, которую невозможно «поверить алгеброй».

Редакция благодарит Александра Солнцева, зам. зав. кафедрой «Автомобили» МАДИ (ГТУ) за помощь в подготовке публикаций