- Тиристорные схемы управления двигателями постоянного тока

- Способы и схемы управления тиристором или симистором

- Тиристоры и схемы коммутации мощной нагрузки

- Тиристор – краткий обзор полупроводника

- Тиристор в цепи постоянного напряжения

- Преимущества и недостатки использования тиристора

- Тиристоры в цепи переменного тока

- Тиристоры и управление половинной волной

- Тиристоры — полный технический расклад на видео

Тиристорные схемы управления двигателями постоянного тока

Схемы управления двигателями постоянного тока были одной из первых областей применения тиристорных преобразователей с фазовым регулированием. При использовании одиночного мостового преобразователя и системы изменения полярности магнитного поля может быть получена рекуперация энергии. Однако быстродействие в этом случае оказывается низким, и она не подходит для использования, например, на сталепрокатных станах. Проблема быстрого изменения направления вращения вала двигателя и при этом рекуперации энергии может быть решена при использовании двух преобразователей, включенных параллельно и инверсно по отношению друг к другу. Если выходы преобразователей непосредственно соединены друг с другом, то во избежание короткого замыкания, один из них должен быть выключен, когда другой включен. При использовании реакторов для соединения выходов преобразователей с нагрузкой достигает-

Рис. 10.20. Изменение коэффициентамощности в зависимости от вьаодного напряжения у простого тиристорного преобразователя и у преобразователя с автотрансформатором

ся возможность их одновременной параллельной работы. Реакторы при этом сглаживают пульсации напряжения и обеспечивают развязку преобразователей по постоянному току. Если один преобразователь имеет угол задержки включения а, то другой должен иметь угол задержки включения 180° а. Схема такой сдвоенной конструкции приведена на Рис. 10.21.

Реакторы могут быть как с воздушными, так и с железными сердечниками. Эта схема наряду с быстродействием обеспечивает мягкий переход от положительного к отрицательному току мотора, что очень важно для формирования оптимального отклика в системе.

Источник: Сукер К. Силовая электроника. Руководство разработчика. — М.: Издательский дом «Додэка-ХХI, 2008. — 252 c.: ил. (Серия «Силовая электроника»).

Способы и схемы управления тиристором или симистором

Тиристоры нашли широкое применение в полупроводниковых устройствах и преобразователях. Различные источники питания, частотные преобразователи, регуляторы, возбудительные устройства для синхронных двигателей и много других устройств строились на тиристорах, а в последнее время их вытесняют преобразователи на транзисторах. Основной задачей для тиристора является включение нагрузки в момент подачи управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.

Определение

Тиристор (тринистор) — это полупроводниковый полууправляемый ключ. Полууправляемый — значит, что вы можете только включать тиристор, отключается он только при прерывании тока в цепи или если приложить к нему обратное напряжение.

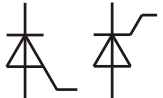

Он, подобно диоду, проводит ток только в одном направлении. То есть для включения в цепь переменного тока для управления двумя полуволнами нужно два тиристора, для каждой по одному, хотя не всегда. Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n).

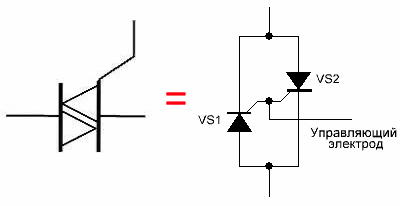

Другой подобный прибор называется симистор — двунаправленный тиристор. Его основным отличием является то, что ток он может проводить в обе стороны. Фактически он представляет собой два тиристора соединённых параллельно навстречу друг другу.

Основные характеристики

Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:

Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).

Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).

Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).

Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.

Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.

Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.

Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).

Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).

Ток управления (IGT).

Максимальный ток управления электрода IGM.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)

Принцип работы

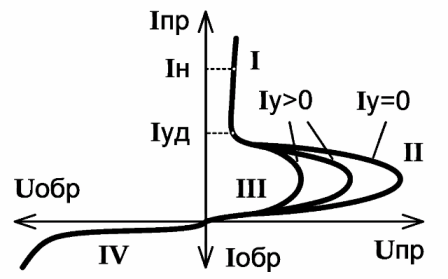

Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора.

Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод. Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.

Кроме управляющего тока, есть такой параметр как ток удержания — это минимальный ток анода для удержания тиристора в открытом состоянии.

После открытия тиристора управляющий сигнал можно отключать, тиристор будет открыт до тех пор, пока через него протекает прямой ток и подано напряжение. То есть в цепи переменного тиристор будет открыт в течении той полуволны напряжение которой смещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение устремится к нулю, снизится и ток. Когда ток в цепи упадет ниже величины тока удержания тиристора — он закроется (выключится).

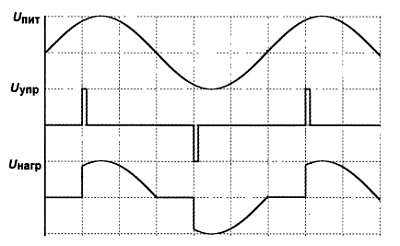

Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше.

Управление симистором аналогично хоть и имеет некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока нужно два импульса управляющего напряжения — на каждую полуволну синусоиды соответственно.

После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор. После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах.

Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.

Распространенные схемы управления тиристорами или симисторами

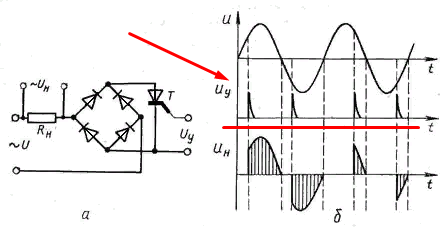

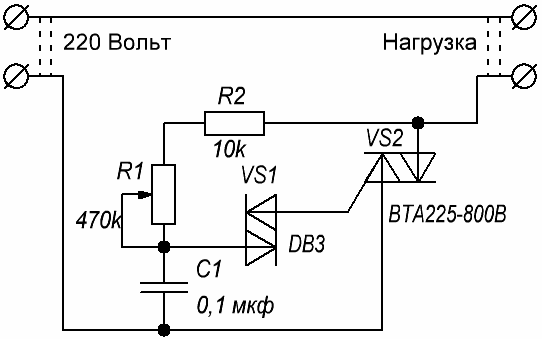

Самой распространенной схемой является симисторный или тиристорный регулятор.

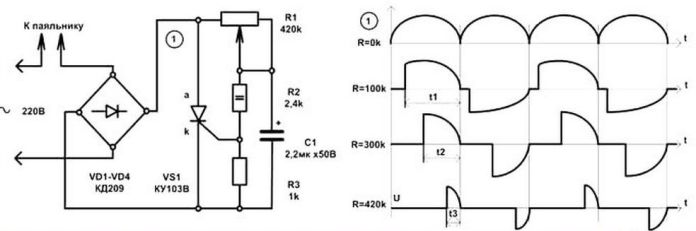

Здесь тиристор открывается после того как на конденсаторе будет достаточная величина для его открытия. Момент открытия регулируется с помощью потенциометра или переменного резистора. Чем больше его сопротивление — тем медленнее заряжается конденсатор. Резистор R2 ограничивает ток через управляющий электрод.

Эта схема регулирует оба полупериода, то есть вы получаете полную регулировку мощности почти от 0% и почти до 100%. Это удалось достичь, установив регулятор в диодном мосте, таким образом регулируется одна из полуволн.

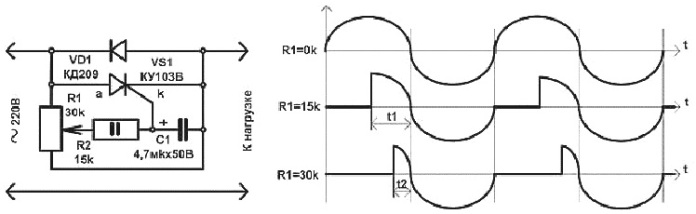

Упрощенная схема изображена ниже, здесь регулируется лишь половина периода, вторая полуволна проходит без изменения через диод VD1. Принцип работы аналогичен.

Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.

По принципу действия почти аналогична предыдущим, но построена на симисторе с её помощью регулируются уже обе полуволны. Отличия заключаются в том, что здесь импульс управления подаётся с помощью двунаправленного динистора DB3, после того как конденсатор зарядится до нужного напряжения, обычно это 28-36 Вольт. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Такая схема реализована в большинстве бытовых диммеров.

Такие схемы регулировки напряжения называется СИФУ — система импульсного фазового управления.

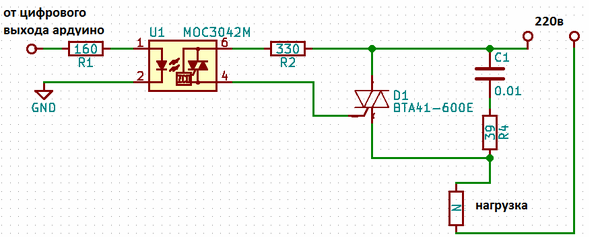

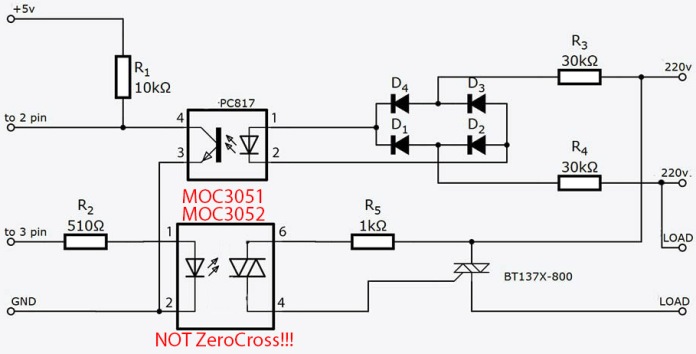

На рисунке выше изображен вариант управления симистором с помощью микроконтроллера, на примере популярной платформы Arduino. Симисторный драйвер состоит из оптосимистора и светодиода. Так как в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор на управляющий электрод всегда подаётся напряжение нужной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.

Дело в том, что для регулировки напряжения с помощью симистора или тиристора нужно подавать управляющий сигнал в определенный момент времени, так чтобы срез фазы происходил до нужной величины. Если наугад стрелять управляющими импульсами — схема работать конечно будет, но регулировок добиться не выйдет, поэтому нужно определять момент перехода полуволны через ноль.

Так как для нас не имеет значения полярность полуволны в настоящий момент времени — достаточно просто отслеживать момент перехода через ноль. Такой узел в схеме называют детектор нуля или нуль-детектор, а в англоязычных источниках «zero crossing detector circuit» или ZCD. Вариант такой схемы с детектором перехода через ноль на транзисторной оптопаре выглядит следующим образом:

Оптодрайверов для управления симисторами есть множество, типовые – это линейка MOC304x, MOC305x, MOC306X, произведенные компанией Motorola и другими. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, что убережет ваш микроконтроллер в случае пробоя полупроводникового ключа, что вполне возможно и вероятно. Также это повысит безопасность работы с цепями управления, полностью разделив цепь на «силовую» и «оперативную».

Заключение

Мы рассказали базовые сведения о тиристорах и симисторах, а также управлении ими в цепях с «переменкой». Стоит отметить, что мы не затрагивали тему запираемых тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите комментарии и мы рассмотрим их подробнее. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индуктивных цепях. Для управления «постоянкой» лучше использовать транзисторы, поскольку в этом случае вы решаете, когда ключ откроется, а когда он закроется, повинуясь управляющему сигналу…

Тиристоры и схемы коммутации мощной нагрузки

Главная страница » Тиристоры и схемы коммутации мощной нагрузки

Тиристоры выступают твердотельными электронными устройствами, обладающими высокой скоростью коммутации. Эти приборы допустимо использовать для управления всевозможными маломощными электронными компонентами. Однако наряду с маломощной электроникой, посредством тиристоров успешно управляется силовое оборудование. Рассмотрим классические схемы включения тиристора под управление достаточно высокими нагрузками, например, электролампами, электромоторами, электрическими нагревателями и т. п.

Тиристор – краткий обзор полупроводника

Включение полупроводника в открытое состояние возможно путём подачи импульса пускового тока небольшой величины на управляющий электрод «У». Когда тиристор пропускает ток нагрузки в прямом направлении, электрод анода A является положительным по отношению к электроду катода «K», с точки зрения регенеративной фиксации.

Как правило, триггерный импульс для электрода У должен иметь длительность в несколько микросекунд. Однако чем длиннее импульс, тем быстрее происходит внутренний лавинный пробой. Также увеличивается время открывания перехода. Но максимальный ток затвора превышать не допускается.

После переключения и полной проводки, падение напряжения на участке анод- катод держится постоянным на уровне около 1 вольта, при всех значениях анодного тока от нуля до номинального значения. Тем не менее, следует помнить: как только полупроводник начинает проводить, этот процесс продолжается даже при отсутствии управляющего сигнала «У».

Продолжается такое состояние до момента, когда ток анода уменьшится до величины меньше допустимо минимальной. Лишь на этом уровне и ниже происходит автоматическая блокировка перехода. Иначе работают лишь новые тиристоры структуры «MCT».

Этот фактор показывает, что в отличие от биполярных транзисторов и полевых транзисторов, тиристоры, по сути, невозможно использовать для усиления или контролируемого переключения. Таким образом, напрашивается логичный вывод: тиристоры как полупроводниковые приборы специально разработаны для использования в составе схем коммутации высокой мощности.

Эти полупроводники могут работать только в режиме переключения, где они действуют как открытый или закрытый коммутатор. Как только этот коммутатор срабатывает, он остаётся в состоянии проводника. Поэтому в цепях постоянного напряжения и некоторых сильно индуктивных цепях переменного напряжения, значение тока необходимо искусственно уменьшать при помощи отдельного переключателя или схемы отключения.

Тиристор в цепи постоянного напряжения

При условии питания схемы постоянным напряжением, тиристор эффективен в качестве переключателя мощной нагрузки. Здесь прибор действует подобно электронной защелке, поскольку после активации остается в состоянии «включено», вплоть до сброса этого состояния вручную. Рассмотрим практическую схему.

Эта простая схема включения/выключения применяется для управления лампой накаливания. Между тем схему вполне допустимо использовать в качестве коммутатора электродвигателя, нагревателя и любой другой нагрузки, рассчитанной на питание постоянным напряжением.

Здесь тиристор имеет прямое смещённое состояние перехода и включается в режим короткого замыкания нормально разомкнутой кнопкой КН1. Эта кнопка соединяет управляющий электрод У с источником питания через резистор R1. Если значение R1 установить слишком высоким относительно питающего напряжения, устройство не сработает.

Стоит только активировать (нажать) кнопку КН1, тиристор переключается в состояние прямого проводника и остаётся в этом состоянии независимо от дальнейшего положения кнопки КН1. При этом токовая составляющая нагрузки показывает большее значение, чем ток фиксации тиристора.

Преимущества и недостатки использования тиристора

Одним из основных преимуществ использования этих полупроводников в качестве переключателя видится очень высокий коэффициент усиления по току. Тиристор — это устройство, фактически управляемое током.

Катодный резистор R2 обычно включается с целью уменьшения чувствительности электрода У и увеличения возможностей соотношения напряжение-ток, что предотвращает ложное срабатывание устройства.

Когда тиристор защелкнется и останется в состоянии «включено», сбросить это состояние возможно только прерыванием питания или уменьшения анодного тока до нижнего значения удержания. Поэтому логично использовать нормально замкнутую кнопку КН2, чтобы разомкнуть цепь, уменьшая до нуля ток, протекающий через тиристор, заставляя прибор перейти в состояние «выключено».

Однако схема имеет также недостаток. Механический нормально замкнутый переключатель КН2 должен быть достаточно мощным — соответствовать мощности всей схемы. В принципе, можно было бы просто заменить полупроводник мощным механическим выключателем. Один из способов преодолеть проблему с мощностью — подключить коммутатор параллельно тиристору.

Доработка схемы — включение нормально разомкнутого переключателя малой мощности параллельно переходу А-К, даёт следующий эффект:

- активация КН2 создаёт «КЗ» между электродами А и К,

- уменьшается ток фиксации до минимального значения,

- устройство переходит в состояние «выключено».

Тиристоры в цепи переменного тока

При подключении к источнику переменного тока тиристор работает несколько иначе. Это связано с периодическим изменением полярности переменного напряжения. Поэтому применение в схемах с питанием переменным напряжением автоматически будет приводить к состоянию обратного смещения перехода. То есть в течение половины каждого цикла прибор будет находиться в состоянии «отключено».

Для варианта с переменным напряжением схема тиристорного запуска аналогична схеме с питанием постоянным напряжением. Разница незначительная — отсутствие дополнительного переключателя КН2 и дополнение диода D1. Благодаря диоду D1, предотвращается обратное смещение по отношению к управляющему электроду У.

Положительным полупериодом синусоидальной формы сигнала устройство смещено прямо вперёд. Однако при выключенном переключателе КН1 к тиристору подводится нулевой ток затвора и прибор остается «выключенным». В отрицательном полупериоде устройство получает обратное смещение и также останется «выключенным», независимо от состояния переключателя КН1.

Если переключатель КН1 замкнуть, вначале каждого положительного полупериода полупроводник останется полностью «выключенным». Но в результате достижения достаточного положительного триггерного напряжения (возрастания тока управления) на электроде У, тиристор переключится в состояние «включено».

Фиксация состояния удержания остаётся стабильной при положительном полупериоде и автоматически сбрасывается, когда положительный полупериод заканчивается. Очевидный момент, учитывая падение тока анода ниже текущего значения. На момент следующего отрицательного полупериода, устройство полностью «отключается» до прихода следующего положительного полупериода. Затем процесс вновь повторяется.

Получается, нагрузка имеет только половину доступной мощности источника питания. Тиристор действует как выпрямляющий диод и проводит переменный ток лишь во время положительных полуциклов, когда переход смещен вперед.

Тиристоры и управление половинной волной

Фазовое управление тиристором является наиболее распространенной формой управления мощностью переменного тока. Пример базовой схемы управления фазой показан ниже. Здесь напряжение затвора тиристора формируется цепочкой R1C1 через триггерный диод D1.

На момент положительного полупериода, когда переход смещен вперед, конденсатор C1 заряжается через резистор R1 от напряжения питания схемы. Управляющий электрод У активируются только тогда, когда уровень напряжения в точке «x» вызывает срабатывание диода D1.

Конденсатор C1 разряжается на управляющий электрод У, устанавливая прибор в состояние «включено». Длительность времени положительной половины цикла, когда открывается проводимость, контролируется постоянной времени цепочки R1C1, заданной переменным резистором R1.

Увеличение значения R1 приводит к задержке запускающего напряжения, подаваемого на тиристорный управляющий электрод, что, в свою очередь, вызывает отставание по времени проводимости устройства.

В результате доля полупериода, когда устройство проводит, может регулироваться в диапазоне 0 -180º. Это означает, что половинная мощность, рассеиваемая нагрузкой (лампой), поддаётся регулировке.

Существует масса способов достижения полноволнового управления тиристорами. Например, можно включить один полупроводник в схему диодного мостового выпрямителя. Этим методом легко преобразовать переменную составляющую в однонаправленный ток тиристора.

Однако более распространенным методом считается вариант использования двух тиристоров, соединенных инверсной параллелью. Самым практичным подходом видится применение одного симистора. Этот полупроводник допускает переход в обоих направлениях, что делает симисторы более пригодными для схем переключения переменного тока.

Тиристоры — полный технический расклад на видео

Видеоматериал, представленный здесь — продолжение знакомства с тиристорами непосредственно глазами. Совмещение текстовой и видео информации открывает способ лучшего понимания темы. Поэтому, рекомендовано смотреть «кино» о тиристорах: