- Тиристорное управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором

- Способы и схемы управления тиристором или симистором

- Подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов: 4 схемы для начинающего мастера

- Принципы работы электронной схемы: запуск трехфазного асинхронного электродвигателя без конденсаторов

- Электронная схема В Голик: устройство запуска трехфазных электродвигателей на доступной элементной базе

- 2 схемы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов автора В Бурлако: в чем отличия

- Схема запуска асинхронного двигателя от симисторного электронного ключа: усовершенствование конструкции В Голик

- Схема безконденсаторного запуска электродвигателей с большими пусковыми моментами

- Преимущества схемы тиристорного преобразователя: автор В Соломыков

Тиристорное управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором

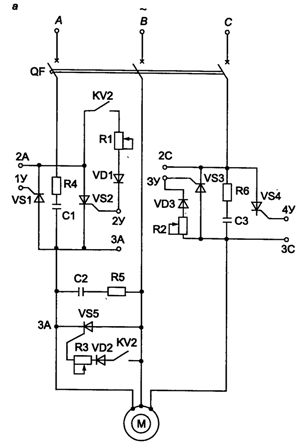

Используя тиристоры в качестве силовых коммутаторов, можно на статор при пуске подавать напряжение от нуля до номинального значения, ограничивать токи и моменты двигателя, осуществлять эффективное торможение либо шаговый режим работы. Такая схема приведена на рис. 1.

Силовая часть схемы состоит из группы тиристоров VS1. VS4, включенных встречно-параллельно в фазы А и С. Между фазами А и В включен короткозамыкающий тиристор VS5. Схема состоит из силовой цепи (рис. 1, а), цепи управления (рис. 1, б) и блока управления тиристорами — БУ (рис. 1, в).

Для пуска двигателя включается автоматический выключатель QF, нажимается кнопка SB1 «Пуск», в результате чего включаются контакторы КМ1 и КМ2. На управляющие электроды тиристоров VS1. VS4 подаются импульсы, сдвинутые на 60° относительно питающего напряжения. К статору двигателя прикладывается пониженное напряжение, что приводит к снижению пускового тока и пускового момента.

Рис. 1. Тиристорное управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором

Размыкающий контакт КМ1 отключает реле KV1 с выдержкой времени, которая определяется резистором R7 и конденсатором С4. Размыкающими контактами реле KV1 шунтируются соответствующие резисторы в блоке управления, и на статор подается полное напряжение сети.

Для торможения нажимается кнопка SB2 «Стоп». Схема управления теряет питание, отключаются тиристоры VS1. VS4. Это приводит к тому, что на период торможения включается реле KV2 за счет энергии, запасенной конденсатором С5, и своими контактами включает тиристоры VS2 и VS5. Через фазы А и В статора проходит постоянный ток, который регулируется резисторами R1 и R3. Обеспечивается эффективное динамическое торможение.

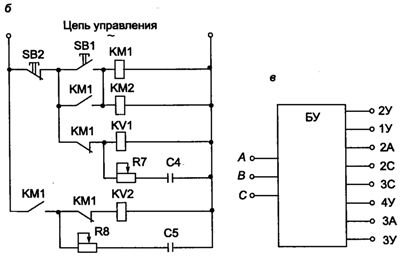

Способы и схемы управления тиристором или симистором

Тиристоры нашли широкое применение в полупроводниковых устройствах и преобразователях. Различные источники питания, частотные преобразователи, регуляторы, возбудительные устройства для синхронных двигателей и много других устройств строились на тиристорах, а в последнее время их вытесняют преобразователи на транзисторах. Основной задачей для тиристора является включение нагрузки в момент подачи управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.

Определение

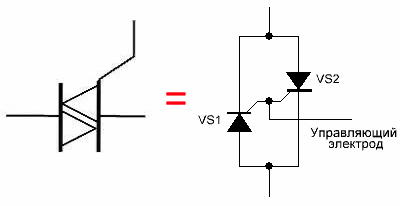

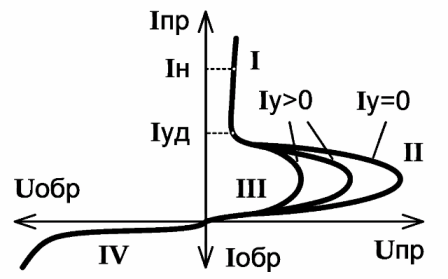

Тиристор (тринистор) — это полупроводниковый полууправляемый ключ. Полууправляемый — значит, что вы можете только включать тиристор, отключается он только при прерывании тока в цепи или если приложить к нему обратное напряжение.

Он, подобно диоду, проводит ток только в одном направлении. То есть для включения в цепь переменного тока для управления двумя полуволнами нужно два тиристора, для каждой по одному, хотя не всегда. Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n).

Другой подобный прибор называется симистор — двунаправленный тиристор. Его основным отличием является то, что ток он может проводить в обе стороны. Фактически он представляет собой два тиристора соединённых параллельно навстречу друг другу.

Основные характеристики

Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:

Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).

Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).

Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).

Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.

Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.

Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.

Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).

Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).

Ток управления (IGT).

Максимальный ток управления электрода IGM.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)

Принцип работы

Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора.

Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод. Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.

Кроме управляющего тока, есть такой параметр как ток удержания — это минимальный ток анода для удержания тиристора в открытом состоянии.

После открытия тиристора управляющий сигнал можно отключать, тиристор будет открыт до тех пор, пока через него протекает прямой ток и подано напряжение. То есть в цепи переменного тиристор будет открыт в течении той полуволны напряжение которой смещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение устремится к нулю, снизится и ток. Когда ток в цепи упадет ниже величины тока удержания тиристора — он закроется (выключится).

Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше.

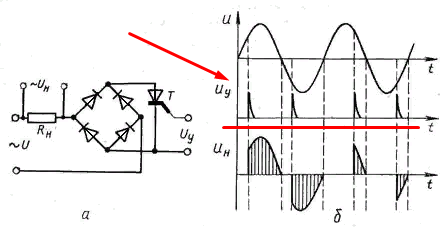

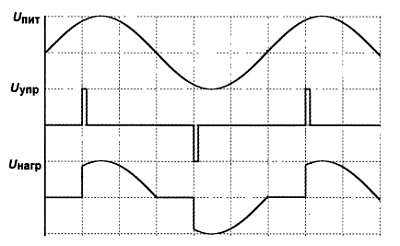

Управление симистором аналогично хоть и имеет некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока нужно два импульса управляющего напряжения — на каждую полуволну синусоиды соответственно.

После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор. После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах.

Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.

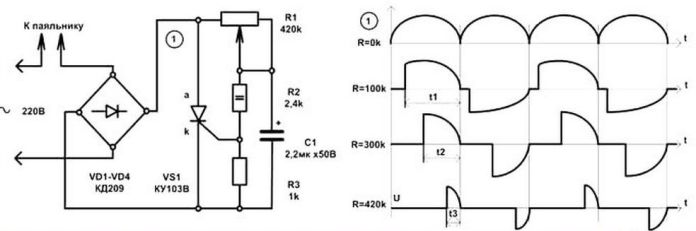

Распространенные схемы управления тиристорами или симисторами

Самой распространенной схемой является симисторный или тиристорный регулятор.

Здесь тиристор открывается после того как на конденсаторе будет достаточная величина для его открытия. Момент открытия регулируется с помощью потенциометра или переменного резистора. Чем больше его сопротивление — тем медленнее заряжается конденсатор. Резистор R2 ограничивает ток через управляющий электрод.

Эта схема регулирует оба полупериода, то есть вы получаете полную регулировку мощности почти от 0% и почти до 100%. Это удалось достичь, установив регулятор в диодном мосте, таким образом регулируется одна из полуволн.

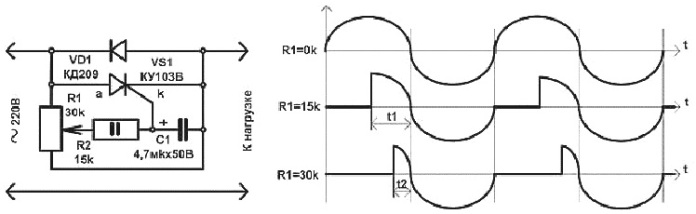

Упрощенная схема изображена ниже, здесь регулируется лишь половина периода, вторая полуволна проходит без изменения через диод VD1. Принцип работы аналогичен.

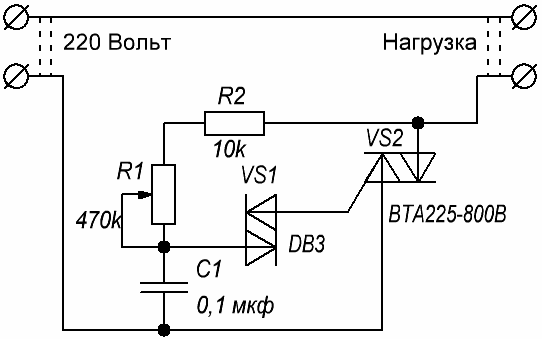

Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.

По принципу действия почти аналогична предыдущим, но построена на симисторе с её помощью регулируются уже обе полуволны. Отличия заключаются в том, что здесь импульс управления подаётся с помощью двунаправленного динистора DB3, после того как конденсатор зарядится до нужного напряжения, обычно это 28-36 Вольт. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Такая схема реализована в большинстве бытовых диммеров.

Такие схемы регулировки напряжения называется СИФУ — система импульсного фазового управления.

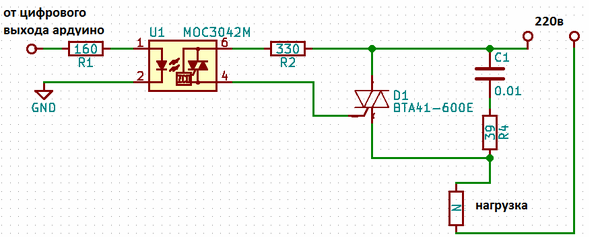

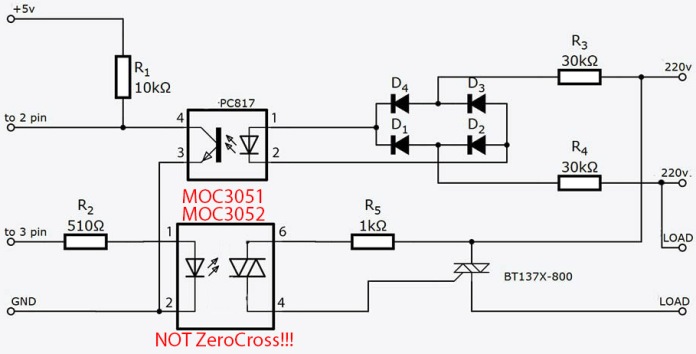

На рисунке выше изображен вариант управления симистором с помощью микроконтроллера, на примере популярной платформы Arduino. Симисторный драйвер состоит из оптосимистора и светодиода. Так как в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор на управляющий электрод всегда подаётся напряжение нужной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.

Дело в том, что для регулировки напряжения с помощью симистора или тиристора нужно подавать управляющий сигнал в определенный момент времени, так чтобы срез фазы происходил до нужной величины. Если наугад стрелять управляющими импульсами — схема работать конечно будет, но регулировок добиться не выйдет, поэтому нужно определять момент перехода полуволны через ноль.

Так как для нас не имеет значения полярность полуволны в настоящий момент времени — достаточно просто отслеживать момент перехода через ноль. Такой узел в схеме называют детектор нуля или нуль-детектор, а в англоязычных источниках «zero crossing detector circuit» или ZCD. Вариант такой схемы с детектором перехода через ноль на транзисторной оптопаре выглядит следующим образом:

Оптодрайверов для управления симисторами есть множество, типовые – это линейка MOC304x, MOC305x, MOC306X, произведенные компанией Motorola и другими. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, что убережет ваш микроконтроллер в случае пробоя полупроводникового ключа, что вполне возможно и вероятно. Также это повысит безопасность работы с цепями управления, полностью разделив цепь на «силовую» и «оперативную».

Заключение

Мы рассказали базовые сведения о тиристорах и симисторах, а также управлении ими в цепях с «переменкой». Стоит отметить, что мы не затрагивали тему запираемых тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите комментарии и мы рассмотрим их подробнее. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индуктивных цепях. Для управления «постоянкой» лучше использовать транзисторы, поскольку в этом случае вы решаете, когда ключ откроется, а когда он закроется, повинуясь управляющему сигналу…

Подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов: 4 схемы для начинающего мастера

Асинхронные электродвигатели просты по конструкции, дешевы, массово применяются в различных производствах. Не обходятся без них домашние мастера, запитывая их от 220 вольт с пусковыми и рабочими емкостями.

Но, есть альтернативный вариант. Это — подключение трёхфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов, который тоже имеет право на существование.

Ниже я показываю 4 схемы реализации такого проекта. Вы можете выбрать для себя любой из них, более подходящий под ваши личные интересы и местные условия эксплуатации.

С этой темой я впервые столкнулся в конце 1998 года, когда к нам в электролабораторию РЗА пришел друг связист с журналом Радио за №6 от 1996 года и показал статью про безконденсаторный запуск.

Мы сразу решили испытать ее в деле, благо все детали, включая тиристоры и подходящий двигатель, у нас имелись. Как раз был перерыв на обед.

Для проверки спаяли электронный блок навесным монтажом. Справились где-то меньше, чем за час. Схема заработала практически без наладки. Оставили ее для наждака.

Порадовали маленькие габариты блока и отсутствие необходимости подбирать конденсаторы. Особых отличий в потере мощности по сравнению с конденсаторным пуском замечено не было.

Принципы работы электронной схемы: запуск трехфазного асинхронного электродвигателя без конденсаторов

Для подключения в однофазную сеть по этому методу подойдет любой асинхронный движок типового исполнения.

Автор Голик обращает внимание, что обороты ротора в минуту должны составлять не 3000, а 1500. Связано это с конструкцией обмоток статора.

Мощность устройства ограничена электрическими характеристиками силовых диодов и тиристоров — 10 ампер с величиной обратного напряжения более 300 вольт.

Три обмотки статора необходимо подключать по схеме треугольника.

Их выводы собираются на клеммной колодке тремя последовательными перемычками.

Напряжение 220 вольт подключается через защитный автоматический выключатель параллельно одной обмотке, назовем ее «A». Две другие оказываются последовательно соединенными между собой и параллельно — с ней.

Обозначим их «B» и «C». На выводы одной из них, например, «B» подключается электронный блок. Назовем его ключом «k».

Представим, что ее контакт всегда разомкнут, а напряжение подано. Тогда по цепочкам «A» и «B+C» станут протекать токи Ia и Ib+c. Мы знаем, что сопротивление всех обмоток статора (резистивно-индуктивное) одинаково.

Поэтому в цепи «A» ток станет в два раза превышать вектор Ib+c, а по фазе они будут совпадать.

Каждый из этих токов создаст вокруг себя магнитный поток. Но, они не смогут в этой ситуации привести во вращение ротор.

Чтобы электродвигатель стал работать, необходимо сдвинуть по углу два этих магнитных потока (или токи между собой). Эту функцию в нашем случае выполняет электронный ключ.

Его конструкция собрана так, что он кратковременно замыкается, а затем размыкается, шунтируя обмотку «B».

Для этого процесса выбирается момент времени, когда синусоида напряжения достигает максимального амплитудного значения, а сила тока в обмотке «C», ввиду ее индуктивного сопротивления, минимальна.

Резкое закорачивание сопротивления «B» в цепи «B+C» создает бросок тока через замкнутый электронный контакт по виткам обмотки «C», который быстро возрастает и затем снижается под влиянием уменьшения амплитуды напряжения до нуля.

Между токами в обмотках «A» и «C» образуется временной сдвиг, обозначенный буквой φ. За счет возникновения этого угла сдвига фаз создается суммирующий магнитный поток, начинающий раскрутку ротора двигателя.

Форма тока в обмотке «C» при работе электронного ключа отличается от гармоничной синусоиды, но она не мешает создать на валу ротора крутящий момент.

При переходе полуволны синусоиды напряжения в область отрицательных значений картина повторяется, а двигатель продолжает раскручиваться дальше.

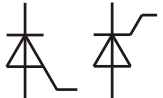

Электронная схема В Голик: устройство запуска трехфазных электродвигателей на доступной элементной базе

Силовая выходная часть электронного ключа, осуществляющая коммутацию обмотки, выполнена на двух мощных диодах (VD1, VD2) и тиристорах (VS1, VS2), включенных по схеме обычного моста.

Однако здесь они выполняют другую задачу: своими плечами из одного тиристора и диода поочередно шунтируют обмотку подключенного электродвигателя при достижении амплитудного значения синусоиды напряжения на схеме.

За счет такого подключения создан электронный ключ двунаправленного действия, реагирующий на положительную и отрицательную полуволну гармоники.

Диодами VD3 и VD4 осуществляется двухполупериодное напряжение сигнала, поступающего на цепи управления. Оно ограничивается и стабилизируется резистором R1 и стабилитроном VD5.

Сигналы на открытие тиристоров электронного ключа поступают от биполярных транзисторов (VT1 и VT2).

Переменный резистор R7 с номиналом на 10 килоом предназначен для регулировки момента открытия силового тиристора. Когда его ползунок установлен в минимальное положение сопротивления, то электронный ключ срабатывает при наибольшем напряжении амплитуды на обмотке B.

Максимальное введение сопротивления резистора R7 закрывает электронный ключ.

Запуск схемы осуществляют при положении ползунка R7, соответствующем максимальному сдвигу фаз токов между обмотками. После этого его сдвигают, определяют наиболее устойчивый режим работы, который зависит от приложенной нагрузки и мощности двигателя.

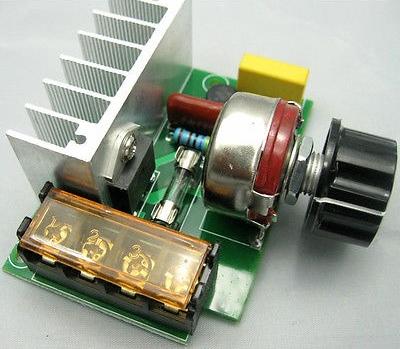

Все электронные детали со своими номиналами приведены на схеме. Они не являются дефицитными. Их можно заменить любыми другими элементами, соответствующими по электрическим характеристикам.

Вариант их размещения на электронной печатной плате показан на картинке. Регулировочный резистор R7 показан справа двумя подключенными проводами, синим и коричневым. Сам он не виден на фото.

Силовая часть, созданная для работы с электродвигателями небольшой мощности, может выполняться без радиаторов охлаждения, как показано здесь. Если же диоды и тиристоры работают на пределе своих возможностей, то теплоотвод обязателен.

2 схемы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети без конденсаторов автора В Бурлако: в чем отличия

Здесь я полагаюсь на информацию из интернета, ибо вижу, что в принципе конструкции рабочие, а принципы управления токами в обмотках те же, что предложил В Голик.

Кстати, авторы статей ссылаются на автомобильный украинский журнал «Сигнал» №4 за 1999 год. Пришлось поискать его в интернете. Однако разочаровался, там оказалась полностью перепечатанная статья из журнала Радио под авторством В Голик. Вот так…

Если знаете, где можно найти первоисточник на эту информацию, то сообщите в комментариях.

Электронные ключи, выполненные по технологии Бурлако, работают так же. Они просто выполнены из других, более усовершенствованных полупроводников, как и силовая часть.

Схема запуска асинхронного двигателя от симисторного электронного ключа: усовершенствование конструкции В Голик

Картинка подключения трехфазного электродвигателя упростилась. Вместо двунаправленного силового блока из двух тиристоров и диодов здесь работает один симистор VS1 серии ТС-2-10.

Он также шунтирует одну обмотку «B» в момент достижения синусоидой напряжения амплитудного значения, когда ток параллельной цепочки минимален.

При этом создается сдвиг фаз токов в параллельных обмотках, как и в предыдущей схеме, порядка 50-80 угловых градусов, что достаточно для вращения ротора.

Работой симитора VS1 управляет ключ, выполненный на симметричном динисторе VS2 для каждого полупериода гармоники напряжения. Он получает команды от фазосдвигающей цепочки, выполненной из резистивно-емкостных элементов.

Сдвиг фазы сигнала конденсатором C дополняется общим сопротивлением R1+R2. Подстроечный резистор R2 на 68 кОм работает как R7 в предыдущей схеме, регулируя время заряда конденсатора и, соответственно, момент подключения VS2, а через него VS1 в работу.

Рекомендации автора по сборке и наладке

Схема испытывалась и предназначена для работы с электродвигателями, раскручивающими ротор до 1500 оборотов в минуту с электрической мощностью 0,5÷2,2 кВт.

На устройствах электронных ключей, работающих с мощными электродвигателями, необходимо обеспечивать теплоотвод с симистора VS1.

При наладке устройства обращают внимание на оптимальную подгонку угла сдвига фаз токов между обмотками, когда двигатель запускается и работает нормально: без шума, гула и вибраций. Для этого может потребоваться изменение номиналов у элементов фазосдвигающей цепочки.

Семисторы можно использовать другой марки. Важно, чтобы они соответствовали электрическим характеристикам. Вместо DB3 допустимо установить отечественный динистор KP1125.

Схема безконденсаторного запуска электродвигателей с большими пусковыми моментами

Она же хорошо подходит под управление двигателями, собранными для вращения со скоростью 3000 оборотов в минуту. С этой целью у нее изменена система подключения обмоток с треугольника на разомкнутую звезду.

На картинке ниже их полярность показана точками.

В этой ситуации создается больший крутящий момент для запуска ротора.

Рассматриваемая схема отличается от предыдущей дополнительным электронным ключом, подключенным к обмотке «A», создающим дополнительно сдвиг фазы тока. Он необходим для трудных условий работы.

Рекомендации автора по наладке и работе не изменились.

Преимущества схемы тиристорного преобразователя: автор В Соломыков

Эта разработка позволяет максимально эффективно сохранить мощность асинхронного двигателя при его подключении в однофазную сеть. Она является прообразом современных частотных преобразователей, но выполнена на старой и доступной элементной базе.

Тиристорный преобразователь позволяет сделать формы напряжений на каждой фазе очень похожими на идеальные, гармоничные синусоиды, под которые и создается асинхронный электродвигатель.

Питание от сети 220 вольт происходит через защиту — автоматический выключатель SF1 и диодный мост на базе Д233В.

Силовые выходные цепи образуются работой тиристорных ключей VS1-VS6.

Сдвиг фаз токов для питания каждой обмотки двигателя своим напряжением создается работой двух микросхем:

Они формируют такты сдвига напряжений сигналов в регистрах, а их сочетания подаются на входы управления тиристорами VS1÷VS6 через индивидуальные транзисторы VT1÷VT6 по запланированной временной диаграмме.

Логическая часть

Микросхема К176ИР2 вырабатывает по 2 раздельных 4-х разрядных регистра сдвига с четырьмя выходами Q от любого триггера. Каждый триггер двухступенчатый, типа D.

Ввод данных в регистр происходит через вход D. Также имеется вход для тактовых импульсов типа C. Они поступают через вход D 1-го триггера, а затем смещаются по ходу вправо на один такт.

Обнуление данных на выходе регистра Q происходит при поступлении на вход R (асинхронный сброс) напряжения логического уровня.

Таблица данных К176ИР2 и состояний регистров