- Тиристоры и схемы коммутации мощной нагрузки

- Тиристор – краткий обзор полупроводника

- Тиристор в цепи постоянного напряжения

- Преимущества и недостатки использования тиристора

- Тиристоры в цепи переменного тока

- Тиристоры и управление половинной волной

- Тиристоры — полный технический расклад на видео

- Тиристорный электропривод

Тиристоры и схемы коммутации мощной нагрузки

Главная страница » Тиристоры и схемы коммутации мощной нагрузки

Тиристоры выступают твердотельными электронными устройствами, обладающими высокой скоростью коммутации. Эти приборы допустимо использовать для управления всевозможными маломощными электронными компонентами. Однако наряду с маломощной электроникой, посредством тиристоров успешно управляется силовое оборудование. Рассмотрим классические схемы включения тиристора под управление достаточно высокими нагрузками, например, электролампами, электромоторами, электрическими нагревателями и т. п.

Тиристор – краткий обзор полупроводника

Включение полупроводника в открытое состояние возможно путём подачи импульса пускового тока небольшой величины на управляющий электрод «У». Когда тиристор пропускает ток нагрузки в прямом направлении, электрод анода A является положительным по отношению к электроду катода «K», с точки зрения регенеративной фиксации.

Как правило, триггерный импульс для электрода У должен иметь длительность в несколько микросекунд. Однако чем длиннее импульс, тем быстрее происходит внутренний лавинный пробой. Также увеличивается время открывания перехода. Но максимальный ток затвора превышать не допускается.

После переключения и полной проводки, падение напряжения на участке анод- катод держится постоянным на уровне около 1 вольта, при всех значениях анодного тока от нуля до номинального значения. Тем не менее, следует помнить: как только полупроводник начинает проводить, этот процесс продолжается даже при отсутствии управляющего сигнала «У».

Продолжается такое состояние до момента, когда ток анода уменьшится до величины меньше допустимо минимальной. Лишь на этом уровне и ниже происходит автоматическая блокировка перехода. Иначе работают лишь новые тиристоры структуры «MCT».

Этот фактор показывает, что в отличие от биполярных транзисторов и полевых транзисторов, тиристоры, по сути, невозможно использовать для усиления или контролируемого переключения. Таким образом, напрашивается логичный вывод: тиристоры как полупроводниковые приборы специально разработаны для использования в составе схем коммутации высокой мощности.

Эти полупроводники могут работать только в режиме переключения, где они действуют как открытый или закрытый коммутатор. Как только этот коммутатор срабатывает, он остаётся в состоянии проводника. Поэтому в цепях постоянного напряжения и некоторых сильно индуктивных цепях переменного напряжения, значение тока необходимо искусственно уменьшать при помощи отдельного переключателя или схемы отключения.

Тиристор в цепи постоянного напряжения

При условии питания схемы постоянным напряжением, тиристор эффективен в качестве переключателя мощной нагрузки. Здесь прибор действует подобно электронной защелке, поскольку после активации остается в состоянии «включено», вплоть до сброса этого состояния вручную. Рассмотрим практическую схему.

Эта простая схема включения/выключения применяется для управления лампой накаливания. Между тем схему вполне допустимо использовать в качестве коммутатора электродвигателя, нагревателя и любой другой нагрузки, рассчитанной на питание постоянным напряжением.

Здесь тиристор имеет прямое смещённое состояние перехода и включается в режим короткого замыкания нормально разомкнутой кнопкой КН1. Эта кнопка соединяет управляющий электрод У с источником питания через резистор R1. Если значение R1 установить слишком высоким относительно питающего напряжения, устройство не сработает.

Стоит только активировать (нажать) кнопку КН1, тиристор переключается в состояние прямого проводника и остаётся в этом состоянии независимо от дальнейшего положения кнопки КН1. При этом токовая составляющая нагрузки показывает большее значение, чем ток фиксации тиристора.

Преимущества и недостатки использования тиристора

Одним из основных преимуществ использования этих полупроводников в качестве переключателя видится очень высокий коэффициент усиления по току. Тиристор — это устройство, фактически управляемое током.

Катодный резистор R2 обычно включается с целью уменьшения чувствительности электрода У и увеличения возможностей соотношения напряжение-ток, что предотвращает ложное срабатывание устройства.

Когда тиристор защелкнется и останется в состоянии «включено», сбросить это состояние возможно только прерыванием питания или уменьшения анодного тока до нижнего значения удержания. Поэтому логично использовать нормально замкнутую кнопку КН2, чтобы разомкнуть цепь, уменьшая до нуля ток, протекающий через тиристор, заставляя прибор перейти в состояние «выключено».

Однако схема имеет также недостаток. Механический нормально замкнутый переключатель КН2 должен быть достаточно мощным — соответствовать мощности всей схемы. В принципе, можно было бы просто заменить полупроводник мощным механическим выключателем. Один из способов преодолеть проблему с мощностью — подключить коммутатор параллельно тиристору.

Доработка схемы — включение нормально разомкнутого переключателя малой мощности параллельно переходу А-К, даёт следующий эффект:

- активация КН2 создаёт «КЗ» между электродами А и К,

- уменьшается ток фиксации до минимального значения,

- устройство переходит в состояние «выключено».

Тиристоры в цепи переменного тока

При подключении к источнику переменного тока тиристор работает несколько иначе. Это связано с периодическим изменением полярности переменного напряжения. Поэтому применение в схемах с питанием переменным напряжением автоматически будет приводить к состоянию обратного смещения перехода. То есть в течение половины каждого цикла прибор будет находиться в состоянии «отключено».

Для варианта с переменным напряжением схема тиристорного запуска аналогична схеме с питанием постоянным напряжением. Разница незначительная — отсутствие дополнительного переключателя КН2 и дополнение диода D1. Благодаря диоду D1, предотвращается обратное смещение по отношению к управляющему электроду У.

Положительным полупериодом синусоидальной формы сигнала устройство смещено прямо вперёд. Однако при выключенном переключателе КН1 к тиристору подводится нулевой ток затвора и прибор остается «выключенным». В отрицательном полупериоде устройство получает обратное смещение и также останется «выключенным», независимо от состояния переключателя КН1.

Если переключатель КН1 замкнуть, вначале каждого положительного полупериода полупроводник останется полностью «выключенным». Но в результате достижения достаточного положительного триггерного напряжения (возрастания тока управления) на электроде У, тиристор переключится в состояние «включено».

Фиксация состояния удержания остаётся стабильной при положительном полупериоде и автоматически сбрасывается, когда положительный полупериод заканчивается. Очевидный момент, учитывая падение тока анода ниже текущего значения. На момент следующего отрицательного полупериода, устройство полностью «отключается» до прихода следующего положительного полупериода. Затем процесс вновь повторяется.

Получается, нагрузка имеет только половину доступной мощности источника питания. Тиристор действует как выпрямляющий диод и проводит переменный ток лишь во время положительных полуциклов, когда переход смещен вперед.

Тиристоры и управление половинной волной

Фазовое управление тиристором является наиболее распространенной формой управления мощностью переменного тока. Пример базовой схемы управления фазой показан ниже. Здесь напряжение затвора тиристора формируется цепочкой R1C1 через триггерный диод D1.

На момент положительного полупериода, когда переход смещен вперед, конденсатор C1 заряжается через резистор R1 от напряжения питания схемы. Управляющий электрод У активируются только тогда, когда уровень напряжения в точке «x» вызывает срабатывание диода D1.

Конденсатор C1 разряжается на управляющий электрод У, устанавливая прибор в состояние «включено». Длительность времени положительной половины цикла, когда открывается проводимость, контролируется постоянной времени цепочки R1C1, заданной переменным резистором R1.

Увеличение значения R1 приводит к задержке запускающего напряжения, подаваемого на тиристорный управляющий электрод, что, в свою очередь, вызывает отставание по времени проводимости устройства.

В результате доля полупериода, когда устройство проводит, может регулироваться в диапазоне 0 -180º. Это означает, что половинная мощность, рассеиваемая нагрузкой (лампой), поддаётся регулировке.

Существует масса способов достижения полноволнового управления тиристорами. Например, можно включить один полупроводник в схему диодного мостового выпрямителя. Этим методом легко преобразовать переменную составляющую в однонаправленный ток тиристора.

Однако более распространенным методом считается вариант использования двух тиристоров, соединенных инверсной параллелью. Самым практичным подходом видится применение одного симистора. Этот полупроводник допускает переход в обоих направлениях, что делает симисторы более пригодными для схем переключения переменного тока.

Тиристоры — полный технический расклад на видео

Видеоматериал, представленный здесь — продолжение знакомства с тиристорами непосредственно глазами. Совмещение текстовой и видео информации открывает способ лучшего понимания темы. Поэтому, рекомендовано смотреть «кино» о тиристорах:

Тиристорный электропривод

Тиристор представляет собой не полностью управляемый прибор, который включается подачей соответствующего потенциала на управляющий электрод, а отключается только принудительным разрывом цепи тока за счет отключения напряжения, естественного перехода его через нуль или подачи гасящего напряжения обратного знака. Изменением момента подачи управляющего напряжения (его задержкой) можно регулировать среднее значение выпрямленного напряжения и тем самым скорость двигателя.

Среднее значение выпрямленного напряжения при отсутствии регулирования в основном определяется схемой включения тиристорного преобразователя. Схемы преобразователей делятся на два класса: с нулевым выводом и мостовые.

В установках средней и большой мощности преимущественно используются мостовые схемы преобразователей, что в основном обусловлено двумя причинами:

меньшим напряжением на каждом из тиристоров,

отсутствием постоянной составляющей тока, протекающего по обмоткам трансформатора.

Схемы преобразователей могут также отличаться числом фаз: от одной в установках малой мощности до 12 — 24 в мощных преобразователях.

Все варианты тиристорных преобразователей наряду с положительными свойствами, как-то малой инерционностью, отсутствием вращающихся элементов, меньшими (по сравнению с электромеханическими преобразователями) габаритами, обладают и рядом недостатков:

1. Жесткая связь с питающей сетью: все колебания напряжения в сети непосредственно передаются в систему привода, а толчки нагрузки на оси двигателя немедленно передаются в сеть и вызывают всплески тока.

2. Низкий коэффициент мощности при регулировании напряжения в сторону снижения.

3. Генерация высших гармонических, загружающих питающую сеть.

Механическая характеристика двигателя, питаемого от тиристорного преобразователя, определяется напряжением, приложенным к якорю, и характером его изменения с нагрузкой, т. е. внешней характеристикой преобразователя и параметрами преобразователя и двигателя.

Устройство и принцип действия тиристора

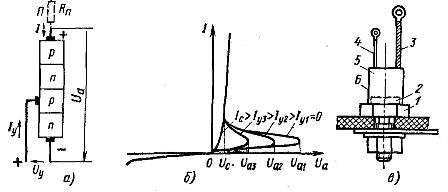

Тиристор (рис. 1 , а) представляет собой четырехслойный кремниевый полупроводник с двумя р-n-переходами и одним n- р-переходом. Величина силы тока I , проходящего через тиристор под действием анодного напряжения Uа, зависит от тока I у управления, проходящего через управляющий электрод под действием напряжения Uy управления.

Если ток управления отсутствует ( I у = 0), то при повышении напряжения U а ток I в цепи потребителя П будет нарастать, оставаясь, однако, весьма малым по величине (рис. 1 , б).

Рис. 1. Структурная схема (а), вольтамперная характеристика (б) и конструктивное оформление (в) тиристора

В это время переход n-р, включенный в непроводящем направлении, обладает большим сопротивлением. При определенном значении Ua1 анодного напряжения, называемом напряжением открывания, зажигания или переключения, наступает лавинный пробой запирающего слоя. Его сопротивление становится малым, а сила тока возрастает до значения, определяемого, в соответствии с законом Ома, сопротивлением Rп потребителя П.

При увеличении силы тока Iу напряжение Ua уменьшается. Ток Iу, при котором напряжение Ua достигает наименьшего значения, называют током Iс спрямления.

Закрывание тиристора происходит при снятии напряжения Ua или при изменении его знака. Номинальной силой тока Iн тиристора называют наибольшее среднее значение силы тока, проходящего в прямом направлении, не вызывающее недопустимого перегрева.

Номинальным напряжением U н называют наибольшее допустимое амплитудное напряжение, при котором обеспечивается заданная надежность прибора.

Падение напряжения Δ U н , созданное номинальным током, называют номинальным падением напряжения (обычно Δ U н = 1 — 2 В).

Величина силы тока Iс спрямления колеблется в пределах 0,1 — 0,4 А при напряжении Uc 6 — 8 В.

Тиристор надежно открывается при длительности импульса в 20 — 30 мкс. Интервал между импульсами не должен быть менее 100 мкс. Когда напряжение Ua уменьшается до нуля, тиристор запирается.

Внешнее конструктивное оформление тиристора приведено на рис. 1, в . На медном основании 1 с шестигранной огранкой и хвостовиком с резьбой укрепляется кремниевая четырехслойная структура 2 с силовым отрицательным 3 и управляющим 4 выводами. Кремниевая структура защищена металлическим кожухом 5 цилиндрической формы. В кожухе укреплен изолятор 6. Резьбу в основании 1 используют для установки тиристора и для присоединения к положительному полюсу источника анодного напряжения.

При увеличении напряжения Ua уменьшается ток управления, необходимый для открывания тиристора (см. рис. 1 , б). Ток управления открывания пропорционален напряжению uуо управления открывания.

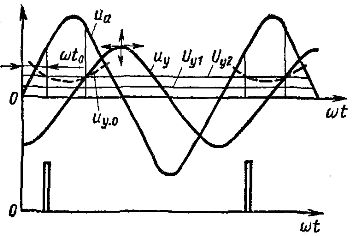

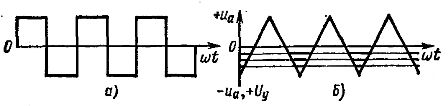

Если U а меняется по закону синуса (рис. 2 ), то необходимые напряжения и 0 открывания могут быть изображены штриховой линией. Если приложенное напряжение управления Uy 1 постоянно и его значение ниже минимального значения напряжения uуо , то тиристор не открывается.

Если напряжение управления увеличить до значения Uy2, то тиристор откроется, как только напряжение Uy2 окажется больше напряжения uуо. Изменяя величину uу, можно изменять угол открывания тиристора в пределах от 0 до 90 о .

Рис. 2. Управление тиристором

Для открывания тиристора при углах, превышающих 90°, применяют переменное напряжение управления uу, изменяющееся, например, синусоидально. При напряжении, соответствующем точке пересечения синусоидой этого напряжения штриховой кривой uуо = f( ωt) , т иристор открывается.

Смещая синусоиду uуо по горизонтали вправо или влево, можно изменять угол ωt 0 открывания тиристора. Такое управление углом открывания называют горизонтальным. Его осуществляют посредством специальных фазосмещателей.

Смещая ту же синусоиду по вертикали вверх или вниз, также можно изменять угол открывания. Такое управление называют вертикальным. В этом случае с переменным напряжением управления u у алгебраически складывают постоянное напряжение, например, напряжение Uy 1 . Угол открывания регулируют путем изменения величины этого напряжения.

После открывания тиристор остается открытым до конца положительного полупериода, и напряжение управления не влияет на его работу. Это позволяет применить также импульсное управление, периодически подавая положительные импульсы напряжения управления в нужные моменты времени (рис. 2 внизу). При этом повышается четкость управления.

Изменяя тем или иным способом угол открывания тиристора, можно подавать на потребитель импульсы напряжения различной формы. При этом изменяется величина среднего значения напряжения на зажимах потребителя.

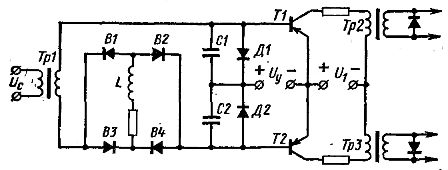

Для управления тиристорами применяют различные устройства. В схеме, показанной на рис. 3 , напряжение сети переменного тока подается на первичную обмотку трансформатора Tp 1 .

Рис. 3. Схема управления тиристорами

В цепь вторичной обмотки этого трансформатора включен двухполупериодный выпрямитель B 1 , В2, В 3 , В4 со значительной индуктивностью L в цепи постоянного тока. Пульсации выпрямленного тока при этом практически устраняются. Но такой постоянный ток может быть получен лишь при двухполупериодном выпрямлении переменного тока, имеющего форму, показанную на рис. 4 , а.

Таким образом, в данном случае выпрямитель В1, В2, ВЗ, В4 (см. рис. 3) является преобразователем формы переменного тока. При такой схеме конденсаторы С1 и С2 попеременно заряжаются прямоугольными импульсами тока (рис. 4, а). При этом на обкладках конденсаторов С1 и С2 образуется пилообразное напряжение (рис. 4, б), приложенное к базам транзисторов Т1 и Т2 (см. рис. 3).

Это напряжение называют опорным. В цепи базы каждого транзистора действует также и напряжение Uy постоянного тока. Когда пилообразное напряжение равно нулю, напряжение Uy создает на базах обоих транзисторов положительные потенциалы. Каждый транзистор открывается током базы при отрицательном потенциале на базе.

Это происходит, когда отрицательные значения пилообразного опорного напряжения оказываются большими, чем Uy (рис. 4, б). Это условие выполняется в зависимости от величины Uy при различных значениях фазового угла. При этом транзистор открывается на различные промежутки времени в зависимости от величины напряжения Uy.

Рис. 4. Графики напряжений управления тиристорами

Когда тот или другой транзистор открывается, через первичную обмотку трансформатора Тр2 или Тр3 (см. рис. 3) проходит прямоугольный импульс тока. При прохождении переднего фронта этого импульса во вторичной обмотке возникает импульс напряжения, который подается на управляющий электрод тиристора.

При прохождении заднего фронта импульса тока во вторичной обмотке возникает импульс напряжения противоположной полярности. Этот импульс замыкается полупроводниковым диодом, шунтирующим вторичную обмотку, и на тиристор не подается.

При управлении тиристорами (см. рис. 3) двумя трансформаторами создают два импульса, сдвинутых по фазе на 180°.

Системы тиристорного управления двигателями

В системах тиристорного управления двигателями постоянного тока изменение постоянного напряжения на якоре двигателя используют для регулирования его частоты вращения. В этих случаях обычно используют схемы многофазного выпрямления.

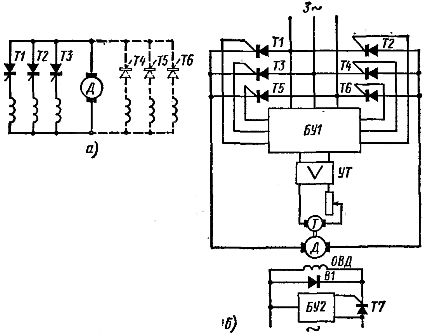

На рис. 5, а сплошной линией показана простейшая схема такого рода. В этой схеме каждый из тиристоров Т1, Т2, Т3 включен последовательно со вторичной обмоткой трансформатора и якорем электродвигателя; э. д. с. вторичных обмоток сдвинуты по фазе. Поэтому на якорь двигателя при управлении углом открывания тиристорами подаются импульсы напряжения, сдвинутые по фазе друг относительно друга.

Рис. 5. Схемы тиристорного привода

В многофазной схеме, в зависимости от выбранного угла зажигания тиристоров, через якорь двигателя могут протекать прерывистые и непрерывные токи. У реверсивного электропривода (рис. 5, а, вся схема) используют два комплекта тиристоров: Т1, Т2, Т3 и Т4, Т5, Т6.

Открывая тиристоры той или иной группы, изменяют направление тока в якоре электродвигателя и, следовательно, направление его вращения.

Реверс двигателя может быть также осуществлен путем изменения направления тока в обмотке возбуждения электродвигателя. Такой реверс применяют в тех случаях, когда не требуется высокого быстродействия, поскольку обмотка возбуждения обладает по сравнению с обмоткой якоря весьма высокой индуктивностью. Такой реверс часто применяют для тиристорных приводов главного движения металлорежущих станков.

Второй комплект тиристоров позволяет также осуществить тормозные режимы, требующие изменения направления тока в цепи якоря электродвигателя. Тиристоры в рассматриваемых схемах привода используют для включения и отключения двигателя, а также для ограничения величины пускового и тормозного тока, исключая необходимость применения контакторов, а также пусковых и тормозных реостатов.

В схемах тиристорного электропривода постоянного тока силовые трансформаторы нежелательны. Они повышают размеры и стоимость установки, поэтому часто используют схему, приведенную на рис. 5, б.

В этой схеме управления зажиганием тиристоров осуществляет блок управления БУ1. Его присоединяют к сети трехфазного тока, обеспечивая этим питание и согласование фаз импульсов управления с анодным напряжением тиристоров.

В тиристорном приводе обычно применяют обратную связь по частоте вращения электродвигателя. При этом используют тахогенератор Т и промежуточный транзисторный усилитель УТ. Применяют также обратную связь по э. д. с. электродвигателя, осуществляемую путем одновременного действия отрицательной обратной связи по напряжению и положительной обратной связи по току якоря.

Для регулирования тока возбуждения применяют тиристор Т7 с блоком управления БУ2. В отрицательные полупериоды анодного напряжения, когда тиристор Т7 не пропускает ток, ток в ОВД продолжает протекать за счет э. д. с. самоиндукции, замыкаясь через шунтирующий вентиль В1.

Тиристорные электроприводы с широтно-импульсным управлением

В рассмотренных тиристорных приводах питание двигателя осуществляется импульсами напряжения частотой 50 Гц. В целях увеличения быстродействия частоту импульсов целесообразно повышать. Это достигается в тиристорных приводах с широтно-импульсным управлением, где через якорь двигателя пропускают прямоугольные импульсы постоянного тока различной длительности (широты) частотой до 2-5 кГц. Помимо высокого быстродействия такое управление обеспечивает большие диапазоны регулирования частоты вращения электродвигателя и более высокие энергетические показатели.

При широтно-импульсном управлении двигатель питается от неуправляемого выпрямителя, а тиристор, включенный последовательно с якорем, периодически закрывается и открывается. При этом через цепь якоря двигателя проходят импульсы постоянного тока. Изменение длительности (широты) этих импульсов приводит к изменению частоты вращения электродвигателя.

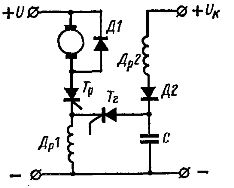

Поскольку в данном случае тиристор работает под постоянным напряжением, для его закрывания применяют особые схемы. Одна из простейших схем широтно-импульсного управления приведена на рис. 6.

Рис. 6. Тиристорный электропривод с широтно-импульсным управлением

В этой схеме тиристор Тр запирается при включении тиристора Тг гашения. При открывании этого тиристора заряженный конденсатор С разряжается на дроссель Др1, создавая в нем значительную э. д. с. При этом на концах дросселя возникает напряжение, большее, чем напряжение U силового выпрямителя и направленное ему навстречу.

Через силовой выпрямитель и шунтирующий диод Д1 это напряжение подается на тиристор Тр и вызывает его запирание. При запирании тиристора конденсатор С вновь заряжается до напряжения коммутации Uк > U.

Вследствие повышенной частоты импульсов тока и инерции якоря двигателя импульсный характер питания на плавности вращения двигателя практически не отражается. Тиристоры Тр и Тг открываются посредством специальной фазосмещающей схемы, позволяющей изменять ширину импульса.

Электропромышленность выпускает различные модификации комплектных регулируемых тиристорных электроприводов постоянного тока мощностью. Среди них имеются приводы с диапазонами регулирования частоты вращения 1:20; 1:200; 1:2000 путем изменения напряжения, нереверсивные и реверсивные приводы, с электрическим торможением и без него. Управление осуществляется транзисторными фазоимпульсными устройствами. В приводах используют отрицательные обратные связи по частоте вращения двигателей и по противо-э. д. с.

Преимуществами тиристорных приводов являются высокие энергетические показатели, малые размеры и масса, отсутствие каких-либо вращающихся машин помимо электродвигателя, высокое быстродействие, постоянная готовность к работе. Основным недостатком тиристорных приводов является их пока еще высокая стоимость, значительно превышающая стоимость приводов с электромашинными и магнитными усилителями.

В настоящее время существует устойчивая тенденция повсеместной замены тиристорных электроприводов постоянного тока на частотно-регулируемые электроприводы переменного тока.