Схемы электродвигателей постоянного тока и их характеристики

1. с независимым возбуждением : обмотка возбуждения питается от постороннего источника постоянного тока (возбудителя или выпрямителя) ,

2. с параллельным возбуждением : обмотка возбуждения подключена параллельно обмотке якоря,

3. с последовательным возбуждением : обмотка возбуждения включена последовательно с обмоткой якоря,

4. со смешанным возбуждением : он имеет две обмотки возбуждения, одна подключена параллельно обмотке якоря, а другая — последовательно с ней.

Все эти электродвигатели имеют одинаковое устройство и отличаются лишь выполнением обмотки возбуждения. Обмотки возбуждения указанных электродвигателей выполняют так же, как у соответствующих генераторов .

Электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением

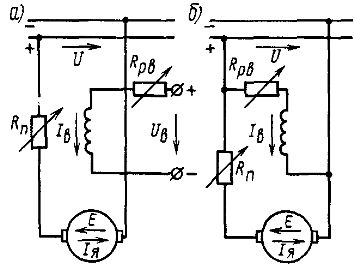

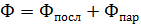

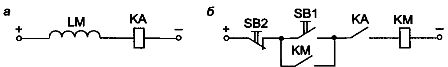

В этом электродвигателе (рис. 1, а) обмотка якоря подключена к основному источнику постоянного тока (сети постоянного тока, генератору или выпрямителю) с напряжением U, а обмотка возбуждения — к вспомогательному источнику в напряжением UB. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат Rрв, а в цепь обмотки якоря — пусковой реостат Rn.

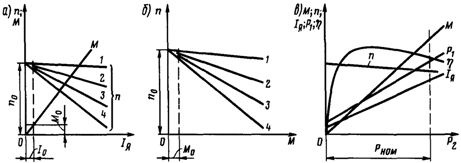

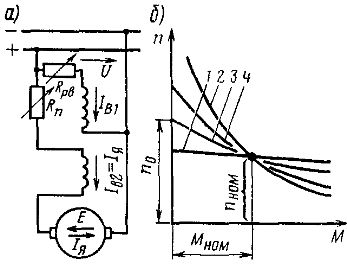

Регулировочный реостат служит для регулирования частоты вращения якоря двигателя, а пусковой — для ограничения тока в обмотке якоря при пуске. Характерной особенностью электродвигателя является то, что его ток возбуждения Iв не зависит от тока Iя в обмотке якоря (тока нагрузки). Поэтому, пренебрегая размагничивающим действием реакции якоря, можно приближенно считать, что и поток двигателя Ф не зависит от нагрузки. Зависимости электромагнитного момента М и частоты вращения n от тока Iя будут линейными (рис. 2, а). Следовательно, линейной будет и механическая характеристика двигателя — зависимость п (М) (рис. 2, б).

При отсутствии в цепи якоря реостата с сопротивлением Rn скоростная и механическая характеристики будут жесткими, т. е. с малым углом наклона к горизонтальной оси, так как падение напряжения IяΣRя в обмотках машины, включенных в цепь якоря, при номинальной нагрузке составляет лишь 3—5 % от Uном. Эти характеристики (прямые 1 на рис. 2, а и б) называются естественными. При включении в цепь якоря реостата с сопротивлением Rn угол наклона этих характеристик возрастает, вследствие чего можно получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4, соответствующих различным значениям Rn1, Rn2 и Rn3.

Рис. 1. Принципиальные схемы электродвигателей постоянного тока с независимым (а) и параллельным (б) возбуждением

Рис. 2. Характеристики электродвигателей постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением : а — скоростные и моментная, б — механические, в — рабочие Чем больше сопротивление Rn, тем больший угол наклона имеет реостатная характеристика, т. е. тем она мягче.

Регулировочный реостат Rpв позволяет изменять ток возбуждения двигателя Iв и его магнитный поток Ф. При этом будет изменяться и частота вращения n.

В цепь обмотки возбуждения никаких выключателей и предохранителей не устанавливают, так как при разрыве этой цепи резко уменьшается магнитный поток электродвигателя (в нем остается лишь поток от остаточного магнетизма) и возникает аварийный режим. Если электродвигатель работает при холостом ходе или небольшой нагрузке на валу, то частота вращения резко возрастает (двигатель идет вразнос). При этом сильно увеличивается ток в обмотке якоря Iя и может возникнуть круговой огонь. Во избежание этого защита должна отключить электродвигатель от источника питания.

Резкое увеличение частоты вращения при обрыве цепи обмотки возбуждения объясняется тем, что в этом случае резко уменьшаются магнитный поток Ф (до значения потока Фост от остаточного магнетизма) и э. д. с. Е и возрастает ток Iя. А так как приложенное напряжение U остается неизменным, то частота вращения n будет увеличиваться до тех пор, пока э. д. с. Е не достигнет значения, приблизительно равного U (что необходимо для равновесного состояния электрической цепи якоря, при котором E= U — IяΣRя.

При нагрузке на валу, близкой к номинальной, электродвигатель в случае разрыва цепи возбуждения остановится, так как электромагнитный момент, который может развить двигатель при значительном уменьшении магнитного потока, уменьшается и станет меньше нагрузочного момента на валу. В этом случае так же резко увеличивается ток Iя, и машина должна быть отключена от источника питания.

Следует отметить, что частота вращения n0 соответствует идеальному холостому ходу, когда двигатель не потребляет из сети электрической энергии и его электромагнитный момент равен нулю. В реальных условиях в режиме холостого хода двигатель потребляет из сети ток холостого хода I0, необходимый для компенсации внутренних потерь мощности, и развивает некоторый момент M0, требуемый для преодоления сил трения в машине. Поэтому в действительности частота вращения при холостом ходе меньше n0.

Зависимость частоты вращения n и электромагнитного момента М от мощности Р2 (рис. 2, в) на валу двигателя, как следует из рассмотренных соотношений, является линейной. Зависимости тока обмотки якоря Iя и мощности Р1 от Р2 также практически линейны. Ток Iя и мощность Р1 при Р2 = 0 представляют собой ток холостого хода I0 и мощность Р0, потребляемую при холостом ходе. Кривая к. п. д. имеет характер, общий для всех электрических машин.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением

В этом электродвигателе (см. рис. 1, б) обмотки возбуждения и якоря питаются от одного и того же источника электрической энергии с напряжением U. В цепь обмотки возбуждения включен регулировочный реостат Rpв, а в цепь обмотки якоря — пусковой реостат Rп.

В рассматриваемом электродвигателе имеет место, по существу, раздельное питание цепей обмоток якоря и возбуждения, вследствие чего ток возбуждения Iв не зависит от тока обмотки якоря Iв. Поэтому электродвигатель с параллельным возбуждением будет иметь такие же характеристики, как и двигатель с независимым возбуждением. Однако двигатель с параллельным возбуждением работает нормально только при питании от источника постоянного тока с неизменным напряжением.

При питании электродвигателя от источника с изменяющимся напряжением (генератор или управляемый выпрямитель) уменьшение питающего напряжения U вызывает соответствующее уменьшение тока возбуждения Iв и магнитного потока Ф, что приводит к увеличению тока обмотки якоря Iя. Это ограничивает возможность регулирования частоты вращения якоря путем изменения питающего напряжения U. Поэтому электродвигатели, предназначенные для питания от генератора или управляемого выпрямителя, должны иметь независимое возбуждение.

Электродвигатель постоянного тока с последовательным возбуждением

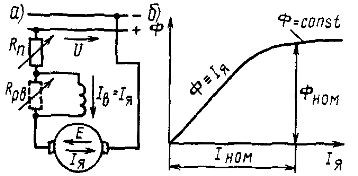

Для ограничения тока при пуске в цепь обмотки якоря включен пусковой реостат Rп (рис. 3, а), а для регулирования частоты вращения параллельно обмотке возбуждения может быть включен регулировочный реостат Rрв.

Рис. 3. Принципиальная схема электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением (а) и зависимость его магнитного потока Ф от тока Iя в обмотке якоря (б)

Рис. 4. Характеристики электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением: а — скоростные и моментная, б — механические, в — рабочие.

Характерной особенностью этого электродвигателя является то, что его ток возбуждения Iв равен или пропорционален (при включении реостата Rpв) току обмотки якоря Iя, поэтому магнитный поток Ф зависит от нагрузки двигателя (рис. 3, б).

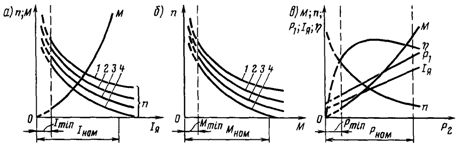

При токе обмотки якоря Iя, меньшем (0,8—0,9) номинального тока Iном магнитная система машины не насыщена и можно считать, что магнитный поток Ф изменяется прямо пропорционально току Iя. Поэтому скоростная характеристика электродвигателя будет мягкая — с увеличением тока Iя частота вращения n будет резко уменьшаться (рис. 4, а). Уменьшение частоты вращения n, происходит из-за увеличения падения напряжения IяΣRя. во внутреннем сопротивлении Rя. цепи обмотки якоря, а также из-за увеличения магнитного потока Ф.

Электромагнитный момент М при увеличении тока Iя будет резко возрастать, так как в этом случае увеличивается и магнитный поток Ф, т. е. момент М будет пропорционален току Iя. Поэтому при токе Iя, меньшем (0,8 Н- 0,9) Iном, скоростная характеристика имеет форму гиперболы, а моментная — параболы.

При токах Iя > Iном зависимости М и п от Iя линейны, так как в этом режиме магнитная цепь будет насыщена и магнитный поток Ф при изменении тока Iя меняться не будет.

Механическая характеристика, т. е. зависимость n от М (рис. 4, б), может быть построена на основании зависимостей n и М от Iя. Кроме естественной характеристики 1, можно путем включения в цепь обмотки якоря реостата с сопротивлением Rп получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4. Эти характеристики соответствуют различным значениям Rn1, Rn2 и Rn3, при этом чем больше Rn, тем ниже располагается характеристика.

Механическая характеристика рассматриваемого двигателя мягкая и имеет гиперболический характер. При малых нагрузках магнитный поток Ф сильно уменьшается, частота вращения n резко возрастает и может превысить максимально допустимое значение (двигатель идет вразнос). Поэтому такие двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме холостого хода и при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры и пр.).

Обычно минимально допустимая нагрузка для двигателей большой и средней мощности составляет (0,2 …. 0,25) Iном. Чтобы предотвратить возможность работы двигателя без нагрузки, его соединяют с приводным механизмом жестко (зубчатой передачей или глухой муфтой), применение ременной передачи или фрикционной муфты недопустимо.

Несмотря на указанный недостаток, двигатели с последовательным возбуждением широко применяют, особенно там, где имеют место изменения нагрузочного момента в широких пределах и тяжелые условия пуска: во всех тяговых приводах (электровозы, тепловозы, электропоезда, электрокары, электропогрузчики и пр.), а также в приводах грузоподъемных механизмов (краны, лифты и пр.).

Объясняется это тем, что при мягкой характеристике увеличение нагрузочного момента приводит к меньшему возрастанию тока и потребляемой мощности, чем у двигателей с независимым и параллельным возбуждением, поэтому двигатели с последовательным возбуждением лучше переносят перегрузки. Кроме того, эти двигатели имеют большой пусковой момент, чем двигатели с параллельным и независимым возбуждением, так как при увеличении тока обмотки якоря при пуске соответственно увеличивается и магнитный поток.

Если принять, например, что кратковременный пусковой ток может в 2 раза превышать номинальный рабочий ток машины, и пренебречь влиянием насыщения, реакцией якоря и падением напряжения в цепи его обмотки, то в двигателе с последовательным возбуждением пусковой момент будет в 4 раза больше номинального (в 2 раза увеличиваются и ток, и магнитный поток), а в двигателях с независимым и параллельным возбуждением — только в 2 раза больше.

В действительности из-за насыщения магнитной цепи магнитный поток не увеличивается пропорционально току, но все же пусковой момент двигателя с последовательным возбуждением при прочих равных условиях будет значительно больше пускового момента такого же двигателя с независимым или параллельным возбуждением.

Зависимости n и М от мощности Р2 на валу электродвигателя (рис. 4, в), как следует из рассмотренных выше положений, являются нелинейными, зависимости P1, Iя и η от Р2 имеют такую же форму, как и у двигателей с параллельным возбуждением.

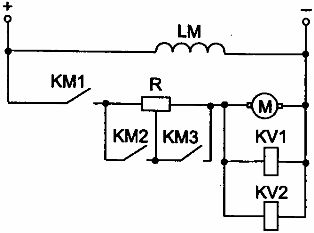

Электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением

В этом электродвигателе (рис. 5, а) магнитный поток Ф создается в результате совместного действия двух обмоток возбуждения — параллельной (или независимой) и последовательной, по которым проходят токи возбуждения Iв1 и Iв2 = Iя

где Фпосл — магнитный поток последовательной обмотки, зависящий от тока Iя, Фпар — магнитный поток параллельной обмотки, который не зависит от нагрузки (определяется током возбуждения Iв1).

Механическая характеристика электродвигателя со смешанным возбуждением (рис. 5, б) располагается между характеристиками двигателей с параллельным (прямая 1) и последовательным (кривая 2) возбуждением. В зависимости от соотношения магнитодвижущих сил параллельной и последовательной обмоток при номинальном режиме можно приблизить характеристики двигателя со смешанным возбуждением к характеристике 1 (кривая 3 при малой м. д. с. последовательной обмотки) или к характеристике 2 (кривая 4 при малой м. д. с. параллельной обмотки).

Рис. 5. Принципиальная схема электродвигателя со смешанным возбуждением (а) и его механические характеристики (б)

Достоинством двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением является то, что он, обладая мягкой механической характеристикой, может работать при холостом ходе, когда Фпосл=0. В этом режиме частота вращения его якоря определяется магнитным потоком Фпар и имеет ограниченное значение (двигатель не идет вразнос).

Схемы автоматического управления пуском и торможением двигателей постоянного тока

Процесс торможения двигателей также может быть автоматизирован. После команды на торможение с помощью релейно-контакторной аппаратуры осуществляются необходимые переключения в силовых цепях. При подходе к скорости, близкой к нулю, двигатель отключается от сети. В процессе пуска выключение ступеней происходит через определенные интервалы времени либо в зависимости от других параметров. При этом изменяются ток и скорость двигателя.

Управление пуском двигателя осуществляется в функции ЭДС (или скорости), тока, времени и пути.

Типовые узлы и схемы автоматического управления пуском двигателей постоянного тока

Пуск двигателя постоянного тока параллельного или независимого возбуждения осуществляется с резистором, введенным в цепь якоря. Резистор необходим для ограничения пускового тока. По мере разгона двигателя пусковой резистор по ступеням выводится. Когда пуск закончится, резистор будет полностью зашунтирован, и двигатель перейдет работать на естественную механическую характеристику (рис. 1). При пуске двигатель разгоняется по искусственной характеристике 1, затем 2, а после шунтирования резистора — по естественной характеристике 3.

Рис. 1. Механические и электромеханические характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения (ω — угловая скорость вращения; I1 М1 — пиковый ток и момент двигателя; I2 М2 — ток и момент переключения)

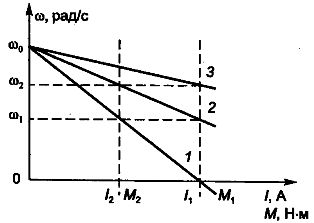

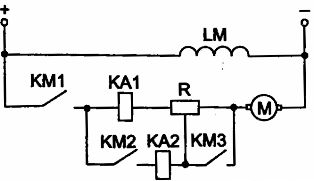

Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока (ДПТ) в функции ЭДС (рис. 2).

Рис. 2. Узел схемы пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции ЭДС

Управление в функции ЭДС (или скорости) осуществляется реле, напряжения и контакторами. Реле напряжения настроены на срабатывание при различных значениях ЭДС якоря. При включении контактора КМ1 напряжение на реле KV в момент пуска недостаточно для срабатывания. По мере разгона двигателя (вследствие роста ЭДС двигателя) срабатывает реле KV1, затем KV2 (напряжения срабатывания реле имеют соответствующие значения); они включают контакторы ускорения КМ2, КМЗ, и резисторы в цепи якоря шунтируются (цепи включения контакторов на схеме не показаны; LM — обмотка возбуждения).

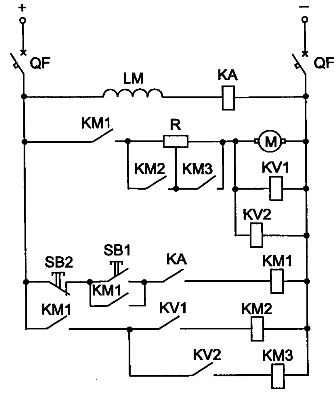

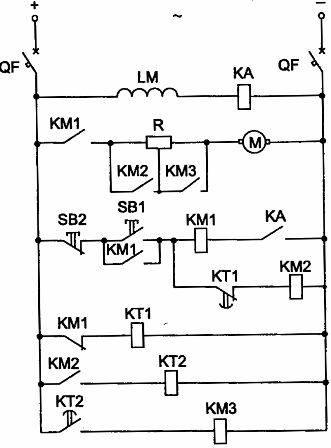

Рассмотрим схему пуска двигателя постоянного тока в функции ЭДС (рис. 3). Угловая скорость двигателя часто фиксируется косвенным путем, т.е. измерением величин, связанных со скоростью. Для двигателя постоянного тока такой величиной является ЭДС. Пуск осуществляется следующим образом. Включается автоматический выключатель QF, обмотка возбуждения двигателя подключается к источнику питания. Срабатывает реле КА и замыкает свой контакт.

Остальные аппараты схемы остаются в исходном положении. Для пуска двигателя необходимо нажать кнопку SB1 «Пуск», после чего контактор КМ1 срабатывает и подключает двигатель к источнику питания. Контактор КМ1 становится на самопитание. Двигатель постоянного тока разгоняется с резистором R цепи якоря двигателя.

По мере увеличения скорости двигателя растет его ЭДС и напряжение на катушках реле KV1 и KV2. При скорости ω1 (см. рис. 1.) срабатывает реле KV1. Оно замыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, который срабатывает и закорачивает своим контактом первую ступень пускового резистора. При скорости ω2 срабатывает реле KV2. Своим контактом оно замыкает цепь питания контактора КМЗ, который, срабатывая, контактом закорачивает вторую пусковую ступень пускового резистора. Двигатель выходит на естественную механическую характеристику и заканчивает разбег.

Рис. 3. Схема пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции ЭДС

Для правильной работы схемы необходимо настроить реле напряжения KV1 на срабатывание при ЭДС, соответствующей скорости ω1, и реле KV2 на срабатывание при скорости ω2.

Для остановки двигателя следует нажать кнопку SB2 «Стоп». Для обесточивания схемы нужно отключить автоматический выключатель QF.

Управление в функции тока осуществляется с помощью реле тока. Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока в функции тока. В схеме, приведенной на рис. 4, применяются реле максимального тока, которые срабатывают при пусковом токе I1 и отпадают при минимальном токе I2 (см. рис. 1). Собственное время срабатывания токовых реле должно быть меньше собственного времени срабатывания контактора.

Рис. 4. Узел схемы пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции тока

Разгон двигателя начинается при резисторе, полностью введенном в цепь якоря. По мере разгона двигателя ток уменьшается, при токе I2 реле КА1 отпадает и своим контактом замыкает цепь питания контактора КМ2, который своим контактом шунтирует первую пусковую ступень резистора. Аналогично осуществляется закорачивание второй пусковой ступени резистора (реле КА2, контактор КМЗ). Цепи питания контакторов на схеме не показаны. По окончании пуска двигателя резистор в цепи якоря будет зашунтирован.

Рассмотрим схему пуска двигателя постоянного тока в функции тока (рис. 5). Сопротивления ступеней резистора выбираются таким образом, чтобы в момент включения двигателя и шунтирования ступеней ток I1 в цепи якоря и момент М1 не превосходили допустимого уровня.

Пуск двигателя постоянного тока осуществляется включением автоматического выключателя QF и нажатием кнопки SB1 «Пуск». При этом срабатывает контактор КМ1 и замыкает свои контакты. По силовой цепи двигателя проходит пусковой ток I1, под действием которого срабатывает реле максимального тока КА1. Его контакт размыкается, и контактор КМ2 не получает питания.

Рис. 5. Схема пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции тока

Когда ток уменьшается до минимального значения I2, реле максимального тока КА1 отпадает и замыкает свой контакт. Срабатывает контактор КМ2 и своим главным контактом шунтирует первую секцию пускового резистора и реле КА1. При переключении ток возрастает до значения I1.

При повторном увеличении тока до значения I1 контактор КМ1 не включается, поскольку его катушка зашунтирована контактом КМ2. Под действием тока I1 реле КА2 срабатывает и размыкает свой контакт. Когда в процессе ускорения ток вновь уменьшается до значения I2, реле КА2 отпадает и включается контактор КМЗ. Пуск заканчивается, двигатель работает на естественной механической характеристике.

Для правильной работы схемы необходимо, чтобы время срабатывания реле КА1 и КА2 было меньше времени срабатывания контакторов. Чтобы остановить двигатель, необходимо нажать кнопку SB2 «Стоп» и выключить автоматический выключатель QF для обесточивания схемы.

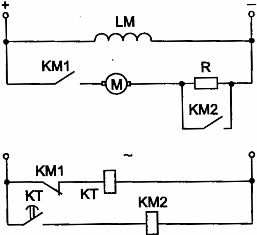

Управление в функции времени осуществляется с помощью реле времени и соответствующих контакторов, которые своими контактами закорачивают ступени резистора.

Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока в функции времени (рис. 6). Реле времени КТ срабатывает сразу при появлении напряжения в схеме управления через размыкающий контакт КМ1. После размыкания контакта КМ1 реле времени КТ теряет питание и с выдержкой времени замыкает свой контакт. Контактор КМ2 через промежуток времени, равный выдержке реле времени, получает питание, замыкает свой контакт и шунтирует сопротивление в цепи якоря.

Рис. 6. Узел схемы пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции времени

К достоинствам управления в функции времени относятся простота управления, стабильность процесса разгона и торможения, отсутствие задержки электропривода на промежуточных скоростях.

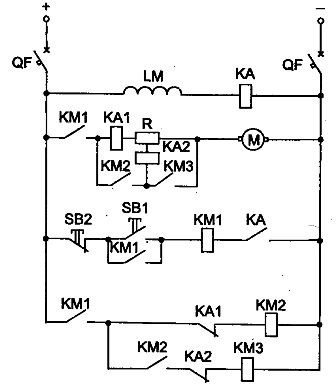

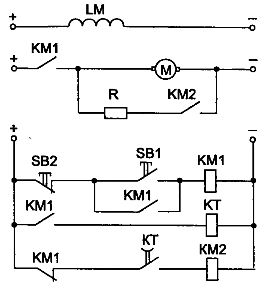

Рассмотрим схему пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции времени. На рис. 7 приведена схема нереверсивного пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Пуск происходит в две ступени. В схеме используются кнопки SB1 «Пуск» и SB2 «Стоп», контакторы КМ1. КМЗ, электромагнитные реле времени КТ1, КТ2. Включается автоматический выключатель QF. При этом катушка реле времени КТ1 получает питание и размыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, Пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки SB1 «Пуск». Контактор КМ1 получает питание и своим главным контактом подключает двигатель к источнику питания с резистором в цепи якоря.

Рис. 7. Схема нереверсивного пуска ДПТ в функции времени

Реле минимального тока КА служит для защиты двигателя от обрыва цепи возбуждения. При нормальной работе реле КА срабатывает и его контакт в цепи контактора КМ1 замыкается, подготавливая контактор КМ1 к работе. При обрыве цепи возбуждения реле КА обесточивается, размыкает свой контакт, затем обесточивается контактор КМ1 и двигатель останавливается. При срабатывании контактора КМ1 замыкается его блокировочный контакт и размыкается контакт КМ1 в цепи реле КТ1, которое обесточивается и замыкает свой контакт с выдержкой времени.

Через промежуток времени, равный выдержке времени реле КТ1, замыкается цепь питания контактора ускорения КМ2, который срабатывает и своим главным контактом закорачивает одну ступень пускового резистора. Одновременно получает питание реле времени КТ2. Двигатель разгоняется. Через промежуток времени, равный выдержке времени реле КТ2, контакт КТ2 замыкается, контактор ускорения КМЗ срабатывает и своим главным контактом закорачивает вторую ступень пускового резистора в цепи якоря. Пуск заканчивается, и двигатель переходит работать на естественную механическую характеристику.

Типовые узлы схем управления торможением двигателей постоянного тока

В системах автоматического управления двигателем постоянного тока применяется динамическое торможение, торможение противовключением и рекуперативное торможение.

При динамическом торможении необходимо обмотку якоря двигателя замкнуть на добавочное сопротивление, а обмотку возбуждения оставить под напряжением. Такое торможение можно осуществить в функции скорости и в функции времени.

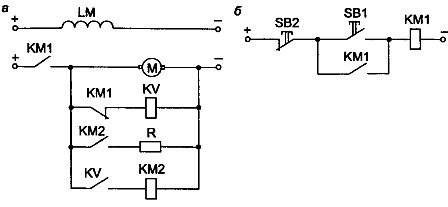

Управление в функции скорости (ЭДС) при динамическом торможении можно выполнить по схеме, приведенной на рис. 8. При отключении контактора КМ1 якорь двигателя отключается от сети, но на его зажимах в момент отключения имеется напряжение. Реле напряжения KV срабатывает и замыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, который своим контактом замыкает якорь двигателя на резистор R.

При скорости, близкой к нулю, реле KV теряет питание. Дальнейшее торможение от минимальной скорости до полной остановки происходит под действием статического момента сопротивления. Для увеличения эффективности торможения можно применить две или три ступени торможения.

Рис. 8. Узел схемы автоматического управления динамическим торможением в функции ЭДС: а — силовая цепь; б — цепь управления

Динамическое торможение двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции времени осуществляется по схеме, приведенной на рис. 9.

Рис. 9. Узел схемы динамического торможения ДПТ независимого возбуждения в функции времени

При работе двигателя реле времени КТ включено, но цепь контактора торможения КМ2 разомкнута. Для торможения необходимо нажать кнопку SB2 «Стоп». Контактор КМ1 и реле времени КТ теряют питание; срабатывает контактор КМ2, так как контакт КМ1 в цепи контактора КМ2 замыкается, а контакт реле времени КТ размыкается с выдержкой времени.

На время выдержки реле времени контактор КМ2 получает питание, замыкает свой контакт и подключает якорь двигателя к добавочному резистору R. Осуществляется динамическое торможение двигателя. В конце его реле КТ после выдержки времени размыкает свой контакт и отключает контактор КМ2 от сети. Дальнейшее торможение до полной остановки осуществляется под действием момента сопротивления Мс.

При торможении противовключением ЭДС двигателя и напряжение сети действуют согласно. Для ограничения тока в силовую цепь вводится резистор.

Управление возбуждением электродвигателей постоянного тока

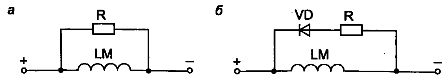

Обмотка возбуждения двигателя обладает значительной индуктивностью, и при быстром отключении двигателя на ней может возникнуть большое напряжение, что приведет к пробою изоляции обмотки. Для предотвращения этого можно использовать узлы схем, приведенные на рис. 10. Сопротивление гашения включается параллельно обмотке возбуждения через диод (рис. 10 ,б). Следовательно, после отключения ток через сопротивление проходит кратковременно (рис. 10, а).

Рис. 10. Узлы схем включения сопротивлений гашения: а — сопротивление гашения включается параллельно; б — сопротивление гашения включается через диод.

Защита от обрыва цепи возбуждения осуществляется с помощью реле минимального тока по схеме, показанной на рис. 11.

Рис. 11. Защита от обрыва цепи возбуждения: а — силовая цепь возбуждения; б— цепь управления

При обрыве обмотки возбуждения реле КА теряет питание и отключает цепь контактора КМ.