- Паккард по-советски: тест-драйв ЗИС-110Б, на котором (возможно) возили Фиделя Кастро

- Поводов не будет

- Стоимость и ценность

- Творческий подход: необычная советская техника Великой Отечественной

- Стальное ополчение: переделанные для обороны гражданские машины

- Сухопутная торпеда

- Снегами русских зим

- Что в итоге?

Паккард по-советски: тест-драйв ЗИС-110Б, на котором (возможно) возили Фиделя Кастро

Обычно машина или нравится, или нет. С ЗИСом получилось не так просто. Хорошо ли он едет? Средне. Даже чуть хуже, чем далёкие от современных идеалов иностранные одноклассники того времени. Хорошо собран? Тоже нет. Может, у него какая-то удивительно прогрессивная конструкция? Ну, кое-что есть, хотя на прорыв не тянет. Может, он очень красивый? Честно говоря, на любителя. И всё-таки у него есть и сильные стороны. Только сразу их не видно, приходится искать.

Поводов не будет

Обычно материал про интересный (а других не бывает) ретроавтомобиль начинаю с истории его создания. Иногда рассказываю кратко, иногда, если история интересная, подробнее. Но сегодня я этого делать не буду. И не из-за того, что от природы феноменально ленив, а для того, чтобы не кидать на вентилятор благодатной почвы для споров.

Для кого-то ЗИС-110 — всего лишь не очень удачная копия Паккарда, для кого-то — один из первых советских автомобилей, кузов которого спроектировали самостоятельно и даже сами построили оснастку для штамповки его деталей (раньше их чаще покупали за рубежом). Истина, как это обычно с ней бывает, где-то посередине.

Да, в начале проектирования ЗИС-110 в 1943 году перед глазами главного конструктора завода Бориса Фиттермана стоял Packard Super Eight. Но вместе с тем ведущий конструктор ЗИС-110 Андрей Островцев не стал его просто копировать — к разработке автомобиля подошли более творчески. Написано об этом очень много и — что более важно — достаточно противоречиво. Мне не хочется лишний раз давать повод для споров хейтеров советского автопрома и его ярых фанатов. Сегодня пойдём другим путём: расскажем, откуда у реставраторов взялась эта машина и как её восстанавливали. Думаю, многое станет понятным из этого рассказа.

Packard 180 Custom Super Eight Formal Sedan 1940

Стоимость и ценность

Итак, перед нами фаэтон ЗИС-110Б. Фаэтон — редкость сам по себе, но конкретно этот автомобиль ещё более интересен.

Новым он поступил в гараж исполкома Ленгорсовета. Гараж тогда находился на улице Короленко, но сейчас его уже нет: здание царской постройки в нулевых было снесено, и сейчас на его месте стоит новостройка. Там ЗИС работал до 1982 года.

С 1982 года машина стояла на хранении: её практически не эксплуатировали и почти что забросили. Но в целом она сохранилась неплохо. Были, конечно, некоторые недостатки. Самый серьёзный, который потребовал в будущем некоторой изворотливости умов реставраторов — это задний мост от Чайки с переделанным карданом. Всё остальное оказалось не столь печальным и, скорее всего, ожидаемым. Например, вышедший из строя родной бензонасос ремонтировать не захотели и вместо него поставили электрический насос от печки Запорожца. Родной карбюратор тоже отсутствовал. На его месте красовался карбюратор К-22Г, который более уместен, например, на ГАЗ-51. Разумеется, генератор и стартер тоже были не лучшем состоянии, но сам мотор сохранился во вполне достойном виде. Удивительно, но и салон тоже выглядел сравнительно сохранившимся.

ЗИС был на, так сказать, “условном” ходу. Ездить он теоретически мог, но несколько десятков лет не видел нормального ремонта. Его периодически латали, а вот приличествующей ему заботы ЗИС не получал.

Однако сразу после приобретения автомобиля приступить к работе не получилось: несколько лет ушло на поиск запчастей. Да и вообще, то, что планировалось сделать с ЗИСом, реставрацией назвать нельзя: его хотели просто привести в идеальное техническое состояние с полным сохранением внешнего вида и салона.

Найти тот же мост на ЗИС-110 чуть сложнее, чем истинную причину гибели группы Дятлова. Особенно сложно найти его в хорошем состоянии. Но и оставлять чайковский мост — это тоже не дело. В итоге мост всё-таки был найден. Но его ещё надо было отремонтировать. А где взять детали для редуктора? В России их не нашлось, зато их не так сложно было купить в Америке. И да — от Паккарда. Они точно такие же, как на ЗИСе. По большому счёту, от Паккарда можно было взять весь задний мост целиком — он ровно такой же. Но это было бы совсем уж нагло, поэтому обошлись редуктором. А вот кардан всё-таки нашли родной, зисовский.

От Паккарда подошли и некоторые детали тормозной системы. Правда, и тут не обошлось без курьёзов. Нужны были новые рабочие тормозные цилиндры. На вид они точно такие же, как на Паккарде. Можно купить в Америке, но это дорого. Ради интереса посмотрели, не подойдёт ли что-то от относительно современных аналогов. И выяснилось, что абсолютно такие же цилиндры стоят на… ЗИЛ-5301 (это обычный Бычок). Совпадение? Не думаю.

Первые гидравлические тормоза на ЗИСах появились как раз на ЗИС-110. Само собой, их скопировали с Паккарда. Дальше так получилось, что гидравлические барабанные тормоза ни ЗИСу, ни ЗИЛу уже не были нужны. На более поздних зиловских “членовозах” тормоза стали уже дисковыми, а на грузовых ЗИЛах — пневматическими. И вдруг появился Бычок со своей удивительной пневмогидравлической тормозной системой, которая заставляла материться немых и молиться атеистов. На задние барабанные тормоза потребовались рабочие цилиндры. А зачем их изобретать новые, когда в продукции уже есть готовые — от ЗИС-110? И так получилось, что на “бычках” стоят те же самые по сути паккардовские цилиндры образца середины 30-х. Отливка, конечно, немного отличается (она более топорная), но всё остальное — точь-в-точь. Отверстия, посадочные места — всё совпадает до миллиметра. Ну, и стоят они, конечно, дешевле, чем от Паккарда.

А вот для ремонта сцепления пришлось покупать детали от другого грузовика. В целом оно сохранилось, но диск, конечно, был изношен. Решили искать накладки и заняться переклёпкой, но оказалось, что диск от ГАЗ-51/52, который до сих пор можно купить в магазине, подходит ЗИСу как родной. Правда, пришлось заменить демпферные пружины – все-таки это «лимузин», а не грузовик, и ему полагается стартовать плавно.

Трёхступенчатую коробку передач не трогали вообще — она оказалась в порядке. Кстати, эта коробка полностью синхронизированная, что не может не радовать водителя.

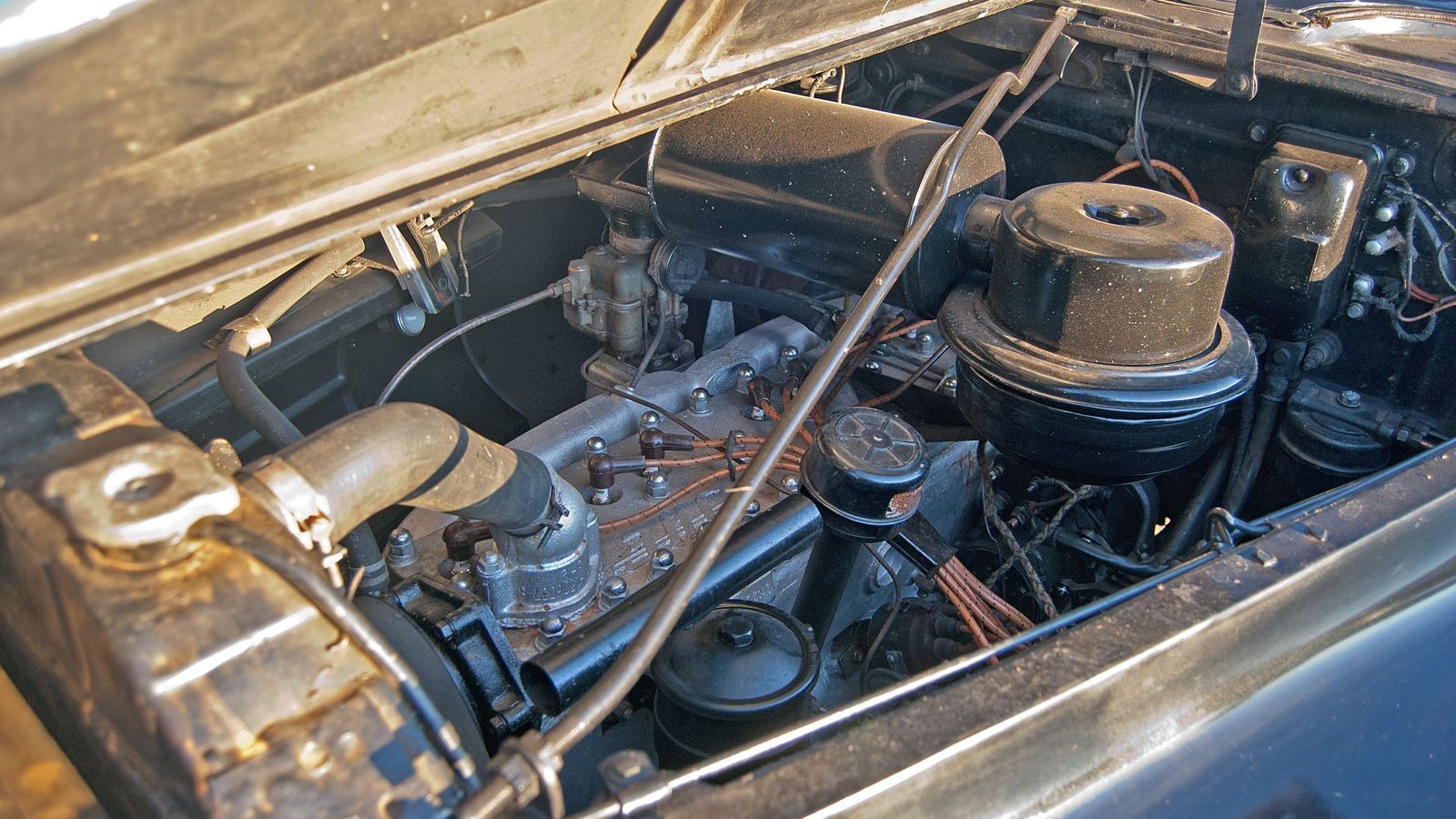

Далее пришла череда мотора. Тут стоит двигатель, который так и называется — ЗИС- 110. Правда, поскольку этот автомобиль был выпущен в 1956 году, на двигателе выбито уже не ЗИС, а ЗИЛ-110. Эта рядная 16-клапанная «восьмёрка» при шести литрах объёма выдаёт 140 л.с. при 3 600 об/мин и целых 390 Нм крутящего момента при 2 000 оборотов. Все вы прекрасно понимаете, что при желании можно сломать всё что угодно. Но этот мотор так и не смогли сломать с 1956 года. Так что его просто разобрали и собрали заново — делать с ним ничего не пришлось.

Родные стартер и генератор удалось отремонтировать, а вот с карбюратором пришлось повозиться. Можно было, опять же, поставить от Паккарда — небольшие отличия есть только в отливке корпусов, но американский встаёт на место зисовского без переделок. Но в итоге обошлись только американским ремкомплектом. Точно так же поступили и с бензонасосом — всё нужное для ремонта взяли у Паккарда.

С системой охлаждения всё оказалось ещё проще: достаточно было только прочистить радиатор и отремонтировать помпу.

А вот дальше началась работа, которую некоторые могут раскритиковать — работа над кузовом. Как вы видите на фотографиях, идеальным его назвать невозможно. Так оно и есть. Краска, конечно, тут не заводская. Когда-то давно, несколько десятков лет назад, его перекрашивали. Как и кто это делал — история умалчивает. Теоретически можно было кузов отпескоструить и перекрасить, но делать этого не стали. Не из-за жадности, а по убеждению: машина должна сохраниться приблизительно в том виде, в каком в 1982 году она попала на хранение. В том числе решили не перешивать тент и салон.

Творческий подход: необычная советская техника Великой Отечественной

Стальное ополчение: переделанные для обороны гражданские машины

Первые месяцы войны дались советским людям особенно тяжело. Большие потери личного состава и техники обескровили армию. Враг рвался к промышленным центрам и транспортным узлам: Ленинграду, Харькову, Одессе. В эти тревожные дни формируются дивизии народного ополчения. Люди мирных профессий берут в руки оружие и после ускоренной подготовки отправляются на фронт.

На фото: “Эмка” ГАЗ-М1, ГАЗ-67Б, ГАЗ-АА

Своеобразными ополченцами становятся не только люди, но и мобилизованная техника – трактора, грузовики. Многие из них не просто перевозят армейские грузы, но и подменяют собой танки, самоходные орудия.

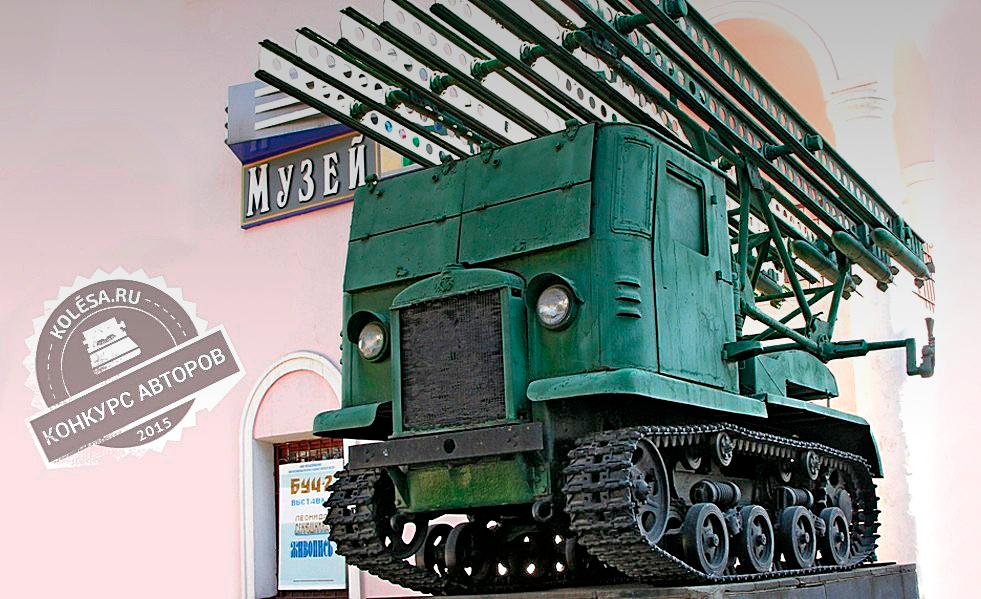

В августе 1941 года был налажен мелкосерийный выпуск бронетракторов в Одессе и Харькове. Одесские машины получили полуофициальное название НИ – “на испуг”. В основе одесского НИ-1 использованы шасси и агрегаты гусеничного транспортного трактора СТЗ-5. Бронекорпус выполнялся из катаной конструкционной стали толщиной от 10 до 20 мм. На корпус устанавливалась башня от пулемётной версии танка Т-26 (использовались узлы неисправных и подбитых танков). В передней части машины – находились две раздельных бронекабины. В левой (по ходу машины) кабине располагался механик–водитель. В правой – пулемётчик с курсовым пулемётом ДТ. На месте штатной грузовой платформы находился подбашенный отсек с установленной на нём башней. В башне устанавливался пулемёт Максим либо ДШК калибра 7,62 мм.

Есть сведения об установке на некоторые НИ-1 советских танковых 45-мм пушек модели 20-К, трофейных румынских и немецких орудий. За неимением пушки на башню устанавливали имитатор орудийного ствола. Массовым бронетрактор не стал: Одесский завод имени Январского восстания выпустил всего около 60 машин типа НИ-1.

Техника получилась медленная, шумная, но устрашающая. Румынские части, осаждавшие Одессу, не имевшие ни серьёзных противотанковых средств, ни высокого морального духа, уклонялись от ближнего боя с НИ-1, то есть попросту бежали, покинув окопы. Использование эрзац–танков позволило успешно контратаковать противника и выиграть время для подготовки гарнизона Одессы к эвакуации. Одесские НИ-1 были выведены из строя и брошены в ходе эвакуации в октябре 1941 года.

Харьковский бронетрактор ХТЗ-16 больше походил на самоходную артиллерийскую установку с неподвижной боевой рубкой. Такая компоновка была обусловлена использованием шасси гусеничного сельскохозяйственного трактора СТЗ-3. Шасси трактора дорабатывалось путём установки катков и мелкозвенчатых гусениц от транспортного трактора СТЗ-5.

Таким образом, достигалась плавность хода на повышенных скоростях. Бронекорпус выполнялся из листов катаной стали толщиной 10-20 мм. На месте кабины водителя находилась бронированная неподвижная рубка с танковой пушкой 20-К калибра 45-мм и пулемётом ДП калибра 7,62 мм. Было выпущено около 30 машин. Харьковские бронетракторы участвовали в защите Плотавы и в уличных боях за сам Харьков. Судьба их экипажей весьма трагична: в ходе боёв они столкнулись с современной для того времени противотанковой артиллерией и новейшими немецкими танками. Большая часть харьковских бронетракторов погибла в сентябре – октябре 1941 года.

Не менее драматично развивались ситуация на Северо-западе СССР. Карельскому и Ленинградскому фронтам остро не хватало бронетехники всех типов. В этой ситуации администрация Ижорского завода, имеющего опыт создания бронеавтомобилей, предлагает проект переоборудования грузовых автомобилей в бронемашины. Эти изделия получили название ИЗ (по первым буквам названия завода). Переоборудованию подлежали полуторки ГАЗ-АА и трёхтонки ЗИС-5. Первые экземпляры выпущены в июле 1941 года.

Доработка включала в себя установку бронекапсулы на место штатной кабины и частичное бронирование кузова (установка бортовых экранов и лобового бронещита с гнездом для вооружения). Из-за частичного бронирования кузова эти машины в ряде источников называют полуброневиками. Толщина листов противопульной брони составляла 6 – 10 мм.

На фото: СТЗ-3, ХТЗ-16, СТЗ-5

Вооружение машин на базе ГАЗ-АА было следующим: в кузове устанавливался пулемёт Максим, либо ДШК, либо спарка ДА-2, либо авиационная пушка ШВАК калибра 20 мм на зенитном станке. Есть сведения об установке на некоторые машины флотских полуавтоматических пушек 21-К калибра 45 мм. В бронекабине перед пассажирским местом устанавливали курсовой пулемёт ДТ.

Броневики на шасси ЗИС-5 вооружались установленной в кузов противотанковой пушкой 52-К калибра 45 мм и курсовым пулемётом ДТ. Разнообразие вооружения устанавливаемого на броневики ИЗ объясняется его подбором из наличия на складах.

Всего было построено около 100 машин типа “ИЗ”. Они были переданы дивизиям народного ополчения и активно использовались до конца 1941 года. Бронеавтомобили “ИЗ” сопровождали пешие и моторизованные колонны, участвовали в охране коммуникаций, использовались в качестве мобильных установок ПВО и кочующих огневых точек.

К сожалению, оригинальных образцов подобной техники не сохранилось. Все существующие машины, экспонирующиеся на мемориальных выставочных площадках в Одессе, Киеве, Кубинке, Верхней Пышме – реплики послевоенного периода.

На фото: 21-К, 52-К, ДШК, ШВАК

Сухопутная торпеда

Прочитав заглавие, знатоки военной истории наверняка вспомнят немецкую самоходную мину “Голиаф”. Но мало кто знает, что в самом начале войны в СССР была разработана и успешно применена своя сухопутная торпеда. Принцип действия этого оружия прост: управляемая по кабелю самоходная гусеничная тележка с мощным зарядом выдвигается на позиции противника и подрывается в непосредственной близости от цели. При этом оператор, управляющий торпедой дистанционно, находится в укрытии.

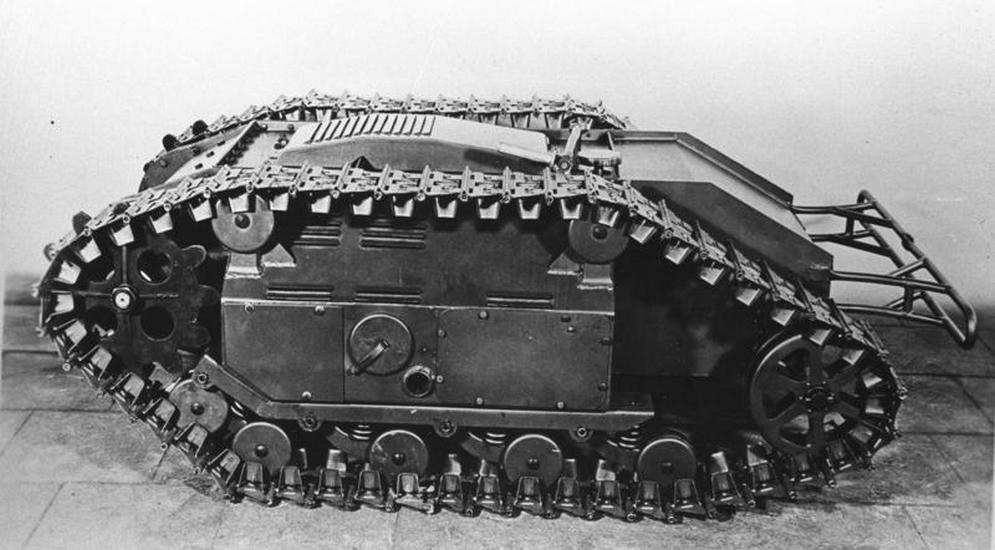

Советское изделие, электротанкетка ЭТ-1-627 была разработана летом 1941 года под руководством военинженера 3 ранга Александра Петровича Казанцева и выпускалась в 1941 – 1942 годах московским заводом № 627 наркомата электротехнической промышленности. Танкетка собиралась на деревянной раме и опиралась на восемь подрессоренных катков сблокированных по две штуки. Гусеничные ленты – резинотканевые с деревянными пластинами траков.

В носовой части танкетки располагался мощный тротиловый заряд с электровзрывателем. В кормовой части танкетки был установлен электродвигатель и механизмы электрического управления бортовыми приводами. Питание и управление осуществлялось по тянущемуся за танкеткой электрожгуту, состоявшего из одного кабеля питания и двух кабелей управления. Другой конец электрожгута подключался к электрогенератору и пульту управления танкеткой в танке сопровождения, который находился на безопасной полузакрытой позиции. В начале 1942 года опытная партия из нескольких электротанкеток и двух танков сопровождения была направлена на фронт, на Керченский полуостров. Сам Казанцев участвовал в боевых испытаниях и вот, что он вспоминал впоследствии:

«…И тут сухопутная торпеда, похожая на крохотную танкетку, выпрыгнула из капонира и устремилась к первому танку, круто взбираясь на холм. Из танка заметили ее, но, вероятно, не поняли, что это такое. На всякий случай дали по ней очередь из пулемета. Должно быть, пули накоротко замкнули обмотку одного из электромоторов. Другой продолжал работать, и танкетка побежала по дуге, обходя танк. Тогда вылетела вторая торпеда, управляемая Печниковым. Танк был слишком близко от нее чтобы увернуться. Фонтан огня и дыма с грохотом метнулся как-то вбок. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у танка разворочена броня».

Всего в ходе боевых испытаний было уничтожено 9 вражеских танков, 1 ДОТ и 15 немецких сапёров (они заметили танкетку и пытались перерубить кабель управления). Имеются отрывочные сведения об успешном применении ЭТ-1-627 при прорыве блокады Ленинграда и в Подмосковье. Всего было выпущено около 100 танкеток ЭТ-1-627 и все они, разумеется, были уничтожены. На макет необычной машины можно посмотреть в Московском политехническом музее.

На фото: Гусеничная торпеда «Голиаф» Sd.Kfz.303a (а налогичная машине ЭТ-1-627)

Снегами русских зим

Зима 1941-1942 годов выдалась суровой и снежной. Генерал Мороз традиционно потворствовал Красной армии, остужая наступательный пыл врага. Но вместе с тем, возник и ряд острых проблем. Как проводить стремительные рейды по вражеским тылам? Как доставлять людей и грузы в пургу по рыхлому снежному насту? И ответ был найден! Аэросани.

Этот зимний вездеходный транспорт получил широкое развитие в СССР в 30 — 40-е гг. Для него не требовалось ни сложной трансмиссии, ни трудоёмкого в изготовлении гусеничного движителя. Большое количество деталей (в том числе воздушный винт) изготавливались из древесины. Вполне естественно, что уже в конце лета 1941 года началось формирование и подготовка аэросанных батальонов. На вооружении в РККА состояли следующие типы аэросаней:

РФ-8 (КБ речного флота, конструкция №8 Веселовского) – лёгкие аэросани связи. Их открытый корпус был собран на деревянной раме из брусков и обшит водостойкой фанерой. Корпус опирался на четыре лыжи через независимую пружинную подвеску. Две передние лыжи были управляемыми. Управление — через тросовые тяги от рулевой колонки. Силовая установка находилась в хвостовой части и приводила в движение толкающий воздушный винт.

В качестве силовой установки первоначально использовался автомобильный двигатель от ГАЗ-М1 мощностью 50 л.с., а позже его заменили на авиационный мотор М-11Г и М-11Д мощностью 115 – 125 л.с. Два члена экипажа располагались тандемом друг за другом. На переднем сиденье находился стрелок с пулемётом ДТ на турельном полукольце с углом обстрела 300 градусов. На заднем сидении вместе с органами управления и контрольными приборами находился водитель.

Интересной конструктивной особенностью был узел раскачки аэросаней. На длительных стоянках лыжи примерзали к насту. Тяги винта не хватало для трогания с места. Поэтому в конструкцию саней был введён узел, позволяющий отрывать лыжи от наста раскачивая корпус на стойках подвески — привод механизма производился от педали, выведенной к водителю.

НКЛ-26 (КБ народного комиссариата лесной промышленности конструкция Андреева) – бронированные боевые аэросани. Закрытый корпус опирался на четыре управляемые лыжи, а лобовая проекция корпуса была защищена листом противопульной брони толщиной 10 мм. На переднем сиденье тандемной кабины находился водитель. Стрелок (он же командир машины) сидел позади и выше водителя. В его распоряжении была установленная на крыше турель с пулемётом ДТ защищённая бронещитком. Ввиду сильного шума воздушного винта и отсутствия переговорных устройств, сигналы от командира водителю передавались условными касаниями спины и плеч последнего. Аэросани приводились в движение авиационным двигателем М-11Г, вращающим толкающий воздушный винт.

НКЛ-16/42 – это уже транспортные десантные аэросани. Деревянно–фанерный корпус повышенной вместимости позволял перевозить до 600 кг груза или до 10 десантников в салоне и на наружных подножках. Все четыре лыжи были управляемыми. Для самообороны и огневой поддержки десанта на крыше устанавливалась турель с пулемётом ДТ. Иногда для усиления огневой мощи снаружи по бокам корпуса цеплялись люльки с пулемётными точками. Десантники, находящиеся внутри салона, могли вести огонь из стрелкового оружия через два люка в крыше корпуса.

Отдельного описания заслуживает тактика боевого применения аэросаней. Как правило, их использовали для разведки боем и рейдов по вражеским прифронтовым тылам. Аэросанные группы стремительно появлялись там, где их не ждали и тогда, когда их не ждали. И если на танкоопасных направлениях немцы ставили минные заграждения и противотанковую артиллерию, то со стороны глухой снежной целины с сугробами по пояс находились лишь часовые в секретах.

Обычно они не успевали среагировать на мчащиеся со скоростью 50 – 60 км/ч машины. В составе аэросанной группы штатно включалось несколько десантных НКЛ- 16/42 под прикрытием бронированных НКЛ-26. Спустя секунды с начала атаки немецкое охранение подавлялось мощным пулемётным огнём, десант высаживался и начинал интенсивную зачистку блиндажей и окопов противника, забрасывал гранатами припаркованную технику.

Помимо боевых, аэросани имели множество вспомогательных задач. С их помощью эвакуировали раненых, доставляли боеприпасы, питание и горючее, перевозили депеши, некоторые аэросани использовались как ремонтные летучки и штабные машины. Аэросанные батальоны осуществляли сезонную боевую работу вплоть до 1944 года.

До наших дней не сохранилось ни одного экземпляра боевых аэросаней. Единственный макет–памятник находится возле проходной завода пиломатериалов “Красный октябрь” в городе Пермь.

Что в итоге?

Взыскательный читатель может отметить, что описанные выше образцы техники не сыграли решающей роли в той великой войне. Урон, нанесённый ими противнику, невелик в масштабах военной кампании. Да, это факт, но никакие факты не отменяют главного. Не отменяют технической смекалки, мужества наших предков, их несгибаемой воли к победе. Не отменяют подвига всех тех, кто в лихорадке бесконечных рабочих смен при ограниченных ресурсах создавал новую технику, тех, кто горел в эрзац-танках, тех, кто выходил навстречу врагу на фанерных аэросанях. Всех тех, кто созидал, сражался и погибал, но, даже погибая – побеждал!

Данная статья написана в рамках Конкурса авторов — 2015.

Лучшие работы читайте здесь .