Тест-драйв ЗИС-101

Коментарии и место проживания zenkevich.ru

правообладатель utro-russia.ru

производство ООО»ТВпро Медиа»

Тест-драйв ЗИС-101 снимался в 2009 году.

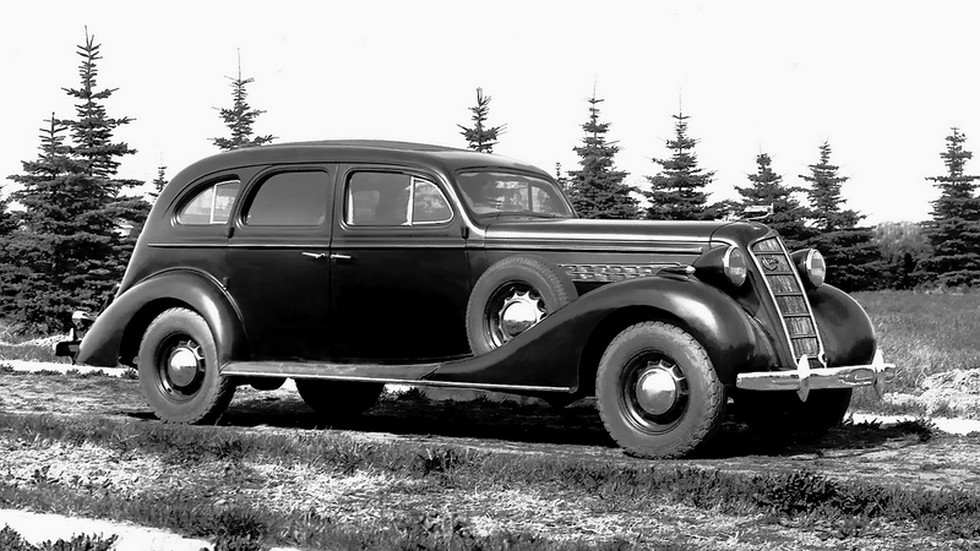

ЗИC-101

Тип кузова лимузин.

Привод задний.

Двигатель объемом 5,7 куб.см и мощностью 90 л.с.

Трансмиссия трех ступенчатая механическая.

Всего было собрано 8752 штук.

Производился в СССР с 1936-1939

Знаете. когда подходишь к нему, становиться страшно. И вопрос крутится в голове, а как на нем ездить? Ведь в длину он около шести метров, в ширину примерно два, в высоту, с меня он в высоту, нет даже выше.

Гигантомания до начала второй мировой войны была очень популярна. Вот и в СССР решили, что наш лимузин не может быт хуже заграничных аналогов. Интересно, что ЗИС-101не был 100 % копией какой-то конкретной зарубежной модели, и в то же время не являлся отечественной разработкой. По заказу Завода имени Сталина его проектировала американская фирма «Амби-Бадд». Она же изготовила штампы и первую партию кузовов в сборе. Союзу это обошлось в 1,5 миллиона долларов — немыслимую по тем временам сумму! Чтобы усесться за руль надо быть очень миниатюрным мужчиной. В огромно салоне нерегулируемый руль просто давит на колени, да штаны протру точно.

Зато в салоне места. да тоже не так много, только два человека и поместятся. Диваны мягкие и широкие, а еще можно ноги вытянуть и помечтать о проблемах и нуждах родины. Да уж разгон очень. как бы это сказать. внушительный, этот процесс можно охарактеризовать словами. как камень под горку. Медленно, но неотвратимо. Да и не пристало такой машине куда-то спешить все должны уважать и бояться. Зато, что действительно на высоте, это плавность хода, а все благодаря длинной базе и рессорной подвеске. Не смотря на возраст скорости, переключаются идеально, правда их всего три и только две с синхронизатором.

Подписывайтесь на наш канал и получайте свежие новости, тест-драйвы и обзоры автомобилей из первых рук!

Почти народный лимузин: история «советского Бьюика» ЗИС-101

Сегодня, 3 ноября – день рождения лимузина ЗИС-101. В 1936 году, ровно 80 лет назад, начался выпуск первого советского автомобиля представительского класса. Это было время, когда у таких машин был шанс стать в нашей стране по-настоящему массовыми.

По заокеанским лекалам

И сторию появления лимузина ЗИС-101 часто связывают с фигурой Сталина – есть мнение, что собранные в 1933 году на заводе «Красный Путиловец» шесть экземпляров автомобиля Ленинград-1 (Л-1), являвшегося предтечей «сто первого», появились формально по указанию Всесоюзного автотракторного объединения, а фактически с подачи Секретаря ЦК ВКП(б). Прототипом «Ленинграду» послужил американский автомобиль, но не горячо любимый Сталиным Packard – тот был крупноват и относился, наряду с Cadillac, к самому высшему классу североамериканских авто тех лет, – а Buick 32-90 1932 года, стоящий на полступеньки ниже «Паккарда» по иерархии и принадлежащий к американскому высшему-среднему классу. Задача была не сделать автомобиль для правительства, а освоить более-менее серийный и при этом достаточно крупный и роскошный автомобиль – читай, догнать и перегнать Америку.

Buick модели 1932 года — модель, копией которой являлся Ленинград-1 (Л-1).

В этой связи интересно заметить, что Л-1 был практически копией Buick 32-90, но это обстоятельство, как ни странно, ни в малейшей степени не считалось зазорным: в советских газетах перспективную разработку так и именовали – «советский бюик» (да-да, с маленькой буквы и без мягкого знака). От «американца» ленинградские прототипы практически целиком унаследовали внешность, а также ряд изящных инженерных решений: сдвоенные карбюраторы с автоматическим управлением подачей воздуха, открывающий и закрывающий жалюзи радиатора автоматический термостат и даже регулировку жёсткости рычажных амортизаторов с места водителя…

Время для освоения машины было вроде бы удачное: в начале 1930-х на «Красном Путиловце» с производства был снят трактор Fordson, в результате чего освободились площади. Однако мощностей запуска новой модели автомобиля завод не имел, как и квалифицированных рабочих для сборки столь сложной техники – часть из собранных автомобилей на обратном пути пробега Ленинград-Москва-Ленинград вышла из строя. Из уже изготовленных машинокомплектов были собраны ещё четыре машины, доведя общее количество прототипов до десяти, но в итоге ленинградский завод не стали модернизировать под выпуск новой легковушки, а доверили ему задачу более привычного профиля – освоение танка Т-28, тем самым окончательно переведя предприятие на разработку тракторов и бронетехники. А доработку Л-1 делегировали в Москву, на ЗИС.

В 1934 году на ЗИС был доставлен пакет необходимых документов и ещё один, совсем новый Бьюик серии «90» — так сказать, для изучения. На московском заводе проект возглавил Евгений Иванович Важинский, как раз занявший должность главного конструктора. Правой рукой Важинского в разработке ЗИС-101 был Григорий Георгиевич Михайлов. А работы по сложному новому кузову и его внедрению в производство возглавил Иван Фёдорович Герман, некогда окончивший Петербургское художественное училище – он прекрасно рисовал, и поэтому отчасти брал на себя и функции дизайнера проекта. Впрочем, о дизайне первого советского лимузина есть отдельная история, которую стоит рассказать отдельно.

На фото: Buick Series 90 ‘1932

Московский коллектив оставил в основе автомобиля многие передовые технические решения американских машин периода 1932-1934 годов. Советский вариант лимузина получил конструктивно опирающийся на Buick (и, собственно, «переехавший» с Л-1) верхнеклапанный рядный восьмицилиндровый мотор, при 5,8 литрах объёма выдававший порядка 110 л.с. на 2 800 об/мин. Двигатель с чугунным блоком имел коленвал с противовесами и виброгасителем, систему газораспределения с подвесными клапанами (приводимыми от распредвала через штанги толкателей), двухкамерный карбюратор с подогревом рабочей смеси и термостат с функцией управления жалюзи («шторками») радиатора. Присутствовали ещё не ставшие общепринятыми диафрагменный бензонасос и масляный и воздушный фильтры. Рулевое управление и заднюю подвеску автомобиль практически позаимствовал у Packard. Подвеска всех колёс с барабанными тормозами была зависимой.

От некоторых изысков сразу отказались – «в минус» пошли, например, автоматическое управление сцеплением и регулировка амортизаторов – из шести американских режимов в советском автомобиле нужен оказался только один – «для самой плохой дороги». Что-то было решено откровенно в ущерб прогрессу во имя надёжности и удешевления – так на автомобиле появилось простое двухдисковое сцепление. А вот механические тормоза получили новаторский вакуумный усилитель. И в целом автомобиль получался комфортабельным и оправдывающим заложенный статус – база в 3 650 мм обеспечивала простор в салоне, который к тому же ещё и имел отопитель (совершенно беспрецедентно для советского автопрома той эпохи!), а кроме того часть машин решено было оснащать радиоприёмниками, что по тем временам было весьма люксовой опцией.

В качестве некого резюме по новинкам приведём такой список. На ЗИС-101 впервые для советского автомобиля были применены: отопитель салона, радиоприёмник, термостат в системе охлаждения, гаситель крутильных колебаний коленвала, двухкамерный карбюратор, вакуумные усилители сцепления и тормозов и трёхступенчатая коробка передач с синхронизаторами на второй и третьей передачах.

Шасси «исходного» Л-1 (или же Бьюика) было подвергнуто пересмотру и тщательному усилению – чтобы сдюжило на российских просторах. А вот с кузовом получилось сложнее. Своих сил спроектировать собственный кузов, пусть и с серьёзной оглядкой на Бьюик, не хватало. Поэтому работу поручили американской Budd Company, предписав ей взять за основу эскизы, предоставленные советской стороной. Дизайн, воплощённый американцами, хоть и вторичен с точки зрения тенденций тех лет, но до сих пор внушает трепет – безусловно, внешность этого лимузина являет собой воплощение элегантности и шика. По контракту американцы поставляли также и всю необходимую для производства оснастку и 500 готовых штамповок. Все эти условия были выполнены.

Одна незадача — Budd Company делала оригинальные кузова под готовые шасси для мелкосерийного, если не сказать штучного производства, а потому архитектура кузова была соответствующей: под крупными, боящимися деформации при сборке штампованными металлическими деталями скрывался каркас из бука, собранный вручную на шурупах, с многочисленными филигранными подгонками, требовавшимися, дабы избежать малейшего скрипа на ходу – а ведь уже выпускавшаяся в те годы «эмка» ГАЗ-М1 имела цельнометаллический кузов. Да что там, он был таковым даже у экспериментального Л-1, который, как мы знаем, перерос в проект ЗИСа… Контракт с Budd Company был реализован за 16 месяцев и обошёлся советскому государству в 500 000 долларов.

На фото: ГАЗ-М1 ‘1936–1943

В истории ЗИС-101 можно рассмотреть немало любопытных «околоавтомобильных» моментов. Например, один из первых (если вообще не первый) случай в России, когда изложенная в журнале информация об ожидаемом автомобиле оказалась… мягко говоря, неокончательной, если не сказать «очень неточной». В октябре 1934 года сам Важинский писал в журнале «За рулём» об автомобиле ЗИС-101: «Внешний вид автомобиля будет очень близок к машине Бьюик 1934 г. с закрытым кузовом типа Седан». На фото – действительно седан, то есть кузов без «глубокой» лимузинной задней части салона, но с явно выраженным багажником. Но никаких седанов ЗИС-101 в серию так и не пошло – хотя гораздо позднее был построен прототип ЗИС-101Б с выступающим багажным отделением, но ведь и он был лимузином.

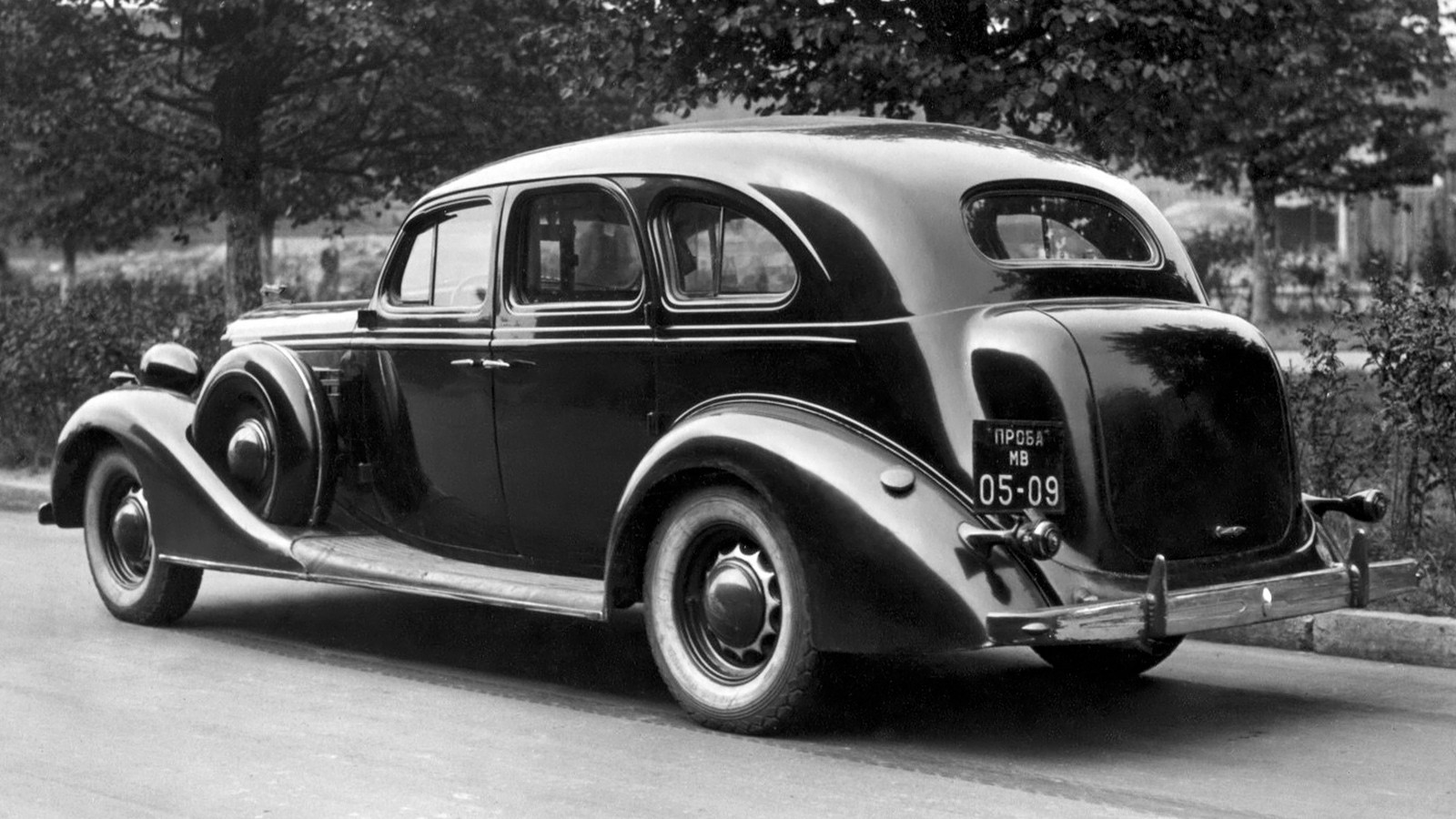

На фото: ЗИС-101Б Опытный ‘1941

А если вернуться на минуту к Л-1, то найдётся и ещё одна интересная журналистская история. По наблюдениям Сергея Труфанова («Короткая жизнь советского Бьюика», М-Хобби, №3, 2012), интерпретация буквы «Л» как «Ленинград» впервые была сделана аж в 1993 году – практически в одно время такая расшифровка названия появилась в журнале «За рулём» и в книге Льва Шугурова «Автомобили России и СССР 1896-1957 гг.». До этого, в литературе 1940-1980-х, индекс «Л-1» проходил вовсе без какой-либо расшифровки, ну а в 1930-х буква «Л» в названии модели автомобиля обозначала просто «легковой».

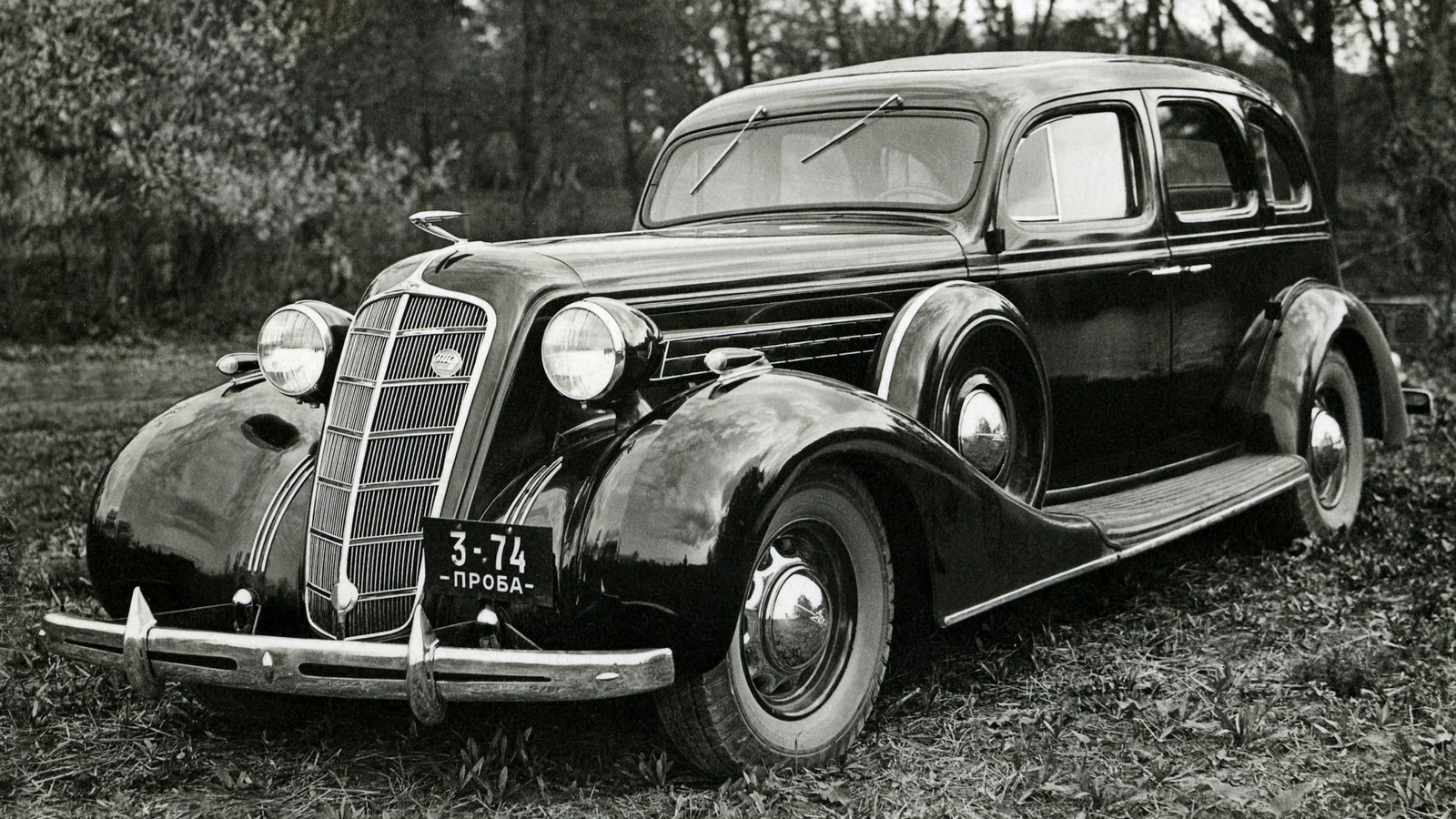

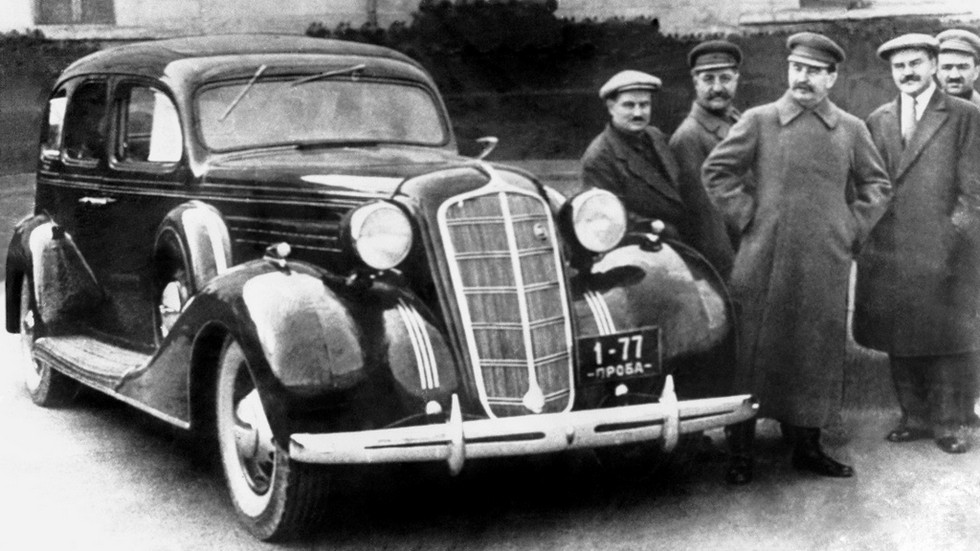

На фото: ЗИС-101 Предсерийный ‘1936

Два опытных образца ЗИС-101 собрали весной 1936 года и 29 апреля показали в Кремле верхушке политбюро – Сталину и Орджоникидзе. Интересный факт: именно с этого момента в России появилась традиция представлять все новые модели первым лицам государства. Заводчане в тот день очень волновались, но Секретарь и нарком были в хорошем настроении. Последний уверял Сталина в том, что машина получилась не хуже американской, что не могло не понравиться «отцу народов». Машину он осматривал придирчиво – лимузин, да ещё по американским лекалам, очевидно, был ему весьма интересен – и в конце осмотра одобрил ЗИС-101. Говорят, что именно Сталин предложил использовать в качестве эмблемы автомобиля звезду с красным знаменем. Всё было здорово. Неприятности начались позже.

На фото: ЗИС-101 Предсерийный

3 ноября 1936 года на ЗИСе стартовала сборка первой партии (именно эта дата считается днём рождения «сто первого»), а конвейерное производство началось 18 января 1937 года. Судьба у серийных ЗИСов получилась сложная, но интересная: они перевозили не только (и не столько!) высших партийных чиновников, сколько совсем другие категории граждан. Получилось так во многом потому, что у модели возникли серьёзные проблемы – как с качеством сборки, так и конструктивные. Конвейер завода, не всегда справлявшегося с планом даже по грузовикам, не позволял щепетильно относиться к сборке деревянного каркаса кузова лимузина, и на большинстве собранных ЗИСов он начинал скрипеть практически сразу (а на остальных скрип появлялся после ссыхания дерева), да и в целом конструкция и технология сборки авто оказались столь сложными, что зачастую рабочие справлялись со своими операциями кое-как. Машины по мере сил доводили до ума уже после схода с конвейера.

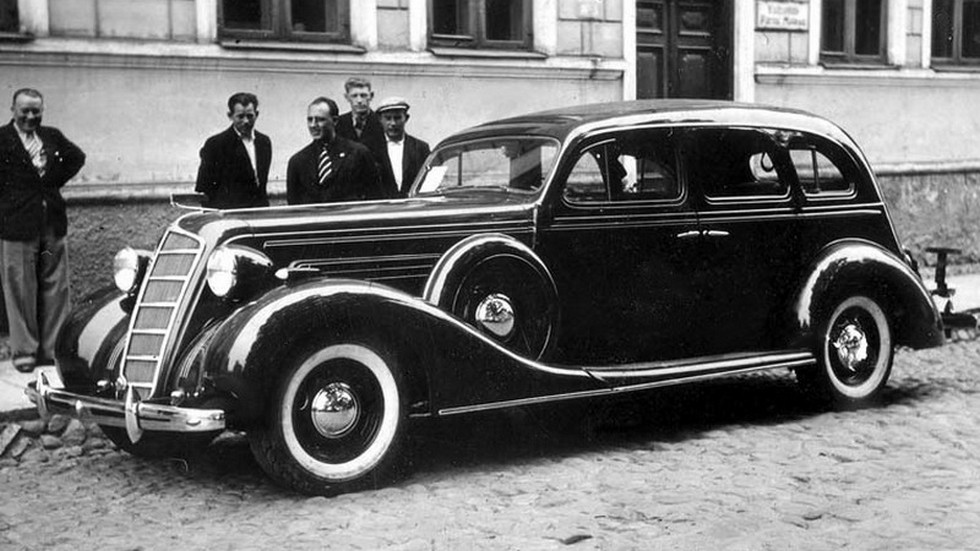

На фото: ЗИС-101 ‘1936–39

В народ

Хотя в 1937 году ЗИС-101 наряду с ГАЗ-М1 представлял СССР на Всемирной парижской выставке, на родине его жизнь была далеко не безоблачной. Поначалу собранные лимузины, сообразно рангу, отправляли в Гараж особого назначения, но там они не прижились, ибо проигрывали тамошним иномаркам по техническим характеристикам. Тогда машины передали в гараж оперативного отдела НКВД в качестве машин сопровождения транспорта первых лиц государства, но и там ЗИСы не пришлись ко двору. В итоге их начали передавать в обкомы, наркоматы, посольства…

На фото: ЗИС-101 ‘1936–39

Отвергнутый верхушкой власти ЗИС-101 стал куда более близким к народу автомобилем. Нет, в свободную продажу он, конечно, не поступил, но, помимо закрепления за чиновниками среднего и низкого рангов, машины «распределяли» среди учёных и деятелей искусств – «сто первый» был, например, у Алексея Толстого. Кроме того, в довоенные годы его можно было выиграть в денежно-вещевую лотерею (по крайней мере, теоретически – автомобиль регулярно вносился в список призов). Но был и более реальный способ покататься на новинке – в больших городах лимузины работали в такси на длинных маршрутах!

В 1936 году в Москве был создан 13-й таксомоторный парк, в который попали 55 «сто первых». Цвет кузова этих машин отличался от «чиновничьего» черного – он мог быть синим, голубым или даже жёлтым. С 1938 года эти машины обслуживали маршруты, связывающие вокзалы, аэропорты и основные магистрали, а также города Ногинск и Бронницы с Москвой. Известно также, что в 1939 году три «сто первых» числились в такси Минска. Кое-где ЗИСы использовали даже в качестве карет скорой помощи.

На фото: ЗИС-101 ‘1936–39

Недостатки как преступление

В октябре 1937 года, буквально спустя год после выпуска первой партии лимузинов, простые шофёры и механики, которым довелось иметь дело с ЗИСом, высказались – «За рулём» опубликовал открытое письмо трёх работников автобазы Наркомтяжпрома, на которой трудилось целых 14 «сто первых». Письмо называлось «Несколько вопросов автозаводу им. Сталина» и никаких вопросов, собственно, не содержало – в нём были подробно описаны типичные недостатки ЗИСов: стук двигателя ввиду дефекта КШМ, ломающиеся клапанные пружины, ненадёжность системы питания, капризное электрооборудование, требующие частой замены пластмассовые (!) накладки тормозных колодок, низкое качество контрольных приборов, не справляющиеся со своими функциями уплотнители кузова, сажающий аккумулятор звуковой сигнал и титанический расход горючего – на уровне 28-31 литров на 100 км, тогда как аналогичный по классу американский Линкольн, замечал «За Рулём», потреблял всего 22,5 литра. По данным журнала, частично проблема решалась сменой карбюратора с родного на «карб» от Бьюика, хотя не совсем понятно, где таковой могли взять сотрудники автобазы.

На фото: ЗИС-101 ‘1936–39

В советское время такие публикации не делались просто так и последствия могли иметь самые серьёзные. В том же 1937 году ведущий конструктор ЗИС-101 Евгений Важинский был снят с должности и «разжалован» до заведующего отдела шасси. Скорее всего, такой мерой его пытались уберечь от более серьёзных последствий, но не уберегли. Несколько месяцев спустя, в марте 1938-го, Важинского арестовали, признали врагом народа и расстреляли, и хотя напрямую с ЗИС-101 это не связано, значение наверняка имело. «Красный директор» завода Иван Алексеевич Лихачёв был вроде бы безобидно переведён на должность главы Наркомата среднего машиностроения СССР, но даже несмотря на то, что некогда вверенный ему завод впоследствии назовут его именем, карающая за промахи в освоении лимузина «длань» достала и его.

В июне 1940 года для анализа дефектов лимузина была создана специальная комиссия во главе с членом Академии наук СССР Евгением Чудаковым, автомобильным экспертом и, по сути, основоположником дисциплины «Теория и конструкция автомобиля» в нашей стране. По результатам заседания комиссии было выпущено правительственное постановление, автоматически выводящее проблему с ЗИС-101 на высший, государственный уровень. В заключении комиссии, в частности, говорилось: «Нужно отметить наличие большого количества дефектов в легковых автомобилях ЗИС-101, выпускаемых заводом им. Сталина, в частности: сильный запах бензина в кузове, шум коробки скоростей, стук двигателя и повышенный расход бензина, частая поломка рессор и жесткость подвешивания, быстрый выход из строя электрочасов, бензоуказателей, стеклоочистителей и т.д. Наличие этих дефектов является результатом небрежного отношения к качеству выпускаемых машин как со стороны бывшего директора завода им. Сталина, ныне наркомсредмаша т.Лихачева, так и нынешнего директора завода им. Сталина т.Волкова, особенно в последнее время… Наркомсредмаш т.Лихачев и как нарком, и как бывший директор завода им. Сталина допускал выпуск с завода недоброкачественных машин, не принял мер к устранению дефектов и скрыл наличие этих дефектов от правительства. ».

На фото: ЗИС-101 ‘1936–39

Обновления и прототипы

Все эти ошибки на ЗИСе признавали и были готовы исправлять, однако ресурсов, как финансовых, так и кадровых, на полноценную модернизацию не хватало. По сути обезглавленный конструкторский штат завода (Важинского в живых уже не было), к тому же постоянно теряющий ценных специалистов (аресты и исчезновения людей стали нормой), предпринимал что мог: под руководством бывшего зама Важинского, Михайлова, удалось разработать и передать в производство цельнометаллический кузов, а также запустить в серию мотор с алюминиевыми поршнями и поднятой с 4,8 до 5,5 степенью сжатия, что позволило достигнуть мощности в 116 л.с. Плюс к этому, на ЗИСах появилось однодисковое сцепление и карбюратор с падающим (тип «Стромберг»), а не восходящим (тип «Марвелл»), как прежде, потоком. Внешне модернизированный вариант, получивший название ЗИС-101А, можно было отличить по аэродинамичному передку – более закруглённой (на виде сверху) решётке радиатора («маске») и вытянутым, каплевидным корпусам фар.

На фото: ЗИС-101А ‘1940–41

При всём этом каким-то образом удавалось создавать даже модификации на основе базовой модели – увы, большинство из них осталось на стадии единичных прототипов. В 1936-м появился один единственный ЗИС-101Л («люкс»), оборудованный телефоном. В конце 1937-го появилась модификация ЗИС-102 с кузовом открытого типа «фаэтон» и открывающимися по ходу машины всеми четырьмя дверьми (задние двери «сто первого» открывались против хода). В 1938-м было создано восемь таких машин серо-серебристого цвета. В январе 1939-го появились ещё две открытых машины с тем же обозначением, ЗИС-102, но именовались они уже кабриолетами – автомобили отличались от фаэтонов опускными, скрывающимися в дверях, а не «пристяжными» боковыми стёклами. В августе сделали ещё один фаэтон, но уже с использованием модернизированных узлов и обновлённой внешности: он получил индекс ЗИС-102А, участвовал в параде на Красной площади 1 мая 1941 года, а после войны «засветился» на фотографии, сделанной в 1949 году в Краснодарском крае и дошедшей до наших дней. Кроме того, известно о двух бронированных ЗИС-101Э («экстра») с 70-миллиметровыми стёклами и одном единственном красивейшем родстере ЗИС-101А-Спорт, построенном в 1939 году…