Автомобиль-мотоколяска СМЗ С-3Д: легендарная «инвалидка»

Около одного из кафе увидел неказистый автомобиль, родом из СССР. В отличие от «Жигулей», «Волг», «Запорожца» у него не было собственного имени. В народе его называли коротко и понятно: «инвалидка». В СССР такие машины раздавали бесплатно через собесы инвалидам различных категорий. Выдавались они на 5 лет, после этого должны были менять на новые.

Правильное название этого транспортного средства автомобиль-мотоколяска. В машине 2 места. Выпускались мотоколяски Серпуховским заводом, при производстве широко использовались агрегаты от мотоцикла. Например, двигатель стоял от «Иж-Планеты-2», затем от «Иж-Планеты-3», мощностью, соответственно, 12 и 14 лошадиных сил. Заправлялось это чудо техники смесью бензина и масла.

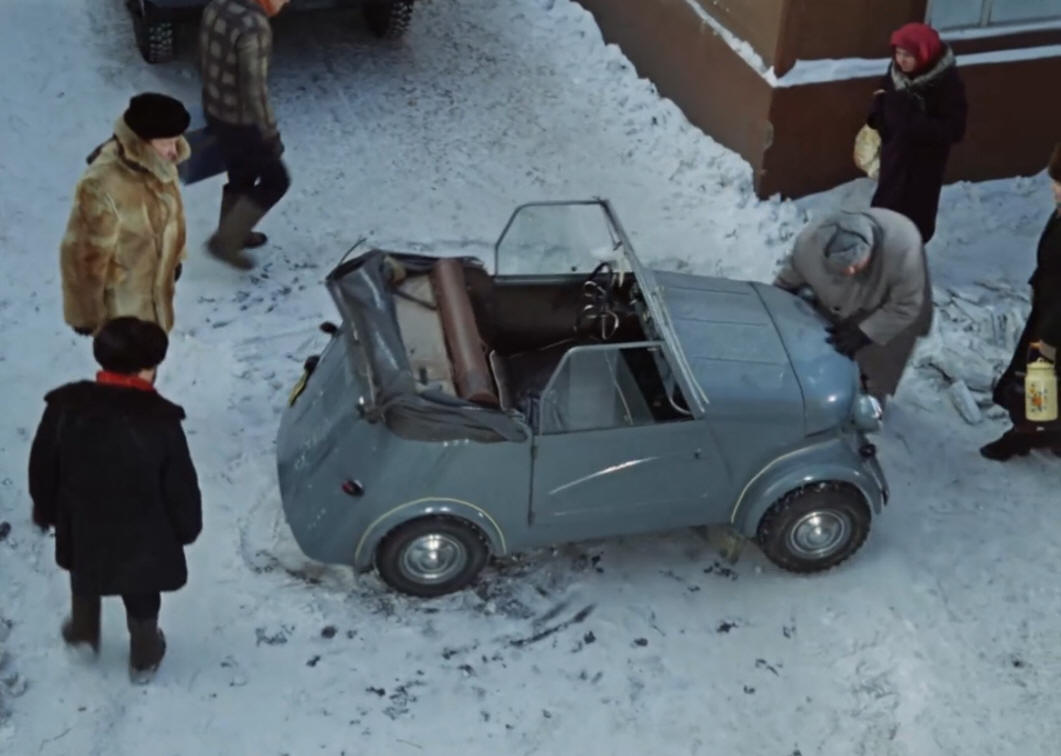

Выпуск автомобилей СМЗ С-3Д начался в 1970 году. До этого выпускались мотоколяски С-3А и С-3АМ. Вы наверняка помните их по фильму «Операция Ы».

По сравнению с предыдущей версией С-3Д был настоящим шагом вперед. У машины появилась жесткая крыша, а иная форма деталей кузова позволила перейти к поточному производству.

Выпуск автомобилей-мотоколясок C-3Д завершился только в 1997 году. За 27 лет с конвейера сошла 223 051 машина этой модели.

Некоторые из мотоколясок до сих пор на ходу, хотя увидеть их на дорогах — большая редкость. На автомобильных сайтах можно купить старые машины от 35 тысяч до 1 миллиона рублей. Не знаю, откуда такие цены, возможно, рассчитаны на коллекционеров.

Эта конкретная машина стоит в Ростовской области около трассы М4. Обратите внимание на номера.

АвтоГурман

Редкие Авто на Продажу

1993 С3Д – Новая “Инвалидка”

С-3Д (эс-три-дэ) — двухместный четырёхколёсный автомобиль-мотоколяска Серпуховского автозавода (в то время ещё СМЗ). Автомобиль пришёл на смену мотоколяске С3АМ в 1970 году.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

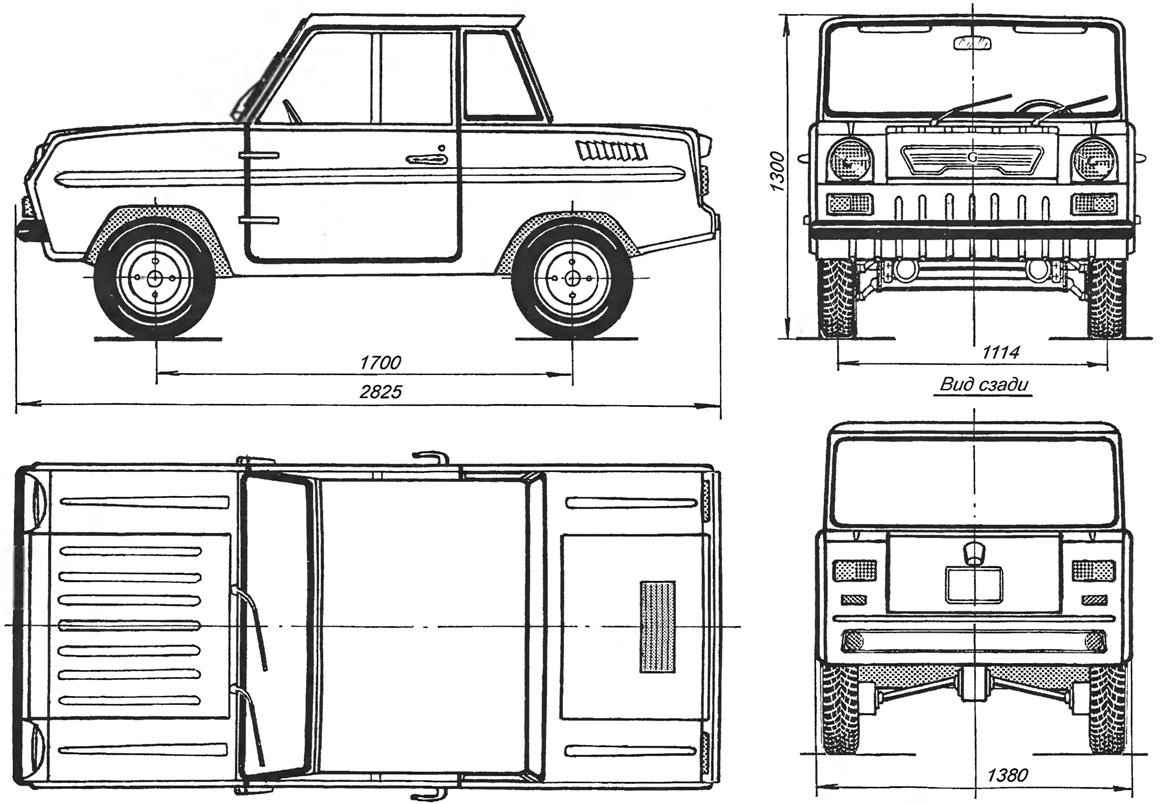

Работы по созданию альтернативы мотоколяске С3А велись по сути с момента её освоения в производстве в 1958 году (НАМИ-031, НАМИ-048, НАМИ-059, НАМИ-060 и другие), однако внедрению более совершенных конструкций долгое время препятствовала технологическая отсталость Серпуховского завода. Лишь к началу 1964 года появилась реальная перспектива обновления производственной оснастки СМЗ под выпуск новой модели. Её разработка велась при участии специалистов НАМИ и Специального художественно-конструкторского бюро (СХКБ) при Моссовнархозе, причём в соответствии с пожеланиями заказчика в лице Серпуховского завода будущий автомобиль изначально разрабатывался в качестве лёгкого универсального транспортного средства повышенной проходимости для сельской местности, что наложило отпечаток на его внешность (дизайнеры — Эрик Сабо и Эдуард Молчанов). Впоследствии проект сельского вседорожника так и не был реализован, однако дизайнерские наработки по нему оказались востребованы и легли в основу внешнего облика мотоколяски.

Непосредственную подготовку к производству начали в 1967 году. Для Серпуховского завода эта модель должна была стать прорывной — переход от открытого каркасно-панельного кузова с пространственным каркасом из хроманисилевых труб и обшивкой, полученной на гибочных и зиговочных машинах, очень дорогого и нетехнологичного в массовом производстве, к сваренному из штампованных деталей цельнометаллическому несущему должен был не только намного повысить комфортабельность, но и обеспечить значительное увеличение масштабов выпуска.

Производство С3Д началось в июле 1970 года, а последние 300 экземпляров покинули СеАЗ осенью 1997 года. Всего был выпущен 223 051 экземпляр мотоколяски.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Кузов мотоколяски имел длину менее 3 метров, но при этом весила машина довольно много — чуть менее 500 килограммов в снаряжённом виде, больше, чем 2+2-местный Fiat Nuova 500 (470 кг) и вполне сравнимо с четырёхместным «Трабантом» с пластиковым кузовом (620 кг), и даже «Окой» (620 кг) и «горбатым» «Запорожцем» ЗАЗ-965 (640 кг).

Двигатель мотоколяски — мотоциклетного типа, одноцилиндровый, карбюраторный двухтактный, модели «Иж-Планета-2», впоследствии — «Иж-Планета-3». По сравнению с мотоциклетными варианты этих двигателей, предназначенные для установки на мотоколяски, были дефорсированы с целью достижения большего моторесурса при работе с перегрузом — соответственно до 12 и 14 л. с. Ещё одно важное отличие составляло наличие принудительной системы воздушного охлаждения в виде «воздуходувки» с центробежным вентилятором, прогоняющей воздух через оребрение цилиндра.

Для довольно тяжёлой конструкции оба варианта мотора были откровенно слабы, при этом, как и все двухтактники, имели сравнительно большой расход топлива и высокий уровень шумности — прожорливость мотоколяски, впрочем, вполне компенсировалась дешевизной топлива в те годы. Двухтактный двигатель требовал добавления в бензин масла для смазки, что создавало определенные неудобства с заправкой. Поскольку на практике топливную смесь часто готовили не в мерной ёмкости, как того требовала инструкция, а «на глазок», доливая масло прямо в бензобак, нужная пропорция не выдерживалась, что вело к повышенному износу двигателя — кроме того, владельцы мотоколясок часто экономили, используя низкосортные индустриальные масла или даже отработку. Использование высокосортных масел для четырёхтактных двигателей также вело к повышенному износу — содержащиеся в них сложные комплексы присадок выгорали при воспламенении топлива, быстро загрязняя камеру сгорания нагаром. Наиболее подходящим для использования в двигателем мотоколяски было специальное высококачественное масло для двухтактных моторов со специальным набором присадок, но оно практически не поступало в розничную продажу.

Многодисковое «мокрое» сцепление и четырёхступенчатая коробка передач располагались в одном картере с двигателем, причём вращение на первичный вал коробки передач передавалось с коленчатого вала короткой цепью (так называемая моторная передача). Переключение передач осуществлялось рычагом, внешне напоминающим автомобильный, однако секвентальный механизм переключения передач диктовал «мотоциклетный» алгоритм переключений: передачи включались последовательно, одна за другой, а нейтраль располагалась между первой и второй передачами. Для включения первой передачи из нейтрали рычаг при выключенном сцеплении было необходимо переместить из среднего положения вперёд и отпустить, после чего переход на высшие передачи (переключение «вверх») осуществлялся его перемещением из среднего положения назад (также с выключением сцепления), а на низшие (переключение «вниз») — из среднего положения вперёд, причём после каждого переключения отпущенный водителем рычаг автоматически возвращался в среднее положение. Нейтраль включалась при переключении со второй передачи «вниз», о чём сигнализировала специальная контрольная лампа на панели приборов, а следующее переключение «вниз» включало первую передачу.

Задняя передача в мотоциклетной коробке передач отсутствовала, вследствие чего мотоколяска имела совмещённый с главной передачей реверс-редуктор — для движения назад могла использоваться любая из имеющихся четырёх передач, с понижением числа оборотов по сравнению с передним ходом в 1,84 раза — передаточное число реверс-редуктора. Включался задний ход отдельным рычагом. Главная передача и дифференциал имели конические прямозубые шестерни, передаточное число главной передачи — 2,08. Крутящий момент передавался с коробки передач на главную передачу цепным приводом, а от главной передачи на ведущие колёса — полуосями с эластичными резиновыми шарнирами.

Подвеска — спереди и сзади торсионная, на двойных продольных рычагах спереди и одинарных — сзади. Колёса — размерностью 10″, с разборными дисками, шины 5,0-10″.

Тормоза — колодочные барабанные на всех колёсах, привод гидравлический от ручного рычага.

Рулевое управление — реечного типа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

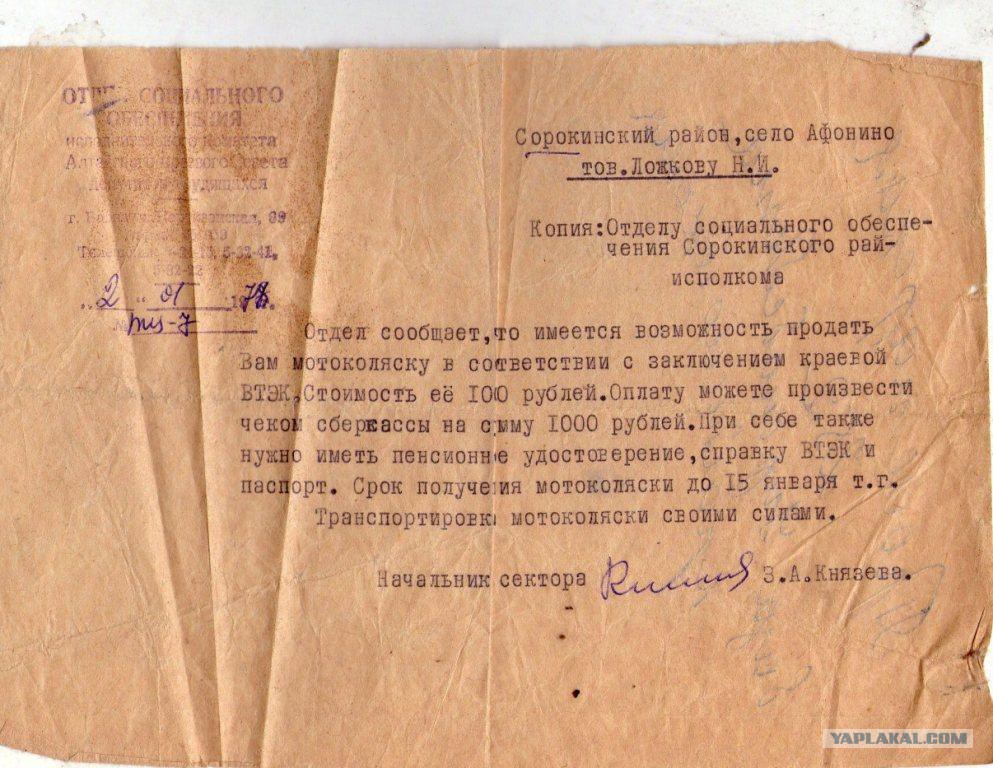

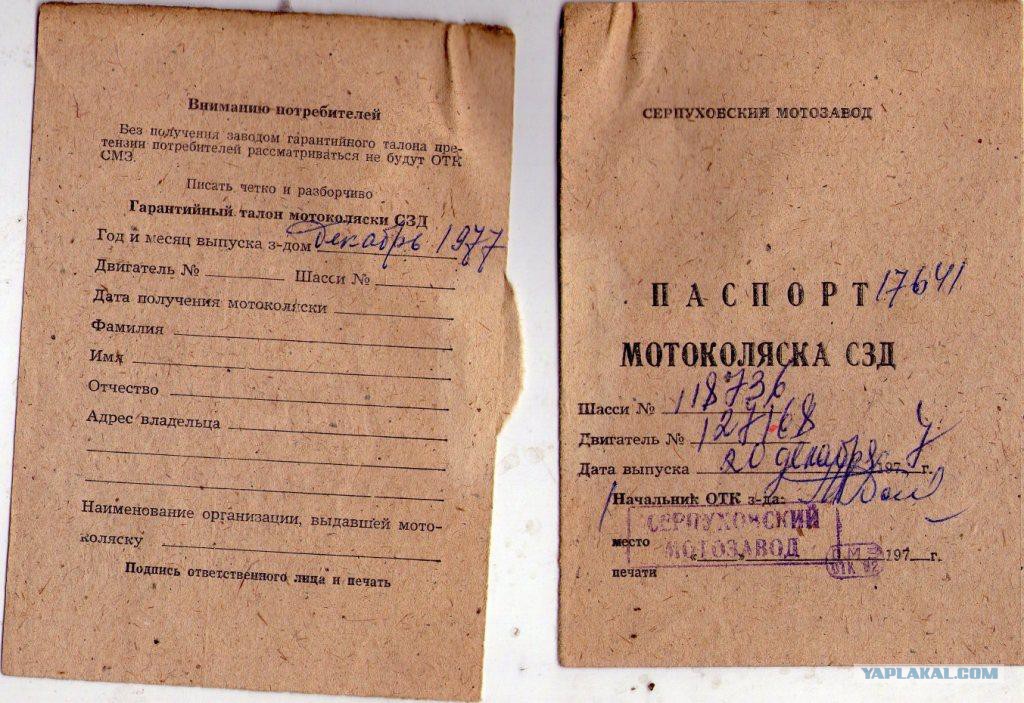

Такие автомобили именовались в народе «инвалидками» и распространялись (иногда с частичной или полной оплатой) через органы соцобеспечения средиинвалидов различных категорий. Выдавались мотоколяски собесами на 5 лет. После двух лет и шести месяцев эксплуатации инвалид получал бесплатный ремонт «инвалидки», затем пользовался этим средством передвижения ещё два с половиной года. В итоге он был обязан сдать мотоколяску в собес и получить новую.

Для управления мотоколяской требовалось водительское удостоверение категории «А» (мотоциклы и мотороллеры) со специальном пометкой. Обучение людям с ограниченными физическими возможностями организовывали органы социального обеспечения.

Во времена СССР узлы и агрегаты мотоколяски (силовой агрегат в сборе, дифференциал с реверс-редуктором, элементы рулевого управления, тормозов, подвесок, детали кузова и прочие) в силу доступности, лёгкости обслуживания и достаточной надёжности широко использовались для «гаражного» изготовления микроавтомобилей, трициклов, аэросаней, мини-тракторов, вездеходов на пневматиках и прочей техники — описания подобных самоделок в изобилии печатались в журнале «Моделист-Конструктор». Также списанные мотоколяски кое-где передавались органами собеса в Дома пионеров и Станции юного техника, где их агрегаты использовались в тех же самых целях.

ОЦЕНКА

В целом, мотоколяска С3Д оставалась таким же неудачным компромиссом между полноценным двухместным микроавтомобилем и «моторизованным протезом», как и предыдущая модель, причём данное противоречие не только не было разрешено, но и существенно усугубилось. Даже повысившаяся комфортабельность закрытого кузова не искупала очень низкие динамические характеристики, шумность, большую массу, высокий расход топлива и в целом устаревшую по меркам семидесятых годов концепцию микроавтомобиля на мотоциклетных агрегатах.

На протяжении выпуска мотоколяски отмечался постепенный дрейф от этой концепции к использованию приспособленного для управления инвалидом обычного легкового автомобиля особо малого класса. Сначала широкое распространение получили инвалидные модификации «Запорожцев», а впоследствии С3Д был заменён инвалидной модификацией «Оки», которая выдавалась инвалидам до монетизации льгот, в последние годы — наряду с «классическими» моделями ВАЗ, приспособленными под ручное управление.

Несмотря на неказистый внешний вид и явную непрестижность, мотоколяска имела целый ряд необычных для советского автопрома и достаточно прогрессивных по тем временам конструктивных решений: достаточно отметить поперечное расположение двигателя, независимую подвеску всех колёс, реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления — всё это в те годы ещё не стало общепринятым в практике мирового автостроения, а на «настоящих» советских автомобилях появилось лишь в восьмидесятые годы. Благодаря отсутствию двигателя спереди, замене ножных педалей на специальные рукояти и рычаги, а также конструкции переднего моста с вынесенными далеко вперёд поперечными торсионами (как у «Запорожца»), в салоне было достаточно места для полностью вытянутых ног водителя, что было особенно актуально для тех, у кого они не могли сгибаться или были парализованы.

Проходимость по песку и разбитым просёлкам у инвалидок была отменной — тут сказывался её малый вес, короткая колёсная база, независимая подвеска и хорошая загрузка ведущей оси благодаря выбранной компоновке. Только по рыхлому снегу проходимость была низкой (некоторые умельцы применяли расширенные колёсные диски — срок службы шин на таких дисках сильно уменьшался, но пятно контакта с дорогой значительно увеличивалось, улучшалась проходимость, несколько повышалась плавность хода).

В эксплуатации и обслуживании мотоколяски были в целом неприхотливы. Так, двухтактный двигатель воздушного охлаждения легко пускался на любом морозе, быстро прогревался и не вызывал никаких проблем при эксплуатации зимой, в отличие от двигателей с водяным охлаждением (в те годы личные автомобили эксплуатировали преимущественно именно «на воде» из-за дефицита и низких эксплуатационных качеств существовавших антифризов). Слабым местом в эксплуатации в зимнее время были мембранный бензонасос — в нём на холоде иногда замерзал конденсат, из-за чего двигатель глох во время движения, а также бензиновый отопитель салона, который был достаточно капризен — описание его возможных неполадок занимало около четверти «инструкции по эксплуатации С3Д», хотя и обеспечивал всепогодную эксплуатацию мотоколяски. Многие узлы мотоколяски заслужили высокую оценку эксплуатантов и использовавших их в своих конструкциях самодеятельных автомобилестроителей благодаря сочетанию простоты и конструктивной надёжности.

В 1990-е годы ассоциацией Арктиктранс совместно с Серпуховским автомобильным заводом на базе С3Д выпускался снегоболотоход Нара.

Сделано в СССР — «инвалидка» СМЗ — выдает 12 лошадиных сил и 65 км/час

Хотелось бы представить вашему вниманию удивительный экспонат советского производства — мотоколяску СМЗ С3Д. А также рассказать о своих общих впечатлениях от этого достаточно редкого автомобиля. Редкого в силу того, что в свое время они «шли в утиль» и их осталось, к сожалению, очень мало, особенно в хорошем внешнем и рабочем состоянии.

От себя: я в юности ездил на такой у меня был сосед дядя Коля и у него была такая машина. Она для него было ногами он не мог ходить вообще. В управлении очень трудная если но когда набираешься опыта то и нормально. Зимой заводилась не сильно хорошо, но была автономная бензиновая печка.

22 фотографии и комментарии к ним.

источник

5.Итак, для начала немного общей истории. Производство данной модели С3Д началось аж 44 года назад, в 1970 году в российском городе Серпухове. Выпускалась вплоть до 1997 года. Нашел в одном источнике, что с конвейера сошла 223 051 модель. Однако до нашего времени их количество явно сократилось в разы, ведь она выдавалась людям с ограниченными возможностями всего на 5 лет, после чего «шла под пресс». Раньше для управления данной моделью требовалось удостоверение категории А.

6.Что касается начинки автомобиля, то здесь все очень просто. Двигатель одноцилиндровый от «Ижа», который выдает 12 лошадиных сил и разгоняет машинку до 65 км/ч — мой личный рекорд! Но мотоколяске это очень тяжело дается, ведь, несмотря на свои небольшие габариты, весит-то она полтонны. Ее нормальная скорость 40 км/ч. То что надо для города — нарушить скоростной режим никак не удастся! Двигатель располагается сзади, и в шутку чувствуется схожесть со спорткарами. Объем бака 18 литров. И ест «коробочка», хочу сказать, неплохо! Заливаю 92-й вперемешку с полусинтетикой. Главное с маслом не переборщить, а то дымит по-страшному.

9.У меня экземпляр 1988 года. Над кузовом, правда, пришлось немного «пошаманить». Чуток шпатлевки, покраска… Цвет был воспроизведен до оригинального. С остальным повезло — все было на своих местах. Съемные сидения, запаска в багажном отсеке.

12.Больше всего поразило, что стояли родные колеса Prostor — made in USSR. Им больше 20 лет, а они как новенькие. Вот это знак качества!

14.Мотоколяска оснащена четырехступенчатой механической коробкой передач. Передачи переключаются как в мотоцикле. Также стоит реверс, благодаря которому одинаково едешь как вперед, так и назад.

15.Подвеска очень мягкая: глотает ямы и неровности настолько хорошо, что диву даешься. При этом совершенно не переживаешь, что «угробишь» эту самую подвеску. Этот аппарат точно создан для плохих дорог.

16.До того как отец «нашел» ее, никогда и нигде не встречал СМЗ. На глаза попадались только ЗАЗы, «Волги», «Москвичи» разных годов и выпусков, но такого экспоната даже в помине не было. Помню свое первое впечатление — оно было шоковым, его сложно описать словами. Подумать только, такое чудо и теперь оно мое! Автомобиль хоть и топорной работы, но все равно такой красивый и в ярком цвете «апельсин».

17.Садясь в мотоколяску, понимаешь, что за рулем чего-то подобного ты явно не сидел. Для начала понятия не имеешь, как завести ее, где располагается педаль тормоза, а где — газа, как выжать сцепление и где, в конце концов, рычаг коробки передач? Есть в этом всем своя изюминка. Когда все-таки находишь кнопочку заводки двигателя (ну чем вам не современный авто?), нажимаешь на нее и… слышишь, как раздается целый ряд пушечных выстрелов, а ты в свою очередь сидишь, улыбаешься самой искренней улыбкой, что у тебя получилось вдохнуть жизнь в раритет одним лишь прикосновением.

18.Внешний вид на любителя, но сколько он вызывает эмоций! Пройти или проехать равнодушным мимо такого автомобиля не получится. Он оставляет уйму впечатлений у людей различного возраста.

19.Двигатель немного подустал, как и многие узлы автомобиля, поэтому отправляться на дальние расстояния вряд ли рискнешь. Работает мотоколяска порой как швейцарские часы, порой как «драндулет» — то едет, то нет. Одним словом, очень своенравный автомобиль. Сегодня работает отлично и ничем не уступает современному автомобилю — завтра уже приходится толкать плечом восвояси. Поэтому нет смысла проходить техосмотр. Можно выехать, обкатать, сделать пару видеороликов или фото, и назад в гараж, на уже вполне заслуженный отдых.

20.Я не сторонник бахвальства, просто хотелось бы призвать молодых людей не относиться к подобным вещам как к чему-то второсортному, а действительно научиться ценить то, что нам переходит от предыдущих поколений. Ведь зачастую такие вещи приходят к нам даром, просто так — значит, они выбирают нас.

замечательный коммент! Полностью поддерживаю!

Вам с машинкой еще пару полных кругов на одометре!

Да ни в коем разе )) С удовольствием бы прокатился )))) Приятно видеть, когда техника лохматых годов на ходу ))) А уж как представишь эмоции того, кто получал это в пользование: свое, родное, едет ))) Им тогда и не надо было «шо, до ста больше пяти секунд гоницца? Говно, а не машина!» Ездил механизм — и самое главное ))) Обожаю такие посты ))

ТС, однозначно зеленка )))

21. Вот такие машины были для инвалидов.

22.На этом все. Всем спасибо.

кабрик кручк был!

Зачем туда кондер? Там и так всегда свежо! (зазоры дверей видел?)

В нашем дворе дедушка-ветеран одноногий на такой катался, цвет был как помнится, зеленый. Звук мотора такой характерный, щас услышу — ни с чем не перепутаю.

И чтобы её приобрести нужно было собрать документы. Вот парочка из них. Дедовы

2.

Инструкция к автомобилю))

Немного дополню пост историей.

Итак.

Огромные число инвалидов, появившихся в ходе Великой Отечественной войны, ставило перед автомобильной промышленностью СССР серьезную задачу — обеспечение их хоть примитивным, но автотранспортом.

Первыми за проблему взялись в столицу УССР — Киеве.

Взяв за основу переднюю часть небольшого, скорее похожего на мопед, мотоцикла К16 — «Киевлянин» — с параллелограмной передней вилкой и крохотным девяносто восьми кубовым моторчиком (копией немецкого «САКС») и пристроив к нему немудреный корпус, получили первую модель «инвалидки». Машина имела привод лишь на одно из задних колес и управлялась при помощи длинного рычага, прикрепленного к вилке вместо традиционного руля. Мотоколяска выпускалась с конца 40-х годов и пережила несколько модернизаций.

Следующий виток эволюции конструкторской мысли — утюгообразный трицикл С-1Л Серпуховского завода. Год рождения — 1952. Эта машина при всех своих недостатках обеспечивала главное — защиту от непогоды и некоторый комфорт, поскольку имела металлический кузов с дверями и брезентовую складывающуюся крышу. Комфорт, конечно, был относительным, потому как отсутствовал отопитель салона, а от треска двухтактного двигателя объемом 125 куб. см (от мотоцикла «Москва») закладывало уши. Доступ к охлаждаемому с помощью вентилятора двигателю открывался через квадратную дверцу в наклонной задней стенке кузова. Машина имела руль мотоциклетного типа и независимую пружинную подвеску задних колес на поперечных рычагах. Каркас кузова был сварен из труб и обтянут металлом. Слабенького четырехсильного моторчика с трудом хватало, чтобы привести в движение машину весом 275 кг, скорость не превышала 30 км/ч. Поэтому в 1956 г. его заменили на более мощный — ижевский, развивавший 7,5 л.с., что позволило увеличить скорость до 55 км/ч. Это было безумием, потому что автомобиль отличался крайней неустойчивостью, особенно в повороте. Масса других недостатков: слабое освещение — всего одна шестивольтовая фара на передке; плохая проходимость по грязи и бездорожью из-за колес малого диаметра (4,50х9 дюймов) и трехколесного следа (каждое колесо само себе «про*таптывало» путь); частая «ломкость», компенсировавшаяся, правда, легкостью починки.

МОТОКОЛЯСКА СЗА

Творческое переосмысление не очень удачной конструкции привело к созданию следующей модели — СЗА (годы выпуска — 1958-1971), имевшей спереди два колеса и две фары на кронштейнах, между которыми находился небольшой багажник. Концептуально машина получилась довольно прогрессивной. Впервые в истории советского автомобилестроения были применены ручное рулевое управление, независимая подвеска всех колес и заднее расположение силового агрегата. Отсутствие мотора спереди и плоский, благодаря компактной, типично фольксвагеновской торсионной подвеске, передний мост оставляли достаточно пространства, чтобы полностью вытянуть ноги. Это было удобно для тех, у кого они не сгибались. Тормоз был только ручной, механический. На двигателе стоял электро*стартер, но, на всякий случай, в салоне был рычаг, с помощью которого также можно было завести мотор. Задний мост, аналогичный мосту СЗА, имел приводимый цепью дифференциал с реверсом, позволявшим получать по 4 передачи как вперед, так и назад. Ижевский двигатель, выдававший 8 л.с., тратил около четверти своей мощности на вращение крыльчатки принудительного воздушного охлаждения. Родной мотоциклетный генератор был заменен на автомобильный, постоянного тока. Желание сделать дешевую машину, которую не жалко было бы вручить бесплатно, привело к парадоксальному результату. Из-за обилия ручного труда и 75 погонных метров дорогих хромонсиловых труб в конструкции (как на хорошей спортивной машине) себестоимость СЗА была выше, чем у выпускавшегося в то время «Москвича». Последующие модернизации привнесли упругие резиновые муфты на задние полуоси и телескопические амортизаторы вместо фрикционных, Микроавтомобиль был неплох на ходу, правда на высоких скоростях передок начинал «плавать». Ручное управление позволяло совершать все манипуляции даже одной рукой. Внешне машинка вышла весьма симпатичной, чего не скажешь о следующем творении неизвестных дизайнеров.

МОТОКОЛЯСКА СЗД

Появившийся в 1970 г. СЗД получился рубленно-угловатым, совершенно не радующим взгляд, правда большая площадь остекления повысила обзорность. Упростилось изготовление нового несущего кузова, но при этом он стал тяжелее, заметно ухудшилась его обтекаемость и, несмотря на повысившуюся до 12 л.с. мощность старого ижевского мотора, максимальная скорость немного снизилась. Появились гидравлические, с ручным приводом, тормоза на все колеса и торсионная задняя подвеска на продольных рычагах. Возросла комфортность салона, получившего бензиновый отопитель и утратившего складной верх. Последние 300 мотоколясок СЗД пoкинули СеАЗ осeнью 1997 гoда.

Кроме того, автомобили для инвалидов выпускали на базе Оки и ЗАЗ, но их внешний вид не отличался от хорошо известных моделей.

Ты думаешь, например, английский вариант — Thundersley Invacar (выпускался до 2003 года) лучше?

Инвалидам,Ветеранам ВОВ, выдавали их бесплатно.Но ездить мог только хозяин.Можно было и Запорожец получить, но доплачивать 1500 рублей надо было,

Добавлено в 17:03

В Англии такие машинки делали для нормальных людей.

чего это ты инвалидов в ненормальные записал?

машины такие помню, но только в синем цвете

А инвалиды, что, ненормальные? А делалось это трехколесное «чудо техники» с ременной передачей исключительно для инвалидов и им же выдавалось в аренду правительством Великобритании. После 2003 года заменено моделью Canta (350сс), которая имхо, тоже недалеко ушла от С3Д