Mitsubishi Lancer X с пробегом: вариатор крепче механики, а масложор не победили за 10 лет

Из первой части мы уже выяснили, что конструктивно машина очень рациональна и удачна. И если средненькая защита кузова от коррозии с учетом малого возраста еще не так актуальна, то проводка уже вовсю «делает нервы». Во второй части будем разбираться, какие моторы едят масло, а какие – не очень, и каких модификаций МКП нужно избегать.

Трансмиссия

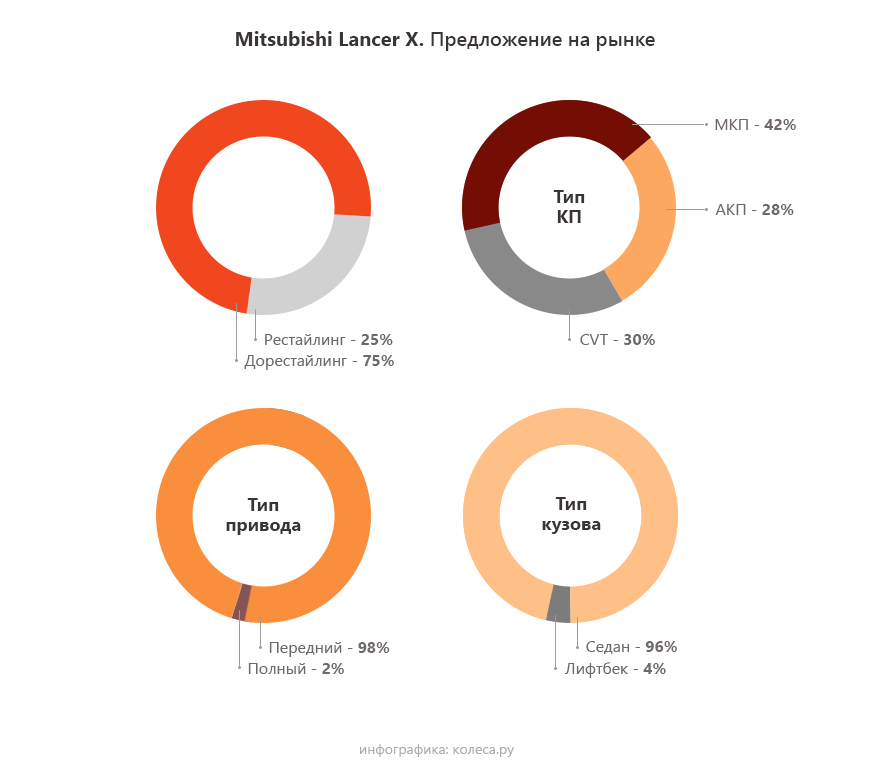

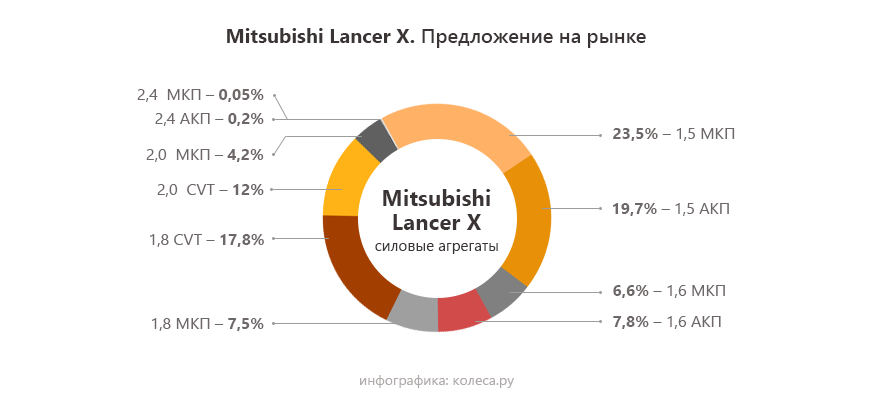

Менее процента машин имеют полный привод, и большая часть из них – с вариатором, что разбивает последние надежды на хорошую динамику или проходимость. По сути, тут полный привод целиком от Outlander второго-третьего поколения, предельно схожий с трансмиссией Nissan Qashqai, ведь вариаторы у них одинаковые, как и поставщик муфты– тут обычная электромагнитная BW. «Настоящие» Evo в этом поколении встречаются крайне редко.

А вот купить машину с МКП можно, благо их чуть меньше половины общего числа автомобилей в продаже. К сожалению, если речь идет о вариантах с моторами 1,5 и 1,6, то механика – вовсе не панацея от проблем с трансмиссией. Коробки явно слабоваты даже для 109 и 117 сил этих двигателей.

Ставили на них агрегаты серий 2500A115 и 2500A224, после рестайлинга стали ставить и более крепкую 2500A252, но, по сути, все варианты этих коробок неудачные. А вот моторам 1,8-2,4 полагаются куда более крепкие версии 2500А115/A210/А278. Разница в прочности корпуса и валов позволяет серии коробок под более мощные моторы не страдать от износа подшипников, да и проблем с синхронизаторами и дифференциалом у них не бывает совсем. Тут нужно долго и упорно буксовать, чтобы приварить ось сателлитов.

При покупке машины с МКП и мотором 1,5 или 1,6 очень рекомендуется послушать коробку на подъемнике на предмет гула и проверить состояние масла. Капните маслом из коробки на салфетку и смотрите на пятно под увеличительным стеклом. Если есть медяшка в небольших количествах – нестрашно, это износ синхронизаторов. А вот сталь или алюминий – яркие кусочки или серая муть – это уже износ подшипников и корпуса, обломки шестерен и муфт.

Машин с АКП больше, чем «механических». Бензиновые двигатели 1,8-2,0 сочетались с вариаторами Jatco JF011E; с редкими у нас дизелями и на машинах с бензиновыми 2,4 стояли 6-ступенчатые Jatco JF613E. На спортивных версиях можно встретить гетраговский преселектив 6DCT470, ну а наиболее массовые машины с моторами 1,5/1,6 довольствовались 4-ступенчатыми АКП F4A51. В региональных исполнениях возможны сочетания моторов 1,8-2,0 с шестиступкой JF613E и моторов 1,5 с вариатором F1C1, но такие варианты – большая экзотика на нашем рынке.

Основная масса машин – либо с 4-ступенчатой АКП, либо с вариатором JF011E.

Обе коробки уже много раз встречались в обзорах, хотя и с машинами других марок. Jatco JF011E ставили на многие японские и даже европейские авто, у нас они известны в основном по машинам Renault и Nissan – посмотрите, например, обзоры Qashqai или Fluence. На Lancer коробка работает примерно так же, за одним небольшим исключением: радиатор АКП тут отдельный, но очень маленький, поэтому автомобиль очень не любит долгие пробки.

На машинах после рестайлинга 2011 года не только сменили тип масла с NS-1 на NS-3 с увеличенным температурным диапазоном (более эффективное одновременно и «на холодную», и «на горячую»), но и получили вместо отдельного радиатора вариатора теплообменник в системе охлаждения. С точки зрения скорости прогрева CVT, решение неплохое, что у нас ценно (мы писали о проблеме прогрева вариаторов довольно подробно), но рабочая температура вариатора с такой системой охлаждения еще возросла. Новое масло в данном случае не спасает агрегат, и регулярные перегревы способны заметно снизить его ресурс. Но в целом на большинстве автомобилей свои 200-280 тысяч километров CVT способен пройти, если иногда менять масло и вовремя «лечить» проблемы с износом соленоидов и степ-мотора.

Дальше старый ремень либо потребует замены, либо просто задерет конусы, после чего проще будет сменить агрегат на б/у родом из теплых стран. Именно из-за врожденной склонности к задирам «на холодную» их ресурс у нас сильно сокращен. Очень рекомендуется установка второго радиатора, а машинам после рестайлинга – просто радиатора с термостатом, в этом случае коробка даже на трассе и в пробочном городском режиме не уходит за сотню градусов. И следите за радиатором: его алюминиевый сплав корродирует, у него отваливаются патрубки, и он течет. Металл тонкий, а расположен радиатор в нише переднего колеса, где грязи и реагентов очень много.

Четырехступенчатая АКП F4A51 встречается у нас в основном на машинах… Hyundai, хотя это коробка японской разработки и почтенного возраста. Родственную по конструкции АКП ставили и на первый Solaris, один из хитов нашего рынка после 2009 года. Эта коробка даже надежнее джатковского вариатора, ее поломки связаны или с очень сильным загрязнением масла, или с жесткими перегрузками и перегревами.

Поломки планетарных передач с моторами 1,5 и 1,6 не случаются даже при огромных пробегах, хотя это одно из слабых мест трансмиссии на других автомобилях. Ну а сбои датчиков скорости и износ соленоидов случаются, особенно если масло менять реже, чем раз в 60 тысяч километров. Износ тормозной ленты при пробегах за 300 тысяч недоработкой язык не поворачивается назвать. Но при покупке очень пробежных авто об этом стоит помнить.

Посмотреть, как коробка себя проявила на более мощных авто, можно в обзорах Hyundai Tucson и Sonata. Для потенциального обладателя десятого Lancer этот вопрос важен, только если вы рассчитываете на очень большие пробеги и срок эксплуатации машины заметно за 300 тысяч. Ну или по каким-то причинам у вас нагрузка будет больше средней – например, вы планируете таскать прицеп.

Моторы

Несмотря на все обилие вариантов моторов, абсолютное большинство двигателей на нашем рынке – это 1,5 и 1,6 серий 4A91 и 4A92, созданных в рамках сотрудничества с Daimler-Chrysler для завода NedCar, и «большие» моторы 1,8 B10, 2,0 B11 и 2,4 B12, созданные в рамках программы GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance).

Более крупная линейка моторов во многом схожа с линейкой серии Theta и Theta-2 от Hyundai-KIA и крайслеровскими WorldEngine: у них одинаковые блоки, ГБЦ, коленчатые валы и большая часть навесного оборудования. Однако полностью взаимозаменяемыми они не являются, да и по ресурсу и основным проблемам отличаются: сделаны на разных заводах, с разными допусками и разными поставщиками комплектующих. Как показывает практика, этого достаточно, чтобы в эксплуатации их надежность существенно различалась.

Почему нельзя слепо переносить опыт эксплуатации очень распространенных моторов серий Theta и Theta-2 на Lancer? Немного различаются настройки, у двигателей разный впуск, и электроника может сильно отличаться: альянс развалился в 2009-м, после чего модернизация линеек моторов идет параллельно, но разными путями. Hyundai, как самая богатая компания из тройки, усовершенствовал гамму двигателей максимально, внедрив в серийное производство версии с непосредственным впрыском и обеспечив наилучшие мощностные показатели и соответствие новейшим экологическим стандартам с минимальными допусками. А вот Mitsubishi тянула с инновациями до последнего, поскольку денег на модернизацию не было.

Впрочем, японская бережливость не пошла во вред. Моторы даже стали чуть проще и дешевле за счет отказа от второго фазорегулятора после 2011 года, да и задиры у линейки 4B1 хоть и бывают, но значительно реже, чем на машинах Hyundai. Наткнуться на мотор с задирами можно, но шансы невысоки, тогда как стучащие задранными поршнями G4KD попадаются через два на третий. Впрочем, об этом в подробностях ниже.

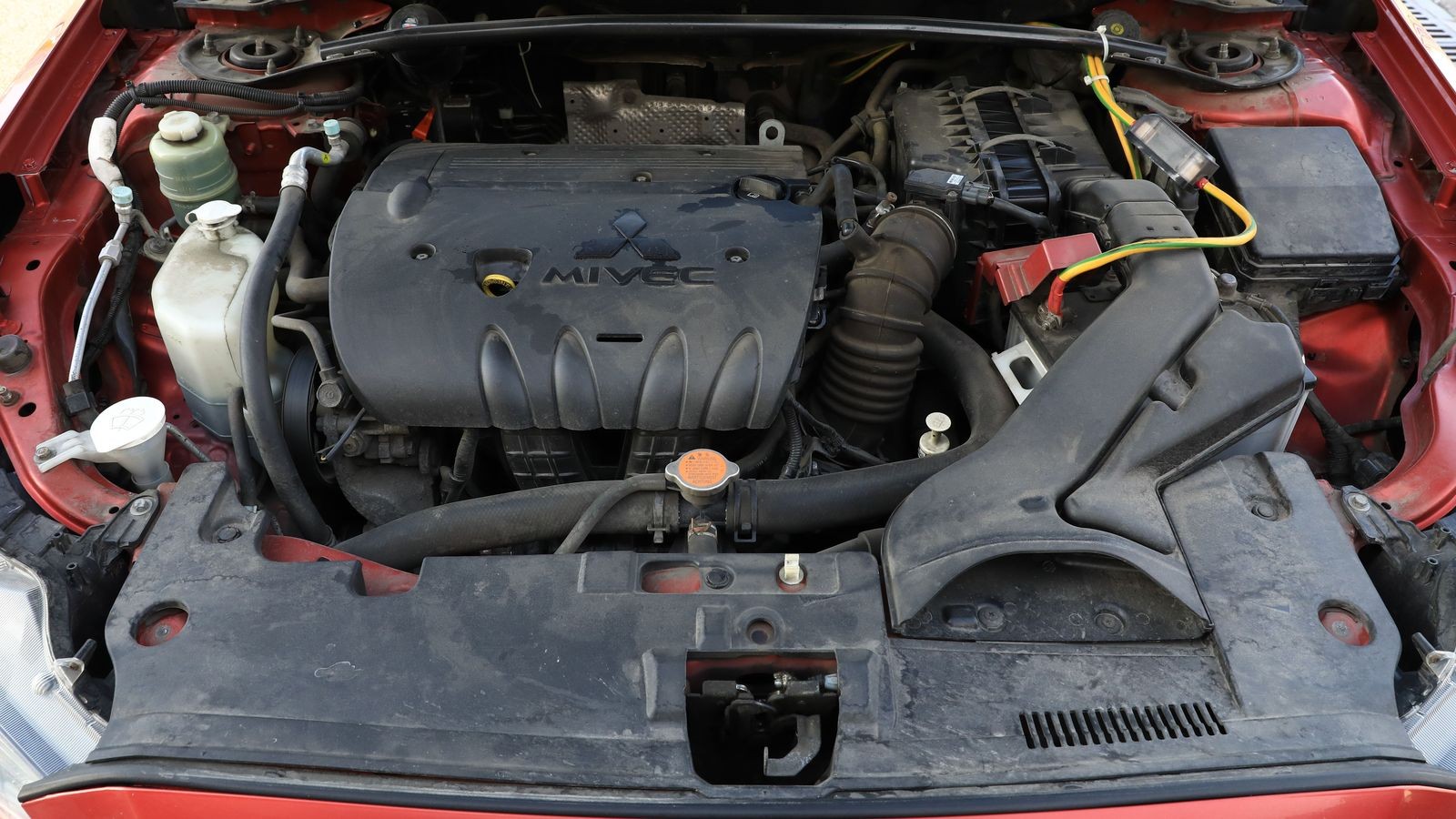

Технически мотор усредненно прогрессивный: алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, 16-клапанные ГБЦ, привод маслонасоса цепью, опционные балансирные валы в корпусе насоса, наличие версий с наддувом и непосредственным впрыском и очень высокой степенью форсирования. В целом у моторов оказался неплохой ресурс, и это при очень малой массе и высокой экономичности. Свои 250-350 тысяч километров двигатели проходят сравнительно легко, но после 200 тысяч обычно начинается прогрессирующий масляный аппетит, особенно если интервал между ТО – 15 тысяч километров. При эксплуатации в щадящих режимах с заменами масла до 10 тысяч и при использовании качественных масел эти пределы легко отодвигаются до 500 – во всяком случае, таких примеров достаточно.

Ресурс цепи неплох, она может пройти порядка 200 тысяч, но при городской эксплуатации встречаются и экземпляры, у которых она застучала уже после 120, а с заменой в этом случае лучше не тянуть, это далеко не двухрядная роликовая цепь старых авто — может и оборвать, да и износ шестерен прогрессирует. Цена замены не сильно кусается, очень дорогих компонентов нет, так что даже в случае малого ресурса волосы рвать не придется, как в случае MB M271.

К сожалению, мелких неприятностей у мотора хватает, они явно связаны с качеством разнообразной «мелочевки». Так, секущие прокладки коллекторов, негерметичный впуск и течи сальников и повреждения патрубков явно связаны с качеством применяемых материалов. После пяти-восьми лет можно начинать понемногу менять все, что потенциально изнашивается и разбалтывается, чтобы двигатель сохранял чистоту и мощность.

Отдельная беда с проводкой мотора: обламывающиеся разъемы проводки на форсунки и крошащаяся изоляция косы двигателя уже к десяти годам – это не то, чего ждут от японской машины. Хлопот эти проблемы доставляют пока немного, но они есть, и это нужно учитывать при покупке, возраст многих машин как раз на пределе.

Что же касается задиров поршневой группы и коленвала, то они тут бывают. Но не становятся массовым явлением, поскольку японцы выбрали чуть другие тепловые зазоры, а давление маслонасоса и давления срабатывания маслофорсунок на моторах 2,4 чуть выше, чем на аналогах у Hyundai. Но если вы слышите постукивание «на холодную», то проверка эндоскопом не помешает. Особенно рекомендуется такая проверка для моторов с пробегами до сотни тысяч и с владельцами, которые не любят прогревать эти самые моторы.

Младшая серия двигателей 4A91 и 4A92 менее удачна. Все недостатки серии В1 никуда не делись: слабо выполнены элементы электрических компонентов, резинотехнические изделия, прокладки и тому подобные мелочи. Такого рода неприятности нефатальны и обычно начинают доставать владельца машины только ближе к сотне тысяч пробега. Не так уж мало, хотя, по меркам японской марки, это действительно неудача.

Но хуже другое: разработанный изначально под весьма жесткие европейские требования по экологии и совместно с Daimler-Chrysler (на тот момент компании состояли в альянсе), мотор оказался склонен с масляному аппетиту и раннему износу поршневых колец, быстрому старению сальников из-за высокой рабочей температуры. Характерно, что при номинально очень приличном объеме заливки масла в целых 4 литра форма картера такова, что при половине этого объема мотор легко может остаться без давления масла, с задранными вкладышами. В общем, за уровнем и расходом масла нужно следить, попутно почаще менять масло, не допускать малейших перегревов, а масло лить малококсующееся.

Поначалу после замены моторов 1,5 на 1,6 все обрадовались, рассчитывая на то, что проблема была решена у более новой серии. Но оказалось, что новая гамма двигателей если и лучше, то ненамного: те же проблемы возникают при чуть больших или таких же пробегах.

Зато мотор очень экономичен, сравнительно прост и удобен в ремонте, даже под тесным капотом маленьких Colt или Smart не возникает проблем, а под капотом Lancer таких моторов можно поставить два. У него хороший ресурс цепи ГРМ, довольно крепкий катализатор, и он до последнего не дымит.

Если мотор ест масло, поменять кольца или даже поршни не так дорого, можно заодно и вкладыши – комплект запчастей выйдет в смешные 18-20 тысяч рублей. Но для японской машины с пробегами до 100 тысяч переборка мотора из-за расхода масла – это крайне неприятно. Конечно, у всех случаются «косяки», вспомним тот же тойотовский 1ZZ/2ZZ… Проблема Mitsubishi была в том, что денег на модернизацию было мало, и вопрос решался очень неспешно, а счастливые обладатели машин частенько сталкивались с активным противодействием гарантийных служб.

Сейчас машин на гарантии уже немного, да и проблему признали, так что можно не опасаться сложностей с ремонтами от производителя. Однако риски масляного аппетита сохраняются и для машин выпуска 2017 года, при пробегах 60-80 тысяч многие из них уже столкнулись с устойчивым расходом масла в 0.3-0.5 литра на тысячу, что явно говорит о том, что проблема никуда не делась.

Брать или не брать?

По конструкции Лансера видно, что японцы пытались сэкономить на всем, на чем только можно. Тем не менее, машина не лишена шарма, обаяния и привлекательных сторон. К сожалению, лучшая автоматическая коробка модели (4-ступенчатая гидромеханика) не сочетается с лучшими моторами (1,8 и 2,0) в европейском и японском исполнении, но если выбирать из двух зол, наиболее рациональным является приобретение более мощной машины. Тем, кто не желает связываться с вариатором, на крайний случай можно предпочесть механику – такие машины есть. Ну и раздобудьте контакт хорошего электрика – он вам обязательно пригодится.

Тест-драйв Mitsubishi Lancer X: сто сорок четыре

Сто сорок четыре — именно столько лошадей рассредоточено на этой лужайке. Одна мирно пасется слева, другие сто сорок три – справа — вращают маховик нового 1.8-литрового двигателя Lancer X.

Автомобили с двигателем 1.8 стали доступны россиянам с весны 2008 года. В одно время с новым силовым агрегатом в продажу поступили 2.0-литровые седаны с полным приводом, а также расширенной комплектацией. С появлением нового мотора Mitsubishi до предела расширил возможность выбора для клиента, раздумывающего над покупкой Lancer. Теперь возможны три типа двигателей (1.5, 1.8, 2.0), два типа привода (передний и полный), вот-вот приедет второй тип кузова (хэтчбек)…

Внешне автомобиль можно принять за 2.0-литровый в версии Intense – все из-за сходного на первый взгляд аэродинамического обвеса. Но каждая деталь аэрокита, установленного на тестовом автомобиле, отличается от элементов того пакета, в который обычно «одет» седан 2.0 Intense.

Особенно эффектен задний фартук под бампером: кажется, я догадываюсь, зачем ему формовка под два глушителя. Не за горами «Эво-10»…

Укомплектованы

С наступлением нынешнего года Mitsubishi пересмотрели оснащение поставляемых к нам автомобилей. Теперь все переднеприводные варианты Lancer с двигателем 2.0 л оснащаются системой курсовой устойчивости, а модификация 2.0 Intense включает датчики дождя и света, а также надувные шторки безопасности. Также, появился новый вариант комплектации Lancer 2.0 Intense+ CVT, оснащенный вариатором, в котором набор указанных выше средств комфорта и безопасности дополнен кожаной обивкой сидений.

Салон взятой на тест машины ничем особенным от ранее появившихся на рынке Lancer не отличается. Кресла на 2.0-литровом автомобиле лучше спрофилированы, в остальном к салону претензий нет. Даже несмотря на отсутствие продольной регулировки рулевой колонки удобно усесться не составило труда. Широкие боковые зеркала предоставляют отличный обзор, а их регулировка осуществляется с водительского подлокотника на внутренней ручке двери.

Итак: знакомый Lancer с новым для себя, но известным нам мотором («движок» перешел от того же Dodge Caliber, который «поделился» и двухлитровым двигателем – все они из серии World Engine). Одно из преимуществ нового мотора – это динамика. Разница в разгоне с 2.0-литровой версией – всего 0.7 секунды в пользу большего по объему. Это в споре машин с вариаторами. А с «механикой» 1.8-литровый седан оказывается уже на 0.7 сек. быстрее 2.0-литрового Lancer c бесступенчатым CVT. Что касается максимальной скорости, то она отличается на 8 км/ч (1.8 и 2.0, оба с CVT) и у обоих автомобилей выходит далеко за рамки допустимых на автомагистрали.

К тому же, новый мотор – это экономия. Цены на автомобили в одинаковых комплектациях Intense CVT с моторами 1.8 и 2.0 различаются на 56 с половиной тысяч руб. – то есть примерно на годовую стоимость полисов ОСАГО и КАСКО! Более того, 1.8-литровик заметно экономичнее версии «2.0»: в смешанном цикле разница составляет пол-литра, а в городском цикле и вовсе литр на «сотню»!

И в довершении перечисления преимуществ нового «движка» — лепестки ручного переключения вымышленных скоростей вариатора. Алюминиевые лепестки – устройство приятное многим современным автомобилистам. Бесполезное для динамики, но невероятно интересное с точки зрения управления автомобилем: каждый ли может переключать скорости не отрывая рук от руля?!

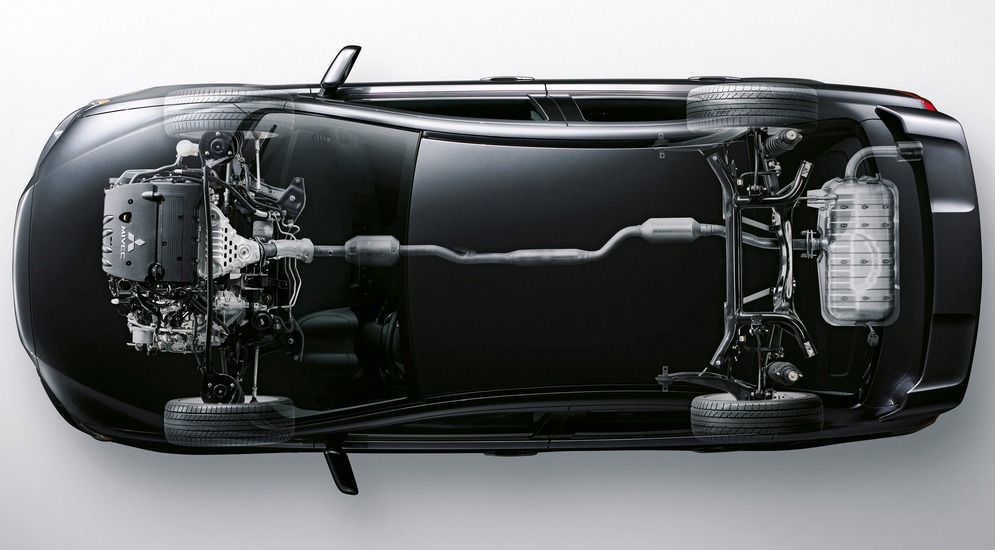

Полный привод

Полным приводом оснащается Lancer X с двигателем 2.0 л (150 л.с.), 5-ступенчатой МКПП либо вариатором. Трансмиссия представляет собой многорежимную полноприводную трансмиссию «On demand 4WD» с электронным управлением и автоматическим подключением заднего привода при пробуксовке передних колес. С помощью переключателя-шайбы водитель Lancer 4WD может выбирать один из трех режимов работы трансмиссии: 2WD, 4WD и Lock. Первый – для экономии, второй – для мокрой дороги, а третий – обеспечивает большую тягу на малых скоростях.

Ходовая часть у Lancer 1.8 – как у полуторолитрового». Увеличенный дорожный просвет и то же возвышение над дорогой на 165 мм. Удачный набор для езды по плохим дорогам: именно на неровном и временами сильно поврежденном асфальте понимаешь преимущества комфортно-ориентированной подвески. Впрочем, это не все ее «плюсы»: Lancer уверенно стоит на прямой, твердо и решительно совершает нерезкие рутинные перестроения. Иными словами, в штатных ситуациях он очень хорош. Другое дело, случаи экстренные, когда просто «хорошо» – недостаточно… Например, когда пласт хорошего асфальта встречается не чаще чем через километр пути. И тогда даже невероятно энергоемкая подвеска Lancer перестает радовать комфортом и требует снизить скорость движения практически до пешеходной.

Lancer 1.8 – автомобиль стратегически правильный. Он дешевле, экономичнее, комфортнее модификации 2.0 и вместе с тем быстрее и эффектнее базовой 1.5-литровой версии. Значит – все его 143 «лошади» обязательно будет востребованы.

Читайте также:

Для комментирования вам необходимо авторизоваться