Автобус ЛиАЗ-677 — ретротест под «звон бутылок»

Когда из-за поворота показался знакомый силуэт, сердце застучало чаще. Подъехавший к нам ЛиАЗ‑677М (в народе — «луноход») мигом перенес меня на двадцать лет назад — и вот уже я восьмиклассник, стою с рюкзаком на Воронежской улице. В сумерках на меня неспешно плывут две круглые фары и три секции маршрутных указателей над лобовым стеклом… Складные двери распахиваются, и я ступаю в наполненный теплым желтым светом салон. Всё как тогда, в беззаботные юные годы!

Вечерний звон

Этот звон у них песней зовется? ЛиАЗ‑677М нельзя не узнать на слух — легендарный «звон бутылок» надо бы запатентовать! Поднимаюсь по ступеням, держась за рифленые поручни. И шагаю к дивану у водительской перегородки. Это самое козырное сиденье: можно и на дорогу смотреть, и на водителя. Кто в детстве не мечтал оказаться на его месте?

В свое время ЛиАЗ считался невероятно комфортабельным. Помимо мягкой пневмоподвески, сохраняющей постоянный дорожный просвет вне зависимости от загрузки, пассажирам нравился теплый даже в лютые морозы салон. Зимой 677‑е нередко уезжали в парк с заснувшими пассажирами.

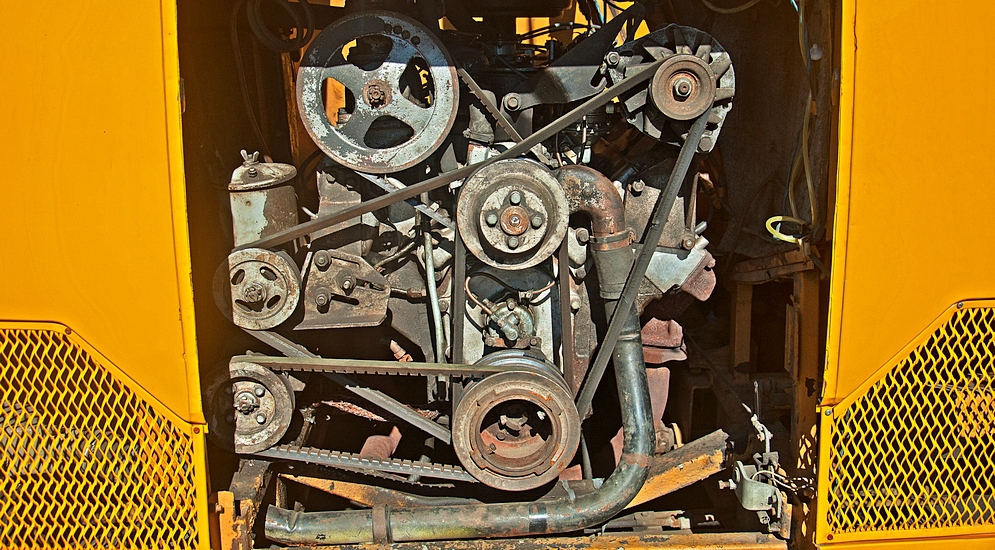

Водителям 677‑й тоже очень нравился, ведь это первый в СССР автобус с автоматической коробкой передач. Даже на появившихся в 1970‑е годы Икарусах двухсотой серии стояла механическая, и за смену водитель дергал рычаг до двух тысяч раз. И именно трансмиссии ГМП Львов‑2 обязан этот ЛиАЗ своим фирменным бутылочным бряканьем. Заправленная коробка передач весит почти 200 кг, потому ее пристроили не сразу за двигателем (иначе передняя ось была бы перегружена), а ближе к центру автобуса. Между маховиком и коробкой появился промежуточный карданный вал. Вот все эти фланцы, шлицы, крестовины и породили букет звуков, ставший своеобразной визитной карточкой ЛиАЗа.

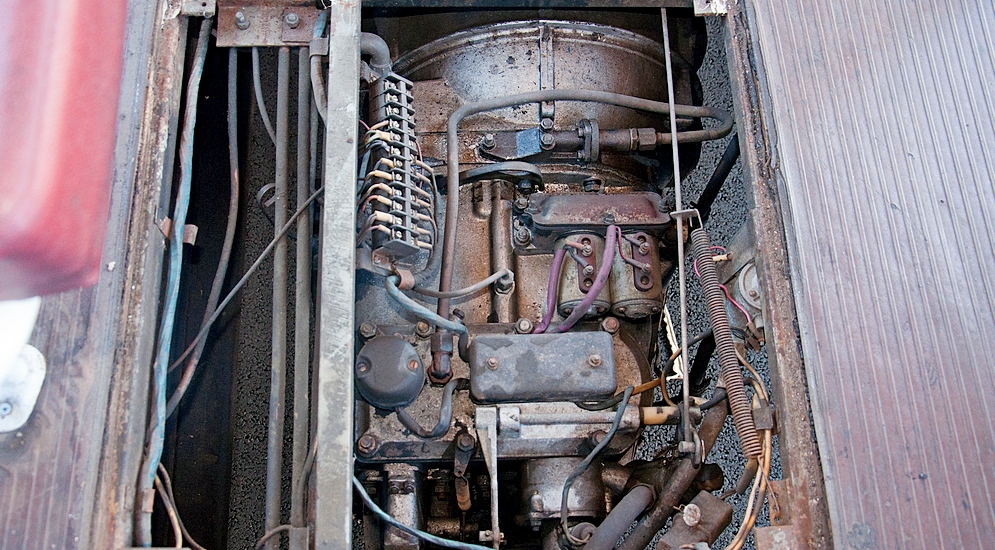

Автобусу достался так называемый ураловский двигатель ЗИЛ‑375. Но даже увеличенного до семи литров объема (у базового мотора ЗИЛ‑130 он был на литр меньше) и 180 «лошадей» тяжелой машине не хватало. ЛиАЗ‑677 в часы пик увозил до полутора сотен пассажиров, а по некоторым сведениям, и до ста восьмидесяти! При такой загрузке автобуса, да еще и с автоматической коробкой, карбюраторный V‑образный мотор шокировал топливным аппетитом, за что его прозвали «слоном». В городе расход достигал фантастических 60 л/100 км. На день водителям выдавали талоны на 250–280 литров. Разумеется, они быстро нашли решение для экономии — ведь всё, что не съедал автобус, доставалось им. Помните домашний выключатель света около руля? Его врезáли в цепь «контроллер — коробка», и автомат при размыкании цепи «думал», что селектор — в «нейтрали». Так можно было катиться накатом на спусках и экономить до 10% бензина. Для водителей это было золотое время. Те, кто имел свои машины, заправляли их исключительно казенным бензином. Социализм!

Автобус времени

У этого красно-белого автобуса такого выключателя нет. Плюхаюсь на место водителя — удобно! Сиденье с подвеской, обзор хорош. Салон как на ладони — в зеркало виден буквально каждый закуток, и видеокамеры не нужны! А поле моторного щита — не только отличный склад личных вещей, но и классное спальное место на стоянке.

Всё хорошее рано или поздно заканчивается, пора выйти из автобуса прошлого на остановке настоящего. Провожая взглядом «луноход», невольно спрашиваю сам себя: почему ЛиАЗ‑677 вызывает настолько теплые чувства, как никакой другой автобус? Может, дело в добродушной внешности? Или в неповторимых звуках и запахах? Думаю, разгадка в том, что он стал родным для нескольких поколений жителей нашей страны. Мало того, ЛиАЗ‑677 продолжает нести вахту по сей день. Например, в Арзамасе исправно курсируют два десятка «шестьсот семьдесят седьмых». Купить билет в детство еще не поздно!

Почти с рождения я живу через дорогу от 16-го автобусного парка столицы, потому пользовался, как правило, именно его маршрутами. Особенно часто ЛиАЗ попадался мне на 694-м, 711-м и 755-м маршрутах. А любимое место, помимо дивана у кабины водителя, — закуток около задней двери. В час пик там было очень комфортно.

В детстве всегда хотел занять лучшее место — переднее боковое. Отсюда здóрово разглядывать коробочку с мелочью на обитом дерматином кожухе мотора или, если повезет, наклейки с полуголыми девицами. Наш пригородный маршрут пролегал от съемной дачи в Жуковке до Одинцова. В одном месте рельеф сформировал такую горку, что автобус карабкался наверх еле-еле. Мой детский страх: не дай бог покатимся назад и упадем в Барвихинское озеро. Однажды мотор ЛиАЗа действительно захлебнулся — и автобус попятился. Я замер, вцепившись в бабушкину руку, и зажмурился. А когда открыл глаза, мы были уже внизу. Водитель высадил всех пассажиров и штурмом взял высоту.

Есть вещи из детства, любовь к которым бережно проносишь сквозь года. Для меня одна из таких — ЛиАЗ-677 желтого цвета. Он всегда был уютным и теплым, у него, в отличие от Икаруса-280, нижняя линия остекления низкая, и я видел всё, что происходит за окном. Разумеется, я хотел работать водителем автобуса — ездить по 687-му маршруту (Строгино — Щукино) и приезжать домой обедать, паркуя автобус под окнами.

Чаще всего я ездил на 42-м, 187-м и 260‑м маршрутах. Отлично помню кассовые аппараты: кидаешь пятак, крутишь ручку и получаешь билетик. В детстве любил стоять у водительской перегородки и наблюдать за работой водителя. Для меня всегда был загадкой размещенный у руля комнатный выключатель, которым водители работали постоянно. Теперь этот секрет для меня раскрыт.

Редакция выражает благодарность Алексею Никитину и Сергею Жлобо за предоставленный автобус.

Тест-драйв ЛиАЗ-677: даёшь крен под звон бутылок!

По ту сторону перегородки

Нет ничего удивительного в том, что абсолютное большинство населения нашей страны прекрасно себе представляет салон ЛиАЗа. Почти все мы там бывали, забыть такое невозможно. Гораздо интереснее сразу залезть на место водителя, осуществив тем самым мечту детства многих мальчишек, которые сейчас уже выросли и платят кредиты за Форд Фокусы. Поэтому ставим ногу на подножку, хватаемся за руль и садимся на водительское кресло. Только осторожно, чтобы не отбить себе то самое место, о котором в печати скромно молчат. Тем временем, это место сразу же терпит некоторые неудобства, связанные с жёсткостью сиденья. Говорят, многие водители автопарков специально подкладывали под себя фанерку: дескать, не будет одной очень деликатной болезни. Конструктивно кресло имеет несколько регулировок: оно двигается по высоте, вперёд-назад, а также можно настроить угол наклона сиденья. Устроившись, рассматриваем панель приборов.

Изысканной, или хотя бы аккуратной, её назвать тяжело. Основную её часть занимают два огромных окна, одно из которых – спидометр с одометром, а центральную часть второго занимает прибор, который современного водителя легкового автомобиля отправил бы в лёгкий нокдаун. Это – манометр, показывающий давление в пневматической тормозной системе. Нам, привыкшим к гидравлическим тормозам, такой прибор непривычен. Остальные указатели, расположенные в мало поддающейся логике последовательности, более-менее знакомы: указатель уровня топлива, температуры воды (именно её, а не тосола, которого нет), давления масла в двигателе и амперметр. Всё это находится «на орбите» вокруг манометра, но, в общем-то, читается легко. Контрольные лампы здесь тоже есть: давление масла в гидротрансформаторе коробки (да-да, здесь работает настоящий «автомат»!), лампа стояночного тормоза, сигнал «аварийки», сигнал перегрева масла в ДВС и некоторые другие, которые есть у всех других ТС («поворотники», дальний свет и прочее). Контрольная лампа открытия двери указывает на незакрытую заднюю дверь, за положением передней водитель должен был следить своими глазами. Для управления последними слева есть пятипозиционный рычаг, который открывает и закрывает сразу обе двери, либо по одной. В последовательности его позиций разобраться без труда смогли бы только его создатель и Тесей, который, как известно, смог выбраться из Лабиринта Минотавра. В связи с этим многие водители «луноходов» значительно упрощали конструкцию, устанавливая человеческие кнопки управлением дверьми. Впрочем, органы управления, равно как и панель приборов, могли отличаться в зависимости от года выпуска 677-го.

Самое интересное в «скотовозе» – это, конечно же, коробка передач. Это, пожалуй, единственный советский «автомат», нашедший применение на автобусе. Двухступенчатая гидромеханическая КПП имела гидротрансформатор, который усиливал крутящий момент двигателя. Рассказывать о трудностях совместной работы этой коробки и мотора ЗИЛ-375 лучше в ходе повествования о тестовом заезде на ЛиАЗе. Это даст возможность прочувствовать всю «революционность» конструкции, производство которой не прекращалось 26 лет, и которая среди водителей и пассажиров родила столько противоречивых мнений, сколько не смог вызвать даже «Чёрный квадрат» Казимира Малевича.

Благими намерениями…

Куда вымощена дорога благими намерениями, все знают. Нечто схожее получилось с желанием конструкторов сделать автобус, удобный и шофёру, и его пассажирам. Что получилось, мы сейчас увидим.

Прежде чем завести двигатель, надо убедиться в том, что выключатель массы эту самую массу не отключил, а аварийный выключатель рядом с ним со своей стороны не пытается отрубить бортовую сеть. Последнее устройство – ещё одна новинка советских автобусов. Впервые она появилась именно тут, а затем в обязательном порядке устанавливалась на всех остальных автобусах. Заводим двигатель и наслаждаемся его рёвом в правое ухо. Есть мнение, что водители, долгое время работающие на «скотовозах», страдают глухотой правого уха. За достоверность отвечать не могу, но в качестве байки информацией поделюсь. Может, кто встречал таких?

Не слишком шумная работа мотора на холостых оборотах позволяет услышать тот самый звук, который позволял идентифицировать «скотовоз» исключительно на слух. В далёком 1994 году Harley Davidson Motor Company хотела зарегистрировать звук двигателей своих мотоциклов как торговую марку компании, шесть лет таскались по судам, но так у них ничего и не вышло. Куда там Харлеям с их «поп-поп/поп-поп/поп-поп» до нашего сурового «ящика с бутылками»! Всего-то надо было немного покумекать и так придумать крестовины кардана, чтобы даже при малом люфте пустотелые трубы начинали вполне музыкально звенеть. С учётом того, что этих крестовин три, звон получается именно таким гармоничным и легко запоминающимся.

Педалей всего две, зато они большие – не промахнёшься. Но сначала надо снять автобус с «ручника». В некоторых модификациях ручной тормоз был с пневматическим приводом, но у нас он механический, с «трещоткой», поэтому отпускать его надо многократным поднятием и опусканием рычага. Селектор «автомата» имеет следующие положения: «А» (автомат), «ПП» (принудительная понижающая), «Н» (нейтральная) и «ЗХ» (задний ход). Толкаем рычажок от себя, переводя его в режим «автомата», и нажимаем на педаль газа. Автобус плавно трогается с места. Плавность при начале движения – неоспоримое преимущество трансмиссии. Пассажиры не валятся друг на друга, а водителю не приходится крайне осторожно работать педалью сцепления. Удобно это и в населённом пункте, и хотя передач всего две, для городского режима этого вполне достаточно.

Автобус можно было разогнать до 60 км/ч, а если немного подождать и послушать рёв двигателя, то и до 70 км/ч. Скорость автобус набирает лениво, даже пустой. Некоторые поздние автобусы комплектовались обычной МАЗовской «механикой», и они были значительно шустрее: 180 лошадиных сил вполне хватало для резвого разгона. Но наш автобус разгоняется вяло, как трезвенник на танцполе ночного клуба. Момент переключения на вторую скорость практически незаметен. Как я ни давил на педаль газа и не отпускал её, логику работы коробки понять всё же не смог. Может, дело не только в ней, но ещё и в карбюраторе двигателя, заслонки которого имеют свойство подвисать, что делает его иногда абсолютно невосприимчивым к нажатию на педаль газа. Но в любом случае плавность переключения коробки заслуживает уважения.

Ещё большего уважения заслуживают люди, которые могли грамотно отрегулировать эту коробку. Они очень ценились не только за то, что после их вмешательства автобус начинал прилично ездить, но и за то, что их работа могла сэкономить огромное количество бензина, который, вступив в компромисс с совестью, можно было списать в неплохом объёме. Сложность регулировки заключалась в том, что в процессе эксплуатации винты золотников ГМП (гидромеханической передачи) неизбежно раскручивались, отчего настройка системы превращалась в бесконечный процесс.

Многим этот автобус запомнился нежеланием ехать в гору. Стоит отметить, что иногда это было вызвано не недостатком конструкции, а ненадлежащим использованием коробки: водитель не переключался на пониженную скорость или наоборот, слишком долго ехал на этой передаче, не позволяя «автомату» воткнуть следующую скорость.

Рулевое управление, даже оснащённое гидроусилителем, назвать лёгким язык не поворачивается. Но всё же крутить его можно без особого труда, главное делать это осторожно: даже при незначительной скорости автобус очень охотно валится на бок. Стремление «лунохода» «дать крена» – это ещё одна его отличительная черта. Что поделать – за плавность хода надо чем-то платить. Однако страх перевернуться вряд ли чем-то обоснован – конструкция подвески оригинальна не менее, чем трансмиссия.

Основной частью рессорно-пневматической подвески стали пневматические баллоны. Их использование, с одной стороны, позволило добиться удивительной плавности, с другой, дало возможность регулировать жёсткость подвески. Таких пневморессор шесть: по одной на переднем мосту и по две на заднем. Угол крена регулируется ограничителем хода и регуляторами положения кузова. Причём три последних (один спереди и два сзади) меняют давление в баллонах в зависимости от нагрузки, стабилизируя положение кузова относительно поверхности дороги. Эти системы хоть и допускают значительные крены в поворотах, но делают автобус достаточно устойчивым. Своевременное выяснение этого факта позволило бы сократить количество седых волос многих пассажиров, судорожно глотавших слюну на каждом крутом повороте гружённого под завязку «скотовоза».