Техническое устройство с водяным двигателем. 8 букв. Какой ответ?

Техническое устройство с водяным двигателем

МЕЛЬНИЦА является техническим сооружением, которое использует гидроэнергию, получаемую с помощью водяного колеса.

Это может быть мельница, у которой колесо крутится с помощью напора воды, льющейся на лопасти. Мельницы специально устраивали возле водоемов и создавали искусственным путем усиление водяного потока. Для этого делали наклон и выкапывали глубокую яму, чтобы колесо не застревало в иле. Когда нужно было колесу крутиться с определенной силой, поток воды регулировали.

Я тоже из таких устройств из восьми букв знаю только одно — мельница. Есть водяные мельницы, они получают энергию от падающей воды. Такие мельницы ставят, естественно, около реки. Вода падает и вращает колесо, которое заставляет крутиться жернова.

Водяную мельницу можно назвать устройством с водяным двигателем, ведь колесо, которое приводит в движение мельницу, точнее её жернова, крутится только за счет того что находится под струёй воды.

Как человек технического склада , под описание задания могу привести несколько примеров. Но в подобных вопросах , как правило имеются в виду , самые характерные случаи. А таким вариантом может быть только один : МЕЛЬНИЦА.

Свой знаменитый роман » Анна Каренина » Лев Толстой ( 1828 — 1910 ) писал с 1873 по 1877 годы. Как видно из название Анна Аркадьевна Каренина — это главная героиня этого романа. Не буду описывать сюжет романа, а укажу лишь то, что замужества она носила фамилию Облонская. По роману у неё есть любимый брат Степан Аркадьевич Облонский, которому в начале романа исполнилось 34 года и это был свежий, женатый ( жена Дарья, но её чаще называли Долли ), здоровый, добрый, и полный жизни мужчина.

Все друзья и близкие ему люди Степана называли его прозвищем на английский манер — Стив, но чаще всего Стива.

Мой ответ — Стива ( 5 букв ).

Портвейны Дау (Dow) названы по имени винодельческого региона на севере Португалии. Дау располагается на окружённом горами плато и отличается уникальным для виноделия микроклиматом (жаркое солнечное лето и туманная, прохладная и влажная зима), а также особой гранитной почвой с глиной и сланцами. Отсюда и терпкий, чуть горьковатый, однако тонкий и насыщенный вкус вин класса Дау. Вот как его описывает один из ценителей вин:

Добавлю только, что винтаж (фр. vintage) в виноделии — это вино или урожай определённого года и возраста.

Помню, в мультфильме «Алиса в стране чудес» Алиса повстречалась с Чеширским котом, который слишком резко и часто то исчезал, то появлялся. Алиса предложила не так резко это делать, то есть постепенно. И при очередном исчезновении Чеширский кот стал исчезать постепенно, частями. И последнее что осталось от кота — это УЛЫБКА, которая потом также исчезла как мыльный пузырь.

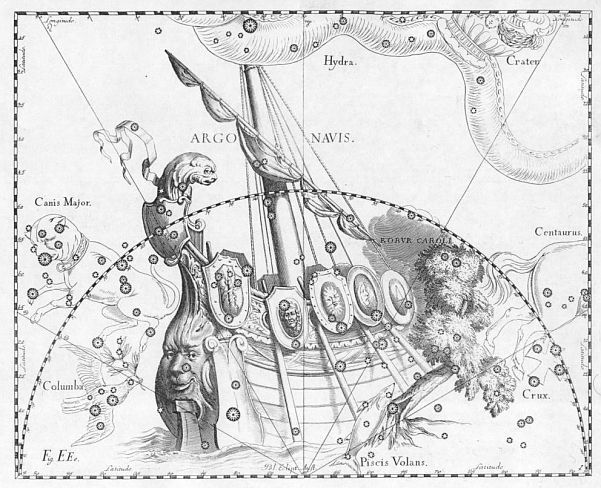

Правильный ответ — «Арго», поэтому их и назвали аргонавтами. Существует мнение, что этот корабль был построен 50 аргонавтами за три месяца в Пагасе. Он обладал некой магической силой, так как сама богиня Афина приложила руку к его строительству.

Если имеется в виду персонаж, а не актер, то это известный политический деятель начала 20 века, председатель и член Госдумы (в разные годы), путешественник, участник военных действий в разных странах Александр Гучков.

Он возглавлял партию

Имеет очень бурную, насыщенную событиями биографию. Активно участвовал в февральской революции и свержении власти Николая Второго.

Техническое устройство с водяным двигателем 4 класс

3. ВОДЯНЫЕ И ВЕТРЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ — ОСНОВА ЭНЕРГЕТИКИ

Водяные и ветряные мельницы представляли механизмы, использовавшие силы природы и являвшиеся источником энергии, сообщаемой рабочему органу или устройству (жернова, ковочные молоты и т. д.).

Водяные мельницы появились за много веков до нашей эры в Китае, Индии. В 536 г. в Риме была изобретена судовая мельница, в которой вращение водяного колеса передавалось посредством зубчатых колес к жерновам. Первые водяные мельницы, правда, в незначительном числе, появляются в Западной Европе в VI-X вв. Основой их примитивного устройства были верхнебойные колеса большого диаметра.

Широкое использование мельниц было возможно лишь в условиях общего подъема техники, определенного уровня развития производительных сил феодального общества. Введение этой передовой техники в странах Западной Европы началось с X в. На Руси мельницы появились в конце XV — середине XVII в. Объясняется этот временной сдвиг тем, что с середины XIII в. народы Восточной Европы подверглись нашествию татаро-монголов. Русь, находившаяся до этого на таком же уровне технико-экономического развития, что и страны Западной Европы, была задержана в своем поступательном развитии. Соответственно было отодвинуто и начало технической революции в России.

Техническая революция характеризуется широким распространением водяных и ветряных мельниц, а также механических часов. В X-XIII вв. в мельницах были применены устройства, позволяющие изменять направление вращения водяных колес в зависимости от уровня воды. Улучшились конструкции жерновов мукомольных мельниц. Поскольку первые мельницы в основном были мукомольными, то усовершенствования коснулись и этой части: для более мелкого помола стали употреблять вращающиеся совместно с пестом специальные ящики, для сбора размолотого зерна — мукосейки, снабженные ситами.

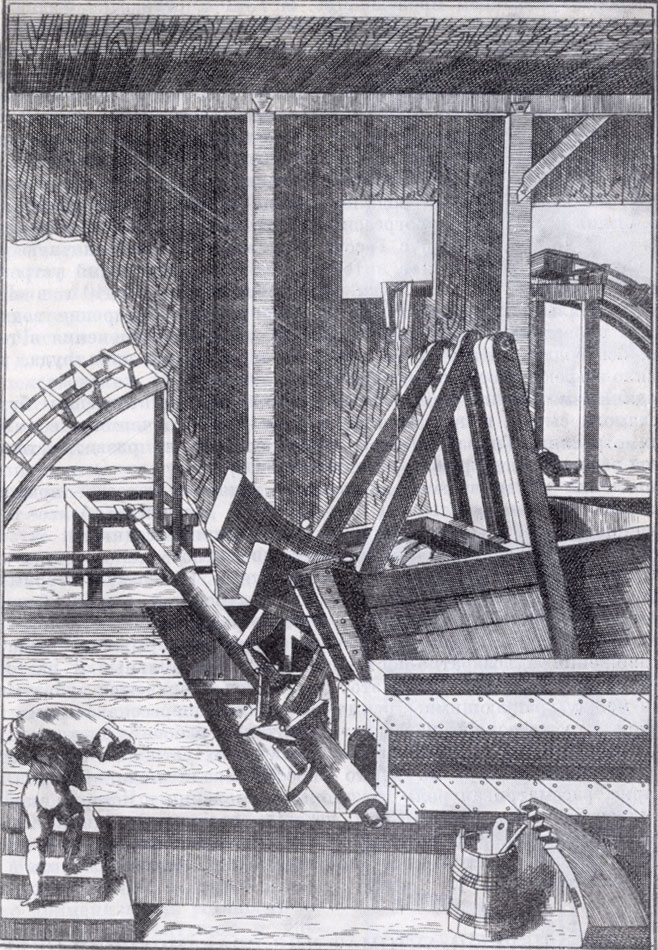

Валяльная машина XVI в. с приводом от водяного колеса

Ветряные мельницы появились в конце X — начале XI в. во Франции и Англии, а затем в Голландии, в которой с тех времен они становятся неотъемлемой частью ландшафта. Многие усовершенствования к ветряным мельницам были сделаны именно в Голландии. Так, здесь появляются своеобразные тормозные устройства, при помощи которых можно было очень быстро остановить вращающиеся жернова. По тем временам это приспособление было технически сложным и представляло собой механический привод, включавший в себя несколько пар зубчатых колес и тормозное устройство.

То, что ветряные мельницы появились в Голландии, где извечным врагом голландцев была вода и где приходилось откачивать воду, чтобы отвоевать клочок земли, объясняет их применение для приведения в действие водоотливных установок.

Водяное колесо с конца XI в. использовали, кроме того, для приведения в действие водоподъемных устройств и бурильных установок, а также в текстильном производстве. Тяжелые молоты, приводимые в действие водяным колесом, давили на загруженное в яму сукно (сукновальные и валяльные мельницы). В конце XII в. в Нюрнберге были широко распространены шерстобойни, в которых для трепания шерсти все металлические инструменты приводились в движение водяным колесом.

С середины XIV в. водяные мельницы начинают распространяться в металлообрабатывающем производстве. К 1351 г. относится изобретение первого вододействующего стана для изготовления железной проволоки (Германия), положившего начало использованию энергии воды в прово-лочно-волочильном производстве. Изобретение заключалось в передаче энергии воды посредством гидравлического колеса на рычажно-клеще-вой механизм волочильного устройства через систему массивных кулаков, насаженных на деревянном валу. Характерно, что, несмотря на явные преимущества вододействующих станков, их использование, в силу уже известных нам особенностей феодального способа производства, даже в самой Германии — родине нового способа — шло крайне медленно. Лишь к XV в. эта прогрессивная техника стала заметно распространяться. В 1532 г. Эобаннус Гессус еще описывает проволочную мельницу как чудо. Представляет интерес описание изобретения устройства с водяным колесом для протяжки проволоки, данное в 1540 г. в «Пиротехнике» итальянским инженером В. Бирингуччо. Внедрение водяного колеса в проволочное производство внесло коренные изменения в технологию, освободило человека от тяжелого и утомительного труда, резко повысило эффективность производства.

Водяные мельницы употреблялись также при изготовлении бумаги, для размола сырья, в производстве пороха — для толчения и во многих других отраслях. Гидравлическое колесо оказало на развитие техники мощное революционизирующее воздействие [6].

Появление механического двигателя — водяного колеса — привело к повышению производительности труда; было достигнуто более точное сочленение деталей в самих мельницах и в различных станках.

Таким образом, применение водяного колеса позволило создать механизмы, передающие движение от двигателя к рабочему инструменту: механический рычажный молот, толчейное устройство, где вращательное движение преобразовывалось в прерывно-поступательное; пороховые мельницы с кулачковым валом (преобразование непрерывного вращательного движения в возвратно-поступательное); сверлильные и расточные станки и другие устройства. В этот же период появляются зубчатые передачи между вращающимися осями, в том числе пересекающимися между собой, что позволяло передавать движение рабочему механизму.

Разработке и совершенствованию технических устройств с вращательным движением механизма много способствовали механические часы. К. Маркс, рассматривая роль Мукомольных мельниц в истории машины, обратил особое внимание на часы, которые, развивая механику, способствовали созданию передаточных и других более сложных механизмов, необходимых для рабочих машин. Часы навели на мысль применить в производстве автоматы ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 263) [7].

Какие бывают двигатели?

Самым первым двигателем было простое водяное колесо. На колесе крепились лопатки, оно опускалось в реку, и течение воды приводило его в движение. Прикрепив к колесу различные механизмы, люди выполняли всевозможные работы: орошали поля, мололи зерно, ковали металл.

В истории не указано, кто первым применил гидравлический двигатель. В Индии еще за тысячу лет до нашей эры существовали водосиловые установки. О водяных мельницах на Руси упоминается в документах, относящихся к XI веку. Первые гидравлические двигатели представляли собой деревянные колеса с лопатками. Нижняя часть колеса опускалась в водяной поток. Такие водяные колеса назвали нижнебойными.

А если направить поток воды сверху на колесо, вода будет давить почти на половину его лопаток и мощность двигателя увеличится еще больше! К этому очевидному выводу пришли не сразу. Такое водяное колесо назвали верхненаливным.

|  |

| Нижнебойное водяное колесо | Верхненаливное водяное колесо |

Позднее были придуманы ветряные двигатели. К небольшому колесу крепились огромные деревянные крылья. Они вращались под действием ветра и приводили в движение мельничные жернова. Ветряные мельницы строились на открытых местах, холмах. Их можно встретить и в наше время.

В наше время научились преобразовывать энергию ветра в электрическую энергию с помощью специальных установок — ветрогенераторов.

|  |

| Ветряные мельницы | Ветрогенераторы («ветряки») |

Ветряным и водяным двигателям не требуется топливо. Они очень экономичные. Их приводят в действие силы природы, от которых они и зависят. В этом их недостаток.

Паровой двигатель более независим. В паровой машине имеются печь и котел. Печь топится дровами и углем и нагревает котел с водой. Вода закипает и превращается в пар. Он и приводит в движение механизмы. Изобретение парового двигателя способствовало развитию промышленности. Заработали паровые станки, паровозы, пароходы.

|  |

| Схема паровой машины Д. Уатта (1775 г.) | Паровоз |

Однако паровая машина тоже имеет недостаток: она слишком велика и прожорлива и требует много топлива.

Изобретатели сконструировали новый двигатель. Топливо в нем сгорает не в печи, а внутри самого двигателя. Его так и назвали — двигатель внутреннего сгорания. Он экономичнее и сильнее, так как в нем используется более качественное топливо (бензин и керосин), меньше и легче паровой машины, потому что не имеет котла. Двигатели внутреннего сгорания сейчас используются в автомобилях, самолетах, тепловозах, теплоходах и других машинах.

Честь изобретения двигателя внутреннего сгорания следует отдать французу Филиппу Лебону. В 1801 г. он взял патент на конструкцию газового двигателя, основанного на воспламенении смеси открытого им светильного газа (смесь водорода (50%), метана (34%), окиси углерода (8%) и других горючих газов) с воздухом, при котором выделялось большое количество теплоты. К сожалению, Лебон не успел воплотить свои идеи в жизнь — он погиб в 1804 г. Ее реализовал бельгийский механик Жан Этьен Ленуар в 1864 г. Однако, разбогатев, Ленуар перестал работать над усовершенствованием своей машины, и она была вытеснена более совершенным двигателем Августа Отто. В 1877 году он изобрел четырехтактный газовый двигатель. Цикл Отто по сей день лежит в основе работы большинства газовых и бензиновых двигателей.

|

|

| Схема работы четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания (цикл Отто) |

Газовые двигатели были несовершенны, и поэтому не прекращались попытки поиска нового горючего. Первый работоспособный двигатель, работающий на бензине, изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер вместе с Вильгельмом Майбахом в 1885 году. Впоследствии они изобрели еще несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания, придумали карбюратор, разработали первый мотоцикл, один из первых автомобилей, лодочный мотор.

Как ни пытались усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания, его так и не удалось использовать для вывода искусственных спутников на земную орбиту. Новый, реактивный двигатель решил эту проблему.

Дрова, уголь, бензин и керосин горят потому, что воздух поддерживает огонь. Космическая ракета летит там, где воздуха нет. Его нужно искусственно подавать. Но воздух состоит из трех частей: кислорода, углекислого газа, азота. Из всех этих газов только кислород поддерживает горение. Решили «брать» в космос только его, причем в жидком виде: так экономичнее и удобнее. В ракете керосин и жидкий кислород хранятся в отдельных баках. Затем насосом они подаются в камеру сгорания, где перемешиваются и поджигаются электрической искрой. Сгорая, кислород и керосин образуют раскаленные газы, которые через узкое горлышко вырываются наружу. Они и толкают ввысь ракету.

|

|

| Классический реактивный двигатель самолета F-15 |

Турбореактивный авиационный двигатель изобрели выдающиеся инженеры-конструкторы — Ганс фон Охайн (Hans von Ohain) из Германии, и Фрэнк Уиттл (Frank Whittle) из Великобритании. Первый патент на работающий газотурбинный двигатель был получен в 1930 году Фрэнком Уиттлом, однако первую рабочую модель создал именно Охайн. Он же является отцом первого турбореактивного самолета, который поднялся в небо 2 августа 1939 года.