- Что такое ядерные двигатели?

- Первые ракеты

- В погоне за скоростью

- Принцип работы ядерного двигателя

- Конструктивные особенности

- Повышение эффективности

- Практические достижения

- Проект «Орион» или импульсные ЯРД

- Альтернативные проекты

- Достоинства и недостатки ЯРД

- Настоящее и будущее

- Строение ядерного двигателя для

- 1. Силовые установки

- 2. Ядерные ракетные двигатели (ЯРД)

- 2.1. Устройство и принцип действия ЯРД.

- Реакция дейтерий + тритий (топливо D-T)

- Реакция дейтерий + гелий-3

- Другие виды реакций

- 2.2 Ядерный импульсный двигатель

- 2.3 Другие разработки

- 3. Проблема межпланетных полетов

- 3.1 Использование гравитационного маневра при полете к Марсу

- 3.2 Время полета к Марсу по орбите Гомана

- 3.3 Сравнение затрат топлива жидкостного (Ж) и твердофазного ядерного (ТЯ) ракетного двигателя при полете к Марсу

- Заключение

Что такое ядерные двигатели?

Скептики утверждают, что создание ядерного двигателя – это не значительный прогресс в области науки и техники, а лишь «модернизация парового котла», где вместо угля и дров в качестве топлива выступает уран, а в качестве рабочего тела – водород. Настолько ли бесперспективен ЯРД (ядерный реактивный двигатель)? Попробуем разобраться.

Первые ракеты

Все заслуги человечества в освоении околоземного космического пространства можно смело отнести на счет химических реактивных двигателей. В основе работы таких силовых агрегатов — преобразование энергии химической реакции сжигания топлива в окислителе в кинетическую энергию реактивной струи, и, следовательно, ракеты. В качестве топлива используются керосин, жидкий водород, гептан (для жидкотопливных ракетных двигателей (ЖТРД)) и полимеризованная смесь перхлората аммония, алюминия и оксида железа (для твердотопливных (РДТТ)).

Общеизвестно, что первые ракеты, используемые для фейерверков, появились в Китае еще во втором столетии до нашей эры. В небо они поднимались благодаря энергии пороховых газов. Теоретические изыскания немецкого оружейника Конрада Хааса (1556), польского генерала Казимира Семеновича (1650), русского генерал-лейтенанта Александра Засядко внесли существенный вклад в развитие ракетной техники.

Патент на изобретение первой ракеты с ЖТРД получил американский ученый Роберт Годдард. Его аппарат при весе 5 кг и длине около 3 м, работавший на бензине и жидком кислороде, в 1926 году за 2,5 с. пролетел 56 метров.

В погоне за скоростью

Серьезные экспериментальные работы по созданию серийных химических реактивных двигателей стартовали в 30-х годах прошлого века. В Советском Союзе пионерами ракетного двигателестроения по праву считаются В. П. Глушко и Ф. А. Цандер. С их участием были разработаны силовые агрегаты РД-107 и РД-108, обеспечившие СССР первенство в освоении космического пространства и заложившие фундамент для будущего лидерства России в области пилотируемой космонавтики.

При модернизации ЖТРД стало ясно, что теоретическая максимальная скорость реактивной струи не сможет превысить 5 км/с. Для изучения околоземного пространства этого может быть и достаточно, но вот полеты к другим планетам, а тем более звездам останутся для человечества несбыточной мечтой. Как следствие, уже в середине прошлого века стали появляться проекты альтернативных (нехимических) ракетных двигателей. Наиболее популярными и перспективными выглядели установки, использующие энергию ядерных реакций. Первые экспериментальные образцы ядерных космических двигателей (ЯРД) в Советском Союзе и США прошли тестовые испытания еще в 1970 году. Однако после Чернобыльской катастрофы под нажимом общественности работы в этой области были приостановлены (в СССР в 1988 году, в США – с 1994).

Принцип работы ядерного двигателя

В основе функционирования ядерных силовых установок лежат те же принципы, что и у термохимических. Различие заключается лишь в том, что нагрев рабочего тела осуществляется энергией распада или синтеза ядерного горючего. Энергетическая эффективность таких двигателей значительно превосходит химические. Так например, энергия, которую может выделить 1 кг самого лучшего топлива (смесь бериллия с кислородом) – 3×107 Дж, тогда как для изотопов полония Po210 эта величина составляет 5×1011 Дж.

Высвобождаемая энергия в ядерном двигателе может использоваться различными способами:

нагревая рабочее тело, испускаемое через сопла, как в традиционном ЖРД,после преобразования в электрическую, ионизируя и разгоняя частицы рабочего тела,создания импульса непосредственно продуктами деления или синтеза.В качестве рабочего тела может выступать даже обычная вода, но гораздо эффективнее будет применение спирта, аммиака или жидкого водорода. В зависимости от агрегатного состояния топлива для реактора ядерные двигатели ракет подразделяют на твердо-, жидко- и газофазные. Наиболее проработан ЯРД с твердофазным реактором деления, использующий в качестве топлива ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы), применяемые на атомных электростанциях. Первый такой двигатель в рамках американского проекта Nerva прошел наземные тестовые испытания в 1966 году, проработав около двух часов.

Конструктивные особенности

В основе любого ядерного космического двигателя лежит реактор, состоящий из активной зоны и бериллиевого отражателя, размещенных в силовом корпусе. В активной зоне и происходит деление атомов горючего вещества, как правило, урана U238, обогащенного изотопами U235. Для придания процессу распада ядер определенных свойств, здесь же расположены и замедлители – тугоплавкие вольфрам или молибден. В случае если замедлитель включают в состав ТВЭЛов, реактор называют гомогенным, а если размещают отдельно – гетерогенным. В состав ядерного двигателя также входят блок подачи рабочего тела, органы управления, теневая радиационная защита, сопло. Конструктивные элементы и узлы реактора, испытывающие высокие термические нагрузки, охлаждаются рабочим телом, которое затем турбонасосным агрегатом нагнетается в тепловыделяющие сборки. Здесь происходит его нагрев почти до 3 000˚С. Истекая через сопло, рабочее тело создает реактивную тягу.

Типичными органами управления реактором служат регулирующие стержни и поворотные барабаны, выполненные из вещества, поглощающего нейтроны (бора или кадмия). Стержни размещают непосредственно в активной зоне или в специальных нишах отражателя, а поворотные барабаны – на периферии реактора. Перемещением стержней или поворотом барабанов изменяют количество делящихся ядер в единицу времени, регулируя уровень энерговыделения реактора, и, следовательно, его тепловую мощность.

Для снижения интенсивности нейтронного и гамма-излучения, опасного для всего живого, в силовом корпусе размещают элементы первичной реакторной защиты.

Повышение эффективности

Жидкофазный ядерный двигатель принципом работы и устройством аналогичен твердофазным, но жидкообразное состояние топлива позволяет увеличить температуру протекания реакции, а, следовательно, тягу силового агрегата. Так если для химических агрегатов (ЖТРД и РДТТ) максимальный удельный импульс (скорость истечения реактивной струи) – 5 420 м/с, для твердофазных ядерных и 10 000м/с – далеко не предел, то среднее значение этого показателя для газофазных ЯРД лежит в диапазоне 30 000 – 50 000 м/с.

Существуют проекты газофазного ядерного двигателя двух типов:

Открытого цикла, при котором ядерная реакция протекает внутри плазменного облака из рабочего тела, удерживаемого электромагнитным полем и поглощающего все образовавшееся тепло. Температура может достигать нескольких десятков тысяч градусов. В этом случае активную область окружает термостойкое вещество (например, кварц) – ядерная лампа, свободно пропускающая излучаемую энергию.В установках второго типа температура протекания реакции будет ограничена температурой плавления материала колбы. При этом энергетическая эффективность ядерного космического двигателя несколько снижается (удельный импульс до 15 000 м/с), но повышается экономичность и радиационная безопасность.

Практические достижения

Формально, изобретателем силовой установки на атомной энергии принято считать американского ученого и физика Ричарда Фейнмана. Старт масштабных работ по разработке и созданию ядерных двигателей для космических кораблей в рамках программы Rover был дан в научно-исследовательском центре Лос-Аламос (США) в 1955 году. Американские изобретатели отдали предпочтение установкам с гомогенным ядерным реактором. Первый экспериментальный образец «Киви-А» был собран на заводе при атомном центре в Альбукерке (Нью-Мексико, США) и испытан в 1959 году. Реактор располагался на стенде вертикально соплом вверх. В ходе испытаний нагретая струя отработанного водорода выбрасывалась непосредственно в атмосферу. И хотя ректор проработал на малой мощности всего лишь около 5 минут, успех вдохновил разработчиков.

В Советском Союзе мощный импульс подобным исследованиям придала состоявшаяся в 1959 году в Институте атомной энергии встреча «трех великих К» – создателя атомной бомбы И. В. Курчатова, главного теоретика отечественной космонавтики М. В. Келдыша и генерального конструктора советских ракет С. П. Королева. В отличие от американского образца советский двигатель РД-0410, разработанный в конструкторском бюро объединения «Химавтоматика» (Воронеж), имел гетерогенный реактор. Огневые испытания состоялись на полигоне вблизи г. Семипалатинска в 1978 году.

Стоит отметить, что теоретических проектов было создано довольно много, но до практической реализации дело так и не дошло. Причинами тому послужило наличие огромного количества проблем в материаловедении, нехватка человеческих и финансовых ресурсов.

Для заметки: важным практическим достижением стало проведение летных испытаний самолетов с ядерным двигателем. В СССР наиболее перспективным был экспериментальный стратегический бомбардировщик Ту-95ЛАЛ, в США – В-36.

Проект «Орион» или импульсные ЯРД

Для полетов в космосе ядерный двигатель импульсного действия впервые предложил использовать в 1945 году американский математик польского происхождения Станислав Улам. В последующее десятилетие идею развили и доработали Т. Тейлор и Ф. Дайсон. Суть сводится к тому, что энергия небольших ядерных зарядов, подрываемых на некотором расстоянии от толкающей платформы на днище ракеты, сообщает ей большое ускорение.

В ходе стартовавшего в 1958 году проекта «Орион» именно таким двигателем планировалось оснастить ракету, способную доставить людей на поверхность Марса или орбиту Юпитера. Экипаж, размещенный в носовом отсеке, был бы защищен от разрушительных воздействий гигантских ускорений демпфирующим устройством. Результатом детальной инженерной проработки стали маршевые испытания масштабного макета корабля для изучения устойчивости полета (вместо ядерных зарядов использовалась обычная взрывчатка). Из-за дороговизны проект был закрыт в 1965 году.

Схожие идеи создания «взрыволета» высказывал и советский академик А. Сахаров в июле 1961 года. Для вывода корабля на орбиту ученый предлагал использовать обычные ЖТРД.

Альтернативные проекты

Огромное количество проектов так и не вышли за рамки теоретических изысканий. Среди них было немало оригинальных и очень перспективных. Подтверждением служит идея силовой ядерной установки на делящихся фрагментах. Конструктивные особенности и устройство этого двигателя позволяют обходиться вообще без рабочего тела. Реактивная струя, обеспечивающая необходимые тяговые характеристики, формируется из отработанного ядерного материала. В основе реактора лежат вращающиеся диски с подкритической ядерной массой (коэффициент деления атомов меньше единицы). При вращении в секторе диска, находящегося в активной зоне, запускается цепная реакция и распадающиеся высокоэнергетические атомы направляются в сопло двигателя, образуя реактивную струю. Сохранившиеся целые атомы примут участие в реакции при следующих оборотах топливного диска.

Вполне работоспособны проекты ядерного двигателя для кораблей, выполняющих определенные задачи в околоземном пространстве, на базе РИТЭГов (радиоизотопных термоэлектрических генераторов), но для осуществления межпланетных, а тем более межзвездных перелетов такие установки малоперспективны.

Огромный потенциал у двигателей, работающих на ядерном синтезе. Уже на сегодняшнем этапе развития науки и техники вполне реализуема импульсная установка, в которой, подобно проекту «Орион», под днищем ракеты будут подрываться термоядерные заряды. Впрочем, и осуществление управляемого ядерного синтеза многие специалисты считают делом недалекого будущего.

Достоинства и недостатки ЯРД

К бесспорным преимуществам использования ядерных двигателей в качестве силовых агрегатов для космических летательных аппаратов следует отнести их высокую энергетическую эффективность, обеспечивающую высокий удельный импульс и хорошие тяговые показатели (до тысячи тонн в безвоздушном пространстве), внушительный энергозапас при автономной работе. Современный уровень научно-технического развития позволяет обеспечить сравнительную компактность такой установки.

Основной недостаток ЯРД, послуживший причиной сворачивания проектно-исследовательских работ – высокая радиационная опасность. Это особенно актуально при проведении наземных огневых тестов в результате которых возможно попадание в атмосферу вместе с рабочим телом и радиоактивных газов, соединений урана и его изотопов, и разрушающее воздействие проникающей радиации. По этим же причинам неприемлем старт космического корабля, оборудованного ядерным двигателем, непосредственно с поверхности Земли.

Настоящее и будущее

По заверениям академика РАН, генерального директора «Центра Келдыша» Анатолия Коротеева, принципиально новый тип ядерного двигателя в России будет создан уже в ближайшее время. Суть подхода заключается в том, энергия космического реактора будет направлена не на непосредственный нагрев рабочего тела и формирования реактивной струи, а для производства электричества. Роль движителя в установке отводится плазменному двигателю, удельная тяга которого в 20 раз превышает тягу существующих на сегодняшний день химических реактивных аппаратов. Головным предприятием проекта выступает подразделение госкорпорации «Росатом» АО «НИКИЭТ» (Москва).

Полномасштабные макетные тесты были успешно пройдены еще в 2015 году на базе НПО «Машиностроения» (Реутов). Датой начала летно-конструкторских испытаний ядерной энергоустановки назван ноябрь нынешнего года. Важнейшие элементы и системы должны будут пройти проверку, в том числе и на борту МКС.

Функционирование нового российского ядерного двигателя происходит по замкнутому циклу, что полностью исключает попадание радиоактивных веществ в окружающее пространство. Массовые и габаритные характеристики основных элементов энергетической установки обеспечивают ее использование с существующими отечественными ракето-носителями «Протон» и «Ангара».

Строение ядерного двигателя для

Двигательные установки на борту транспортного средства предназначены для создания силы тяги или момента импульса. В последние десятилетия все большее внимание уделяется таким характеристикам как расход топлива и создаваемая тяга. Все большее внимание начинает уделяться разработкам ядерных двигателей на транспортных средствах. Одной из наиболее перспективных областей применения ядерных ракетных двигателей является космонавтика. В настоящее время для полетов на другие планеты, не говоря уж о звездах, применение жидкостных ракетных двигателей и твердотопливных ракетных двигателей становится все более невыгодным, хотя и было разработано множество ракетных двигателей.

Таким образом, для достижения пилотируемыми экипажами даже ближайших планет необходимо развивать ракетоносители на двигателях, работающих на принципах, отличных от химических двигательных установок. Наиболее перспективными в этом плане являются электрические реактивные двигатели, лазерные реактивные двигатели и ядерные реактивные.

1. Силовые установки

Ядерная силовая установка (ЯСУ) — это силовая установка, работающая на энергии цепной реакции деления ядра. ЯСУ состоит из ядерного реактора и паро- или газотурбинной установки, в которой тепловая энергия, выделяющаяся в реакторе, преобразуется в механическую или электрическую энергию. Преимуществами подобной установки являются неограниченная автономность передвижения (дальность хода), и большая мощность двигателей: и как следствие, возможность длительно использовать высокую скорость движения, транспортировать более тяжёлые грузы и способность работать в тяжёлых условиях.

Основная сфера применения ЯСУ — морской флот: как надводный, так и подводный, также потенциально ЯСУ может быть использована в автомобильном, железнодорожном, авиационном и космическом транспортном средстве.

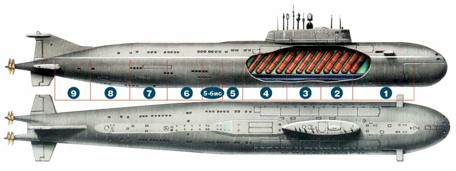

Рис. 1. Схема отсеков атомной подводной лодки проекта 949А «Антей»

Атомный флот. Название атомохо́д (атомное судно) носят суда, использующие ядерную энергетическую установку в качестве двигателя. Различают атомоходы гражданские (атомные ледоколы, транспортные суда) и военные (авианосцы, подводные лодки, крейсеры, тяжёлые фрегаты). Первым в мире атомоходом является подводная лодка «Наутилус», построенная в 1954 году в США.

Рассмотрим подробнее внутреннее строение атомной подводной лодки (АПЛ) на примере отечественной субмарины проекта 949А «Антей» (рис. 1). Для повышения живучести создатели продублировали многие важные компоненты этой АПЛ. Такие лодки получили по паре реакторов, турбин и винтов. Выход из строя одного из них, согласно задумке, не должен стать для лодки смертельным. Все 10 отсеков субмарины разделяют межотсечные переборки: они рассчитаны на давление в 10 атмосфер и сообщаются люками, которые можно герметизировать, если это необходимо.

В пятом отсеке находится вырабатывающий энергию дизель-генератор. Тут же можно видеть электролизную установку для регенерации воздуха, компрессоры высокого давления, щит берегового питания, запасы дизтоплива и масла. Помещение 5-бис нужно для деконтаминации, т.е. удаления радиоактивных веществ с поверхностей и снижении уровня загрязнения радиоактивными веществами членов экипажа, которые работали в отсеке с реакторами.

Шестой отсек, находится в самом центре АПЛ. Он имеет особую важность, ведь именно здесь находятся два ядерных реактора мощностью по 190 МВт. Реактор относится к серии ОК-650 – это серия водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Роль ядерного топлива исполняет высокообогащенная по 235 U двуокись урана. Отсек имеет объем 641 м³. Над реактором находятся два коридора, позволяющие попасть в другие части АПЛ.

Атомным подводным флотом обладают шесть стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Индия, имеющие суммарно более ста АПЛ на вооружении. Гражданским атомным флотом располагает Россия. В него входят два атомных ледокола типа Арктика с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил и два ледокола типа Таймыр с однореакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил, а также атомный лихтеровоз. Россия является мировым лидером в применении атомного ледокольного флота в морях Арктики и неарктических замерзающих морях. В первую очередь это транзитная навигация по трассам Северного морского пути, имеющем исключительно важное экономическое значение как на национальном, так и на международном уровне.

Неудавшиеся проекты применения ЯСУ. В силу трудностей при использовании ядерной силовой установки не все проекты по её применению могли быть осуществлены. Например, атомовоз — автономный локомотив, приводимый в движение за счёт использования атомной энергии разрабатывался в середине 20-го века, как и атомолёт, но из-за множества нерешённых проблем, в том числе с обеспечением безопасности, проекты были закрыты.

2. Ядерные ракетные двигатели (ЯРД)

Ракетный двигатель является единственным почти освоенным способом вывода полезной нагрузки на орбиту Земли [1, 3]. За счёт преобразования исходной энергии в кинетическую энергию реактивной струи реактивного тела в ракетном двигателе возникает сила тяги. Классификацию ракетных двигателей можно провести по виду энергии, которая преобразуется в кинетическую энергию реактивной струи. Различают такие виды, как химические, ядерные и электрические ракетные двигатели.

Показателем эффективности ракетного двигателя является удельный импульс (иногда применяется термин «удельная тяга») — отношение количества движения, получаемого ракетным двигателем, к массе израсходованного рабочего тела. Размерность удельного импульса совпадает с размерностью скорости, то есть м/с. Теоретически (при условии равенства давления окружающей среды и давления газов в срезе сопла) удельный импульс равен скорости истечения рабочего тела из сопла, но фактически может от неё отличаться.

История создания ЯРД. Ядерный ракетный двигатель вырабатывает энергию не при сгорании топлива, как в химическом РД, а в результате нагревания рабочего тела энергией ядерных реакций. Традиционный двигатель этого типа состоит из нагревательной камеры с ядерным реактором, как источником тепла, системы подачи рабочего тела, и сопла. Рабочее тело (в большинстве случаев — водород) — подаётся из бака в активную зону реактора, где, проходя через нагретые реакцией ядерного распада каналы, разогревается до высоких температур и затем выбрасывается через сопло, создавая реактивную тягу.

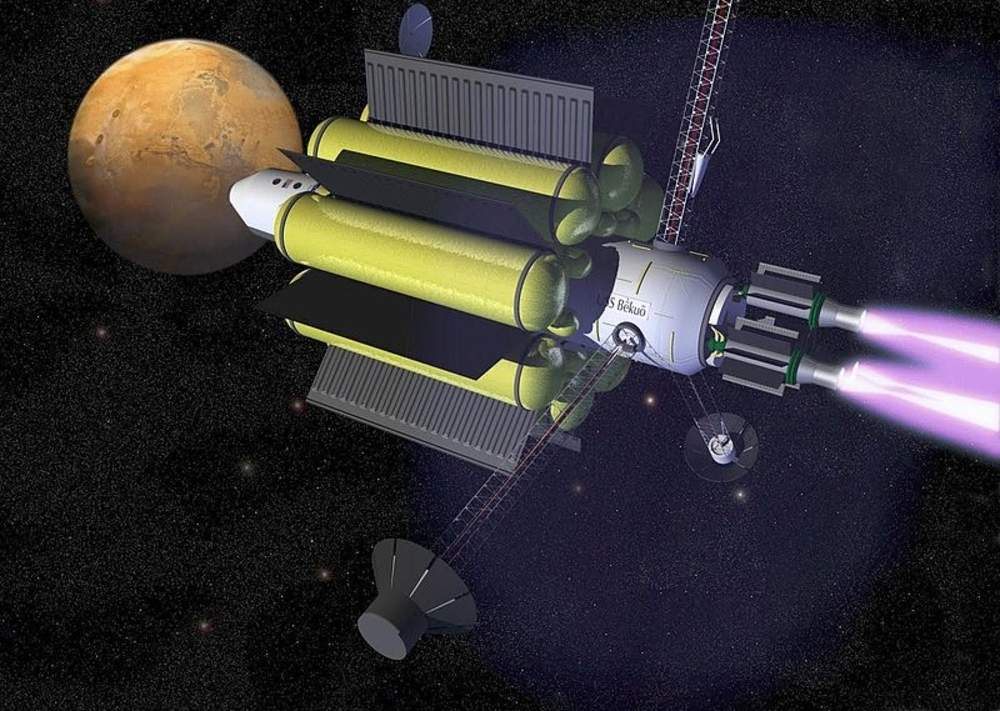

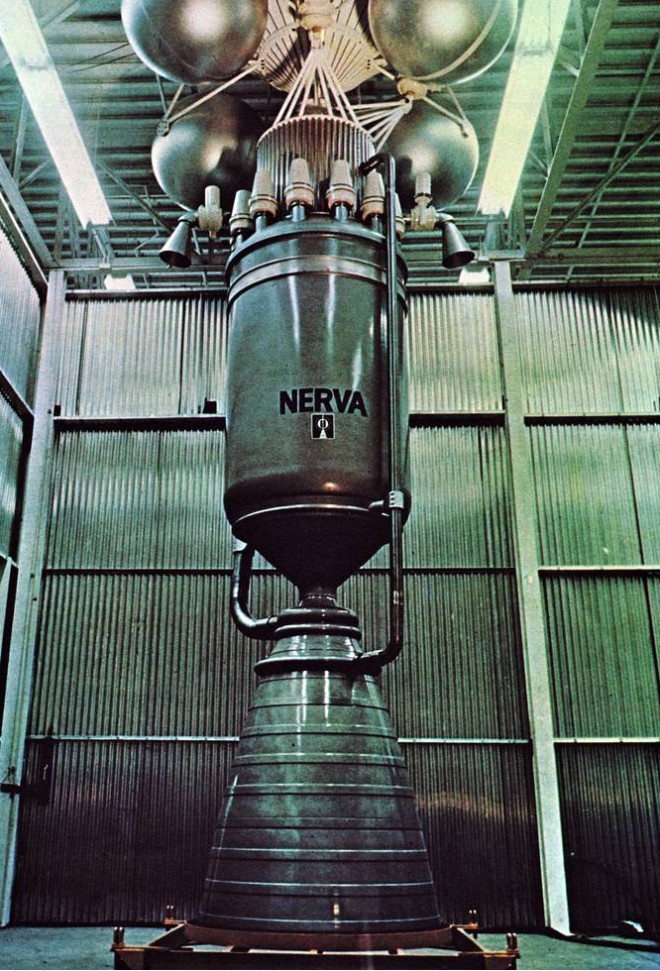

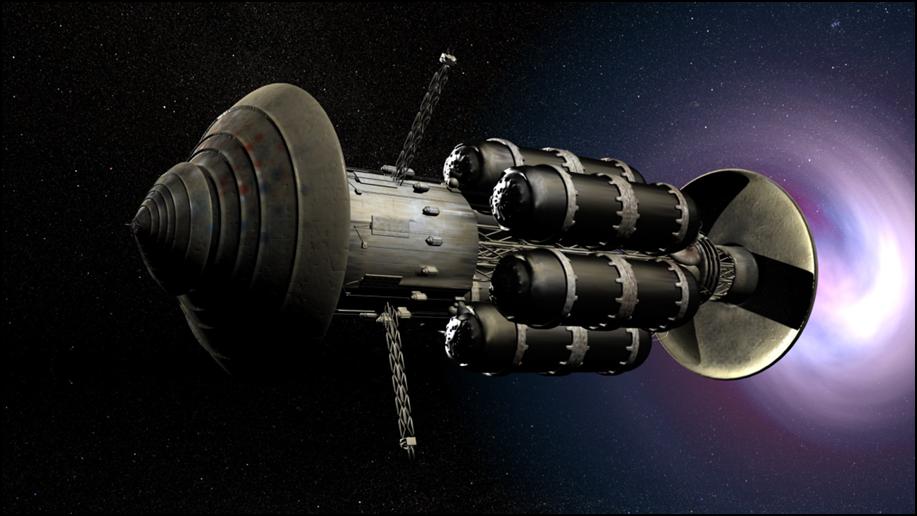

Конструкция и принцип работы ЯРД были разработаны еще в 50-х годах. Уже в 70-х годах в США и СССР были готовы экспериментальные образцы, которые успешно проходили испытания. Твердофазный советский двигатель РД-0410 с тягой в 3.6 тонны испытывался на стендовой базе, а американский реактор «NERVA» по плану должен был быть установлен на ракету «Сатурн V», однако спонсирование лунной программы было остановлено. Параллельно велись работы и над созданием газофазных ЯРД.

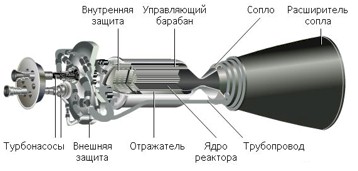

Рис. 2. Модель американского двигателя «Nerva»

2.1. Устройство и принцип действия ЯРД.

Ядерные ракетные двигатели бывают газофазными, жидкофазными и твердофазными в зависимости от агрегатного состояния ядерного топлива. Также они могут подразделяться на жидкостные и импульсно-взрывные. Жидкостные ядерные ракетные двигатели используют нагрев жидкого рабочего тела в нагревательной камере от ядерного реактора и вывод газа через сопло, а импульсно-взрывные основаны на создании ядерных взрывов малой мощности через равные промежутки времени.

ТЯРД может использовать различные виды термоядерных реакций в зависимости от вида применяемого топлива. В частности, на настоящее время принципиально осуществимы следующие типы реакций:

Реакция дейтерий + тритий (топливо D-T)

2 H + 3 H = 4 He + n + 17.6 МэВ

Такая реакция наиболее легко осуществима с точки зрения современных технологий, даёт значительный выход энергии, топливные компоненты относительно дёшевы. Недостаток её — весьма большой выход нежелательной (и бесполезной для прямого создания тяги) нейтронной радиации, уносящей большую часть выходной энергии реакции и, как следствие, резко снижающей КПД двигателя. Тритий радиоактивен, период его полураспада около 12 лет, то есть долговременное хранение трития невозможно. В то же время, возможно окружить дейтериево-тритиевый реактор оболочкой, содержащей литий: последний, в результате облучения нейтронным потоком, превращается в тритий, что приводит к замыканию топливного цикла, поскольку реактор работает в режиме размножителя (бридера). Таким образом, топливом для D-T-реактора фактически служат дейтерий и литий.

Реакция дейтерий + гелий-3

2 H + 3 He = 4 He + p + 18.3 МэВ

Условия её достижения значительно сложнее. Гелий-3, кроме того, редкий и чрезвычайно дорогой изотоп. В промышленных масштабах на настоящее время не производится. Кроме того, что энергетический выход этой реакции выше, чем у D-T-реакции, она имеет следующие дополнительные преимущества:

- Сниженный нейтронный поток (реакцию можно отнести к «безнейтронным»),

- Меньшая масса радиационной защиты,

- Меньшая масса магнитных катушек реактора.

При реакции D- 3 He в форме нейтронов выделяется всего около 5% мощности (против 80% для D-T). Около 20% выделяется в форме рентгеновского излучения. Вся остальная энергия может быть непосредственно использована для создания реактивной тяги. Таким образом, реакция D- 3 He намного более перспективна для применения в реакторе ТЯРД.

Другие виды реакций

Реакции между ядрами дейтерия (D-D, монотопливо):

2 H + 2 H → 3 He + n + 3.3 МэВ,

2 H + 2 H →> 3 H + p + 4 МэВ.

Нейтронный выход в данном случае весьма значителен.

Возможны и некоторые другие типы реакций:

p + 6 Li → 4 He (1.7 MeV) + 3 He (2.3 MэВ)

3 He + 6 Li → 2 4 He + p + 16.9 MэВ

p + 11 B → 3 4 He + 8.7 MэВ

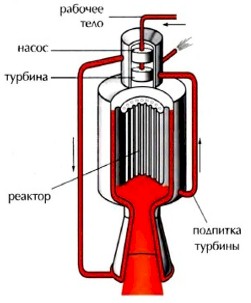

Рис.3 Строение жидкофазного ядерного двигателя |

Рабочее тело, контактируя с ТВЭЛом, поглощает энергию и нагревается, увеличивается в объеме, после чего выходит через сопло двигателя под высоким давлением.

Принцип работы жидкофазного ЯРД и его устройство аналогично твердофазным, только топливо находится в жидком состоянии, что позволяет увеличить температуру, а значит и тягу.

Газофазные ЯРД работают на топливе в газообразном состоянии. Газообразное топливо может удерживаться в корпусе электрическим полем или же находится в герметичной прозрачной колбе – ядерной лампе. В первом случае возникает контакт рабочего тела с топливом, а также частичная утечка последнего, поэтому кроме основной массы топлива в двигателе должен быть предусмотрен его запас для периодического пополнения. В случае с ядерной лампой утечки не происходит, а топливо полностью изолировано от потока рабочего тела.

2.2 Ядерный импульсный двигатель

В основе импульсного двигателя для космического аппарата лежит концепция атомного взрыва. Атомные заряды мощностью примерно в килотонну на этапе взлёта должны были взрываться со скоростью один заряд в секунду. Ударная волна — расширяющееся плазменное облако — должна была приниматься «толкателем» — мощным металлическим диском с теплозащитным покрытием, и, потом, отразившись от него, создать реактивную тягу. Импульс, принятый плитой толкателя, через элементы конструкции передавался кораблю. Затем, когда высота и скорость вырастут, частоту взрывов можно было уменьшить. При взлёте корабль должен был лететь строго вертикально, с целью минимизировать площадь радиоактивного загрязнения атмосферы.

В США были проведены несколько испытаний модели летательного аппарата с импульсным приводом (для взрывов использовалась обычная химическая взрывчатка). Получены положительные результаты о принципиальной возможности управляемого полёта аппарата с импульсным двигателем.

В США космические разработки с использованием импульсных ядерных ракетных двигателей осуществлялись с 1958 по 1965 год в рамках проекта «Орион» компанией «General Atomics») по заказу ВВС США. Программа развития проекта «Орион» была рассчитана на 12 лет. Однако приоритеты изменились, и в 1965 году проект был закрыт.

В СССР аналогичный проект разрабатывался в 1950—70-х годах. Основной проблемой была прочность экрана-толкателя, который не выдерживал огромных тепловых нагрузок от близких ядерных взрывов. Вместе с тем были предложены несколько технических решений, позволяющих разработать конструкцию плиты-толкателя с достаточным ресурсом. Проект не был завершён.

Реальных испытаний импульсного ЯРД с подрывом ядерных устройств не проводилось.

2.3 Другие разработки

В 1960-х годах США были на пути к Луне. Менее известным является тот факт, что на полигоне Невады учёные работали над одним амбициозным проектом — полётом на Марс на ядерных двигателях. Проект был назван NERVA. В январе 1965 года были произведены испытания ядерного ракетного двигателя под кодовым названием «КИВИ» (KIWI). При испытаниях реактору ЯРД специально позволили перегреться. При температуре в 4000 °C реактор взорвался. Пять месяцев спустя произошла настоящая авария, когда перегрелся ядерный двигатель другой сборки, который носил кодовое название Феб (Phoebus).

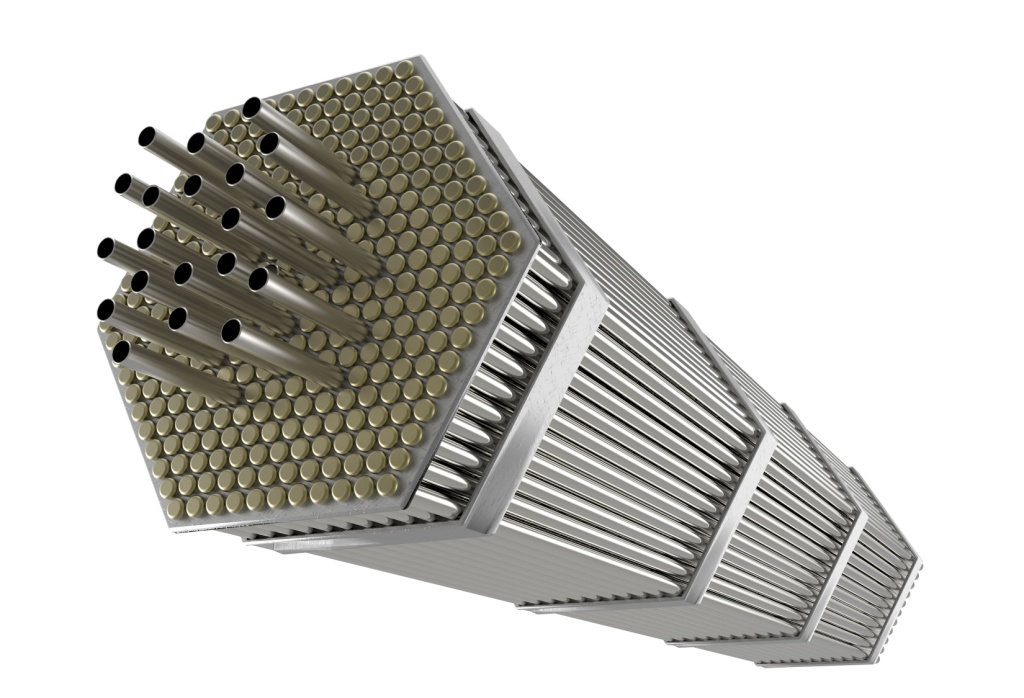

Также в США разрабатывался ядерный ракетный двигатель прямоточной конструкции в рамках проекта Pluto (рис. 4). Американцы сумели создать два прототипа нового двигателя — Tory-IIA и Tory-IIC, на которых даже производились включения реакторов. Мощность установки должна была составить 600 мегаватт.

Рис. 4. Прототип двигателя в рамках проекта Pluto

Двигатели, разработанные в рамках проекта Pluto, планировалось устанавливать на крылатые ракеты, которые в 1950-х годах создавались под обозначением SLAM (Supersonic Low Altitude Missile (сверхзвуковая маловысотная ракета)). Планировалось построить ракету длиной 26.8 метра, диаметром три метра, и массой в 28 тонн. В корпусе ракеты должен был располагаться ядерный боезаряд, а также ядерная двигательная установка, имеющая длину 1.6 метра и диаметр 1.5 метра. На фоне других размеров установка выглядела весьма компактной, что и объясняет её прямоточный принцип работы.

Разработчики полагали, что, благодаря ядерному двигателю, дальность полета ракеты SLAM составит, по меньшей мере, 182 тысячи километров.

В 1964 году министерство обороны США проект закрыло. Официальной причиной послужило то, что в полете крылатая ракета с ядерным двигателем слишком сильно загрязняет все вокруг. Но в действительности причина состояла в значительных затратах на обслуживание таких ракет, тем более к тому времени бурно развивалось ракетостроение на основе жидкостных реактивных ракетных двигателей, обслуживание которых было значительно дешевле.

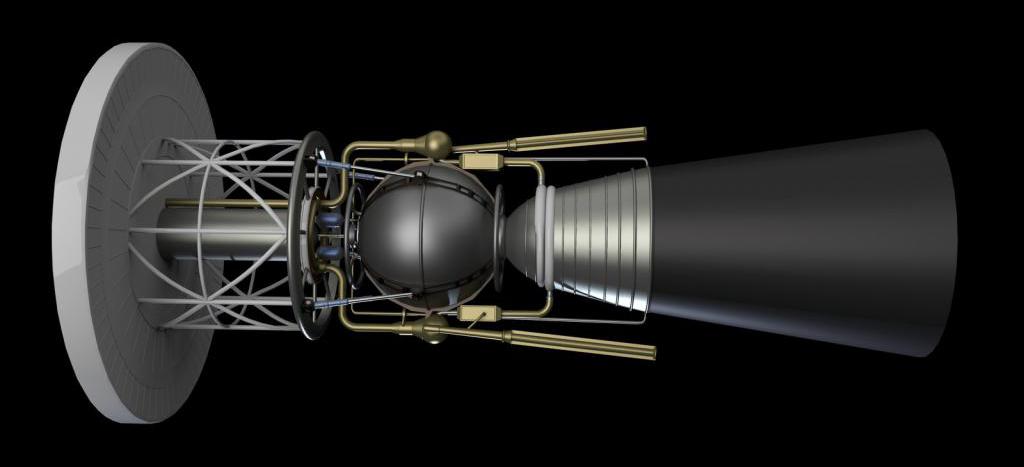

Рис. 5. Двигатель РД-0410 |

СССР оставался верной идеи создания ЯРД прямоточной конструкции значительно дольше, чем США, закрыв проект только в 1985 году. Но и результаты получились значительно весомее. Так, первый и единственный советский ядерный ракетный двигатель был разработан в конструкторском бюро «Химавтоматика», Воронеж. Это РД-0410 (Индекс ГРАУ — 11Б91, известен также как «Ирбит» и «ИР-100»).

В РД-0410 (рис. 5) был применён гетерогенный реактор на тепловых нейтронах, замедлителем служил гидрид циркония, отражатели нейтронов были выполнены из бериллия, в качестве ядерного топлива служил материал на основе карбидов урана и вольфрама, с обогащенный изотопом 235 U до концентрации около 80 %.

Конструкция включала в себя 37 тепловыделяющих сборок, покрытых теплоизоляцией, отделявшей их от замедлителя. Проектом предусматривалось, что поток водорода вначале проходил через отражатель и замедлитель, поддерживая их температуру на уровне комнатной, а затем поступал в активную зону, где охлаждал тепловыделяющие сборки, достигая при этом температур до 3100 К. На стенде и отражатель, и замедлитель охлаждались отдельным потоком водорода.

Реактор прошёл значительную серию испытаний, но ни разу не испытывался на полную длительность работы. Однако вне реакторные узлы были отработаны полностью.

Технические характеристики РД 0410 [9]:

- Тяга в пустоте: 3,59 тс (35,2 кН)

- Тепловая мощность реактора: 196 МВт

- Удельный импульс тяги в пустоте: 910 кгс·с/кг (8927 м/с)

- Число включений: 10

- Ресурс работы: 1 час

- Компоненты топлива: рабочее тело — жидкий водород, вспомогательное вещество — гептан

- Масса с радиационной защитой: 2 тонны

- Габариты двигателя: высота 3,5 м, диаметр 1,6 м.

Относительно небольшие габаритные размеры и вес, высокая температура ядерного топлива (3100 K) при эффективной системе охлаждения потоком водорода свидетельствует о том, что РД-0410 является почти идеальным прототипом ЯРД для современных крылатых ракет. А, учитывая современные технологии получения самоостанавливающегося ядерного топлива, увеличение ресурса с часа до нескольких часов является вполне реальной задачей.

Также в настоящее время ведется разработка ядерной электродвигательной установки — двигательной установки космического аппарата, включающая в себя комплекс бортовых систем, таких как: электрический ракетный двигатель, система электропитания, обеспечиваемого ядерным реактором, система хранения и подачи рабочего тела, система автоматического управления.

3. Проблема межпланетных полетов

3.1 Использование гравитационного маневра при полете к Марсу

Рассмотрим изменение характеристической скорости при полёте с околоземной круговой (опорной) орбиты к Марсу с использованием гравитационного манёвра у Луны [7].

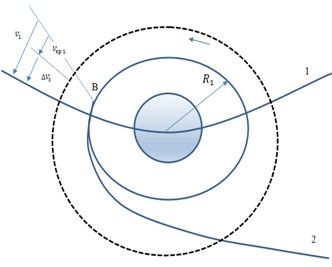

Рис. 6. Эллиптическая орбита Гомана

Для перехода с круговой орбиты Земли вокруг Солнца на эллиптическую орбиту перелёта к Марсу (орбиту Гомана) необходима дополнительная характеристическая скорость (рис. 6) [8]:

где Vкр1 – первая (круговая) скорость относительно Солнца на орбите Земли, R 1 – радиус орбиты Земли, R 2 – радиус орбиты Марса.

Но, чтобы выйти на круговую орбиту Земли вокруг Солнца, нужно выйти из сферы притяжения Земли, т.е. получить вторую космическую (параболическую) Vпар01 = √2Vкр01 скорость относительно Земли. Следовательно, мы должны дать космическому аппарату такую кинетическую энергию на околоземной круговой орбите, что бы её хватило на выход из сферы притяжения Земли и переход на эллиптическую орбиту перелёта к Марсу (рис. 7)

Рис. 7. 1 – Орбита Земли вокруг Солнца, 2 – Эллиптическая орбита Гомана

Здесь V 1 – скорость отлёта из неподвижной относительно Земли точки, расположенной на круговой околоземной орбите. Учитывая, что мы уже движемся по этой орбите с круговой скоростью, для окончательной скорости отлёта к Марсу требуется скорость

Аналогично для перехода с эллиптической орбиты на орбиту вокруг Марса имеем

где

Здесь

μс = 1.327·10 20 м 3 /с 2 , μз = 3.99·10 14 м 3 /с 2 , μмар = 4.228·10 13 м 3 /с 2

С учётом дополнительных затрат на управление и ориентацию (добавляем 5%) получим полную характеристическую скорость:

Если использовать гравитационный манёвр, то характеристическая скорость уменьшится

Соответственно выигрыш в скорости составит

Проведём расчёт характеристической скорости с учетом следующих значений радиусов орбит движения Земли и Марса вокруг Солнца:

R1 = 1.5·10 11 м, R2 = 2.28·10 11 м,

а также примем значения радиусов околоземной орбиты и орбиты около Марса

R01 = 6.8·10 6 м, R02 = 3.4·10 6 м

Максимальная скорость, которую мы можем получить при использовании гравитационного маневра у Луны, равняется:

ΔVз = 3561 м/с, ΔVмар = 2133 м/с,

ΔVхар1 = 5979 м/с, ΔVхар2 = 4379 м/с.

Выигрыш в скорости при использовании гравитационного маневра

При дальнейших расчетах будем использовать значение скорости ΔVхар2 так как это позволяет нам сэкономить топливо.

3.2 Время полета к Марсу по орбите Гомана

Также необходимо рассчитать время полета к Марсу по выбранной нами траектории. Для этого используем формулы [8]:

Тогда время полета составит: Т ≈ 260 суток.

3.3 Сравнение затрат топлива жидкостного (Ж) и твердофазного ядерного (ТЯ) ракетного двигателя при полете к Марсу

Для нахождения массы топлива используем формулу К. Э. Циолковского [3]:

где Mт − масса топлива, Mк − конечная масса ракеты (без топлива), Vк − конечная скорость полета, V0 − начальная скорость, W − скорость истечения газов из двигателя.

Обозначим:

Здесь: k ТО – весовой коэффициент топливного отсека, k су – весовой коэффициент системы управления, k ду – весовой коэффициент двигательной установки, n – коэффициент перегрузки, g 0 – ускорение силы тяжести, M пг – масса полезного груза. Также можно рассчитать какой процент топлива мы сэкономим при использовании ТЯРД по формуле:

Произведем расчеты при следующих параметрах для ЖРД и ЯРД:

ЖРД: W = 4599 м/с, kду = 0.001, kсу = 0.01, kТО = 0.1

ЯРД: W = 9000 м/с, kду = 0.01, kсу = 0.01, kТО = 0.1

n = 1, g = 9.81 мс -2 , Mпг = 128000 кг

Тогда имеем: Dж = 1.65, Dя = 0.63, Mж = 269903 кг, Mя = 105994 кг

Соответствующая экономия топлива составит ΔM = 69.7%.

Таким образом, использование гравитационного маневра у Луны дает значительный выигрыш в скорости, также следует отметить преимущество использования ТЯРД перед ЖРД.

Заключение

Преимущество, заключающееся в высоком показателе удельного импульса ядерных ракетных двигателей по сравнению с химическими, очевидно. Для твердофазных моделей величина удельного импульса составляет 8000-9000 м/с, для жидкофазных – 14000 м/с, для газофазных – 30000 м/с. Однако, когда речь идет о ядерном топливе, никогда не следует забывать о пагубном воздействии на экологию нашей планеты. Так и в случае с ядерными ракетными двигателями необходимо учитывать загрязнение атмосферы Земли. Поэтому, несмотря на существование действующих моделей ядерных ракетных двигателей, пока ни один из них так и не был задействован вне лабораторий или научных баз. Потенциал таких двигателей высочайший, однако, и риск, связанный с их использованием, тоже немалый, так что пока они существуют только в проектах.