- Устройство машин постоянного тока

- Устройство машины постоянного тока

- Электрический двигатель постоянного тока

- Устройство и описание ДПТ

- Статор (индуктор)

- Ротор (якорь)

- Коллектор

- Принцип работы

- Типы ДПТ

- По наличию щеточно-коллекторного узла

- По виду конструкции магнитной системы статора

- Управление

- Механическая характеристика

- Регулировочная характеристика

- Области применения

- Преимущества и недостатки

- Видео в дополнение к написанному

Устройство машин постоянного тока

Устройство статора.

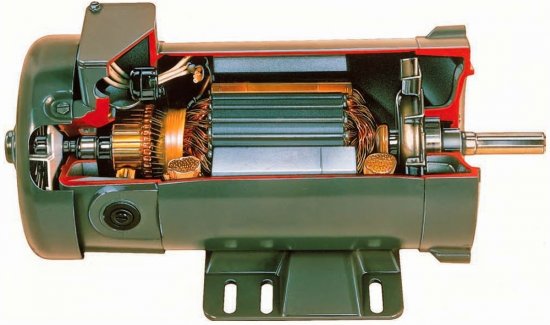

Машина постоянного тока состоит из двух основных частей: неподвижной – статора и вращающейся – ротора, называемого в машинах постоянного тока якорем. Эскиз машины постоянного тока показан на рис. 1.1, а общий вид с разрезом — на рис. 1.2.

Статор состоит из станины 1, главных полюсов 2, дополнительных полюсов 3, подшипниковых щитов 4 и щеточной траверсы со щетками 6.

Станина имеет кольцевую форму и изготовляется из стального литья или стального листового проката. Она составляет основу всей машины и, кроме того, выполняет функцию магнитопровода.

Главные полюсы служат для создания постоянного во времени и неподвижного в пространстве магнитного поля. С этой целью по обмотке полюсов пропускается постоянный ток, называемый током возбуждения (в машинах малой мощности в качестве полюсов могут использоваться постоянные магниты).

Дополнительные полюсы устанавливаются между главными и служат для улучшения условий коммутации.

Подшипниковые щиты закрывают статор с торцов. В них впрессовываются подшипники и укрепляется щеточная траверса, которая с целью регулирования может поворачиваться. На щеточной траверсе закреплены пальцы, которые электрически изолированы от траверсы. На пальцах установлены щеткодержатели со щетками, изготовленными из графита или смеси графита с медью.

Устройство якоря.

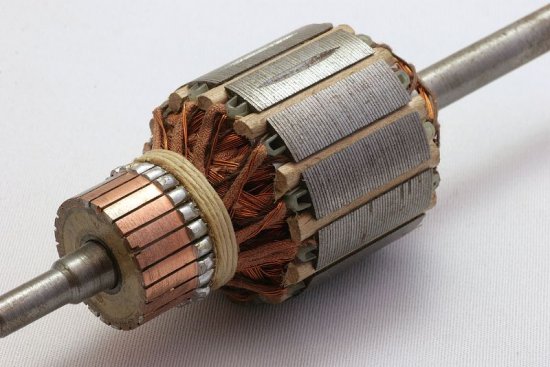

Вращающаяся часть машин – якорь 9 (рис. 1.1, 1.2, а, б) состоит из сердечника 7, обмотки 8 и коллектора 5.

Сердечник имеет цилиндрическую форму. Он набирается из колец или сегментов листовой электротехнической стали, на внешней поверхности которых выштампованы пазы. В пазы сердечника укладываются секции из медного провода. Концы секций, которые выводятся на коллектор и припаиваются к его пластинам, образуют замкнутую обмотку якоря.

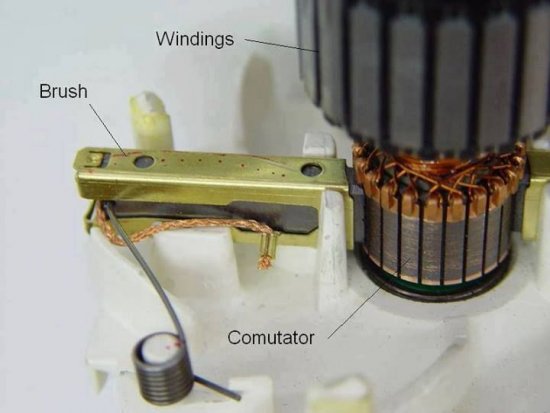

Коллектор (рис. 1.3) набран из медных пластин клинообразной формы, изолированных друг от друга, и корпуса 3миканитовыми прокладками 2, образующими в сборе цилиндр, который крепится на валу якоря.

Устройство машины постоянного тока

Электрическая машина постоянного тока — машина, в которой при установившемся режиме ее работы электрическая энергия, участвующая в ее энергопреобразовательном процессе, является энергией практически постоянного тока.

Любая электрическая машина состоит, как правило, из двух составных частей: неподвижной части — статора, располагаемой обычно снаружи, и вращающейся внутренней части — ротора. Ротор современной машины постоянного тока малой и средней мощности состоит из вала и насаженных на него якоря, коллектора и вентилятора для охлаждения машины.

В тихоходных больших машинах постоянного тока охлаждение достигается независимым вентилятором, в больших быстроходных машинах постоянного тока открытого исполнения достаточное охлаждение достигается вентилирующим действием вращения якоря. При закрытом исполнении машин применяют наружную вентиляцию.

Не практике термин ротор в применении к машинам постоянного тока не используется. Всю вышеперечисленную совокупность вращающихся деталей называют по имени главной из них якорем. Таким образом, на практике термин якорь имеет двоякое значение: во-первых, совокупность вращающихся частей машины постоянного тока, во-вторых, собственно якорь.

Статор современной машины постоянного тока состоит из: ярма, главных, или основных, магнитных полюсов с намагничивающими их катушками из изолированного или голого медного провода круглого или прямоугольного сечения и из добавочных, или коммутационных, магнитных полюсов с намагничивающими их катушками из изолированного или из голого (с изоляционными прокладками) медного провода круглого или прямоугольного сечения.

Термин статор в применении к машинам постоянного тока на практике не используется, вместо него пользуются термином магнитная система или индуктор. Термин ярмо также заменяют на практике термином машины постоянного тока, так как в качестве конструктивной части машины ярмо выполняет эту роль.

Коллекторный скользящий контакт

Электромашинный коллектор, являющийся вращающейся частью коллекторного скользящего электрического контакта, состоит из токопроводящих медных сегментообразных пластин, собранных на валу в цилиндр и изолированных друг от друга и от вала, на котором они укрепляются неподвижно. Каждая коллекторная пластина соединяется электрически неравномерно распределенными по обмотке точками. Неподвижная часть коллекторного контакта состоит из таких же неподвижных электромашинных щеток. Число щеток берется по числу нужных ответвлений от обмотки.

Особенности машин постоянного тока

Являясь одноякорной электрической машиной, коллекторная машина постоянного тока может быть с параллельным, с последовательным, а также с последовательно-параллельным, или смешанным, возбуждением.

В машине со смешанным возбуждением на индукторе имеется либо основная индукторная обмотка, соединяемая параллельно с якорной обмоткой, и вспомогательная возбуждающая обмотка, соединяемая последовательно с якорной обмоткой, либо основная индукторная обмотка, соединяемая с якорной обмоткой последовательно, и вспомогательная возбуждающая обмотка, соединенная параллельно с якорной обмоткой.

Возможно также устройство машины постоянного тока с независимым возбуждением. Она получается если в ней индукторную, возбуждающую обмотку отсоединить от якоря и присоединить к независимому источнику постоянного тока неизменного напряжения.

Генераторы постоянного тока делают или с независимым возбуждением или с самовозбуждением. При независимом возбуждении цепь возбуждающей обмотки питается от независимого источника постоянного тока, т. е. либо от сети постоянного тока, питаемой другим генератором постоянного тока, либо от аккумуляторной батареи, либо от генератора постоянного тока, специально предназначенного для питания возбуждающей обмотки данного генератора.

Мощность такого вспомогательного генератора, называемого возбудителем, составляет всего несколько процентов от мощности того генератора, обмотку возбуждения которого он питает. Если возбудитель жестко соединяется с возбуждаемым генератором, то его называют пристроенным возбудителем.

Если цепь возбуждающей обмотки присоединена к зажимам генератора, то имеем генератор с параллельным возбуждением (или генератор параллельного возбуждения), или параллельный генератор. Обычно его называют шунтовым генератором постоянного тока.

Если цепь возбуждающей обмотки соединяется с цепью якоря последовательно, то имеем генератор с последовательным возбуждением (или генератор последовательного возбуждения), или последовательный генератор. Иногда его называют сериесным генератором постоянного тока.

Главные детали машины

Собственно якорь представляет собой цилиндрической формы, состоящее из большого числа дисков специальной тонкой листовой электротехнической стали, плотно спрессованных.

По наружной окружности якоря равномерно располагаются полученные путем штамповки пазы или впадины, в которых укладывается и укрепляется составленная по определенным правилам электрическая цепь из изолированного медного провода круглого или прямоугольного сечения, называемая обмоткой якоря. Обмотка якоря является той частью машины постоянного тока, в которой индуктируется электродвижущая сила и протекает ток.

Коллектор имеет цилиндрическую форму и состоит из медных пластин, изолированных друг от друга и от крепящих их частей. Пластины коллектора электрически соединяются с определенными точками якорной обмотки равномерно распределенными по окружности якоря.

Главные, или основные, магнитные полюсы состоят из сердечников полюсов и уширенной в сторону якоря торцевой части полюса, называемой полюсным наконечником, или полюсным башмаком.

Сердечник и башмак штампуют совместно из листовой электротехнической стали в виде пластин соответствующей формы, которые затем спрессовывают и скрепляют в монолитное тело. Главные магнитные полюсы создают основной магнитный поток машины, от перерезывания которого вращающейся якорной обмоткой в ней индуктируется э д. с. машины.

Добавочные магнитные полюса, имеющие узкую форму и располагаемые в промежутках между главными магнитными полюсами, делают из катаной стали, иногда их штампуют из тонких листов электротехнической стали, как и главные полюсы. С торца, обращенного к якорю, их снабжают иногда полюсным башмаком прямоугольной формы, со скосами или без них. Добавочные магнитные полюса служат для обеспечения безискровой работы коллектора.

В больших машинах постоянного тока, предназначаемых для тяжелых условий работы, в полюсных башмаках главных магнитных полюсов, которым в этом случае придают особо развитую форму, проштамповывают ряд пазов для укладки в них компенсационной обмотки. Она предназначается для воспрепятствования искажению формы распределения индукции основного магнитного потока в пространстве, отделяющем полюсный башмак от якоря. Это пространство называется междужелезным пространством, или главным электромашинным зазором.

Компенсационная обмотка выполняется, как и прочие обмотки машины, из меди и изолируется. Обмотки добавочных полюсов и компенсационная обмотка соединяются с обмоткой якоря последовательно.

На коллектор опираются щетки, как правило, угольные, имеющие прямоугольную форму сечения. Их устанавливают по образующим цилиндрической поверхности коллектора, называемым коммутационными зонами. Обычно число коммутационных зон равно числу полюсов машины.

Щетки вставляют в обоймы щеткодержателей с пружинами, прижимающими щетки к поверхности коллектора. Щетки одного и того же зонного комплекта электрически соединяют друг с другом, а зонные комплекты одной и той же полярности (т. е. через зону) соединяют электрически друг с другом и присоединяют к соответствующему внешнему зажиму машины.

Внешние зажимы машины укрепляют на доске зажимов, которую скрепляют к ярму машины и прикрывают предохранительной крышкой с отверстием внизу для соединения к зажимам проводов от электрической сети. Зажимы с крышкой образуют так называемую коробку зажимов.

Часто вместо «зонный комплект щеток» обычно говорят «щетка», подразумевая под этим совокупность всех щеток одной коммутационной зоны. Совокупность всех зонных комплектов щеток данной машины образует ее полный комплект щеток, который обычно называют сокращенно комплектом щеток.

Щетки, щеткодержатели, пальцы (или бракеты) и траверса (или суппорт) составляют так называемый токособирательный аппарат машины постоянного тока. В него входят также соединения между собой зонных комплектов щеток одной и той же полярности.

Концы вала якоря машины, называемые шейками вала, вставляют в подшипники. В небольших и средних машинах подшипники укрепляют в подшипниковых щитах, которые в то же время выполняют роль защиты машины от внешних воздействий, а также служат для полного закрытия машины, если она выполняется закрытой.

Малые машины постоянного тока с подшипниковыми щитами не имеют, как правило, фундаментной плиты, их устанавливают на болтах, которые крепят к бетонному или кирпичному фундаменту, или к полу, или на особых балочках, называемых салазками.

Иногда генераторы, а также двигатели, имеют всего один подшипник. Другой конец вала имеет фланец или обрабатывается под насадку полумуфты для соединений со свободным концом вала приводного двигателя (в случае генератора) или механизма (в случае двигателя).

Электрический двигатель постоянного тока

Эра электродвигателей берёт своё начало с 30-х годов XIX века, когда Фарадей на опытах доказал способность вращения проводника, по которому проходит ток, вокруг постоянного магнита. На этом принципе Томасом Девенпортом был сконструирован и испытан первый электродвигатель постоянного тока. Изобретатель установил своё устройство на действующую модель поезда, доказав тем самым работоспособность электромотора.

Практическое применение ДПТ нашёл Б. С. Якоби, установив его на лодке для вращения лопастей. Источником тока учёному послужили 320 гальванических элементов. Несмотря на громоздкость оборудования, лодка могла плыть против течения, транспортируя 12 пассажиров на борту.

Лишь в конце XIX столетия синхронными электродвигателями начали оснащать промышленные машины. Этому способствовало осознание принципа преобразования электродвигателем постоянного тока механической энергии в электричество. То есть, используя электродвигатель в режиме генератора, удалось получать электроэнергию, производство которой оказалось существенно дешевле от затрат на выпуск гальванических элементов. С тех пор электродвигатели совершенствовались и стали завоёвывать прочные позиции во всех сферах нашей жизнедеятельности.

Устройство и описание ДПТ

Конструктивно электродвигатель постоянного тока устроен по принципу взаимодействия магнитных полей.

Самый простой ДПТ состоит из следующих основных узлов:

- Двух обмоток с сердечниками, соединенных последовательно. Данная конструкция расположена на валу и образует узел, называемый ротором или якорем.

- Двух постоянных магнитов, повёрнутых разными полюсами к обмоткам. Они выполняют задачу неподвижного статора.

- Коллектора – двух полукруглых, изолированных пластин, расположенных на валу ДПТ.

- Двух неподвижных контактных элементов (щёток), предназначенных для передачи электротока через коллектор до обмоток возбуждения.

Рассмотренный выше пример – это скорее рабочая модель коллекторного электродвигателя. На практике такие устройства не применяются. Дело в том, что у такого моторчика слишком маленькая мощность. Он работает рывками, особенно при подключении механической нагрузки.

Статор (индуктор)

В моделях мощных современных двигателях постоянного тока используются статоры, они же индукторы, в виде катушек, намотанных на сердечники. При замыкании электрической цепи происходит образование линий магнитного поля, под действием возникающей электромагнитной индукции.

Для запитывания обмоток индуктора ДПТ могут использоваться различные схемы подключения:

- с независимым возбуждением обмоток;

- соединение параллельно обмоткам якоря;

- варианты с последовательным возбуждением катушек ротора и статора;

- смешанное подсоединение.

Схемы подключения наглядно видно на рисунке 2.

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Часто способ подключения диктуется условиями, в которых предстоит эксплуатация электродвигателя постоянного тока. В частности, если требуется уменьшить искрения коллектора, то применяют параллельное соединение. Для увеличения крутящего момента лучше использовать схемы с последовательным подключением обмоток. Наличие высоких пусковых токов создаёт повышенную электрическую мощность в момент запуска мотора. Данный способ подходит для двигателя постоянного тока, интенсивно работающего в кратковременном режиме, например для стартера. В таком режиме работы детали электродвигателя не успевают перегреться, поэтому износ их незначителен.

Ротор (якорь)

В рассмотренном выше примере примитивного электромотора ротор состоит из двухзубцового якоря на одной обмотке, с чётко выраженными полюсами. Конструкция обеспечивает вращение вала электромотора.

В описанном устройстве есть существенный недостаток: при остановке вращения якоря, его обмотки занимают устойчивое. Для повторного запуска электродвигателя требуется сообщить валу некий крутящий момент.

Этого серьёзного недостатка лишён якорь с тремя и большим количеством обмоток. На рисунке 3 показано изображение трёхобмоточного ротора, а на рис. 4 – якорь с большим количеством обмоток.

Подобные роторы довольно часто встречаются в небольших маломощных электродвигателях.

Для построения мощных тяговых электродвигателей и с целью повышения стабильности частоты вращения используют якоря с большим количеством обмоток. Схема такого двигателя показана на рисунке 5.

Коллектор

Если на выводы обмоток ротора подключить источник постоянного тока, якорь сделает пол-оборота и остановится. Для продолжения процесса вращения необходимо поменять полярность подводимого тока. Устройство, выполняющее функции переключения тока с целью изменения полярности на выводах обмоток, называется коллектором.

Самый простой коллектор состоит из двух, изолированных полукруглых пластин. Каждая из них в определённый момент контактирует со щёткой, с которой снимается напряжение. Одна ламель всегда подсоединена к плюсу, а вторая – к минусу. При повороте вала на 180º пластины коллектора меняются местами, вследствие чего происходит новая коммутация со сменой полярности.

Такой же принцип коммутации питания обмоток используются во всех коллекторах, в т. ч. и в устройствах с большим количеством ламелей (по паре на каждую обмотку). Таким образом, коллектор обеспечивает коммутацию, необходимую для непрерывного вращения ротора.

В современных конструкциях коллектора ламели расположены по кругу таким образом, что каждая пластина соответствующей пары находится на диаметрально противоположной стороне. Цепь якоря коммутируется в результате изменения положения вала.

Принцип работы

Ещё со школьной скамьи мы помним, что на провод под напряжением, расположенный между полюсами магнита, действует выталкивающая сила. Происходит это потому, что вокруг проволоки образуется магнитное поле по всей его длине. В результате взаимодействия магнитных полей возникает результирующая «Амперова» сила:

F=B×I×L, где B означает величину магнитной индукции поля, I – сила тока, L – длина провода.

Вектор «Амперовой» всегда перпендикулярен до линий магнитных потоков между полюсами. Схематически принцип работы изображён на рис. 6.

Если вместо прямого проводника возьмём контурную рамку и подсоединим её к источнику тока, то она повернётся на 180º и остановится в в таком положении, в котором результирующая сила окажется равной 0. Попробуем подтолкнуть рамку. Она возвращается в исходное положение.

Поменяем полярность тока и повторим попытку: рамка сделала ещё пол-оборота. Логично припустить, что необходимо менять направление тока каждый раз, когда соответствующие витки обмоток проходят точки смены полюсов магнитов. Именно для этой цели и создан коллектор.

Схематически можно представить себе каждую якорную обмотку в виде отдельной контурной рамки. Если обмоток несколько, то в каждый момент времени одна из них подходит к магниту статора и оказывается под действием выталкивающей силы. Таким образом, поддерживается непрерывное вращение якоря.

Типы ДПТ

Существующие электродвигатели постоянного тока можно классифицировать по двум основным признакам: по наличию или отсутствию в конструкции мотора щеточно-коллекторного узла и по типу магнитной системы статора.

Рассмотрим основные отличия.

По наличию щеточно-коллекторного узла

Двигатели постоянного тока для коммутации обмоток, которых используются щёточно-коллекторные узлы, называются коллекторными. Они охватывают большой спектр линейки моделей электромоторов. Существуют двигатели, в конструкции которых применяется до 8 щёточно-коллекторных узлов.

Функции ротора может выполнять постоянный магнит, а ток от электрической сети подаётся непосредственно на обмотки статора. В таком варианте отпадает надобность в коллекторе, а проблемы, связанные с коммутацией, решаются с помощью электроники.

В таких бесколлекторных двигателях устранён один из недостатков –искрение, приводящее к интенсивному износу пластин коллектора и щёток. Кроме того, они проще в обслуживании и сохраняют все полезные характеристики ДПТ: простота в управлении связанном с регулировкой оборотов, высокие показатели КПД и другие. Бесколлекторные моторы носят название вентильных электродвигателей.

По виду конструкции магнитной системы статора

В конструкциях синхронных двигателей существуют модели с постоянными магнитами и ДПТ с обмотками возбуждения. Электродвигатели серий, в которых применяются статоры с потоком возбуждения от обмоток, довольно распространены. Они обеспечивают стабильную скорость вращения валов, высокую номинальную механическую мощность.

О способах подключения статорных обмоток шла речь выше. Ещё раз подчеркнём, что от выбора схемы подключения зависят электрические и тяговые характеристики двигателей постоянного тока. Они разные в последовательных обмотках и в катушках с параллельным возбуждением.

Управление

Не трудно понять, что если изменить полярность напряжения, то направление вращения якоря также изменится. Это позволяет легко управлять электромотором, манипулируя полярностью щеток.

Механическая характеристика

Рассмотрим график зависимости частоты от момента силы на валу. Мы видим прямую с отрицательным наклоном. Эта прямая выражает механическую характеристику электродвигателя постоянного тока. Для её построения выбирают определённое фиксированное напряжение, подведённое для питания обмоток ротора.

Регулировочная характеристика

Такая же прямая, но идущая с положительным наклоном, является графиком зависимости частоты вращения якоря от напряжения питания. Это и есть регулировочная характеристика синхронного двигателя.

Построение указанного графика осуществляется при определённом моменте развиваемом ДПТ.

Благодаря линейности характеристик упрощается управление электродвигателями постоянного тока. Поскольку сила F пропорциональна току, то изменяя его величину, например переменным сопротивлением, можно регулировать параметры работы электродвигателя.

Регулирование частоты вращения ротора легко осуществляется путём изменения напряжения. В коллекторных двигателях с помощью пусковых реостатов добиваются плавности увеличения оборотов, что особенно важно для тяговых двигателей. Это также один из эффективных способов торможения. Мало того, в режиме торможения синхронный электродвигатель вырабатывает электрическую энергию, которую можно возвращать в энергосеть.

Области применения

Перечислять все области применения электродвигателей можно бесконечно долго. Для примера назовём лишь несколько из них:

- бытовые и промышленные электроинструменты;

- автомобилестроение – стеклоподъёмники, вентиляторы и другая автоматика;

- трамваи, троллейбусы, электрокары, подъёмные краны и другие механизмы, для которых важны высокие параметры тяговых характеристик.

Преимущества и недостатки

К достоинствам относится:

- Линейная зависимость характеристик электродвигателей постоянного тока (прямые линии) упрощающие управление;

- Легко регулируемая частота вращения;

- хорошие пусковые характеристики;

- компактные размеры.

У асинхронных электродвигателей, являющихся двигателями переменного тока очень трудно достичь таких характеристик.

Недостатки:

- ограниченный ресурс коллектора и щёток;

- дополнительная трата времени на профилактическое обслуживание, связанное с поддержанием коллекторно-щёточных узлов;

- ввиду того, что мы пользуемся сетями с переменным напряжением, возникает необходимость выпрямления тока;

- дороговизна в изготовлении якорей.

По перечисленным параметрам из недостатков в выигрыше оказываются модели асинхронных двигателей. Однако во многих случаях применение электродвигателя постоянного тока является единственно возможным вариантом, не требующим усложнения электрической схемы.