- Урок 33 Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители §34. Уточнение понятия алгоритма

- Содержание урока

- Вопросы и задания

- Машина Тьюринга — одно из самых важных открытий XX века

- Тема: Наука

- Факт №1

- Факт №2

- Факт №3

- Факт №4

- Факт №5

- Факт №6

- Факт №7

- Машина Тьюринга: описание и примеры машин Тьюринга

- Что это и кто создал

- Из чего состоит устройство

- Как работает механизм

- Свойства механизма

- Функции машины Тьюринга

- Программа для устройства

- Составляющие для вычислений

- Алгоритм для автомата

- Машина Тьюринга: примеры

Урок 33

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители

§34. Уточнение понятия алгоритма

Содержание урока

Вопросы и задания

Вопросы и задания

1. Зачем понадобилось уточнять понятие «алгоритм»?

2. Какие задачи рассматриваются в теории алгоритмов?

3. Почему можно ограничиться алгоритмами обработки символьных строк? Можно ли рассматривать только алгоритмы для преобразования двоичных кодов?

4. Как вы понимаете утверждение «Алгоритм задаёт некоторую функцию»?

5. Как связаны понятия «алгоритм» и «исполнитель»?

6. Что такое программа?

7. В каком случае говорят, что два алгоритма эквивалентны?

8. Что такое универсальный исполнитель?

9. Сравните интуитивное и строгое понятия алгоритма.

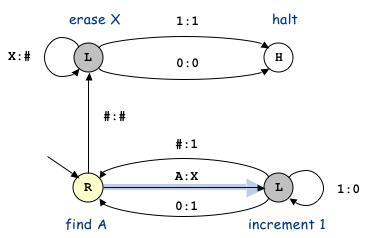

10. Опишите устройство и систему программирования машины Тьюринга.

11. Что такое состояние машины Тьюринга?

12. Сопоставьте устройство машины Тьюринга с устройством компьютера. Какие устройства машины Тьюринга выполняют те же функции, что и аналогичные устройства компьютера?

13. В чем особенность состояний q0 и q1, машины Тьюринга?

14. По какому принципу можно построить программу для машины Тьюринга, которая последовательно выполняет операции А и Б?

15. Сформулируйте тезис Чёрча-Тьюринга.

16. Сравните машины Тьюринга и Поста.

17. Зачем нумеруются строки в программе для машины Поста?

18. Что такое нормальный алгорифм Маркова?

19. Зачем используют специальные символы в НАМ?

20. Что означает эквивалентность различных универсальных исполнителей?

Подготовьте сообщение

а) «Какие бывают машины Тьюринга?»

б) «Эзотерические языки программирования»

в) «Рекурсивные функции»

Следующая страница

Cкачать материалы урока

Машина Тьюринга — одно из самых важных открытий XX века

Тема: Наука

Хотите получать интересные статьи на email каждое утро и расширять кругозор? Присоединяйтесь к Eggheado !

В 30-е годы XX века английский математик Алан Тьюринг придумал такое странное устройство, которое теперь называют машиной Тьюринга.

Идея его была в том, чтобы придумать устройство, абстрактную машину, которая может делать все, что вообще могут делать машины. Он был не единственным в этот момент, другие люди тоже в других терминах определяли похожие вещи, но в гораздо более абстрактных терминах, по крайней мере, в их работах конкретного механизма работы машины не было.

Факт №1

Оказалось же, что это одно из самых важных открытий XX века. То, что сейчас в разных устройствах — скажем, в телевизоре и в стиральной машине, — может использоваться одна и та же микросхема процессора, — это воплощение одной из идей Тьюринга.

И то, что одна и та же программа может использоваться в самых разных компьютерах, работать с самой разной аппаратурой и выглядеть одинаково, это тоже его идея. Тогда это называлось идеей хранимой программы (программа хранится в памяти и определяет поведение машины), и ещё была идея универсальной машины, — есть машина, которая может делать все, что может делать любая другая машина.

Если бы не Тьюринг, наверно, это придумал бы кто-то другой, он не был единственным, кто над этим работал, но так или иначе такое абстрактное теоретическое устройство оказалось одним из самых важных изобретений в XX веке.

Факт №2

Интересно, что потом Тьюринг, когда настали трудные времена, не только занимался теорией, но и практически участвовал в разных важных проектах.

Он с коллегами расшифровал коды немецкой армии — это известная история. Там использовались шифровальные машины «Энигма», которые пытались расшифровать сначала польские криптографы, а потом английские — при активном участии Тьюринга, и им это удалось.

А после войны Тьюринг уже строил реальную электронную вычислительную машину. Хотя прямой связи с его теоретическими работами не было, но явно это было продолжением той же самой деятельности. Так что хорошая теория — вещь очень практичная, и не надо бояться того, что теоретические работы окажутся бесполезными.

Факт №3

Сейчас это большая наука, которая называется теория сложности вычислений, в ней много всего интересного открыли, но есть самая главная проблема, которая называется проблема перебора, и которая до сих пор не решена.

Ее можно объяснить на таком примере: выпускалась игрушка Eternity — это такая коробочка, в которую уложены плитки, раскрашенные в разные цвета, но они раскрашены так, что видно, какие плитки можно прикладывать друг к другу (там рисунок на краях). Продаются они рассыпанными, и фирма, которая их изготовила, утверждает, что все это можно собрать в одну картинку внутри этой квадратной коробки (там 256 плиток) — то есть что изначально это была одна картинка, разрезанная на плитки.

По современным представлениям, машины такие задачи за обозримое время решать не могут, никакого способа, кроме как перебирать все варианты (а их очень много) сейчас не известно. Но, с другой стороны, никто этого не может и доказать. Это и называется проблемой перебора — доказать, что такой полный перебор каких-то объектов нельзя заменить никаким более коротким вычислением.

Факт №4

В 2000-м году был публично объявлен «список проблем следующего тысячелетия», за которые Институт Клея обещает миллион долларов.

Так вот, первая проблема в этом списке — это проблема перебора, и она там заслуженно. Интересно в теории сложности вычислений то, что не только наличие какого-то алгоритма полезно практически, но, как ни странно, часто бывает полезно отсутствие алгоритма.

Например, есть такой известный вопрос о разложении чисел на множители. Если число небольшое, то легко проверить, что оно простое — можно проверить все меньшие числа, и понять, что там нет делителей. Если число большое, то так просто уже нельзя проверить — но существуют разные алгоритмы, которые позволяют это делать. (Они основаны на малой теореме Ферма и её усовершенствованиях, но это отдельная тема.)

Так или иначе, алгоритмы проверки простоты существуют. А теперь другая задача: возьмём два больших простых числа и их перемножим, сообщим, что у нас получилось, и спросим, какие это были числа. Это задача разложения на множители, и никто не знает, как это быстро сделать. И то, что этого никто не знает, очень хорошо, потому что благодаря этому существует вся вычислительная криптография, это одно из основных её предположений.

Когда кто-нибудь снимает деньги в банке, или в Интернете заходит на сайт с помощью SSL — используются системы криптографии, основанные на том, что быстро разлагать на множители числа нельзя. Если кто-нибудь в какой-то момент обнаружит, что разлагать можно, то, думаю, после этого будет экономический кризис, потому что вся банковская система рухнет, пока люди не заменят это чем-то другим (вообще без использования компьютеров или с какими-то новыми алгоритмами).

Так что отсутствие алгоритма может быть полезнее, чем его наличие. К сожалению, никто не может доказать, что алгоритма нет, хотя все подозревают, что это так — не решена ни общая проблема перебора, ни этот частный ее случай (разложение чисел на множители), особенно важный, и про него тоже все думают, но никто ничего не придумал.

Факт №5

Что такое случайность? Это дело тонкое, вообще, существует ли случайность? Когда в каком-нибудь казино играют в рулетку — может ли наука предсказать, что там выпадет, и как нужно играть, чтобы выиграть, или это в принципе невозможно?

Федор Михайлович Достоевский твердо верил, что если быть хладнокровным и не волноваться во время игры, то можно выиграть, — он говорил, что, к сожалению, ему не удаётся быть хладнокровным, и поэтому он всё время проигрывал.

С другой стороны, теория вероятностей основана на том, что такой системы не существует, что последовательность бросания монеты в какой-нибудь игре, или последовательность выпадения красного и черного в рулетке, случайны и непредсказуемы. Но возникает вопрос, что такое случайность? Как определить, что это значит? Можем ли мы отделить случайное от неслучайного?

Сейчас вы видите две последовательности:

Вам сказано, что одна из них получена бросанием монеты, а другая как-то иначе. Сможете ли вы определить, какая из них получена каким образом?

Я думаю, что сможете, и что более-менее всякий человек, который посмотрит на эту картинку, скажет, что первая последовательность получена не бросанием монеты, а просто чередованием 0 и 1, а вторая вполне может быть получена бросанием монеты.

Но спрашивается, в чём разница? Почему вы смотрите на эту картинку и уверены, что первая последовательность не может быть получена бросанием монеты? Почему монета не может выпасть сначала орлом, потом решкой, потом снова орлом… как это объяснить? Можно сказать так: вероятность того, что это случайно произойдет, очень мала, потому что такая последовательность всего одна, а всего последовательностей очень много. Но ведь то же самое можно сказать и про вторую последовательность, появление конкретно этой последовательности имеет ту же самую малую вероятность, что и для первой. Поэтому вопрос — в чём тут разница, чем первая последовательность «лучше» второй (менее случайна, чем вторая)?

Факт №6

Или другой парадоксальный пример. Представьте себе, как в XIX веке (это написано у Лотмана в его «Беседах о русской культуре») играли в карты. В отличие от нынешней ситуации, когда карты тасуют, тогда карты продавались уже перетасованными заранее.

Поэтому дворяне, которые играли в серьезные игры, каждый раз брали новую колоду и играли с ней. После этого она выбрасывалась и поступала, как пишет Лотман, в распоряжение слуг, которые играли в своего «подкидного дурака».

Так вот, представим себе, что есть фабрика, которая выпускает такие перетасованные колоды и есть машина, которая печатает карты, а есть, которая их тасует — эта машина их как-то внутри себя тасует, потом выкладывает, запаковывает, и они поступают в продажу. Теперь представим себе, что на этой фабрике есть, как говорили в советское время, «отдел технического контроля», который должен проверять, хорошо ли они перетасованы.

Время от времени он из пачки сделанных колод достаёт одну колоду, распаковывает и смотрит, хорошо ли она перетасована. С одной стороны, он должен что-то контролировать, то есть если он никогда никакие колоды не будет браковать как негодные, то зачем он вообще нужен? А с другой стороны, непонятно, что он может контролировать, потому что вся идея того, что карты хорошо перетасованы, состоит в том, что все варианты, все возможные последовательности карт в колоде, имеют совершенно одинаковую вероятность.

Соответственно, ни одна из них, с точки зрения тасовальной машины, не лучше другой. Почему же мы некоторые колоды (некоторые последовательности карт) бракуем, а некоторые оставляем? Это как-то загадочно.

Если, скажем, все карты идут в порядке возрастания их значения, или сначала идут все красные карты, а потом черные — такие комбинации, вроде бы, надо браковать. Но, с другой стороны, непонятно, чем они хуже других. Одной из попыток ответить на этот вопрос (60-е годы XX века) было понятие сложности, то, что сейчас называется колмогоровская сложность или алгоритмическая сложность.

Факт №7

Идея эта совсем простая — что первая из последовательностей

потому выглядит неслучайной, что она проста. «Проста» значит, что существует очень короткий способ объяснить, как она устроена — сказать, что там нули и единицы чередуются. В нашем примере такая разница, может, не сильно заметна — но если там будет тысяча чередующихся нулей и единиц, то ясно, что короче это объяснить словами, чем выписывать всю последовательность.

А для настоящей случайной монеты (как считается в рамках этого объяснения случайности) — никакого способа описать последовательность более коротким способом, чем показав просто все нули и единицы, как они есть, не существует.

Можно сказать, что, если мы начнем «сжимать» последовательности каким-то архиватором, то вторая последовательность не сожмётся, а первая сожмется.

В этом и состоит основная идея Колмогорова и его коллег, которые придумали, что сложность последовательности — это длина кратчайшей программы, которая такую последовательность может напечатать, а случайные последовательности отличаются от неслучайных тем, что нельзя их напечатать никакой программой, которая короче, чем сама последовательность.

Теперь целая наука на эту тему возникла, она называется алгоритмическая теория информации, алгоритмическая случайность, но, конечно, многие вопросы там еще не ясны. Не ясен вопрос о том, что можно сделать с ограничением на сложность вычислений.

Возможно, что последовательность на самом деле неслучайна и имеет какое-то короткое описание, но мы его просто не знаем и не можем найти — или проблема может быть не в том, что мы его не можем найти, а в том, что для того, чтобы восстановить последовательность по этому описанию, нужно очень много времени.

Вот это такая активно развивающаяся и, к сожалению, ещё не очень развитая область, и там, может быть, что-нибудь интересное в ближайшее время (или не в ближайшее время) откроют.

Если вы хотите получать больше статей, подобно этой, то кликните Recommend ниже.

Машина Тьюринга: описание и примеры машин Тьюринга

Машина Тьюринга — одно из самых интригующих и захватывающих интеллектуальных открытий 20-го века. Это простая и полезная абстрактная модель вычислений (компьютерных и цифровых), которая является достаточно общей для воплощения любой компьютерной задачи. Благодаря простому описанию и проведению математического анализа она образует фундамент теоретической информатики. Это исследование привело к более глубокому познанию цифровых компьютеров и исчислений, включая понимание того, что существуют некоторые вычислительные проблемы, не решаемые на общих пользовательских ЭВМ.

Что это и кто создал

Алан Тьюринг стремился описать наиболее примитивную модель механического устройства, которая имела бы те же основные возможности, что и компьютер. Тьюринг впервые описал машину в 1936 году в статье «О вычислимых числах с приложением к проблеме разрешимости», которая появилась в Трудах Лондонского математического общества.

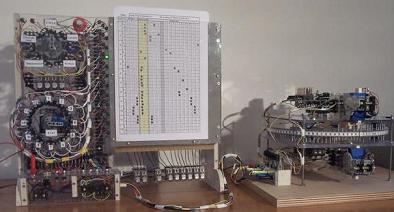

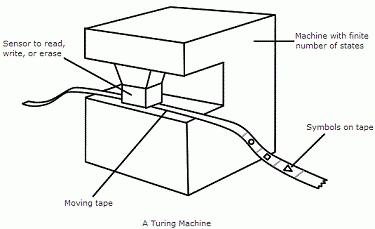

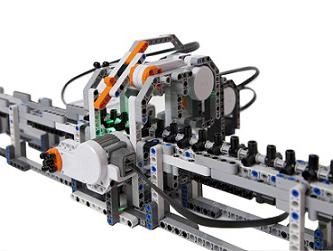

Машина Тьюринга является вычислительным устройством, состоящим из головки чтения/записи (или «сканера») с бумажной лентой, проходящей через него. Лента разделена на квадраты, каждый из которых несет одиночный символ — «0» или «1». Назначение механизма состоит в том, что он выступает и как средство для входа и выхода, и как рабочая память для хранения результатов промежуточных этапов вычислений.

Из чего состоит устройство

Каждая такая машина состоит из двух составляющих:

- Неограниченная лента. Она является бесконечной в обе стороны и разделена на ячейки.

- Автомат – управляемая программа, головка-сканер для считывания и записи данных. Она может находиться в каждый момент в одном из множества состояний.

Каждая машина связывает два конечных ряда данных: алфавит входящих символов A =

Как работает механизм

Машина Тьюринга имеет принципиальное отличие от вычислительных устройств – ее запоминающее приспособление имеет бесконечную ленту, тогда как у цифровых аппаратов такое устройство имеет полосу определенной длины. Каждый класс заданий решает только одна построенная машина Тьюринга. Задачи иного вида предполагают написание нового алгоритма.

Управляющее устройство, находясь в одном состоянии, может передвигаться в любую сторону по ленте. Оно записывает в ячейки и считывает с них символы конечного алфавита. В процессе перемещения выделяется пустой элемент, который заполняет позиции, не содержащие входные данные. Алгоритм для машины Тьюринга определяет правила перехода для управляющего устройства. Они задают головке записи-чтения такие параметры: запись в ячейку нового символа, переход в новое состояние, перемещение влево или вправо по ленте.

Свойства механизма

Машина Тьюринга, как и другие вычислительные системы, имеет присущие ей особенности, и они сходны со свойствами алгоритмов:

- Дискретность. Цифровая машина переходит к следующему шагу n+1 только после того, как будет выполнен предыдущий. Каждый выполненный этап назначает, каким будет n+1.

- Понятность. Устройство выполняет только одно действие для одной же ячейки. Оно вписывает символ из алфавита и делает одно движение: влево или вправо.

- Детерминированность. Каждой позиции в механизме соответствует единственный вариант выполнения заданной схемы, и на каждом этапе действия и последовательность их выполнения однозначны.

- Результативность. Точный результат для каждого этапа определяет машина Тьюринга. Программа выполняет алгоритм и за конечное число шагов переходит в состояние q0.

- Массовость. Каждое устройство определено над допустимыми словами, входящими в алфавит.

Функции машины Тьюринга

В решении алгоритмов часто требуется реализация функции. В зависимости от возможности написания цепочки для вычисления, функцию называют алгоритмически разрешимой или неразрешимой. В качестве множества натуральных или рациональных чисел, слов в конечном алфавите N для машины рассматривается последовательность множества В – слова в рамках двоичного кодового алфавита В=<0.1>. Также в результат вычисления учитывается «неопределенное» значение, которое возникает при «зависании» алгоритма. Для реализации функции важно наличие формального языка в конечном алфавите и решаемость задачи распознавания корректных описаний.

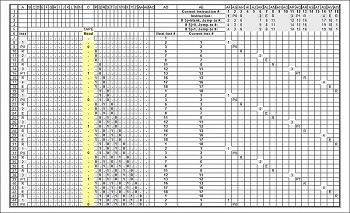

Программа для устройства

Программы для механизма Тьюринга оформляются таблицами, в которых первые строка и столбец содержат символы внешнего алфавита и значения возможных внутренних состояний автомата — внутренний алфавит. Табличные данные являются командами, которые воспринимает машина Тьюринга. Решение задач происходит таким образом: буква, считываемая головкой в ячейке, над которой она в данный момент находится, и внутреннее состояние головки автомата обусловливают, какую из команд необходимо выполнять. Конкретно такая команда находится на пересечении символов внешнего алфавита и внутреннего, находящихся в таблице.

Составляющие для вычислений

Чтобы построить машину Тьюринга для решения одной определенной задачи, необходимо определить для нее следующие параметры.

Внешний алфавит. Это некоторое конечное множество символов, обозначающихся знаком А, составляющие элементы которого именуются буквами. Один из них — а0 — должен быть пустым. Для примера, алфавит устройства Тьюринга, работающего с двоичными числами, выглядит так: A = <0, 1, а0>.

Непрерывная цепочка букв-символов, записываемая на ленту, именуется словом.

Автоматом называется устройство, которое работает без вмешательства людей. В машине Тьюринга он имеет для решения задач несколько различных состояний и при определенно возникающих условиях перемещается из одного положения в другое. Совокупность таких состояний каретки есть внутренний алфавит. Он имеет буквенное обозначение вида Q=

Таблица переходов. Эта составляющая представляет собой алгоритм поведения каретки устройства в зависимости от того, каковы в данный момент состояние автомата и значение считываемого символа.

Алгоритм для автомата

Кареткой устройства Тьюринга во время работы управляет программа, которая во время каждого шага выполняет последовательность следующих действий:

- Запись символа внешнего алфавита в позицию, в том числе и пустого, осуществляя замену находившегося в ней, в том числе и пустого, элемента.

- Перемещение на один шаг-ячейку влево или же вправо.

- Изменение своего внутреннего состояния.

Таким образом, при написании программ для каждой пары символов либо положений необходимо точно описать три параметра: ai – элемент из выбранного алфавита A, направление сдвига каретки («←” влево, «→” вправо, «точка” — отсутствие перемещения) и qk — новое состояние устройства. К примеру, команда 1 «←” q2 имеет значение «заместить символ на 1, сдвинуть головку каретки влево на один шаг-ячейку и сделать переход в состояние q2”.

Машина Тьюринга: примеры

Пример 1. Дана задача построить алгоритм, прибавляющий единицу к последней цифре заданного числа, расположенного на ленте. Входные данные – слово – цифры целого десятичного числа, записанные в последовательные ячейки на ленту. В первоначальный момент устройство располагается напротив самого правого символа – цифры числа.

Решение. В случае если последняя цифра равняется 9, то ее нужно заменить на 0 и затем прибавить единицу к предшествующему символу. Программа в этом случае для данного устройства Тьюринга может быть написана так:

| a0 | 0 | 1 | 2 | 3 | . | 7 | 8 | 9 | |

| q1 | 1 H q0 | 1 H q0 | 2 H q0 | 3 H q0 | 4 H q0 | . | 8 H q0 | 9 H q0 | 0 λ q1 |

Здесь q1 — состояние изменения цифры, q0 — остановка. Если в q1 автомат фиксирует элемент из ряда 0..8, то он замещает ее на один из 1..9 соответственно и затем переключается в состояние q0, то есть устройство останавливается. В случае если же каретка фиксирует число 9, то замещает ее на 0, затем перемещается влево, останавливаясь в состоянии q1. Такое движение продолжается до того момента, пока устройство не зафиксирует цифру, меньшую 9. Если все символы оказались равными 9, они замещаются нулями, на месте старшего элемента запишется 0, каретка переместится влево и запишет 1 в пустую клетку. Следующим шагом будет переход в состояние q0 – остановка.

Пример 2. Дан ряд из символов, обозначающих открывающие и закрывающие скобки. Требуется построить устройство Тьюринга, которое выполняло бы удаление пары взаимных скобок, то есть элементов, расположенных подряд – “( )”. Например, исходные данные: “) ( ( ) ( ( )”, ответ должен быть таким: “) . . . ( (”. Решение: механизм, находясь в q1, анализирует крайний слева элемент в строке.

| a0 | ( | ) | |

| q1 | a0 H q0 | ( П q2 | ) П q1 |

| q2 | a0 H q0 | ( П q2 | ) λ q3 |

| q3 | a0 H q0 | a0 П q3 | a0 П q1 |

Состояние q1: если встречен символ “(”, то совершить сдвиг вправо и переход в положение q2; если определен “a0”, то остановка.

Состояние q2: проводится анализ скобки “(” на наличие парности, в случае совпадения должно получиться “)”. Если элемент парный, то сделать возврат каретки влево и перейти в q3.

Состояние q3: осуществить удаление сначала символа “(”, а затем “)” и перейти в q1.