Та самая инвалидка: мифы и факты о СМЗ-С3Д

В конце прошлого века характерное тарахтенье этого необычного транспортного средства можно было услышать в самых отдалённых уголках огромной страны. «Инвалидка» — именно такое прозвище буквально приклеилось к мотоколяске производства Cерпуховского Мотозавода. Крохотная машинка очень нравилась мальчишкам примерно десятилетнего возраста, ведь она по физическим габаритам казалась им практически идеальным детским автомобилем. Однако СМЗ-С3Д, несмотря на скромные размеры и непритязательную внешность, выполнял куда более важную задачу, являясь транспортным средством для передвижения людей с ограниченными возможностями.

В озможно, по этой причине рядовые автомобилисты были не очень осведомлены о технических тонкостях этой «машины», да и прочие нюансы для многих жителей СССР остались «за кадром». Именно поэтому здоровые граждане нередко заблуждались по поводу устройства, реальных недостатков и особенностей эксплуатации «инвалидки». Сегодня мы будем вспоминать факты и развенчивать мифы, связанные с СМЗ-С3Д.

Немного истории

С 1952 по 1958 годы в Серпухове выпускали трёхколёсный автомобиль-мотоколяску С-1Л, получившую в конце производства обозначение С3Л. Затем на смену трёхколесному микроавтомобилю пришла модель С3А — та самая знаменитая «моргуновка» с открытым кузовом и брезентовым верхом, которая отличалась от предшественницы наличием четырёх колёс.

Тем не менее, по целому ряду параметров С3А не соответствовала требованиям, которые предъявлялись к подобным автомобилям — в первую очередь, из-за отсутствия жесткой крыши. Именно поэтому в начале шестидесятых в Серпухове занялись проектированием автомобиля нового поколения, причем на ранних этапах к работам подключились специалисты из НАМИ, ЗИЛ и МЗМА. Однако концептуальный прототип «Спутник» с индексом СМЗ-НАМИ-086 так и не был запущен в серию, а в Серпухове по-прежнему выпускали четырехколесную «моргуновку».

Лишь в конце шестидесятых годов отдел главного конструктора СМЗ начал работать над новым поколением мотоколяски, которое в 1970 году встало на конвейер под индексом СМЗ-С3Д.

В СССР многие модели автомобилей появлялись эволюционным путём – к примеру, вазовская «шестёрка» выросла из ВАЗ-2103, а «сороковой» Москвич был создан на базе АЗЛК М-412.

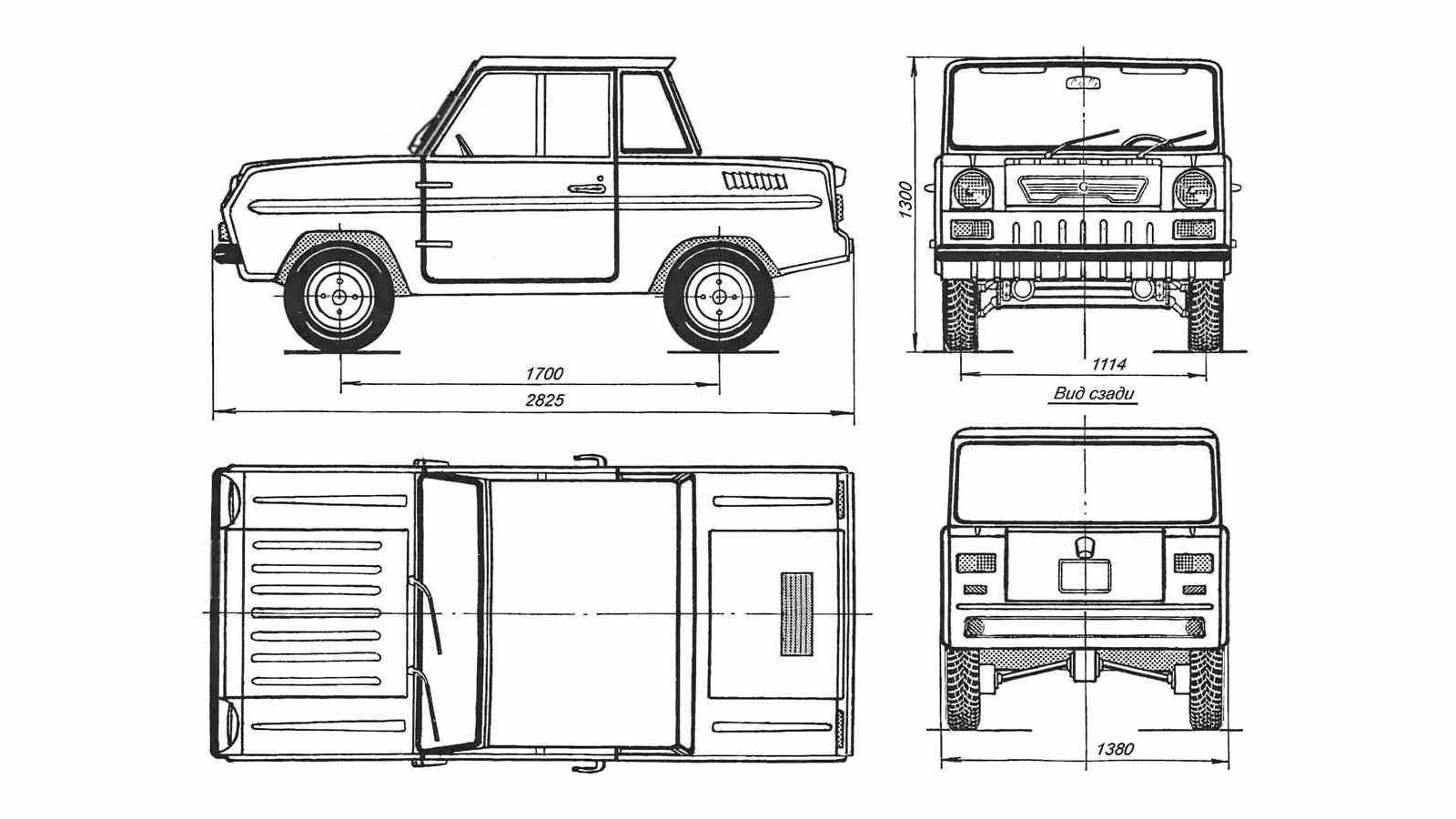

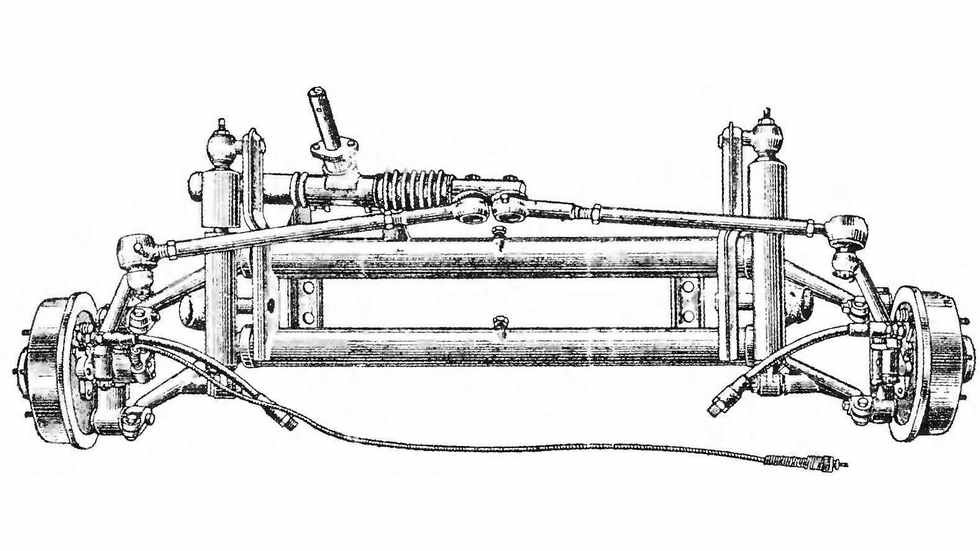

Однако третье поколение серпуховской мотоколяски существенно отличалось от прежних «микробов». Во-первых, толчком к созданию СМЗ-С3Д послужил новый мотоциклетный силовой агрегат ИЖ-П2 Ижевского машиностроительного завода, вокруг которого и начали «строить» новую модель. Во-вторых, машина наконец-то получила закрытый кузов, который вдобавок был цельнометаллическим, хотя на ранних этапах в качестве материала для его изготовления рассматривался и стеклопластик. Наконец, вместо пружин в задней подвеске, как и в передней, применили торсионы с продольными рычагами.

Именно поэтому СМЗ-С3Д следует считать самостоятельной конструкцией, которую с предшественницей объединяет разве что концепция – двухместная четырёхколёсная мотоколяска.

Большинство автомобилистов советской эпохи воспринимало «инвалидку» как убогое и отсталое технически изделие. Безусловно, одноцилиндровый двухтактный мотор, крайне упрощенный, но функциональный дизайн кузова с плоскими стёклами, накладные петли дверей и практически отсутствующий интерьер не позволяли относиться к мотоколяске как к современному и совершенному продукту советского автопрома. Однако по целому ряду конструктивных решений СМЗ-С3Д был весьма прогрессивным транспортным средством.

Поперечное расположение двигателя, независимая подвеска всех колёс, реечное рулевое управление, тросовый привод сцепления – это всё про «инвалидку»!

Кроме того, мотоколяска получила гидравлический привод тормозов на всех колёсах, 12-вольтовое электрооборудование и «автомобильную» оптику.

Советские водители недолюбливали «инвалидки» на дороге, ведь мотоколяска с неторопливым инвалидом за рулём замедляла даже редкий по нынешним меркам поток автомобилей.

Динамические показатели СМЗ-С3Д оказались невыдающимися, поскольку дефорсированный до 12 л.с. мотор ИЖ-П2 для 500-килограммового микроавтомобиля оказался откровенно слаб. Именно поэтому осенью 1971 года – то есть, уже через полтора года после начала производства новой модели – на мотоколяски начали устанавливать более мощную версию двигателя с индексом ИЖ-П3. Но и 14 «лошадок» не решали проблему – даже исправная «инвалидка» была громкой, но при этом крайне тихоходной. С водителем и пассажиром на борту и 10 килограммами «груза» она была способна разогнаться всего до 55 км/ч – и вдобавок делала это крайне неторопливо. Конечно, в советские времена иной подвыпивший владелец серпуховской машины мог прихвастнуть, что набирал по спидометру и все 70 километров, но…

Увы, варианты установки более мощного двигателя (например, от ИЖ-ПС) производителем не рассматривались.

СМЗ-С3Д в конце восьмидесятых годов стоил 1 100 рублей. Мотоколяски распространялись через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий, причем предусматривался и вариант частичной и даже полной оплаты. Бесплатно её выдавали инвалидам первой группы – в первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, а также тем, кто получил инвалидность на производстве либо во время службы в Вооруженных Силах. Инвалиды третьей группы могли приобрести её примерно за 20% от стоимости (220 руб.), но для этого необходимо было прождать в очереди около 5-7 лет.

Выдавали мотоколяску в пользование на пять лет с одним бесплатным капитальным ремонтом через два с половиной года после начала эксплуатации. Затем инвалид должен был сдать мотоколяску в органы Собеса, и после этого он мог претендовать на получение нового экземпляра. На практике отдельные инвалиды «откатывали» по 2-3 машины! Нередко бесплатно полученную машину не эксплуатировали вовсе или ездили на ней всего пару раз в год, не испытывая в «инвалидке» особой необходимости, потому что во времена дефицита от подобных «подарков» со стороны государства люди с ограниченными возможностями в СССР не отказывались никогда.

Если до травмы или заболевания ног водитель управлял автомобилем, но состояние здоровья уже не позволяло ему по-прежнему ездить на обычной машине, в его правах вычеркивали все категории и ставили отметку «мотоколяска». Инвалиды, не имевшие ранее водительского удостоверения, заканчивали специальные курсы для управления мотоколяской, причем они получали удостоверение отдельной категории (не А, как для мотоциклов, и не Б, как для легковых машин), которая допускала управление исключительно «инвалидкой». На практике же сотрудники ГАИ практически не останавливали такой транспорт для проверки документов.

Серпуховская мотоколяска объединяла в себе парадоксальные качества – будучи социальным явлением, она, тем не менее, выступала полноценным личным транспортом. Конечно, с поправкой на то, что её выдавал Собес.

СМЗ-С3Д была оснащена мотоциклетным мотором. Как известно, он не имел жидкостной системы охлаждения, поэтому привычная по обычным автомобилям «печка» в мотоколяске отсутствовала. Однако, как и на Запорожцах, имевших моторы с воздушным охлаждением, для езды в холодное время года конструкторы предусмотрели автономный бензиновый отопитель. Он был довольно капризен, но позволял создать в салоне «инвалидки» приемлемую температуру воздуха – по крайней мере, плюсовую.

Вдобавок отсутствие традиционной системы охлаждения было не недостатком, а преимуществом машины, ведь владельцы мотоколясок были избавлены от мучительной ежедневной процедуры по заливке и сливу воды. Ведь в семидесятые годы на привычном для нас антифризе ездили редкие счастливчики, владевшие Жигулями, а вся остальная советская техника использовала в качестве охлаждающей жидкости обычную воду, которая зимой, как известно, замерзала.

Кроме того, «планетовский» двигатель легко заводился даже в мороз, поэтому потенциально «инвалидка» подходила для эксплуатации в зимнее время даже лучше, чем Москвичи и Волги. Но… на практике в морозную пору внутри диафрагменного бензонасоса оседал конденсат, который тут же замерзал, после чего двигатель глох прямо на ходу и отказывался заводиться. Именно поэтому большинство инвалидов (особенно пожилого возраста) в морозный период предпочитало не пользоваться собственным транспортом.

Как на и остальных советских заводах, в семидесятые годы в Серпухове наращивали темпы производства, улучшали количественные показатели и перевыполняли план. Именно поэтому завод вскоре вышел на новый для себя уровень, выпуская ежегодно свыше 10 000 мотоколясок, а в пиковые периоды (середина семидесятых) в год производили свыше 20 000 «инвалидок»! Всего же за 27 лет производства, с 1970 по 1997 годы, было выпущено около 230 тысяч СМЗ-С3Д и СМЗ-С3Е (модификация для управления одной рукой и одной ногой).

Ни до, ни после на территории СНГ в подобных количествах не производилось ни одного автомобиля для людей с ограниченными возможностями. А благодаря крохотной и забавной машинке из Серпухова сотни тысяч советских и российских инвалидов обретали одну из важнейших свобод – возможность передвижения.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

В моей семье этот автомобиль прослужил 10 лет. С3Д выдали бесплатно одноногому деду, причём уже в 90-е. Но ездил на инвалидке в основном отец. По окончании пятилетнего срока службы, инвалидку списали и отец ещё 5 лет на ней ездил, после чего продал куда-то в деревню за 2000 рублей, машина была абсолютно исправна и без единой ржавчинки. Отец в ней души не чаял, хотя и не утруждался тщательным уходом. Никогда не брал с собой никах документов, 2,5 года проездил вообще без тормозов, тормозил двигателем. «Секвентальная» КПП барахлила уже с завода, постоянно вылетала вторая передача. Звон цепи заглушал всё, машину было слышно за несколько километров. Но хуже всего был дым с салоне, хоть топор вешай. Тем не менее, от машины буквально отворачивались гайцы, расход был как у мотоцикла. Возили на ней всё, и мешки с картошкой (2 в салон, 3 в багажник, 5 на крышу), и прицеп с гранитом на могилу дедушки (это как раз когда не работали тормоза). Стоковый двигатель, честно говоря, не давал разогнаться и до 50, видимо для этого нужна ну очень горизонтальная поверхность. Мы его сами заменили на 17-сильный, стали разгоняться до 60. Это первый автомобиль, в котором я сам попробовал проехать за рулём. Очень тугое ручное сцепление. Зимой не ездили никогда, и не потому что печка была с завода неисправная и мы её сразу сняли. Как говорил отец, «её летом-то не заведёшь. » Чаще всего машину заводили впрыснув шприцем бензин прямо в цилиндр. В общем, классный аппарат!

У деда в деревне был М-72, а у соседа СЗД. И дед жутко завидовал соседу! — не мерзнешь, не мокнешь.

А ведь каких-то 20+ лет назад в каждом дворе были припаркованы. )

Автомобиль-мотоколяска СМЗ С-3Д: легендарная «инвалидка»

Около одного из кафе увидел неказистый автомобиль, родом из СССР. В отличие от «Жигулей», «Волг», «Запорожца» у него не было собственного имени. В народе его называли коротко и понятно: «инвалидка». В СССР такие машины раздавали бесплатно через собесы инвалидам различных категорий. Выдавались они на 5 лет, после этого должны были менять на новые.

Правильное название этого транспортного средства автомобиль-мотоколяска. В машине 2 места. Выпускались мотоколяски Серпуховским заводом, при производстве широко использовались агрегаты от мотоцикла. Например, двигатель стоял от «Иж-Планеты-2», затем от «Иж-Планеты-3», мощностью, соответственно, 12 и 14 лошадиных сил. Заправлялось это чудо техники смесью бензина и масла.

Выпуск автомобилей СМЗ С-3Д начался в 1970 году. До этого выпускались мотоколяски С-3А и С-3АМ. Вы наверняка помните их по фильму «Операция Ы».

По сравнению с предыдущей версией С-3Д был настоящим шагом вперед. У машины появилась жесткая крыша, а иная форма деталей кузова позволила перейти к поточному производству.

Выпуск автомобилей-мотоколясок C-3Д завершился только в 1997 году. За 27 лет с конвейера сошла 223 051 машина этой модели.

Некоторые из мотоколясок до сих пор на ходу, хотя увидеть их на дорогах — большая редкость. На автомобильных сайтах можно купить старые машины от 35 тысяч до 1 миллиона рублей. Не знаю, откуда такие цены, возможно, рассчитаны на коллекционеров.

Эта конкретная машина стоит в Ростовской области около трассы М4. Обратите внимание на номера.