Система основной обработки почвы система машин

Системы обработки почвы. Главная агротехническая задача обработки почвы — создание условий, обеспечивающих сохранение, восстановление и повышение ее плодородия.

Наилучшей для накопления влаги и питательных веществ считается мелкокомковатая структура, т. е. когда рыхлый слой состоит из отдельных прочных комочков средних размеров от 1 до 10 мм.

В процессе роста растений и под действием атмосферных условий верхний слой почвы на глубине до 10 см утрачивает мелкокомковатую структуру, распыляется. В этом слое скапливается большое количество сорняков. В нижних же слоях почвы на глубине от 10 до 20 см и глубже структура почвы восстанавливается под действием бактерий, корневой системы растений и удобрений.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Обработка почвы направлена на сохранение и повышение ее плодородия на всей глубине размещения корневой системы растений, что способствует получению возможно больших урожаев сельскохозяйственных культур.

В зависимости от почвенно-климатических условий зон производства сельскохозяйственных культур получили применение: система зяблевой обработки почвы, система обработки почв, подверженных эрозии, и система минимальной обработки почвы.

Система зяблевой обработки почвы — основная для большинства зон и включает в себя: лущение стерни после уборки урожая, зяблевую вспашку, предпосевную обработку почвы и обработку почвы после посева.

Система обработки почв, подверженных эрозии, предусматривает глубокое рыхление и поверхностную обработку с сохранением стерни.

Система минимальной обработки почвы предусматривает совмещение операций, т. е. одновременное выполнение нескольких операций за один проход агрегата (пахоты, боронования, внесения удобрений и др.).

Агротехнические требования рассмотрим в зависимости от видов обработки почвы.

К основной обработке почвы — пахоте предъявляются следующие требования.

1. Пахота должна проводиться в установленные сроки на заданную глубину, но не менее чем на 22 см при достаточной глубине пахотного слоя, а на почвах с менее глубоким пахотным слоем — на полную его глубину.

2. Все виды пахоты, за исключением двойки пара, должны выполняться только плугами с предплужниками.

3. Размеры поперечного сечения пластов должны быть одинаковыми на всем поле; глубина пахоты — равномерная, соответствующая заданной; отклонения средней глубины от заданной не более ±2 см.

4. Оборот пласта при отвальной вспашке должен быть полным с глубокой заделкой жнивья и сорных растений, минеральных и органических удобрений.

5. Пласт должен быть хорошо раскрошен, с преобладанием мелких комочков в верхнем слое почвы; поверхность пашни — слитная, а для зяблевой вспашки — слаборебристая.

6. Борозды должны быть прямолинейными, без огрехов, глубоких разъемных борозд и высоких свальных гребней.

7. По окончании пахоты необходимо -запахать поворотные полосы.

8. На склонах следует пахать поперек них.

К предпосевной обработке почвы предъявляют следующие основные требования:

— равномерное рыхление на одинаковую глубину, без выноса на поверхность влажных слоев почвы;

— отклонения средней глубины рыхления не более ±1 см;

— полное уничтожение сорных растений; после обработки ровная поверхность поля, без глубоких борозд, валиков и пропусков (огрехов); борозды прямолинейные.

К обработке почвы после посева (боронование посевов, междурядная обработка пропашных культур) предъявляют такие требования: равномерное рыхление; уничтожение сорняков в междурядьях и рядках; отсутствие повреждений культурных растений.

Основные типы почвообрабатывающих машин. Для каждой системы обработки почвы разработан соответствующий комплекс машин, входящий в систему машин для комплексной механизации возделывания и уборки определенных сельскохозяйственных культур. Большинство комплексов почвообрабатывающих машин становится общим при комплексной механизации возделывания различных сельскохозяйственных культур.

В комплекс машин для основной обработки почвы входят плуги, глубокорыхлители, машины с ротационными рабочими органами и др.

Плуги. В настоящее время разработано и внедрено в производство семейство унифицированных плугов типа ПЛ (плуги лемешные), где 60—70% деталей унифицированы. В это семейство входят навесные ( ПЛН ), полунавесные ( ПЛП ) и прицепные (ПЛ) плуги с различным числом корпусов, рассчитанные на работу с тракторами тяговых классов 14, 30, 40 и 50 кН.

В хозяйствах еще имеется значительное количество навесных и прицепных плугов прежних выпусков. К их числу относится семейство навесных плугов типа ПН с различным числом корпусов (ПН-3-35; ПН-4-35, ПН-5-35; ПН-8-35) и прицепные плуги типа П-5-35МГА (гидрофи-цированные и с механическими подъемниками).

В районах, где почвы засорены камнями, используют плуги с предохранителями ПКС -3-35 и ПКС -4-35. Основную обработку окультуренных солонцов выполняют ярусными плугами (трехъярусный плуг ПГН -40) и культиваторами-рыхлителями КРН -3,5.

Получили применение и оборотные плуги для гладкой пахоты без свальных гребней и разъемных борозд ( ПОН -2-30 и ПОН -30).

Системой машин для комплексной механизации работ в растениеводстве на 1976—1980 гг. предусмотрен выпуск семейства унифицированных трех-, четырех-, пяти-, шести-, семи- v девятикорпусных плугов общего назначения со сменными корпусами, устанавливаемыми в зависимости от условий работы.

Шести-, семи- и девятикорпусные плуги будут выпускаться в полунавесном варианте и смогут перестраиваться в четырех-, пяти- и семикорпусные. Для этого два последних корпуса плуга делаются съемными.

Пятикорпусные плуги выпускаются в двух модификациях—навесными ( ПЛН ) и прицепными (ПЛ) с одним съемным корпусом. Трех- и четырехкорпусные плуги выпускаются только навесными.

Для вспашки почв, засоренных камнями, системой машин предусматривается выпуск семейства трех-, четырех-, шести- и восьмикорпусных плугов (навесных и полунавесных) со сменными корпусами, снабженными автоматическими предохранительными устройствами.

Машины с ротационными рабочими органами — фрезы на основной обработке почвы широкого распространения не получили. Они используются главным образом для специальных работ при освоении новых земель, для улучшения лугов и пастбищ. После значительного улучшения конструкций фрезы начинают все больше и больше внедрять в комбинированных агрегатах для минимальной обработки почвы и для междурядной обработки пропашных культур.

Лущильники. Для лущения стерни в системе зяблевой обработки почвы используются навесные, полунавесные и прицепные лущильники с дисковыми и лемешными рабочими органами. В настоящее время выпускаются дисковые гидрофицированные лущильники типа ЛДГ -5, ЛДГ -10 и ЛДГ -15 и лемешные плуги-лущильники ПЛ-5-25А и ППЛ -10-25.

Культиваторы. В комплекс машин для предпосевной и послепосевной обработок почвы входят культиваторы, бороны, катки, фрезы и другие специализированные машины.

К числу основных операций, выполняемых при подготовке почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных культур, относятся рыхление почвы на глубину заделки семян, глубокое рыхление на глубину пахотного слоя (в засушливых районах), уплотнение почвы, выравнивание поверхности, нарезка гребней и гряд (в районах избыточного увлажнения) и др. Комплекс приемов по послепосевной обработке почвы включает такие операции, как разрушение почвенной корки, прополку и рыхление междурядий, прореживание и прополку в рядах и др. Все эти операции и выполняются большой группой специализированных машин, основными из которых являются культиваторы для сплошной и междурядной обработок почвы. К группе культиваторов для сплошной обработки почвы относятся паровые культиваторы типа КПН (навесные) и К.П (прицепные) с шарнирным креплением рабочих органов, а также культиваторы-рыхлители типа КРН с жестким креплением рабочих органов.

Системой машин на 1976—1980 гг. предусмотрен выпуск культиваторов с различной шириной захвата, а также паровых культиваторов: прицепных КПС -4 и навесных КПСН -4 захватом 4 м, с максимальной глубиной обработки до 12 см и скоростью движения до 12 км/ч для тракторов класса тяги 14—60 кН.

Для глубокого рыхления в систему машин включены культиваторы-рыхлители КРГ -3,6 (навесной для каменистых и тяжелых почв) и ЧКУ -4 (чизель-культиватор)’ с приспособлением для внесения удобрений и нарезки борозд.

Особую группу машин для сплошной обработки почвы составляют культиваторы-плоскорезы, входящие в систему машин для обработки почв, подверженных ветровой эрозии (выдувание ветром наиболее ценных компонентов почвы). Отличительная особенность этих культиваторов — рабочие органы в виде плоскорежущих лап широкого захвата (до 2,5 м), подрезающих сорняки на глубине 8—16 см и оставляющих стерню на поверхности поля в том же состоянии, в котором она находилась до обработки.

Разработан также комплекс мероприятий и соответствующая система почвообрабатывающих машин для борьбы с водной эрозией почв (смыв талой и дождевой водами ценных компонентов почвы).

В комплекс почвообрабатывающих машин для районов, подверженных ветровой и водной эрозии, входят: культиватор-плоскорез КПП -2,2 и противоэрозийный КГ1Э-3,8, культиваторы-плоскорезы-глубокорыхлители КПГ -250 и КПГ -2-Г50; дисковые и лемешные лущильники, культиваторы для сплошной обработки почвы КПГ -4 и КПН -4Г, катки ЗКВГ -1,4 и ЗККМ -6, приспособления для поделки неровностей и некоторые другие машины.

Бороны. Для подготовки почвы к посеву в системе машин на 1976—1980 гг. предусматривается также большая группа машин с дисковыми рабочими органами. В эту группу входят навесные бороны: обычная БДН -3 и тяжелая БДНТ -2,2, а также прицепные БД-10, БДТ -3 и БДТ -7.

Для предпосевной обработки почв во всех зонах страны применяют зубовые и дисковые бороны, а также катки.

Наибольшее распространение получили дисковые бороны типа БД (прицепные и навесные) и зубовые БЗТУ -1,0 (тяжелые) и ЗБЗС -1,0 (средние) .

Системы обработки почвы

Обработку почвы выполняют с помощью целого ряда приемов обычной, мелкой и поверхностной обработок, способствующих регулированию почвенного режима и благоприятному возделыванию сельскохозяйственных культур. В каждом отдельно взятом приеме обработки почвы выполняется одна или несколько технологических операций. Но один прием не решает всех задач, возлагаемых на обработку. Поэтому все приемы обработки почвы при возделывании культуры объединяют в группы, системы.

Система обработки почвы— совокупность последовательных и взаимосвязанных научно-обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте, выполняемых в определенных природно-экономических условиях.

Системы обработки почв дифференцируются в зависимости от возделываемой культуры (под яровые, озимые, промежуточные культуры), гранулометрического состава почвы (легких, средних, тяжелых почв), предшественника (после паров, непаровых (стерневых) предшественников, многолетних трав, пропашных), почвозащитного действия (против водной, ветровой эрозии).

Особую систему составляет обработка почв, загрязненных радионуклидами. Свои особенности имеет обработка переувлажненных минеральных почв, старопахотных торфяных почв, вновь осваиваемых земель.

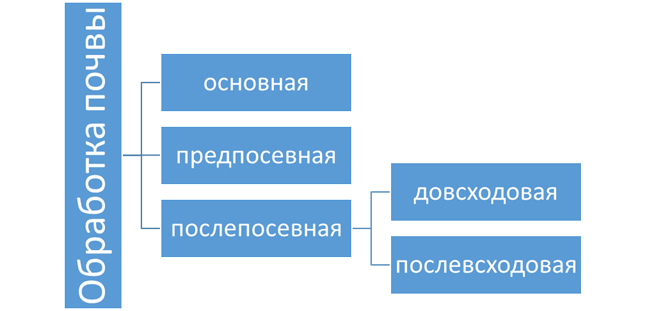

Системы обработки почвы классифицируют по времени выполнения работ(рис.3.17)

Рис. 3.17 Системы обработки почвы

Основная обработка почвы— это первая, наиболее глубокая обработка, выполняемая после уборки предшествующей культуры самостоятельно или в сочетании с приемами поверхностной и мелкой обработки.

Задачи основной обработки почвы: борьба с сорняками, вредителями и возбудителями болезней сельскохозяйственных культур; заделка растительных остатков, удобрений; улучшение свойств почвы; углубление пахотного горизонта; борьба с эрозией почвы.

Срок проведения основной обработки почвы: летний, летнее-осенний, весенний. Основная обработка почвы, проводимая в летне-осенний период под посев будущего года, называется зяблевой.

В зависимости от проводимых технологических операций система основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры может быть отвальной (традиционной, с оборотом пласта), безотвальной, мелкой и нулевой (прямой посев).

В системе основной обработки почвы могут проводитьсявсе приемы основной, поверхностной и мелкой обработки, кроме окучивания и междурядной культивации. Выбор приемов и способов основной обработки почвы зависит от предшественника, засоренности поля, вносимых удобрений, влажности почвы, гранулометрического состава почвы и т.д.

Предпосевная обработка почвы— обработка почвы, проводимая перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур.

Задачи предпосевной обработки почвы: сохранение влаги; создание посевного слоя с благоприятными условиями для жизни культурных растений и микроорганизмов; борьба со всходами сорняков; заделка в почву удобрений, пестицидов; создание условий для посева семян на заданную глубину, ухода за посевами и уборки урожая.

У яровых культур предпосевная обработка почвы проводится весной с начала весенне-полевых работ до посева, у озимых — летом и осенью вслед за основной обработкой.

В системе предпосевной обработки почвы могут осуществляться такие приемы как сплошная культивация, боронование, прикатывание, нарезка гребней, шлейфование. Выбор приема обработкизависит от возделываемой культуры, вносимых удобрений, погодно-климатических условий, типа и гранулометрического состава почвы.

Послепосевная обработка почвыпредставляет собой один или несколько приемов обработки почвы, выполняемых в определенной последовательности после посева или посадки сельскохозяйственных культур до их уборки.

Задачи послепосевной обработки почвы: поддерживание оптимального строения посевного слоя с целью обеспечения наиболее благоприятных для растений режимов почвы; уничтожение всходов сорняков; разрушение почвенной корки; заделка удобрений и пестицидов; создание и сохранение определенной формы поверхности почвы; прореживание (при необходимости) всходов пропашных культур.

По срокам проведенияпослепосевная система обработки почвы делится на довсходовую (прикатывание, боронование) и послевсходовую (боронование, междурядная обработка, окучивание). Выбор приема обработки зависит от возделываемой культуры, погодных условий, степени и вида засоренности поля, типа и гранулометрического состава почвы.

Интенсивная обработка почвы способствует активизации аэробных процессов и разложению органического вещества, снижению естественного плодородия. Бессистемная обработка сухих и переувлажненных почв, особенно тяжелого гранулометрического состава, при которой образуются на поверхности глыбы, разрушаемые последующими поверхностными обработками, приводит к распылению почвы. Такая почва легче подвергается водной и ветровой эрозии. Интенсивная обработка почвы часто способствует потере большого количества влаги. Рыхлые, распыленные почвы не позволяют заделать семена культурных растений на заданную глубину, а при выпадении осадков эти почвы заплывают, образуя корку, что резко снижает полевую всхожесть, а в итоге и урожайность сельскохозяйственных культур. Интенсивная обработка почвы, распыляя почву, приводит к чрезмерному ее уплотнению тракторами, машинами и орудиями.

Отвальная вспашка имеет ряд недостатков, таких как: ухудшение физических свойств почвы, разрушение структуры, образование плужной подошвы, невыровненность поверхности поля, образование развальных борозд и свальных гребней, увеличение водной и ветровой эрозии, большой расход топлива и времени на подготовку почвы.

Согласно рекомендаций РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», в условиях республики вспашку нужно проводить под озимые пшеницу, рапс, ячмень; озимое тритикале на семеноводческих посевах; яровую пшеницу, ячмень пивоваренный и на семена, картофель, сахарную свеклу, на полях после многолетних трав. На тяжело- и среднесуглинистых почвах она должна проводиться ежегодно, на легкосуглинистых — один раз в два года, супесчаных и песчаных — один раз в четыре года.

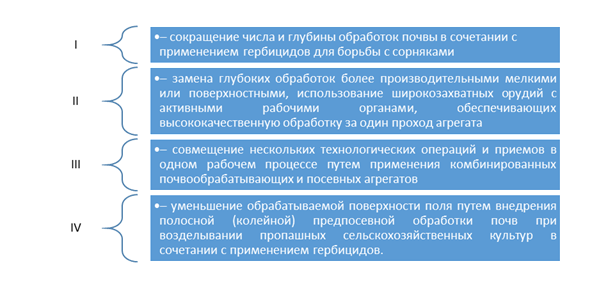

Совершенствование систем обработки почвы в настоящее время осуществляется в направлении минимализации. Приемы и системы минимальной обработки почвы разрабатываются с учетом почвенно-климатических условий, биологических особенностей культуры, наличия многолетних сорняков и др.

Минимальная обработка почвы — обработка, обеспечивающая снижение энергетических и трудовых затрат путем уменьшения количества и глубины обработок, совмещения операций и приемов, осуществляемых в одном рабочем процессе, или уменьшения обрабатываемой поверхности поля и применения при необходимости гербицидов.

Минимализация обработки почвы обеспечивает экономию времени, повышение производительности труда и сокращение сроков выполнения полевых работ как одного из факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Минимализация обработки осуществляется следующими путями:

Рис.3.18 Пути минимализации обработки почвы

Кроме положительной стороны (снижение расхода ГСМ, амортизации техники, экономия трудовых ресурсов, улучшение водного режима почвы в засушливых условиях, сдерживание процесса минерализации органического вещества почвы) минимальная обработка почвы имеет и отрицательную — ухудшение фитосанитарной ситуации на полях, резкая дифференциация пахотного слоя по плодородию (более высокое накопление элементов питания наблюдается в слое 0–10 см и низкое — в слое 10–20 см), заметное уплотнение малогумусных дерново-подзолистых почв с неблагоприятными агрофизическими свойствами. В связи с этим не рекомендуется применять минимальную обработку почвы на тяжелосуглинистых и глинистых почвах с высокой степенью уплотнения, на почвах с неотрегулированным водным режимом (временно избыточно увлажненных), на почвах с низкими показателями плодородия (содержание гумуса менее 2 %, фосфора и калия — менее 100-150 мг/кг почвы) и при балле плодородия менее 25 % (20 % пашни), на склоновых землях (кроме безотвального рыхления).

Безотвальная (чизельная) обработка почвы возможна под озимую рожь и тритикале на зерно, яровые зерновые после пропашных предшественников, кукурузу на постоянных участках, яровой рапс, люпин, горох, вику, однолетние травы. На легкосуглинистых почвах допускается ее проведение один раз в два года, супесчаных — три раза в четыре года.

Мелкая обработка может проводиться под пожнивные и поукосные культуры, озимую рожь на фураж, редьку масличную, яровые зерновые после пропашных. На легкосуглинистых почвах она осуществляется один раз в два года, супесчаных и песчаных — три раза в четыре года.

В системе обработки почв в севообороте следует умело сочетать отвальные и безотвальные орудия, а также комбинированные агрегаты. При этом необходимо соблюдать периодичность проведения обработок в осенний и весенний периоды, не допуская применения одних и тех же приемов на одном поле на протяжении ряда лет. Все виды механических обработок должны проводиться с чередованием их глубины с целью более полного использования всего потенциала физических и физико-химических свойств пахотного горизонта.

При нулевой обработке почвы (No-Till) против сорняков вместо механических обработок применяют гербициды. Сеялки нарезают узкие борозды сошником, куда укладывают семена с одновременным внесением высокоэффективных гербицидов. Междурядные обработки не проводят.

В условиях республики прямой посев (нулевая обработка почвы) рекомендован под пожнивные и поукосные культуры, озимые зерновые и крестоцветные на зеленую массу, редьку масличную, при подсеве трав в дернину на почвах супесчаных и песчаных с содержанием гумуса ≥ 2 %, фосфора и калия не ниже 150–200 мг/кг почвы.