Схемы автоматического управления пуском и торможением двигателей постоянного тока

Процесс торможения двигателей также может быть автоматизирован. После команды на торможение с помощью релейно-контакторной аппаратуры осуществляются необходимые переключения в силовых цепях. При подходе к скорости, близкой к нулю, двигатель отключается от сети. В процессе пуска выключение ступеней происходит через определенные интервалы времени либо в зависимости от других параметров. При этом изменяются ток и скорость двигателя.

Управление пуском двигателя осуществляется в функции ЭДС (или скорости), тока, времени и пути.

Типовые узлы и схемы автоматического управления пуском двигателей постоянного тока

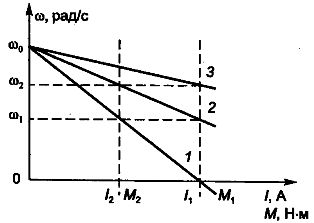

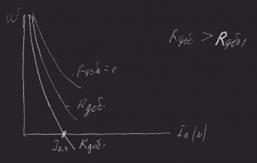

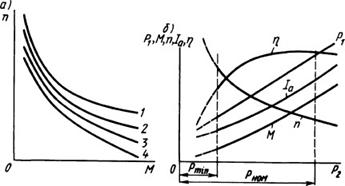

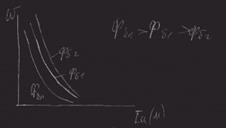

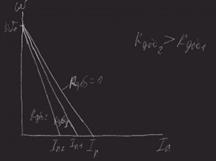

Пуск двигателя постоянного тока параллельного или независимого возбуждения осуществляется с резистором, введенным в цепь якоря. Резистор необходим для ограничения пускового тока. По мере разгона двигателя пусковой резистор по ступеням выводится. Когда пуск закончится, резистор будет полностью зашунтирован, и двигатель перейдет работать на естественную механическую характеристику (рис. 1). При пуске двигатель разгоняется по искусственной характеристике 1, затем 2, а после шунтирования резистора — по естественной характеристике 3.

Рис. 1. Механические и электромеханические характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения (ω — угловая скорость вращения; I1 М1 — пиковый ток и момент двигателя; I2 М2 — ток и момент переключения)

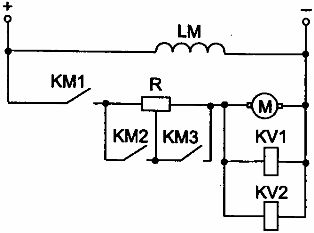

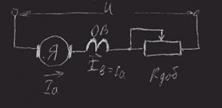

Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока (ДПТ) в функции ЭДС (рис. 2).

Рис. 2. Узел схемы пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции ЭДС

Управление в функции ЭДС (или скорости) осуществляется реле, напряжения и контакторами. Реле напряжения настроены на срабатывание при различных значениях ЭДС якоря. При включении контактора КМ1 напряжение на реле KV в момент пуска недостаточно для срабатывания. По мере разгона двигателя (вследствие роста ЭДС двигателя) срабатывает реле KV1, затем KV2 (напряжения срабатывания реле имеют соответствующие значения); они включают контакторы ускорения КМ2, КМЗ, и резисторы в цепи якоря шунтируются (цепи включения контакторов на схеме не показаны; LM — обмотка возбуждения).

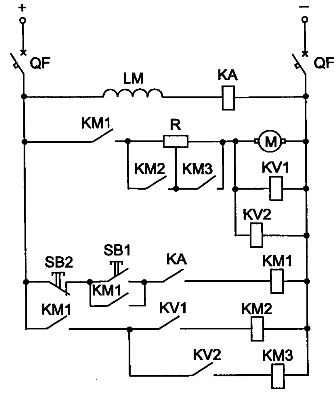

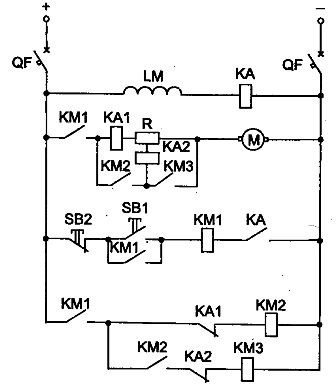

Рассмотрим схему пуска двигателя постоянного тока в функции ЭДС (рис. 3). Угловая скорость двигателя часто фиксируется косвенным путем, т.е. измерением величин, связанных со скоростью. Для двигателя постоянного тока такой величиной является ЭДС. Пуск осуществляется следующим образом. Включается автоматический выключатель QF, обмотка возбуждения двигателя подключается к источнику питания. Срабатывает реле КА и замыкает свой контакт.

Остальные аппараты схемы остаются в исходном положении. Для пуска двигателя необходимо нажать кнопку SB1 «Пуск», после чего контактор КМ1 срабатывает и подключает двигатель к источнику питания. Контактор КМ1 становится на самопитание. Двигатель постоянного тока разгоняется с резистором R цепи якоря двигателя.

По мере увеличения скорости двигателя растет его ЭДС и напряжение на катушках реле KV1 и KV2. При скорости ω1 (см. рис. 1.) срабатывает реле KV1. Оно замыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, который срабатывает и закорачивает своим контактом первую ступень пускового резистора. При скорости ω2 срабатывает реле KV2. Своим контактом оно замыкает цепь питания контактора КМЗ, который, срабатывая, контактом закорачивает вторую пусковую ступень пускового резистора. Двигатель выходит на естественную механическую характеристику и заканчивает разбег.

Рис. 3. Схема пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции ЭДС

Для правильной работы схемы необходимо настроить реле напряжения KV1 на срабатывание при ЭДС, соответствующей скорости ω1, и реле KV2 на срабатывание при скорости ω2.

Для остановки двигателя следует нажать кнопку SB2 «Стоп». Для обесточивания схемы нужно отключить автоматический выключатель QF.

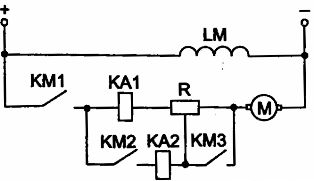

Управление в функции тока осуществляется с помощью реле тока. Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока в функции тока. В схеме, приведенной на рис. 4, применяются реле максимального тока, которые срабатывают при пусковом токе I1 и отпадают при минимальном токе I2 (см. рис. 1). Собственное время срабатывания токовых реле должно быть меньше собственного времени срабатывания контактора.

Рис. 4. Узел схемы пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции тока

Разгон двигателя начинается при резисторе, полностью введенном в цепь якоря. По мере разгона двигателя ток уменьшается, при токе I2 реле КА1 отпадает и своим контактом замыкает цепь питания контактора КМ2, который своим контактом шунтирует первую пусковую ступень резистора. Аналогично осуществляется закорачивание второй пусковой ступени резистора (реле КА2, контактор КМЗ). Цепи питания контакторов на схеме не показаны. По окончании пуска двигателя резистор в цепи якоря будет зашунтирован.

Рассмотрим схему пуска двигателя постоянного тока в функции тока (рис. 5). Сопротивления ступеней резистора выбираются таким образом, чтобы в момент включения двигателя и шунтирования ступеней ток I1 в цепи якоря и момент М1 не превосходили допустимого уровня.

Пуск двигателя постоянного тока осуществляется включением автоматического выключателя QF и нажатием кнопки SB1 «Пуск». При этом срабатывает контактор КМ1 и замыкает свои контакты. По силовой цепи двигателя проходит пусковой ток I1, под действием которого срабатывает реле максимального тока КА1. Его контакт размыкается, и контактор КМ2 не получает питания.

Рис. 5. Схема пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции тока

Когда ток уменьшается до минимального значения I2, реле максимального тока КА1 отпадает и замыкает свой контакт. Срабатывает контактор КМ2 и своим главным контактом шунтирует первую секцию пускового резистора и реле КА1. При переключении ток возрастает до значения I1.

При повторном увеличении тока до значения I1 контактор КМ1 не включается, поскольку его катушка зашунтирована контактом КМ2. Под действием тока I1 реле КА2 срабатывает и размыкает свой контакт. Когда в процессе ускорения ток вновь уменьшается до значения I2, реле КА2 отпадает и включается контактор КМЗ. Пуск заканчивается, двигатель работает на естественной механической характеристике.

Для правильной работы схемы необходимо, чтобы время срабатывания реле КА1 и КА2 было меньше времени срабатывания контакторов. Чтобы остановить двигатель, необходимо нажать кнопку SB2 «Стоп» и выключить автоматический выключатель QF для обесточивания схемы.

Управление в функции времени осуществляется с помощью реле времени и соответствующих контакторов, которые своими контактами закорачивают ступени резистора.

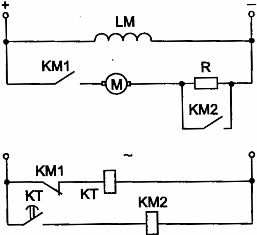

Рассмотрим узел схемы пуска двигателя постоянного тока в функции времени (рис. 6). Реле времени КТ срабатывает сразу при появлении напряжения в схеме управления через размыкающий контакт КМ1. После размыкания контакта КМ1 реле времени КТ теряет питание и с выдержкой времени замыкает свой контакт. Контактор КМ2 через промежуток времени, равный выдержке реле времени, получает питание, замыкает свой контакт и шунтирует сопротивление в цепи якоря.

Рис. 6. Узел схемы пуска ДПТ параллельного возбуждения в функции времени

К достоинствам управления в функции времени относятся простота управления, стабильность процесса разгона и торможения, отсутствие задержки электропривода на промежуточных скоростях.

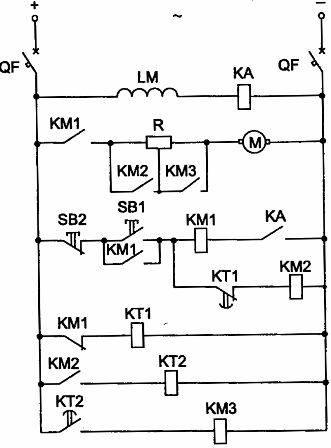

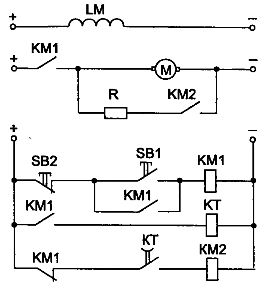

Рассмотрим схему пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции времени. На рис. 7 приведена схема нереверсивного пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Пуск происходит в две ступени. В схеме используются кнопки SB1 «Пуск» и SB2 «Стоп», контакторы КМ1. КМЗ, электромагнитные реле времени КТ1, КТ2. Включается автоматический выключатель QF. При этом катушка реле времени КТ1 получает питание и размыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, Пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки SB1 «Пуск». Контактор КМ1 получает питание и своим главным контактом подключает двигатель к источнику питания с резистором в цепи якоря.

Рис. 7. Схема нереверсивного пуска ДПТ в функции времени

Реле минимального тока КА служит для защиты двигателя от обрыва цепи возбуждения. При нормальной работе реле КА срабатывает и его контакт в цепи контактора КМ1 замыкается, подготавливая контактор КМ1 к работе. При обрыве цепи возбуждения реле КА обесточивается, размыкает свой контакт, затем обесточивается контактор КМ1 и двигатель останавливается. При срабатывании контактора КМ1 замыкается его блокировочный контакт и размыкается контакт КМ1 в цепи реле КТ1, которое обесточивается и замыкает свой контакт с выдержкой времени.

Через промежуток времени, равный выдержке времени реле КТ1, замыкается цепь питания контактора ускорения КМ2, который срабатывает и своим главным контактом закорачивает одну ступень пускового резистора. Одновременно получает питание реле времени КТ2. Двигатель разгоняется. Через промежуток времени, равный выдержке времени реле КТ2, контакт КТ2 замыкается, контактор ускорения КМЗ срабатывает и своим главным контактом закорачивает вторую ступень пускового резистора в цепи якоря. Пуск заканчивается, и двигатель переходит работать на естественную механическую характеристику.

Типовые узлы схем управления торможением двигателей постоянного тока

В системах автоматического управления двигателем постоянного тока применяется динамическое торможение, торможение противовключением и рекуперативное торможение.

При динамическом торможении необходимо обмотку якоря двигателя замкнуть на добавочное сопротивление, а обмотку возбуждения оставить под напряжением. Такое торможение можно осуществить в функции скорости и в функции времени.

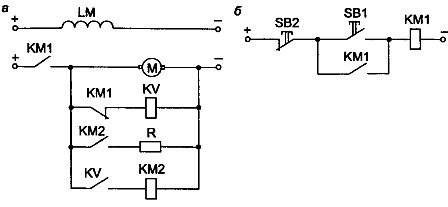

Управление в функции скорости (ЭДС) при динамическом торможении можно выполнить по схеме, приведенной на рис. 8. При отключении контактора КМ1 якорь двигателя отключается от сети, но на его зажимах в момент отключения имеется напряжение. Реле напряжения KV срабатывает и замыкает свой контакт в цепи контактора КМ2, который своим контактом замыкает якорь двигателя на резистор R.

При скорости, близкой к нулю, реле KV теряет питание. Дальнейшее торможение от минимальной скорости до полной остановки происходит под действием статического момента сопротивления. Для увеличения эффективности торможения можно применить две или три ступени торможения.

Рис. 8. Узел схемы автоматического управления динамическим торможением в функции ЭДС: а — силовая цепь; б — цепь управления

Динамическое торможение двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции времени осуществляется по схеме, приведенной на рис. 9.

Рис. 9. Узел схемы динамического торможения ДПТ независимого возбуждения в функции времени

При работе двигателя реле времени КТ включено, но цепь контактора торможения КМ2 разомкнута. Для торможения необходимо нажать кнопку SB2 «Стоп». Контактор КМ1 и реле времени КТ теряют питание; срабатывает контактор КМ2, так как контакт КМ1 в цепи контактора КМ2 замыкается, а контакт реле времени КТ размыкается с выдержкой времени.

На время выдержки реле времени контактор КМ2 получает питание, замыкает свой контакт и подключает якорь двигателя к добавочному резистору R. Осуществляется динамическое торможение двигателя. В конце его реле КТ после выдержки времени размыкает свой контакт и отключает контактор КМ2 от сети. Дальнейшее торможение до полной остановки осуществляется под действием момента сопротивления Мс.

При торможении противовключением ЭДС двигателя и напряжение сети действуют согласно. Для ограничения тока в силовую цепь вводится резистор.

Управление возбуждением электродвигателей постоянного тока

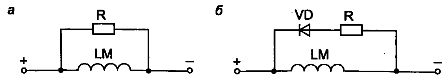

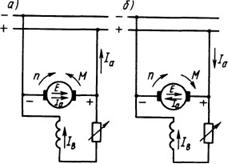

Обмотка возбуждения двигателя обладает значительной индуктивностью, и при быстром отключении двигателя на ней может возникнуть большое напряжение, что приведет к пробою изоляции обмотки. Для предотвращения этого можно использовать узлы схем, приведенные на рис. 10. Сопротивление гашения включается параллельно обмотке возбуждения через диод (рис. 10 ,б). Следовательно, после отключения ток через сопротивление проходит кратковременно (рис. 10, а).

Рис. 10. Узлы схем включения сопротивлений гашения: а — сопротивление гашения включается параллельно; б — сопротивление гашения включается через диод.

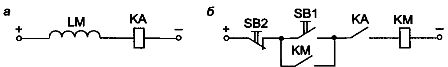

Защита от обрыва цепи возбуждения осуществляется с помощью реле минимального тока по схеме, показанной на рис. 11.

Рис. 11. Защита от обрыва цепи возбуждения: а — силовая цепь возбуждения; б— цепь управления

При обрыве обмотки возбуждения реле КА теряет питание и отключает цепь контактора КМ.

Торможение электродвигателей постоянного тока

В электроприводах с электродвигателями постоянного тока применяют три способа торможения: динамическое, рекуперативное и торможение противовключением.

Динамическое торможение электродвигателя постоянного тока осуществляется путем замыкания обмотки якоря двигателя накоротко или через резистор. При этом электродвигатель постоянного тока начинает работать как генератор, преобразуя запасенную им механическую энергию в электрическую. Эта энергия выделяется в виде тепла в сопротивлении, на которое замкнута обмотка якоря. Динамическое торможение обеспечивает точный останов электродвигателя.

Рекуперативное торможение электродвигателя постоянного тока осуществляется в том случае, когда включенный в сеть электродвигатель вращается исполнительным механизмом со скоростью, превышающей скорость идеального холостого хода. Тогда э. д. с, наведенная в обмотке двигателя, превысит значение напряжения сети, ток в обмотке двигателя изменяет направление на противоположное. Электродвигатель переходит на работу в генераторном режиме, отдавая энергию в сеть. Одновременно на его валу возникает тормозной момент. Такой режим может быть получен в приводах подъемных механизмов при опускании груза, а также при регулировании скорости двигателя и во время тормозных процессов в электроприводах постоянного тока.

Рекуперативное торможение двигателя постоянного тока является наиболее экономичным способом, так как в этом случае происходит возврат в сеть электроэнергии. В электроприводе металлорежущих станков этот способ применяют при регулировании скорости в системах Г — ДПТ и ЭМУ — ДПТ.

Торможение противовключением электродвигателя постоянного тока осуществляется путем изменения полярности напряжения и тока в обмотке якоря. При взаимодействии тока якоря с магнитным полем обмотки возбуждения создается тормозной момент, который уменьшается по мере уменьшения частоты вращения электродвигателя. При уменьшении частоты вращения электродвигателя до нуля электродвигатель должен быть отключен от сети, иначе он начнет разворачиваться в обратную сторону.

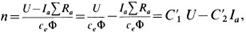

Различают статические и динамические режимы работы двигателей. В статическом режиме ω=const; IЯ=const; UДВ=const и он описывается так называемыми механическими характеристиками

В статическом режиме двигатель независимого возбуждения описывается следующей системой уравнений:

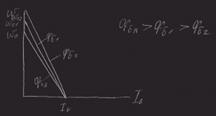

Поскольку применяемые в системах автоматического управления двигатели являются управляемыми, различают два типа управления двигателями постоянного тока — якорное управление и полюсное управление.

При якорном управлении производится изменение напряжения, подаваемого в якорную цепь без изменения возбуждения. При полюсном управлении, наоборот, меняется поле возбуждения путем изменения тока в обмотках главных полюсов iB. Для расширения диапазона управления применяют также комбинированное управление.

При полюсном управлении ФB=const, поэтому уравнение механической характеристики согласно

Электрическая машина работает в режиме двигателя при 0 MК.З. происходит вращение двигателя в противоположную сторону под действием внешнего момента — машина работает в режиме тормоза (режим противовключения), при ω>ω0 машина работает в режиме генератора на сеть, имеющую напряжение UH.

Для холостого хода, когда M=0, эта характеристика имеет вид гиперболы

Двигатель постоянного тока как динамическая система описывается следующими уравнениями в операторной форме:

На основании этих уравнений может быть построена структурная схема двигателя как динамической системы

где

Пользуясь формулой Хевисайда, по передаточным функциям можно построить переходные процессы, например при пуске двигателя, как это показано на

Рис. 5-7б. Переходный процесс при пуске ДПТ.

При TM»TЯ, как это обычно бывает, получим выражения для тока и скорости при пуске:

Для анализа динамики двигателя постоянного тока при полюсном управлении рассматривают уравнения, аналогичные уравнениям

Производят линеаризацию системы для малых отклонений относительно каких-то нулевых значений, представив переменные в следующем виде:

Тогда на основании уравнений

На основании этих уравнений может быть построена структурная схема двигателя как динамической системы при полюсном управлении (

Рис. 5-8а. Структурная схема ДПТ при полюсном управлении.

С помощью этой схемы получим передаточную функцию для ДПТ при полюсном управлении

По этой передаточной функции, пользуясь формулой Хевисайда, можно получить кривые переходного процесса в двигателе при ступенчатом изменении напряжения возбуждения, показанные на

Рис. 5-8б. Переходный процесс при пуске ДПТ при полюсном управлении.

Характ-ки дв-ей с посл-м и незав-ым возб-ем

25)Механические характеристики электродвигателей

постоянного тока

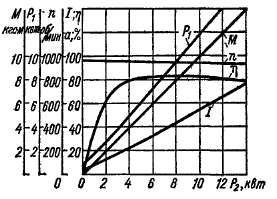

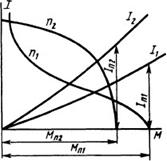

Механической характеристикой двигателя называется зависимость частоты вращения якоря n2 от момента на валу M2 при U = const и Iв = const.

Уравнение (11.6) является уравнением механической характеристики двигателя с параллельным возбуждением.

Рис. 11.14

Эта характеристика является жесткой. С увеличением нагрузки частота вращения

такого двигателя уменьшается в небольшой степени (рис. 11.15).

На рисунке 11.16 изображен двигатель последовательного возбуждения. Якорная обмотка и обмотка возбуждения включены последовательно.

Рис. 11.15 Рис. 11.15 |  Рис. 11.16 Рис. 11.16 |

Ток возбуждения двигателя одновременно является током якоря. Магнитный поток индуктора пропорционален току якоря.

где k — коэффициент пропорциональности.

Момент на валу двигателя пропорционален квадрату тока якоря.

Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения является мягкой (рис. 11.17).

Рис. 11.17 Рис. 11.17 | Уравнение механической характеристики двигателя последовательного возбуждения выглядит следующим образом:  |

С увеличением нагрузки скорость двигателя резко падает.

С уменьшением нагрузки на валу двигатель развивает очень большую частоту вращения. Говорят, что двигатель идет вразнос. Работа двигателя последовательного возбуждения без нагрузки недопустима.

Двигатель смешанного возбуждения имеет механическую характеристику, представляющую собой нечто среднее между механическими характеристиками двигателя параллельного и последовательного возбуждения.

Скорость вращения двигателя с последовательным возбуждением можно регулировать теми же способами, что и у двигателя с независимым возбуждением. Но так как двигатель с последовательным возбуждением обладает определенными особенностями, для регулирования скорости приходится применять специальные схемные решения.

Схема регулирования скорости вращения двигателя с последовательным возбуждением введением активного сопротивления в цепь якоря.

При введении активного сопротивления в цепь якоря, скорость вращения снижается, и при достаточно больших значениях добавочного сопротивления можно получить точку короткого замыкания.

Рассмотрим изменение скорости изменением магнитного потока.

Для того чтобы изменить ток в обмотке возбуждения не изменяя других параметров двигателя, используются специальные схемные решения – шунтирование обмотки возбуждения двигателя активным сопротивлением Rш.

Чем меньше шунтируемое сопротивление, тем меньше ток возбуждения.

Регулировочные характеристики при изменении магнитного потока.

Как видно из электромеханической характеристики двигателя независимого возбуждения, увеличение тока нагрузки или тока якоря приводит к уменьшению скорости вращения. Это вызвано физическими процессами, происходящими внутри машины. У многих производственных механизмов возникает необходимость в изменении скорости вращения двигателя пи постоянной нагрузке. Это связано с технологическим процессом, выполняемым данным производственным механизмом.

Регулированием скорости называется изменение скорости вращения двигателя при постоянном токе нагрузки.

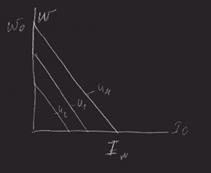

Из формулы электромеханической характеристики видно, что скорость вращения двигателя можно изменить тремя способами:

1. Изменением активного сопротивления в цепи якоря.

2. Изменением магнитного потока.

3. Изменением напряжения на зажимах якоря.

Прежде чем рассматривать регулировочные характеристики, введем понятие естественной и искусственной характеристик.

Зависимость скорости вращения двигателя от тока якоря, снятая при номинальном напряжении, номинальном магнитном потоке и отсутствии добавочных сопротивлений в цепи якоря называется естественной характеристикой.

Если хотя бы один из параметров (U или Фδ) отличается от номинальных или в цепи якоря имеется добавочное внешнее сопротивление, характеристика называется искусственной.

Изменение сопротивления.

Изменение магнитного потока.

Изменение напряжения.

Свойства двигателей постоянного тока, как и генераторов, в основном определяются способом питания обмотки возбуждения. В связи с этим различают двигатели с параллельным, независимым, последовательным и смешанным возбуждением. Схемы включения двигателей отличаются от схем включения соответствующих генераторов только наличием пускового реостата, который вводится для ограничения тока при пуске.

Обратимость электрической машины.Машина постоянного тока с независимым или параллельным возбуждением, подключенная к сети с постоянным напряжением, может работать как в генераторном, так и в двигательном режиме и переходить из одного режима работы в другой.

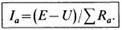

Для контура «обмотка якоря—сеть», согласно второму закону Кирхгофа,

Если E>U, то ток 1а совпадает по направлению с ЭДС Ε и машина работает в генераторном режиме (рис. 10.50, а). При этом электромагнитный момент Μ противоположен направлению вращения n, т. е. является тормозным. Уравнением (10.40) для генераторного режима имеет вид

Рис. 10.50.Схемы работы машины постоянного тока в генераторном (а)

и двигательном (б) режимах

Если E IНОМ) можно считать, что Ф

При /а Iном скоростная характеристика становится линейной, так как частота вращения

где С3 — постоянная.

При Ia>IHOM моментная характеристика линейная, так как

Рис. 10.54.Механические (а) и рабочие (б) характеристики двигателя

с последовательным возбуждением

где С’з — постоянная.

Включая в цепь якоря пусковые реостаты с сопротивлениями Rnl9 Rn2 и Rn3 кроме естественной характеристики 1 можно получить семейство реостатных характеристик 2, 3 и 4, причем, чем больше Rn, тем ниже располагается характеристика.

Из рассмотрения рис. 10.54, а следует, что механические характеристики рассматриваемого двигателя (естественная и реостатные) являются мягкими и имеют гиперболический характер. При малых нагрузках частота вращения п резко возрастает и может превысить максимально допустимое значение (двигатель идет «в разнос»). Поэтому такие двигатели нельзя применять для привода механизмов, работающих в режиме холостого хода или при небольшой нагрузке (различные станки, транспортеры и пр.). Обычно минимально допустимая нагрузка составляет (0,2. 0,25)IНОМ; только двигатели малой мощности (десятки ватт) используют для работы

Рис. 10.55.Характеристики двигателей с последовательным

и параллельным возбуждением

в устройствах, где возможен холостой ход. Чтобы предотвратить возможность работы двигателя без нагрузки, его соединяют с приводным механизмом жестко (зубчатой передачей или глухой муфтой); применение ременной передачи или фрикционной муфты для включения недопустимо.

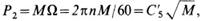

Несмотря на указанный недостаток, двигатели с последовательным возбуждением широко применяют в различных электрических приводах, особенно там, где имеется изменение нагрузочного момента в широких пределах и тяжелые условия пуска (грузоподъемные и поворотные механизмы, тяговый привод и пр.). Это объясняется тем, что мягкая характеристика рассматриваемого двигателя более благоприятна для указанных условий работы, чем жесткая характеристика двигателя с параллельным возбуждением. При жесткой характеристике частота вращения n почти не зависит от момента М, поэтому мощность

где С5 — постоянная.

При мягкой характеристике двигателя с последовательным возбуждением частота вращения η обратно пропорциональна

где С5 — постоянная.

Поэтому при изменении нагрузочного момента в широких пределах мощность Р2, а следовательно, мощность Р1 и ток 1а у двигателей с последовательным возбуждением изменяются в меньших пределах, чем у двигателей с параллельным возбуждением; кроме того, они лучше переносят перегрузки. Например, при заданной кратности перегрузки по моменту М/Мном = kM ток якоря в двигателе с параллельным возбуждением увеличивается в kм раз, а в двигателе с последовательным возбуждением — только в