- Как устроен задний привод?

- Характеристика

- Как устроен задний привод?

- Плюсы

- Динамика разгона

- Недостатки

- О проходимости

- Какие автомобили заднеприводные?

- Заключение

- Заднеприводные автомобили: достоинства и недостатки заднего привода

- Что лучше: задний привод или передний?

- Дифференциал автомобиля: устройство, виды и принцип работы

- Дифференциал как часть трансмиссии

- Устройство и принцип работы

- При прямолинейном движении

- При повороте

- При пробуксовке

- Преимущества и недостатки

- Разновидности автомобильных дифференциалов

- Дифференциал с полной блокировкой

- Межосевой дифференциал с блокировкой типа Torsen

- Преимущества дифференциалов этой конструкции

- Недостатки

- Дифференциалы Квайф

- Вискомуфта

- Видео на тему

- Виды блокировок дифференциала

- Как работает самоблокирующийся дифференциал

- Самые распространенные типы самоблоков

Как устроен задний привод?

На данный момент существуют автомобили с разными типами приводов. Это передний, полный и задний. При выборе машины будущий владелец должен знать особенности каждого. Большинство профессиональных водителей предпочитают покупать именно заднеприводный автомобиль. В чем его особенности? Об этом мы поговорим в нашей статье.

Характеристика

Заднеприводный автомобиль подразумевает наличие классической компоновки и размещения агрегатов. Двигатель и коробка здесь расположены продольно. Это самая простая схема. Поэтому первые автомобили были именно с задним приводом.

Но в последнее время наблюдается тенденция перехода на передний привод. Он считается более технологичным. Но такие производители, как «БМВ», «Мерседес» и прочие, до сих пор не отказываются от «устарелой» компоновки.

Как устроен задний привод?

Заднеприводный автомобиль не имеет поперечного расположения двигателя. Здесь используется упрощенная схема.

Сначала идет двигатель, затем коробка, карданный вал и мост с дифференциалом. В отличие от переднего заднеприводный автомобиль имеет более равномерную развесовку. В отличие от «технологичных» аналогов здесь масса не сосредоточена в одной точке. Отсюда более правильное распределение массы и нагрузки.

Основными узлами являются:

- Карданный вал.

- Задний мост с дифференциалом.

Давайте рассмотрим особенности каждого элемента.

Карданный вал

Он являет собой стальной стержень цилиндрической формы. Через крестовины данный вал крепится к коробке передач. С другой стороны механизм соединяется с задним мостом. Располагается карданный вал под кузовом. Если это легковой автомобиль, для его размещения выводят специальный тоннель. Это нужно для того, чтобы металлический стержень не деформировался об камни и асфальт.

Карданная передача весьма надежная. Однако основные проблемы касаются крестовин. Они постоянно выходят из строя. И неважно, какой марки выпускался заднеприводный автомобиль. Исключение составляют ШРУСовые соединения. Впервые они были использованы на &laqlaquo;Ниве». Однако на ульяновском «Козлике» (УАЗ 469) до сих пор используют крестовины в качестве основного соединения.

Задний мост

В его корпусе имеется дифференциал. Находится он посередине моста. Именно этот механизм получает крутящий момент от карданной передачи. В дифференциал заднего моста встроены полуоси. Они надежно соединяются с колесами. Когда вращается карданный вал, он приводит в действие дифференциал.

Тот в свою очередь вращает колеса через полуось. Также отметим, что внутри заднего моста для смазки шестерен дифференциала и полуосей используется трансмиссионная жидкость. Для того чтобы она не вытекла, в конструкции предусмотрены сальники.

На некоторых автомобилях задний мост тоже утапливается в кузов, чтобы механизм меньше повреждался. Однако из-за этого значительно уменьшается пространство в салоне и багажнике. Но почему тогда до сих пор выпускаются заднеприводные автомобили марки «БМВ», «Инфинити» и так далее?

На это есть свои причины. Давайте рассмотрим, какими преимуществами обладает данный тип привода.

Плюсы

Первый плюс – это свободное пространство под капотом. Его у заднеприводных автомобилей намного больше ввиду равномерного расположения элементов. На переднем приводе все узлы собраны именно в подкапотной части. Это затрудняет техническое обслуживание автомобиля. Следующий плюс – правильная развесовка. Благодаря этому мы получаем равномерную нагрузку на переднюю и заднюю ось.

Также данный тип привода передает меньше вибраций на руль и сам кузов. Машина отлично слушается руля. При желании можно войти в управляемый занос. Задней оси заднеприводного автомобиля ничего не будет. Если отпустить газ, машина снова выровняется и продолжит движение. Именно задний привод подходит для дрифта.

Ведущая нагрузка осуществляется на заднюю ось, а передняя выполняет лишь функцию управления. От трансмиссии и других узлов вы не услышите вибраций, как это бывает на некоторых авто с передним приводом. Следующий плюс – это маневренность. В конструкции отсутствуют ШРУСы на передних колесах, а потому угол разворота значительно больше. Это очень полезно при движении в пробке или во время парковки.

Угол выворота на таких авто на 15 процентов больше, чем на переднеприводных. Также отметим высокую ремонтопригодность. Обслуживание здесь на порядок дешевле. Не удивительно, что коммерческая техника до сих пор оснащается данным типом привода.

Динамика разгона

Этому аспекту уделим особое внимание. На таких машинах более динамичный разгон. Если «переборщить» с газом, то при старте можно получить занос заднеприводного автомобиля. В это время кузов машины идет назад. Исходя из законов физики, нагрузка на заднюю ось увеличивается.

В результате колеса получают больший зацеп. Машина не шлифует, как это есть на переднем приводе. И неважно, какая мощность двигателя – результат будет примерно одинаковый. Поэтому в драг-рейсинге используют только машины с задним приводом.

Недостатки

Конструкция предполагает наличие множества дополнительных узлов. Это кардан, мост, дифференциал, полуоси. В то время как для передачи крутящего момента на переднем приводе достаточно применить шарнир равных угловых скоростей.

Поэтому цена на такие автомобили несколько выше. Следующее – это наличие жидкостей. В дифференциале используется порядка двух литров трансмиссионного масла. Его следует менять каждые 30 тысяч километров. В ШРУСе же забита смазка на весь срок эксплуатации. Требуется внимательно следить за состоянием сальников. Если течет мост, это очень плохо.

При низком уровне смазки зубья дифференциала изнашиваются сильнее. А стоимость нового моста даже на отечественный УАЗик не менее 40 тысяч рублей. Еще один недостаток – это наличие выступов в салоне для карданного вала и заднего моста.

О проходимости

В плане заснеженных дорог или грязи задний привод существенно проигрывает. Колеса толкают автомобиль сзади. В итоге он «прокапывает» себе снежную ловушку. Автомобиль начинает зарываться. Поэтому на автомобилях увеличенной проходимости используется (нет, не передний), а полный привод.

Однако ввиду наличия двух мостов и раздаточной коробки существенно усложняется конструкция. Это влечет за собой дорогостоящий ремонт узлов и агрегатов. Но с точки зрения проходимости он является лидером.

Какие автомобили заднеприводные?

Как мы уже сказали ранее, сейчас такую компоновку делают только на дорогих машинах. Это немецкие «БМВ» и «Мерседес», «Ягуар», «Инфинити», «Майбах», а также некоторые японские машины «Тойота» и «Ниссан». Среди отечественных это «Волга» и классические модели ВАЗ. Ну и конечно же, вся коммерческая техника. Бюджетных автомобилей с таким типом привода сейчас не производят.

Заключение

Итак, мы выяснили особенности заднего привода. Несмотря на популярность конкурирующего переднего, он до сих пор остается актуален. Особенно это касается коммерческой техники. Ведь здесь идет рамная конструкция. И делать выступы под мост и кардан просто нет смысла – дорожный просвет грузовика позволяет использовать их и без дополнительных тоннелей.

Заднеприводные автомобили: достоинства и недостатки заднего привода

Если объяснять принцип заднего привода на пальцах, то получается так: задние колеса соединены с двигателем, который их раскручивает, и они толкают машину. Передняя ось движется накатом.

Споры о том, какой привод лучше начались на заре автомобилестроения. Раньше было больше заднеприводных автомобилей, теперь с передним приводом, а вопрос о том, что лучше до сих пор без ответа.

Что лучше: задний привод или передний?

Преимущества заднеприводных автомобилей — это недостатки переднеприводных. Главное достоинство заднего привода — в его умении «держать» машину на дороге. Ускорение нагружает заднюю ось, крепко цепляя автомобиль за дорогу. Передние ведущие колеса чаще начинают буксовать, потому что на них недостаточный вес. Мощность мотора с ведущей задней осью раскрывается полностью. Тут есть и обратная сторона — слишком большой вес может сорвать задние колеса в юз — автомобиль приходится ловить, дозируя газ. Чтобы управляемость не страдала, инженеры бьются над задачей идеальной развесовки, стараясь повесить на каждую ось ровно половину веса машины. Некоторым удается.

Спорный плюс ради которого многие выбирают именно заднеприводные автомобили — возможность получить максимум от машины на дороге, но при условии, что водитель опытный и чувствует связь между мотором, колесами и рулем. Задний привод + мощный мотор = резвый разгон. Неслучайно на большинстве суперкаров задние колеса первыми начинают движение. У заднего привода под капотом и на оси меньше деталей, поэтому колеса могут поворачиваться на бо́льший угол. Машина становится маневренее — ей нужно меньше места для разворота.

У машин с задним приводом колеса изнашиваются равномернее: у переднего привода задняя ось почти без нагрузки только «катится», а передние покрышки принимают на себя еще и повороты.

Недостаток заднего привода начинается там, где многие видят его достоинство: это управляемость. Объективно для заснеженных дорог и после дождя задний привод опаснее. Такую машину сложнее держать в заданной траектории движения, она проще срывается в занос и требует от водителя хороших водительских навыков. Нужно «чувствовать» машину и уметь прогнозировать ее поведение в любой дорожной ситуации. Еще у заднего привода не все хорошо с проходимостью — такие машины быстрее начинают буксовать и зарывать себя в грязную кашу из-за веса на задней оси, который вдавливает в землю. Зная такие особенности, водители в нашей стране чаще выбирают передний или полный привод.

Дифференциал автомобиля: устройство, виды и принцип работы

Интересное механическое устройство, известное человечеству с давних времен. Несколько лет назад ученые считали, что первый механизм, работающий по типу дифференциала, был использован в антикитерском механизме – удивительной находке, поднятой со дна моря, и оказавшейся самым настоящим древним калькулятором для астрономических вычислений. Так что сама идея дифференциала не нова, однако настоящее признание она получила только с появлением первых автомобилей.

Дифференциал как часть трансмиссии

Дифференциал в автомобиле — это механизм, распределяющий крутящий момент карданного вала трансмиссии между ведущими колесами передней или задней оси (в зависимости от типа привода), позволяя каждому из них вращаться без пробуксовки. В этом заключается основное назначение дифференциала.

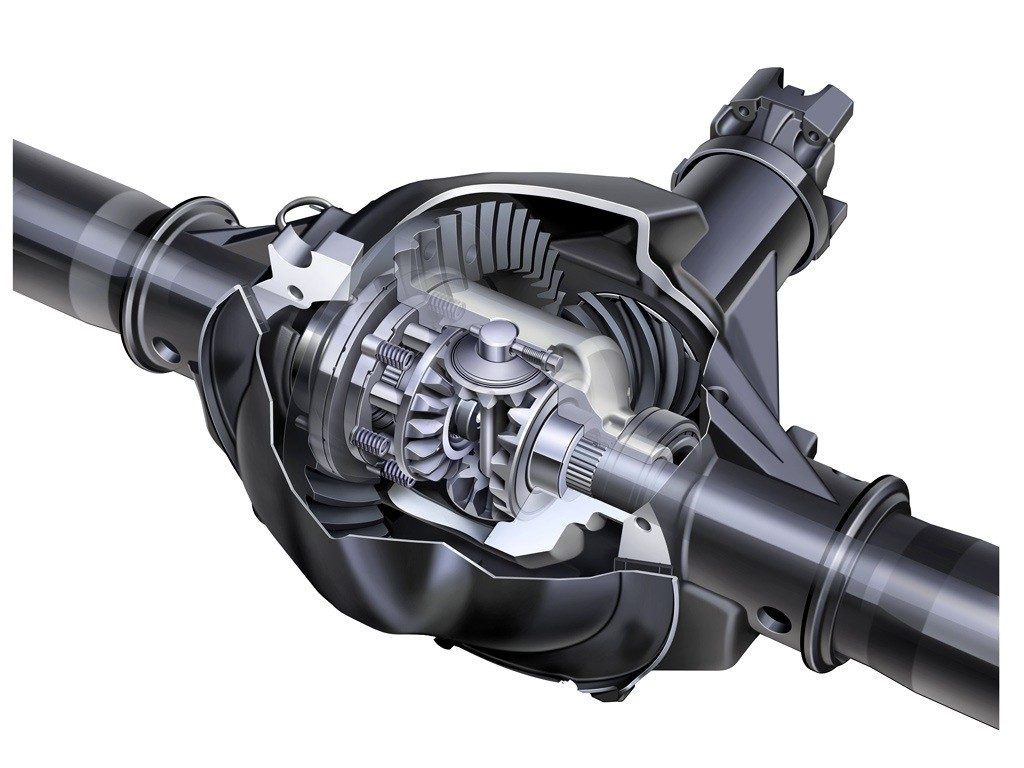

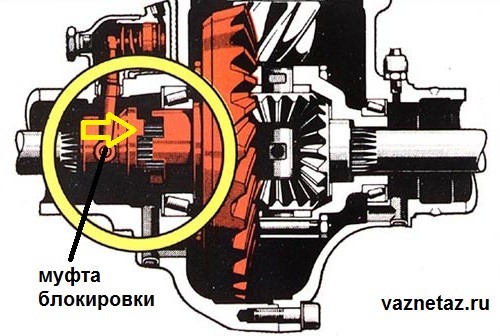

Ведуший мост с дифференциалом в разрезе

При прямолинейном движении, когда колеса нагружены одинаково и имеют равную угловую скорость вращения – механизм работает в качестве передаточного звена. Если условия движения изменяются (поворот, пробуксовка) – нагрузка становится неравномерной. У полуосей появляется необходимость вращаться с разными скоростями, и, как следствие, становится необходимым распределить полученный крутящий момент между ними в определенном соотношении. Тогда узел выполняет вторую важную функцию: обеспечение безопасного маневрирования автомобиля.

Схема расположения дифференциала зависит от типа привода автомобиля:

- Передний привод – картер коробки передач.

- Задний привод – корпус ведущего моста.

- Полный привод – корпусы переднего и заднего мостов (для передачи крутящего момента ведущим колесам) или раздаточная коробка (для передачи крутящего момента ведущим мостам).

Дифференциал на автомобилях появился не сразу. Конструкторы первых «самодвижущихся экипажей» были очень озадачены плохой маневренностью своих изобретений. Вращение колёс с одинаковой угловой скоростью во время прохождения поворота приводило к тому, что одно из них начинало буксовать или, наоборот, полностью теряло контакт с дорогой. Инженеры вспомнили, что на ранних прототипах первых автомобилей, снабжаемых паровыми двигателями, было устройство, позволявшее избежать потери управляемости.

Механизм распределения вращающего момента изобрёл француз Онесифор Пеккёр. В устройстве Пеккёра присутствовали валы и шестерни. Через них крутящий момент от мотора поступал к ведущим колёсам. Но даже после применения изобретения Пёккера проблема пробуксовки колёс на поворотах не решилась полностью. Выявились недостатки системы. Например, одно из колес в какой-то момент терял сцепление с дорогой. Сильнее всего это проявлялось на обледенелых участках.

Пробуксовка в таких условиях часто приводила к авариям, поэтому конструкторы надолго задумались над тем, как предотвратить занос машины. Решение было найдено Фердинандом Порше. Он стал изобретателем кулачкового механизма, который ограничивал проскальзывание колёс ведущего моста. Немецкое устройство дифференциала нашло применение в автомобилях Volkswagen.

Устройство и принцип работы

С технической точки зрения дифференциал устроен достаточно просто, но при этом он способен выдерживать огромные нагрузки. Что внутри этого узла и как он работает?

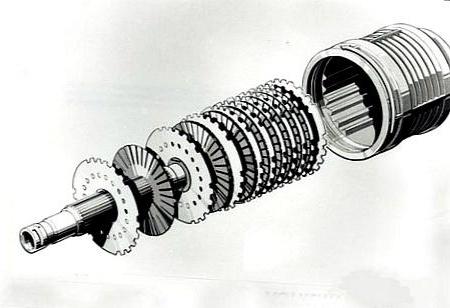

Устройство типового дифференциала

По своему типу это планетарный редуктор со всеми необходимыми элементами.

- Шестерня главной передачи – подает вращение от КПП на дифференциал.

- Ведомая шестерня связана и с главной передачей, и с шестернями-сателлитами.

- Сателлиты – закреплены в «чашке» ведомой шестерни, так что вращаются вместе с ней.

- Шестерни полуосей – соединены с сателлитами и не контактируют с остальными элементами дифференциала.

Детально показано на видео-ролике, ниже.

- От КПП выходит вал главной передачи, от которого вращение передается на ведомую шестерню.

- Ведомая шестерня и скрепленная с ней «чашка» (водило) принимают крутящий момент.

- Вращаясь, ведомая шестерня и чашка приводят в движение шестерни-сателлиты.

- Сателлиты, в свою очередь, передают вращение на полуоси.

- При равной нагрузке на полуоси (когда автомобиль движется по прямой дороге с равномерным покрытием) сателлиты не вращаются. Работает только ведомая шестерня, в чашке которой закреплены сателлиты, и они описывают обороты вместе с ней, при этом не совершая вращения вокруг своей оси. Таким образом, момент вращения распределяется на полуоси поровну, 50:50.

- Когда автомобиль поворачивает и одно из колес должно замедлить, а второе – ускорить движение, сателлиты приходят в движение. За счет конической зубчатой передачи они, вращаясь, замедляют одну полуось и ускоряют вторую. Другими словами, перераспределяют момент вращения в нужной пропорции, вплоть до 0:100 без потери усилия.

- При пробуксовке одного колеса включается механизм блокировки, без которого на то колесо, которое вращается быстрее, ушел бы весь момент вращения. Без блокировки автомобиль останавливается при попадании хотя бы одного колеса на скользкую поверхность.

При прямолинейном движении

Когда автомобиль движется прямолинейно по гладкой поверхности с твёрдым сухим покрытием, обе полуоси вращаются с одинаковой угловой скоростью. Полуосевые шестерни находятся в покое одна относительно другой, весь дифференциал сильно похож на монолитную конструкцию.

Сателлиты, будучи связанными через свои зубья с обеими полуосевыми шестернями, относительно своих осей не вращаются. Момент распределяется поровну между осями, если дифференциал симметричный и свободный, то есть лишён блокировок. Впрочем, с блокировками в таком идеальном случае будет то же самое.

При повороте

В повороте, а это обычный режим работы дифференциала, поскольку идеальных прямых в природе не существует, одно из колёс всегда будет вращаться быстрее. Сателлиты придут в движение относительно своих осей, но связь между полуосевыми шестернями и корпусом не утратят. То есть момент продолжит передаваться от корпуса к колёсам, причём всё в том же соотношении 50/50.

Это очень любопытно рассмотреть с точки зрения мощности. Момент одинаков, а скорость у внешнего от поворота колеса больше, то есть и мощность на него передаётся пропорционально большая.

И это неудивительно, так как чем больше скорость, тем выше потери, которые компенсируются добавкой мощности. При этом ни малейших помех вращению колёс с разной скоростью создаваться не будет, в отличие от жёсткой связи.

При пробуксовке

Гораздо менее приятно дела обстоят в том случае, когда одно из колёс попало на относительно скользкий участок дороги и сорвалось в пробуксовку при разгоне. Сцепления с дорогой нет, а значит момент сопротивления покрытия резко падает. Но этот момент всегда равен тяговому, это закон физики. Значит и тяговый момент упадёт.

Свободный симметричный дифференциал делит тягу пополам между колёсами. Всегда 50/50. То есть при падении момента на одном до нуля, на втором он обнулится автоматически. Автомобиль начнёт терять скорость, а если речь идёт о трогании с места на льду или жидкой грязи, то он просто там и останется, не сумев выехать из засады.

В этом главный недостаток свободного дифференциала. Он может передать усилие только то, которое способно переварить колесо, находящееся в худших условиях. Даже если второе будет на сухом чистом асфальте, автомобиль никуда не поедет. Вся энергия уйдет на быстрое и бесполезное вращение буксующего колеса.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество дифференциала – это то, что он дал возможность выполнять повороты. Скорость движения каждого колеса на ведущей оси подстраивается под дорожную ситуацию совершенно автоматически, без участия водителя, так что безопасность и маневренность транспортного средства выросли в десятки раз после внедрения этого механизма. Сегодня дифференциал той или иной конструкции используется во всех видах автомобильного транспорта.

Еще одно преимущество – довольно высокая надежность узла. Планетарная передача выдерживает большие нагрузки, а особенности некоторых типов дифференциала еще дополнительно повышают его мощность и стойкость к износу

Основным недостатком можно назвать необходимость использовать механизм блокировки, чтобы автомобиль мог двигаться и по льду, и по сложным дорогам. Ручная, автоматическая или электронная – любой тип блокировки должен применяться обязательно, а это означает, что появляется дополнительный механизм, который может выйти из строя.

И, конечно, нельзя забывать о контроле за техническим состоянием узла. Это еще один узел, в котором нужно менять масло, хоть и не часто, и отслеживать износ деталей. И, кстати, о необходимости этой процедуры многие автовладельцы забывают.

Разновидности автомобильных дифференциалов

Помимо конического, цилиндрического и червячного, существуют и успешно используются следующие разновидности дифференциалов: дифференциал с полной блокировкой, дифференциал Торсен, дифференциал Квайф, вискомуфта.

Дифференциал с полной блокировкой

Дифференциалы этого типа чаще всего используются на грузовиках и внедорожниках. Их блокировка включается и отключается непосредственно из салона с помощью специальной клавиши водителем. Они используются для повышения проходимости автомобилей.

Межосевой дифференциал с блокировкой типа Torsen

Конструкция рабочего привода данной системы состоит из следующих единиц:

- корпус;

- правая полуосевая шестерня;

- левая полуосевая шестерня;

- сателлиты правой и левой полуосевых шестерен;

- выходные валы.

Стоит отметить, что дифференциал Torsen имеет наиболее совершенную конструкцию.

Межосевой блокируемый дифференциал Torsen состоит из ведомых и ведущих червячных колес, иначе называемых полуосевыми и саттелитами. В такой системе блокировка случается вследствие особенностей функционирования шестерен данного типа. В нормальном состоянии им задается определенное передаточное число. Если колеса имеют хорошее сцепление с поверхностью и движутся плавно, работа дифференциала происходит точно так же, как и у симметричного. Но как только происходит резкое увеличение момента, саттелит пытается начать движение в обратную сторону. Полуосевая червячная шестерня перегружается, и происходит блокировка выходных валов. При этом лишний крутящий момент двигателя переходит на другую ось. Максимальная степень перераспределения момента для дифференциалов Torsen – 75 на 25.

Наиболее известной разновидностью данной системы является Torsen Audi Quattro. Это один из самых популярных механизмов в конструкциях современных полноприводных автомобилей. Его неоспоримыми преимуществами являются широкий спектр переброса вращающего момента, мгновенная скорость срабатывания и отсутствие негативного влияния на тормозную систему. А вот к недостаткам можно отнести сложность конструкции со всеми сопутствующими последствиями.

Преимущества дифференциалов этой конструкции

Преимуществ у данной конструкции достаточно много. Данный механизм устанавливают за то, что точность его работы чрезвычайно высокая, при этом работает устройство очень плавно и тихо. Мощность распределяется между колесами и мостами автоматически – какое-либо вмешательство водителя не нужно. Перераспределение момента никак не влияет на торможение. Если дифференциал эксплуатируется корректно, то обслуживать его не нужно – от водителя требуется только проверять и периодически менять масло.

Именно поэтому многие водители ставят дифференциал “Торсен” на “Ниву”. Там также применена система постоянного полного привода и никакой электроники, поэтому нередко любители экстрима меняют штатный дифференциал на данный узел.

Недостатки

Есть и минусы. Это высокая цена, ведь внутри конструкция устроена достаточно сложно. Так как дифференциал работает на принципе терния, из-за этого повышается расход топлива. При всех преимуществах КПД довольно низкий, если сравнивать с похожими системами другого типа. Механизм имеет высокую предрасположенность к заклиниванию, а износ внутренних элементов довольно интенсивный. Для смазки нужны специальные продукты, так как при работе узла выделяется много тепла. Если на одной оси установлены разные колеса, то детали изнашиваются еще более интенсивно.

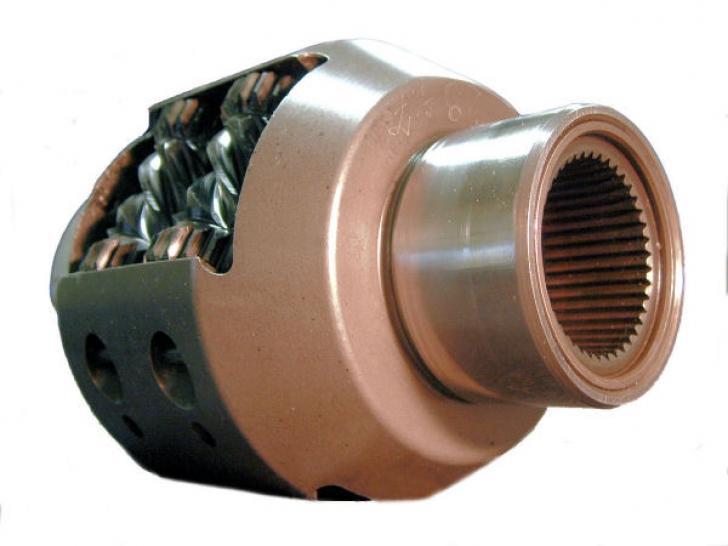

Дифференциалы Квайф

Отличительной особенностью дифференциалов этого типа является то, что сателлиты в них располагаются параллельно оси вращения корпуса (чаши), причем в два ряда. Кроме того, при функционировании этих агрегатов образуются силы трения, которые при необходимости автоматически осуществляют блокировку, повышают проходимость и силу тяги автомобиля. Чаще всего дифференциалы Квайф используются для тюнинга легковых автомобилей и внедорожников.

Вискомуфта

Функционирование этот типа дифференциала основано на том же принципе, что и работа гидротрансформатора. Чаще всего вискомуфты используются в автомобилях с полным приводом и используются для того, чтобы обеспечивать связь передних колес с задними по следующему принципу: если одни из них проскальзывают, то крутящий момент транслируется на другие, за счет чего и решается проблема пробуксовки. Конструктивно вискомуфта представляет собой цилиндр, в которой находится погруженный в вязкую жидкость пакет металлических дисков, имеющих перфорацию, и соединенных с валами (как ведущим, так и ведомым). В зависимости от температуры вязкость жидкости меняется, на чем и основывается принцип работы этого агрегата.

Видео на тему

Виды блокировок дифференциала

Есть несколько видов блокировки:

- Полная. Напрямую подсоединить корпус к полуоси, которая получает основную нагрузку и жестко его закрепить. Т.е. передать крутящий момент, как он есть, на колеса.

- Частичная. Ограничить в планетарном механизме вращение сателлитов. При этом заблокировать дифференциал получиться частично, а значит и крутящий момент перераспределить также частично, но большую его часть перенаправить на колесо со сцеплением.

По способу включения бывают:

- ручной блокировки;

- автоматической (самоблокирующей).

Привод ручной блокировки может быть:

- механический;

- электрический;

- гидравлический;

- пневматический.

Как правило ручная блокировка происходит за счет кулачкового механизма. Он приводит в действие принудительную блокировку дифференциала, с помощью переключателя на приборной панели или рычажного механизма. Т.е. водитель вручную должен активировать блок. Никаких датчиков и напоминаний. Механизм универсален для применения. Водитель, включая специальную муфту, соединяет полуось с корпусом дифференциала, и момент передается на прямую без участия сателлитов.

Если Вы купили автомобиль со значком «полный привод», это еще вовсе не значит, что на нем установлена блокировка дифференциала. К сожалению, не все любители 4Х4 об этом знают. Поэтому внедорожник, повисший в диагональном вывешивание в колее грунтовой дороги, совсем не редкость. В этой ситуации колеса, находящие в воздухе, энергично крутятся, а те, что плотно прижаты к земле, стоят без участия. Почему же так происходит?

Для городских автомобилей, вполне достаточно штатного дифференциала. Если на заснеженной трассе встретился участок со льдом, они передадут большую часть крутящего момента колесу, оставшемуся на твердой поверхности. Но для поездок по сложному бездорожью, или размытой грунтовке, этого мало.

Поэтому изобрели механизмы, которые по ситуации, или по желанию водителя, могут осуществить блокировку, у полноприводных монстров даже на выбор, заднего или переднего дифференциала и блокировку межосевого дифференциала.

Как работает самоблокирующийся дифференциал

Самоблокирующийся дифференциал, по сути, представляет собой компромисс между полным блоком и свободным диффом и позволяет снизить пробуксовку колес машины в случае возникновения между ними разницы в коэффициенте сцепления с грунтом. Таким образом, значительно повышается проходимость, управляемость на бездорожье, а также динамика разгона автомобиля, причем независимо от качества дороги.

Самоблок исключает полную блокировку колес, что защищает полуоси от критических нагрузок, которые могут возникнуть на дифференциалах с принудительным выключением.

Блокировка с полуосей снимается автоматически, если при прямолинейном движении скорости вращения колес выравнивается.

Самые распространенные типы самоблоков

Дисковый самоблок – это набор фрикционных (трущихся) дисков, установленных между корпусом диффа и шестерней полуоси.

Понять, как работает дифференциал с таким блоком, несложно: пока машина едет по прямой, корпус диффа и обе полуоси крутятся вместе, как только в скоростях вращения появляется разница (колесо попало на скользкий участок), между дисками возникает трение, снижающее ее. То есть колесо, оставшееся на твердом грунте, продолжит вращаться, а не остановится, как в случае свободного дифференциала.

Вискомуфта, или иначе вязкостная муфта, так же как и предыдущий дифф, содержит два пакета дисков, только на этот раз перфорированных, установленных между собой с небольшим зазором. Одна часть дисков имеет сцепление с корпусом, другая – с валом привода.

Диски, помещены в емкость, заполненную кремнийорганической жидкостью, которая при равномерном их вращении остается в неизменном состоянии. Как только между пакетами появляется отличие в скорости, жидкость начинает быстро и сильно густеть. Между перфорированными поверхностями возникает сопротивление. Чересчур раскрутившийся пакет таким образом притормаживается, и скорость вращения выравнивается.

Зубчатый (винтовой, червячный) самоблок. Его работа базируется на способности червячной пары расклиниваться и тем самым блокировать полуоси при возникновении на них разницы в крутящих моментах.

Кулачковый самоблок. Чтобы понять, как работает дифференциал такого типа, достаточно представить открытый дифф, в котором вместо планетарного шестеренчатого механизма установлены зубчатые (кулачковые) пары. Кулачки проворачиваются (перескакивают), когда скорости вращения колес практически одинаковы, и жестко блокируются (заклиниваются), как только какое-то из них начинает пробуксовывать.

Разницы в том, как работает блокировка межосевого дифференциала и межколесного, нет – принцип действия одинаков, отличия только в конечных точках: в первом случае – два моста, во втором – два колеса, установленных на одной оси.