Устройство автомобилей

Проходимость автомобиля

Проходимость является одним из основных эксплуатационно-технических качеств автомобиля, определяющих возможность его эффективного использования в тяжелых дорожных условиях. Этим качеством обладают автомобили всех типов, но в зависимости от их назначения в различной степени, поэтому все автомобили по проходимости делят на три основные группы – обычной, повышенной и высокой проходимости.

Автомобили обычной проходимости предназначены для движения по шоссейным и грунтовым дорогам достаточно хорошего качества. К таким автомобилям относятся автомобили общетранспортного назначения с колесной формулой 4×2, обычными тороидными шинами и оснащены трансмиссией, не предусматривающей блокировку колес или осей.

Автомобили повышенной проходимости , как правило, имеют колесную формулу 4×4, 6×4, 6×6 и т. д. с широкопрофильными шинами, шинами регулируемого давления воздуха и частично или полностью блокируемыми дифференциалами. Эти автомобили предназначены для работы и движения на дорогах разного качества и с разным покрытием, а также по пересеченной местности.

Автомобили высокой проходимости – это полноприводные автомобили с шинами сверхнизкого давления, арочными шинами или пневмокатками. Они могут иметь специальную компоновку, отличающуюся от характерной компоновки автотранспортных средств, а также оснащаться дополнительными устройствами, повышающими проходимость.

Наиболее характерные виды препятствий, влияющих на проходимость автомобиля, представлены здесь.

На показатели проходимости, по которым сравниваются различные автомобили, влияют различные факторы. Их можно разбить на следующие группы:

- геометрические;

- тягово-динамические;

- конструктивные.

Деление это условное, поскольку все перечисленные факторы взаимосвязаны.

Геометрические факторы проходимости автомобилей

Геометрические факторы проходимости определяют способность автомобиля не задевать за препятствия, ограничивающие пространство для его движения. Они определяются конструкцией и компоновкой автомобиля.

Дорожный просвет – это расстояние с (рис. 1) от опорной поверхности (полотна дороги) до низшей точки элементов конструкции автомобиля (не считая колес, конечно же).

Низшей точкой автомобиля обычно является картер ведущего моста, картер маховика двигателя или его поддон, а также какие-либо элементы днища кузова. Дорожный просвет определяет проходимость автомобиля по мягким грунтам и по местности с выступающими неровностями (камнями, пнями, земляными валами, канавами, колеей других автомобилей и т. п.).

Продольный радиус проходимости R1 определяется как радиус окружности, касающейся передних и задних колес и наиболее низкой точкой средней части автомобиля. Этот радиус определяет условную цилиндрическую поверхность, через которую автомобиль может переехать, не задевая ее низшей точкой, расположенной в средней части (между мостами) автомобиля.

Чем меньше R1 , тем более крутые продольные неровности дороги автомобиль способен преодолеть, не «ложась» на днище кузова или другие элементы конструкции.

Поперечный радиус проходимости R2 определяет проходимость через неровности, ширина которых соизмерима с колеей автомобиля. Чем меньше радиус R2 , тем выше проходимость автомобиля через препятствия такого типа.

Углы переднего γ1 и заднего γ2 свеса , а также передний а и задний b свесы определяют проходимость автомобиля по неровным дорогам, при въезде на препятствие или съезде с него.

Для определения углов скоса γ1 и γ2 проводят касательные к внешним окружностям шин передних и задних колес и к наиболее удаленным передней и задней частям автомобиля. Чем больше углы свеса, тем более крутые препятствия может преодолеть автомобиль.

Передний и задний свесы определяются расстоянием от крайней точки контура передней или задней выступающей части автомобиля по длине до плоскости, перпендикулярной опорной поверхности и проходящей через центры передних или задних колес.

База автомобиля L оказывает существенное влияние на возможность преодоления пороговых препятствий, а для многоосных автомобилей – преодоление рвов.

Радиус колеса r определяет проходимость автомобиля через пороговые препятствия и рвы, а также влияет на сопротивление движения по деформируемым грунтам. Чем больше радиус колеса, тем выше проходимость автомобиля.

Маневренность автомобиля характеризуется минимальным радиусом проворота переднего наружного колеса ρн (рис. 2); шириной полосы движения H (габаритного коридора), которую автомобиль занимает при повороте; максимальным выходом отдельных частей автомобиля за пределы траектории движения переднего и заднего колес (расстояние а и b на рисунке 2).

Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости

Масса автомобиля

Чем меньше масса автомобиля, тем выше его проходимость по мягким грунтам, особенно по грунтам, имеющим коркообразный покров (снег с обледенелой коркой – настом, и т. п.). Масса автомобиля определяет возможность движения по мостам и другим искусственным сооружениям, а также преодоления ледовых переправ.

Кроме того, масса автомобиля оказывает влияние на такие факторы, как удельное давление, удельную мощность, нагрузку на ось и т. п.

Удельная мощность

Удельная мощность автомобиля – это отношение номинальной мощности двигателя к полной массе автомобиля. Удельная мощность влияет на среднюю скорость автомобиля и на его динамические качества (способность быстро разгоняться и преодолевать крутые подъемы и препятствия).

Для современных автомобилей удельная мощность достигает значений 9…15 кВт/т.

Удельное давление колес

Удельное давление колес на дорогу в значительной степени определяет проходимость автомобиля по легко деформируемым грунтам. Удельное давление определяется отношением веса автомобиля, приходящегося на данное колесо к площади контакта колеса с дорогой.

Очевидно, что чем меньше удельное давление, тем меньше колесо будет проваливаться в грунт и тем выше проходимость автомобиля на мягких грунтах.

Динамический фактор

Динамический фактор определяет сопротивление, которое автомобиль может преодолеть на данной передаче. Сопротивлением в данном случае может являться затяжной подъем, противодействие качению колес со стороны дороги, ступенчатое либо какое-нибудь другое препятствие, сильный встречный ветер и т. п.

Чем больше динамический фактор автомобиля, тем выше его проходимость. Для автомобилей повышенной проходимости динамический фактор от 0,67 до 0,8. Этот показатель во многом определяется мощностью двигателя.

Коэффициент сцепной массы

Коэффициент сцепной массы kφ – это отношение сцепной массы автомобиля к его полной массы. Чем больше kφ , тем выше сила тяги по сцеплению.

Для полноприводных автомобилей kφ = 1, для автомобилей с колесной формулой 4×2 kφ ≈ 0,6.

Компоновочные схемы автомобилей высокой проходимости

Лекция 4

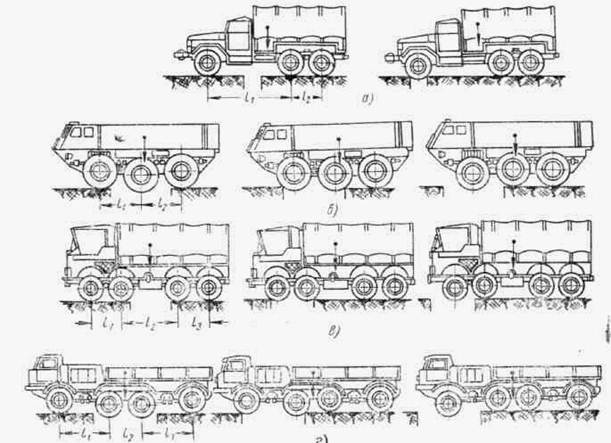

Общая компоновка трех- и четырехосных автомобилей определяется главным образом тремя факторами: размещением двигателя, расположением колес и схемой трансмиссии.

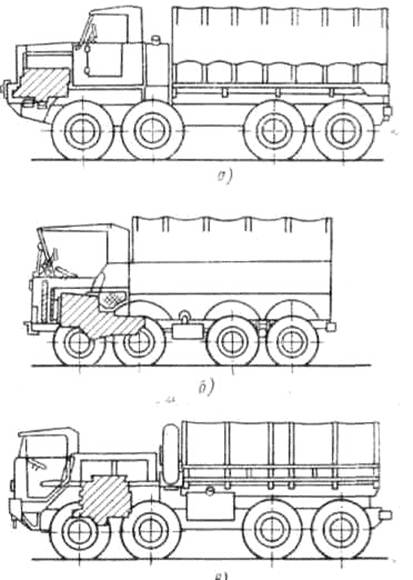

Размещение двигателя.По компоновке автомобили высокой проходимости отличаются прежде всего расположением двигателя и кабины.

|

Рис 4.1 Расположение двигателя на шасси

На рис. 4.1, а показан автомобиль с двигателем, расположенным впереди кабины. Такое расположение двигателя чаще всего встречается на трехосных автомобилях повышенной проходимости.

При таком расположении двигателя обеспечиваются нормальные условия работы водителя, относительная чистота воздуха в кабине и изоляция от шума, необходимая температура, а также хороший доступ к двигателю. Однако при установке двигателя перед кабиной увеличиваются длина

и вес автомобиля, а также ухудшается обзорность.

Поэтому главной тенденцией в развитии данной компоновки автомобиля стало стремление к перемещению кабины вперед и к сокращению длины двигателя.

На рис. 4.1,б показана компоновка, при которой двигатель расположен в кабине или под полом кабины. Такая компоновка в настоящее время является самой распространенной на четырехосных автомобилях.

Отсутствие выступающего вперед капота улучшает обзорность, позволяет сократить базу идлину автомобиля, но подобное расположение двигателя уменьшает число посадочных мест в кабине и вызывает увеличение общей ширины кабины, особенно при V-образном двигателе. Доступ к двигателю при такой компоновке затрудняется, а условия работы водителя ухудшаются.

Доступ к двигателю в этом случае обеспечивается или изнутри кабины, через люки, закрытые съемными панелями или крышками, либо в результате применения подъемных или откидных кабин. Подъем кабины при этом осуществляется гидравлическим или электрогидравлическим подъемником, а также спиральными пружинами. Подъем кабины занимает 15—20 сек. Органы управления имеют специальные шарнирные соединения и при подъеме перемещаются вместе с кабиной.

При применении подъемных или откидных кабин обеспечивается хорошая тепло- и шумоизоляция, а также хороший доступ к двигателю. Однако такая конструкция неудобна тем, что откидная кабина усложняет конструкцию и увеличивает вес автомобиля. Существенным недостатком такой кабины является необходимость выхода пассажиров и удаления инструмента и других находящихся в ней предметов в том случае, если ее надо откинуть. При движении по грязным дорогам низ кабины и оперения забрызгиваются грязью, которая при поднятии кабины стекает на водителя. По этим причинам конструкция с опрокидывающейся кабиной не получила широкого применения на автомобилях высокой проходимости.

На рис. 4.1,б показан автомобиль с расположением двигателя сзади кабины в специальном моторном отделении.

При таком расположении число мест в кабине может достигать четырех в одном ряду, обеспечивается наилучшая обзорность и хороший доступ к двигателю. Сокращение длины автомобиля в этом случае меньше, чем при расположении двигателя в кабине. Наибольшее применение компоновка с двигателем сзади кабины находит на автомобилях-тягачах и специальных автомобилях.

При расположении двигателя, как показано на рис. 4.1, а и б, радиатор находится впереди. Это упрощает его установку и обдув.

При расположении двигателя, как показано на рис. 4.1, в, возникают затруднения в осуществлении надежного охлаждения. Радиаторы при такой компоновке ставят по бокам или сзади мотоотсека; привод к вентиляторам сильно усложняется.

У автомобилей с несущим кузовом встречаются и другие варианты расположения двигателя.

Автомобили Бюссинг-Наг, Саладин и плавающие автомобили Столвэт, ЛАРК-5 и ЛАРК-15 выполнены с задним расположением двигателей; у французского бронеавтомобиля Панар EBR-75 двигатель с противолежащими цилиндрами установлен в центре машины на днище корпуса. Во всех этих случаях главной проблемой является осуществление надежного охлаждения двигателей.

Расположение колес.Автомобили высокой проходимости могут иметь три или четыре оси. Увеличение количества осей свыше четырех неэффективно, так как при этом автомобиль чрезмерно усложняется, управляемость его ухудшается, потери в трансмиссии существенно возрастают.

|

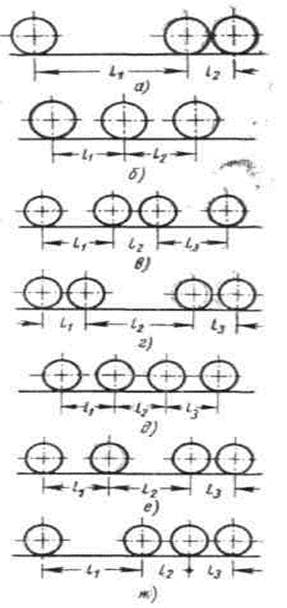

Рис. 4.2. Схемы расположения колес: трехосные автомобили:

Так как при переезде препятствия фактическая нагрузка на ось (колесо) пятиосной машины может в несколько раз превзойти статическую нагрузку на горизонтальном участке, узлы подвески и трансмиссии нужно делать с повышенным запасом прочности.

У трехосных автомобилей колеса могут быть расположены, как показано на рис. 4.2, а или рис. 4.2,б.

Схема 1—2 (рис. 4.2,а) нашла применение единственно по соображениям распределения веса. При балансирной подвеске неразрезных задних мостов и правильной кинематике подвески достигается их равномерная загрузка даже в неблагоприятных условиях пересеченной местности; однако такой трехосный автомобиль не может преодолевать канавы шириной больше чем 0,6 диаметра переднего колеса.

Трехосные автомобили могут преодолевать рвы, канавы и т. п. шириной более 0,6 диаметра колеса только при их расположении по схеме 1 — 1 — 1 (рис.4.2,б) и если центр тяжести находится над второй осью или несколько сзади ее. Чем l2 > l1 тем препятствие преодолевается лучше (рис.4.3,б). Указанное условие легко выполняется у автомобилей с небольшой по сравнению с собственным весом грузоподъемностью. Трехосные автомобили с равномерным расположением осей требуют управления колесами двух осей. Следует также отметить, что равномерное расположение трех осей неприемлемо для седельного тягача.

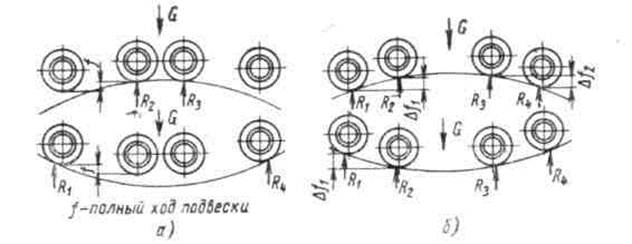

Четырехосные автомобили могут иметь разнообразное расположение колес (рис 4.2, в —ж, схемы 1—2—1, 2—2 и 1—3). От расстановки колес в значительной степени зависит равно мерность распределения нагрузки по колесам при преодолении препятствий.

Так, при переезде через длинные неровности при схеме 1—2—1 (рис. 4.4, а) почти всегда получается отрыв крайних или средних колес от грунта, и нагрузка на остальные колеса увеличивается вдвое. Попеременное вывешивание автомобиля на средних и крайних колесах нагружает раму значительными изгибающими моментами, переменными

Рис. 4.3. Схемы преодоления рва:

по направлению, перегружает трансмиссию и вызывает удары колес о дорогу при переваливании через неровность, а отрыв крайних колес, в этом случае обычно являющихся управляемыми, может привести к потере управляемости.

Схема 1—2—1 неприемлема для автомобиля-тягача, так как при этом получается весьма неблагоприятное распределение нагрузки по осям. Схема 1—2—1 (рис. 4.3, г) наиболее благоприятна для преодоления рвов значительной ширины, если при этом центр тяжести находится сзади второй оси.

При схеме 2—2 (рис. 4.4,б), учитывая упругий ход подвески, перераспределение нагрузок практически незначительно. Оно тем меньше, чем больше ход подвески и чем ближе расположены между собой колеса каждой пары.

Наилучшая устойчивость прямолинейного движения автомобиля обеспечивается при схеме 2—2 (рис. 4.4, б).

Компоновки с неравномерным расположением колес и с расстановкой колес по схеме 1—3 (рис. 4.2, в и ж) применены в единичных случаях (автомобили ХМ-521 и FWD), для того чтобы получить равномерное распределение нагрузки по осям.

Рис. 4.4. Схемы преодоления длинных неровностей четырехосными автомобилями:

а — схема 1—2—1; 6 — 2—2; f —полный ход подвески;

Влияние расстановки колес на плавность хода автомобиля в достаточной степени еще не изучено; установлено только то, что при схеме 1—2—1 (рис. 4.2, в) роль амортизаторов средних колес при гашении колебаний незначительна, поэтому можно ограничиться установкой амортизаторов только на крайних колесах.

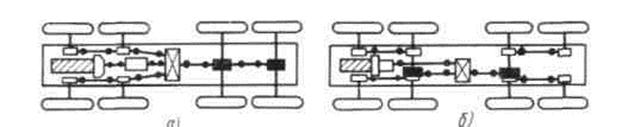

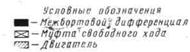

Схемы трансмиссии.Применяемые схемы трансмиссий многоосных автомобилей весьма разнообразны, однако все они являются разновидностями схем двух типов, условно названными, А и Б (рис. 4.5 и 4.6) или их комбинацией (рис. 4.7, а и б). Схема трансмиссии типа Б применяется при независимой подвеске колес, чаще всего на автомобилях с несущим кузовом, (бронеавтомобили, плавающие транспортеры и т. п.).

Несмотря на некоторое усложнение и увеличение веса самой трансмиссии, такая схема во многих случаях обеспечивает более благоприятные компоновочные решения автомобиля в целом: освобождается средняя часть шасси для размещения силовой установки или специального оборудования, уменьшается без изменения дорожного просвета погрузочная и общая высота автомобиля.

Схемы трансмиссий типов А и Б могут быть дифференциальными иблокированными.

Блокированный привод обеспечивает лучшую проходимость по бездорожью за счет исключения буксования отдельных колес и соответственно возможности использования большей тяговой силы. Однако распределение крутящего момента через блокированный привод при движении автомобиля по твердым дорогам при шинах неодинаковых

|

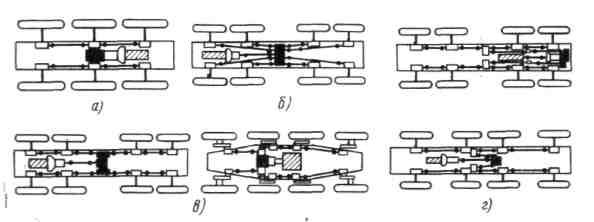

Рис. 4.5. Схемы трансмиссий типа А четырехосных автомобилей:

а — с непроходными мостами и с раздельным их приводом; б— с непроходными мостами и с групповым их приводом; в —с проходными мостами

|

|

Рис. 4.6. Схемы трансмиссий типа Б:

трехосный автомобиль: а — с межбортовым дифференциалом;

четырехосный автомобиль: б — с межбортовым дифференциалом и с индивидуальным приводом к каждой бортовой передаче; в — с межбортовым дифференциалом и групповым приводом к бортовым передачам; г — межбортовые передачи с раздельными раздаточными коробками на каждом борту

размеров и при повороте обусловливает возникновение дополнительных сил, от которых создается излишняя напряженность в силовом приводе, увеличивается расход топлива, износ шин и деталей трансмиссии. Чтобы избежать этих явлений, в трансмиссию автомобиля вводят дифференциалы.

Теоретически при схеме трансмиссии типа А для правильного распределения момента между восемью колесами необходимы семь дифференциалов; четыре межколесных, один центральный и два межосевых (рис. 4.5, б), а для схемы трансмиссии типа Б: шесть межколесных и один межбортовой.

Практически наибольшее распространение получили упрощенные конструкции, только с межколесными дифференциалами или только с межбортовыми

Рис. 4.7. Схемы комбинированных трансмиссий.

Условные обозначения такие же, как и на рис. 4.5

В последние 10—15 лет стали чаще применять также центральные межосевые дифференциалы, помещаемые обычно в раздаточных коробках.

Как показал опыт, в трансмиссии многоприводного автомобиля, снабженного системой регулирования давления в шинах, нет смысла вводить межосевые дифференциалы между близко расположенными осями. Это значительно упрощает конструкцию, практически не ухудшая эксплуатационных качеств автомобиля. В данном случае более целесообразным является отключение передних осей при движении по хорошим дорогам; при этом существенно уменьшаются расход топлива и износ шин управляемых колес.

Для улучшения тяговых качеств автомобиля при дифференциальном приводе используют различные типы блокирующихся дифференциалов. Для проверки влияния вида привода и степени блокировки дифференциалов на Минском автозаводе были проведены специальные исследования .

В процессе испытаний у автомобиля МАЗ-502 (4X4) на заднем мосту простой конический дифференциал заменяли блокирующимся дифференциалом свободного хода. При этом заметного изменения управляемости не было, в то же время проверка тяговых качеств показала увеличение общей силы тяги в 2—2,5 раза.

При установке в заднем мосту конического дифференциала с дисковыми блокирующими муфтами с коэффициентом блокировки, равным 1,8, увеличение общей силы тяги составило 30—35%. Испытания автомобиля МАЗ-502 движением по кругу с заблокированным межосевым дифференциалом показали увеличение минимального радиуса поворота на 25—28% на асфальте и на 14—19% —на песчаном грунте.

На макетном шасси (6X6) с равнорасположенными осями и с блокированным приводом с установкой во всех трех мостах механизмов свободного хода была отмечена неудовлетворительная управляемость (управляемыми были две передние оси). В то же время это шасси показало самые высокие тяговые качества и наилучшую проходимость.

Рис. 4.8. Схемы трансмиссий при двух двигателях:

а — тип А с непроходными мостами; б — тип А с проходными мостами; в — тип Б.

Условные обозначения такие же, как и на рис. 4.5.

Таким образом, было подтверждено, что чем больше обычных дифференциалов заменено блокирующимися и чем выше блокирующие свойства этих механизмов, тем лучше проходимость автомобиля и тем хуже его управляемость.

В соответствии с результатами указанных исследований А. X. Лефаров рекомендует для автомобилей с трансмиссией типа А следующее:

Автомобили 4X4, 6X6, 8×8: Дифференциал с высоким коэффициентом

для задних ведущих мостов блокировки К >8 (механизмы свободного хода, червячные дифференциалы, блокируемые с

места водителя неавтоматические

дифференциалы)

для передних ведущих и Механизм с малой степенью блокировки

управляемых мостов К=1,2….1,5 (дифференциалы повышенного

трения с увеличенными шайбами сателлитов т.п.)

связь между передними и Межосевые и межтележечные дифференциалы задними ведущими мостами с высоким коэффициентом блокировки или

обычные, блокируемые с места водителя

Автомобили 6×4, 8×4 Дифференциалы со средним коэффициентом

блокировки К=2…5 (конические дифференциалы с дисковыми муфтами и

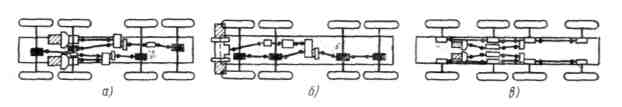

В некоторых случаях автомобили высокой проходимости имеют силовую установку с двумя двигателями. Схемы трансмиссий с двумя двигателями показаны на рис. 4.8.

Установка двух двигателей чаще всего применяется по соображениям унификации; обычно это бывает в том случае, когда завод имеет налаженное массовое производство одного двигателя и коробки передач к нему для основной массы своих автомобилей и в то же время в небольшом количестве выпускает автомобили существенно большей грузоподъемности. Установка двух двигателей позволяет применять на автомобилях высокой грузоподъемности двигатели и трансмиссии меньших размеров. При этом стоимость двух двигателей массового производства может быть меньше, чем стоимость одного специального двигателя. Иногда два двигателя небольшой мощности применяют для лучшей компоновки, как сделано, например, на тягаче английской фирмы Штрауслер.

У этого автомобиля имеется два небольших двигателя, расположенных впереди поперек рамы. Оба двигателя прикреплены к общему картеру, в котором находится коническая зубчатая передача. Между каждым двигателем и конической шестерней, которую он приводит, установлена обычная кулачковая муфта, позволяющая при движении по шоссе отключать один двигатель для уменьшения удельного расхода топлива. К недостаткам этого автомобиля следует отнести то, что оба двигателя жестко соединены с общей механической силовой передачей, и то, что при такой конструкции центральная коническая шестерня работает в весьма тяжелых условиях.

Схема с двумя двигателями и трансмиссией типа Б (рис.4.8, в) не имеет дифференциалов и поэтому обеспечивает наилучшие тяговые качества и проходимость автомобиля.

При наличии двух двигателей при выходе из строя одного из них имеется возможность продолжать движение на другом; однако это возможно только в том случае, если автомобиль находится в относительно благоприятных дорожных условиях.

Исчерпывающего теоретического обоснования выбора той или иной схемы трансмиссии многоосного автомобиля до сих пор не имеется; можно лишь приблизительно оценивать различные конструкции по их сложности, жесткости, к. п. д., надежности, компоновке, весовым показателям, а также особенностям эксплуатации.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет