Схема управления симистором двигателя

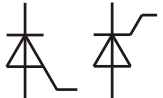

Симистор («триак» по терминологии, принятой в США) — это двунаправленный симметричный тиристор. Симисторы очень удобны для систем ключевого регулирования в цепях переменного тока. Как следствие, они практически вытеснили тиристоры из бытовой техники (стиральные машины, пылесосы и т.д.).

У симистора нет анода и катода. Его три вывода называются: УЭ (управляющий электрод), СЭУ (силовой электрод, расположенный ближе к УЭ), СЭ (силовой электрод у основания прибора) 172. Существуют также аналогичные зарубежные названия, принятые в триаках, соответственно, «G» (Gate — затвор), «Т1» (Main Terminal 1) и «Т2» (Main Terminal 2).

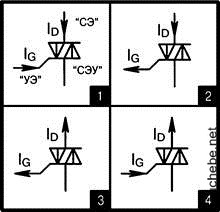

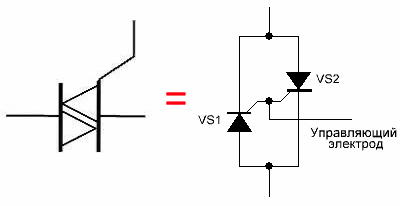

Симистор, в зависимости от конструкции, может открываться как положительными, так и отрицательными импульсами на выводе УЭ. Ветви ВАХ симметричные, поэтому ток через силовые электроды может быть и втекающим, и вытекающим. Итого, различают четыре режима работы в квадрантах 1…4 (Рис. 2.105).

Рис. 2.105. Режимы работы симисторов (триаков).

Первыми были разработаны четырёх квадрантные симисторы или, по-другому, 4Q-TpnaKM. Они требуют для нормальной работы введения в схему демпферных ЛС-цепочек (100 Ом, 0.1 МК Ф), которые устанавливаются параллельно силовым электродам СЭУ и СЭ. Таким нехитрым способом снижается скорость нарастания напряжения через симистор и устраняются ложные срабатывания при повышенной температуре и значительной индуктивной или ёмкостной нагрузке.

Технологические достижения последнего времени позволили создать трёхквадрантные симисторы или, по-другому, 3Q триаки. Они, в отличие от симисторов «4Q», работают в трёх из четырёх квадрантов и не требуют ЯС-цепочек. Типовые параметры 3Q-TpnaKOB Hi-Com BTA208…225 фирмы Philips: максимальное коммутируемое напряжение 600…800 В, ток силовой части 8…25 А, ток отпирания затвора (УЭ) 2…50 мА, малогабаритный SMD-корпус.

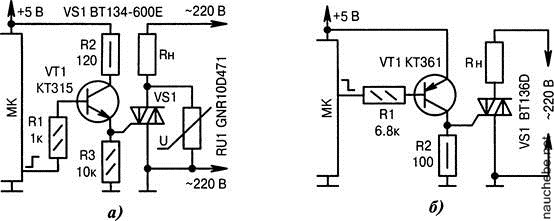

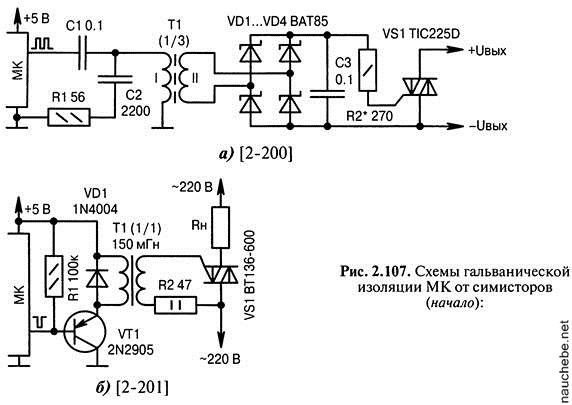

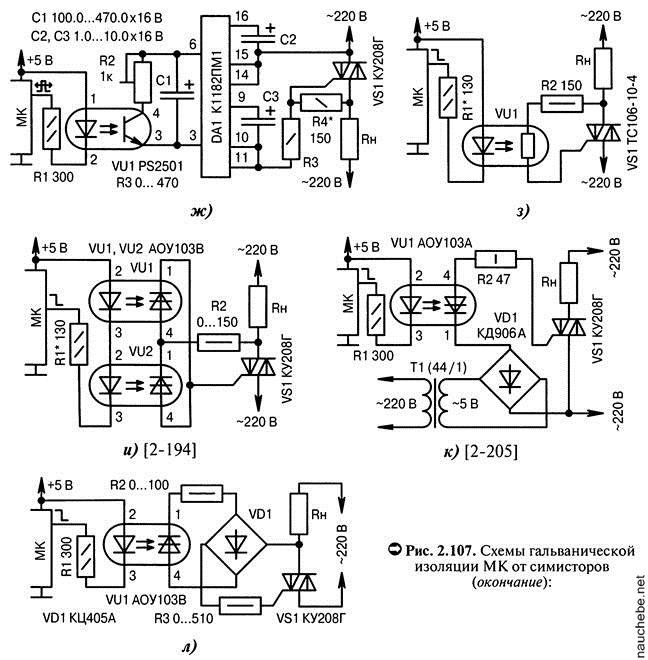

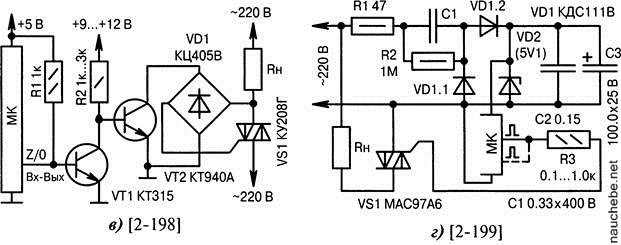

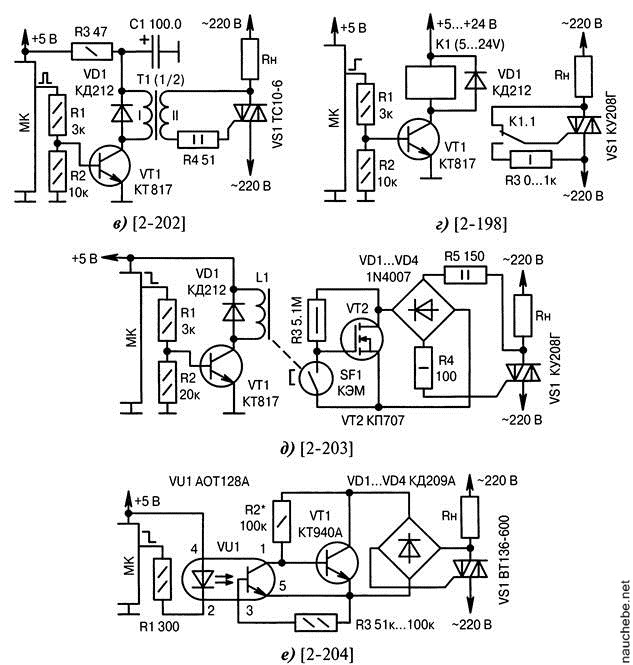

Схемы подключения симисторов к MK можно условно разделить на две группы: без развязки от сети 220 В (Рис. 2.106, a…r) и с гальванической изоляцией (Рис. 2.107, а…л).

Некоторые замечания. Типы указанных на схемах симисторов однообразны, в основном КУ208х, BTxxx, MACxxx. Это сделано специально, чтобы заострить внимание на схемотехнике низковольтной управляющей части, поскольку она ближе всего к MK. На практике можно использовать и другие типы симисторов, следя за их выходной мощностью и амплитудой управляющего тока.

Демпферные цепочки в силовой части на схемах, как правило, отсутствуют. Это упрощение, чтобы не загромождать рисунки, поскольку предполагается, что сопротивление нагрузки RH носит чисто активный характер. В реальной жизни демпфирование необходимо для 4Q-триаков, если нагрузка имеет значительную индуктивную или ёмкостную составляющую.

Рис. 2.106. Схемы подключения симисторов к MK без гальванической изоляции.

а) ВЫСОКИЙ уровень на выходе МК открывает транзистор VT1, через который включается симистор VS1. Варистор RU1 защищает симистор от всплесков напряжения, начиная с порога 470 В (разброс 423…517 В). Это актуально при индуктивном характере нагрузки jRH;

б) аналогично Рис. 2.106, а, но с другой полярностью сигнала на выходе MK и с транзистором VT1 другой структуры, который выполняет функцию инвертора напряжения. Благодаря низкому сопротивлению резистора R2, повышается помехоусточивость. Сопротивление резистора R2 выбирается по тем же критериям, что и для схем на тиристорах;

Рис. 2.106. Схемы подключения симисторов к MK без гальванической изоляции.

в) высоковольтный транзистор ГУ2замыкаетдиагональдиодного моста VD1 при НИЗКОМ уровне на линии MK. Транзистор VT1 в момент рестарта MK находится в открытом состоянии из-за резистора R1, при этом симистор VS1 закрывается и ток через нагрузку RH не протекает;

г) прямое управление симистором VS1 с одного или нескольких выходов MK. Запараллеливание линий применяется при недостаточном токе управления (показано пунктиром). Ток через нагрузку RH не более 150 мА. Возможные замены: VS1 — MAC97A8, VD2— KC147A.

а) симистор VS1 включается/выключается при наличии/отсутствии импульсов 50…100 кГц, генерируемых с выхода MK. Изолирующий трансформатор T1 наматывается на кольце из феррита N30 и содержит в обмотке I — 15 витков, в обмотке II — 45 витков провода ПЭВ-0.2;

б) простая схема трансформаторной развязки. Симистор VS1 включается короткими импульсами с выхода MK. Ток управления зависит от коэффициента трансформации 77;

Рис. 2.107. Схемы гальванической изоляции МК от симисторов.

в) разделительный трансформатор T1 наматывается на ферритовом кольце M1000HM размерами K20xl2x6 и содержит в обмотке I — 60 витков, в обмотке II — 120 витков провода ПЭВ-0.2. Цепочка R3, C1 накапливает энергию для импульсной коммутации транзистора K77;

г) если не требуется частое включение/выключение нагрузки, то для гальванической развязки можно использовать реле K1. Его контакты должны выдерживать без пробоя переменное напряжение 220 В. В некоторых схемах токоограничивающий резистор R3 закорачивают;

д) контакты геркона SF1 замыкаются при протекании тока через катушку индуктивности L1, которая намотана на его корпус. Достоинство — сверхбольшое сопротивление изоляции;

е) гальваническая развязка на транзисторной оптопаре VU1. Резистор R3 повышает помехоустойчивость, но может отсутствовать. Резистор Я2определяет порог открывания транзистора VT1. При использовании симисторов КУ208, TC106-10 сопротивление резистора Я2уменьшают до 30…75 кОм;

ж) симистором VS1 управляет драйвер DA1 (по-старому, КР1182ПМ1), который обеспечивает плавное изменение тока в нагрузке RH в зависимости от напряжения на конденсаторе C1. Если транзистор оптопары W/закрыт, то конденсатор С1 заряжается от внутреннего ИОН микросхемы DA1 и в нагрузке устанавливается максимальное напряжение. Резистор R4 может отсутствовать при наличии резистора R3. Резистор R3 можно закоротить при наличии резистора R4\

з) гальваническая развязка на опторезисторе VU1. Резистором R1 подбирается ток через своизлучатель VU1 и, соответственно, ток управления симистором VS1;

и) применение двух оптотиристоров VU1, УУ2щ\я коммутации симистора VS1 в любой пупериод сетевого напряжения. Резистор Л2ограничивает ток управления симистора;

к) питание входа УЭ симистора VS1 осуществляется от отдельной низковольтной обмотки промышленного трансформатора T1ТПП235-220/110-50;

л) применение оптотиристора VU1 для управления симистором VS1 (замена КУ208Д1). Из двух токоограничивающих резисторов R2, R3 обычно оставляют один, второй замыкают перемычкой. Замена VD1 — мост КЦ407А или четыре отдельных диода КД226.

Источник :

Рюмик, С. М., 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 2, :ЛР Додэка-ХХ1, 2011. — 400 с.: ил. + CD. — (Серия «Программируемые системы»).

Способы и схемы управления тиристором или симистором

Тиристоры нашли широкое применение в полупроводниковых устройствах и преобразователях. Различные источники питания, частотные преобразователи, регуляторы, возбудительные устройства для синхронных двигателей и много других устройств строились на тиристорах, а в последнее время их вытесняют преобразователи на транзисторах. Основной задачей для тиристора является включение нагрузки в момент подачи управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.

Определение

Тиристор (тринистор) — это полупроводниковый полууправляемый ключ. Полууправляемый — значит, что вы можете только включать тиристор, отключается он только при прерывании тока в цепи или если приложить к нему обратное напряжение.

Он, подобно диоду, проводит ток только в одном направлении. То есть для включения в цепь переменного тока для управления двумя полуволнами нужно два тиристора, для каждой по одному, хотя не всегда. Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n).

Другой подобный прибор называется симистор — двунаправленный тиристор. Его основным отличием является то, что ток он может проводить в обе стороны. Фактически он представляет собой два тиристора соединённых параллельно навстречу друг другу.

Основные характеристики

Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:

Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).

Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).

Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).

Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.

Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.

Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.

Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).

Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).

Ток управления (IGT).

Максимальный ток управления электрода IGM.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)

Принцип работы

Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора.

Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод. Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.

Кроме управляющего тока, есть такой параметр как ток удержания — это минимальный ток анода для удержания тиристора в открытом состоянии.

После открытия тиристора управляющий сигнал можно отключать, тиристор будет открыт до тех пор, пока через него протекает прямой ток и подано напряжение. То есть в цепи переменного тиристор будет открыт в течении той полуволны напряжение которой смещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение устремится к нулю, снизится и ток. Когда ток в цепи упадет ниже величины тока удержания тиристора — он закроется (выключится).

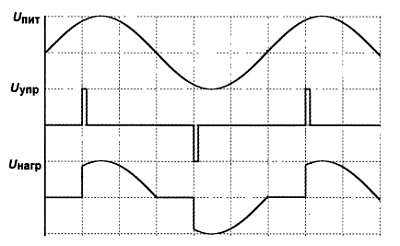

Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше.

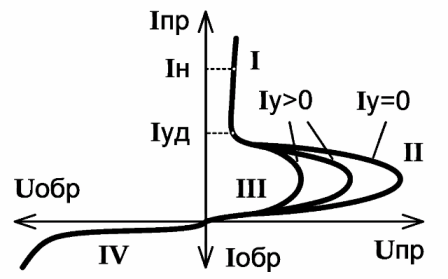

Управление симистором аналогично хоть и имеет некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока нужно два импульса управляющего напряжения — на каждую полуволну синусоиды соответственно.

После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор. После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах.

Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.

Распространенные схемы управления тиристорами или симисторами

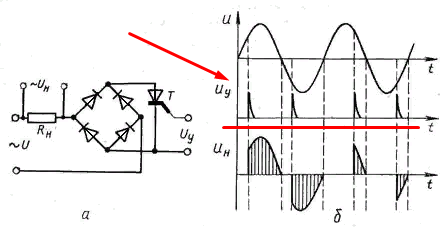

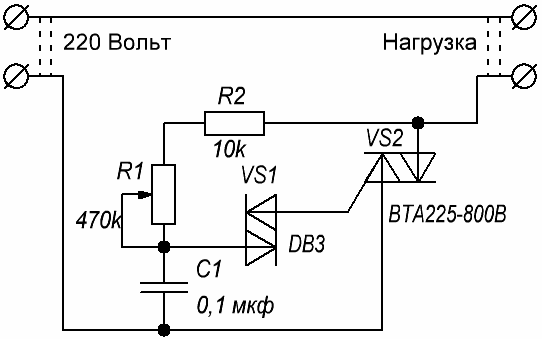

Самой распространенной схемой является симисторный или тиристорный регулятор.

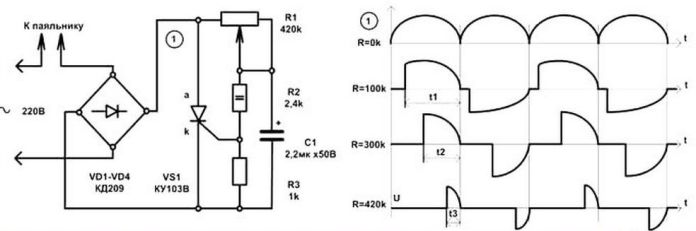

Здесь тиристор открывается после того как на конденсаторе будет достаточная величина для его открытия. Момент открытия регулируется с помощью потенциометра или переменного резистора. Чем больше его сопротивление — тем медленнее заряжается конденсатор. Резистор R2 ограничивает ток через управляющий электрод.

Эта схема регулирует оба полупериода, то есть вы получаете полную регулировку мощности почти от 0% и почти до 100%. Это удалось достичь, установив регулятор в диодном мосте, таким образом регулируется одна из полуволн.

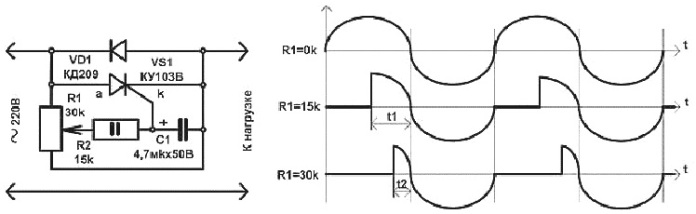

Упрощенная схема изображена ниже, здесь регулируется лишь половина периода, вторая полуволна проходит без изменения через диод VD1. Принцип работы аналогичен.

Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.

По принципу действия почти аналогична предыдущим, но построена на симисторе с её помощью регулируются уже обе полуволны. Отличия заключаются в том, что здесь импульс управления подаётся с помощью двунаправленного динистора DB3, после того как конденсатор зарядится до нужного напряжения, обычно это 28-36 Вольт. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Такая схема реализована в большинстве бытовых диммеров.

Такие схемы регулировки напряжения называется СИФУ — система импульсного фазового управления.

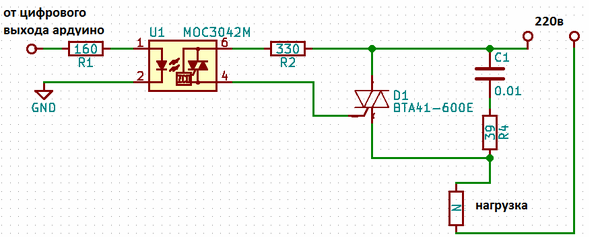

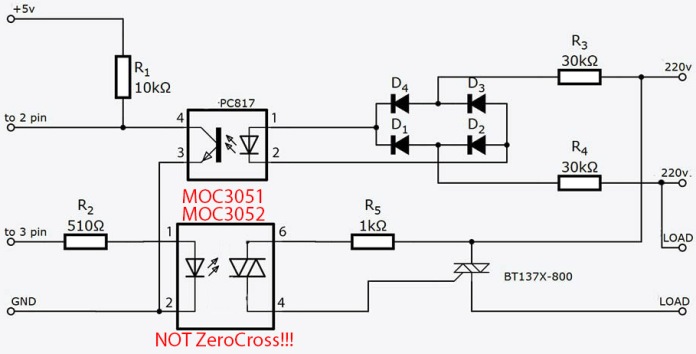

На рисунке выше изображен вариант управления симистором с помощью микроконтроллера, на примере популярной платформы Arduino. Симисторный драйвер состоит из оптосимистора и светодиода. Так как в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор на управляющий электрод всегда подаётся напряжение нужной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.

Дело в том, что для регулировки напряжения с помощью симистора или тиристора нужно подавать управляющий сигнал в определенный момент времени, так чтобы срез фазы происходил до нужной величины. Если наугад стрелять управляющими импульсами — схема работать конечно будет, но регулировок добиться не выйдет, поэтому нужно определять момент перехода полуволны через ноль.

Так как для нас не имеет значения полярность полуволны в настоящий момент времени — достаточно просто отслеживать момент перехода через ноль. Такой узел в схеме называют детектор нуля или нуль-детектор, а в англоязычных источниках «zero crossing detector circuit» или ZCD. Вариант такой схемы с детектором перехода через ноль на транзисторной оптопаре выглядит следующим образом:

Оптодрайверов для управления симисторами есть множество, типовые – это линейка MOC304x, MOC305x, MOC306X, произведенные компанией Motorola и другими. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, что убережет ваш микроконтроллер в случае пробоя полупроводникового ключа, что вполне возможно и вероятно. Также это повысит безопасность работы с цепями управления, полностью разделив цепь на «силовую» и «оперативную».

Заключение

Мы рассказали базовые сведения о тиристорах и симисторах, а также управлении ими в цепях с «переменкой». Стоит отметить, что мы не затрагивали тему запираемых тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите комментарии и мы рассмотрим их подробнее. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индуктивных цепях. Для управления «постоянкой» лучше использовать транзисторы, поскольку в этом случае вы решаете, когда ключ откроется, а когда он закроется, повинуясь управляющему сигналу…