- Взрывы при аварийной разгерметизации магистральных газопроводов (МГП)

- Оценка мощности взрывов газопаровоздушных смесей при аварийных проливах сжиженного природного газа

- Общие положения

- Закономерности поражения человека ВУВ при взрыве объемно-детонирующих систем

- Параметры воздушной ударной волны объемно-детонирующего взрыва

- Выводы

Взрывы при аварийной разгерметизации магистральных газопроводов (МГП)

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями:

истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду.

На месте разрушения в грунте образуется воронка.

Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а др. газы или их смеси оседают в приземном слое.

Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром.

Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта.

Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить также по одному из 2 х режимов:

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Дальность распространения облака (см. рис ) взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле: L = 25 , м,

Где М — массовый секундный расход газа, кг/с;

25 — коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 / кг1/2;

W — скорость ветра, м/с.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле: R0 = 12,5, м.

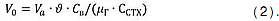

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

Где Y- коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Y=0,7);

F — площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

— коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 . . . 0,9), в расчетах принимается m = 0,8;

Рг — давление газа в газопроводе, Па;

Vг — удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе определяется по формуле:

Где Т — температура транспортируемого газа, К;

R0 — удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк и молярным массам компонентов смеси из соотношения

R0 = 8314, Дж / (кг´К),

Где 8314 — универсальная газовая постоянная, Дж / ( кмоль´К );

Mк — молярная масса компонентов, кг/кмоль;

N — число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа.

Давление во фронте воздушной ударной волны на различном расстоянии от газопровода определяется с использованием данных табл.

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимают с учетом направления ветра.

При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0 (рис. 6.2).

В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон.

Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра.

За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия воздушной ударной волны.

На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода.

При разработке разделов проекта ИТМ ГОЧС на планах местности вдоль магистральных нефте — и газопроводов наносятся зоны возможных сильныхразрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа.

Рис. Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе

DР — давление в зоне детонации; DРф — давление во фронте воздушной ударной волны;

R0 — радиус зоны детонации; R — расстояние от расчетного центра взрыва;

1 — зона детонации; 2 — зона воздушной ударной волны(R>r0)

При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления — 2,5 МПа; среднего давления — от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления — до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 150 до 1420 мм.

Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t = 400С. Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении: метан (СН4) — 90 %; этан (С2Н6) — 4 %; пропан (С3Н8) — 2 %; Н-бутан (С4Н10) — 2 %; изопентан — (С5Н12) — 2 %.

Пример расчета радиуса зоны детонации r0

D = 0,5 м; Рг = 1,9 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; m=0,8.

Оценка мощности взрывов газопаровоздушных смесей при аварийных проливах сжиженного природного газа

Общие положения

Взрывы газопаровоздушных смесей образуют класс объемных взрывов. Взрывы газопаровоздушных смесей (ГПВС) могут происходить как в помещениях, так и в неограниченном пространстве. Подобные взрывы в неограниченном пространстве могут происходить в результате разрушений газопроводов и резервуаров, разлива сжиженного горючего газа, его испарения с переходом горения в детонацию. Воспламенение облака ГПВС происходит при наличии источника зажигания. При этом возможен переход дозвукового дефлаграционного режима с ускоряющимся пламенем к детонационному сверхзвуковому.

Огненный шар без детонации возникает обычно при горении ГПВС, переобогащенным топливом, а также в некоторых случаях – состава, близкого к стехиометрическому.

Сферическая детонационная волна может возникнуть и непосредственно в ГПВС от слабого энергетического источника, например от искры, если размер облака превышает некоторое критическое значение и в пределах концентраций, указанных в табл. 1 [2].

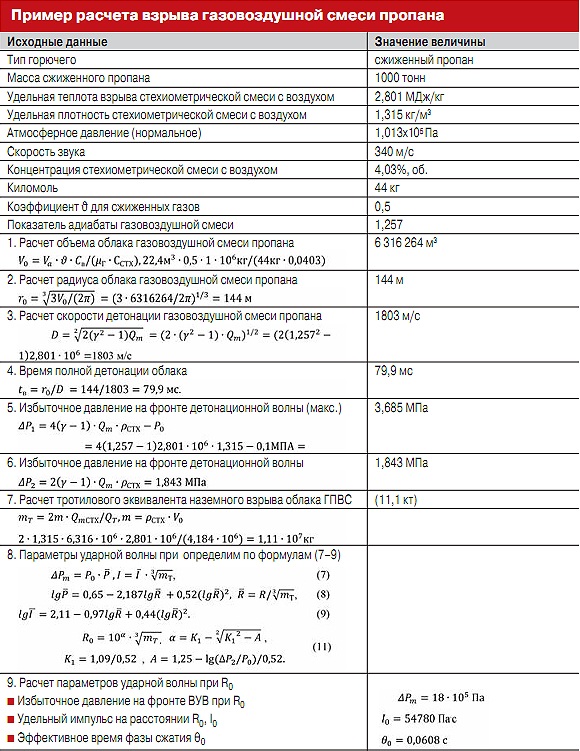

Характеристики взрыва газопаровоздушных смесей приведены в табл. 2.

Для расчета поражающего действия взрывов ГПВС определяют параметры детонационной волны расширяющихся продуктов детонации (ПД) и воздушной ударной волны (ВУВ).

Начальный радиус r0, м, полусферического облака ГПВС в зависимости от его объема V0, м, определяют по формуле

Поскольку согласно закону Авогадро киломоль µГ идеального газа занимает объем Vа=22,4 м 3 , для газовой смеси стехиометрического состава концентрацией ССТХ и молекулярной массой µГ горючей компоненты массы Св запишем приближенную формулу для объема облака

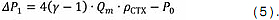

Значение коэффициента ϑ принимают в зависимости от способа хранения продукта: ϑ= 1 — для газов при атмосферном давлении; ϑ=0,5 — для газов, сжиженных под давлением; ϑ=0,1 — для газов, сжиженных охлаждением; ϑ=0,02… 0,07 — при растекании легковоспламеняющихся жидкостей. При взрыве детонационная волна распространяется со скоростью D, м/с, (Qm — удельная теплота взрыва, Дж/кг)

то есть время полной детонации облака tв, с, равно

Максимум избыточного давления на фронте детонационной волны (химический пик)

Через весьма малый интервал времени τ давление в детонационной волне уменьшается в два раза (так называемая точка Жуге)

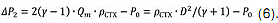

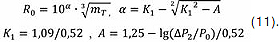

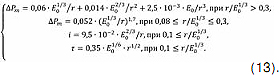

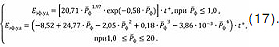

Характеристики распространенных газо- и паровоздушных смесей приведены в табл. 2, где приняты обозначения: ΔP2 — избыточное давление детонационной волны (эффективное давление), γСТХ — показатель адиабаты продуктов детонации, — плотность, Qm.СТХ и Qv.СТХ – удельная теплота взрыва по массе и объему смеси соответственно, а индексом СТХ помечен стехиометрический состав. Параметры ударной волны на расстояниях, превышающих размер облака R0 ≥ r0, м, определим по формулам, аппроксимирующим численное решение задачи о детонации пропановоздушной смеси (Б.Е. Гельфанд и др., 1985 [2, 8, 9]). Полученные универсальные зависимости максимума эффективного избыточного давления ΔPm, Па, и удельного импульса I, Па.с, в ударных волнах от расстояния R от центра взрыва в энергетических координатах удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для горючих смесей углеводородов с воздухом или кислородом, независимо от состава смеси:

Здесь mT — тротиловый эквивалент наземного взрыва полусферического облака ГПВС, кг,

m=ρСТХ•V0 — масса горючего облака, кг;

QT — удельная теплота взрыва тротила (принята 4,184 МДж/кг);

P0 — атмосферное давление, Па, (P0=1,013 x 10 5 Па).

Для сшивания параметров на границе облака величина r0 заменяется на близкое значение R0, определяемое из условия непрерывности функции ΔPm(R) в точке:

Эффективное время θ, с, действия фазы сжатия ударной волны с давлением, аппроксимируемым треугольником, определяется по формуле

В качестве критерия мощности поражающего действия (МПД) объемно-детонирующего взрыва выбрана площадь приведенной зоны поражения человека с учетом степени его защищенности и времени потери работоспособности. К объемно-детонирующим взрывам относятся взрывы ГПВС или облака топливо-воздушной смеси (ТВС), поражающее действие которых обусловлено действием воздушной ударной волны (ВУВ), генерируемой при детонации облака ТВС, образующегося при диспергировании горючего (как правило, углеводородного) в аэрозольное или газообразное состояние. За рубежом такие взрывчатые системы носят название FAE (Fuel Air Explosive). Параметры ВУВ определяются энергетическими и физико-химическими характеристиками горючего, условиями формирования топливо-воздушного облака у цели и возбуждения в нем взрывного процесса в детонационном режиме. Реализация энергии аэрозольного заряда может осуществляться по двум основным технологическим схемам:

- по двухтактной схеме, где сначала формируется топливо-воздушное облако, а затем через некоторое время в нем возбуждается с помощью инициирующего заряда реакция химического превращения топлива в режиме детонации (объемно-детонирующий взрыв — ОДВ);

- по однотактной схеме, в которой реакция химического превращения топлива протекает под действием ударной волны (УВ), образованной диспергирующим зарядом (объемный взрыв).

Объемно-детонирующие взрывы наиболее часто происходят при авариях с веществами, относящимся к различным классам органических соединений: непредельным углеводородам (1,3 — пентадиен); органическим окисям (окись пропилена); циклическим соединениям; рецептуры пастообразных композиций, в основу которых входят углеводороды с добавками порошков металлического горючего и промотирующие добавки. Проведенные исследования позволили выявить характерные черты газового взрыва, основными из которых являются: малая доля энергии, уходящая в воздушную УВ (примерно половина от полной выделившейся энергии при детонационном взрыве); очень резкий спад давления вблизи заряда при взрыве в режиме детонации; формирование волны сжатия при сгорании зарядов, которая по мере распространения трансформируется в ударную волну.

Обработка полученных опытных данных позволила авторам [3] предложить эмпирические зависимости для основных параметров воздушной УВ при детонации сферических зарядов топливо-воздушных смесей на основе метода энергетического подобия, который согласуется с вышеизложенным подходом к оценке параметров ВУВ (Б.Е. Гельфанд и др. [8, 9])

E0 — полная энергия взрыва в ккал;

r — расстояние от центра заряда в м;

ΔPm — максимальное избыточное давление на фронте УВ в атм.;

i — удельный импульс избыточного давления фазы сжатия в кгс-с/м 2 ;

τ — длительность фазы сжатия в мс.

Время задержки подрыва облака ТВС определяется временем испарения основной массы аэрозоля горючего, для больших емкостей, например баллонов, содержащих более 100-200 кг горючего, это время может составлять 80-120 мс.

Отличительной особенностью объемного взрыва ТВС является высокое поражающее действие по людям в укрытиях и сооружениях за счет высокого избыточного давления в облаке ОДС и его сплошности, а также способности его «затекать» внутрь негерметичных сооружений

Рассмотрим основные закономерности поражения человека в результате воздействия ПФ ВУВ при взрыве объемно-детонирующих систем.

Закономерности поражения человека ВУВ при взрыве объемно-детонирующих систем

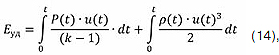

Закон поражения, выражающий зависимость вероятности поражения цели от удаления точки разрыва от цели, называют координатным законом поражения (КЗП). Универсальный подход к оценке поражающего действия ВУВ, основанный на результатах исследований последних лет, был предложен специалистами ВАА им. М.И. Калинина и ВМедА им. С.М. Кирова. Данный подход заключается в том, что в качестве основной характеристики ВУВ, определяющей эффект первичного поражения человека, принимается эффективная удельная энергия ВУВ, отнесенная к единице поверхности и представляющая собой суммарную удельную избыточную механическую энергию воздушных потоков, пришедших к цели вслед за фронтом ВУВ [4, 5].

Значение среднепоражающего давления на фронте ВУВ зависит от длительности фазы сжатия, особенно сильно при длительностях до 10 мс. Поэтому наиболее общей и универсальной характеристикой ВУВ является удельная энергия взрыва, представляющая собой суммарную удельную избыточную механическую энергию воздушных потоков, пришедших вслед за фронтом ВУВ. Удельная энергия определяется по формуле [4]

Eуд — энергия взрыва, Дж/м 2 ;

P(t) — избыточное давление, Па;

ρ(t) — плотность воздуха в зависимости от времени, кг/м 3 ;

u(t) — массовая скорость воздуха, м/с;

t — длительность фазы сжатия ВУВ, с;

k — показатель ударной адиабаты воздуха (k=1,4).

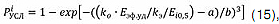

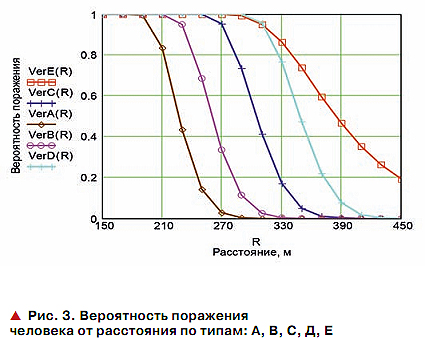

Учитывая отсутствие поражения при действии подпороговых значений удельной энергии ВУВ и зависимость среднепоражающего значения удельной энергии ВУВ от длительности фазы сжатия ВУВ, был доработан параметрический закон поражения. Полученные зависимости позволяют оценивать вероятность поражения человека по 5 степеням тяжести в зависимости от величины воздействующей эффективной удельной энергии и длительности фазы сжатия ВУВ. Данные зависимости имеют следующий вид [11]:

Pусл – условная вероятность поражения по i-типу поражения;

kэ — эмпирический коэффициент ориентации человека;

ko – коэффициент ослабления энергии ударной волны;

a, b – коэффициенты, зависящие от степени тяжести поражения;

t+ – длительность фазы сжатия, мс;

Eэф.уд – эффективная удельная энергия ВУВ, кДж/м 2 ;

Ei0,5 – эффективная удельная энергия ВУВ, вызывающая поражение i-й степени тяжести, с вероятностью, равной 0,5, кДж/м 2 ;

Ei0,5=fi при 2 ≤ t+ ≤ 5 мс ;

Ei0,5=ci+di•t+ при 2 ≤ t+ ≤5 мс .

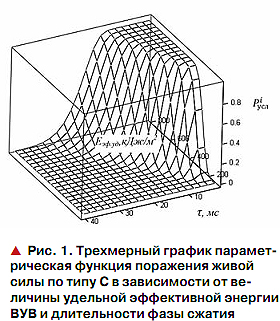

График трехмерной функции поражения живой силы в зависимости от величины удельной эффективной энергии ВУВ и длительности фазы сжатия приведен на рис. 1.

Коэффициенты для расчета различных степеней тяжести поражения приведены в табл. 3.

При однократном воздействии ВУВ потери пострадавших определяются удельной энергией этой ВУВ. При одновременном и многократном воздействии ударных волн различной интенсивности нанесение ущерба людям находят через эффективную суммарную удельную энергию всех воздействующих волн.

Максимальный интервал времени учета воздействия ПФ ВУВ не должен превышать периода морфофизиологического, психофизиологического и психического восстановления организма.

Параметры воздушной ударной волны объемно-детонирующего взрыва

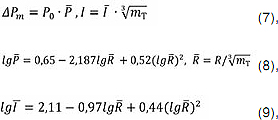

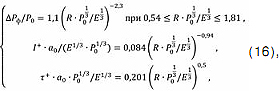

Основными параметрами ВУВ, определяющими ее поражающее действие на человека и разрушающее по материальным объектам, являются: избыточное давление на фронте ВУВ, импульс положительной фазы сжатия, длительность фазы сжатия и эффективная удельная энергия ВУВ. Профили изменения основных параметров ВУВ при взрыве объемно-детонирующих систем отличаются от аналогичных зависимостей для случая конденсированных взрывчатых веществ (КВВ), описываемых по формулам М.А. Садовского и ГОСТ В-25.801-83 [7]. Зависимости параметров ВУВ для случая наземного взрыва объемно-детонирующих систем были получены на основе метода энергетического подобия взрыва и теории размерностей [1, 7, 8], численные значения коэффициентов в уравнениях получены методом регрессионного анализа многочисленных экспериментальных данных отечественных и зарубежных исследователей, в которых масса заряда горючего изменялась в пределах от 3 до 1000 кг. Получены зависимости основных параметров ВУВ (избыточного давления на фронте, импульса давления фазы сжатия и длительности фазы сжатия) от расстояния. Данные выражения построены в виде преобразований Сахса и имеют следующий вид:

ΔPф — избыточное давление на фронте ВУВ, Па;

P0 — атмосферное давление, Па;

a0 — скорость звука в невозмущенной атмосфере (a0 = 340 м/с), м/с;

Е — полная энергия взрыва облака ТВС (Е=МгQвзр), Дж;

Мг — масса горючего, кг;

Qвзр — удельная теплота взрыва горючего, Дж/кг;

τ+ — длительность фазы сжатия, с;

I+ — импульс давления фазы сжатия, Па.с;

R — расстояние от центра облака, м.

Значения эффективной удельной энергии ВУВ (в кДж/м 2 ) рассчитываются по уравнению (5) по значению избыточного давления на фронте ВУВ (в изб. атм) и длительности фазы сжатия (в мс) со средней относительной ошибкой, не превышающей 1% (по сравнению с результатами численного интегрирования):

Поражение человека рассчитывается через приведенную площадь поражения. Принимая допущение, что в точках, равноудаленных от центра взрыва, поражающие характеристики ВУВ имеют одинаковые параметры, а приведенная площадь поражения имеет форму круга, можно рассчитать ее значение по формуле

R0 — радиус от центра взрыва, где вероятность поражения цели равна 1 м;

n — количество точек, разбивающих оставшуюся площадь поражения, шт.;

Ri+1 — радиус от центра взрыва до очередной точки, м;

Рi+1, Рi — граничные вероятности поражения.

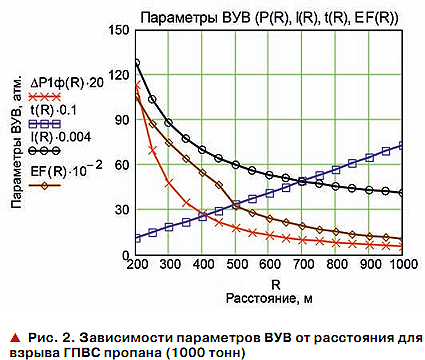

Значения параметров ВУВ (избыточное давление на фронте ВУВ, импульс фазы сжатия, длительность фазы сжатия и удельная эффективная энергия) при взрыве облака ГПВС (1000 тонн пропана) для различных расстояний приведены в табл. 4.

Графики зависимостей параметров ВУВ (избыточное давление на фронте ВУВ, импульс фазы сжатия, длительность фазы сжатия и удельная эффективная энергия) при взрыве облака ГПВС (1000 тонн пропана) от расстояния до центра облака приведены на рис. 2.

Рассчитываем площади приведенных зон поражения объемного взрыва по человеку для различных типов поражения и степени укрытости (табл. 5).

С другой стороны в учебном пособии [2] приведена классическая схема сравнения мощности взрыва полусферических зарядов на поверхности земли: КВВ (тротил) и полусферического облака ГПВС (пропан), приводящие к практическому удвоению мощности за счет отражения ВУВ. Учитывая, что пропан при молекулярной массе 44 у.е., по сравнению с воздухом (не менее 29 у.е.), при естественном испарении не будет, как правило, подниматься на высоту более 150 м, как приведено в решении [2], то можно принять, что высота облака пропана не будет превышать 5-6 м, что составит площадь распространения для объема ГПВС 6,316 — 106 м 3 около 1,148 — 106 м 2 .

Таким образом, на площади одного км 2 при инициировании КВВ или случайной искре с необходимой энергией инициирования может произойти объемно-детонирующий взрыв с величиной избыточного давления на фронте ВУВ не менее 12-15 атм, что приведет к 100% поражению людей со степенью не ниже смертельной и тяжелой, что может составить по мощности взрыва не менее 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (по ударной волне эффект сопоставим с взрывом ядерного заряда).

Выводы

1. Систематизированы результаты исследований по поражающему действию воздушных ударных волн при взрывах ГПВС. На основе анализа отечественных и зарубежных данных разработана универсальная параметрическая функция поражения человека в зависимости от удельной энергии, воздействующей на него ВУВ для всех общепринятых типов поражения.

2. Получены эмпирические зависимости основных параметров ВУВ (избыточного давления во фронте ВУВ, импульса фазы сжатия, длительности фазы сжатия и удельной энергии) от расстояния в едином приведенном виде на основе универсального метода энергетического подобия.

3. Разработана методика расчета мощности поражающего действия по человеку различной степени укрытости для всех общепринятых типов поражения. Основой методики является разработанный универсальный алгоритм на основе метода энергетического подобия, обеспечивающего широкий интервал использования методики в зависимости от характеристик заряда ТВС. Приведен пример численного расчета параметров объемного взрыва ГПВС, показывающий высокую сходимость с экспериментальными результатами и обоснованность оценки мощности взрыва СПГ, приведенной д.т.н. И.М. Абдурагимовым и к.т.н. Г.Н. Куприным. Мощность взрыва облака ГПВС более 1000 тонн сжиженного природного газа по воздушной ударной волне будет сопоставима с мощностью взрыва ядерного оружия около 10 килотонн.

Список использованных источников