Схема работы вспомогательных машин электровоза

Вспомогательные машины постоянного тока электровоза BЛ80C

На электровозах BЛ80C для привода вспомогательных машин используют следующие электродвигатели постоянного тока: ДМК-1/50, П11М и ДВ-75 (табл. 2.2.)

Таблица 2.2

Технические характеристики электрических двигателей постоянного тока, применяемых на электровозах ВЛ80С для привода вспомогательных машин

Показатель

Напряжение, В

Изменение напряжения, В

Ток обмотки возбуждения, А

Мощность, кВт

Частота вращения, об/мин

Число главных полюсов

Воздушный зазор между полюсом и якорем, мм

Класс изоляции

Марка щеток

Размеры щетки, мм

10×12,5×32

8×12,5×25

Нажатие на щетку, Н

Число щеток

Масса, кг

Назначение. Электродвигатель постоянного тока типа ДМК-1/50 (двигатель малоинерционный контроллерный) используется на электровозах в качестве сервомотора (СМ), который служит для вращения валов главного электроконтроллера ЭКГ-8Ж при наборе и сбросе позиций.

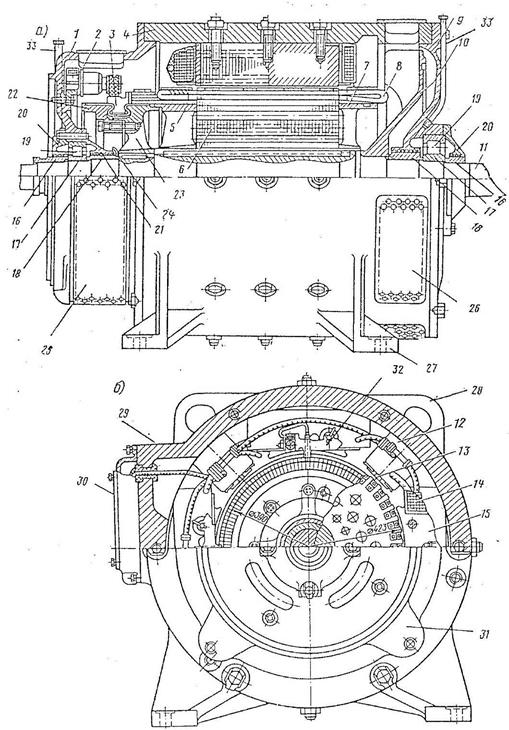

Устройство. Электродвигатель постоянного тока типа ДМК-1/50 (рис. 2.13) является реверсивным, с независимым возбуждением, защищенного исполнения и состоит из остова, двух подшипниковых щитов, двух главных полюсов, якоря и щеточного механизма.

Остов — отлит из стали в виде цилиндра. Снизу отлиты четыре лапы для крепления. Сверху вкручен рым-болт, для транспортировки. Сбоку приварена клеммная коробка с боковой крышкой для выводов.

Подшипниковые щиты — отлиты из силумина в виде цилиндра и являются продолжением остова, крепятся к остову сбоку болтами. В горловинах щитов установлены шариковые подшипники якоря, закрытые с обеих сторон крышками. Смазка подшипников — бук-сол, 2/3 свободного объема камеры.

В переднем подшипниковом щите выполнены два люка для осмотра коллектора и щеток. Эти люки закрыты крышками с отверстиями в виде жалюзей для входа вентилируемого воздуха при самовентиляции.

В заднем подшипниковом щите снизу отлиты отверстия для выхода воздуха.

Главный полюс — (2 шт) состоит из шихтованного сердечника и катушки. Катушка имеет 1260 витков из медного изолированного провода. Сверху катушка имеет корпусную изоляцию на 50 В. Сердечник с катушкой крепится к остову двумя болтами. Катушки двух главных полюсов соединяются между собой последовательно, в результате чего образуется шунтовая обмотка возбуждения с выводами Ш1-Ш2.

Якорь — состоит из вала, на который напрессовываются задняя нажимная шайба, шихтованный сердечник с четырнадцатью пазами, передняя нажимная шайба и коллектор.

Коллектор состоит из 56 коллекторных и 57 миканитовых пластин с двумя вырезами в виде ласточкина хвоста, которые запрессованы в корпус из прессмассы в виде цилиндра.

Обмотка якоря петлевая и состоит из отдельных секций из изолированного эмалью медного провода (диам 1,35 мм, число секций 56, в каждой секции 3 витка). Шаг по пазам 1+7; шаг по коллектору 1+2. Обмотка якоря крепится в пазах сердечника текстолитовыми клиньями.

После укладки обмотки якоря концы секций в прорезях петушков коллекторных пластин запаиваются. Затем коллектор обтачивается и миканитовые пластины пропиливаются фрезой на глубину 1,0—1,5 мм, с коллекторных пластин снимаются фаски. Коллектор шлифуется мелкой стеклошкуркой и полируется брезентом.

С противоколлекторной стороны на вал якоря напрессовывается вентилятор с прямыми лопатками для самовентиляции.

Щеточный механизм двигателя состоит из траверсы в виде кольца, закрепленной на геометрической нейтрали в подшипниковом щите с помощью двух болтиков (для них в траверсе выполнены овальные отверстия). На траверсе укреплены две текстолитовые планки (изолированные пальцы). На каждой текстолитовой планке укреплено по 2 щеткодержателя с щеткой марки ЭГ-74. Высота новой щетки 32 мм, минимальная высота щетки 15 мм. Вертикальный зазор от щеткодержателя до коллектора составляет 1,5+2,0 мм. Нажатие на щетку 300+500 г.

Схема соединения обмоток и панель выводов электродвигателя ДМК-1/50 приведены на рис. 2.14.

Рис. 2.13. Продольный разрез электродвигателя ДМК-1/50: 1 — винт; 2, 7, 11, 17, 18, 20 — крышки; 3, 19 — подшипники; 4 — болт; 5 — траверса; 6, 16 — подшипниковые щиты; 8 — щеточный палец; 9 — щеткодержатель; 10 — щетка; 12 — полюсная катушка; 13 — якорь; 14 — полюсный сердечник; 15 — станина

Рис. 2.14. Схема соединения обмоток и панель выводов электродвигателя ДМК-1/50

7. Вспомогательные машины и цепи электровозов

Компрессоры и пневматическая цепь управления

На электровозах тормоза, аппараты управления, песочницы приводятся в действие сжатым воздухом. Сжатый воздух используется также для подачи звуковых сигналов. Получают его с помощью компрессоров. На электровозах, как правило, устанавливают два поршневых двухступенчатых компрессора.

Двухступенчатые компрессоры (рис. 80) имеют один или два цилиндра низкого и один цилиндр высокого давления. Во время движения поршня сверху вниз в цилиндре низкого давления создается разрежение (вакуум) и автоматически открывается всасывающий клапан. В полость между крышкой цилиндра и поршнем засасывается воздух. При обратном ходе поршня всасывающий клапан закрывается и воздух сжимается; когда его давление достигает определенного значения, открывается нагнетательный клапан. Давление регулируют, изменяя сжатие пружины, прижимающей нагнетательный клапан к седлу.

Рис. 80. Схема двухступенчатого компрессора

Из цилиндра низкого давления сжатый воздух проходит через охладитель и поступает в цилиндр высокого давления, поршень которого в это время движется вниз, способствуя всасыванию поступающего воздуха. Охладителем служит воздухопровод, соединяющий цилиндры низкого и высокого давления, который обычно размещают на крыше электровоза. Учитывая, что воздух предварительно сжимается в цилиндре низкого давления и объем его при этом уменьшается, цилиндр высокого давления делают меньшего диаметра. Воздух из цилиндра высокого давления нагнетается в главные резервуары, расположенные чаще всего на крыше электровоза. Почему на электровозах применяют двухступенчатые компрессоры? Это объясняется тем, что в одноступенчатом компрессоре максимально можно сжать воздух до давления 8·10 5 Па (8 кгс/см 2 ). В конце хода сжатия между крышкой цилиндра и поршнем остается некоторое количество сжатого воздуха — воздушная подушка. При обратном движении поршня этот воздух расширяется и процесс всасывания начинается несколько позже. Вполне понятно, что чем выше конечное давление, тем позже начинается всасывание, тем меньше объем всасываемого воздуха. Кроме того, при сильном сжатии в одной ступени температура воздуха повышается настолько, что смазка в цилиндре может загореться.

На электровозах воздух обычно сжимают в первой ступени до 3·10 5 Па (3 кгс/см 2 ) и во второй — до 9·10 5 Па (9 кгс/см 2 ).

Вал приводного электрического двигателя соединяют с коленчатым валом компрессора с помощью зубчатого редуктора или муфты (рис. 81).

Рис. 81. Общий вид компрессора электровоза

Источники сжатого воздуха и потребители его вместе с соответствующими аппаратами, трубопроводами, арматурой объединяют в различные пневматические цепи в зависимости от их назначения. В электровозах по назначению различают три пневматические цепи с общими источниками сжатого воздуха — двумя компрессорами: тормозную, вспомогательную и пескоподачи. Так же как и электрические, пневматические цепи изображают графически в виде пневматических схем. Машины и аппараты, трубопроводы и другое оборудование показывают, используя условные графические изображения, предусмотренные ЕСКД.

Рассмотрим принципиальную пневматическую схему вспомогательных цепей одной секции восьмиосного электровоза (рис. 82). Сжатый воздух нагнетается компрессором в три главных воздушных резервуара, расположенных на крыше каждой секции электровоза. Резервуары соединены друг с другом и с питающей магистралью. От питающей магистрали через соответствующие приборы воздух поступает в тормозную цепь, цепь пескоподачи и вспомогательные цепи. К вспомогательным относятся цепи звуковых сигналов, управления главным выключателем, токоприемником и аппаратами, цепь нагрузочных устройств. О назначении нагрузочных устройств будет рассказано на с. 157.

Рис. 82. Принципиальная пневматическая схема вспомогательных цепей

Звуковых сигналов на электровозе два — тифон и свисток. Тифон подает громкий низкого тона гудок, свисток — тихий высокого тона; тифоном пользуются в пути следования, свистком — при маневрах. Давление сжатого воздуха, питающего приводы аппаратов управления, стеклоочистителей и токоприемников, с помощью редуктора понижают до 5·10 5 Па (5 кгс/см 2 ).

В воздухопровод, подводящий воздух к приводу токоприемника, включены специальные блокировки, не позволяющие поднять токоприемник в том случае, если не закрыты двери в камеру, где расположено электрическое оборудование, находящееся под напряжением, опасным для жизни.

К вспомогательной цепи аппаратов и токоприемника присоединен резервуар, который заполняется сжатым воздухом пониженного давления. Главный выключатель получает сжатый воздух из специального резервуара. Этот резервуар заполняется воздухом, поступающим из питающей магистрали.

В том случае когда в главных резервуарах нет сжатого воздуха, для того чтобы поднять токоприемник, используют вспомогательный компрессор, приводимый в действие двигателем, питающимся от аккумуляторной батареи. С помощью этого компрессора заполняется резервуар главного выключателя. Все вспомогательные цепи имеют фильтры для очистки воздуха от механических примесей, масла, влаги.

Во вспомогательные цепи включены краны различного назначения (разобщительные, редукторные, трехходовые), манометры.

Примерно так же построены вспомогательные цепи электровозов постоянного тока.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ.

Вспомогательными машинами называют агрегаты, обеспечивающие собственные нужды электровоза. К ним относятся:

1. мотор-вентиляторы, охлаждающие обмотки тяговых электродвигателей, пусковые резисторы, индуктивные шунты, обмотки электродвигателя НБ-431 компрессора, и создающие избыточное давление в кузове;

2. мотор-компрессоры, питающие сжатым воздухом пневматическую схему электровоза и тормозные устройства поезда;

3. вспомогательные мотор-компрессоры, служащие для подъёма токоприёмников при отсутствии сжатого воздуха на электровозе;

4. генераторы управления, питающие цепи управления и заряжающие аккумуляторные батареи;

5. преобразователи (мотор-генераторы), питающие обмотки возбуждения тяговых электродвигателей в режиме рекуперативного торможения.

Электродвигатели всех вспомогательных машин — электромашины постоянного тока. Состоят из элементов, имеющих назначение, аналогичное назначению элементов тяговых электродвигателей, и подобное им конструктивное исполнение. Номинальное напряжение на коллекторах всех электродвигателей 3000 В, поэтому расчётное межламельное напряжение почти в два раза выше, чем у тяговых электродвигателей. Однако коммутация относительно устойчива, так как, во-первых, величина тока в обмотках якорей небольшая, а, во-вторых, отсутствует реверсирование. Кроме того, для ограничения величины пускового тока и бросков тока при колебаниях напряжения в контактной сети, в цепь электродвигателей вспомогательных машин включаются пусковые и демпферные резисторы. Пусковые резисторы, включаемые в цепь более мощных электродвигателей, автоматически выводятся из их цепи при уменьшении пускового тока до величины, близкой к номинальной, а демпферные — остаются включенными постоянно. Но, несмотря на применение этих резисторов, пусковой ток по величине кратковременно превышает в 5-7 раз номинальное значение. Для сокращения времени действия таких больших пусковых токов необходимо, чтобы при пуске электродвигатели развивали большой вращающий момент, приводящий к быстрому увеличению частоты вращения якоря, а следовательно противо-э.д.с., и к уменьшению пускового тока электродвигателя.

Как указывалось выше, электродвигатели вспомогательных машин не реверсируются, что позволяет все их обмотки соединить последовательно внутри машины и иметь только два выводных провода с маркировкой Я и КК, за исключением электродвигателя ТЛ-110М вентилятора. Кроме того, в отличие от тяговых электродвигателей, электродвигатели вспомогательных машин имеют самовентиляцию. При такой системе вентиляции в двигателе устанавливается вентилятор с радиальными лопатками, вращающийся вместе с якорем. Исключение составляет тихоходный электродвигатель НБ-431П компрессора, обмотки которого охлаждаются от мотор-вентилятора. Как и у тяговых электродвигателей, щёткодержатели устанавливаются на поворотной траверсе, позволяющей отрегулировать положение щёток на нейтрали и добиться их безыскровой работы.

Все электродвигатели имеют четырех-полюсную систему возбуждения, за исключением электродвигателя П-11М вспомогательного компрессора, и волновую обмотку якоря, т.к. напряжение их на коллекторах составляет 3000В. Исключение составляет генератор преобразователя, который имеет петлевую обмотку, так как номинальный ток его обмотки якоря равен 800 А.

МОТОР-ВЕНТИЛЯТОР.

Мотор — вентилятор — это агрегат, состоящий из электродвигателя, генератора управления и центробежного вентилятора. Приводом этого агрегата является электродвигатель последовательного возбуждения типа ТЛ — 110М. На его удлинённый вал якоря с одной стороны напрессована по шпонке ступица колеса центробежного вентилятора, а с другой стороны — якорь генератора управления типа НБ-110.

4.2.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТИПА ТЛ-110М МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРА.

Мощность, кВт. 53,1

Напряжение на коллекторе, В……………………… 3000

Ток якоря, А. 20,6

Частота вращения, об/мин ………………………….. 990

Сопротивление обмоток при температуре 200 С, Ом:

главных полюсов. 2,9

дополнительных полюсов . 0,97

Класс изоляции по нагревостойкости:

полюсной системы …………………………………. F

Режим работы ……………………………………… продолжительный.

Система вентиляции н. самовентиляция

На электровозах ВЛ11 м установлены электродвигатели типа ТЛ-110В, аналогичные по устройству электродвигателю ТЛ-11ОМ на ВЛ-10, но имеющие мощность 53, 9 квт, на 0,8 квт больше.

Основные элементы: остов 4 (рис.4.1,а), два подшипниковых щита 1 и 9, четыре главных (14,15) и четыре дополнительных (12,13) полюса (рис.4.1,б), якорь (5, 6,7,8,11) с коллектором (22,23,3,) вентилятор 10, щеточный узел (2, 3,1).

Остов.Остов 4 цилиндрической формы (рис.4.1). Служит для крепления основных элементов и является одновременно магнитопроводом. Имеет два отверстия под подшипниковые щиты, приливы28 для транспортировки, лапы 27 для крепления к фундаменту, приливы 29 для крепления коробки 30 с выводами и со стороны противоположной коллектору, окна 26 для выхода охлаждающего воздуха.

Подшипниковые щиты. Подшипниковые щиты служат для размещения моторно-якорных подшипников, то есть для центровки вала якоря, и создания запаса смазки. Оба щита крепятся к остову 4 болтами. Подшипниковый щит со стороны коллектора имеет смотровой люк, закрытый съемной крышкой 25 с отверстиями для засасывания охлаждающего воздуха. Кроме этого, он имеет приливы 31 для крепления лап остова генератора управления и продолговатые отверстия для прохода охлаждающего воздуха от генератора управления. Как и в тяговом электродвигателе, на валу якоря и в отверстиях щитов смонтированы детали подшипниковых узлов. На вал якоря с двух сторон напрессованы передние упорные кольца 16, внутренние кольца 17 якорных подшипников 19 и задние упорные кольца 18. В отверстиях щитов запрессованы наружные кольца подшипников 19 с роликами и сепараторами. Наружное кольцо подшипника со стороны коллектора зафиксировано в щите передней 20 и задней 21 крышками с вертикальными лабиринтами, скрепленными между собой и со щитом болтами. Внутреннее пространство между крышками образует подшипниковую камеру, заполненную при сборке на 2/3 объёма смазкой ЖРО в количестве 250-300 грамм. Устройство подшипникового щита со стороны противоположной коллектору отличается тем, что роль задней крышки выполняет сам подшипниковый щит. Добавление смазки производят через трубки 33.

Главные полюсы. Главные полюсы (рис.4.1,б) служат для создания основного магнитного потока двигателя. Полюс состоит из шихтованного, клёпанного сердечника 15 и катушки 14. Катушка намотана из изолированного провода прямоугольного сечения и имеет287 витков. Корпусная и покровная изоляции класса F Монолит: катушка изолирована стеклослюдинитовой лентой и вместе с сердечником пропитана в эпоксидном компаунде под давлением.

Дополнительные полюсы (добавочные).Дополнительные полюсы (рис.4.1,б) служат для улучшения коммутации. Полюс состоит из сплошного, стального сердечника 13 и катушки 12. Она имеет 120 витков и намотана из изолированного провода прямоугольного сечения. Удерживается на сердечнике при помощи латунных угольников. Сердечник крепится к остову через диамагнитную прокладку толщиной 3мм. Изоляция катушки аналогична изоляции катушки главных полюсов. Воздушный зазор между якорем и главными полюсами составляет 4 мм, а между якорем и дополнительными полюсами 5,7мм.

Якорь.Якорь служит для создания магнитного потока, который взаимодействует с магнитным потоком главных полюсов, создает вращающий момент двигателя. Якорь состоит из вала 11, коллектора (3, 22,23), передней нажимной шайбы 5, сердечника 6, задней нажимной шайбы 7 и обмотки якоря 8.

Сердечник якоря изготовлен из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, имеет 3 ряда аксиальных отверстий диаметром 22, 20 и 18 мм, центральное отверстие под вал якоря, по окружности 43 паза под катушки обмотки якоря и углубления под стеклобандаж, крепящий эти катушки. Сердечник напрессовывается на вал по шпонке.

Обмотка якоря волновая. Она имеет 43 катушки, в катушке 8 секций, в секции два витка из изолированного провода круглого сечения. Корпусная и покровная изоляции класса 8 (стеклослюдинитовая лента, фторопласт и стеклолента). Секции обмотки якоря впаиваются в прорези петушков коллекторных пластин. Для полного заполнения прорези применяют медные клинья. После этого обмотка якоря, как в пазовой, так и в лобовых частях закрепляется бандажами из стеклобандажной ленты.

Коллектор.Коллектор обеспечивает коммутацию, т.е. сохраняет постоянным направление тока в секциях обмотки якоря под каждым из главных полюсов. Состоит из корпуса 23 и нажимного конуса 22. между ними располагаются 343 медные коллекторные пластины 3 и столько же миканитовых пластин. Они изолируются от корпуса и нажимного конуса с боков миканитовыми манжетами (конусами), а снизу- миканитовым цилиндром. После изоляции пластин, корпус и нажимной конус стягиваются болтами. Как и у тягового электродвигателя, выступающая часть миканитовой манжеты, расположенной на нажимном конусе, с натягом бандажируется стеклобандажной лентой и последний её слой покрывается электроизоляционной эмалью НЦ-929 до получения ровной и гладкой поверхности. Собранный коллектор напрессовывается на вал якоря по шпонке. Эту часть коллектора называют изоляционным или миканитовым конусом. Для исключения попадания смазки на коллектор из подшипниковой камеры подшипникового щита, между корпусом коллектора и задней крышкой подшипникового щита, устанавливается маслоотбойное кольцо 24.

Щёточный узел. Щёточный узел служит для подвода тока через коллектор к обмотке якоря. Состоит из поворотной Г-образной траверсы 2, четырех изоляционных пальцев с закреплёнными на них щёткодержателями 32 со щётками.

Поворотная траверса 2 представляет из себя стальное кольцо с продолговатыми отверстиями для её поворота и крепления к подшипниковому щиту болтами. На ней закреплены четыре стальных пальца, опрессованных пресс-массой АГ-4, с насаженными на них фарфоровыми изоляторами. На конце пальца имеется плоская поверхность с гребёнкой и отверстие для крепления щёткодержателя. В каждом щёткодержателе установлена щётка типа ЭГ-61 размером 10х25х50 мм.

Вентиляция электродвигателя независимая. Вентиляция осуществляется вентилятором 10 с радиальными лопатками, напрессованным на вал якоря по шпонке. Охлаждающий воздух засасывается в отверстия в крышке генератора управления с коллекторной стороны, проходит между его якорем и полюсами и через продолговатые отверстия в подшипниковом щите электродвигателя вентилятора поступает к коллектору. Одновременно воздух засасывается через отверстия в коллекторном люке электродвигателя. Проходит в воздушном зазоре между якорем и полюсами, затем через три ряда аксиальных отверстий в сердечнике и выбрасывается наружу через отверстия в крышке 26 с противоколлекторной стороны.

Схема соединения обмоток.Так как электродвигатель ТЛ-11ОМ является двигателем с последовательным возбуждением, то все его обмотки соединяются последовательно по следующей схеме(рис.4.2 и 4.3): вывод Я, перемычка между плюсовыми щеткодержателями, плюсовые щетки, коллектор, секции обмотки якоря, коллектор, минусовые щётки и щёткодержатели, перемычка между минусовыми

щёткодержателями, катушки четырех дополнительных полюсов, соединённых последовательно, средний вывод С1, четыре катушки главных полюсов, соединенных последовательно, вывод С2.

Рис. 4.1. Продольный (а) и поперечный (б) разрезы электродвигателя ТЛ-110М: