ПАРОВАЯ МАШИНА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ Дж. УАТТА

Бурное развитие основных видов промышленности в Англии в первой половине XVIII в. и массовое внедрение в производство рабочих машин, ознаменовавшее собой начало промышленной революции, сделало необходимой революцию в паровой машине. Эта революция означала переход от двигателя частного назначения к универсальному двигателю — основе энергетической базы крупной фабричной промышленности.

Нужда в двигателе, способном приводить в действие любые рабочие машины, особенно остро сказывавшаяся в 1760-1780 гг., ярко выразилась в словах английского предпринимателя Меттью Болтона: «В Лондоне, Манчестере, Бирмингеме люди сходят с ума по паровой мельнице». Требовалась такая «мельница», которая бы передавала работу не только непрерывно, но в форме вращательного однонаправленного равномерного движения и была достаточно экономичной [5, с. 39].

Джеймс Уатт (1736-1819 гг.)

Универсальный паровой двигатель, пригодный для практической эксплуатации, был создан шотландским изобретателем Джеймсом Уаттом. Уатт, еще в детстве мастеривший модели машин, выбрал профессию механика. Пройдя курс обучения в Глазго и Лондоне, он с 1757 г. стал работать в качестве механика в университете в Глазго и тогда же открыл мастерскую для изготовления и ремонта математических и физических приборов. Уатт близко познакомился со многими учеными, в том числе с физиком Джозефом Влеком, изучавшим скрытую теплоту испарения водяного пара, и Джоном Робисоном — тогда еще студентом, а впоследствии профессором физики. Робисон посоветовал Уатту изучить имевшуюся в то время литературу по механике паровых машин: сочинения Деза-гюлье, Леупольда и Белидора. Уатт проводит опыты над свойствами водяного пара и определяет зависимость температуры насыщенного пара от давления. Построенные им кривые близко совпадают с современными данными. Непосредственно работу над паровыми машинами Уатт начал в 1763 г. с починки модели действующей паронасосной установки Ньюко-мена. Однако модель была почти неработоспособной, так как будучи геометрически подобной своему промышленному образцу, она отличалась от него протекающими в ней механическими и тепловыми процессами [14, с. 154; 15]. Установка требовала большего непроизводительного расхода пара, а следовательно, и топлива. После пяти лет упорной работы над моделью Уатт сделал громадный шаг в деле совершенствования паровых двигателей и повышения их экономичности. Первоначально он пришел к выводу, что хорошая работа пароатмосферной машины зависит от выполнения двух условий: во-первых, получения сильного разрежения под поршнем за счет более полной конденсации пара (для этого нужно было как можно больше охладить цилиндр); во-вторых, поддержания цилиндра в горячем состоянии, чтобы избежать непроизводительных потерь пара при выпуске его из парового котла. Выполнение этих условий одновременно в одном цилиндре технически невозможно, и Уатт дал новое решение: заключить цилиндр в паро-ВУЮ рубашку, поддерживая его постоянно в нагретом состоянии, а конденсацию пара осуществлять в отдельном конденсаторе, снабженном насосом для откачивания конденсата и воздуха. В 1765 г. была построена модель нового двигателя, но только в 1769 г. удалось добиться его работы по полному циклу [2, с. 129].

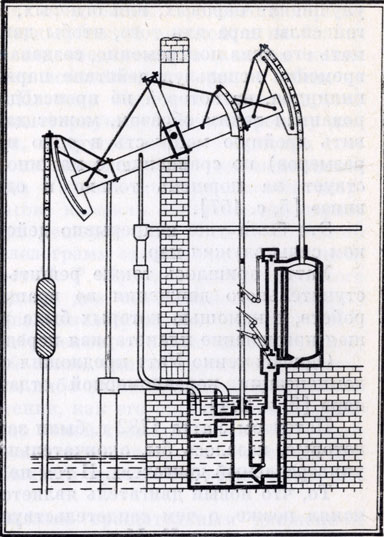

Схема паровой машины Д. Уатта (1775 г.)

Во время своих экспериментальных работ над моделью Уатт получил денежную поддержку владельца Карронского завода Ребека и вместе с ним подал заявление о выдаче патента на «способы уменьшения потреблений пара и вследствие этого — топлива в огневых машинах». Кроме указанных принципиальных нововведений’в двигателе, Уатт запатентовал также применение избыточного давления пара с выхлопом в атмосферу — в случаях недостатка воды для конденсации пара; применение «коловратных» машин с однонаправленно вращающимся поршнем; наконец, работу J неполной конденсацией, т. е. с ухудшенным вакуумом. В последнем пункте патента предусматривалась также конструкция уплотнения поршня.

Усовершенствования Уатта содержали реальную возможность снизить расход пара и топлива более чем в два раза — это был огромный успех на пути создания экономичного теплового двигателя.

Однако первая попытка в 1769 г. построить насосную паровую установку с отдельным конденсатором на Карронском заводе успеха не имела — не удалось обеспечить достаточной точности обработки и плотности соединений. Изготовление таких крупных машин стоило больших средств, которыми Уатт не располагал, а Джон Ребек к тому времени обанкротился.

В поисках финансовых возможностей для постройки двигателей Уатт стал думать о работе за пределами Англии. В начале 70-х годов русское правительство предложило английскому инженеру «занятие, сообразное с его вкусом и познаниями» с ежегодным жалованием 1000 ф. ст. Однако поездка в Россию не состоялась. В 1772 г. Уатт заключил контракт с М. Болтоном, владельцем машиностроительного предприятия в г. Сохо близ Бирмингема [5, с. 146].

Договор между Уаттом и Болтоном стал весьма действенным. Болтон оказался умным и дальновидным человеком и не поскупился на расходы по созданию новых машин. Уатт до конца своей жизни оставался главным механиком завода.

Первая машина с отдельным конденсатором была создана в 1774 г. Интересной представляется конструкция 1777 г., получившая название «Вельзевул», в которой Уатт применил отсечку и расширение пара с целью увеличения экономичности [4, с. 55-57].

К 1780 г. получил распространение тип машин Уатта простого действия, служивших для откачивания воды. Самым надежным потребителем двигателя стали рудники Корнуэлла: в 1778 г. в этом графстве на-тывалось свыше 70 установок Ньюкомена, а в 1790 г. все они, кроме одной, были заменены машинами Болтона-Уатта. Большое их число изго-овлялось также для медных рудников в Корнваллисе [2, с. 130]

Успех новых двигателей объяснялся тем, что их применение значительно удешевило получение механической энергии.

Но к тому времени, когда начался массовый выпуск паровых машин для насосов, выявился большой спрос на более совершенные двигатели текстильной, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности. А паровая машина Уатта все еще не была пригодна для привода рабочих машин с вращательным движением.

В 1778 г. Уатт по предложению своего компаньона Болтона приступил к усовершенствованию парового двигателя. Он детально исследовал процесс расширения пара в цилиндре, сконструировав для этой цели специальный индекатор — прибор, замеряющий давление пара в процессе расширения. Определив практически выгодную степень расширения пара для превращения тепла в работу. Уатт предложил в 1782 г. паровой двигатель с расширением и получил на него английский патент. Придя к мысли использовать вторую половину цилиндра, он создал так называемый двигатель двойного действия, в котором был существенно снижен удельный расход пара [16, c. 56].

Вот как описывал свое изобретение 1782 г. сам Уатт: «Мое второе улучшение паровых, или огневых, машин состоит в использовании упругой силы пара для того, чтобы двигать поршень вверх, а также прижимать его вниз попеременно, создавая вакуум над или под поршнем и одновременно используя действие пара на поршень в том конце или части цилиндра, из которой не происходит выхлопа пара; машина, сконструированная таким образом, может дать двойное количество работы или развить двойную мощность в одно и то же время (с цилиндром равных размеров) по сравнению с машиной, в которой активная сила пара действует на поршень только в одном направлении — либо вверх, либо вниз» [5, с. 157].

Это была уже непрерывно действующая машина, в которой источником силы служил пар.

Уатту пришлось также решить задачу преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное; он запатентовал пять устройств, с помощью которых была решена эта задача, в их числе нашедшая применение планетарная передача.

Одновременно Уатт предложил серию устройств, предназначенных для компенсации неравномерной отдачи работы, вызванной расширением пара [3, с. 271].

Патентом Уатта 1782 г. были закреплены многие усовершенствования, которые, казалось бы, окончательно сформировали паровую машину как универсальный двигатель. И тем не менее это было не все.

То, что новый двигатель является действительно универсальным, Уатт понял позже, о чем свидетельствует его патент 1784 г. Именно на этот патент ссылается К. Маркс, вводя в научный обиход определение «универсальный двигатель».

С технической точки зрения это было прежде всего удовлетворительное решение задачи преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное.

Вопрос о преобразовании качательного движения балансира в непрерывное круговое движение вала занимало многих изобретателей еще до Уатта. Папен, например, предлагал передачу через зубчатую рейку и зубчатое колесо. Д. Гулль в 1736 г. разработал комбинацию шкивов с канатной передачей применительно к судам, однако эти (так же как и многие другие) попытки успеха не имели [4, с. 80].

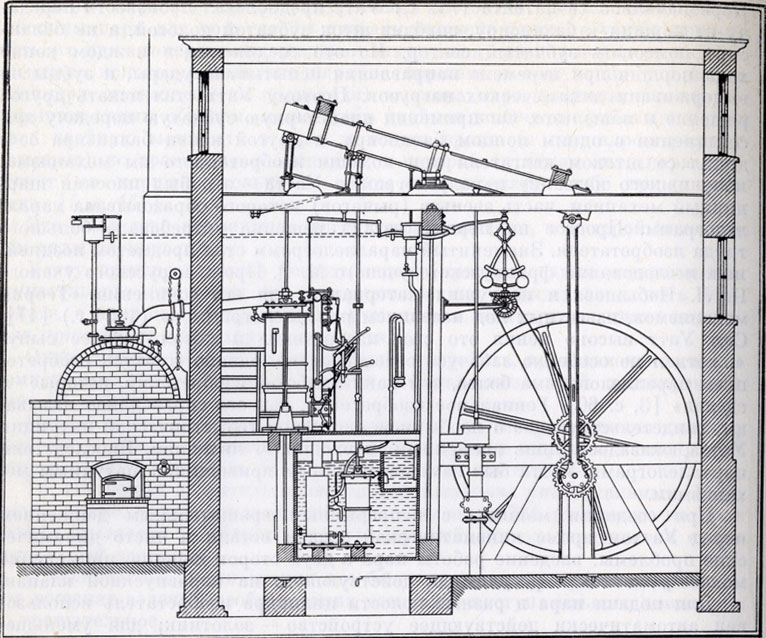

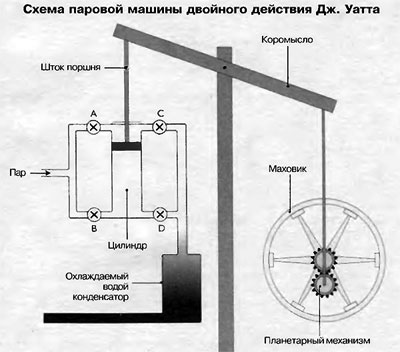

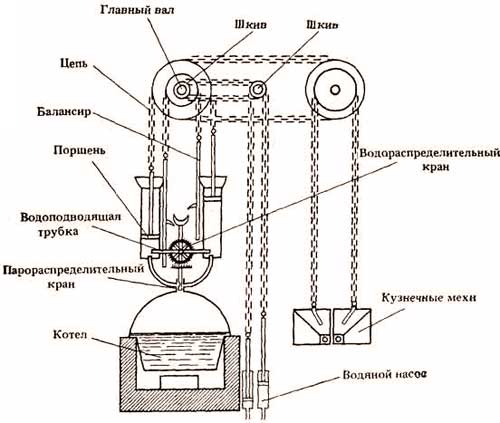

Схема парового двигателя двойного действия Дж. Уатта

Наконец, в 1779 г. М. Васбру и в 1780 г. Дж. Пикар запатентовали в Англии кривошипно-шатунные механизмы применительно к паровой машине. Многие механики того времени и в их числе уже упоминавшийся крупный инженер Смитон считали такое сочетание недопустимым: длина хода поршня в цилиндрах тогдашних паровых машин была переменной, и конструкторам казалось, что прямая передача движения с другого конца балансира непосредственно на вал при помощи шатуна и кривошипа невозможна. Очевидно, в плену этих заблуждений до определенного времени находился и Уатт. После же выдачи патента Васбру и Пикару ему пришлось искать иные пути преобразования формы движения.

В чем же заключались трудности? При построении паровой машины возникли проблемы, связанные с кинематикой и динамикой. Связи поршня с балансиром, с одной стороны, и второго конца балансира с валом — с другой, могли быть только жесткими. Между тем непосредственно соединить конец балансира с штоком поршня было нельзя, так как конец балансира описывал дугу, а шток поршня двигался по прямой линии. Первоначально (в патенте 1782 г.) Уатт предполагал произвести передачу от поршня к балансиру, снабдив шток зубчатой полосой, а на балансире поместить зубчатый сектор. Но это соединение в каждом конце хода поршня при перемене направления испытывало удары, и зубцы не выдерживали динамических нагрузок. Поэтому Уатт стал искать другое решение и нашел его. Он применил планетарную зубчатую передачу для соединения с одним концом балансира, а другой конец балансира соединил со штоком двигателя при помощи изобретенного им механизма, получившего название параллелограмма Уатта — это был плоский шарнирный механизм, часть звеньев (рычагов) которого образовывала параллелограмм. Простое на первый взгляд решение потребовало большого труда изобретателя. Знаменитый параллелограмм стал предметом позднейших исследований французского ученого М. Р. Прони и русского ученого, П. Л. Чебышева и послужил материалом для его сочинения «Теорий механизмов, известных под названием параллелограммов» (1854 г.) [17];. Сам Уатт высоко ценил это свое изобретение и писал позднее сыну: «. хотя я не особенно забочусь о своей славе, однако горжусь изобретением параллелограмма более, чем каким-либо из изобретений, которые я сделал» [3, с. 60]. Гениальное изобретение, как его справедливо называют, свидетельствующее о необыкновенно ясной геометрической интуиции Уатта, оказалось лишь временным, преходящим явлением. Впоследствии параллелограмм Уатта был заменен обычным кривошипно-шатунным механизмом.

При создании машины с непрерывным вращательным движением перед Уаттом кроме кинематической задачи встали и чисто динамические проблемы: введение работы пара с двух сторон поршня, применение махового колеса и регулятора, действующего на паровпускной клапан.

Для подачи пара в разные полости цилиндра изобретатель использовал автоматически действующее устройство — золотник; для уменьшения колебаний скорости вращения — маховое колесо, а для автоматического поддержания постоянства скорости вращения двигателя — центробежный регулятор.

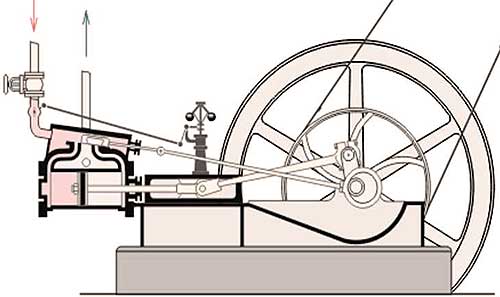

Все предложенные усовершенствования, большинство которых закреплялось патентом 1784 г., позволили Уатту в ближайшие годы выработать тип машины двойного действия с непрерывным вращательным движением, который в течение долгого времени оставался неизменным и подвергался лишь частичным доработкам.

Паровая машина Уатта

Справочно. Пароатмосферная машина Ньюкомена использовалась для откачки воды в шахтах и получила широкое распространение в XVIII веке. Главной проблемой двигателя была крайне низкая эффективность (КПД менее 1%). Поэтому машина по большей части использовалась в угольной промышленности, где уголь был доступен за значительно меньшую цену, чем в других регионах куда уголь надо было доставить на гужевом транспорте.

Машина Ньюкомена.

В 1782 году Уатт создал первую универсальную паровую машину двойного действия, крышку цилиндра он оснастил, изобретенным незадолго до того сальником, который обеспечивал свободное движение штока поршня, но предотвращал утечку пара из цилиндра. Пар поступал в цилиндр попеременно то с одной стороны поршня, то с другой. Поэтому поршень совершал и рабочий и обратный ход с помощью пара, чего не было в прежних машинах. Поскольку в паровой машине двойного действия шток поршня совершал тянущее и толкающее действие, прежнюю приводную систему из цепей и коромысла, которая реагировала только на тягу, пришлось переделать.

Уатт разработал систему связанных тяг и применил планетарный механизм для преобразования возвратно поступательного движения штока поршня во вращательное движение, использовал тяжелый маховик, центробежный регулятор скорости, дисковый клапан и манометр для измерения давления пара. Запатентованная Уаттом «ротативная паровая машина» сначала широко применялась для приведения в действие машин и станков прядильных и ткацких фабрик, а позже и других промышленных предприятий. Таким образом, паровая машина Уатта стала изобретением века, положившим начало промышленной революции. В 1785 году одна из первых машин Уатта была установлена в Лондоне на пивоваренном заводе Сэмюэла Уитбреда для размалывания солода. Машина выполняла работу вместо 24 лошадей. Диаметр ее цилиндра равнялся 63 см, рабочий ход поршня составлял 1,83 м, а диаметр маховика достигал 4,27 м. Машина сохранилась до наших дней, и сегодня ее можно увидеть в действии в сиднейском музее » Пауэрхауз».

Дж. Уатт с моделью своей паровой машины.

Первым механическим двигателем, нашедшим практическое применение, была паровая машина. Вначале она предназначалась для использования в заводском производстве, но позднее паровой двигатель стали устанавливать на самодвижущихся машинах — паровозах, пароходах, автомобилях и тракторах. Над использованием пара в качестве рабочего тела люди задумывались еще в глубокой древности, однако лишь на рубеже 17-18 веков удалось найти способ производить полезную работу с помощью пара. Пар приводил в действие насос, качавший воду в резервуар. Вытекая из резервуара и падая на водяное колесо, вода заставляла его вращаться. Водяное колесо, в свою очередь, приводило в движение заводские механизмы и машины. Таким образом, и после изобретения парового насоса непосредственным двигателем рабочих машин оставалось водяное колесо.

Схема паровой машины двойного действия Дж. Уатта .

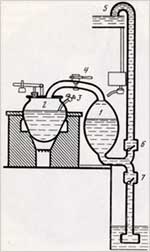

Первая удачная паровая машина с поршнем была построена французом Дени Папеном, чье имя чаще ассоциируется с изобретением автоклава, который имеется сегодня практически в каждом доме в виде кастрюли-скороварки. В 1674 году Папен построил пороховой двигатель, принцип действия которого основывался на воспламенении в цилиндре пороха и перемещении поршня внутри цилиндра под воздействием пороховых газов. Когда избыток газов выходил из цилиндра через специальный клапан, а оставшийся газ охлаждался, в цилиндре создавался частичный вакуум, и поршень возвращался в исходное положение под действием атмосферного давления. Машина была не очень удачной, но она навела Папена на мысль заменить порох водой. И в 1698 году он построил паровую машину (в том же году свою «огненную машину» построил и англичанин Сэйвери). Вода нагревалась внутри вертикального цилиндра с поршнем внутри, и образовавшийся пар толкал поршень вверх. Когда пар охлаждался и конденсировался, поршень опускался вниз под действием атмосферного давления. Таким образом, посредством системы блоков паровая машина Папена могла приводить в действие различные механизмы, например насосы.

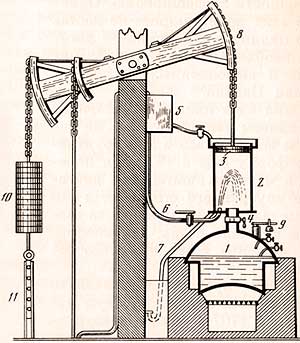

Паровая машина Дэни Папена.

Услышав о паровой машине Папена, Томас Ньюкомен, который часто бывал на шахтах в Вест Кантри, где он работал кузнецом, и лучше чем кто-нибудь другой понимал, как нужны хорошие насосы для предотвращения затопления шахт, объединил усилия с водопроводчиком и стекольщиком Джоном Калли в попытке построить более совершенную модель. Их первая паровая машина была установлена на угольной шахте в Стаффордшире в 1712 году. Как и в машине Папена, поршень перемещался в вертикальном цилиндре, но в целом машина Ньюкомена была значительно более совершенной. Чтобы ликвидировать зазор между цилиндром и поршнем, Ньюкомен закрепил на торце последнего гибкий кожаный диск и налил на него немного воды. Пар из котла поступал в основание цилиндра и поднимал поршень вверх. Но при впрыскивании в цилиндр холодной воды, пар конденсировался, в цилиндре образовывался вакуум, и под воздействием атмосферного давления поршень опускался вниз. Этот обратный ход удалял воду из цилиндра и посредством цепи, соединенной с коромыслом, двигавшимся наподобие качелей, поднимал вверх шток насоса. Когда поршень находился в нижней точке своего хода, в цилиндр снова поступал пар, и с помощью противовеса, закрепленного на штоке насоса или на коромысле, поршень поднимался в исходное положение — после этого цикл повторялся. Машина Ньюкомена оказалась на редкость удачной и использовалась по всей Европе более 50 лет.

Паровой двигатель Ньюкомена:

1 - котел; 2 - цилиндр; з - поршень; 4 - кран; 5 - резервуар; 6 - кран; 7 - труба; 8 - балансир; 9 - предохранительный клапан; 10 - добавочный груз; 11 - водоотливный насос.

В 1740 году машина с цилиндром длиной 2,74 м и диаметром 76 см за один день выполняла работу, которую бригады из 25 человек и 10 лошадей, работая посменно, раньше выполняли за неделю. В 1775 году еще большая машина, построенная Джоном Смитоном (создателем Эддистоунского маяка), за две недели осушила сухой док в Кронштадте (Россия). Ранее с использованием высоких ветряков на это требовался целый год. И тем не менее, машина Ньюкомена была далека до совершенства. Она преобразовывала в механическую энергию всего лишь около 1 % тепловой энергии и, как следствие, пожирала огромное количество топлива, что, впрочем, не имело особого значения, когда машина работала на угольных шахтах. В целом машины Ньюкомена сыграли огромную роль в сохранении угольной промышленности: с их помощью удалось возобновить добычу угля во многих затопленных шахтах. Проект первой в мире паровой машины, способной непосредственно приводить в действие любые рабочие механизмы, предложил 25 апреля 1763 года русский изобретатель И. И. Ползунов, механик на Колывано-Воскресенских горнорудных заводах Алтая. Проект попал на стол к начальнику заводов, который одобрил его и отослал в Петербург, откуда вскоре пришел ответ: «. Сей его вымысл за новое изобретение почесть должно».

Паровая машина Ползунова, схема

Паровая машина Ползунова получила признание. Ползунов предлагал построить вначале небольшую машину, на которой можно было бы выявить и устранить все недостатки, неизбежные в новом изобретении. Заводское начальство с этим не согласилось и решило строить сразу огромную машину для мощной воздуходувки. Постройку машины поручили Ползунову, в помощь которому были выделены «не знающие, но только одну склонность к тому имеющие из здешних мастеровых двое» да еще несколько подсобных рабочих. С этим штатом Ползунов приступил к постройке своей машины. Строилась она год и девять месяцев. Когда машина уже прошла первое испытание, изобретатель заболел скоротечной чахоткой и за несколько дней до завершающих испытаний умер. 23 мая 1766 года ученики Ползунова Левзин и Черницын одни приступили к последним испытаниям паровой машины.

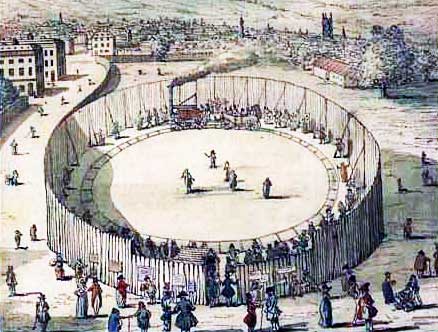

Демонстрация поезда, построенного Ричардом Тревитиком, на кольцевой узкоколейке, проложенной специально для этого в Лондоне неподалеку от Юстон-сквера, 1808 год.

Применение паровой машины

Паровая машина в качестве движителя начала применяться на транспорте, сначала на водном (пароход), затем на железнодорожном (паровоз). В 1783 году маркиз Жоффруа д’Аббан построил и успешно испытал на реке Саоне (Франция) свой пароход «Пироскаф» водоизмещением 182 тонны. Кроме паровой машины, приводившей в действие гребные колеса, судно было оснащено вспомогательным парусным вооружением. В 1807 году Роберт Фултон, артист и изобретатель, спустил на воду пароход «Клермон», который выполнял пассажирские рейсы по Гудзону между Нью-Йорком и Албани (США). Спустя 12 лет, в 1819 году, парусно-паровое судно «Саванна» за 27 суток и 12 часов пересекло Атлантику, но справедливости ради следует заметить, что 87 % пути «Саванна» прошла под парусами. Пароходы с дополнительной парусной оснасткой строились вплоть до 1860 года, а колесные пароходы — до 20-х годов 20 века, но использовались они уже в основном для развлечений.

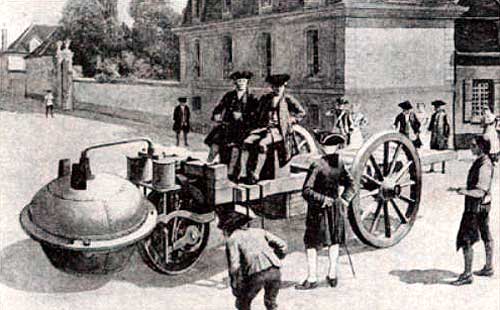

Спустя четыре года изобретатель вместе со своим сыном Робертом построил локомотив «Ракета», который 15 сентября 1830 года привел первый «междугородный» поезд из Ливерпуля в Манчестер Успехи в использовании паровых машин на средствах водного и железнодорожного транспорта были вполне очевидны, и это заставляло изобретателей искать пути дальнейшего усовершенствования и применения паровых машин. Поэтому естественным было стремление изобретателей использовать их также для безрельсового транспорта, где все еще господствовала конная тяга. Самая ранняя самодвижущаяся паровая повозка была изобретена в 1769 году французским военным инженером Николя Кюньо. Она приводилась в движение паровой машиной и предназначалась для буксировки артиллерийских орудий, однако реально могла перевозить четырех человек со скоростью немногим более 3,2 км/ч. Чуть позже, в 1803 году, Ричард Тревитик продемонстрировал в Лондоне одну из своих первых паровых машин, но она не произвела большого эффекта на публику, и изобретатель занялся строительством локомотивов.

Телега Николя Кюньо.

Однако в 1820-1830 годах было построено некоторое количество паровых экипажей, которые выполняли ограниченные пассажирские перевозки в Лондоне, Париже и ряде других крупных городов. Но развитию нового вида транспорта мешали владельцы дилижансов, позже к ним присоединились и железно-дорожные компании, которые делали все возможное, чтобы оградить себя от конкуренции. Это было не так уж сложно, принимая во внимание то, что первые паровые экипажи были громоздкими, неудобными и шумными; они поминутно окутывались дымом и клубами горячего пара, и публика в целом относилась к ним с большим недоверием, считая их небезопасными для людей. Аналогичные работы велись и в России, с тем лишь отличием, что энтузиазм русских изобретателей наталкивался на непробиваемую стену холодного и безразличного равнодушия со стороны царских чиновников. Так, в 1830 году русский лафетный мастер К. Янкевич представил проект безрельсового парового «быстроката». В объяснении к проекту Янкевич, заглядывая далеко вперед, писал: «Введение и употребление сухопутного летнего и зимнего парового экипажа без сомнения принести может государству немаловажную пользу поспешнейшим доставлением всех сведений и необходимых потребностей во все места, а равно и сообщением со всеми городами«.

Однако прошло более тридцати лет прежде, чем мысль Янкевича была осуществлена на практике. На Урале, к северо-востоку от Нижнего Тагила, между Верхней и Нижней Салдой пролегает дорога, по которой более ста двадцати лет тому назад совершал регулярные рейсы паровой автомобиль, построенный русским изобретателем Аммосом Черепановым. Примерно в то же время созданы паровые колесные тракторы и начинается их производство в заводских условиях. В 1876-1877 годы Брянский завод выпустил первые два трактора. В 1903 году Коломенский завод построил тракторы, успешно применявшиеся на строительстве Амурской железной дороги. В Европе изобретатели стремились усовершенствовать паровую машину и сделать ее более компактной.