Схемы пуска и торможения двигателя

Наиболее часто используется схема с одним пускателем и кнопками управления «Пуск» и «Стоп». Для того, чтобы обеспечить вращение вала двигателя в обе стороны используется схема с двумя пускателями (или с реверсивным пускателем) и тремя кнопками. Такая схема позволяет менять направление вращения вала двигателя «на ходу» без его предварительной остановки.

Схемы пуска двигателя

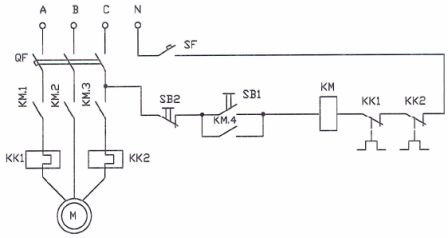

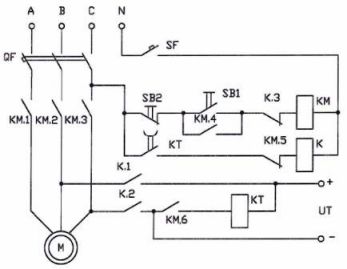

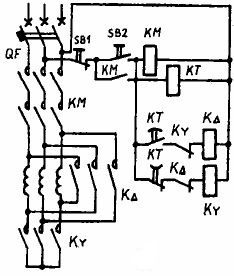

Электрический двигатель М питается от трехфазной сети переменного напряжения. Трехфазный автоматический выключатель QF предназначен для отключения схемы при коротком замыкании. Однофазный автоматический выключатель SF защищает цепи управления.

Основным элементом магнитного пускателя является контактор (мощное реле для коммутации больших токов) КМ. Его силовые контакты коммутируют три фазы, подходящие к электродвигателю. Кнопка SB1 («Пуск») предназначена для пуска двигателя, а кнопка SB2 («Стоп») — для остановки. Тепловые биметаллические реле KK1 и КК2 осуществляют отключение схемы при превышении тока, потребляемого электродвигателем.

Рис. 1. Схема пуска трехфазного асинхронного двигателя с помощью магнитного пускателя

При нажатии кнопки SB1 контактор КМ срабатывает и контактами KM.1, КМ.2, КМ.3 подключает электродвигатель к сети, а контактом КМ.4 блокирует кнопку (самоблокировка).

Для остановки электродвигателя достаточно нажать кнопку SB2, при этом контактор КМ отпускает и отключает электродвигатель.

Важным свойством магнитного пускателя является то, что при случайном пропадании напряжения в сети двигатель отключается, но восстановление напряжения в сети не приводит к самопроизвольному запуску двигателя, так как при отключении напряжения отпускает контактор КМ, и для повторного включения необходимо нажать кнопку SB1.

При неисправности установки, например, при заклинивании и остановке ротора двигателя, ток, потребляемый двигателем, возрастает в несколько раз, что приводит к срабатыванию тепловых реле, размыканию контактов KK1, КК2 и отключению установки. Возврат контактов КК в замкнутое состояние производится вручную после устранения неисправности.

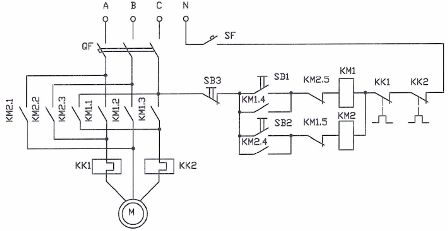

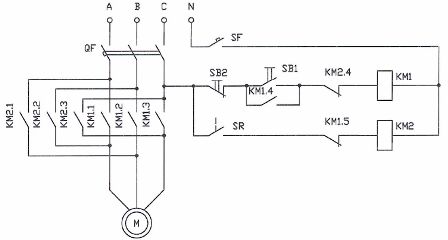

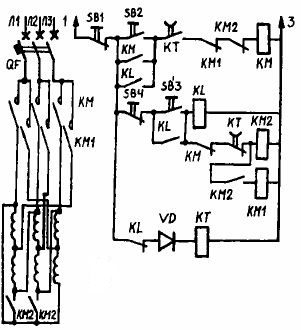

Реверсивный магнитный пускатель позволяет не только запускать и останавливать электрический двигатель, но изменять направление вращения ротора. Для этого схема пускателя (рис. 2) содержит два комплекта контакторов и кнопок пуска.

Рис. 2. Схема пуска двигателя с помощью реверсивного магнитного пускателя

Контактор КМ1 и кнопка SB1 с самоблокировкой предназначены для включения двигателя в режиме «вперед», а контактор КМ2 и кнопка SB2 включают режим «назад». Для изменения направления вращения ротора трехфазного двигателя достаточно поменять местами любые две из трех фаз питающего напряжения, что и обеспечивается основными контактами контакторов.

Кнопка SB3 предназначена для остановки двигателя, контакты КМ 1.5 и КМ2.5 осуществляют взаимоблокировку, а тепловые реле КК1 и КК2 — защиту при превышении тока.

Включение двигателя на полное напряжение сети сопровождается большими пусковыми токами, что может быть недопустимо для сети ограниченной мощности.

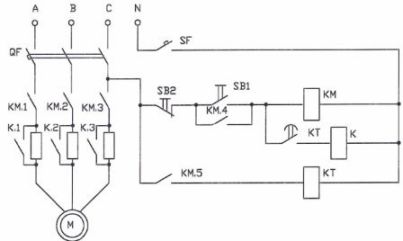

Схема пуска электродвигателя с ограничением пускового тока (рис. 3) содержит резисторы R1, R2, R3, включенные последовательно с обмотками электродвигателя. Эти резисторы ограничивают ток в момент пуска при срабатывании контактора КМ после нажатия кнопки SB1. Одновременно с КМ при замыкании контакта КМ.5 срабатывает реле времени КТ.

Выдержка, осуществляемая реле времени, должна быть достаточной для разгона электродвигателя. По окончании времени выдержки замыкается контакт КТ, срабатывает реле К и своими контактами K.1, К.2, К.3 шунтирует пусковые резисторы. Процесс пуска завершен, на двигатель подается полное напряжение.

Рис. 3. Схема пуска двигателя с ограничением пускового тока

Далее будут рассмотрены две наиболее популярных схемы торможения трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором: схема динамического торможения и схема торможения противовключением.

Схемы торможения двигателя

После снятия напряжения с двигателя его ротор какое-то время продолжает вращаться за счет инерции. В ряде устройств, например, в подъемно-транспортных механизмах, требуется осуществлять принудительное торможение для уменьшения величины выбега. Динамическое торможение заключается в том, что после снятия переменного напряжения через обмотки электродвигателя пропускается постоянный ток.

Схема динамического торможения показана на рис. 4.

Рис. 4. Схема динамического торможения двигателя

В схеме, помимо основного контактора КМ, присутствует реле К, включающее режим торможения. Поскольку реле и контактор не могут быть включены одновременно, применена схема взаимоблокировки (контакты КМ.5 и К.3).

При нажатии кнопки SB1 срабатывает контактор КМ, подает питание на двигатель (контакты КМ.1 КМ.2, КМ.3), блокирует кнопку (КМ.4) и блокирует реле К (КМ.5). Замыкание КМ.6 вызывает срабатывание реле времени КТ и замыкание контакта КТ без выдержки времени. Таким образом осуществляется пуск двигателя.

Для остановки двигателя следует нажать кнопку SB2. Контактор КМ отпускает, размыкаются контакты KM.1 — KM.3, отключая двигатель, замыкает контакт КМ.5, что вызывает срабатывание реле К. Контакты K.1 и К.2 замыкаются, подавая постоянный ток в обмотки. Происходит быстрое торможение.

При размыкании контакта КМ.6 реле времени КТ отпускает, начинается выдержка времени. Величина выдержки должна быть достаточна для полной остановки электродвигателя. По окончании выдержки времени контакт КТ размыкается, реле К отпускает и снимает постоянное напряжение с обмоток электродвигателя.

Наиболее эффективным способом торможения является реверсирование двигателя, когда сразу после снятия питания на электродвигатель подается напряжение, вызывающее появление встречного вращающего момента. Схема торможения противовключением приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема торможения двигателя противовключением

Частота вращения ротора двигателя контролируется с помощью реле частоты вращения с контактом SR. Если частота вращения больше некоторого значения, контакт SR замкнут. При остановке двигателя контакт SR размыкается. Кроме контактора прямого включения KM1 схема содержит контактор для реверсирования КМ2.

При пуске двигателя срабатывает контактор KM1 и контактом КМ 1.5 разрывает цепь катушки КМ2. С достижением определенной частоты вращения замыкается контакт SR подготавливая цепь для включения реверса.

При останове двигателя контактор KM1 отпускает и замыкает контакт КМ1.5. В результате этого контактор КМ2 срабатывает и подает на электродвигатель реверсирующее напряжение для торможения. Снижение частоты вращения ротора вызывает размыкание SR, контактор КМ2 отпускает, торможение прекращается.

Схемы управления двигателями в функции времени

Управление в функции времени получило наибольшее распространение в промышленности из-за простоты и надежности серийно выпускаемых электромагнитных и электронных реле времени .

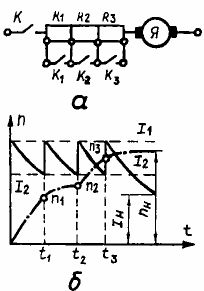

Так, из рис. 1, а и б видно, что замыканием контакта К линейного контактора в цепь якоря включается все сопротивление реостата, равное R1 + R2 + R3, а включение секций пускового сопротивления может происходить через определенные интервалы времени t1, t2 и t3 при определенных частотах вращения двигателя n1, n2, n3 и при снижении пускового тока до заданного значения I2. Интервалы времени подбираются так, чтобы при каждом очередном закорачивании сопротивления ток двигателя не превышал бы допустимого I1.

При разгоне двигателя от n= 0 до n1 ток убывает до I2 в результате роста противоэлектродвижущей силы. Через промежуток времени t1 замыкается контакт К1, шунтирующий сопротивление R1, что вызывает уменьшение сопротивления реостата до R2+R3, новое увеличение тока до I1 и т. д. По окончании пуска двигатель разгоняется до номинальной частоты вращения, пусковой реостат полностью выведен.

Рис. 1. Схемы управления двигателями в функции времени: а — пускового реостата двигателя постоянного тока, б — пусковая диаграмма

Рассмотрим некоторые схемы управления двигателя в функции времени.

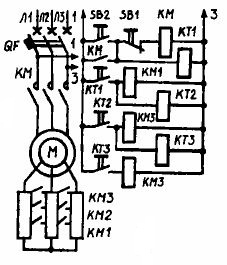

При управлении асинхронным двигателем с фазным ротором в функции времени (рис. 2) выдержка времени, необходимая для закорачивания отдельных ступеней пускового реостата, обеспечивается маятниковыми реле времени, число которых равно числу ступеней. Работа схемы осуществляется следующим образом.

Рис. 2. Схема управления в функции времени асинхронного двигателя с фазным ротором

При нажатии на кнопку SB1 получает электропитание катушка линейного контактора КМ, включающего статор двигателя в сеть. Пусковой реостат при этом введен полностью. Вместе с контактором включается реле времени КТ1, которое через заданный интервал времени замыкает контакт в цепи катушки контактора КМ1.

Контактор срабатывает и замыкает первую секцию пускового реостата ротора. При этом включается реле времени КТ2, которое замыкает с замедлением свои контакты и включает катушку КМ2 и реле времени КТЗ. Контакты контактора КМ2 закорачивают вторую ступень КМ2 пускового реостата. Далее с замедлением времени срабатывает контакт реле КТЗ, включающий катушку КМЗ, которая закорачивает последнюю ступень пускового реостата КМЗ, и двигатель продолжает работать в дальнейшем как с короткозамкнутым ротором.

Останов двигателя производят кнопкой SB, а при перегрузках двигатель отключается расцепителями автоматического вводного выключателя QF. При этом отключается линейный контактор, его блок-контакт КМ и все контакторы ускорения и реле времени без выдержки времени. Схема готова к следующему пуску.

Для пуска вхолостую асинхронного двигателя повышенной мощности с переключением обмотки статора со звезды на треугольник можно использовать схему рис. 3. Переключение в этой схеме выполняется автоматически в функции времени. Нажатием кнопки SB2 обмотку статора включают в сеть контактором КМ. Одновременно подключаются к сети реле времени КТ и катушка KY, соединяющего обмотку статора звездой при помощи трех замыкающих контактов в силовой цепи.

Рис. 3. Схема управления в функции времени асинхронного двигателя переключением со Y на Δ

Двигатель включается и разгоняется при пониженном напряжении. Через заданный промежуток времени реле КТ выключает контактор KY и включает катушку контактора КΔ соединяющего обмотку статора треугольником. Так как в цепи катушки КΔ находится блок-контакт KY, включение контактора КΔ не может произойти раньше выключения контактора KMY.

Ступенчатый пуск многоскоростных асинхронных двигателей является более экономичным и выполняется в функции времени. Рассмотрим пример ступенчатого пуска двухскоростного однообмоточного двигателя (рис. 4). Обмотка статора переключается с треугольника на двойную звезду с удвоением частоты вращения.

Рис. 4. Схема управления в функции времени ступенчатого пуска асинхронного двигателя

Контактором КМ двигатель включается на первую ступень частоты вращения, а контакторами КМ2 и КМ1 на вторую. Для включения двигателя на первую частоту вращения нажатием кнопки SB2 включается катушка контактора КМ и его силовые контакты КМ в главной цепи. Обмотка статора, соединенная треугольником, включается в сеть. Катушка реле времени КТ находится под напряжением, а ее замыкающий контакт (в цепи катушки КМ) замкнут.

Блок-контакт КМ в цепи катушек КМ2 и КМ1 размыкается. Эти катушки отключены также размыкающим контактом КТ, который срабатывает с замедлением при возврате. Через заданный промежуток времени замыкающий контакт КТ отключит катушку КМ, а его размыкающий контакт включит катушки контакторов второй частоты вращения КМ1 и КМ2. Их главные контакты в силовой цепи переключат обмотку статора на двойную звезду и включат ее в сеть.

Следовательно, двигатель сначала разгоняется до первой частоты вращения, а затем автоматически переключается на вторую частоту вращения. Отметим, что предварительное соединение обмотки статора на двойную звезду и последующее включение ее в сеть выполняется сначала включением двух замыкающих силовых контактов КМ2, а затем трех замыкающих главных контактов КМ1. Такая последовательность включения достигается тем, что катушка КМ1 включается на напряжение через замыкающий блок-контакт КМ2. Останов двигателя выполняется нажатием кнопки «Стоп», обозначенной на схеме буквой SB1.

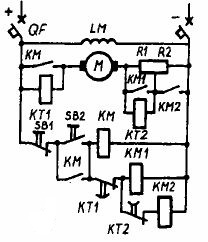

На рис. 5 изображена схема автоматического пуска двигателя постоянного тока параллельного возбуждения в функции времени. Включением автоматического выключателя QF двигатель подготавливается к пуску. Ток течет по цепи, состоящей из катушки реле времени КТ1, якоря двигателя М и двух ступеней пускового реостата R1 + R2.

Рис. 5. Схема управления в функции времени двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

Вследствие большого сопротивления катушки реле КТ1 ток в этой цепи весьма мал и никакого действия на двигатель не оказывает, но само реле срабатывает и его размыкающий контакт в цепи контактора КМ1 размыкается. В обмотку второго реле времени КТ2, включенную параллельно сопротивлению R1, ответвляется столь малый ток, что включиться оно не может. Обмотка возбуждения LM двигателя также оказывается включенной.

Пуск двигателя выполняется нажатием кнопки SB2. Включаются при этом контактор КМ и его контакт в цепи якоря двигателя. Большой пусковой ток ограничивается двумя ступенями реостата R1 и R2. Часть этого тока ответвляется в катушку реле КТ2, и оно, срабатывая, размыкает свой контакт КТ2 в цепи контактора КМ2. Одновременно с замыканием цепи якоря М рабочий контакт контактора КМ закорачивает катушку реле КТ1.

После установленного промежутка времени при возврате реле КТ1 замкнет свой контакт КТ1 в цепи контактора КМ1. Этот контактор своим рабочим контактом KM1 закоротит первую ступень R1 пускового реостата и обмотку реле времени КТ2. С замедлением при возврате его рабочие контакты КТ2 включат контактор КМ2, который своими рабочими контактами КМ2 закоротит вторую ступень R2 пускового реостата. На этом пуск двигателя заканчивается.

При нажатии на кнопку SB1 контактор КМ обесточится и отключит свой главный контакт в цепи якоря. Якорь остается под напряжением, но оказывается включен последовательно с обмоткой реле КТ1, благодаря чему через него проходит незначительный ток. Реле КТ1 сработает, разомкнет свой контакт в цепи контакторов КМ1 и КМ2, они отключатся и разомкнут свои контакты, закорачивающие сопротивления R1 и R2. Произойдет останов двигателя, но его обмотка возбуждения остается подключенной к сети и двигатель тем самым подготовлен для следующего пуска. Полное отключение двигателя выполняют выключением автоматического вводного выключателя ВВ.

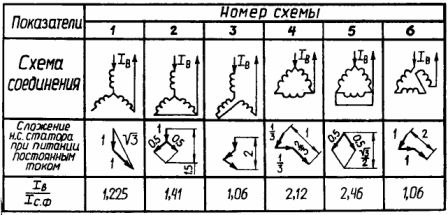

Динамическое торможение двигателей также выполняется в функции времени. Для динамического торможения, например асинхронного двигателя, обмотка статора отключается от сети переменного тока и по одной из схем, показанных в табл.1, подключается к источнику постоянного тока. В лесной и деревообрабатывающей промышленности постоянный ток получают от специальных полупроводниковых выпрямителей. В этом случае отпадает необходимость в специальном источнике постоянного тока.

При включении обмотки статора по одной из схем (см. табл. 1) к выпрямителю в обмотке создается неподвижное в пространстве магнитное поле. В неподвижном поле по инерции продолжает вращаться ротор двигателя. В роторе двигателя при этом будут создаваться переменная ЭДС и ток, который будет возбуждать переменное магнитное поле. Переменное магнитное поле ротора при взаимодействии с неподвижным полем статора создает тормозной момент. При этом запасенная кинетическая энергия ротором и исполнительным механизмом превращается в цепи ротора в электрическую энергию, а последняя — в тепловую.

Тепловая энергия рассеивается из цепи ротора в окружающую среду. Выделение тепла в роторе будет нагревать двигатель. Количество выделенного тепла зависит от тока в обмотке статора при питании ее постоянным током. В зависимости от принятой схемы включения обмотки статора при питании ее постоянным током отношение тока к фазному току статора будет различным. Соотношения этих токов для различных схем включения показаны в табл. 1

Схема динамического торможения асинхронного двигателя показана на рис. 6.