Схема обмотки машин постоянного тока

V. СХЕМЫ ОБМОТОК МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

38. ЯКОРНЫЕ ОБМОТКИ (ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ)*

Обмотка якоря состоит из секций. Секция представляет собой наименьшую часть обмотки, заключенную между двумя присоединениями к коллектору. Секция может состоять из одного, двух или нескольких витков. Активные стороны одной секции располагаются под разными полюсами на расстоянии, обычно равном или несколько меньшем полюсного деления.

Полюсное деление — часть окружности якоря, приходящаяся на один полюс. Величина полюсного деления (см)

где D — диаметр якоря, см; 2 р — число полюсов.

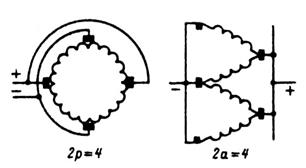

В зависимости от формы секций различают волновые, петлевые и комбинированные (лягушечьи) обмотки. Волновые и петлевые обмотки в зависимости от шага по коллектору могут быть простыми и сложными. Сложные обмотки называют также многоходовыми.

Волновые в петлевые якорные обмотки обычно выполняют двухслойными **, присоединяя к каждой коллекторной пластине выводы двух секций. Следовательно, число секций обмотки S равно числу коллекторных пластин К. В пазу якоря может быть расположено две, четыре, шесть и более сторон секций. Каждая пара расположенных друг над другом сторон образует элементарный паз, число которых в реальном пазу обозначается ип. Число элементарных пазов якоря равно произведению числа пазов z на ип и равно числу секций, т. е. zэ=zип=S=K***.

Лягушечья обмотка укладывается в пазах якоря в четыре слоя, причем волновая обмотка охватывает петлевую (одна сторона секции волновой обмотки располагается у клина, вторая — на дне паза).

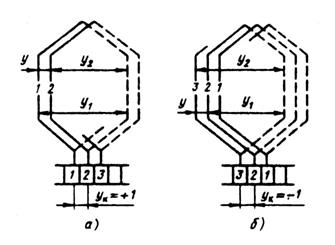

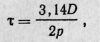

В зависимости от взаимного расположения выводов секций различают также неперекрещенные и перекрещенные обмотки (рис. 89, 90).

Катушкой якорной обмотки называют группу секций, образующих элемент обмотки до укладки в пазы. Катушка состоит из одной или нескольких секций, обычно имеющих общую корпусную изоляцию. Число секций в каждой стороне катушки равно числу элементарных пазов в реальном пазу якоря. Часть катушки, расположенную вне пазов, называют лобовой частью. Различают лобовую часть со стороны коллектора и с противоположной стороны.

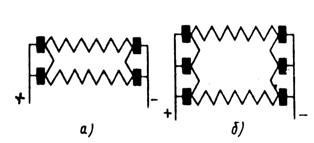

При большом сечении шин катушки для облегчения укладки выполняют из двух частей (полукатушек). Секция в этом случае имеет обычно один виток и состоит из двух полусекций (стержней). Такая обмотка называется стержневой. Переход из верхнего слоя в нижний осуществляется при помощи хомутиков, надеваемых на концы стержней и припаиваемых к ним.

* Схемы разметки якоря см.: Виноградов Н. В. Обмотчик электрических машин. — М: Высшая школа, 1977.

** В очень редких случаях для низковольтных машин на большие токи применяют однослойные обмотки.

*** Исключение из этого правила составляет обмотка с «мертвой> секцией.

Рис. 89. Простая петлевая обмотка: а — неперекрещенная (правая), б — перекрещенная (левая)

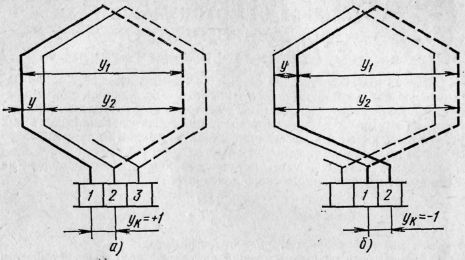

Рис. 90. Простая волновая обмотка: а — неперекрещенная (левая), б — перекрещенная (правая)

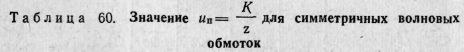

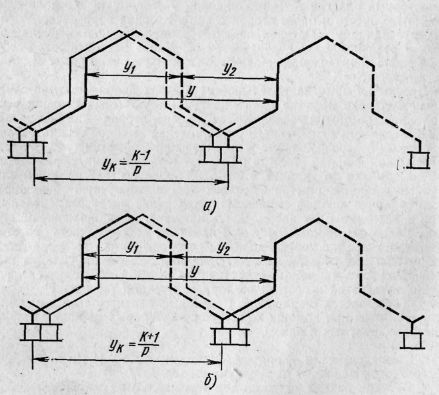

Таблица 59. Шаги, числа параллельных ветвей и условия симметрии петлевых и волновых обмоток

Примечание. y1 — первый шаг — расстояние между сторонами одной и той же секции (ширина секции). Обычно выполняются обмотки с первым шагом y1≤τ; y2 — второй шаг — расстояние между второй стороной данной секции и первой стороной следующей за ней по схеме секции; у — результирующий шаг — расстояние между верхними или нижними сторонами двух следующих друг за другом по схеме секций; ук — шаг по коллектору — расстояние между началом и концом секции, измеренное числом коллекторных делений; 2а — число параллельных ветвей; m — коэффициент кратности, равный числу простых обмоток, составляющих сложную; | — наименьшее дробное число, которое надо вычесть или прибавить, чтобы частное от деления числа элементарных пазов на число полюсов равнялось целому числу.

Шаги обмотки y1, y2 и у обычно выражают числом секций или элементарных пазов (табл. 59). Шаг по коллектору измеряют числом коллекторных пластин, а шаг по пазам yz — числом пазов. Полюсное деление т также может быть выражено числом элементарных пазов:

Якорные обмотки должны удовлетворять требованиям симметрии, поэтому соотношения между ип, z, а и К должны иметь определенные значения (см. табл. 59). В сложной волновой обмотке выбор ип и z еще более ограничен (табл. 60).

Рис. 3.49. Обозначение шагов петлевой обмотки якоря: а) ук= + 1; 6) ук = — 1 Рис. 3.49. Обозначение шагов петлевой обмотки якоря: а) ук= + 1; 6) ук = — 1 | (первый — у1, второй — у2) и результирующий шаг у измеряются в так называемых элементарных пазах, не имеющих эквивалента в линейных размерах. Под элементарным понимают условный паз, в котором как бы расположено по одной секционной стороне обмотки в каждом слое. Отсюда число элементарных пазов Zэ, число секций во всей обмотке якоря S, число пластин коллектора К и число пазов якоря Z связаны следующим соотношением: Zэ = S = К = Z uп, |

где uп — число секций в катушке якоря.

Шаг обмотки по коллектору ук определяет расстояние между началом и концом секции по окружности коллектора в коллекторных делениях tк = (πDк)/ K, где Dк — наружный диаметр коллектора.

Шаг обмотки по пазам (yz) определяет расстояние между сторонами катушки или секции в зубцовых делениях якоря tz = (πDa)/ Z, где Da — наружный диаметр якоря [6].

Схемы обмоток якорей машин постоянного тока изображают на чертежах так же, как и машин переменного тока, т. е. в виде торцевых (вид со стороны коллектора) или развернутых схем. Наибольшее распространение получили развернутые схемы. Их изображение имеет ряд особенностей, связанных с тем, что каждая катушка обмотки якоря состоит из нескольких секций и имеет столько пар выводных концов, сколько секций содержится в ней. Выводные концы секций соединены с пластинами коллектора. Поэтому на схеме обмотки якоря нужно либо каждую секцию изображать отдельным многоугольником, либо показывать пазовые части катушки одной линией, а лобовые части каждой секции — отрезками, соединенными с концами пазовой части и с пластинами коллектора. Последний способ изображения встречается чаще.

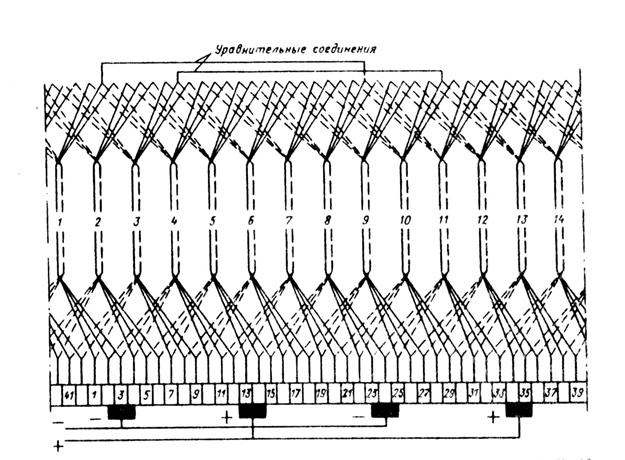

Рис. 3.50. Схема простой петлевой обмотки якоря, Z = 14, uп = 3, К = 42

На рис. 3.50 приведена развернутая схема простой петлевой обмотки, каждая катушка которой состоит из трех секций. Пазовые части катушек изображены в зависимости от их положения в пазу сплошными или пунктирными линиями, а в лобовых частях эти линии разветвляются: от каждой отходят три отрезка, обозначающих лобовые части трех секций, входящих в катушку. Начала и концы секций соединяют с пластинами коллектора. На схемах на коллекторных пластинах обычно показывают места расположения щеток.

Схемы обмоток якорей, как правило, состоят из ряда повторяющихся одинаковых элементов, поэтому полное представление об обмотке могут дать и сокращенные, так называемые практические схемы. В практических схемах вычерчивают секции только одной из катушек: показывают расположение обеих сторон секции в элементарных и действительных пазах и их соединение с пластинами коллектора. Пластины нумеруют так, чтобы их номера совпадали с номерами элементарных пазов, в которых располагают стороны секций, соединенных с данными пластинами. На рис. 3.51 показана практическая схема обмотки, развернутая схема которой приведена на рис. 3.50.

В большинстве обмоток первый частичный шаг секции у1 выбирают кратным числу секций в слое паза uп. В этом случае шаги по пазам катушек и всех секций обмотки одинаковые (yz = y1 /uп) и обмотку называют равносекционной (рис. 3.52, а). Если же у1 /uп не равно целому числу, то у секций будут разные шаги по пазам якоря

Рис. 3.51. Практическая схема петлевой обмотки, уz = 3, uп = 3, у1 = 9 Рис. 3.51. Практическая схема петлевой обмотки, уz = 3, uп = 3, у1 = 9 | (рис. 3.52, б). Такую обмотку нельзя выполнить из целых катушек. Она называется ступенчатой, выполняется только в стержневых обмотках и редко встречается в практике. Для того чтобы легче понять особенности различных схем обмоток якоря, все последующие схемы в учебнике построены для обмоток с uп = 1, при этом Z = Zэ = К. Следует отметить, что обмотку якоря с uп = 1 выполняют крайне редко, так как в этом случае необоснованно увеличивается число пазов и ухудшается их заполнение проводниками, потому что толщина корпусной изоляции катушки, состоящей из одной или из нескольких секций, остается одинаковой. |

Рис. 3.52. Равносекционная и ступенчатая обмотки:

uп=2, у1/ уп — не равно целому числу (обмотка ступенчатая)

ПРОСТЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ ОБМОТКИ

В простых петлевых обмотках якоря (см. рис. 3.50) результирующий шаг равен шагу по коллектору:

Большее распространение получили обмотки с у = 1, так как при у = – 1 лобовые части секций несколько удлиняются и в них возникает дополнительное перекрещивание выводных концов (см. рис. 3.49, б). Первый частичный шаг петлевой обмотки выбирают близким к полюсному делению:

где e — наименьшее число (или дробь), при котором у1 выражен целым числом, кратным числу uп. Значение е характеризует укорочение (удлинение) шага по сравнению с полюсным делением. Обмотки с укороченным шагом применяются чаще.

Рассмотрим более подробно особенности простых петлевых обмоток на примере схемы, приведенной на рис. 3.50.

На практической схеме этой обмотки (см. рис. 3.51) показано что y1 = Zэ / 2p ±е = 42/ 4 – 1,5 = 9; у2 = y1 – у = 9 – 1 = 8. Шаги по пазам всех секций одинаковы: yz = у1 / uп = 9/3 =3. Обмотка равносекционная. Если же выполнить первый частичный шаг у1 = 42/4 – 0,5 = 10 (у2 = 10 – 1 = 9), то у1/uп = 10/3 становится не равным целому числу. Шаги секций по пазам будут разные (рис. 3.52) и обмотка получится ступенчатой.

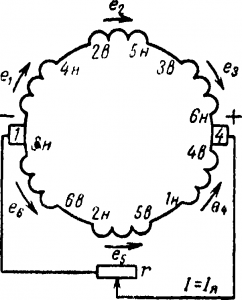

При простой петлевой обмотке щетки на коллекторе должны быть расположены обязательно через каждое полюсное деление. Замыкая пластины коллектора, они образуют в обмотке 2р параллельных ветвей (рис. 3.53). Поэтому в простой петлевой обмотке число параллельных ветвей всегда равно числу полюсов машины: 2а = 2р.

| Параллельные ветви в петлевой обмотке содержат несколько последовательно соединенных между собой секций, в каждой из которых во время работы машины наводится ЭДС. При сборке машины из-за допусков при штамповке и шихтовке сердечника неравномерности воздушного зазора под разными полюсами и ряда других причин всегда |  Рис. 3.53. Параллельные ветви простой петлевой обмотки Рис. 3.53. Параллельные ветви простой петлевой обмотки |

существует некоторая асимметрия магнитной цепи. Поэтому ЭДС, наводимые в секциях в разных параллельных ветвях, немного отличаются друг от друга. Сопротивления параллельных ветвей практически всегда различаются между собой из-за различного качества паек мест соединений секций и пластин коллектора. По этим причинам токи в параллельных ветвях петлевой обмотки якоря никогда не бывают абсолютно одинаковые, так как в ветвях обмотки циркулируют уравнительные токи. Они замыкаются через скользящие контакты между щетками и поверхностью коллектора и перегружают их, при этом коммутация машин ухудшается, появляется искрение под щетками, пластины подгорают и коллектор быстрее выходит из строя.

Чтобы разгрузить щеточные контакты от уравнительных токов, в якорях с петлевой обмоткой устанавливают уравнительные соединения первого рода. Уравнительные сое-

Рис. 3.54. Расположение уравнительных соединений первого рода:

а, б — со стороны, противоположной коллектору; в — со стороны коллектора; 1 — сердечник якоря; 2 — лобовые части обмотки; 3 — уравнительные соединения; 4 — задний нажимной конус коллектора; 5 — коллектор

динения — это изолированные проводники, которые соединяют точки обмотки, имеющие теоретически одинаковые потенциалы. Уравнительные соединения не уменьшают уравнительные токи, а лишь направляют их по безвредному для работы машины пути, обеспечивая нормальную работу щеточного контакта без перегрузки, создаваемой уравнительными токами.

В простой петлевой обмотке одинаковые потенциалы должны быть у всех секций, расположенных на расстоянии двойного полюсного деления друг от друга. Поэтому шаг уравнительных соединений уур = К/р. Наиболее удобные места для подсоединения уравнителей к секциям — это коллекторные пластины или головки лобовых частей секций со стороны, противоположной коллектору (рис. 3.54).

На схеме рис. 3.50 условно показаны только два уравнительных соединения, выполненных с шагом, равным уур = К/р = 42/2 = 21 элементарных пазов.

Уравнительные соединения первого рода выполняют проводниками с площадью поперечного сечения, равной 20. 30 % сечения эффективного проводника обмотки. В машинах общего назначения чаще всего устанавливают по два-три уравнительных соединения на каждую пару параллельных ветвей или по одному уравнительному соединению на паз якоря, т. е. в 3 — 4 раза меньше, чем секций в обмотке.

При установке уравнительных соединений (рис. 3.54) усложняется технологический процесс изготовления якоря и увеличивается расход меди, поэтому петлевые обмотки применяют лишь в машинах, в которых не могут быть выполнены простые волновые обмотки [6].

ПРОСТЫЕ ВОЛНОВЫЕ ОБМОТКИ

Схема простой волновой обмотки якоря приведена на рис. 3.55. Обозначения шагов обмотки показаны на рис. 3.56. Шаг простой волновой обмотки по коллектору равен результирующему шагу:

В этой формуле знак «—» предпочтительный, так как при знаке «+» в обмотке появляются дополнительные перекрещивания выводных концов секций. Для первого частичного шага у1 = K/ 2p ± e сохраняется следующее условие: у1/ uп равно целому числу, иначе обмотка будет ступенчатой. Второй частичный шаг у2 = у – у1

Секции волновой обмотки соединяют друг с другом последовательно с результирующим шагом, близким к двойному полюсному делению. Поэтому при установке щеток на коллектор обмотка соединяется в две параллельные ветви независимо от числа полюсов

Рис. 3.55. Схема простой волновой обмотки якоря, Z = 17, K = 51, 2p = 4

Рис. 3.56. Элементы схемы и обозначение шагов простой волновой обмотки:

а – с двухвитковыми секциями, б – с одновитковыми секциями

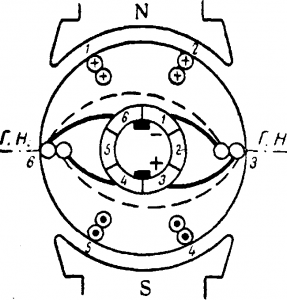

Рис. 3.57. Параллельные ветви в простой волновой обмотке: а) с 2р = 4, б) с 2р = 6 Рис. 3.57. Параллельные ветви в простой волновой обмотке: а) с 2р = 4, б) с 2р = 6 | машины. В простых волновых обмотках всегда 2а = 1(рис. 3.57). Особенностью обмоток является также возможность работы машины при неполном числе щеточных болтов. Действительно, как видно из рисунка 3.57, уменьшение числа щеточных болтов не приводит к изменению направления токов в параллельных ветвях обмотки. |

Это обстоятельство используют, например, в ряде тяговых двигателей постоянного тока, в которых размещение полного числа щеточных болтов, равного 2р, затруднено из-за недостатка места [8].

При 2а = 2в обмотке отсутствуют эквипотенциальные точки и установка уравнительных соединений не требуется. Поэтому волновые обмотки более технологичны и дешевы по сравнению с петлевыми. Простые волновые обмотки применяют в большинстве машин, номинальный ток которых не превышает 500. 600 А, т. е. ток в каждой параллельной ветви волновой обмотки остается меньшим 250. 300 А.

Простые волновые обмотки могут быть выполнены симметричными только при условии, что ук = (К ± 1)/ рравно целому числу. Это накладывает определенные ограничения на соотношение чисел Ки р. В частности, машины общего назначения мощностью до 200. 300 кВт выпускают в большинстве случаев в четырехполюсном исполнении, т. е. с р = 2.Следовательно, для обеспечения симметрии обмотки коллектор якоря должен содержать нечетное число пластин. Но так как К = Z uп, то нечетными должны быть также число пазов якоря Z и число секций в катушке uп. В ряде случаев эти условия невыполнимы при заданных линейной нагрузке и уровнях магнитной индукции на участках магнитопровода. В таких якорях при (К ± 1)/ р, не равном целому числу, могут быть выполнены несимметричные волновые обмотки: обмотка с мертвой секцией или искусственно-замкнутая обмотка.

Обмотка с мертвой секцией применяется реже. Для ее выполнения коллектор машины берут с числом пластин, на одну меньшим, чем число секций в обмотке якоря, т. е. с нечетным числом пластин: К’ = Z uп — 1. Тогда ук = (К’ ± 1)/ рравно целому числу. По рассчитанному ук находят частичные шаги у1и у2и строят волновую обмотку. Число секций в обмотке s = Z uп, т. е. на одну больше, чем пластин коллектора. В пазы укладывают все секции, но одну из них не соединяют с коллектором. Образуется «мертвая секция». Выводные концы этой секции подрезают и изолируют; лобовые части закрепляют бандажом вместе со всей обмоткой.

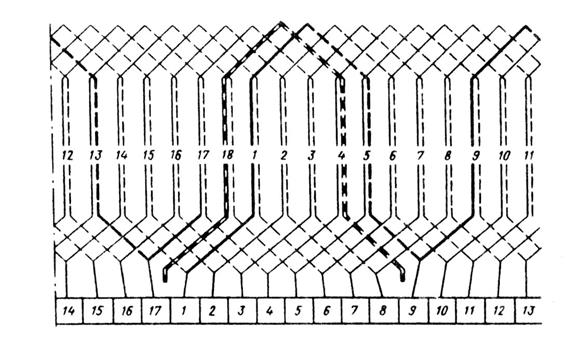

Рис. 3.58. Схема волновой обмотки с мертвой секцией, Z = 18, uп = l, К = 17

На рис. 3.58 в качестве примера приведена схема простой волновой обмотки 2р = 4 с мертвой секцией, в которой для упрощения принято Z = 18, uп = 1. Для построения схемы взято К’ = 18 — 1 = 17; ук = (17 — 1)/2=8; у1 = 4. Мертвая секция, не соединенная с пластинами коллектора, выделена на схеме прерывистой жирной линией. Несимметрия схемы проявляется, например, в различных шагах у2 :шаги по пазам 5 – 9, 6 – 10, 7–11и т. д. не равны шагам 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8и т. д.

Обмотки с мертвой секцией встречаются в машинах, коллекторы которых имеют большое (К >100) число коллекторных пластин, при этом возникающая несимметрия, практически незаметна.

Мертвую секцию можно было бы вообще не укладывать в пазы якоря, однако это нарушает последовательность укладки обмотки и требует заполнения оставшихся свободными частей пазов изоляционным материалом и дополнительных мер при балансировке якоря [6].

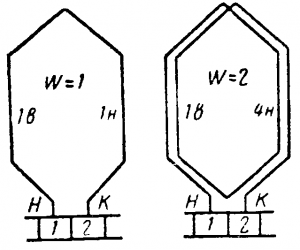

Обмотка машины постоянного тока состоит из одинаковых частей, называемых секциями. На рис. 8-8 представлена одна секция, состоящая из одного витка (ɯ = 1), вторая — из двух витков (ɯ = 2) , Число витков в секции может быть и большим. Начало и конец каждой секции припаиваются к петушкам двух коллекторных пластин, находящихся рядом или на некотором расстоянии друг от друга. Так как конец каждой секции и начало следующей за ней секции припаиваются к одной коллекторной пластине, то образуется замкнутая обмотка.

Обмотка машины постоянного тока состоит из одинаковых частей, называемых секциями. На рис. 8-8 представлена одна секция, состоящая из одного витка (ɯ = 1), вторая — из двух витков (ɯ = 2) , Число витков в секции может быть и большим. Начало и конец каждой секции припаиваются к петушкам двух коллекторных пластин, находящихся рядом или на некотором расстоянии друг от друга. Так как конец каждой секции и начало следующей за ней секции припаиваются к одной коллекторной пластине, то образуется замкнутая обмотка.