- Контактная система зажигания

- Схема контактной системы зажигания

- Принцип работы контактной системы зажигания

- Неисправности контактной системы зажигания

- 1. Нет искры на свечах

- 2. Двигатель работает с перебоями

- Устройство автомобилей

- Контактно-транзисторная система зажигания

- Работа контактно-транзисторной системы зажигания

- Контактно-транзисторная система зажигания

Контактная система зажигания

Система зажигания бензинового двигателя предназначена для воспламенения воздушно-топливной смеси. Возгорание этой смеси происходит благодаря искре.

В зависимости от того каким способом происходит управления процессом, систему зажигания разделяют на 3 типа:

- контактная;

- бесконтактная (как ее установить на примере ВАЗ 2101-2107 классика смотрите здесь);

- электронная.

В контактной системе управление накапливанием и распределением искры по цилиндрам осуществляется устройством механического типа — прерыватель-распределитель (трамблер).

В бесконтактной системе зажигания такую функцию выполняет транзисторный коммутатор.

При электронной системе зажигания распределением электрической энергии управляет электронный блок управления (ЭБУ).

Схема контактной системы зажигания

- Замок зажигания. Замок зажигания обычно располагается на рулевой колонке или панели управления. Он контролирует протекание тока между аккумулятором и системой зажигания.

- Аккумулятор. Когда двигатель не работает, источником электричества является аккумулятор. Он также дополняет электричество, вырабатываемое генератором,если тот выдает менее 12 вольт. Как правильно выбрать надежный АКБ смотрите здесь.

- Распределитель. Распределитель направляет поток тока высокого напряжения от катушки через ручку распределителя зажигания по очереди к каждой из свечей зажигания.

- Конденсатор. На корпусе распределителя зажигания крепится устройство под названием конденсатор. Оно обеспечивает отсутствие искры между разомкнутыми контактами прерывателя, что привело бы к обгоранию поверхности контактов.

- Свеча зажигания. Ток высокого напряжения проходит по центральному электроду свечи. Затем, в зазоре между центральным и боковым электродами образуется искра, поджигающая топливную смесь в цилиндре.

- Привод. Обычно распределитель приводится напрямую от распредвала. Скорость его вращения составляет 1/2 скорости вращения коленвала.

- Катушка. Катушка состоит из металлического корпуса, в котором находятся 2 изолированных обмоточных провода, намотанных на сердечник из мягкой стали. Сжатие магнитных полей вокруг первичной обмотки создает во вторичной обмотке ток высокого напряжения, который через распределитель идет к свечам зажигания.

Принцип работы контактной системы зажигания

Принцип работы контактной системы заключается в осуществлении сбора и преобразования катушкой зажигания низкого напряжения (12V) электросети авто у высокое напряжение (до 30 тыс.вольт), после чего осуществлять передачу и распределение напряжения к свечам зажигания, дабы в нужный момент создать искрообразование на свече. Перераспределение большого напряжения по цилиндрам производится через контакты.

Механическим прерывателем осуществляется непосредственное управление процессом накопления энергии (первичного контура) и замыкание/размыкание питания первичной обмотки.

Использование такого вида зажигания осуществляется на классических отечественных авто и некоторых старых иномарках.

Неисправности контактной системы зажигания

1. Нет искры на свечах

Возможные причины:

- плохой контакт или его обрыв в цепи низкого напряжения;

- недостаточный зазор между контактами прерывателя (обгорают);

- выход из строя катушки зажигания, конденсатора, крышки распределителя (трещины или обгорание), пробой ВВ проводов или самих свечей.

Методы устранения поломки:

- проверка цепей высокого и низкого напряжения;

- регулирование зазора контактов прерывателя;

- произведение замены неисправных элементов системы зажигания.

2. Двигатель работает с перебоями

Возможные причины:

- выход из строя свечи;

- нарушение зазора между электродами свечи или в контактах прерывателя;

- повреждена крышка распределителя или его ротор;

- неправильно установлен или сбился угол опережения зажигания.

Методы устранения поломки:

- проверка и регулировка угла зажигания (как правильно отрегулировать угол опережения зажигания на примере ВАЗ 2103 можно посмотреть в этом видео);

- замена неисправных элементов;

- установка требуемых зазоров на свечи и контактах прерывателя.

Устройство автомобилей

Контактно-транзисторная система зажигания

Наиболее слабым звеном контактной (батарейной) системы зажигания являются контакты прерывателя. Ток высокого напряжения, проходя через контакты, приводит к их интенсивному износу, подгоранию, эрозии, в результате чего нарушается регулировка зазора и, как следствие, угол опережения зажигания, продолжительность и мощность искры.

Развитие электронной техники привело к созданию мощных полупроводниковых приборов, способных выполнять функции механических ключей, разрывающих электрическую цепь посредством управляющего тока небольшой величины, т. е. электронных реле. Такие реле, выполненные на транзисторах, пришли на смену механическим контактам, а батарейную систему зажигания сменила контактно-транзисторная.

В контактно-транзисторной системе зажигания механические контакты служат лишь для разрыва цепи, в которой протекает небольшой по величине ток, управляющий полупроводниковыми переходами транзистора, а транзистор, выполняя функцию реле, подает ток в первичную обмотку катушки зажигания. Благодаря этому удалось существенно повысить срок службы контактов и стабильность работы системы.

Работа контактно-транзисторной системы зажигания

Контактно-транзисторная система зажигания состоит, в основном, из тех же элементов, что и классическая батарейная, и отличается от неё наличием транзистора, резисторов и отсутствием конденсатора, ранее шунтировавшего контакты прерывателя.

Работает эта система зажигания следующим образом (рис. 1).

Когда контакты прерывателя Пр разомкнуты, транзистор V закрыт, и ток в первичной обмотке катушки зажигания отсутствует.

При замыкании контактов транзистор V открывается и через первичную обмотку катушки зажигания начинает протекать ток, нарастающий от нуля до некоторого значения, определяемого параметрами первичной цепи и временем, в течение которого контакты замкнуты. В сердечнике катушки накапливается электромагнитная энергия.

При размыкании контактов прерывателя транзистор V закрывается, и ток в первичной обмотке w1 катушки зажигания резко уменьшается.

Особенностью такой системы зажигания является то, что в ней контакты прерывателя коммутируют только незначительный ток базы транзистора, в тоже время ток через первичные обмотки катушки зажигания коммутирует транзистор.

При этом вторичное напряжение в катушке зажигания может быть повышено, поскольку увеличение тока разрыва уже не ограничено электроэрозионной стойкостью контактов прерывателя, а зависит только от параметров транзистора.

Однако следует иметь в виду, что преимущества транзисторной системы зажигания могут быть реализованы лишь при применении специальной катушки зажигания, которая должна иметь первичную обмотку с низким омическим сопротивлением, малой индуктивностью и большим коэффициентом трансформации. В этом случае необходимые энергия искрообразования и вторичное напряжение достигаются соответствующим увеличением тока разрыва и коэффициентом трансформации.

К недостаткам транзисторных систем зажигания следует отнести большую потребляемую мощность. Это связано с необходимостью увеличения тока разрыва. Кроме того, мощные транзисторы, используемые в таких системах, требуют эффективного охлаждения во время работы, а электронные блоки систем зажигания обязательно должны иметь средства защиты от импульсных помех напряжением более 100 В.

Еще один недостаток транзисторной системы зажигания заключается в ее относительной сложности, обусловленной применением полупроводниковых приборов. Классическая контактная система зажигания состоит всего из нескольких элементов, которые даже специалист невысокой квалификации может легко проверить без специальных измерительных приборов и оборудования.

Состояние контактов прерывателя можно проверить просто визуально. Замена контактов не вызывает трудности, а зная характерные признаки неисправности катушки зажигания или распределителя можно устранить и проблемы, связанные с их отказом.

Для ремонта же или проверки электронного блока требуется специальное оборудование и персонал соответствующей квалификации.

Тем не менее, очевидные достоинства и простота их реализации предопределили широкое использование индуктивных систем зажигания на автомобильных двигателях.

Последние достижения в области создания транзисторных систем зажигания, т.е. использования высоковольтных транзисторов Дарлингтона, применение принципа нормирования времени накопления энергии, позволили практически устранить такие недостатки индуктивных систем, как большая зависимость вторичного напряжения от шунтирующего сопротивления на изоляторе свечи и от частоты вращения коленчатого вала.

Составной транзистор Дарлингтона был изобретен в 1953 году инженером Сидни Дарлингтоном (Sidney Darlington). Транзистор Дарлингтона является каскадным соединением двух (реже трех или более) биполярных транзисторов, включённых таким образом, что нагрузкой в эмиттерной цепи предыдущего каскада является переход база-эмиттер транзистора последующего каскада (то есть эмиттер предыдущего транзистора соединяется с базой последующего), при этом транзисторы соединяются коллекторами. Такое соединение позволило улучшить электрические характеристики соединяемых по схеме Дарлингтона транзисторов.

Благодаря перечисленным новшествам, тиристорные системы зажигания с емкостным накопителями потеряли часть преимуществ перед индуктивными системами зажигания, и практически не используются на автомобильных двигателях.

Контактно-транзисторная система зажигания

Бесконтактно-транзисторные системы зажигания (БТСЗ) начали применять с 80-х годов. Если в контактной системе зажигания (КСЗ) прерыватель непосредственно размыкает первичную цепь, в контактно-транзисторной (КТСЗ) — цепь управления, то в БТСЗ и управление становится бесконтактным. В этих системах транзисторный коммутатор, прерывающий цепь первичной обмотки катушки зажигания, срабатывает под воздействием электрического импульса, создаваемого бесконтактным датчиком. Все виды датчиков, используемых в БТСЗ делят на параметрические и генераторные.

В параметрических датчиках изменяются те или иные параметры управляющей (базовой) цепи (сопротивление, индуктивность, емкость), в связи с чем изменяется сила тока базы транзистора.

Генераторные датчики (магнитоэлектрические, фотоэлектрические и др.) являются источниками питания управляющей цепи. Наибольшее распространение получили магнитоэлектрические датчики – индукционные и датчики Холла.

Индукционный датчик представляет собой однофазный генератор переменного тока с ротором на постоянных магнитах. Основным недостатком индукционных датчиков является средний большой потребляемый ток (6…8 А) и зависимость силы тока от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Устройство коммутатора бесконтактных систем достаточно сложное (в нем есть микросхема, силовой транзистор, а также несколько резисторов, стабилитроны и конденсаторы). Энергия искры в три-четыре раза больше, чем в КСЗ. Система небезопасна и требует осторожности.

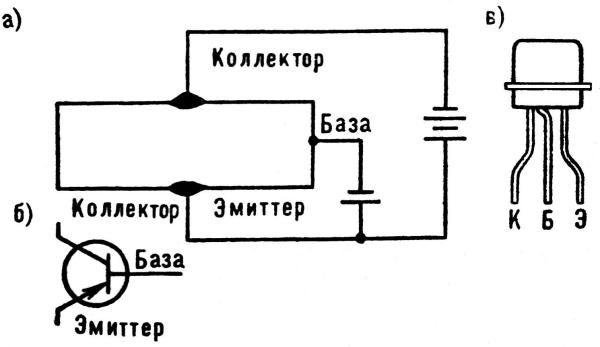

Во всех системах зажигания и других приборах системы зажигания широко применяются полупроводниковые триоды (транзисторы) представляющие собой пластинку кремния или германия и двух наплавленных капель, образующих два перехода.

Каждая из трех областей триода имеет свое название: нижняя область, испускающая электроны – носители зарядов, называется эмиттером, верхняя область, собирающая носители зарядов, – коллектором, а средняя область – основанием, или базой.

К этим трем областям триода делают самостоятельные выводы. Средний вывод соединяют с базой, один – с эмиттером, а другой – с коллектором.

Если транзистор включить в цепь какого-либо источника, соединив вывод эмиттера с плюсовым зажимом, а вывод коллектора с минусовым, то тока в цепи не будет, так как один из переходов будет закрыт.

Но если транзистор включить в цепь так, чтобы одна из областей была общей, а между другими создать разность потенциалов, то потенциальный барьер открывается, сопротивление транзистора падает до нуля и на выходном зажиме коллектора получается увеличение силы тока.

Рис. Схема германиевого транзистора:

а – схема включения в цепь; б – условное обозначение; в – внешний вид

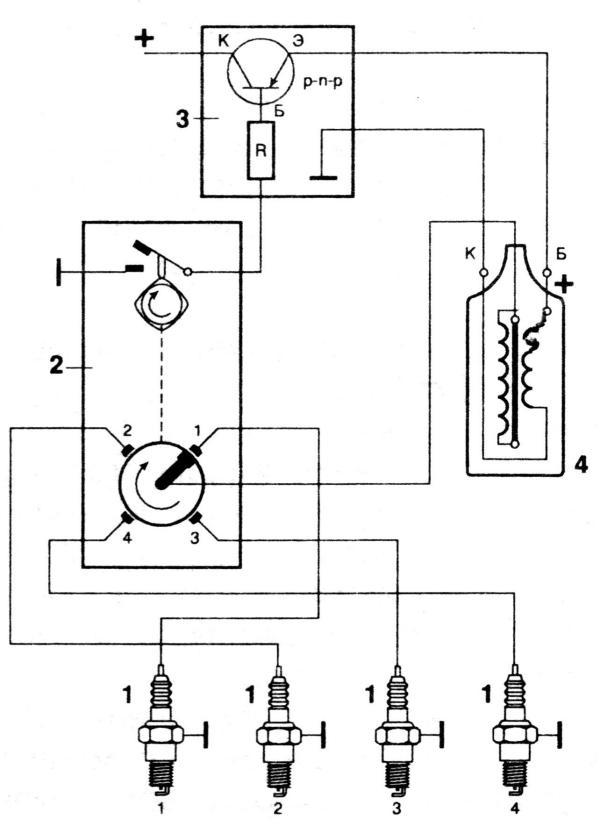

Транзисторы применяются во всех системах зажигания и на рисунке показана элементарная схема контактно-транзисторной системы зажигания.

При включенном зажигании, когда контакты прерывателя разомкнуты, движения электронов от «минуса» к «плюсу» аккумуляторной батареи нет, т.е. тока в схеме зажигания не будет, так как транзистор закрыт в связи с большим переходным сопротивлением между эмиттером и коллектором транзистора.

В момент замыкания контактов прерывателя в цепи управления транзистора через базу и коллектор будет проходить ток 0,3…0,8 А в зависимости от частоты вращения кулачка прерывателя. В связи с прохождением тока управления происходит резкое снижение сопротивления перехода «эмиттер-коллектор» транзистора до нескольких долей Ома и транзистор открывается, включая цепь первичной обмотки катушки зажигания.

Сила тока в этой цепи зависит от напряжения источника (аккумуляторной батареи), величин сопротивления и индуктивности первичной обмотки и времени замкнутого состояния контактов прерывателя. С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя сила тока в цепи низкого напряжения снижается с 7 до 3 А.

При размыкании контактов прерывателя ток управления прерывается, что вызывает резкое повышение сопротивления перехода силового участка транзистора «эмиттер-коллектор» до нескольких сотен Ом и транзистор запирается, выключая цепь тока первичной обмотки катушки зажигания.

Так как через контакты прерывателя идет только управляющий ток (контакты превратились в датчик управляющих импульсов), энергию искрообразования увеличивают применением специальных катушек зажигания с увеличенным числом витков вторичной обмотки и уменьшенным числом витков первичной.

При значительном понижении сопротивления первичной обмотки катушки зажигания в коммутатор вводят специальную цепь, которая спустя 1,5 с после остановки двигателя (валика распределителя) разрывает цепь питания катушки зажигания. Этим ограничивается чрезмерный нагрев катушки зажигания с низким сопротивлением первичной обмотки.

Рис. Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания:

1 – свечи зажигания; 2 – распределитель зажигания; 3 – коммутатор; 4 – катушка зажигания. Электроды транзистора: силовые К – коллектор, Э – эмиттер, управляющий Б – база, R – резистор