- РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

- Контрольная работа по «Ресурсосбережению при проведении ТО и ремонта автомобилей»

- Ресурсосбережение мае.docx

- где QH – нормативный расход топлива, л;

- Основные способы ресурсосбережения на автотранспортном предприятии

- Экономический анализ как один из важных инструментов изыскания внутрипроизводственных резервов экономии и рационального использования материальных ресурсов. Определение места ресурсосбережения в системе технической эксплуатации автомобильной техники.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

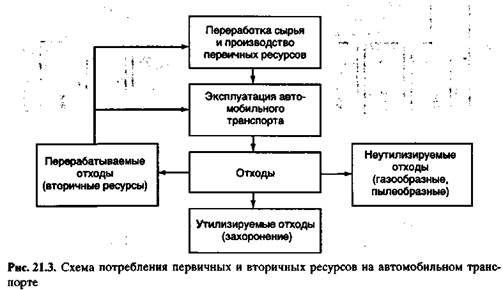

Автомобильный транспорт является крупным потребителем материальных и энергетических ресурсов, которые подразделяются на первичные и вторичные (рис. 21.3).

К первичным ресурсам, используемым АТП в ходе производственной деятельности, относятся новые автомобили, агрегаты, узлы, приборы, запасные части, автошины, аккумуляторы, технологическое оборудование и инструмент; топливные, смазочные и другие эксплуатационные материалы, различные изделия и материалы для хозяйственных нужд (см. гл. 19). Кроме того, АТП потребляют значительное количество тепловой и электрической энергии и воды.

К вторичным ресурсам относятся отработавшие свой срок агрегаты, узлы и детали автомобилей, аккумуляторы, моторные и трансмиссионные масла, техни-

|

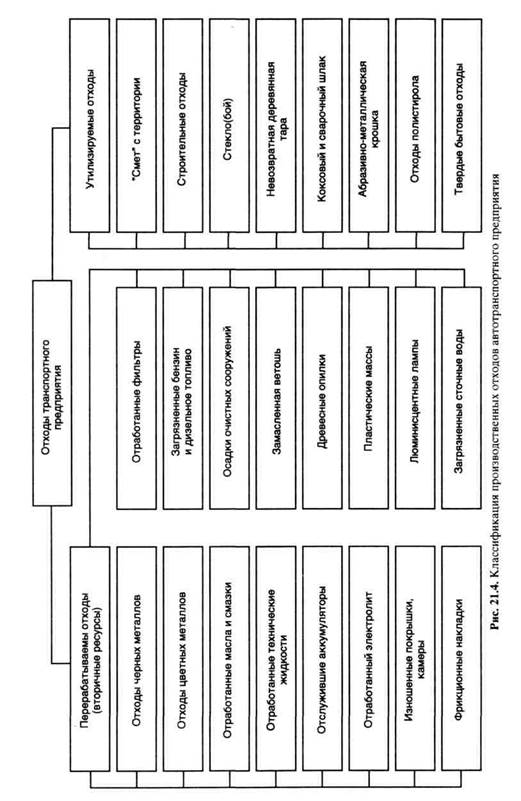

ческие жидкости, шины, отходы черных и цветных металлов и др. Они являются частью отходов автотранспортного предприятия, образующихся в процессе работы автомобилей и проведения ТО и ремонта на АТП (рис. 21.4).

Две другие части представляют собой утилизируемые и неутилизируемые отходы (см. рис. 21.3). Первые включают отходы, не годные для переработки (невозвратная тара, коксовый и сварочный шлак, сметаемый с территории АТП мусор, твердые бытовые отходы и др.). Они собираются на АТП и вывозятся для захоронения на свалках. Вторые представляют собой газообразные и пылевые выбросы, образующиеся при движении автомобилей и поступающие в окружающую среду (СО, CJHLy, N02, C02, продукты износа шин, тормозных накладок и др.).

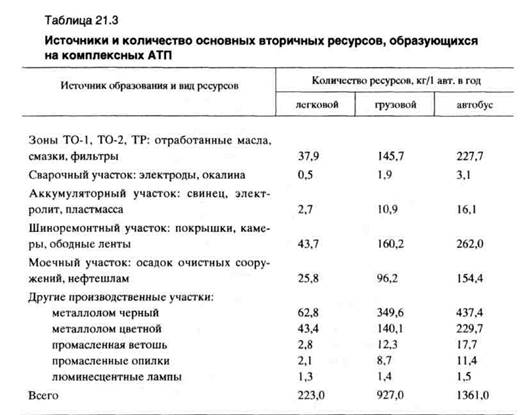

Из общего количества отходов, образующихся на АТП, около 70% приходится на долю вторичных ресурсов (табл. 21.3). Существенно сократить их расход позволяет повторное их использование на АТП (отремонтированные двигатели, коробки передач, редукторы, шины и др.) и при производстве первичных ресурсов, потребляемых автотранспортом.

Экономное расходование первичных ресурсов на АТП обеспечивается следующим. Во-первых, комплектованием парка автомобилями, имеющими высокую надежность, и применением качественных эксплуатационных материалов. Во-вторых, соблюдением норм, правил и требований действующей системы ТО и ремонта, предусматривающей своевременное проведение и выполнение в полном объеме регламентных работ ЕО, ТО-1, ТО-2, качественного ремонта и поддержание тем самым автомобилей в технически исправном состоянии. В обоих случаях увеличивается срок службы наличного подвижного состава, снижается расход запасных частей, топливно-смазочных и других эксплуатационных материалов, что

существенно сокращает потребность АТП в первичных ресурсах. В-третьих, соблюдением действующих норм расхода изделий и материалов на ремонтно-эксплуа-тационные и хозяйственные нужды и организацией на АТП строгого учета их потребления. В-четвертых, использованием и переработкой вторичных ресурсов, образующихся в процессе ТО и ремонта автомобилей.

Рассмотрим основные мероприятия, обеспечивающие экономию этих ресурсов.

Моторное топливо.1. Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии и осуществление контроля за расходом топлива (см. § 21.1) обеспечивает наибольший эффект.

2. Совершенствование организации перевозочного процесса обеспечивает значительное снижение удельного расхода топлива на единицу транспортной работы и позволяет в масштабах страны экономить сотни тысяч тонн бензина и дизельного топлива. Повышение коэффициентов пробега и грузоподъемности на 1% снижает удельный расход топлива бензиновых автомобилей на 0,62%, а дизельных — на 0,59%. Использование автомобилей с прицепами, по сравнению с одиночными автомобилями, снижает удельный расход в среднем на 30%.

3. Применение в качестве моторного топлива для грузовых и легковых автомобилей сжиженного и сжатого газа сокращает потребление жидких топлив и обеспечивает значительную экономию природных ресурсов нефти.

4. Использование бензинов повышенного качества, например неэтилированного бензина с добавкой метилтретбутилового эфира (МТБЭ), снижает расход топлива на 3-5%. Применение дизельного топлива с содержанием серы 0,05% снижает износы, повышает ресурс двигателей и тем самым уменьшает расход запасных частей и других первичных ресурсов.

5. Оборудование открытых стоянок современными средствами подогрева или разогрева в зимний период эксплуатации позволяет исключить дополнительный расход топлива на прогрев двигателей.

6. Установка на серийных бензиновых автомобилях бесконтактных систем зажигания (БСЗ) высокой энергии и экономайзера принудительного холостого хода снижает расход топлива на 7-10% и одновременно улучшает экологические характеристики двигателей.

7. Обучение водителей рациональным приемам управления автомобилем в процессе движения обеспечивает заметную экономию топлива — разница в расходе при вождении по одному и тому же маршруту водителями разной квалификации достигает 18%.

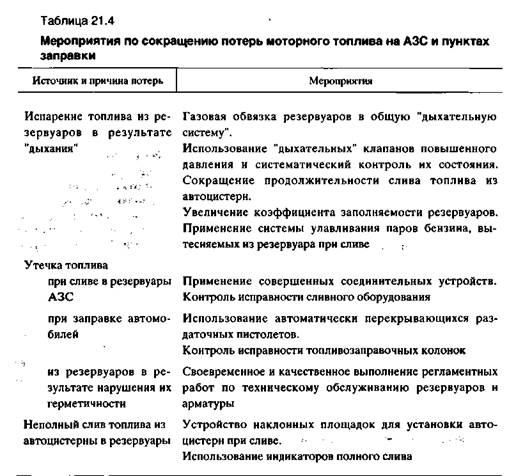

Значительные потери топлива происходят в процессе его транспортировки, хранения и при заправке автомобилей.

К ним относятся утечки из резервуаров и трубопроводов, проливы при перекачке из бензовозов в резервуары АЗС, утечки из пистолетов и шлангов топливозаправочных колонок и др.

Основными причинами и источниками потерь являются:

• разбрызгивание топлива при заполнении автоцистерн (0,5-0,6% вместимости цистерны);

• испарение бензина при неплотно закрытой горловине цистерны (0,7-1,7% вместимости цистерны);

• испарение топлива при сливе в резервуар открытой падающей струей (0,3-0,4% сливаемого топлива);

• остаток топлива в автоцистерне и в сливных рукавах (1,2-2,0% сливаемого топлива);

• испарение бензина из резервуаров (при заполнении на 90%-0,3% вместимости, при заполнении на 20%-9,6% вместимости);

• испарение бензина из неплотно закрытого резервуара (1,2% вместимости);

• утечка топлива через неплотные соединения, пропускающие 2 капли в 1 с (1,3 т/год);

• испарение бензина из резервуара, не оснащенного дыхательным клапаном (0,4% вместимости);

• пролив топлива при заправке ведрами (200 кг на 1 автомобиль в год);

• загрязнение и обводнение при транспортировке и хранении.

Общие потери бензина при несоблюдении правил транспортировки автоцистернами могут достигать 1,0-1,5% объема перевозки, потери при хранении в резервуарах на АЗС и в АТП — 4-5% объема хранения, потери при заправке автомобилей — 1,5% объема заправки.

Наибольшая часть потерь (около 75%) приходится на испарение. Полностью их предотвратить нельзя, но можно значительно уменьшить путем рациональной организации работ и поддержания на должном уровне технического состояния оборудования.

Остальные потери происходят в основном из-за неудовлетворительного технического состояния средств хранения, транспортирования, перекачки, заправки и несоблюдения правил их эксплуатации. В отличие от потерь на испарение они могут быть полностью устранены.

Основные причины и мероприятия по предотвращению и сокращению потерь моторного топлива приведены в табл. 21.4.

Агрегаты, узлы, запасные части.Значительная экономия этих ресурсов обеспечивается за счет ремонта двигателей и других агрегатов автомобилей, а также топливных насосов и других сложных узлов, аккумуляторов, шин и восстановления основных деталей (блоков цилиндров, коленчатых и распределительных валов, шатунов, клапанов, дисков сцепления картеров коробки передач и редуктора и т.д.). Эти работы следует выполнять на специализированных предприятиях, что может существенно сократить потребность в новых изделиях и запасных частях.

Вторичные ресурсы.Около 50% вторичных ресурсов, образующихся на АТП, составляют отходы черных и цветных металлов (кузова и кабины списанных автомобилей, утильные детали и др.). Сдача образовавшегося металлолома непосредственно металлургическим заводам для переработки (см. рис. 21.4 и табл. 21.3) сокращает их потребность в соответствующем природном сырье.

В состав металлолома входят различные изношенные и непригодные для ремонта детали, изготовленные из качественных материалов (полуоси, шкворни, рессорные пальцы и т.п.), которые могут использовать сами АТП или другие предприятия в качестве заготовок.

Изношенные автомобильные шины (17% общего количества вторичных ресурсов) восстанавливаются на шиноремонтных заводах наложением нового протектора и повторно используются на АТП.

Не подлежащие восстановлению покрышки следует собирать и передавать специальным организациям для переработки и последующего изготовления различных изделий (плиток отделочных, наполнителя изделий из бетона и др.).

Отработанные моторные и трансмиссионные масла (16% общего количества вторичных ресурсов) АТП используют в качестве котельного топлива или сдают для переработки на маслорегенерационные станции или на нефтеперерабатывающие заводы.

Отработавшие свой срок аккумуляторы вместе с электролитом сдают специализированным организациям по сбору вторичного сырья или непосредственно на аккумуляторные или перерабатывающие заводы, где они используются для производства вторичного свинца, сурьмы и серной кислоты.

Люминесцентные лампы также сдают организациям вторичного сырья. Содержащаяся в них ртуть извлекается и повторно используется при производстве.

Загрязненная при мойке автомобилей вода и стоки с территории АТП также являются вторичным ресурсом. В связи с этим АТП обязаны с помощью специальных сооружений очищать сточные воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов. Очистные сооружения с системой оборотного водоснабжения обеспечивают вторичное использование воды непосредственно на АТП. Собранные нефтепродукты и нефтешлам очистных сооружений также сдают для вторичного использования.

Контрольная работа по «Ресурсосбережению при проведении ТО и ремонта автомобилей»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2012 в 00:28, курсовая работа

Краткое описание

При оптимальной партии запасных частей Q0 определить точку возобновления заказа. Результат представить графически.

Исходные данные:

Оптимальная партия запасных частей Q0 = 450 шт.

Годовая потребность в изделии D = 6400 шт.

Время выполнения заказа Тз = 1,5 недели

Количество рабочих недель в году nр = 47 недель

Вложенные файлы: 1 файл

Ресурсосбережение мае.docx

Для расчета расхода топлива и смазочных материалов будем использовать следующие повышающие коэффициенты:

— При работе в зимнее время:

- в центральном и северных районах на 10 %;

- Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет, нормы расхода топлива увеличиваются на 5 %, а нормы расхода смазочных материалов на 20 %.

Повышающий коэффициент (топливо) -15%

Повышающий коэффициент (смазочные материалы) – 30%

2. Определить расход топлива на транспортную работу

Расход топлива на транспортную работу определяется:

где QH – нормативный расход топлива, л;

S- пробег автомобиля, км;

Hs – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;

HW – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т.км;

W – объем транспортной работы, т.км.

где Gгр – масса груза, т;

Sгр – пробег с грузом, км;

D – поправочный коэффициент, определяемый как сумма надбавок на работу в зимнее время и надбавку при возрасте автомобиля старше 8 лет(5%+10%=15%).

Норма расхода топлива на транспортную работу составляет для бензиновых 2 л/100 т*км.

W = 1,5*1800=2700 т·км

QH = 0,01·(16,85·1800+ 2·2700)·(1 + 0,01*15)=62,1 л

3. Определить расход смазочных материалов.

Расход смазочных материалов определяется в зависимости от расхода топлива на транспортную работу:

Qcм = 0,01 * Qн * q cм,

где qсм – норма расхода масел (смазок) на 100 л расхода топлива.

4. Осуществить выбор специальных жидкостей для агрегатов и узлов заданной марки автомобиля (охлаждающей, амортизационной, тормозной) с учетом условий эксплуатации. Дополнительно указать три узла автомобиля и выбрать для них технические жидкости. Результаты представить в таблице по форме.

Основные способы ресурсосбережения на автотранспортном предприятии

Экономический анализ как один из важных инструментов изыскания внутрипроизводственных резервов экономии и рационального использования материальных ресурсов. Определение места ресурсосбережения в системе технической эксплуатации автомобильной техники.

| Рубрика | Экономика и экономическая теория |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 16.06.2017 |

| Размер файла | 259,8 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Последняя треть XX в. ознаменовалась глубокими сдвигами в экономических, политических, общественных структурах, которые периодически взрывают устоявшийся, казалось бы, порядок вещей. В основе этих движений — научно-технический прогресс, темпы которого все более ускоряются. Была сделана целая серия технологических и фундаментальных открытий в области электроники, радиофизики, оптоэлектроники лазерной техники, современного материаловедения, химии и катализа, скачкообразно развивались информационные технологии.

В современных условиях наблюдается неуклонный рост энергоемкости промышленной продукции. С увеличением цен на энергоносители затраты на них и в коммунальной сфере, и в промышленности выросли многократно (только в себестоимости промышленной продукции они составляют от 5 до 40 %).

В результате роста издержек на энергоснабжение предприятия вынуждены принимать срочные меры по повышению энергетической эффективности. В условиях катастрофического падения капиталовложений в электроэнергетику и другие отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) проблема сбережения имеющихся ресурсов выходит на одно из ведущих мест.

Таким образом, в настоящее время возникла необходимость концентрации ресурсов на реализацию энергосберегающей политики, которая должна оказать положительное влияние на развитие экономики в целом, совершенствование технологий, рыночную конкурентоспособность отечественных производителей, рост внутреннего валового продукта и в конечном итоге — на повышение уровня жизни общества.

В автомобильной промышленности страны ведутся интенсивные научно-исследовательские работы, направленные на снижение токсичности отработавших газов и на разработку альтернативных двигателей для значительного повышения топливной экономичности при допустимом уровне токсичности отработавших газов.

Снижение массы транспортных средств, повышение качества выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту авто-транспорта, применение прогрессивных технологий учета расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других энергоносителей в транспортном комплексе позволят внести существенный вклад автомобильной отрасли в энергосбережение.

1. Роль и место ресурсосбережения в организации деятельности предприятия

Актуальным вопросом решения экономических и экологических проблем является ресурсосбережение, которое, при правильном решении, влияет на повышение конкурентоспособности за счет снижения затрат и уменьшения цены.

Цели ресурсного обеспечения системы менеджмента заключаются в следующем: — своевременное обеспечение потребителей фирмы необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества; — улучшение использования ресурсов — повышение производительности труда, фондоотдачи, сокращение длительности производственных циклов, обеспечение ритмичности процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств, полное использование вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций.

— трудовые ресурсы — промышленно-производственный персонал (основные и вспомогательные рабочие, руководители, специалисты и служащие, ученики) и непромышленный персонал;

— материальные ресурсы (сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы, запасные части);

— основные производственные фонды — здания и сооружения, передаточные устройства, силовые машины, технологическое оборудование, транспортные средства, средства автоматизации управления, измерительные приборы, хозяйственный инвентарь и пр.;

— финансовые ресурсы — собственный капитал, заемный капитал, нематериальные активы и пр.

Важнейшим инструментом изыскания внутрипроизводственных резервов экономии и рационального использования материальных ресурсов является экономический анализ. Его задачами в этой области являются:

— оценка потребности предприятий в материальных ресурсах;

— изучение качества и реальности планов материально — технического обеспечения, анализ их выполнения и влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие показатели;

— характеристика динамики и выполнения планов по показателям использования материальных ресурсов;

— оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов;

— определение системы факторов, обуславливающих отклонение фактических показателей использования материалов от плановых или от соответствующих показателей за предыдущий период;

— количественное измерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей;

— выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и разработка конкретных мероприятий по их использованию.

Среди комплекса проблем повышения устойчивости разнопланового бизнеса важное место занимают вопросы эффективного управления потенциалом материальных ресурсов, включая сокращение образования и рациональное использование неизбежных отходов производства. В основу понятия «ресурсосбережение», трактуемого как экономия и рациональное использование ресурсного потенциала, включают эффективность потребления материальных ресурсов, имея в виду соотношение их расхода и конечных результатов ресурсопользования.

Ресурсосбережение — организационная, экономическая, техническая, научная, практическая и информационная деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла ресурсов и направленных на рациональное использование. Ресурсосбережение снижает объемы отходов, сбросов и выбросов, что в свою очередь уменьшает их негативное воздействие на человека и окружающую среду.

Экономия материальных ресурсов — это экономическая категория, которая характеризуется снижением удельного расхода материальных ресурсов на единицу продукции по сравнению с базисным или текущим периодом, но без снижения качества и технического уровня продукции.

Рациональный (латинское слово rationalis) — разумный, целесообразный, обоснованный. Так что рациональное потребления материальных ресурсов является качественной характеристикой процесса разумного потребления материальных ресурсов.

Под рациональным потреблением обычно понимают процесс осознанного, общественно необходимого потребления материалов. Этот процесс — явление непрерывного характера, связанное с развитием человеческой мысли и деятельности. Поэтому то, что еще вчера было рациональным, сегодня может стать нерациональным в результате научных достижений.

Прежде всего, необходимо провести четкую дифференциацию между понятиями «рациональное потребление» и «экономия». Ведь эти термины обозначают не одно и тоже. Рациональное потребление — понятие, характеризующее процесс, а экономия материальных ресурсов — понятие, характеризующее тот или иной результат процесса рационализации материалопотребления. Таким образом, экономия материальных ресурсов является количественным выражением результата рационализации их потребления. Рациональное использование ресурсов — достижение максимальной эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного воздействия на окружающую среду.

Ресурсосбережение — это процесс обеспечения роста полезных результатов по относительной стабильности материальных затрат.

Основной задачей ресурсосбережения, как науки, является экономия материальных ресурсов. Экономить материальные ресурсы можно по-разному: можно их меньше тратить (для этого устанавливают нормы), а можно внедрять новые технологии. Усиление потребления материальных ресурсов вызывается усилением технического развития мира. Причинами увеличения расхода материальных ресурсов являются:

— увеличение объема производства;

— значительное исчерпание материальных ресурсов в освоенных районах;

— перенос добычи материальных ресурсов в труднодоступные районы.

Поскольку добыча и доставка материальных ресурсов резко повышает стоимость готовой продукции вопросы снижения материальных затрат приобретают ведущее значение.

Одно из общих направлений в мировой экономике последние 10 лет это то, что от 50-70 % всех инвестиций осуществляется не в создании новых предприятий, а идут на модернизацию уже готовых. Именно поэтому так важно рациональное использование материальных ресурсов. А инструментом, позволяющим наладить контроль, учет, анализ и планирования использования материальных ресурсов является нормирование.

Ключевыми задачами работ по ресурсосбережению являются: — предотвращение издержек на выпуск товаров, не востребованных рынком; — снижение затрат материальных ресурсов при производстве пользующейся спросом продукции (услуг) с необходимыми качественными параметрами; — обеспечение прироста потребности в сырье и материалах при расширении объемов производства за счет экономии и рационального использования ресурсов.

Ресурсосберегающая деятельность включает проведение комплекса мероприятий технического, экономического, организационного и социально-психологического характера, направленных на:

— улучшение структуры материалопотребления и внедрение эффективных заменителей;

— предотвращение образования отходов и рациональное использование их неизбежной части;

— совершенствование нормирования расхода материальных ресурсов и обеспечение снижения их удельного расхода на единицу продукции;

— оптимизацию управления запасами товарно-материальных ценностей;

— сокращение потерь материальных ресурсов на этапах транспортировки и хранения, эффективное использование тары.

По существу, дальнейшее расширение производства и решение на этой основе социально-экономических задач возможно только на пути наиболее полного и рационального использования вовлекаемых в производственный оборот ресурсов при стабилизации или сокращении их количества. Принципы ресурсосбережения могут быть выражены двумя альтернативными целевыми ориентирами:

— принцип минимизации — достижение определенных (заданных) результатов при наименьших затратах;

— принцип максимизации — достижение наибольших результатов при заданном объеме ресурсов.

Проблему ресурсосбережения можно рассматривать в двух основных аспектах. Во-первых, экономия и рациональное использование ресурсов понимается как важный и обязательный элемент стратегии и тактики хозяйствования. В данном случае можно говорить о совокупности требований, составляющих режим экономии. Эти требования должны быть учтены в процессе развития системы планирования, ценообразования, финансово-кредитного механизма, материально-технического обеспечения и сбыта. Во-вторых, ресурсосбережение выступает в качестве самостоятельного направления научной и практической деятельности, охватывающего все отрасли материального производства, процесс распределения и обращения, а также потребления средств производства.

Целью мероприятий, ориентированных на ресурсосбережение, является интенсивный поиск потенциальных и реальных источников и резервов экономии и рационального использования материальных ресурсов, результатом которого должно быть повышение эффективности их применения. Среди показателей, характеризующих ресурсосберегающий эффект хозяйствования, можно выделить повышение коэффициента использования различных видов сырья, материалов, энергии, снижение материалов и энергоемкости продукции предприятий и отраслей национальной экономики. Результат процессов ресурсосбережения может быть выражен через экономию ресурсов, исчисляемую как разность между объемом сырья, материалов и энергии, который был бы необходим при прежних нормативах их расхода и фактическим потреблением. Существуют и более детализированные показатели ресурсосберегающей деятельности, например, доля используемых отходов производства в общем объеме их образования, отходоотдача и др.

В последние годы активно формируются прикладные экономические и инженерные дисциплины, составляющие комплексную основу теории и практики ресурсосбережения. Фундаментальные положения этой теории можно отнести как к отдельным видам материальных ресурсов, так и к различным отраслям и сферам деятельности. Значительные резервы экономии материальных ресурсов имеются в процессе распределения и обращения средств производства.

Большое внимание должно уделяться сдерживанию темпов роста совокупных запасов, совершенствованию их структуры, повышению мобильности, ускорению оборачиваемости аккумулированных в запасах оборотных средств. Разработка и внедрение систем регулирования материальных потоков и запасов представляют собой сложную комплексную задачу всех органов управления сопряженными процессами снабжения, производственного потребления ресурсов и сбыта. Эффективность всех мероприятий по ресурсосбережению в сфере обращения средств производства и в процессе их потребления во многом определяется тем, насколько правильно и экономически целесообразно используется человеческий фактор, насколько четко и отлаженно функционирует комплексный иерархический экономико-организационный механизм рационального использования материальных ресурсов. К числу первоочередных задач в области ресурсосбережения следует отнести разработку и внедрение стимулов, побуждающих участников ресурсосберегающей деятельности к повышению результативности своей работы. В настоящее время важным фактором не только развития производства, организации материальных и информационных потоков, но и обеспечения интенсивного экономического роста на основе рационального использования ограниченных ресурсов, эффективного вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства должна выступать логистика.

В качестве одного из основных аспектов ресурсосбережения следует рассматривать получение дополнительного эффекта не только в рамках конкретного производственного звена, но и народного хозяйства в целом, а также получение экологического и социального эффектов.

Ресурсосбережение понимается в широком смысле как процесс перманентной рационализации использования ресурсного потенциала страны, предусматривающий двоякую цель: во-первых, превращение экономии производственных ресурсов в основной источник удовлетворения растущих потребностей хозяйственного комплекса и социума, а во-вторых, сохранение ресурсного потенциала для использования в последующих воспроизводственных циклах.

2. Первичные и вторичные ресурсы, используемые на предприятии

Автотранспортные предприятия являются крупными потребителями материальных и энергетических ресурсов, которые разделяются на первичные и вторичные. Первичные ресурсы, используемые АТП в ходе производственной деятельности,- это новые автомобили, агрегаты, узлы, приборы, запасные части, автошины, аккумуляторы, технологическое оборудование и инструмент; топливные, смазочные и другие эксплуатационные материалы, различные изделия и материалы для хозяйственных нужд. Кроме того, АТП потребляют значительное количество тепловой и электрической энергии и воды.

Вторичные ресурсы — это отработавшие свой срок агрегаты, узлы и детали автомобилей, аккумуляторы, моторные и трансмиссионные масла, технические жидкости, шины, отходы черных и цветных металлов и др. Они являются частью отходов АТП, образующихся в процессе работы автомобилей и проведения ТО и ТР на АТП.

Две другие части отходов разделяются на утилизируемые и неутилизируемые. Утилизируемые отходы не годны для переработки (невозвратная тара, коксовый и сварочный шлак, сметаемый с территории АТП мусор, твердые бытовые отходы и др.), они собираются на АТП и вывозятся для захоронения на свалках. Неутилизируемыеотходы — это газообразные и пылевые выбросы, образующиеся при движении автомобилей и поступающие в окружающую среду (СО, СН, NO2, CO2, продукты износа шин, тормозных накладок и др.).

Из общего количества отходов, образующихся на АТП, около 70% приходится на долю вторичных. Существенно сократить их расход позволяет повторное их использование на АТП (отремонтированные двигатели, коробки передач, редукторы, шины и др.) и при производстве первичных ресурсов, потребляемых автотранспортом.

Экономное расходование первичных ресурсов на АТП обеспечивается, во-первых, комплектованием парка автомобилями, имеющими высокую надежность, и применением качественных эксплуатационных материалов; во-вторых, соблюдением норм, правил и требований действующей системы ТО и ТР, предусматривающей своевременное проведение и выполнение в полном объеме регламентных работ ЕО, ТО-1, ТО-2, качественного ремонта и поддержание тем самым автомобилей в технически исправном состоянии — в обоих случаях увеличивается срок службы наличного подвижного состава, снижается расход запасных частей, топливно-смазочных и других эксплуатационных материалов, что существенно сокращает потребность АТП в первичных ресурсах; в-третьих, соблюдением действующих норм расхода изделий и материалов на ремонтно-эксплуатационные и хозяйственные нужды и организацией на АТП строгого учета их потребления; в-четвертых, использованием и переработкой вторичных ресурсов, образующихся в процессе ТО и ТР автомобилей. Рассмотрим основные мероприятия, обеспечивающие экономию этих ресурсов.

3. Ресурсосбережение в системе технической эксплуатации автомобилей

Любое государственное, муниципальное или частное предприятие может эффективно работать, имея соответствующие планы и программы производства и его развития. Для составления и реализации этих планов и программ предприятие должно располагать обоснованными нормативами.

Под нормативом понимается количественный или качественный показатель, используемый для упорядочения процесса принятия и реализации решений. По назначению нормативы могут быть регламентирующими:

— свойства автомобилей (надежность, безопасность, производительность, грузоподъемность, масса, габаритные размеры и др.);

— состояние автомобилей (номинальные, допустимые и предельные значения параметров технического состояния) и материалов (плотность, вязкость, содержание составных элементов, примесей и т. д.);

— ресурсное обеспечение (капиталовложения, расход материалов, запасных частей, трудовые затраты);

— технологические требования, определяющие содержание и порядок проведения определенных операций и работ ТО, ремонта и др.

По уровню нормативы подразделяются на:

— федеральные (законы, стандарты, требования по дорожной, экологической и пожарной безопасности и др.);

— региональные, межотраслевые (положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, правила и руководства по технической эксплуатации);

— отраслевые и групповые (группа предприятий, объединения, холдинг);

— внутриотраслевые и хозяйственные (применяемые на предприятии или группе предприятий нормативы, стандарты качества и др.).

К важнейшим нормативам технической эксплуатации относятся:

— ресурс автомобиля до ремонта;

— трудоемкость ТО и ремонта;

— расход запасных частей и эксплуатационных материалов.

Определение нормативов производится на основе теоретических предпосылок, аналитических расчетов и данных о надежности автомобилей, расходе запасных частей и расходных материалов, продолжительности и стоимости проведения работ по ТО и ремонта, составляющих совокупность закономерностей ТЭА.

Периодичность технического обслуживания.

Периодичность ТО — это нормативная наработка (в км. пробега или часах работы) между двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами ТО.

При техническом обслуживании применяются два основных метода приведения автомобиля к требуемому (необходимому) техническому состоянию. При первом методе (I-1 — по наработке), устанавливается периодичность, при которой автомобиль восстанавливается до заданного уровня, при достижении установленной наработки. При втором методе (I-2 — по параметру технического состояния) — при заданной периодичности производится сначала контроль технического состояния и затем принимается решение о необходимости проведения предупредительных технических воздействий (доведение до установленного уровня).

Таким образом, операция ТО состоит из двух частей:

Это учитывается при определении трудоемкости tп операции ТО:

где tк и tи — трудоемкость соответственно контрольной и исполнительной частей профилактической операции;

k — коэффициент повторяемости.

При первом методе k = 1, поскольку контрольная и исполнительская части сливаются.

При втором методе 0 ? k ? 1,0, поскольку исполнительская часть операции выполняется по потребности в зависимости от результатов контроля. Целесообразность использования того или иного метода определяется соотношением затрат на устранение и предупреждение отказов, т. е. на контрольную и исполнительную части операции.

Методы определения периодичности подразделяются на:

— простейшие (метод аналогии по прототипу);

— аналитические (основанные на результатах наблюдений и на закономерностях ТЭА);

— имитационные (основанные на моделировании случайных процессов).

Прогрессивные методы организации и технологии ТО и ремонта, снижающие расход топлива в эксплуатации.

Применение средств диагностики снижает затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт на 5 %, расход запасных деталей и материалов — на 10 %, топлива и шин — на 20 %. В последнее время все чаще обращаются к теории математической статистики для выработки оптимальных (рациональных) приемов организации ТО и ремонта. Классически всегда выдвигались две стратегии. Первая предусматривает предупреждение отказов и неисправностей, восстановление исходного состояния изделия до того, как будет достигнуто предельное состояние. Эта стратегия реализуется путем предупредительного технического обслуживания, диагностики, замены деталей, узлов и механизмов. При этом устанавливаются методы по проведению технического обслуживания, при котором параметры технического состояния доводятся до нормы, т. е. восстановления.

I-1 — планирование воздействий ТО по наработке с доведением параметра технического состояния до нормы;

I-2 — планирование контроля параметров технического состояния по наработке с доведением до нормы в зависимости от фактического и допустимого значения параметров технического состояния.

Вторая стратегия состоит из двух частей — контрольной и исполнительной:

где dп — стоимость технического обслуживания профилактики; dк -стоимость контрольно-диагностической операции технического обслуживания; R — коэффициент повторяемости исполнительной части операций технического обслуживания.

Используя экономико-вероятностный метод, можно определить целесообразность выполнения данной операции с заданной периодичностью поступления информации. Для этого пользуются картой профилактической операции, по которой можно определить зону на-работок, где удельные затраты при предупредительной стратегии остаются ниже, чем затраты при возникновении отказа. Просматривая карту профилактических операций, необходимо установить периодичность контроля параметра технического состояния и обеспечить условие, чтобы параметры фактического технического состояния не превышали допустимого: