- Несовершенство непосредственности: надежность и проблемы моторов с прямым впрыском

- Снова те же грабли, но в XXI веке

- Что же делать?

- «Грязнуля» FSI: чем «болеют» моторы с непосредственным впрыском и как их вылечить

- Трудности реализации и необходимые профилактические меры

- Симптомы и признаки загрязнения форсунок

Несовершенство непосредственности: надежность и проблемы моторов с прямым впрыском

«В новый век – с новой системой питания!». Похоже, с таким девизом европейские производители стали внедрять технологию. А что им оставалось? Требования по снижению расхода топлива заставляли делать моторы сложнее, к тому же непосредственный впрыск (особенно в сочетании с наддувом) позволял увеличить мощность. И при этом оставлял мотор вполне экономичным на малой нагрузке. Начал входить в моду и даунсайз – постепенно для машины С-класса стало вполне нормальным иметь мотор объемом в литр, а мощные авто начинаются с объема в 1,4. Даже седаны D+ и Е классов не брезгуют моторами 1,4 и 1,6 с турбонаддувом.

Снова те же грабли, но в XXI веке

Собственно о минусах подобной системы питания было известно с самого начала. Сложность и высокая стоимость сюрпризом не были – опыт внедрения непосредственного впрыска накопился изрядный. Надежность сложных систем честно постарались увеличить. Правда, цену особенно опустить не пытались.

Как известно, для подачи топлива непосредственно в цилиндры нужен насос высокого давления. Вообще-то и в системах «обычного» распределенного впрыска в системе питания давление немаленькое, но у прямого впрыска оно примерно в 10 раз больше.

На дизельных моторах непосредственный впрыск и ТНВД появился существенно раньше, и ресурс узлов был не таким уж низким. У бензиновых все получилось иначе: насосы оказались весьма недолговечными. Почему? Потому что дизтопливо имеет более высокие смазочные свойства, чем бензин, и без специальных смазывающих присадок ресурс всех узлов трения очень мал.

Современные мембранные ТНВД не так зависят от смазки, как поршневые, но, тем не менее, нуждаются в ней. Да и в целом насос высокого давления – штука довольно хрупкая, любые загрязнения выведут его из строя. Улучшить ситуацию смогли введением стандарта на смазывающие присадки в топливе. Конечно, 15% масла, как в двухтактные моторы, добавлять не стали, но топливо Евро-4 и выше обязательно содержит небольшое количество специальных смазок. Не в последнюю очередь – именно для ТНВД на бензиновых машинах. Учитывая, что официальный запрет на продажу топлива Евро-3 вступил в России в силу лишь 1 января 2015 года, неудивительно, что «непосредственные» машины у нас жили так недолго и несчастливо.

С форсунками ситуация аналогичная, они дороже и менее надежны, чем на системах распределенного впрыска. Требования к их работе тоже намного выше. Небольшое изменение факела распыла, даже без изменения общего расхода подачи, ведет к серьезным нарушением работы мотора. В результате для сохранения работоспособности резко растут требования по чистоте топлива и рабочей температуре.

Пьезофорсунки еще и имеют ограниченное количество циклов срабатывания, чувствительны к перегреву, а также обладают склонностью при выходе из строя «лить» бензин, что может вызвать гидроудар при запуске. Особенно это характерно для очень распространенных «высокоточных» пьезофорсунок Bosch, которые имеют ограниченный ресурс, а компания на протяжении последних десяти лет не может создать действительно хорошо работающий вариант.

Склонность к закоксовке впускных клапанов и худшие условия их работы проявились на моторах Мицубиси довольно быстро. Обычно форсунки подают бензин на впускной клапан и охлаждают его. И заодно смывают с него отложения. У непосредственного мотора такой возможности нет, клапан греется сильнее, больше нагревает воздух, а масло из системы вентиляции картера и из сальника клапана постепенно образует «шубу», которая затрудняет газообмен и приводит к зависанию клапанов и его перегреву. Особенно тяжело приходится моторам с повышенным расходом масла, а в самой критической группе риска – моторы, которые часто работают с малой нагрузкой, то есть в пробках.

Плохие пусковые качества из-за неудовлетворительного испарения топлива при пуске тоже проявились давно. Оказалось, что оптимизация формы факела впрыска на холодном и горячем моторе должна производиться более тщательно. Любое попадание топлива на стенки цилиндра приводит к резкому увеличению количества несгоревшего топлива и попаданию его в масло. А при запуске при отрицательных температурах большое значение приобретает качество распыла бензина: оно должно оказаться намного выше, чем при обычной работе, и давление топлива на пуске должно быть очень высоким. Поначалу этого не учли.

Повышенное количество твердых частиц в выхлопе проявилось позже, когда непосредственный впрыск на европейских машинах уже стал мэйнстримом. Более точные исследования показали, что эта особенность смесеобразования роднит такой бензиновый мотор с дизелем. Действительно, в процессе работы образуются частички сажи, которые необходимо тоже как-то задерживать. Например, вводя сажевый фильтр, как на дизельных моторах. Компания Mercedes уже анонсировала подобную опцию для своих машин.

Попадание топлива в масло из-за неисправностей топливного насоса высокого давления – в общем-то чисто конструктивный недостаток насосов Bosch, но в силу их широкого распространения и общности конструкций насосов свойственен почти всем моторам с непосредственным впрыском. Бензин в масле не так уж и страшен, но в больших количествах ведет к снижению вязкости масла до критической, что приводит к повреждениям моторов. И, к тому же, дает повод многим «экспертам» говорить о том, что топливо является причиной «масляной чумы».

Что же делать?

Почти у всех проблем есть пути решения. Например, двойной впрыск, когда топливо подается и в цилиндры, и во впускной трубопровод – это справляется сразу со сложностью с закоксовкой клапанов, экологичностью и плохим запуском в холода. Такая схема применялась на некоторых двигателях Volkswagen EA888, но продавались они исключительно в США и были заточены под жесткие экологические нормы Калифорнии. Но в конце 2014-го комбинированный впрыск появился и у нас – на моторе 6AR-FE (2 литра, 150 л. с.) Toyota Camry последнего поколения. Пока сложно судить о надежности, ибо пробеги машин пока небольшие в основной массе, однако предпосылки хорошие.

Под капотом 2015–н.в. Toyota Camry XLE

С поршневыми кольцами и топливными насосами приходится разбираться чисто конструктивными методами, экспериментируя с формой – часто «дизайн» поршневой группы производители дорабатывают уже после того, как машина вышла на рынок и поразила всех угаром масла. Так, скажем, делала Toyota в 2005 году, доводя до ума моторы серии ZZ (еще без непосредственно впрыска), а позже – Volkswagen с уже упомянутыми выше EA888. Насосы высокого давления тоже стараются сделать надежнее – эта задача технически выполнима.

Но все непросто: система очень сложная и дорогая – накладным для производителей выходит не только себестоимость конечной продукции, но и исследования с экспериментами. А маркетологи не дают возможности по 10 лет заниматься испытаниями, требуют все более новых моторов с еще более привлекательными характеристиками.

Рискнуть в сегодняшнем автобизнесе репутацией производителя ненадежных машин считается делом благородным. Если что, всегда выручит отзывная кампания. Куда хуже – показаться производителем консервативным или, не дай бог, незацикленным на идее спасения планеты от выхлопных газов. Вот это, как мы видимо по примеру Volkswagen и Mitsubishi – действительно страшно. Тут можно и самостоятельность компании потерять, и топ-менеджмента лишиться.

«Грязнуля» FSI: чем «болеют» моторы с непосредственным впрыском и как их вылечить

Загрязнение форсунок и клапанов – головная боль владельцев автомобилей VAG с непосредственным впрыском. Она сопровождается вибрацией, повышенным расходом топлива и дерганьем автомобиля при разгоне. Разберёмся, что является причиной этой проблемы и почему качество топлива или масла здесь ни при чём

Что такое послойное смесеобразование, и почему моторы с непосредственным впрыском завоевывают мир

Термин «непосредственный впрыск» хорошо известен, поскольку данная конструкция широко применяется автопроизводителями еще с 1990-х годов – вспомним, например, моторы GDI (Gasoline Direct Injection – прямой впрыск бензина) от Mitsubishi. Похожая система сейчас используется концерном Volkswagen, но именуется иначе – FSI, сокращение от Fuel Stratified Injection — «послойный» впрыск топлива». Так в чем же отличие «джидаев» от тех систем, которые применяются теперь? Там и там – непосредственный впрыск, но вот состав самой смеси различается. Если на первых моделях топливная форсунка представляла собой обычный распылитель, при котором получалась однородная (гомогенная) смесь, и различие между непосредственным и распределенным (MPI) впрыском было только в количестве отверстий распылителя, их расположении и разных показателей давления, то на современных моделях производители уже научились разделять топливовоздушную смесь на зоны с переобогащенной и переобедненной смесью. Зачем это понадобилось? Из-за характеристик сгорания переобедненной смеси. Перечислим плюсы, которые мы получаем во время работы ДВС на такой смеси.

- Высокая температура сгорания, высокий КПД и, как следствие, высокий крутящий момент на выходе.

- Сокращение расхода топлива (до 15 %, но это только в теории).

- Малая эмиссия углеводородов в выхлопных газах.

Вполне достаточно, чтобы заработать на звание «Мотор года», не находите? Внедрение таких моторов пошло полным ходом с 2005 года. В качестве примера можно вспомнить массовый переход на FSI-моторы концерна VW. И, разумеется, первые «блины» вышли комом – достаточно спросить обладателей первых Passat B6 с атмосферными FSI-моторами, выпущенных в 2006 году, с их многочисленными прошивками ЭБУ и проблемами с запуском зимой. «Четырехколечное» подразделение концерна поступило мудрее, не став рисковать своим имиджем ради новых технологий. Вот выдержка из материала самообучения по двигателю 2.0 TFSI, то, что написано в самом начале документа (здесь и далее цитаты из официальных и обучающих документов VW AG).

Впрочем, полностью отказаться от послойного смесеобразования производитель все же не смог. Давайте рассмотрим подробнее, что же такое послойное смесеобразование.

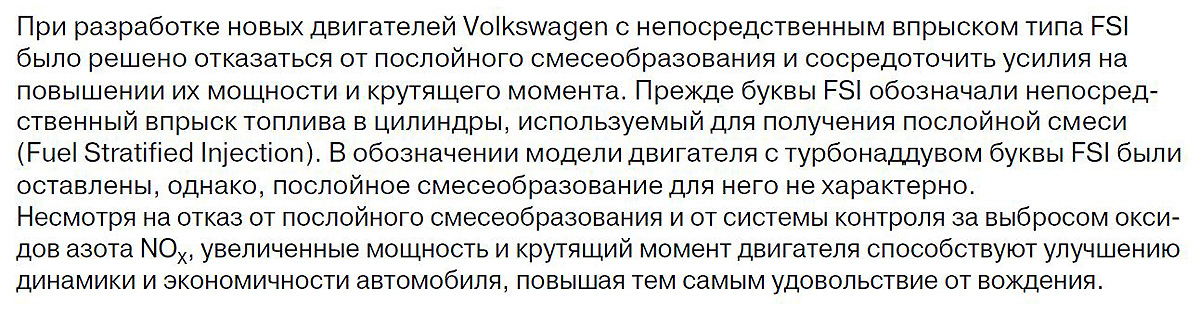

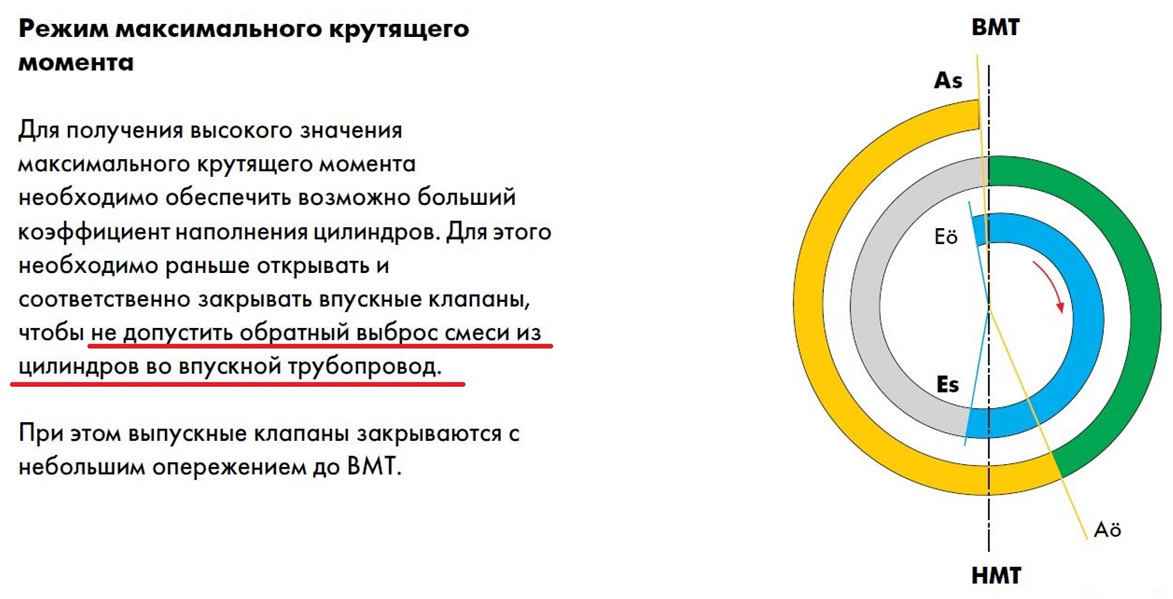

Хорошо видно, что область использования переобедненных смесей находится в промежутке от 1000 до 3500 об/мин, т.е. в наиболее часто используемом водителями диапазоне оборотов ДВС . Если брать диаграмму относительно нагрузки ДВС:

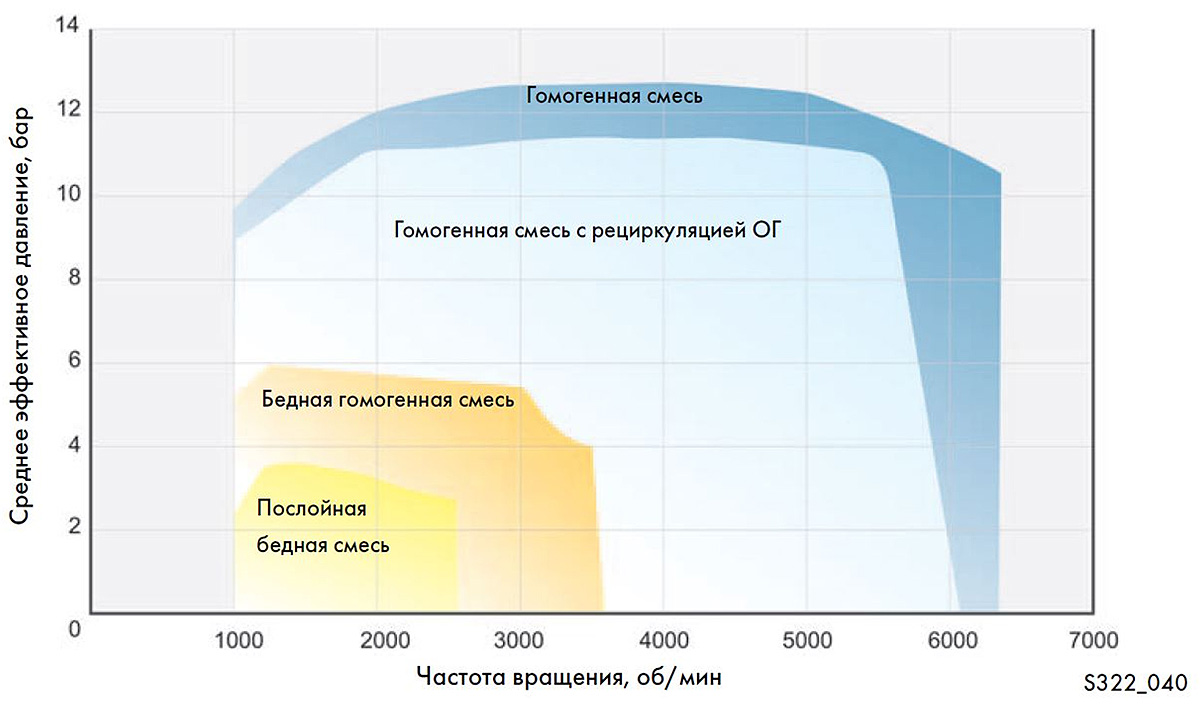

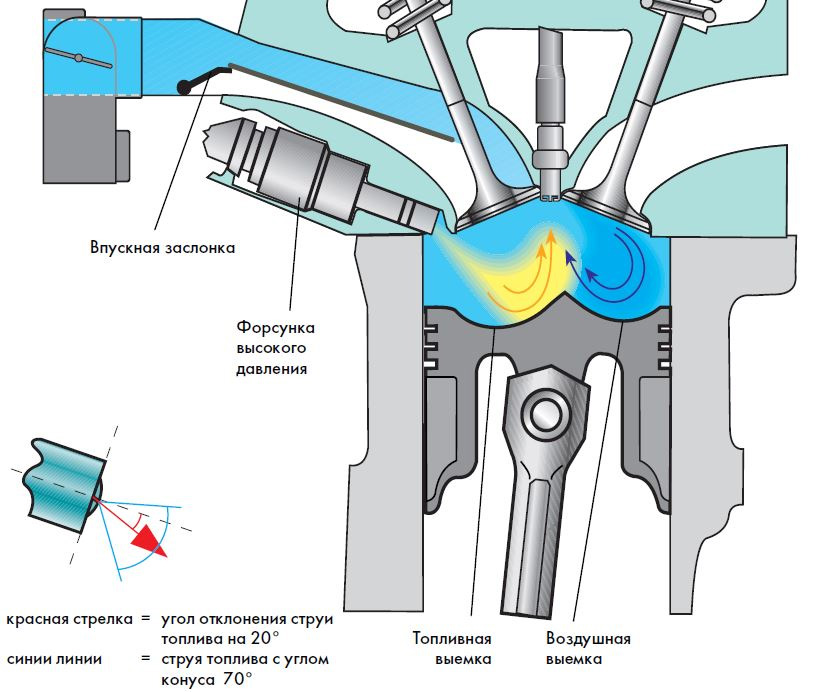

Опять мы видим в области средних/малых нагрузок работу именно на переобедненной смеси. Каким же образом реализуется такая работа? С помощью ввода специальных управляемых воздушных заслонок во впускном коллекторе.

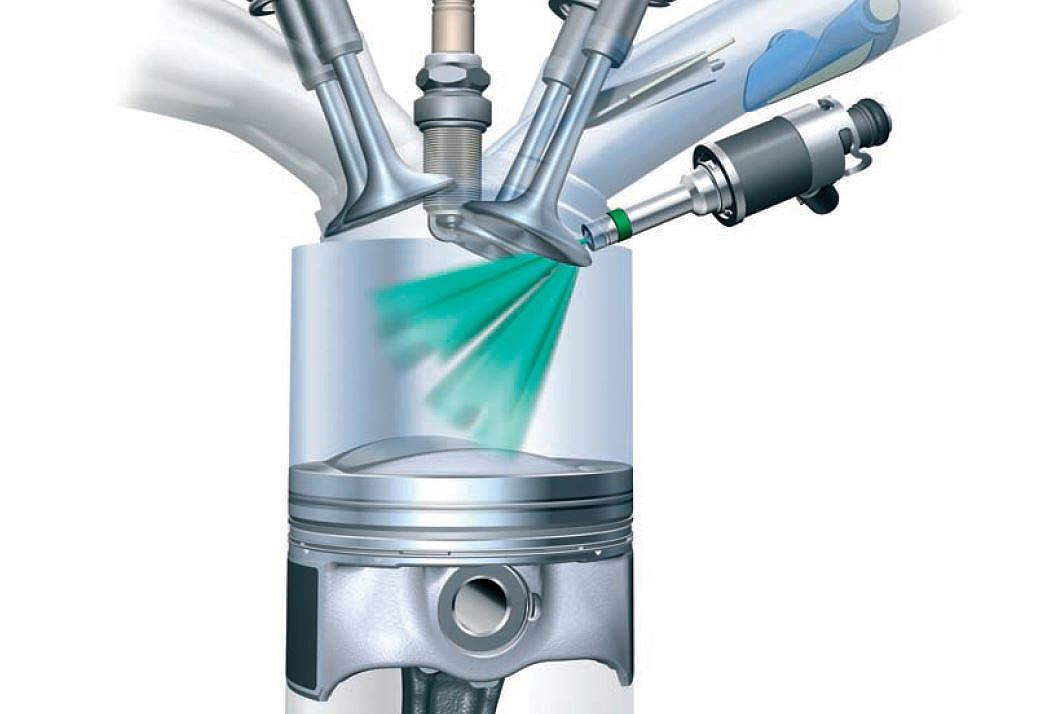

…и ориентации (и формы) распылителей форсунок, имеющих возможность впрыска топлива прямо в цилиндры (непосредственный впрыск), собственно и становится возможным осуществить процесс работы ДВС на обедненной смеси.

Предлагаем взглянуть на моделирование начального процесса без привязки к конкретному исполнению мотора, как это воспринималось разработчиками системы непосредственного впрыска Bosch MED 7.

Обратите внимание: поток восходящий, симметричный, образующий две равнозначные, однонаправленные циркуляции (топливное «облако» и воздушный поток) в объеме ½ поперечной плоскости цилиндра. Степень насыщения воздушного «факела» топливом сильно зависит от формы днища поршня, но довольно слабо – от смещения и отклонения самой топливной струи, в данном случае сглаживаемых самой формой днища поршня.

Трудности реализации и необходимые профилактические меры

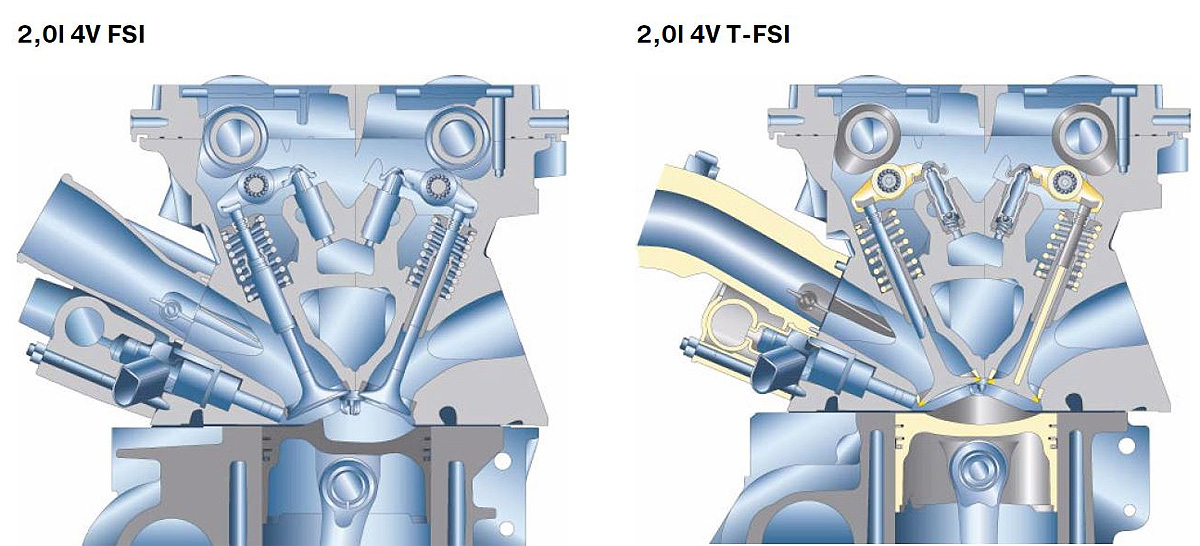

При всех положительных моментах эксплуатации двигателя на переобедненных смесях у современных автомобилей имеются проблемы, у которых нет «общих точек соприкосновения» со старым семейством MPI-впрыска, что в свою очередь вызывает трудности в диагностике. Чтобы понять, какие изменения последовали в конструкции, и сравнить, надо обратиться к самому началу появления данного типа системы впрыска в производстве. Конкретную реализацию разберем на примере моделей VW AG. Итак, сравнение поршневой группы атмосферного и турбированного ДВС.

В первом случае видна схема «встречных потоков» описанных ранее, во втором очевидно играет гораздо большую роль предварительное завихрение потока воздуха во впускном коллекторе (в этом одно из различий исполнения данных моторов) и полная направленная циркуляция в полном объеме цилиндра.

Предварительное завихрение воздушного потока во впускном коллекторе и обедняет классическую однородную (гомогенную) смесь при смешивании воздушного потока с топливом. На практике первая схема обеспечивает лучшее охлаждение поршня (а с ним – эффективную борьбу с детонационными явлениями при рабочем цикле, о чем подробнее поговорим далее). В то же время для таких моторов характерна проблема зимнего пуска, при котором свечи просто «заливало» топливом, и мотор не запускался, а самое смешное в этом вопросе (думаю, владельцы Passat B6 первых годов выпуска об этом хорошо помнят), что самая простая «жигулевская» и даже не первой свежести свеча помогала запустить замерзший ДВС, после чего следовала еще одна замена – возвращение оригинальных свечей назад. Последовало порядка десятка изменений версий программного обеспечения блока управления ДВС, прежде чем удалось решить эту проблему. Разумеется, владельцев ДВС с турбокомпрессором такие проблемы не коснулись. Пуск на гомогенной смеси при минусовой температуре воздуха отработан автопроизводителями до мелочей. В дальнейшем на цепных моторах 2008 года и далее эксперименты с формой днища поршня проводить не стали. Обычно такие поршни обладают плоской поверхностью со стандартными выемками под клапана.

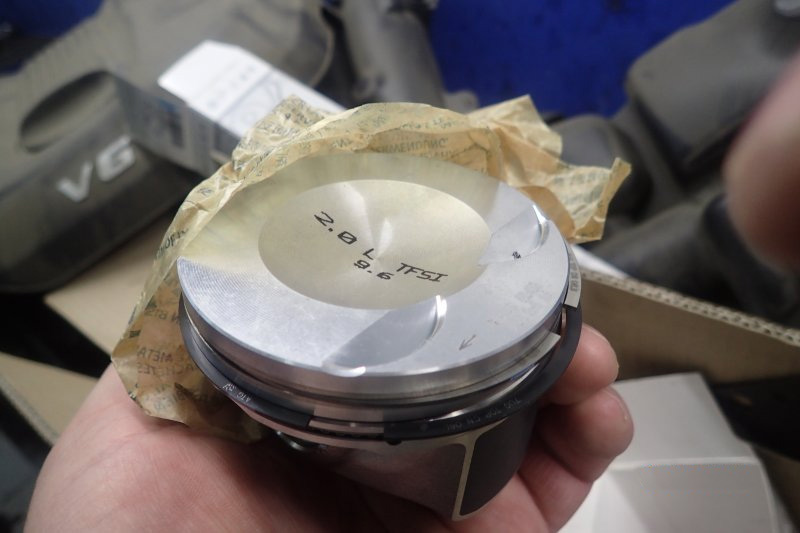

Или имеют ярко выраженную сферическую вогнутую поверхность по всей ширине гильзы цилиндров, назначение которой будет понятно немного позже.

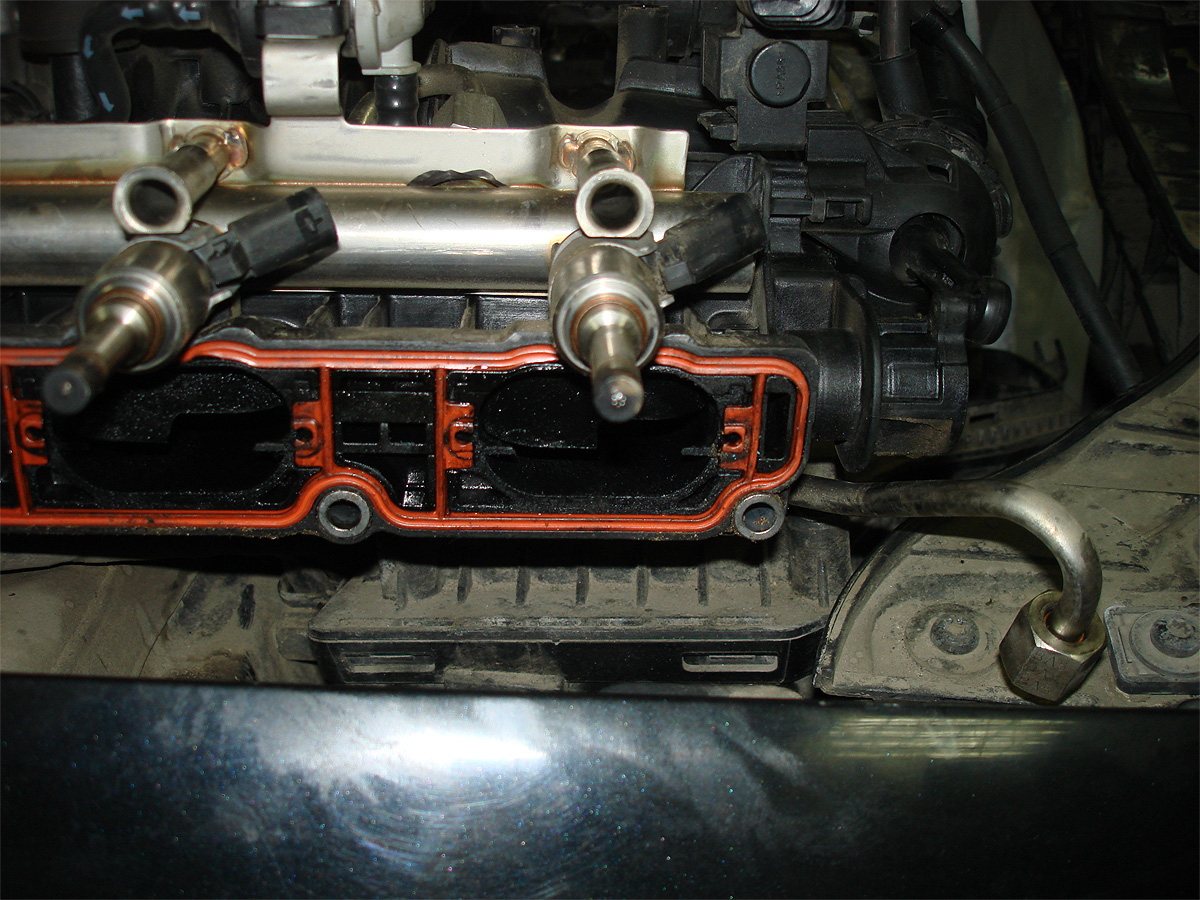

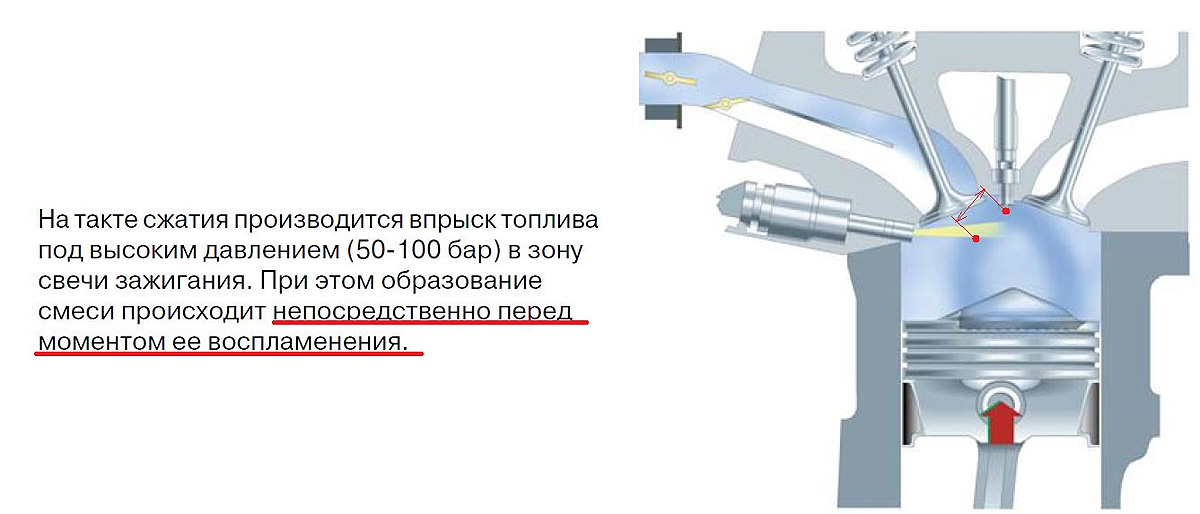

А теперь посмотрим на организацию подачи топлива и воздуха на этих ДВС:

Используются форсунки с 6-ю отверстиями, что положительно влияет на качество распыления топлива. Обратите внимание на расположение топливной форсунки и впускного канала: они находятся в одной плоскости, а это значит, суммарного восходящего потока уже не получится. Учитывая, что топливо должно успеть равномерно распределиться по топливовоздушному заряду, получаем единственный вариант —организацию встречного потока с довольно большим дефицитом по времени эффективного распыления. Разумеется, об эффективном охлаждении поршней в этом случае речь тоже не идет. Давайте посмотрим, что думают об этом сами создатели.

Довольно простое решение подачи топлива непосредственно в зону свечи, т.е. топливный заряд оборачивается, условно говоря, в «кокон» воздушного заряда (эффект дополнительного охлаждения смеси достигается ее изолированием воздушным потоком, если говорить точнее). В итоге в зоне электрода свечи мы имеем обогащенную, легко воспламеняемую смесь, а в остальных местах камеры сгорания – переобедненную. Но путь смешивания топливного и воздушного зарядов очень короткий, в отличие от схемы, обсуждаемой ранее, а нормальное перемешивание, с отражением от поверхности поршня и равномерным распределением по фронту потока (как это было с атмосферным мотором), к сожалению, невозможно. Именно этот аспект и влияет на возможную проблемную работу ДВС в целом, а причина возникновения трудностей стабильного воспламенения довольна простая:

Симптомы и признаки загрязнения форсунок

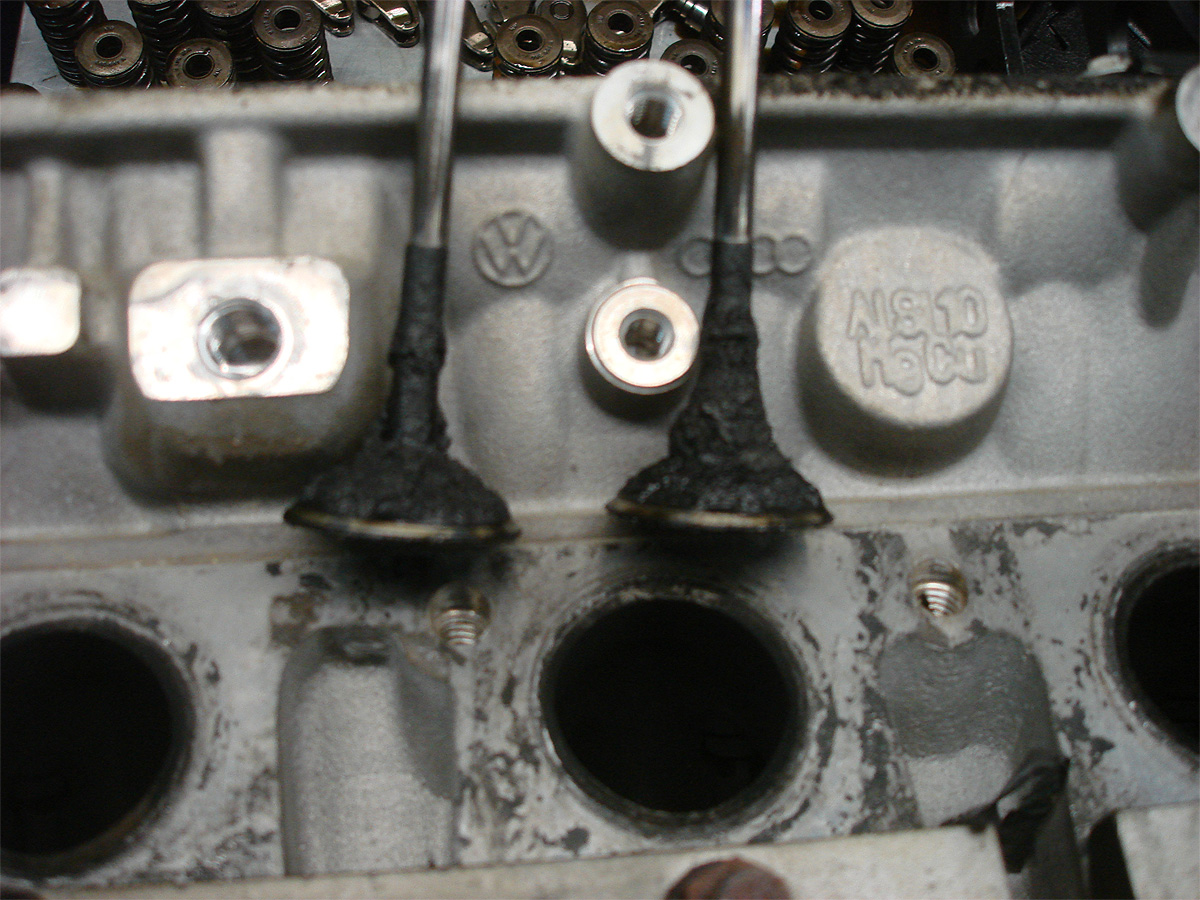

Да, основная причина загрязнение распылителей форсунок и приносит наибольшую головную боль обладателям современных FSI-моторов. Обычно сопровождается это вибрацией, пропусками воспламенения при холодном пуске, а также повышенным расходом топлива и дерганьем автомобиля при разгоне. Почему так происходит, вы, наверное, уже догадались. Разумеется, из-за отклонения топливной струи от расчетной траектории, ведь в данном случае совсем небольшого отклонения вполне достаточно, чтобы резко «обеднить» зону вокруг центрального электрода, при котором устойчивого воспламенения уже не будет. Но и это далеко не последняя проблема в данном ДВС. Довольно часто обсуждают следующее явление на впускных клапанах:

А вот так выглядит начало такого процесса:

Обратите внимание: налет мягкий, легко снимаемый и совершенно непохожий на тот твердый светло-бурый налет на MPI-моторах, который иначе как механической обработкой не снять. Больше всего он напоминает налет на впускных коллекторах дизельных моторов. И в этом есть часть ответа на вопрос по образованию такого нагара.

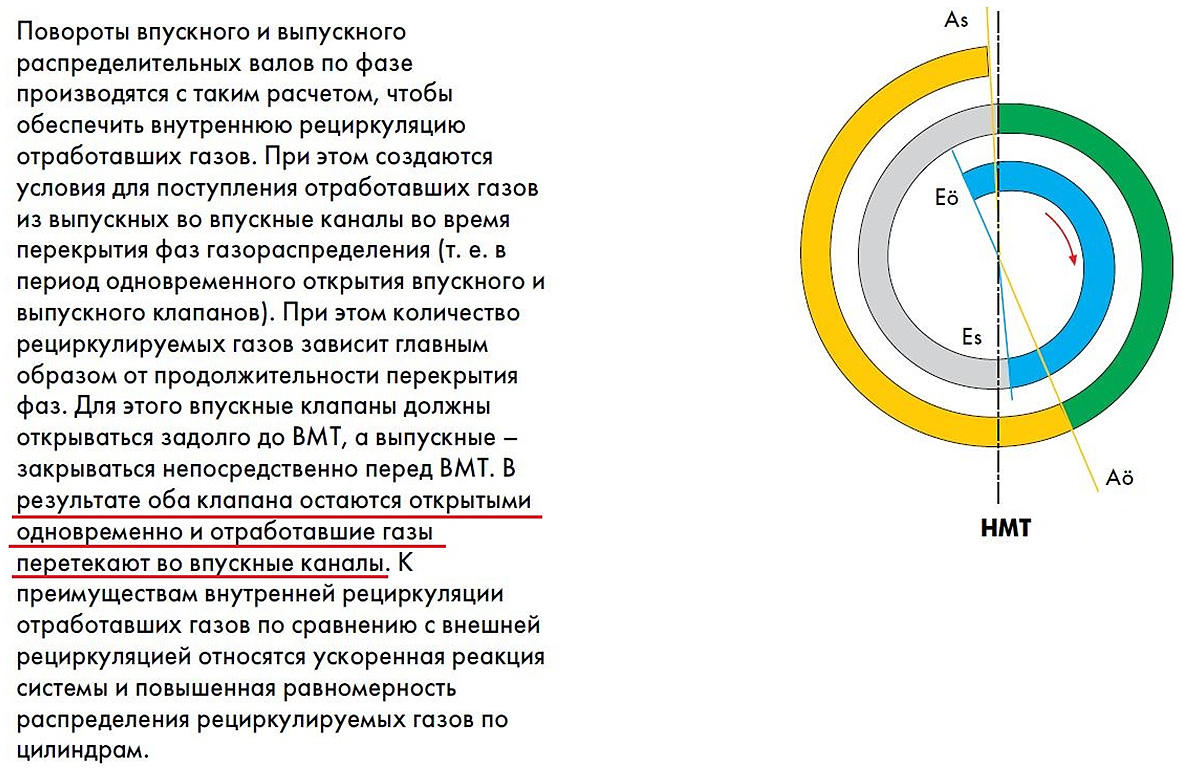

Очень часто на вопрос о загрязнении впускных клапанов и форсунок отвечают стандартными фразами: «некачественное топливо», «несвоевременное обслуживание» или «неправильно подобранное масло». Но, к сожалению, даже при использовании высококачественных материалов и сокращенном интервале обслуживания ситуация радикальным образом не изменится. Чтобы понять причину этой проблемы, давайте рассмотрим диаграмму фаз газораспределения. Один из наиболее характерных режимов, описывающий важность регулирования фаз газораспределения, на стандартной круговой диаграмме выглядит так:

Но, как быть с увеличением NOx при повышении температуры отработавших газов? Каталитический нейтрализатор для данного соединения человечество еще не придумало. Была изобретена система возврата отработавших газов EGR, которая и занималась снижением температуры ОГ и, как следствие, уменьшением доли NOx в выхлопных газах. Но поскольку со временем клапан EGR не сильно отличался по виду от впускных клапанов, выложенных ранее, по степени негативных эмоций он прочно занимал второе место и у механиков, и у владельцев. Одна из самых «оптимистичных» конструкций клапана EGR выглядела так:

Тут конструкторы немного погорячились: поставить дроссельную заслонку на выпускные газы?! Кто хоть раз видел дроссельную заслонку на впуске, может представить, как она будет выглядеть на выпуске. Думаю, понятно, почему последствия загрязнения и отказа этого клапана занимают второе место по негативу у владельцев Passat B6. Однако, несмотря на многочисленные отказы регулирующих элементов этой системы, надо было как-то решать данный вопрос согласно постоянно ужесточающимся экологическим нормам. В ходе изысканий появилась система внутренней рециркуляции отработавших газов. Реализована она была как составляющая другой системы и не имела своих компонентов.

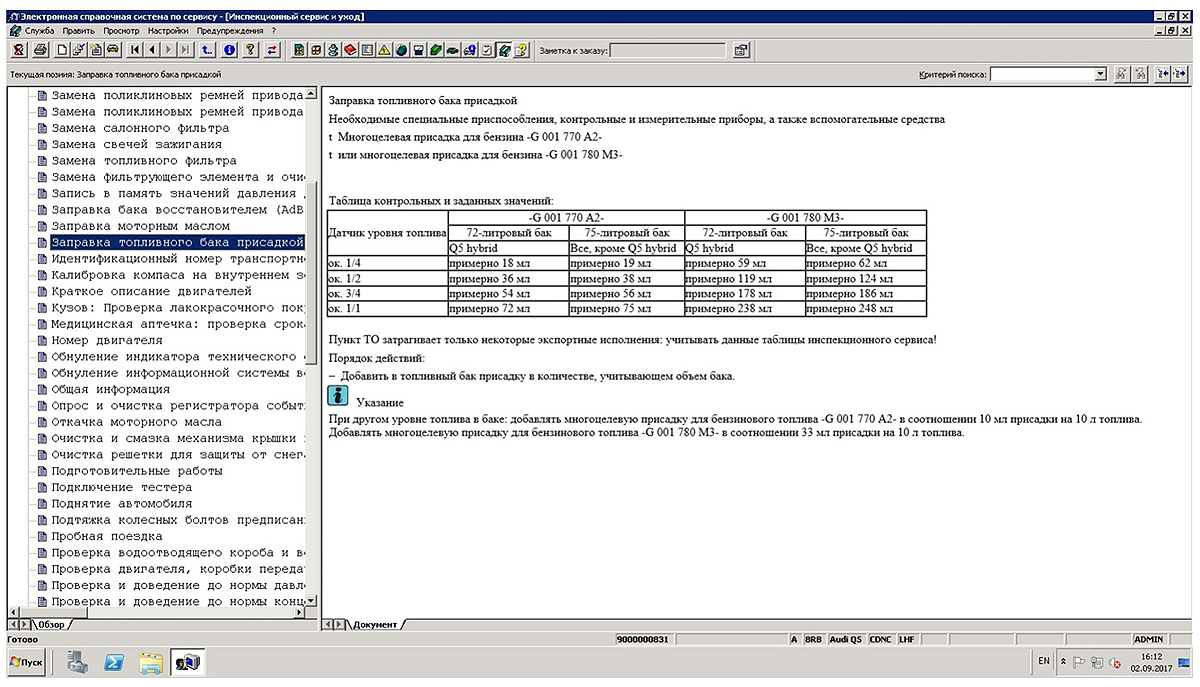

Теперь начинает прояснятся происхождение отложений на впускных клапанах, как и довольно слабая их зависимость от топлива, обслуживания, масла и т.д. Надо учитывать, что и загрязнение форсунок, и загрязнение поверхности впускных клапанов – процессы связанные и влияющие на один фактор – качество смеси в районе центрального электрода. В то же время заметим, что определяющим фактором влияния на характер воспламенения в цилиндрах все же является именно загрязнение распылителей форсунок. Этот «процесс» начинает беспокоить владельцев с 35 000 – 45 000 км пробега, и, увидев ошибки по «пропускам воспламенения», далеко не всегда начинают решать проблему с «правильного конца». А что же официальные лица? Неужели такой проблеме не уделяется внимание? Так сказать нельзя. Официально существует пункт при техническом обслуживании. Для примера возьмем Audi Q5:

Но возникает вопрос: а говорили ли вам о необходимости использования этой промывки на официальном ТО? А о регулярности такого мероприятия? Ведь подобные рекомендации для эксплуатации автомобиля в России есть и у BMW, и у Mercedes-Benz, и у других крупных автопроизводителей. Также нужно понимать, что использование такой промывки, учитывая ее концентрацию в полном баке, играет только профилактическую роль и полностью не очищает распылители. Но, разумеется, длительность нормального функционирования топливных форсунок увеличивает и рекомендуется к использованию.

А теперь коснемся того, почему же так важно, чтобы распылители топливных форсунок были исправными (чистыми). Дело в том, что конструкция поршней новых двигателей FSI отнюдь не обладает весомым запасом прочности к детонационному сгоранию смеси, поскольку главный принцип построения таких моторов – максимальное облегчение конструкции и снижение трения. И тут уместно вспомнить, что днище поршня в таком типе конструкции не имеет возможности омываться (охлаждаться) топливной струей, а это значит, что при любом нарушении процесса воспламенения вполне возможна детонация и, как следствие, разрушение самого поршня (перемычек), что как раз и происходит на моторах 1.4, 1.8 и 2.0 TSI.

Отметим, что, проектируя третье поколение моторов серии 888, конструкторы VAG учли этот момент и создали смешанный впрыск MPI+FSI, который как раз и призван обойти описанные проблемы. Но вот обладатели автомобилей VAG, выпущенных до 2012 года, должны учитывать и такую печальную вероятность событий.

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, для чего необходимо использовать промывку топливной системы и очищать детали впускной системы двигателей с непосредственным впрыском.