Обмотки якоря машин постоянного тока

Обмотка якоря машины постоянного тока представляет собой замкнутую систему проводников, уложенных на сердечнике якоря определённым образом и припаянных к коллектору к «петушкам». Элемент обмотки якоря (секция или катушка) припаивается к двум коллекторным пластинам. Обмотки якоря обычно выполняют двухслойными. Они характеризуются следующими параметрами:

— числом секций S;

— числом секций на один паз Sn (Sn = S/N);

— числом реальных пазов Z;

— числом элементарных пазов Zэ;

— числом элементарных пазов в реальном пазе Zn;

— числом витков секции wc;

— числом пазовых сторон (общее число проводников) в обмотке N;

— числом пазовых сторон в одном пазу nп (nп = N/Z = 2wc×Sn).

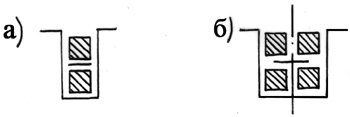

Число элементарных пазов в реальном пазе определяется числом секций, приходящихся на один паз: Sn = S/N (рис. 3).

Рис. 3. Элементарные пазы.

Схемы обмоток якоря делают развёрнутыми, при этом все секции изображают одновитковыми. К каждой коллекторной пластине присоединяют начало одной секции и конец другой, т. е. на каждую секцию приходится одна коллекторная пластина. Следовательно, для обмотки якоря справедливо равенство:

S = Zэ = К,

где К – число коллекторных пластин.

Обмотки якоря машин постоянного тока бывают:

1). Петлевые (простые и сложные);

2). Волновые (простые и сложные);

3). Комбинированные (сочетание петлевых и волновых).

Простая петлевая обмотка (рис. 4) представляет собой набор секций, каждая из которых присоединена к двум рядом лежащим коллекторным пластинам, при этом начало каждой последующей секции соединяется с концом предыдущей. В результате конец последней секции оказывается присоединённым к началу первой.

Сложная петлевая обмотка представляет собой несколько (обычно две) простых петлевых обмоток уложенных на одном якоре и присоединённых к одному коллектору. Ширина щёток при сложной петлевой обмотке принимается такой, чтобы каждая щётка одновременно перекрывала столько коллекторных пластин, сколько простых обмоток в сложной. При этом простые обмотки оказываются соединёнными параллельно друг другу.

Рис. 4. Простая петлевая обмотка:

а) – правоходовая; б) – левоходовая; в) – развёрнутая схема.

Петлевые обмотки якорей машин постоянного тока применяют в маломощных двухполюсных машинах постоянного тока, а также в мощных (300 – 590 кВт) многополюсных машинах при низком напряжении.

Простую волновую обмотку (рис. 5) получают при последовательном соединении секций, находящихся под разными парами полюсов. Начало и конец каждой секции присоединены к коллекторным пластинам, удалённым друг от друга на расстояние шага обмотки по коллектору yк = y.

Рис. 5. Простая волновая обмотка:

а) – правоходовая; б) – левоходовая; в) – развёрнутая схема.

Сложная волновая обмотка представляет собой несколько простых волновых обмоток (обычно две), уложенные на одном якоре и присоединённые к одному коллектору. Их соединяют параллельно посредством щёток, которые выбирают таким образом, чтобы они перекрывали столько соседних пластин коллектора, сколько простых волновых обмоток образуют сложную.

Волновые обмотки якорей машин постоянного тока применяют в машинах мощностью до 50 кВт на напряжение 110 В и до 500 кВт на напряжение 440 В или 600 В.

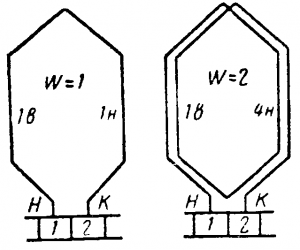

Комбинированная (лягушачья) обмотка якоря (рис. 6) машины постоянного тока представляет собой сочетание, соединённых между собой, петлевой и волновой обмоток, расположенных в одних пазах и присоединённых к общему коллектору. В комбинированных обмотках секции укладывают в пазах в четыре слоя, а к каждой пластине коллектора припаивают по четыре вывода обмоток. Достоинством комбинированных обмоток является большое число параллельных ветвей, но их применение ограничено технологическими трудностями (сложность изготовления и укладки секций, сложность пайки их выводов к ״петушкам״ коллектора).

Рис. 6. Комбинированная (лягушачья) обмотка якоря:

а) – одна секция; б) – часть развёрнутой схемы.

Схемы обмоток якорей электрических машин постоянного тока выполняют развёрнутыми, т. е. обмотку и коллектор условно разрезают с одной стороны и разворачивают их на плоскости.

Если укладка секций обмотки ведётся слева направо по якорю, то обмотку называют правоходовой, а если укладка секций ведётся справа налево, то обмотку называют левоходовой

На развёрнутой схеме обмотки якоря указывают:

1. Число полюсов 2р.

2. Число коллекторных пластин К.

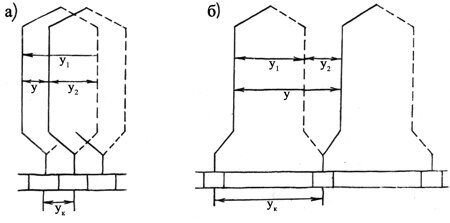

3 Расстояния между пазовыми сторонами секций по якорю: первый частичный шаг по якорю (расстояние между началом и концом секции) y1, второй частичный шаг по якорю (расстояние между началом предыдущей и концом последующей секции) y2 и результирующий шаг по якорю (расстояние между началом предыдущей и началом последующей секции) y.

4. Шаг обмотки по коллектору yк.

Шаги обмотки по якорю выражают в элементарных пазах, а шаг по коллектору – в коллекторных пластинах.

Для определения всех шагов простой петлевой обмотки достаточно рассчитать первый частичный шаг по якорю:

y1 = [Zэ/(2р)]±Ɛ,

где Ɛ – некоторая величина, меньшая 1, вычитая или суммируя которую получают значение шага y1, равное целому числу.·

Начало и конец каждой секции в простой петлевой обмотке присоединены к рядом лежащим коллекторным пластинам, следовательно, результирующий шаг по якорю:

Y = yк = ±1,

где знак ״+״ соответствует правоходовой обмотке, а знак ״-״ -левоходовой.

Второй частичный шаг по якорю:

y2 = y1-y = y1-1 (для правоходовой обмотки),

y2 = y1+y = y1+1 (для левоходовой обмотки).

Для определения всех шагов простой волновой обмотки достаточно рассчитать первый частичный шаг по якорю:

y1 = [Zэ/(2р)]±Ɛ.

Начало и конец каждой секции в простой волновой обмотке присоединены к коллекторным пластинам, находящимся на некотором расстоянии друг от друга, следовательно, результирующий шаг по якорю:

y = yк=(К±1)/р,

где К – число коллекторных пластин, р – число пар полюсов, знак ״+״ — соответствует правоходовой обмотке, а знак ״-״ -левоходовой.

Второй частичный шаг обмотки определяют по формуле:

y2 = y-y1.

У правоходовой волновой обмотке конец последней по обходу секции присоединяется к пластине, находящейся справа от исходной, а у левоходовой волновой обмотке — к пластине, находящейся слева от исходной. Правоходовая обмотка не получила практического распространения, т. к. её выполнение связано с дополнительным расходом меди на перекрещивание лобовых частей.

ОБМОТКА ЯКОРЯ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ДПТ) — общие принципы.

Обмотка якоря машины постоянного тока представляет собой замкнутую систему изолированных проводников, определенным образом уложенных в пазы сердечника якоря и присоединенных к коллектору. К обмотке якоря предъявляются ряд требований. Она должна обеспечить получение необходимой ЭДС, прохождения тока номинальной величины и безыскровую работу щеточного контакта. При этом она должна иметь достаточную электрическую, термическую и механическую прочность, обеспечивать возможно меньший расход материалов, максимальное значение КПД.

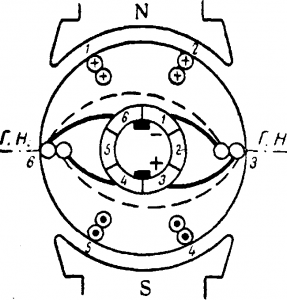

Обмотка якоря состоит из отдельных элементов–секций. Секция – это часть обмотки, содержащая один или несколько витков и присоединенная к двум коллекторным пластинам. Несколько секций скрепленных между собой для удобства укладки в пазы якоря образуют катушку. Секции в виде катушек являются основным конструктивным элементом при образовании якорной обмотки. Они укладываются в пазы в два слоя так чтобы левые стороны секций лежали в верхней части паза, а правые – в нижней. Такая обмотка носит название двухслойной (рисунок 1.11).

Части секций, лежащие в пазу, называются активными сторонами секции, они находятся в магнитном поле главных полюсов и при вращении якоря в них индуктируется ЭДС. Части секции, находящиеся вне пазов, называются лобовыми частями. Они находятся вне основного магнитного потока и ЭДС в них не индуктируется.

Верхняя сторона одной секции и нижняя сторона другой, уложенные в одном пазу, образуют так называемый элементарный паз (обозначается zэ). В реальном пазу может располагаться несколько элементарных пазов, их число равно числу секций в катушке. На рисунке 1.12, а показан разрез элементарного паза и разрез паза (рисунок 1.12,б), который имеет Us=2 элементарных паза.

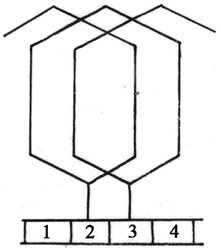

Так как секция имеет два активные стороны, то каждой секции в обмотке соответствуют один элементарный паз. Концы секции присоединяются к коллекторным пластинам, при этом к каждой пластине присоединяют конец одной секции и начало следующей, в результате чего все секции соединяются последовательно и на каждую секцию приходится одна коллекторная пластина (рисунок 1.13).

Чтобы ЭДС, индуктируемые в активных сторонах секции, складывались и величина суммарной ЭДС секции при этом была наибольшей, необходимо секцию располагать в пазах сердечника так, чтобы ширина ее была равна или незначительно отличалась от полюсного деления ?. При этом с секцией будет сцепляться полный поток полюсов и ЭДС в ней будет достирать максимального значения. Для характеристики обмотки необходимо знать, как расположены в магнитном поле ее секции и как соединены они между собой. Это указывается на развернутой схеме обмотки. На этой схеме цилиндрические поверхности якоря и коллектора, разрезанные вдоль оси машины в любом месте, развертывают на плоскость и представляют прямоугольниками. Диаметр коллектора условно принимается равным диаметру якоря. Пазы якоря и все соединения проводников изображают отрезками прямых линий. Секции для простоты изображаются всегда одновитковыми (Wc =1). Активные стороны секций, находящиеся в нижнем слое паза,

черчивают пунктиром. Для расчета, составлений схем и монтажа обмотки испопользуются понятия шагов обмотки. Расстояние между двумя активными сторонами секции, определяющие ее ширину (рисунок 1.14), называется первым частичным шагом обмотки y1. Расстояние между правой активной стороной секции и левой активной стороной последующей секции называется вторичным частичным шагом обмотки y2.

Расстояние между началами двух последовательно соединенных секций называется результирующим шагом обмотки y. Шаги y1, y2, y измеряются обычно числом элементарных пазов. Расстояние между коллекторными пластинами, к которым присоединяются начало и конец секции, измеренное числом коллекторных пластин, называется шагом обмотки по коллектору yк. Так как начало следующей секции присоединяется к концу предыдущей, то yк равен числу коллекторных делений между началом одной секции и началом следующей. По якорю это соответствует результирующему шагу y. Таким образом, ход обмотки по коллектору соответствует ходу обмотки по якорю. Это обеспечивает выполнение симметричной обмотки и справедливо для всех типов обмотки якоря.

По внешнему очертанию контуров, образуемых последовательно соединенными секциями, различают петлевые, волновые и комбинированные.

Устройство обмотки якоря

Боковые части секции (рис 8-8) лежат в пазах. При вращении в них наводится э. д. с, почему они и называются активными сторонами секции. Остальные части секций лежат на торцах якоря, вне пазов. Они называются лобовыми частями и в них э. д. с. не наводится.

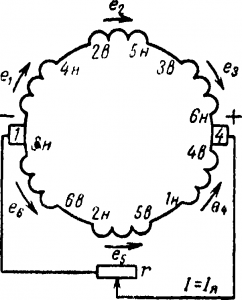

Активные стороны лежат в пазах в два слоя: нечетные сверху, а четные снизу, у дна паза. Цифры на рис. 8-8 обозначают номер паза, а буквы, стоящие рядом, — слой: верхний (в) и нижний (н). Упрощенная схема обмотки якоря, составленная из секций, показана на рис. 8-9. Число витков в секции принято равным единице.

Рис. 8-8. Секция обмотки якоря.

Активные стороны, лежащие в пазах, идущие от зрителя за плоскость рисунка, изображены кружками, а лобовые части — сплошными линиями на лицевой стороне торца якоря и пунктиром на торце за плоскостью рисунка. Таким образом, из коллекторной пластины № 1 провод идет в верхний слой паза 7, затем по невидимому торцу (пунктир) в нижний слой паза 4 и из него в коллекторную пластину № 2. Из коллекторной пластины № 2 провод идет в верхний слой паза 2 и т. д. После полного обхода якоря обмотка замыкается на себя у коллекторной пластины № 1.

Если обмотка якоря вращается по направлению, указанному на рис: 8-9, то в активных частях ее проводов появятся э. д. с, направление которых определено правилом правой руки. В каждой секции наводится э. д. с. е = Ем sin ωt (рис. 5-2) и естественно, что сумма их всех в замкнутой на себя обмотке равна нулю. Однако при обходе всей обмотки можно заметить, что в одной части проводов э. д. с, имеют одно направление, в другой части — противоположное. Это указывает на наличие двух параллельных ветвей обмотки.

Рис. 8-9. Схема обмотки якоря.

На рис. 8-10 показано, как образуются параллельные ветви между коллекторными пластинами 1 и 4. Как и ранее, цифры на рисунке обозначают номер паза, а буквы рядом слой — верхний (в) или нижний (н). Оказывается, что коллекторная пластина 4 является точкой высшего, а коллекторная пластина 1 — низшего потенциала. На эти места и ставятся щетки. На рис. 8-9 щетки показаны условно расположенными внутри коллектора, в действительности же они всегда расположены на его наружной поверхности.

В момент времени, соответствующий положению якоря, показанного на рис. 8-9, между щетками будет действовать разность потенциалов, равная напряжению машины

Рис. 8-10. Упрощенное изображение схемы рис. 8-9

Можно заметить, что при повороте якоря на угол 60° величина напряжения U и поляр ность щеток сохраняется прежними, так как шестой паз займет место первого, первый — второго и т. д. На схеме на рис. 8-10 секция (3в — 6н) из верхней параллельной ветви переключится в нижнюю, а равноценная ей секция (3н — 6в) переключится из нижней ветви в верхнюю. Такое же положение будет и при повороте на любой угол, кратный 60°.

Однако при повороте якоря на угол, меньший чем 60°, положение будет несколько иное.

На рис 8-11 показано положение якоря при повороте на угол 30°, Лобовые части для простоты показаны только для секций (3в — 6н) и (3н 6в). В этом положении указанные секции замкнуты щетками накоротко и, следовательно, исключены из параллельных ветвей обмотки якоря. Напряжение машины теперь определяется суммой э. д. с

а сами e1 и е2 будут иметь другие мгновенные значения, чем при первом положении якоря. Очевидно, напряжение будет меньше, чем при положении якоря, представленном на рис. 8-10. При вращении машины ее напряжение будет непрерывно колебаться в некоторых пределах

Рис 8-11. Расположение обмотки при повороте якоря на 30° (сравнить рис. 8-9).

Чем больше секций включено в параллельную ветвь, тем меньше величина пульсаций напряжения U. В современных машинах пульсации настолько малы, что напряжение считают постоянным.

Геометрической нейтралью машины называется плоскость, проходящая через ось вала машины и делящая расстояние между полюсами пополам. Электродвижущая сила, наводимая в секции обмотки, проходящей через геометрическую нейтраль, равна нулю или очень мала. В этот момент времени и происходит замыкание секции щеткой накоротко. О процессах, происходящих при переключении секций из одной параллельной ветви в другую.

Статья на тему Устройство обмотки якоря