Прядильная машина хейса 1767 с водяным колесом

2. ПРЯДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Подчеркивая исключительное значение рабочей машины, в данном случае вытяжного механизма, К. Маркс писал: «Когда Джон Уайетт в 1735 г. возвестил о своей прядильной машине, а вместе с этим — о промышленной революции XVIII века, он ни звуком не упомянул о том, что осел, а не человек приводит эту машину в движение, и тем не менее эта роль действительно досталась ослу. Машина для того, «чтобы прясть без помощи пальцев», — так говорилось в программе Джона Уайетта» ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 383).

Не имея средств для реализации своего изобретения, английский механик Уайетт передал право на его эксплуатацию мелкому предпринимателю Люису Паулю, который в 1738 г. взял на эту машину патент. В нем указывалось, что конец расчеканенной ленты хлопка помещают между двумя валиками или цилиндрами, которые своим вращательным движением захватывают хлопок или шерсть. В то время как они проходят между обоими цилиндрами, последовательный ряд других цилиндров, вращающихся со все большей скоростью, вытягивает их в нить любой тонкости. К сожалению, о конструкции этой машины сведений почти не сохранилось. Кроме того, попытки внедрения ее в производство не увенчались особым успехом, но тем не менее именно эта машина определила начало технического переворота, так как здесь впервые была выпрядена хлопчатобумажная нить без непосредственного участия человека. Важным преимуществом вытяжного механизма было то, что он давал возможность «прясть» не одну, а несколько нитей одновременно. «Таким образом, количество орудий, которыми одновременно действует одна и та же рабочая машина, с самого начала освобождается от тех органических ограничений, которым подвержено ручное орудие рабочего» ( Там же, с. 385).

Вытяжной прибор [6], созданный Джоном Уайеттом, состоял из двух вытяжных пар. В дальнейшем были использованы четыре вытяжные пары. Для обеспечения лучших условий вытягивания поверхность одного из цилиндров делали гладкой, а другой обивали кожей, сукном, металлическими остриями и т. п., благодаря чему волокна лучше захватывались. Изобретение вытяжного аппарата имело решающее значение для перехода от ручной техники к машинной, так как он заменил руку рабочего там, где она непосредственно соприкасалась с обрабатываемым материалом.

Продолжая работать над усовершенствованием своей машины, Уайетт и Пауль берут новый патент на усовершенствованную машину и организуют небольшую прядильню в Бирмингеме. В дальнейшем родственник Пауля, которому он передает право на эксплуатацию изобретения Уайетта, организует довольно обширное предприятие. Таким образом начинают зарождаться первые текстильные фабрики, послужившие прообразом для создания машинно-фабричного производства в самых различных областях промышленности [7].

Существенным фактором, интенсифицировавшим дальнейшее развитие технических средств прядения, был так называемый прядильный голод, вызванный усовершенствованием ткацкого станка. В 1761 г. «0бщество поощрения ремесел и мануфактур» объявило о назначении двух премий за создание машины, способной повысить производительность труда настолько, чтобы ликвидировать острый недостаток пряжи и происходящий отсюда «великий ущерб торговцу, фабриканту и нации вообще».

Прядильная машина, получившая в дальнейшем довольно широкое промышленное применение, была создана английским механиком Джеймсом Харгривсом в 1768 г. и названа им в честь дочери «Дженни». Машина Харгривса представляла собой ручную самопрялку с вытяжным аппаратом. Расчесанные ленты хлопка наматывались на специальные катушки и соединялись с веретенами. Между катушками и веретенами помещался зажим, при помощи которого вытягивалась ровница, которая затем скручивалась и благодаря разнице в числах оборотов веретен и катушек наматывалась на катушки. Основная конструктивная особенность этой машины в том, что вытяжные валики Уайетта заменены особым подвижным зажимом, состоящим из двух брусков дерева, расположенных на каретке. Рабочий одной рукой двигал каретку с вытяжным прессом, вытягивая нить, а другой вращал колесо, приводившее в движение веретена, которые эту нить закручивали. Работа на машине, по существу, сводилась к трем основным движениям: к вращению приводного колеса, к прямолинейным движениям каретки взад и вперед и к нагибанию проволоки, с помощью которой нити располагались так, чтобы они попали в положение наматывания. Таким образом, вытяжной пресс Харгривса заменил руку рабочего. Главное достоинство машины Харгривса — возможность одному рабочему работать на нескольких веретенах (вначале их было 8, затем 16). В дальнейшем стали использовать 80 и более веретен. В этих машинах главная задача прядильщика заключалась в приведении машины в движение, т. е. он выполнял роль двигателя, тогда как технологические функции прядильщика, его умение прясть, движение его пальцев осуществлял механизм машины.

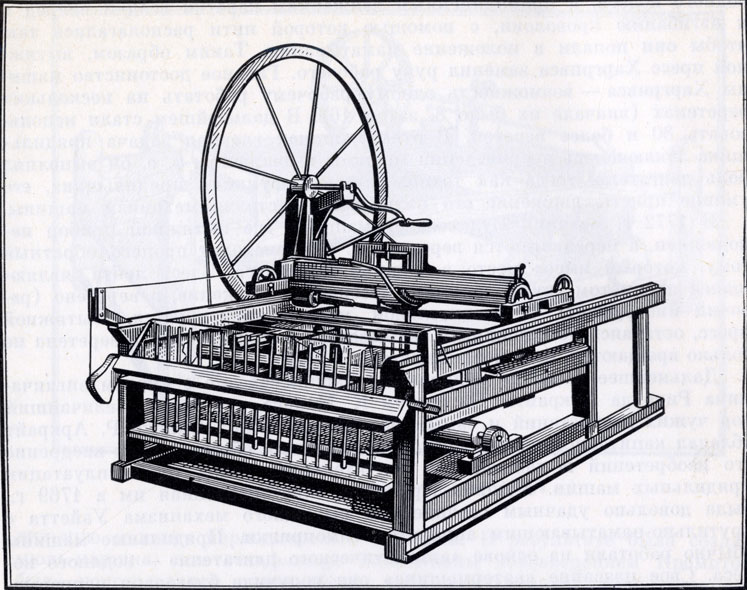

Машина Харгривса ‘Дженни’ (1768 г.)

В 1772 г. механик Вуд создает машину, где вытяжной прибор неподвижен, а передвигаются веретена, т. е. происходит процесс, обратный тому, который имеет место в машине Харгривса. Здесь лента, являющаяся предметом труда, занимает пассивное положение, а веретено (рабочий инструмент) в значительной мере активизируется. Вытяжной пресс, оставаясь неподвижным, закрывается и открывается, а веретена не только вращаются, но и перемещаются.

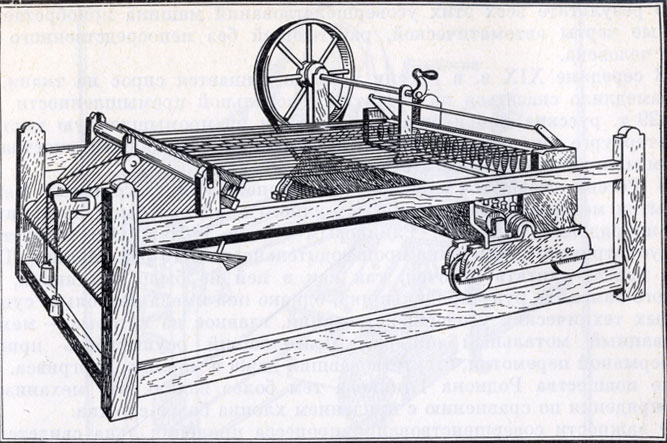

Машина Вуда ‘Билли’ (середина XVIII в.)

Дальнейшее развитие прядильных машин связано с именем англичанина Ричарда Аркрайта. По словам К. Маркса, это был «. величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект» ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 435). Однако Р. Аркрайт обладал капиталистической предприимчивостью, обеспечившей внедрение его изобретений и давшей ему значительный доход от эксплуатации прядильных машин. Машина Аркрайта, запатентованная им в 1769 г., была довольно удачным соединением вытяжного механизма Уайетта с крутильно-наматывающим аппаратом самопрялки. Прядильные машины обычно работали на основе «автоматического двигателя» — водяного колеса. Свое название «ватермашина» она получила благодаря непрерывности действия.

Машина Аркрайта обладала двумя неоспоримыми достоинствами принципиального характера. Во-первых, в отличие от машины Харгривса она с самого начала была рассчитана на механическую движущую силу, и, во-вторых, здесь уже был осуществлен принцип непрерывности работы [8].

В процессе производства ватер-машина давала толстую и крепкую нить, машина Харгривса — тонкую, но очень слабую. Соединить достоинства этих машин и одновременно устранить многие недостатки удалось английскому ткачу Самюэлю Кромптону. Вместо прибора, используемого в машинах Харгривса, он применил вытяжные валки ватер-машины и ввел каретку, двигающуюся взад и вперед, на которой помещались веретена. При отходе каретки от валиков веретена еще сильнее вытягивали и закручивали нить. При приближении каретки к валикам нитка закручивалась и наматывалась на веретено. Благодаря такой конструкции машина давала крепкую и тонкую пряжу. Однако в машине Кромптона приходилось вручную управлять чередованием ее рабочих действий: движением и остановкой вытяжных валиков или каретки, подниманием или опусканием надниточника и подниточника. В дальнейшем не раз делались попытки полностью механизировать работу таких машин, но успеха добился только английский механик Ричард Роберте, получивший в 1825 г. первый, а в 1830 г. второй патент на автоматическую прядильную машину периодического действия. В результате была создана мюль-машина, или сельфактор. Важнейшим нововведением Кромптона было использование специального прибора-квадранта, обеспечивающего равномерное наматывание ниток на веретено. Для этого было необходимо, чтобы веретёна по мере наматывания на них нити вращались все медленнее. Кроме квадранта, Роберте ввел несколько других новшеств, существенно усовершенствовавших работу этой машины. Одновременно с Робертсом и после него над дальнейшим улучшением мюль-машины работало немало изобретателей, сумевших внести много нового, способствующего развитию этой машины [9]. В 1836 г. Джеймс Поттер получает патент на усовершенствованную конструкцию сельфактора, где применяет для передачи движения эксцентрики, гиперболоидные винты, геликоидальные цилиндры и др. В дальнейшем создаются сельфакторы, обеспечивающие изготовление самых разнообразных номеров пряжи.

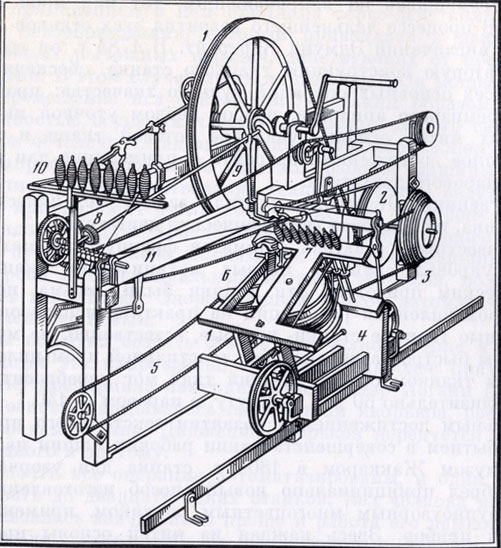

Схема устройства прядильной машины Кромптона (1774-1779 гг.) 1 — ведущий шкив; 2, 3 — ведомые шкивы; 4 — каретка; 5 — система капотов и блоков; 6 — барабан; 7 — веретена; 8 — валик; 9 — рычаг; 10 — катушки; 11 — нить

Наряду с достоинствами мюль-машины обладали весьма существенным недостатком, заключавшимся в том, что в процессе работы отдельные операции чередуются, тогда как в ватер-машинах все процессы осуществляются непрерывно. Поэтому при одинаковой скорости вращения веретена производительность ватер-машин была выше производительности мюль-машины. Кроме того, мюль-машина сложнее, требует более высокой квалификации рабочих и т. п. Все это заставило заняться совершенствованием ватер-машины, в результате чего был предложен кольцевой ватер, где вместо веретенной рогульки было применено металлическое кольцо, концентрически насаженное вокруг веретена.

В дальнейшем создают приспособления для автоматической остановки машин в случае обрыва нити, вводят специальные устройства для автоматической замены пустых челноков.

В результате всех этих усовершенствований машина приобретает основные черты автоматической, работающей без непосредственного участия человека.

В середине XIX в. в России резко повышается спрос на ткани. Это не замедлило сказаться на развитии текстильной промышленности. Уже в 1829 г. русские фабриканты представили на промышленную выставку в Петербурге широкий ассортимент продукции, поразившей иностранцев своим многообразием и богатством.

В России создаются оригинальные конструкции различных машин. Попытки механизировать процессы ручного прядения были предприняты в льнопрядении Родионом Глинковым еще в 1761 г. Это изобретение предусматривало увеличение производительности в 15 раз. Машину Глин-кова нельзя считать рабочей, так как в ней не было механизма, способного заменить руку прядильщика, однако она имела несколько существенных технических усовершенствований, главное из которых — механизированный мотальный аппарат, позволивший осуществить принцип непрерывной перемотки, отсутствовавший даже в машине Харгривса. Значение новшества Родиона Глинкова тем более важно, что механизация льнопрядения по сравнению с прядением хлопка более сложна.

О важности совершенствования процесса прядения льна свидетельствует назначение французским правительством значительной премии за изобретение машины для механизации этого процесса. В Европе подобная машина была создана лишь в начале XIX в. французом Жираром.

Большой интерес представляет чесально-прядильная машина, изобретенная губернским механиком, инженером Т. А. Ивановым. Существенным в его машине было применение однопрочесной системы вместо двух-прочесной; использование рабочей поверхности барабана (8 пар валиков вместо 5); получение непрерывной ленты и др.

На основе работы по усовершенствованию техники и технологии текстильного производства в России создавались предпосылки для развития текстильной науки. В этот период возникла связь между наукой и текстильной техникой. Примером могут служить взаимоотношения между Александровской мануфактурой и Технологическим институтом в Петербурге.

1769 г. Прядильная машина Аркрайта

Прядильная машина Аркрайта, запатентованная в 1769 г.

Машина Харгривса отчасти помогла преодолеть прядильный голод и способствовала мощному подъему производства в Англии, однако это было все-таки не совсем то, что требовалось. Вытяжное приспособление «дженни» оказалось несовершенным. Из-за недостаточной вытяжки пряжа получалась хоть тонкая, но слабая. Для большей прочности полотна ткачам приходилось добавлять в пряжу льняную нитку.

Более удачная машина была создана вскоре Аркрайтом. Она представляла собой соединение вытяжного механизма Уайта с крутильно-наматывающим аппаратом самопрялки Юргенса. По профессии Аркрайт был цирюльником в городе Больтоне в Англии. Большинство его клиентов были мелкие прядильщики и ткачи. Однажды Аркрайт стал свидетелем разговора ткачей, говоривших о том, что полотно ткется из нитей льна вперемежку с нитями хлопка, так как машина Харгревса не в состоянии поставлять много пряжи и нитки ее не обладают достаточной прочностью. Вскоре после этого Аркрайт раздобыл себе машину «дженни», изучил ее и пришел к убеждению, что сможет построить другую, которая будет прясть скорее и тоньше. Он взялся за дело и действительно ему удалось построить прялку, которая совершенно автоматически исполняла все процессы. Прядильщику приходилось лишь следить за тем, чтобы в машину поступало достаточно материала, и соединять порвавшиеся нити.

Работа на машине Аркрайта происходила следующим образом. Приводное колесо приводило во вращение веретена с рогульками (они видны на правой части рисунка внизу). Предварительно приготовленная из хлопка ровница находилась на початках, которые помещались на горизонтальном валу в верхней части станка. Ровничная ленточка хлопковых волокон поступала в находящиеся перед початками вытяжные валики. В каждой паре нижний валик был деревянный, рифленый, а верхний – обтянут кожей. Каждая последующая пара валиков вращалась быстрее, чем предыдущая. Верхние валики прижимались грузами к нижним. Вытянутая нить выходила из последней пары валиков, проходила через крючки рогульки и наматывалась на веретено. Для того, чтобы получить отставание сидящих на веретенах катушек от рогулек, катушки несколько задерживались шнуром, проходившем через желобки шкивов в нижней части каждой катушки. В результате получались нити такой крепости, что отныне можно было делать ткани из чистого хлопка, без примеси льна. В описываемой машине был полностью осуществлен принцип непрерывности работы, поэтому ее стали называть ватермашиной.

Аркрайт оказался не только удачливым изобретателем, но и ловким дельцом. Вскоре в сообществе с двумя коммерсантами он построил свою прядильную фабрику, а в 1771 г. открыл вторую фабрику в Кромфорде, где все машины приводились в движение водяным колесом. Вскоре фабрика разрослась до размеров крупного предприятия. В 1779 г. на ней было несколько тысяч веретен и работало 300 рабочих. Не останавливаясь на этом, Аркрайт основал еще несколько фабрик в разных концах Англии. В 1782 г. на него работало уже 5000 рабочих, а его капитал оценивался в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Аркрайт продолжал работать над созданием новых машин, которые

позволили бы механизировать весь процесс обработки пряжи. В 1775 г. он получил патент сразу на несколько вспомогательных механизмов. Главными из них были: кардная машина, подвижной гребень, ровничная машина и питающий прибор. Кардная машина состояла из трех барабанов и служила для расчесывания хлопка. (Это была усовершенствованная машина Уайта). Подвижный гребень использовался как дополнение к кардной машине – им снимали прочесанный хлопок с барабанов. Ровничная машина превращала расчесанный хлопок в цилиндрическую ровницу, готовую для переработки на прядильной машине. Питающий прибор представлял собой подвижное полотно, которое доставляло кардной машине хлопок для обработки.

В последующие годы слава Аркрайта была омрачена обвинениями в плагиате и воровстве чужих изобретений. Целый ряд судебных процессов показал, что все запатентованные им машины не были в действительности изобретены им. Так оказалось, что прядильную ватермашину изобрел часовщик Джон Кэй, кардную машину – Даниэль Борн, питающий прибор – Джон Лис. В 1785 г. все патенты Аркрайта были аннулированы, но к этому времени он уже был одним из самых богатых английских фабрикантов.