Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля

На устранение неисправностей элементов электрооборудования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями приходится от 11 до 17% от общего объема работ по ТО и ТР. Основное количество неисправностей приходится на аккумуляторную батарею, генератор с регулятором и стартер. Кроме того, особое внимание должно уделяться проверке и регулировке работы приборов освещения и сигнализации.

Основные неисправности аккумуляторной батареи: разряд и саморазряд, короткое замыкание пластин при выпадении активной массы. Кроме того, в результате понижения, а также длительного хранения аккумулятора без подзарядки возможна сульфитация пластин, хотя вероятность ее в современных конструкциях батарей при нормальном уровне электролита значительно снижена. Выпадение активной массы приводит также к понижению емкости батареи. При эксплуатации возникают трещины стенок батареи, происходит снижение уровня электролита и его плотности.

При пониженном уровне электролита в аккумуляторы батареи доливают дистиллированную воду. Электролит доливают лишь в случае, когда понижение его уровня вызвано утечкой или расплескиванием. Уровень электролита в аккумуляторных батареях проверяют зимой через 10-15 дней, летом в жаркую погоду через 5-6 дней.

Плотность электролита проверяют автомобильным денсиметром. Для умеренного климатического района этот параметр круглый год должен составлять 1,26 г/см 3 . Зарядку аккумуляторной батареи целесообразно производить раз в три месяца током от 1/10 до 1/13 номинальной емкости батареи. Есть два способа заряда аккумуляторных батарей: при постоянной силе тока и при постоянном напряжении.

Ресурс батареи в эксплуатации сокращается в 2–2,5 раза при повышении регулируемого напряжения бортовой сети автомобиля выше оптимального на 10–12 %, т. е. зависит от состояния генератора и регулятора напряжения.

Основными неисправностями генератора являются: износ контактных колец и щеток, поломки щеткодержателей, обрыв в обмотках возбуждения, межвитковые замыкания и замыкание их на корпус, пробой или обрыв диодов выпрямительного блока

Основными неисправностями регулятора (реле-регулятора) является неправильный уровень регулируемого напряжения, которое для обычного 12-вольтового оборудования должно быть 13,7-14,2 В.

Диагностирование генераторной установки осуществляют при помощи вольтметра. При этом, помимо ограничивающего напряжения, возможна проверка и работоспособности генератора. Ограничивающее напряжение проверяют при выключенных потребителях тока и повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Работоспособность генератора оценивают по напряжению при включении потребителей тока (приборов освещения) на частоте вращения, соответствующей полной отдаче генератора. При этом напряжение должно быть не ниже 12 В.

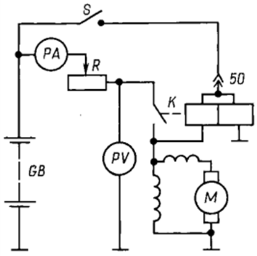

В процессе эксплуатации в стартере возникают механические повреждения привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, износом или заклиниванием шестерни. Эти неисправности устраняются путем замены привода. Реже встречаются неисправности электрических цепей стартера, обусловленные окислением силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замасливанием коллектора, износом щеток. При этом ухудшается работа стартера, что вызывает необходимость его снятия и ремонта. У снятого стартера на специальном стенде проверяют развиваемый крутящий момент, потребляемый ток в рабочем режиме и в режиме полного торможения, частоту вращения якоря в рабочем режиме. Схема для проверки стартера автомобиля ВАЗ представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Схема проверки стартера

Непосредственно на автомобиле у стартера также можно проверить потребляемый ток в режиме полного торможения, который увеличивается при замыкании цепей стартера на корпус и уменьшается при окислении контактов, щеток и коллектора.

Характерными неисправностями системы зажигания являются: нарушение изоляции проводов и свечей зажигания; ослабление пружины подвижного контакта; повышенный люфт валика распределителя; изменение зазора между электродами свечей; межвитковые замыкания катушки зажигания; неправильная начальная установка угла опережения зажигания, неисправность центробежного и вакуумного регуляторов.

Основными диагностическими признаками неисправности катушек зажигания является ослабление или прекращение искрового разряда. Поэтому катушки зажигания на специальных приборах проверяют на бесперебойное искрообразование и величину вторичного напряжения. Длина искры при исправной катушке должна быть 5 – 7 мм. В процессе эксплуатации проверяют также герметичность и температуру катушек зажигания. Неисправные катушки заменяют.

Основными диагностическими признаками неисправностей прерывателя‑распределителя являются перебои в работе двигателя, повышение искрообразования в контактах прерывателя или полный отказ в работе двигателя. При диагностировании прерывателя-распределителя определяют угол замкнутого состояния контактов, состояние контактов и конденсатора, а также крепление прерывателя-распределителя и его элементов.

Признаками неисправностей свечей зажигания служат трудный пуск и перебои в работе, а иногда и остановка двигателя.

При диагностировании системы зажигания проверяют в основном следующие параметры: зазор между контактами прерывателя (при контактной системе зажигания); начальный угол опережения зажигания; угол опережения зажигания, создаваемый центробежным или вакуумным автоматом; форму осциллограмм напряжения первичной и вторичной цепей зажигания; пробивное напряжение на электродах свечей зажигания.

Перед регулировкой зазора между контактами прерывателя проверяют состояние рабочей поверхности контактов. При существенном переносе металла с одного контакта на другой или при наличии нагара на контактах необходимо зачистить их плоским бархатным надфилем.

Одним из распространенных методов проверки момента зажигания является стробоскопический, при котором импульс высокого напряжения на свече первого цилиндра дает вспышку стробоскопической лампы в момент начала зажигания. При использовании стробоскопа необходимо подсоединить выводы питания и надеть на провод первого цилиндра датчик импульсов, затем установить на двигателе обороты холостого хода и направить мигающий поток света стробоскопа на метку шкива коленчатого вала или на метку на маховике в картере сцепления.

Практическую проверку правильности установки момента зажигания можно провести и непосредственно на автомобиле. Для этого необходимо запустить двигатель, прогреть его до нормальной температуры и, двигаясь со скоростью 50 км/ч на высшей передаче по ровной дороге, резко увеличить подачу топлива. При этом в двигателе должны прослушиваться слабые непродолжительные металлические стуки; отсутствие стуков указывает на позднее зажигание, а не прекращающиеся стуки – на раннее зажигание.

Современные системы впрыска оснащены встроенной диагностической системой с определенными функциями самодиагностики.

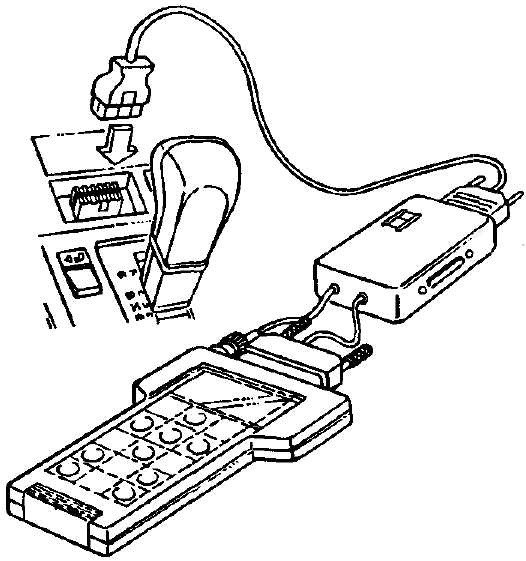

Считывание может осуществляться с помощью мотор-тестера, автотестера, сканера, подключенного к диагностическому разъему, например перед селектором коробки передач в салоне водителя, (рис. 10.2).

При подключении диагностического сканера (мотор-тестера) более полно определяется техническое состояние компьютерной системы, при этом имеется возможность выполнить корректировки по составу топливно‑воздушной смеси, углу опережения зажигания и др.

Рисунок 10.2 – Подключение внешнего диагностического оборудования

Неисправности приборов освещения и сигнализации связаны чаще всего с перегоранием ламп или выходом из строя выключателей, переключателей, реле. Наиболее сложными работами являются проверка и регулировка положения фар на автомобилях и их силы света, силы света других световых приборов, а также частоты включения указателей поворотов, что связано с безопасностью движения.

Положение фары на практике считается отрегулированным, если ее луч направлен вдоль оси дороги с захватом обочины и обеспечивает освещение на расстоянии порядка 30 м при ближнем свете и порядка 100 м – при дальнем.

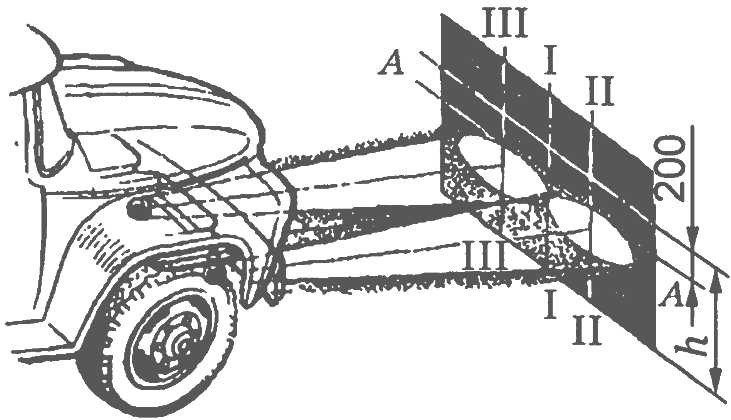

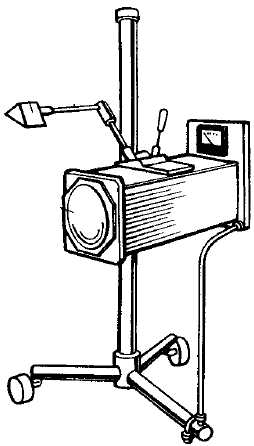

Установку фар проверяют и регулируют на отдельном посту или на линии ТО при помощи настенного или переносного экрана или передвижных оптических приборов (рис. 10.3). Для проверки установки и силы света фар автомобиля используют также и специальные приборы, наибольшее распространение из которых получили НИИАТЭ-6 и К-303 (рис. 10.3, б). Правильность установки фар определяют по положению светового пятна на экране прибора, а силу света – с помощью фотоэлемента. Регулировку света противотуманных фар производят поворотом корпуса фары относительно болта крепления в продольной и поперечной плоскости.

Указатели поворотов должны работать в проблесковом режиме с частотой следования проблесков (1,5 ±0,5) Гц. Проверку частоты включения указателей поворотов проводят при помощи секундомера путем измерения времени не менее чем по десяти проблескам.

Время от момента включения указателя поворота до появления первого проблеска не должно превышать 3 с.

|  |

| а – на горизонтальной площадке | б – прибор К-303 |

Рисунок 10.3 – Регулировка фар и направлення светового потока на площадке (а) и с помощью прибора К-303 (б)

При ТО контрольно-измерительных приборов и дополнительного оборудования проверяют их общую работоспособность и правильность показаний. При выявлении неработающего прибора или его явно неправильных показаний проверяют на обрыв электрические цепи самого прибора, связанного с ним датчика и соединительных приводов. Вышедшие из строя приборы и датчики заменяют.

| | | следующая лекция ==> | |

| Техническое обслуживание ходовой части | | | Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля |

Дата добавления: 2017-06-02 ; просмотров: 9917 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования автомобилей

В процессе эксплуатации в системе электрооборудования возникают неисправности, на устранение которых приходится от 11 до 17% от общего объема работ по ТО и ТР автомобилей. Основное количество неисправностей приходится на систему зажигания, аккумуляторную батарею и генератор с реле-регулятором.

К основным неисправностям аккумуляторной батареи относятся: разряд и саморазряд, сульфатация и короткое замыкание пластин. Наиболее трудноустранимой неисправностью является сульфатация, которая заключается в покрытии поверхности активного слоя пластин крупными кристаллами сернокислого свинца PbS04 в результате понижения уровня электролита, длительного хранения разряженной батареи, высокой плотности электролита, эксплуатации разряженной батареи и длительного пользования стартером. Незначительная сульфатация пластин снимается путем продолжительного заряда батареи малой силой тока (не более 0,04 от емкости) при низкой плотности электролита (не более 1,11 г/см 3 ).

Короткое замыкание пластин в аккумуляторе возникает при выпадении из пластин на дно блока активной массы (шлама). Выпадение активной массы приводит также к понижению емкости батареи. В процессе эксплуатации возникают трещины стенок блока, происходит снижение уровня электролита и его плотности.

Диагностирование аккумуляторных батарей заключается в ее наружном осмотре, проверке уровня и плотности электролита, а также напряжения батареи под нагрузкой. Аккумуляторная батарея, имеющая трещины моноблока, подлежит разборке, а моноблок — ремонту или замене.

При понижении уровня электролита доливают дистиллированную воду, так как она испаряется. Плотность электролита проверяют ареометром, помещенным в стеклянную трубку с резиновой грушей для всасывания электролита (рис.2.81).

1 – ареометр; 2 – резиновая груша

Рисунок 2.81 – Определение плотности электролита

Разница плотности в аккумуляторах батареи не должна превышать 0,01 г/см 3 . Для средней полосы плотность электролита, приведенная к 15°С, для зимы и лета, установлена 1,27 г/см 3 .Уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см 3 соответствует разряду аккумуляторной батареи примерно на 6%. Аккумуляторная батарея требует заряда или ремонта, если разряд (хотя бы одного аккумулятора) достигает 50% летом и 25% зимой. После заряда плотность электролита доводят до нормы доливкой дистиллированной воды или электролита плотностью 1,4 г/см 3 . Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разряда аккумуляторной батареи.

Работоспособность аккумуляторной батареи проверяют нагрузочной вилкой (рис.2.82), которая обеспечивает проверку батарей с открытыми и закрытыми клеммами. Если аккумулятор исправен и заряжен, то напряжение в конце пятой секунды остается неизменным в пределах 1,7…1,8 В. При снижении за это же время напряжения аккумулятора до 1,4…1,5 В он требует заряда или ремонта.

Рисунок 2.82 – Нагрузочная вилка

Если аккумуляторные батареи имеют защитное покрытие всех соединительных пластин аккумуляторов, то их работоспособность проверяют по падению напряжения при пуске двигателя стартером, которое должно быть не ниже 10,2 В.

Основными неисправностями генераторов являются: износ щеток, поломка или ослабление пружин щеткодержателей, обрыв в обмотках возбуждения, межвитковые замыкания в обмотках и их замыкание на корпус генератора, обрыв обмоток, ослабление или чрезмерное натяжение ремня и др.

Диагностирование генераторовосуществляют при помощи вольтметра, амперметра и нагрузочного устройства для задания эталонных нагрузочных режимов проверки, поскольку включение всех потребителей тока автомобиля при полностью заряженной батарее не обеспечивает полной загрузки генератора.

Технология диагностирования состоит в следующем. Сначала при выключенной нагрузке (потребителей тока и реостата) проверяют генератор на начало отдачи, определяя по тахометру частоту вращения коленчатого вала двигателя, при которой генератор начинает давать номинальное напряжение 12 В. Затем включают нагрузку (световые приборы автомобиля и реостат) и определяют частоту вращения, при которой наблюдается полная отдача генератора, т. е. указанная в технической характеристике максимальная сила тока при номинальном напряжении. При превышении норматива генератор необходимо отремонтировать.

Работоспособность генератора оценивают по напряжению при включении потребителей тока на частоте вращения, соответствующей полной отдаче генератора, которое должно быть не ниже 12 В. Однако подобная методика проверки даже при наличии дополнительного режима испытания не может выявить такие характерные, хотя и редко встречающиеся неисправностей генераторов переменного тока, как обрыв или замыкание обмоток статора на массу и обрыв или пробой диодов выпрямителя ввиду значительных резервов работоспособности генератора.

Рисунок 2.83 – Осциллограммы работы генератора: а) исправного; б) — диод пробит

Обрыв или замыкание обмоток статора на массу также не изменяет среднего значения напряжения, а при большом числе катушек статора подобными дефектами незначительно. Однако эти неисправности легко выявляются по характерному виду осциллограмм, связанному в первую очередь с увеличенным диапазоном колебания напряжения.

Таким образом, одновременное применение осциллографа и вольтметра позволяет быстро и объективно проводить диагностирование генераторов и реле-регуляторов. Неисправный генератор подлежит замене или ремонту, ограничивающее напряжение реле регулируют или заменяют.

Реле-регуляторы могут быть контактного типа, контактно-транзисторные и бесконтактные. Характерной неисправностью реле-регуляторов является нарушение регулируемого напряжения. Эти неисправности возникают вследствие изменения натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником, окисления контактов, обрыва или ослабления крепления добавочных сопротивлений, обрывы витков в обмотках, пробой транзисторов, тепловое разрушение диодов и стабилизаторов.

Проверку и регулировку регулятора напряжения осуществляют при повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя и выключенной нагрузке (сила тока равна нулю или незначительна). При этом регулируемое напряжение, определяемое по показаниям вольтметра, должно также соответствовать нормативному, равному 13,8…14,1 В. При его несоответствии производят регулировку. Необходимо отметить, что повышение напряжения генератора выше расчетной на 10…12% снижает срок службы аккумуляторной батареи и осветительных приборов примерно в 2 раза.

Если реле-регулятор не поддается регулировке, его заменяют. Ограничивающее напряжение проверяют при включенных потребителях тока и повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

В процессе эксплуатации в стартере возникают механические неисправности привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, износом или заклиниванием шестерни. Эти неисправности устраняют путем замены привода. Реже встречаются неисправности электрических цепей стартера, обусловленные окислением силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замасливанием коллектора, износом щеток. При этом ухудшается работа стартера, что вызывает необходимость его ремонта. У снятого стартера на испытательном стенде проверяют его работоспособность на режимах холостого хода и полного торможения. В режиме холостого хода после включения стартера в сеть аккумуляторной батареи через 30…40 секунд определяют силу тока холостого хода, которая должна быть не более 50 А, а максимальная частота вращения — 5000±500 мин -1 . Если ток выше, то это может быть вызвано тугой посадкой якоря в подшипниках, замыканием обмоток якоря или возбуждения. Меньшие значения свидетельствуют о замасливании коллектора или нарушении пайки секций обмотки в пластинах.

В режиме полного торможения измеряют крутящий момент якоря, для чего на шестерню стартера надевают зажимное приспособление с рычагом, связанным с динамометром. Подают на клеммы стартера напряжение от аккумуляторной батареи. Исправный стартер должен развивать крутящий момент 5…15 Н∙м (большие значения характерны для стартеров грузовых автомобилей) при силе тока не свыше 500…600 А.

Непосредственно на автомобиле мотор-тестером у стартера определяют величину потребляемого тока. Для этого включают стартер на 5 секунд и определяют силу тока. Она не должна превышать в 2,4 раза емкость аккумуляторной батареи в ампер-часах. Сила тока будет больше при замыкании цепей стартера на массу и уменьшается при окислении (повышении сопротивления) контактов, щеток и коллектора.

Основными неисправностями системы зажигания являются: разрушение изоляции проводов низкого и высокого напряжения и замыкание их на массу; нарушение контакта в местах соединений; обгорание или окисление контактов прерывателя; изменение зазора между контактами; ослабление пружины подвижного контакта; повышение люфта валика распределителя; пробой конденсатора; закорачивание электродов свечей зажигания; изменение зазора между ними; межвитковые замыкания в обмотках катушки зажигания; неправильная начальная установка угла опережения зажигания, неисправность центробежного и вакуумного регуляторов и др.

Диагностирование системы зажигания наиболее эффективно при использовании осциллографов или мотор-тестеров. Это обусловливается периодичностью рабочих процессов в цепях системы зажигания и малым (порядка 0,005…0,2 ) с. временем их протекания.

На характерных осциллограммах цепей низкого и высокого напряжений батарейной системы зажигания отражен процесс (рис.2.84) за один рабочий период, которому соответствует 90° угла поворота кулачка распределителя зажигания для 4-цилиндрового двигателя. В точке 0 происходит размыкание контактов прерывателя. При этом во вторичной цепи за счет токов индукции напряжение Uп достигает 8…12 кВ, при котором происходит искровой пробой межэлектродного зазора свечи. Участок 0-1отражает процесс горения искры (И), который поддерживается при напряжении порядка 1,0—1,5 кВ. В первичной цепи горение искры отражается затухающими колебаниями К, связанными с работой конденсатора.

Рисунок 2.84 – Осциллограммы работы цепей системы зажигания: а– низкого напряжения; б- высокого напряжения

В точке 1 искровой разряд обрывается, а в первичной и вторичной цепях происходят колебательные затухающие процессы (участок П), связанные с индуктивностью первичной обмотки катушки зажигания и емкостью конденсатор. При этом в первичной цепи на участке 2-3 устанавливается напряжение, создаваемое аккумуляторной батареей или генератором, а во вторичной цепи напряжение падает до нуля.

В точке 3 контакты прерывателя замыкаются (момент замыкания МЗ) и по первичной обмотке катушки зажигания течет ток, сила которого будет зависеть от сопротивления первичной обмотки и сопротивления (состояния) контактов прерывателя. При этом вокруг катушки зажигания возбуждается магнитное силовое поле и под действием нагрузки напряжение в первичной цепи падает почти до нуля. Поскольку при возбуждении магнитного поля его силовые линии пересекают витки вторичной обмотки катушки зажигания в противоположном направлении по сравнению с тем, как это было при размыкании контактов прерывателя, то напряжение во вторичной цепи в этот момент будет иметь противоположную полярность по сравнению с напряжением искрового разряда, которое для батарейного зажигания обычно является отрицательным. Его значение будет зависеть от силы тока в первичной цепи (состояния контактов прерывателя) и достигать порядка 5 кВ. Этого недостаточно для возбуждения искрового разряда (8…12 кВ), поэтому после точки 3 напряжение во вторичной цепи снова стремится к нулю по мере насыщения (стабилизации) магнитного поля индукционной катушки. В точке 4 период повторяется снова для следующего цилиндра.

Отдельные участки приведенных осциллограмм позволяют выявлять основные неисправности системы зажигания. Так, зазор в контактах прерывателя определяют, измеряя по осциллограмме первичного напряжения угол разомкнутого состояния контактов УР в пределах поворота кулачкового валика прерывателя и сравнивая его с нормативной величиной, которая составляет 45…49° для 4-цилиндрового, 26…30° для 6-цилиндрового и 13…17° для 8-цилиндрового двигателя. С повышением зазора угол УР увеличивается. Значение пробивного напряжения Uп во вторичной осциллограмме будет больше при повышении межэлектродного зазора свечи и меньше — при уменьшении зазора в свече и компрессии в цилиндрах двигателя. По колебаниям напряжения на участке 1—2 вторичной осциллограммы оценивают состояние индукционной катушки, при этом для исправного состояния должно наблюдаться не менее трех-четырех колебаний. При межвитковом замыкании первичной обмотки колебания ослабляются или исчезают. Если не наблюдается резкого выброса напряжения в точке 3, то это указывает на плохое состояние контактов прерывателя. Отсутствие колебаний на следующем участке указывает на межвитковое замыкание во вторичной обмотке. Появление дополнительной ступеньки напряжения в точке 4 говорит об искрении контактов (ИК) прерывателя в результате неисправности конденсатора. Сличение осциллограмм различных цилиндров удобно делать, накладывая их изображение одно на другое. При этом по точке 3 первичной осциллограммы легко выявить разброс моментов замыкания-размыкания контактов прерывателя, вызванный износом профиля кулачка, потерей упругости пружины или люфтом вала прерывателя и при превышении разброса нормативной величины (5 о ) сделать заключение о необходимости ремонта.

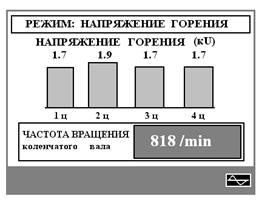

Поскольку зазоры между электродами свечи, а следовательно, и пробивное напряжение являются индивидуальными для каждого цилиндра, необходимо выделить полный период работы двигателя с подачей искрового разряда во все его цилиндры и получить на экране изображение осциллограмм всех цилиндров (рис. 2.85) по порядку их работы. Мотор-тестер позволяет также определить напряжение горения и длительность горения искры (в миллисекундах) по цилиндрам (рис.2.86). По ним оценивается техническое состояние свечей и системы зажигания в целом.

Рисунок 2.85 – Диаграмма проверки напряжения пробоя на свечах

Рисунок 2.86 – Диаграммы напряжения горения (а) и длительности горения (б)

Проверку состояния контактов прорывателя можно также проводить при неработающем двигателе по падению напряжения при замыкании контактов, измеряемого при помощи вольтметра с пределами измерения до 1 В.

Проверку и регулировку угла опережения зажигания проводят в следующей последовательности. При неработающем двигателе производят установку начального угла по совпадению подвижной и неподвижной меток зажигания. При работающем двигателе в зависимости от скоростного и нагрузочного режима угол опережения корректируется центробежным и вакуумным регуляторами. Поэтому его проверку и окончательную регулировку необходимо проводить в динамике на различных режимах работы двигателя при отключенном и включенном вакуумном регуляторе.

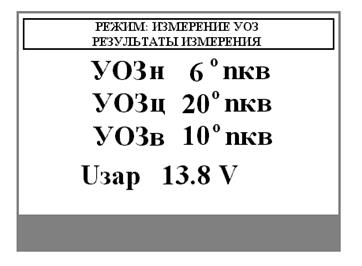

Проверку углов опережения на работающем двигателе производят при помощи стробоскопического устройства, входящего в комплект мотор-тестера. Оно позволяет непосредственно определять угол опережения в градусах (рис.2.87). Замеренные значения выводятся на экран, причем УОЗн – это начальный угол опережения зажигания; УОЗв – угол опережения зажигания, равный разности углов опережения зажигания со снятой и одетой вакуумной трубкой на номинальной частоте вращения, в градусах угла поворота коленчатого вала двигателя (характеризует работу вакуумного регулятора опережения зажигания); УОЗц – угол опережения зажигания, равный разности углов опережения зажигания на номинальных и минимальных оборотах холостого хода, в градусах поворота коленчатого вала двигателя (измеряется со снятой вакуумной трубкой и характеризует работу центробежного регулятора угла опережения зажигания); Uзар – напряжение заряда аккумуляторной батареи.

Рисунок 2.87 – Результаты измерений угла опережения зажигания

При ТО системы зажигания проводятся очистительные, указанные диагностические и крепежные работы. При необходимости регулируются: угол замкнутого состояния контактов, угол опережения зажигания, зазоры в свечах. Неисправные приборы заменяют.

Неисправности приборов освещения и сигнализации связаны чаще всего с перегоранием нитей лампочек или выходом из строя переключателей, включателей стоп-сигнала и фонарей. Наиболее серьезной неисправностью является нарушение регулировки положения фар на автомобилях и их силы света, от чего зависит безопасность движения.

Установку фар и силу света проверяют и регулируют на постус использованием экранов или специальных оптических приборов. При проверке с помощью передвижного оптического прибора (рисунок 2.88) его корпус 3, перемещающийся в вертикальном направлении по штанге 2, при помощи двух опорных штырей 7 устанавливают на тележке 1 таким образом, чтобы оптические оси фары 8 и прибора совпали.

Рисунок 2.88 – Проверка фар оптическим прибором

При этом луч ближнего (или дальнего) света через линзу 6 и зеркало 4 попадает на матовый экран 5. Передвижную разметку 9 экрана регулируют при помощи неподвижной шкалы 10 в зависимости от модели проверяемого автомобиля (высоты установки фары и рекомендуемой дальности освещения дороги). При включении ближнего света будет освещена нижняя часть экрана, при включении дальнего света — верхняя часть. При несовпадении освещенности экрана с разметкой регулируют фары. Более совершенный прибор модели Э310 установлен на расстоянии 300…500 мм от фары. Ось оптической камеры посредством тележки и стойки совмещают с осью фары и, расположив камеру параллельно продольной оси автомобиля, фиксируют прибор. Устанавливают регулировочным диском требуемое снижение светового пучка фары для проверяемого автомобиля. Включают ближний свет и наблюдают за положением светового пятна на экране. Верхняя световая граница светового пятна должна располагаться на линии шкалы, а наклонная граница должна совпадать с наклонной линией экрана. Центр светового пятна дальнего света должен совпадать с центром шкалы экрана. Для измерения силы света фар включают фотоэлемент прибора и по шкале микроамперметра определяют силу света фар. При нормальной силе света стрелка должна устанавливаться в зеленой зоне шкалы. Тогда сила света фар, расположенных на одной стороне автомобиля в режиме «дальний свет», будет не менее 10000 кд. В противном случае заменяют лампу или оптический элемент.

Для проверки частоты мигания лампы прерывателей указателя поворота используют секундомер. Частота миганий должна быть 60…120 в минуту. Время от момента включения указателя поворотов до появления первого проблеска не должно превышать 1,2 секунда, а соотношение длительности горения лампочки ко времени цикла должно быть в пределах 0,3…0,75. При необходимости частоту и время горения лампы регулируют переменными резисторами прерывателя. Сила света передних указателей поворота 177…700 кд, задних – 40…120. При недостаточной силе света заменяют лампу или оптический элемент. Возможно, что причиной этой неисправности являются прерыватель или повышенное сопротивление в проводке. Звуковые сигнализаторы должны создавать звуковое давление 85…125 дБА. При необходимости производится регулировка. Исправность сигнализаторов проверяется соединением их клемм с выводами аккумуляторной батареи.

Контрольно-измерительные приборы проверяют на общую работоспособность и правильность показаний. При выявлении неработающего прибора или его явно неправильных показаний проверяют на обрыв электрические цепи самого прибора, связанного с ним датчика и соединительных проводов. Вышедшие из строя приборы и датчики, как правило, заменяют. Правильность показаний приборов проверяют и регулируют только при их снятии вместе с датчиками с автомобиля, однако потребность в выполнении этих операций в эксплуатации встречается редко.