- Как появились машины. Краткая история создания автомобиля.

- Кто и когда изобрел первый автомобиль

- История создания первого автомобиля в мире

- Первый автомобиль в мире

- Найдены возможные дубликаты

- Рождение автомобиля

- Почему индейцы не использовали колесо

- Тессераконтера — лимузин античности, или действительно ЦАРСКИЕ понты

- Интересные тачки из фильма «Разиня» 1965 г

- Трофей

- Москвич-408 на толстовке. Ручная работа

- Истории моей фотоколлекции. Часть девятая — Zeiss Ikon, или немного об особенностях производства на отдельно взятых заводах.

- Жигули ваз -21011 на толстовке

- Горная война и единственное поражение войск Александра Македонского. Битва у Политимета

Как появились машины. Краткая история создания автомобиля.

Автомобиль является одним из величайших изобретений человечества, которое имело и до сих пор имеет большое значение для человека. На сегодняшний день значение автомобиля ощущается не только в транспортной отрасли, но и во всех сферах человеческой жизни. Он стал ощутимым воплощением технического прогресса, преобразил облик планеты. История создания автомобиля поражает своей увлекательностью и непредсказуемостью.

Слово автомобиль в переводе с греческого означает ( autos сам и лат. mobilis двигающийся) «самодвижущийся».

Предшественником автомобиля с бензиновым двигателем был паромобиль, точнее паровая телега, которую смастерил французский изобретатель Ж. Кюньо в 1769 году. Громоздкая машина двигалась со скоростью 2-4 км в час и могла перевозить до трех тонн груза. Для преодоления большого расстояни я необходимо было делать остановки через каждые 15 минут для розжига топки, т. к. быстро падало давление в котле, кроме того, машина была плохо управляема, часто наезжала на дома и заборы.

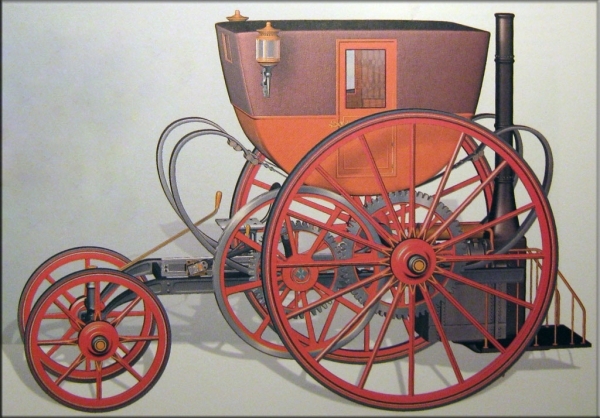

Уже в 1803 году Тривайтиком был создан в Великобритании первый паровой автомобиль. Задние колеса машины имели 2,5 метра в диаметре, между ними и задней частью рамы был помещен котел, который обслуживал кочегар, стоявший на запятках. Водитель сидел на высоком облучке. Кузов машины был подвешен на высоких рессорах. Машина вмещала в себя до десяти пассажиров и развивала скорость до 15 км в час, что было величайшим достижением для того времени.

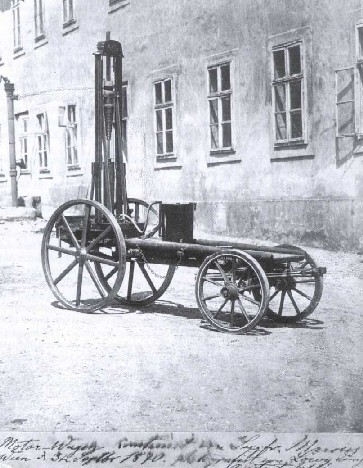

Автомобиль с бензиновым двигателем появился в 1864 году. Его изобрел австриец Зигфрид Маркус, что послужило мощным толчком для дальнейшего создания и развития транспортной техники. Проводя опыты, связанные с пиротехникой, он поджог смесь паров воздуха и бензина электрической искрой, в результате чего произошел мощный взрыв. Вскоре после этого, ему удалось создать двухтактный бензиновый двигатель с электрической системой зажигания, который был установлен на повозку. Работая в этом направлении, Маркус создает в 1875 году более совершенную машину.

Появление компактного, довольно легкого и мощного двигателя внутреннего сгорания открыло широчайшие возможности для развития автомобиля. Официально изобретателями автомобиля назовут немецкого инженера К. Бенца и его соотечественника изобретателя Г. Даймлера. Бенц являлся разработчиком двухтактных газовых двигателей, а также хозяином предприятия, которое их выпускало. Несмотря на приносимую предприятием прибыль, Бенц мечтает создать самодвижущуюся машину с двигателем внутреннего сгорания, т. к. созданные им и Даймлером двигатели имели невысокую скорость хода.

Затем в 1891 году Эдуард Мишлен создал съемную пневматическую шину, предназначенную для велосипеда, а уже в 1895 году выпускают съемные пневматические шины для автомобилей. В этом же году шины были опробованы на гонке Париж-Бордо-Париж, однако автомобиль, оснащенный ими, сошел с дистанции, т. к. шины часто прокалывались. Несмотря на это, специалисты и автолюбители по достоинству оценили плавность хода машины, постепенно пневматическими шинами стали оснащать все автомобили.

В заключении хотелось бы сказать что на сегодняшний день автомобиль является самым распространенным средством механического транспорта во всем мире, насчитывается сотни миллионов автомобилей, и это число растет в геометрической прогрессии.

Кто и когда изобрел первый автомобиль

Как только человечество ни извращалось в попытках придумать автомобиль. Еще 150 лет назад люди строили и самоходные тележки с парусами, и электромобили на проводе

Как только человечество ни извращалось в попытках придумать автомобиль. Еще 150 лет назад люди строили и самоходные тележки с парусами, и электромобили на проводе. В 1886 году Карл Бенц получил патент на автомобиль. Но он не придумал его первым, да и первый самодвижущийся транспорт создал тоже не он. Давайте разбираться, кто и как изобрел авто.

Еще 500 лет назад знаменитый итальянский гений Леонардо да Винчи придумал и начертил повозку, которая могла бы ездить самостоятельно. К сожалению, техника того времени не позволяла создать работающий экземпляр.

Сто лет спустя для европейцев открылся Китай со всеми его изобретениями. Голландцу Саймону Стивену китайцы показали повозки под парусами, которые могли двигаться без помощи лошади. Это изобретение либо не получило популярность, либо его просто выдумал голландец.

Медленнее человека, зато едет сам

Первый «автомобиль» с двигателем, правда, паровым изобрел Никола Кюньо. Это произошло в 1769 году во Франции. Его самоходная машина должна была останавливаться каждые 20 минут, чтобы успел накопиться пар. Ее максимальная скорость была, внимание, 3 километра в час. Для сравнения при спокойной ходьбе ваша скорость равна 5 км/ч. Тем не менее даже такая «черепаха» оказалась полезной. Она помогала артиллеристам перевозить пушки.

Двигатель внутреннего сгорания

Первый ДВС сконструировали во Франции в 1858 году. Сначала топливом для механизма был угольный газ, а после модификации – бензин. Двигатель прикрепили к трехколесной тележке, и она смогла проехать около 70 километров.

Едва стали появляться рабочие автомобили с двигателем внутреннего сгорания, как уже начали конструировать электромобили. Первую машину, работающую на электричестве, создали в США в 1881 году. Уже в 1900 году в Нью-Йорке работало 60 электромобилей-такси.

Первый серийный автомобиль

Первое производство машин создал целеустремленный немец Карл Бенц в 1886 году. Ему понадобилось больше 10 лет, чтобы разработать оптимальную версию автомобиля. Какая машина у него получилась в итоге?

Его авто называлось Benz Patent-Motorwagen. Это была небольшая трехколесная повозка всего 2 с половиной метра в длину, где вращались задние колеса. Четырехтактный одноцилиндровый двигатель, который находился под сидением, разгонял автомобиль до 16 км/ч.

Мощность движка была меньше одной лошадиной силы, а объем бака равнялся 4 литрам. Также Бенц сделал 2 очень важных изобретения, которые применил в своем автомобиле. Он создал свечи зажигания и коробку передач. Несмотря на то что его разработка была инновационной, его авто не хотели покупать, и производство Бенца закончилось на 25-м автомобиле.

Машины были изобретены, но на них ездили лишь единицы людей по всему миру. Сделать их популярными удалось американцу Генри Форду, который, как и Бенц, долго и упорно трудился над своими моделями.

В 1903 его компания выпустила на рынок Ford A с двухцилиндровым двигателем в 8 л. с. и цепной передачей. Авто имело оглушительный успех: за год было продано 1700 машин! Но Форд и не думал останавливаться. Вся его прибыль шла на развитие производства, что позволило ему поднять продажи Ford A до 45 тысяч в год.

Народное американское авто

Главной идеей Форда было сделать машину доступной для обычного американца. Эту идею он осуществил в 1908 году, когда создал Ford Т. Это авто стоило всего 1100 долларов и постоянно дешевело, что сделало его невероятно популярным в народе. Спустя всего 6 лет после начала производства компания отпраздновала выпуск юбилейного 10-миллионного экземпляра.

Ford T мог разогнаться до 70 км/час, что гораздо быстрее, чем было нужно американцу в начале 20 века. Четырехцилиндровый двигатель Форда считался современным в те времена. Его объем составлял почти 3 литра, а мощность достигала 20 л. с. Коробка передач была двухступенчатой.

Мы проследили историю создания авто от первой идеи до всемирной популярности. Так кто же изобрел автомобиль? Нельзя ответить точно, но каждый из упомянутых изобретателей сделал большой вклад в создание авто:

– Француз Никола Кюньо в создал первую самоходную машину на пару

– Немец Карл Бенз в пустил автомобиль в серийное производство

– Американец Форд в сделал его популярным

А кого считаете изобретателем машины вы? Пишите ответы в комментарии.

История создания первого автомобиля в мире

Как известно, в истории многое зачастую приходится на волю случая, замысловатая цепочка событий запросто может привести к совершенно неожиданным последствиям. История создания первого автомобиля в мире — не исключение, однако начнем по-порядку.

Как правило, слава создателя автомобиля приписывается одному человеку (кому именно — чуть позже), однако разработки этого изобретения велись многие десятки, а то и сотни лет.

Так, например, первые чертежи автомобиля принадлежат самому Леонардо да Винчи. В его конструкции применен пружинный привод, в эпоху Возрождения в ряде европейских стран подобные повозки участвовали в праздниках и парадах. В 2004 году группа экспертов музея науки Флоренции сумела восстановить автомобиль по чертежам Леонардо, тем самым доказав правильность его идей.

Русский механик Ползунов И.И. в 1765 году первым построил паровую автоматическую машину, а в 1769 на её основе была сконструирована повозка. Автором её стал французский изобретатель Никола Кюньо. Повозка предназначалась для перевозки артиллерии, и по размерам и весу могла запросто поспорить с современными грузовиками. Только лишь вода и топливо, необходимые для её движения, весили около тонны. Скорость движения такого экипажа не превышала 4 км/ч.

Над проектом автомобиля работал, в частности, известный русский изобретатель Иван Кулибин — в его повозке-самокатке применялись подшипники качения, маховое колесо, тормоз и даже коробка скоростей.

Создателями первого в мире бензинового двигателя являются Карл Бенц и Готлиб Даймлер . Разумеется, они придумали свой двигатель не с «чистого листа», многие узлы и агрегаты были разработаны раньше, а всего соавторов бензинового двигателя насчитывается порядка 400. Первый патент на двигатель внутреннего сгорания принадлежит инженеру по имени Николас Аугустин Отто — он зарегистрирован в 1876 году.

В 1886 году произошел поистине переломный момент в истории автомобилестроения. Немецкий инженер Карл Бенц получил патент №37435 на свое изобретение — самодвижущийся экипаж с бензиновым мотором. Этот год и считается годом создания первого автомобиля в мире . Интересно, что примерно в это же время другой немецкий изобретатель Готлиб Даймлер также сконструировал экипаж с бензиновым мотором, а годом ранее запатентовал первый мотоцикл и карбюратор. Однако по воле случая (а какого — читайте чуть ниже) роль изобретателя автомобиля досталась именно Карлу Бенцу.

Творение Бенца представляло собой трехколесный самодвижущийся экипаж, рассчитанный на двух человек и оборудованный четырехтактным бензиновым мотором с водяным охлаждением.

Двигатель мощностью 0,9 л.с. располагался горизонтально над осью задних колес, которые приводились в движение посредством одной ременной и двух цепных передач. Источником питания для системы зажигания служила гальваническая батарея. Горизонтально под двигателем располагался маховик, который служил для запуска двигателя и создания равномерного вращения. Рамой автомобилю служила конструкция из спаянных между собой металлических трубок. Максимальная скорость движения первого автомобиля в мире составляла всего-навсего 16 км/ч.

О роли случая в истории, или первый автопробег

После получения патента Карл Бенц решил «вывести в свет» свое творение, прокатившись на нем по улочкам городка Мангейм. Однако новинка вызывала вокруг только раздражение, пугая всех шумом мотора. Расстроенный Карл поставил свое драгоценное изобретение под навес, намереваясь довести до совершенства.

Так прошло почти два года, а ранним летним утром 1888-го автомобиль «угнали». Вот как об этом вспоминает сам Бенц:

» У меня похитили мой автомобиль! Их было трое, действовали они согласованно и дружно. В мой автомобиль они были влюблены так же, как я сам. Но они требовали от него больше, чем я. Они хотели испытать похищенный автомобиль, проехать на нем 180 километров по неровной дороге. Компания с бродяжническими наклонностями состояла из моей жены и обоих сыновей».

Мог ли Карл Бенц в 1871 году, во время обручения с энергичной девушкой Бертой Рингент представить, что через 17 лет супруга сыграет едва ли не решающую роль в деле всей его жизни? Думаю вряд-ли…

«Похитители» решили отправиться к родственникам в небольшой городок Пфорцхейм. В дороге, разумеется, не обошлось без приключений — автомобиль не был рассчитан на такие дальние путешествия. Однако все волнения окупились с лихвой — жители Пфорцхейма толпами сбегались посмотреть на удивительную «безлошадную» повозку.

Вскоре об этом случае узнала вся Германия, причем пресса обратила внимание не столько на путешествие, сколько на сам автомобиль Бенца. С этого момента и началось восхождение повсеместное увлечение автомобилем. Так предприимчивая Берта сыграла решающую роль в успехе своего мужа. Многие историки всерьез считают, что именно она вывела автомобилестроение на широкую дорогу. Как и первый автомобиль, путешествие Берты заняло свое заслуженное место в истории — этот марафон длиной в 180 километров принято считать первым в истории автопробегом.

Что ни делается — все к лучшему

В 1893 году свет увидел новый четырехколесный автомобиль, оснащенный только что запатентованной шкворневой системой поворота управляемых колес. Двухместный экипаж с полностью закрытым моторным отсеком и двигателем мощностью около 3 л.с. — любимое творение Бенца — получил имя «Виктория», что значит «победа».

После выпуска этой модели дела фирмы пошли в гору, и Карл Бенц решил создать целую серию экипажей, добавив к мощной «Виктории» облегченную модель «Вело». Это был четырехколесный модернизированный вариант первого экипажа, ставший впоследствии прообразом первого отечественного автомобиля конструкторов Яковлева и Фрезе. Выпуск «Вело» начался в 1894 году, и за три года был изготовлен 381 автомобиль — благодаря этому историки считают «Вело» первым автомобилем серийного производства.

Такова история создания первого автомобиля в мире .

Первый автомобиль в мире

Первыми автомобилями в мире были паровые автомобили. В 1770 и 1771 году Николя-Жозеф Кюньо продемонстрировал свой экспериментальный тягач артиллерийских орудий с паровым приводом.

Но во Франции данная конструкция не прижилась и перекочевала в Великобританию. Что в последствии привело к такому чуду, как паровая карета.

Производство некоторых карет даже было экономически оправданно, однако в это время появляется закон, требующий, чтобы на общественных дорогах Великобритании перед самоходными машинами шёл человек, размахивающий красным флагом и дующий в сигнальную дудку. Собственно именно это и подавило развитие данной отрасли на корню вплоть до 20 века.

В 19 веке были и попытки создать электромобили, но и они не обрели популярность. Однако было выпущено множество прототипов. Одним из ярких примеров, является автомобиль русского дворянина Ипполита Романова.

Романов даже разработал схему городских маршрутов для этих прародителей современных троллейбусов и получил разрешение на работу. Однако найти нужные инвестиции не смог, поэтому дело не получило развитие.

Развитие автомобилей с двигателями внутреннего сгорания также началось в начале 19 века. Но ранние попытки изготовления и использования двигателей внутреннего сгорания были затруднены из-за отсутствия подходящего топлива, особенно жидкого, и ранние двигатели использовали газовую смесь.

В 1870 году в Вене Зигфрид Маркус приделал двигатель внутреннего сгорания к простой тележке, что сделало его первым человеком, использовавшим транспортное средство на бензине. Сегодня этот автомобиль известен как «первая машина Маркуса».

Но реально использующийся первый автомобиль с бензиновым двигателем был сконструирован Карлом Бенцом. Сконструировал его впервые в 1885 году и в 1886 году получил на него патент и через пару лет начал первый выпуск данных автомобилей.

Именно после автомобиля Бенца в Европе и США стало активно развиваться автомобилестроение.

Но все выше перечисленные автомобили были больше для энтузиастов, для «чудиков». И только в начале 20 века был выпущен автомобиль, который стал первым массовым автомобилем, стал автомобилем для всех, стал понятен обычному потребителю. И таким автомобилем стал Ford T, который был выпущен впервые в 1908 году.

Основным преимуществом данной модели было в том, что автомобиль стоил в то время 800$, в отличии от конкурентных цен в 1500-2000$, без ущерба в качестве продукции. Такая «дешевизна» автомобиля достигалась благодаря конвейерному производству и рационализации конструкции автомобиля. Также стоит упомянуть, то что Ford T был первым «всемирным» автомобилем, который выпускался и во многих странах Европы.

Автомобиль Ford T выпускался вплоть до 1927 года. За все время выпуска было продано чуть более 15 миллионов автомобилей!

П.с. Если Вам понравится пост, то в будущем буду делать подобные посты.

Найдены возможные дубликаты

да который на первой фотке это самогонный аппарат

Первая перделка, кстати, еле 4 км/ч давила.

Рождение автомобиля

Москва, завод АЗЛК, середина 1970-х. Группа инженеров понимает, что перспективная модель завода уже должна быть переднеприводной – таков общемировой тренд, таково будущее автомобилестроения. Принимается решение: взять ненужный кузов от заднеприводной экспериментальной машины 2141-С1 и построить на его базе макетный образец с передним приводом. Благо, где-то на складе должна была храниться коробка передач от перспективного переднеприводного «Москвича» с роторным двигателем, над которым на заводе работали в конце 1960-х. Машину тогда так и не доделали, а вот отдельные узлы, такие как КПП, изготовили – и эта коробка вполне подошла бы для новой конструкции.

^ Так мог бы выглядеть первый переднеприводный «Москвич»

Однако руководство завода проект не поддержало и до постройки опытного образца так и не дошло. Зато всё изменилось уже через год: новым главным конструктором АЗЛК стал инженер ЗИЛ Юрий Ткаченко. Вернувшись из очередной командировки в США, где он знакомился с американским автомобилестроением, он тоже осознавал необходимость перехода на передний привод – этот процесс тогда шёл не только в Европе, но и за океаном. Услышав, что инициативная группа пыталась заниматься этой темой, он дал им «зелёный свет» и в 1977 году провёл техсовет, на котором АЗЛК окончательно принял решение переходить на передний привод. Была выбрана компоновка машины по образцу Audi. А вот со внешностью всё оказалось сложнее: заводские дизайнеры до этого провалили несколько проектов и отношение к их деятельности было спорным.

Именно поэтому когда Ткаченко показал министру автомобильной промышленности Виктору Полякову проект новой машины, тот согласился со всеми его доводами по технической части, но внешне указал на Chrysler-Simca 1307, как образец для подражания.

^ Главный конструктор Юрий Ткаченко (открывает пассажирскую дверь) и министр Виктор Поляков (садится на водительское место) знакомятся с иномаркой, срочно выписанной из Франции.

Удостоверившись, что «Симка» действительно подходит в качестве прототипа «Москвича», Поляков внепланово выделил заводу деньги на покупку целой партии таких б/ушных машин из Европы. Чтобы ускорить работу, первые прототипы «Москвич-2141» строились прямо на базе иномарок – им переделывали передок и устанавливали отечественные агрегаты. Дизайнеры завода в это время прорабатывали собственный кузов, который появился «в металле» в 1979 году. Дизайн интерьера первоначально грубо копировался с «Симки», но затем был разработан свой вариант.

^ Будущее и прошлое АЗЛК. Слева – «Симка» с переделанным передком, двигателем «Москвич-412» и коробкой передач от VW Passat. Эта машина стала отправной точкой для проектирования семейства 2141. Справа – автомобиль «Москвич-2140», год как поставленный на конвейер

Несмотря на закупленные «ускоряющие» иномарки, спроектировать и запустить в выпуск машину в адекватные сроки завод не смог. Первые условно-товарные М-2141 были выпущены только в 1986 году, а масштабный конвейерный выпуск модели начался в 1988-м – через 11 лет после начала работ.

Почему индейцы не использовали колесо

Фигура оленя на колесах, Веракрус (?), Мексика, 300-900 гг. н.э. Коллекция The Museum of Fine Arts, Houston.

Прежде всего, стоит сразу обозначить, что принцип колеса был известен людям как на территории Южной, так и Северной Америки. Существует множество подтверждений этому.

Найдены игрушки на колесах, подобные современным детским игрушкам. Индейцы майя при укладке дорог использовали массивные каменные цилиндры подобно современным каткам. При плетении хлопковой нити в качестве веретена использовали палочки, к нижнему концу которых крепили круглые керамические диски. При производстве керамики применяли аналоги гончарного круга.

Веретено, 7-10 вв. н.э., Перу, культура Уари. Коллекция Cleveland Museum of Art.

Почему же колесо не получило такого распространения, как в культурах Старого света?

Вероятно основной причиной, по которой колесо не использовалось в транспорте, являлось отсутствие тягловых животных. Бизона чрезвычайно сложно приручить. Одомашнить его у индейцев не получилось. Лошадей не было. Ламы для этих целей не подходят, т.к. они скорее вьючные, чем тягловые.

Дополнительной немаловажной причиной являлось то, что горные районы и густые леса не позволяли прокладывать дороги достаточно хорошего качества для использования колесных транспортных средств. Несмотря на то, что те же майя и инки активно развивали дорожную сеть, их понимание «дороги» сильно отличалось от европейского. Да, у них были и очень качественные дороги, покрытые известковым цементом с применением своеобразных «катков», о которых мы говорили ранее, для уплотнения полотна. Но длина самой длинной такой дороги составляет примерно 100 км. Большая часть таких качественных дорог относительно небольшой длины. Основу дорожной сети составляли тропы.

Собака на платформе с колесами, 450-650 гг. н.э., культура Веракрус. Коллекция Los Angeles County Museum of Art.

Также стоит учитывать и большие перепады высот, затрудняющие использование колесных транспортных средств того времени. Даже в наше время передвижение автотранспорта по проселочным дорогам на территориях майя сильно затруднено.

Почему же индейцы не использовали принцип колеса при производстве керамики?

Действительно, ни одного приспособления, имеющего принцип европейского гончарного круга и использовавшегося до прихода европейцев, пока не найдено.

Существовали аналоги в виде круглой рабочей поверхности, устанавливаемой на плоскую или выпуклую основу. Гончар мог достаточно свободно поворачивать рабочую поверхность ногами. Однако эти приспособления скорее облегчали доступ к любой из сторон изделия. Силу инерции для создания формы мастер использовать не мог, а, значит, и гончарным кругом в нашем понимании эти приспособления не являлись.

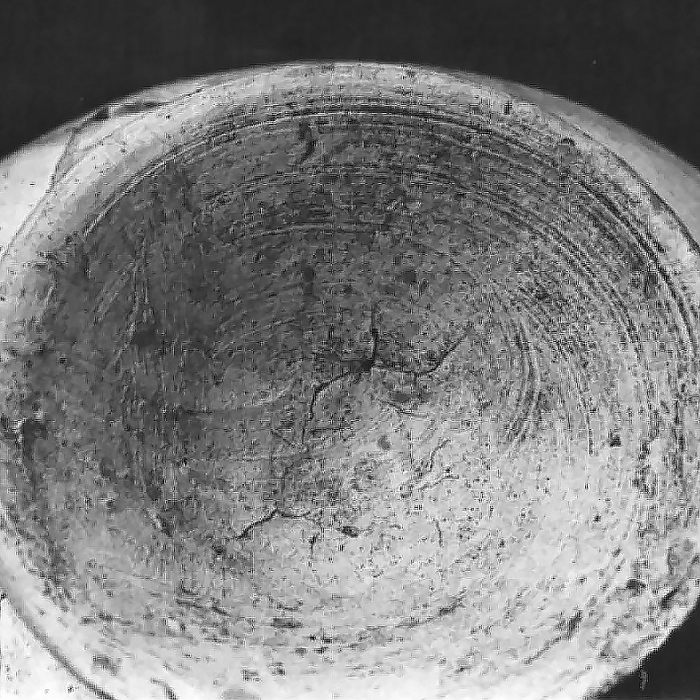

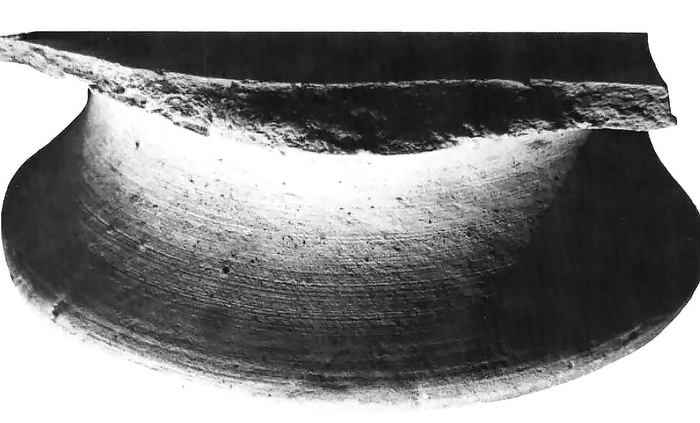

И все-таки принцип гончарного круга был знаком индейцам. При раскопках памятников культуры пашаш были найдены керамические сосуды с явными следами использования механизмов вращения при их изготовлении. Число таких сосудов совсем невелико (в пределах одной-двух сотен). Интересно, что гончарный круг не использовался для массового производства посуды на каждый день. Таким способом создавали только ритуальные сосуды для подношений.

Следы использования гончарного круга на фрагменте керамики пашаш. The Art and Archaeology of Pashash, Terence Grieder (стр. 97, илл. 72).

Небольшое количество такой керамики говорит о том, что практика использования гончарного круга не прижилась. Вероятно, это произошло по причине того, что культурные традиции доколумбовой Америки предполагали производство фигурных керамических изделий. Гончарный круг для этих целей не подходит.

Следы использования гончарного круга на фрагменте керамики пашаш. The Art and Archaeology of Pashash, Terence Grieder (стр. 98, илл. 75)

Интересно, что люди пашаш, по все видимости, не ограничились гончарным кругом. Они создавали также и другие механизмы, использующие принцип вращения. Так, например, найдены каменные предметы со следами машинной обработки. Однако их изобретения так и не были распространены за пределы территории этой культуры. Также не найдено следов использования подобных механизмов и в более позднее время.

Учитывая все выше сказанное, очевидно, что принцип колеса был отлично знаком людям Нового света еще до прихода европейцев, но использование в практических целях было ограничено объективными (рельеф, климат, фауна) и субъективными факторами (культура, вкусовые предпочтения).

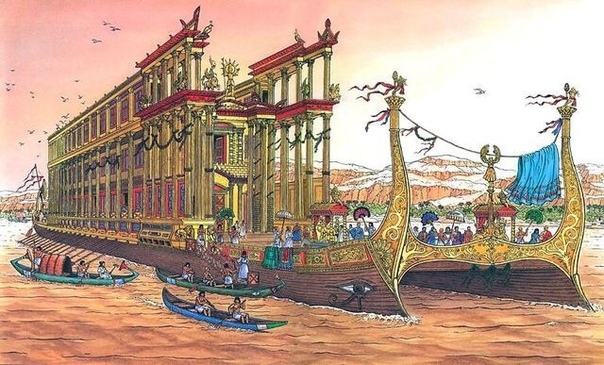

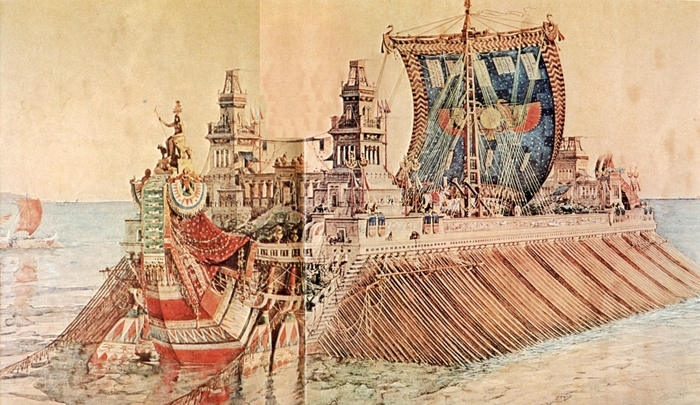

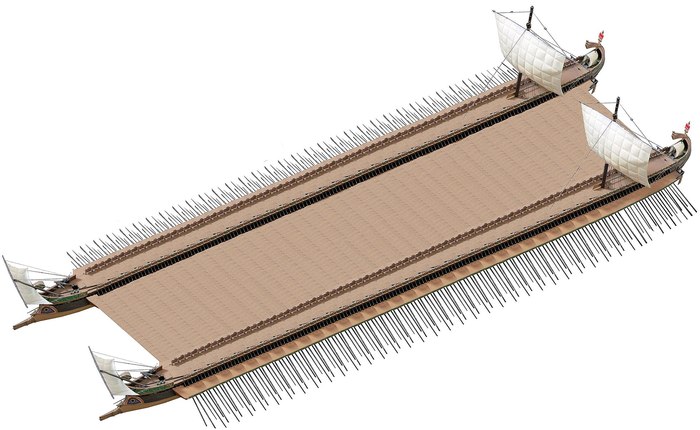

Тессераконтера — лимузин античности, или действительно ЦАРСКИЕ понты

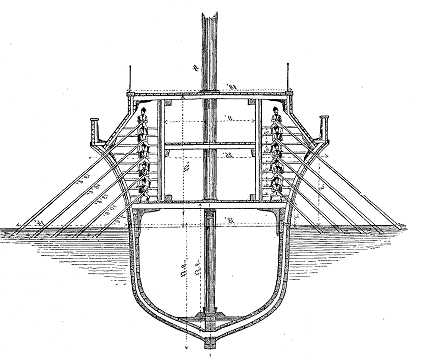

Прежде чем заняться этим дворцом на вёслах, давайте определимся с терминами, чтобы избежать споров, потому что самым первым вопросом будет:

«многоэтжных» (многоярусных) кораблей не было, такнебываеттывсёврёшь.

Давайте разбираться. Галеры были следующих типов:

монера/унирема (один ярус),

диера/бирема (два яруса),

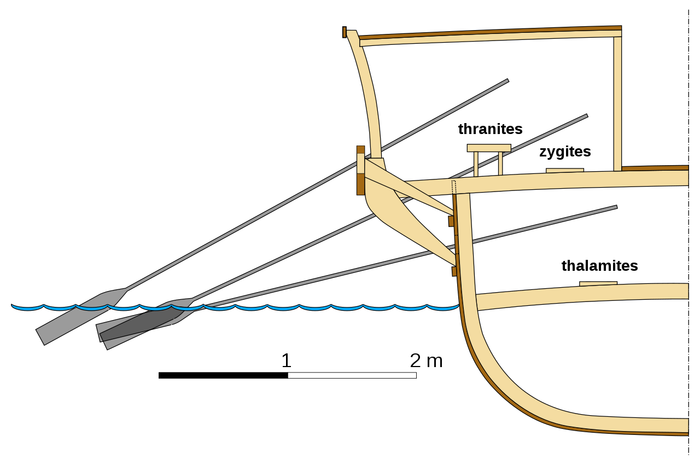

триера/трирема (три яруса).

То что касается квадрирем, квинквирем, сексирем/пентер и прочих чудовищ типа энер и децер (далее полирем) то там тоже были в основном три ряда (или меньше). То есть пентера/квинквирема (пять рядов) означает что было не пять палуб/рядов/этажей, как тут, что явный бред:

Или такой в случае с нашим гигантом:

А то что на трёх палубах на трёх вёслах сидели 5 человек, к примеру, 2+2+1 (два на верхнем весле, два на среднем и один на нижнем).

Ну и тому подобное, то есть:

десятирядный 4+3+3 и т.д.

Понятное дело, что чем тяжелее корабль, тем труднее махать вёслами, потому на каждое весло и садили больше людей.

НО. Стоит учесть один нюанс. Для античных авторов то что они описывали было всем понятным. Им и в голову не могло прийти что их будут читать через 2.000+++ лет и что никаких галер к тому времени уже не будет. Так что они во-первых, могли описывать что то так, как им удобно, так как и все знают о чём речь, сто раз видели, или же если речь идёт о мифических полиремах, которые реально мало кто видел и остались они в глубокой древности, то как они себе это представляли (а ведь реально основу тяжёлого флота составляли именно квинквиремы, так как бОльшие корабли были нецелесообразны и от них в итоге отказались, а вот легенды о них остались и плодились, украшаясь век от века). Или эти факторы могли накладываться друг на друга (к примеру автор и обычных квинквирем не видел). Так что возможно что даже сами авторы пошли на выдумки вроде миллионных армий варваров вторгшихся в родные края и полегшие все до единого от пары сотен доблестных героев.

А ещё технологии забывались, чему масса примеров (метательные машины др. Рима, которые даже сейчас с новыми материалами и технологиями не могут воспроизвести в полностью рабочем виде или пирамиды, которые понятное дело построили рептилоиды с Нибиру, люди такое не могут).

И ещё сразу оговоримся, существовала тессераконтера или или нет — вопрос риторический. Машины времени у нас нет, достоверно узнать не можем, но источники есть. Судим по источникам с теми допущениями что описаны выше. Возможно это миф. А может это просто утрирование какого то реально существовавшего судна. Или оно реально существовало, но кто то чего то не понял. Так что было/не было конкретно этого корабля не будем об этом спорить.

Итак, тессераконтера (сорокорядная).

То есть на каждом весле было 40/3=13 или 14 человек (если судить из вышеизложенного).

Как сказано у Плутарха в «Сравнительных жизнеописаниях»:

. длина его была двести восемьдесят локтей, высота (до верха носовой надстройки) – сорок восемь, число моряков – четыреста, гребцов – четыре тысячи, да кроме того в проходах и на палубе размещались почти три тысячи воинов. Но это судно годилось лишь для показа, а не для дела и почти ничем не отличалось от неподвижных сооружений, ибо стронуть его с места было и небезопасно и чрезвычайно трудно.

В переводе на более понятные величины: длина корабля – ок. 125 м, высота – ок. 22 м, «имел он два носа, две кормы и семь таранов».

Или как сказано в википедии:

Отдельную проблему представляет схема размещения гребцов по горизонтали. Поскольку общее их число составляло 4000, на каждый борт приходилось по 1000 человек. В длину 130 метров вполне может уложиться 50 секций с тремя вёслами по вертикали в каждой, итого 150 вёсел с одного борта. Однако неизвестно, были ли оснащены вёслами обращённые внутрь борта катамарана (гребцы, размещённые там, могли выступать в качестве резервного экипажа), поэтому общее количество вёсел тессераконтеры могло варьироваться от 300 до 600.

Но тут я предложу чисто свой вариант: а если сорок рядов по три весла было с каждого борта? Тогда 40 рядов * 6 вёсел = 240 (250 для облегчения счёта) вёсел. Теперь 4.000 гребцов делим на 250, получаем по 16 человек на каждом весле. Ах да, там же катамаранный тип, значит 4 борта, ну по 8 человек (хотя тут неясно, были ли с внутренней стороны вёсла, так что 8-16). Если 125 метровое судно разделить на 40 рядов, то выйдет как раз 3 метра. Весьма комфортное расстояние между гребцами (да простят меня гребцы на галерах за слово «комфорт»).

Построил этого монстра Птолемей IV Филопатор. Зачем? А потому что мог! Вот зачем сейчас олигархам и шейхам строить яхты и мериться у кого длиннее? Потому что они очень любят море и им не хватает места на палубе/трюме. Тоже вопрос риторический и не требует ответа.

Вообще то конкретно тут совпало пара факторов, которые собственно говоря и позволили постройку такого судна. Во-первых, предшественники Птолемея IV были довольно неплохими царями и весьма удачливыми. Первый основал династию и построил единственное стабильное государство из всех осколков империи Александра Македонского. Была построена Александрия Египетская, которая стала важным портовым городом на всём средиземноморском бассейне, уступая только Карфагену. Египет всегда был важнейшим торговым узлом, а если ему дать спокойствие, то богатства стекались туда со всего тогдашнего мира. Второй Птолемей сумел сохранить и приумножить богатство, увеличивая благосостояние населения, третий же вообще ограбил Селевкидов по полной программе и у него вообще не было соперников, после чего спокойно доживал свой век на лаврах победителя, и на него косо боялись взглянуть все прочие цари. Таким образом торговля и успешные военные походы обогатили Египет до такой степени, что дохода как там не было даже близко вообще нигде. Экономика могла поспорить (за исключением наверно Карфагена) со всеми прочими вместе взятыми. Читаешь о ежегодных доходах того времени и диву даёшься.

И самый важный фактор: Птолемей IV был чудовищно расточителен! Он тратил колоссальные деньги на всевозможные развлечения.

Игральные дома с сенетом и блудницами?

Да держите, у меня тут в кармане мелочь завалялась.

Только с гепардами верхом на индийских слонах с бивнями инкрустированными золотом с изысканной гравировкой и рубинами с куриной яйцо и исключительно на белых львов. Иначе даже вставать не стоит и отрываться от вина, стоящего пару годовых бюджетов Афин.

Так и с кораблём.

Достаточно только сказать, что для того чтобы подготовить постройку корабля ушло леса столько, что можно было бы построить целый флот квинквирем, этих античных дредноутов и снарядить их по полной программе (к примеру лучшими моряками — финикийцами и лучшими воинами — спартанцами). А напомню, что лес в Египте сам по себе был редкий и очень дорогой, добывался в основном в Сирии. Так что вместо того, чтобы сделать жизнь своих подданных лучше, или раз уж на море потянуло, то построить флот, от одного вида которого содрогнулся бы даже Карфаген вместе с Римом

царь Египта построил плавучий дворец-галеру для увеселения, которого не видел мир ни до ни после.

Подписывайтесь, с нами Вы узнаете много разных интересных и познавательных фактов о мировой истории.

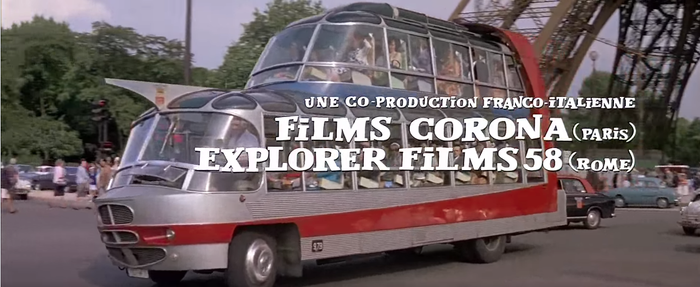

Интересные тачки из фильма «Разиня» 1965 г

Фильм «Разиня» сам по себе очень позитивный, интересный и захватывающий. Смотрится на одном дыхании. Сюжет, актеры, прекрасный советский перевод и озвучка.

Но в фильме еще и очень интересные автомобили. Ради них тоже стоит посмотреть этот фильм. Итак, еще не закончились титры, а на экране возникло это чудо.

Автобус Citroen U55 Cityrama Currus. Был заказан в 1950-м году парижским туроператором Groupe Cityrama и построен на базе обычного Citroёn U55. Небывалое дело, но некоторые туристы приезжали в Париж не ради Парижа, а ради этого автобуса.

Главный герой фильма, торговец Антуан Марешаль, в исполнении гениального Бурвиля, ездит, правда совсем недолго, на Ситроене Де Шво.

Замечательный автомобиль. Выпускался с 1948 г. по 1990 г. В начале выпуска мощность двигателя была всего 9 л.с. Потом правда возросла. Идея машины звучит так — крестьянин должен задешево, перевезти по вспаханному полю корзину яиц, не разбив их. Но эту тачку полюбили не только крестьяне. Она стала культовой. Была в гараже у Софи Лорен, Элвиса Пресли и других знаменитостей.

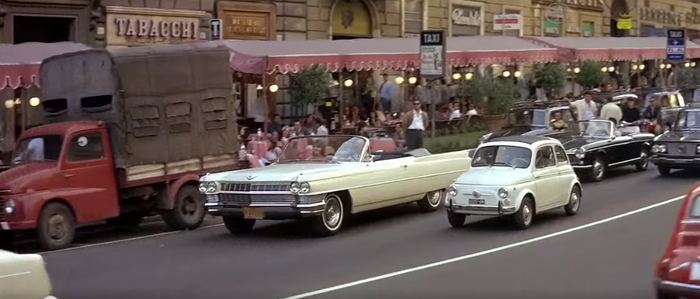

Потом Антуан Марешаль ездил на здоровенном Cadillac Deville convertible 1964 года.

Настоящий классический американец. Длинный ( 5639 мм. ), широкий и низкий. Двигатель V8 (6,4 л)— 340 л. с. Расход топлива. Ну, как не в себя.

Вот как неестественно он смотрелся на улицах европейских городов тех лет.

Главный враг Антуана Марешаля — жулик Сароян в исполнении Луи де Фюнеса. Жулик Сароян любит крутые тачки.

Вот на чем он передвигается каждый день.

Rolls-Royce Silver Cloud. Фантастически дорогая и понтовая тачка. На каждый день самое то.

Когда Сарояну и его подельникам понадобилась незаметная машина для слежки, они выбрали Jaguar Mark 2, неприметного цвета British Racing Green. Прекрасный выбор, что бы остаться незаметным!

Двигатель 3.5. л. 210 лс. Разгон до сотни менее 10 сек.

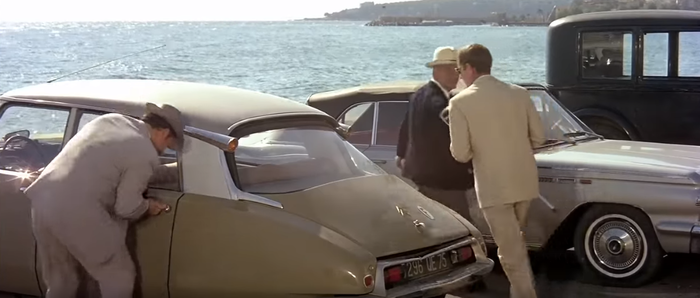

Но Ягуар пришлось бросить. Подельники попытались угнать сначала Citroen DS

Совершенно уникальная машина. Выставленная на Автомоторшоу в 1955 г., как концепт кар, пошла в серию почти без изменений. ( Гидросистема, поворотные фары и прочие чудеса.) Выпускалась 20 лет.

Угнать Ситроен банде не удалось.

Что выбирает жулик Сароян, если надо продолжит скрытую слежку. Фиат? Опель? А вот и нет. Сароян выбрал, древний, убитый в ноль, но Rolls-Royce Phantom Series I 1927 г . с заказным кузовом от H. J. Mulliner & Co.

Двигатель 7,668 куб. см. Мощность, как указывал производитель — достаточная.

Жених кратковременной подружки Морешаля тоже ездит на кабриолете. Поменьше, конечно, чем Кадиллак, но кабриолет же.

Autobianchi Bianchina Convertible 1960 г.. Сицилийцы это произносят так — Аутобьянчи Бьянчина. В других регионах Италии это название произносят не так забавно.

Зверь машина. Двигатель 499 см.

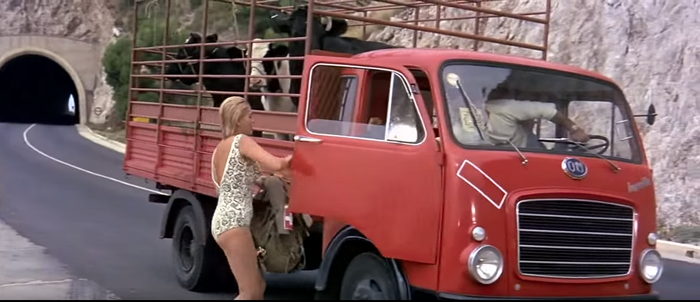

Вторая подружка Морешаля покидает его на грузовичке марки ОМ модели Tigre 1959.

Итальянская фирма ОМ имеет богатейшую историю создания замечательных легковых автомобилей. Но в течение Второй Мировой Войны вынуждена была перейти на производство грузовиков. После войны восстановить выпуск легковых машин, к сожалению, не получилось. В 1967 г. ОМ вошел в состав грузового подразделения фирмы ФИАТ.

Враг Морешаля и Сарояна — Заика, владеет Austin-Healey 1960 г.

Машина двухместная, но бандиты ездят на нем втроем. Чего-то это напоминает. Двигатель 2,9 л.с. 190 км/ч.

Пежо 404 на котором ездят полицейские.

Неубиваемая машина. Выпускалась 15 лет без изменений. В небогатых странах Африки до сих пор работает в качестве такси.

Вот, пожалуй и все. Специально не грузил Вас излишними техническими данными. К сожалению тут нет места всем интересным автомобилям, которые есть в фильме, но не связаны с сюжетом.

Трофей

Москвич-408 на толстовке. Ручная работа

Москвич-408 на заказ на толстовке)

Могу нарисовать любое авто на толстовке)

Роспись выполнена специальной краской по ткани, можно стирать.

Истории моей фотоколлекции. Часть девятая — Zeiss Ikon, или немного об особенностях производства на отдельно взятых заводах.

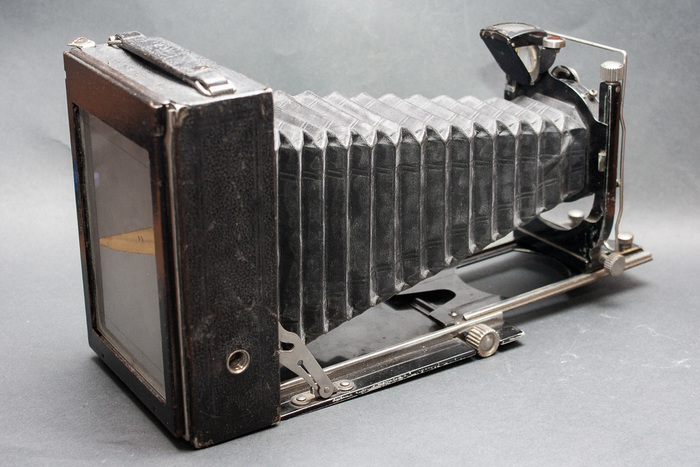

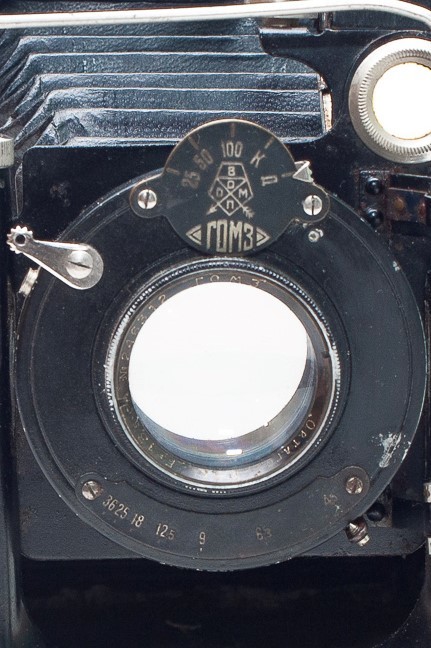

И снова всем добрый день, я продолжаю писать про прошедшие через мои руки старинные фотоаппараты. Сегодня у нас самый редкий и самый интересный за всё время аппарат — переживший две войны Zeiss Ikon из уже далёкого 1914-1915 года.

За него я хочу сказать огромное спасибо пикабушнику @SMexD. Именно он прислал мне эту камеру, которую вы сейчас видите на фотографиях.

Начинался XX век. Монарший дом Романовых праздновал трёхсотлетие, в своё первое и последнее плавание уходил Титаник, жители городов с удивлением смотрели на кружащих в небе фанерно-полотняных птиц.

А фотографы наконец вышли из полутьмы студий на улицы. Способствовал этому открытый в последней четверти предыдущего столетия желатино-серебряный фотопроцесс, который в практически неизменном виде просуществовал весь век XX. Студийные аппараты-ящики заменялись на что-то более маленькое и элегантное — то, что можно будет носить в одиночку, без помощи навьюченной лошади и пары ассистентов. Таким аппаратом и оказался наш Zeiss.

Впрочем, формат этой части будет немного отличаться от всех предыдущих. Отчасти, он вдохновлён великолепными инженерными постами за авторством @Tech.spiritus. Отчасти тем, что в предыдущей части про Фотокор-1 уже был подробно разобран процесс съёмки на большеформатную камеру начала прошлого века.

Так или иначе, сегодня я буду рассказывать не только про то, насколько хорош Zeiss. Мы сравним его, дорогую профессиональную камеру начала прошлого века из ведущей на тот момент в плане точной механики страны с более дешёвой, массовой камерой выпущенной на 20 лет позднее во многом по образу и подобию «Цейсса» — первым советским массовым, полностью «импортозамещённым» фотоаппаратом «Фотокор-1».

Фотокор — слева. Zeiss — справа.

Формат кадра 9х12, обтянутый кожзамом металлический корпус-чемоданчик, объективы в 135-мм с диафрагмой f/4.5. Аппараты похожи друг на друга как разлучённые в детстве братья, но дьявол кроется в деталях. Точнее — в их обработке.

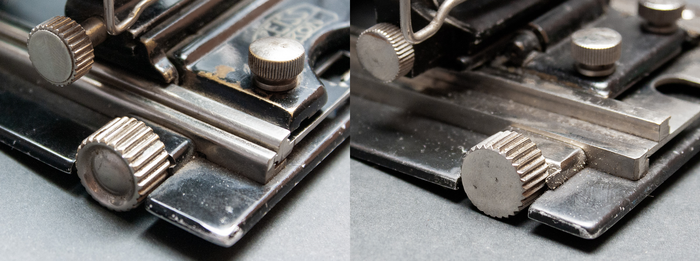

Попробуйте догадаться, где Фотокор, а где — Zeiss. Zeiss — слева.

Этот на первый взгляд небольшой фрагмент механизма изменения положения объектива демонстрирует наглядное различие между двумя подходами к производству: немецким «сделать дорого, идеально и красиво» и советским «сделать массово, просто, только чтобы работало».

Там, где на советском аппарате деталь выполняет лишь своё сугубо практическое назначение, на немце добавляются ещё одна-две лишние технологические операции — эстетики ради. Можете посмотреть на вращающуюся головку наведения на резкость по центру или на рельсы, по которым движется объектив. Причина такой разницы понятна — чем дольше токарь эту самую головку обрабатывает, тем меньше фотоаппаратов завод успеет сделать. А фотоаппаратов в Союзе было нужно много.

И только бы фасками ограничивались отличия в конструкции. При проектировании советского «Фотокора» отбрасывались не только сугубо эстетические детали — до предела упрощался весь аппарат. Вот например ещё одна маленькая, но очень заметная деталь — шкала фокусировки объектива:

Zeiss снова слева

На «Фотокоре» её роль играет простая штампованная пластинка. Причём, руководствуясь принципом массовости, в месте её крепления сделан огромный — порядка 7мм — допуск в виде продолговатых отверстий для смещения этой самой пластинки по оси движения объектива — фотографу самому предлагалось её подгонять. На заводе производилось только три (!) операции — сверление отверстий в крышке с точностью «где-то тут», штамповка пластинки, установка пластинки винтами на эту самую крышку.

Аналогичная деталь на Цейссе же мало того что подогнана с точностью до миллиметра (расстояния на шкале совпадают с реальностью), так ещё и имеет вторую функцию — функцию защёлки. Когда объектив сфокусирован на бесконечность уступ на стрелке-индикаторе заходит в вырез на пластинке (которая в свою очередь располагается на подпружиненном шарнире!) — облегчая тем самым фотографу жизнь. Попробуйте сами подсчитать количество «лишних» операций — я насчитал не меньше десятка. Немцы планомерно и по шагам создавали идеальный механизм — где каждая, даже самая маленькая деталь будет продумана до последнего.

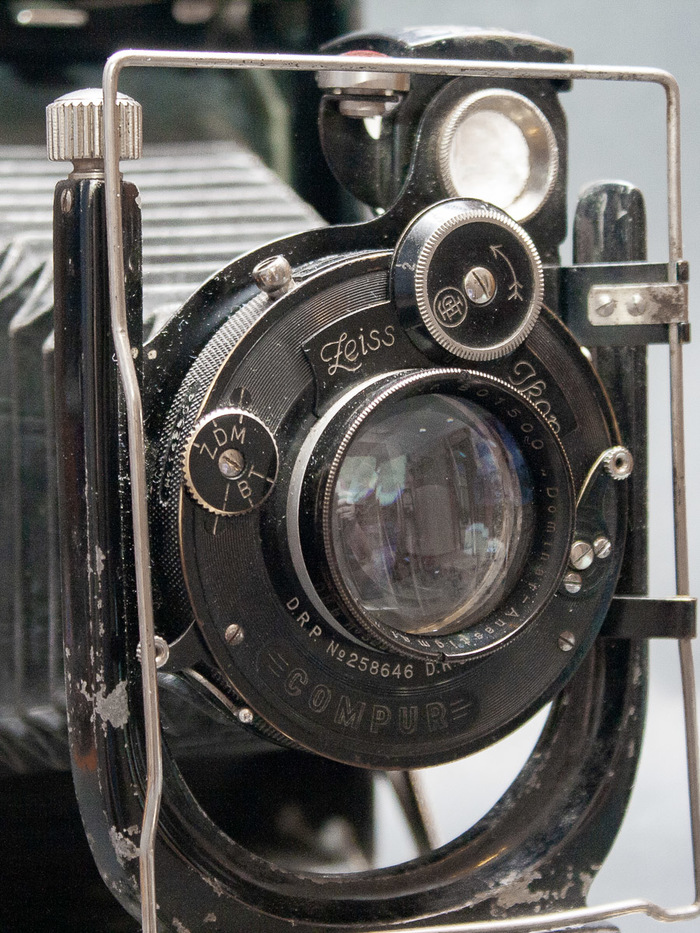

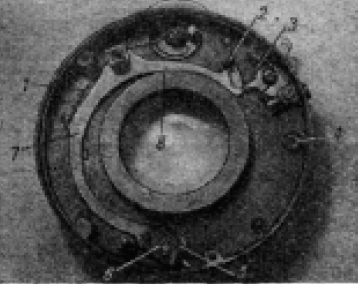

По абсолютно такой же логике была продумана и спроектирована главная деталь немецкой камеры — её затвор:

Я не знаю, существовало ли в то время понятие «эргономика». Но затвор эргономичен до невозможности — это факт. Слева расположено кольцо переключения режимов, сверху — головка выдержек, справа — рычаг взвода, слева-внизу — спусковой рычаг и ползунок установки диафрагмы.

Надо ли говорить, что на профессиональную линейку ставилась самая топовая механика того времени. За диском затвора скрывается самый натуральный часовой механизм, который работает вот как-то так:

Почистил, смазал — затвор проработает ещё сто лет. Во всяком случае, испытание минусовой температурой он уже прошёл и не раз.

Этот затвор может отрабатывать выдержки от 1/200 до 1 секунды. Это особенно полезно при съёмке на низкочувствительные пластинки, которых в начале века было навалом, да и я сейчас их пользую — дешевле всего.

Выдержка в 1/2 секунды на улице днём? А что такого — чувствительность пластинки всего 3 iso.

При всём этом срабатывание затвора не вызывает какой-нибудь тряски и шевелёнки — усилие нажатия на крохотный спусковой рычаг измеряется в граммах.

Левый кадр снят с относительно короткой выдержкой в 1/25 секунды. Правый — с выдержкой в 1 секунду. Как видите — шевелёнки нет. Оба кадра я немного попортил грязным проявителем — чёрт подери, надо его уже в унитаз вылить!

Помогает это и при съёмке макро, где сдвиг объектива даже на пару миллиметров может безнадёжно испортить кадр. Аппарат имеет встроенный макрорежим:

Который позволяет делать такие кадры:

Чем больше растянут мех — тем больше приближение и меньше ГРИП.

Увы, на отечественном «Фотокоре» такой затвор реализовать не смогли. В основном, потому что это было дорого. В итоге ограничились набором из трёх выдержек. Стрелка, выбирающая их, одновременно служит и переключателем режимов. Эргономика? Какая ещё эргономика?

Вот эта стрелочка за логотипом «ГОМЗ» наверху и является переключателем. Двигается только если поддеть ноготком. Можно было бы сделать колёсико, как на цейсовском «Компуре» — но ведь это лишние операции.

Внутри всё тоже было негусто. Повторно ради фото разбирать затвор я не стал — но вот эта иллюстрация из книги Яковлева вполне даёт представление о конструкции.

Затвор настолько прост, что не имеет даже рычага спуска — для его срабатывания необходимо нажать рычаг самовзвода (блестящая деталь на 10 часов). Усилие спуска составляет порядка 500 грамм — что очень неприятно на длительных выдержках от руки. Фотоаппарат дёргается, даже если плотно закрепить его на деревянном штативе.

Выводы остаются за вами. Закономерно, более дешёвый и простой аппарат уступил одному из ведущих производителей того времени — но на то были свои причины. Фотокор остался первым массовым аппаратом, который смог заполнить послевоенный и послереволюционный вакуум для фоторепортёров и фотолюбителей. На следующих моделях ГОМЗ доведёт-таки до ума свой центральный затвор — и будет ставить его на «Смены» и «Любители».

А что же «Цейсс»? После двух разрушительных войн и вывоза оборудования в СССР компания была национализирована восточногерманским правительством. Её западным заводам повезло чуть больше — но в своём предвоенном составе компания оказалась только после падения берлинской стены. Но это всё будет позже. Пока на дворе стоял 1914 год, в воздухе пахло войной, а на прилавках Германской Империи появилась одна из лучших пластиночных камер XX века — ever.

Вместо послесловия — ещё немного немецкого внимания к деталям. Посмотрите на штамповку крошечного рычажка установки диафрагмы:

Красота, не правда ли?

Жигули ваз -21011 на толстовке

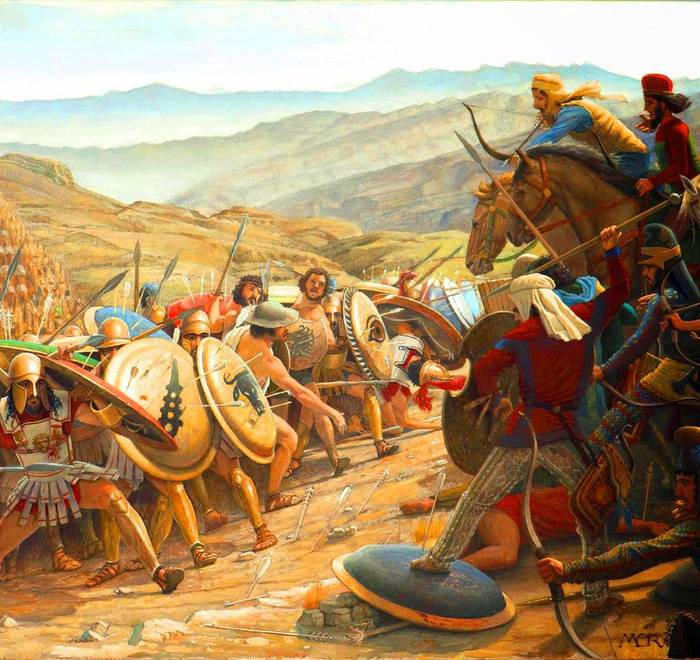

Горная война и единственное поражение войск Александра Македонского. Битва у Политимета

Ну кто же не знает Александра Македонского и его знаменитый восточный поход, где он расколошматил всех, кто встал у него на пути аж до самой Индии? Но мало кто знает, что было одно проигранное сражение. Одно, но оно могло развеять миф о непобедимости Александра и пустить прахом все его старания и стремления, иметь огромные последствия. А вот как это было.

Весной 327 года до н.э. непобедимая греко-персо-македонская (в основном) армия дошла до Бактрии и Согдианы.

По началу местные владыки сыграли ему на руку, так как стремились гадить предыдущему своему правителю, считая что смогут стать независимыми правителями. Но как только поняли что Александр не довольствуется западными землями и пойдёт на них тоже, желая подчинить, поняли что их долгожданной независимости улыбается во всю пасть мчащийся на них галопом полярный лис.

Но против македонского лома не было приёма, местные царьки начали шхериться по горным крепостям. И имели полное основание полагать, что их там не достанут. Достали.

Вообще то очень забавно вышло. Вначале он осадил так называемую Согдийскую Скалу. Завоеватель предложил им сдаться по-хорошему, но те со смехом посоветовали македонскому царю поискать крылатых воинов, чтобы с ними штурмовать неприступную твердыню.

Александр, злорадно ухмыльнувшись, предложил гору денег любому, кто поднимется на скалу (самая большая награда первому, но даже последнему награда светила весьма и весьма немалая), так что добровольцы объявились и всё таки при помощи примитивного античного альпинистского снаряжения забрались и дружелюбно помахивая предметами похожими на мечи улыбались сидящим в крепости шутникам. После такого как не сдаться? (Кстати, именно там он познакомился со своей будущей женой Роксаной и будущим же тестем Оксиартом)

Второй на очереди была Скала Хориена, в которой укрылся местный князёк Хориен, устрашённый зрелищем шагающего через его земли с непонятной целью войска. И тут великолепно сработала тактика «кнута и пряника». Он показал Хориену что «может в осаду», заставив почувствовать что пахнет жареным, когда к нему начали залетать македонские стрелы (чтобы шустрее думалось). А затем послал тестя для переговоров. Тот, разумеется расписал завоевателя с самых лучших сторон и Хориен сдался (если кто то сомневался что брак с Роксаной был политический, и думал что он реально влюбился в дочку бывшей так удачно местного «авторитета», то спешу разочаровать). Оксиарт выиграл от этого союза, так как был назначен местным «губернатором», гарантировав спокойствие. Почему именно он стал его тестем, а не кто то из высшей аристократии персов? А потому что эту территорию удержать труднее всего, а она лежала на важных путях снабжения и торговли, пусть и была сама по себе так себе «кушем».

Но каким бы авторитетным не был Оксиарт, как только завоеватели ушли, подняли головы «альтернативные» авторитеты. Таковым был Спитамен. Именно он является единственным кто смог нахлобучить «непобедимых» македонцев в 329 году до н.э.

А случилось это у реки Зерафшан около нынешнего Самарканда, который Спитамен и осадил вместе с небольшим гарнизоном македонцев. Против него направили полководцев: Андромаха, Менедема и Карана, дав им около 60 всадников-гетайров и 800 наёмников, которыми командовал Каран, и ещё около полутора тысяч наёмников.

Спитамен был не дурак и понимал что в лоб против закалённых в битвах воинов лучше не идти и начал пользоваться местностью по полной. Так же стоит упомянуть, что Спитамен имел всего 600 воинов (в разы меньше чем у карателей), которые в общем и целом уступали противникам в прямом бою. Но его воины выскакивали из самых неожиданных мест и убивали всех кто отстал, отвлёкся и таким образом сумел перебить почти всех. По данным Арриана спаслось не больше 40 всадников и человек триста пехотинцев.

Эта битва вошла в историю как битва у политтеха, палеолита, полиомиелита, Политимета.

Александр прекрасно понимал значение этого поражения и сказал выжившим, что если те проболтаются, то позавидуют своим товарищам, оставшимся на поле брани. Проблема была только в том, что Спитамен тоже не был идиотом и начал трубить о своей победе направо и налево, хвастаясь трофеями как доказательством.

Объективно эта победа никак не повлияла на поход, так как да, погибли тысячи воинов, но это были откровенно говоря, так себе бойцы, второсортные (не считая элитной кавалерии гетайров, потери которых вообще были ничтожны), но это воодушевило многих согдийцев и бактрийцев, что задержало Александра Македонского на три (!) года, что было для него крайне неприятно и было потрачено самое важное — драгоценное время. Лишь помощь местной знати (в частности напрямую заинтересованного тестя) помогла справиться, а то он так бы и закончил свой поход пытаясь подавить бесконечные восстания горцев.

Кстати, Спитамена убили то ли кочевники, боявшиеся мести великого завоевателя, то ли собственная жена, так или иначе, восстание погибло вместе с ним. Но его дочь Апама стала женой Селевка, диадоха и будущего правителя Селевкидской Империи (последнего выжившего в эпических войнах диадохов полководца Александра) и прародительницей всех Селевкидов.

Подписывайтесь, с нами Вы узнаете много разных интересных и познавательных фактов о мировой истории.