Особенности эксплуатации дорожных машин

На эффективность эксплуатации строительно-дорожных машин (СДМ) влияют условия, в которых машина работает. Условия эксплуатации разделены на три группы [7, 8]:

1. Дорожные (технической категорией дороги; видом и качеством дорожного покрытия; рельефом местности).

2. Транспортные условия эксплуатации определяются рядом коэффициентов и показателей (длина груженой поездки; коэффициент по использованию пробега машины; коэффициент по использованию грузоподъемности машины; среднее значение уклона дороги на маршруте; коэффициент помехонасыщенности; род перевозимого груза).

3. Природно-климатические условия определяются факторами окружающей среды, ее температуры и влажности; запыленности, интенсивности атмосферных осадков, ветровой нагрузки, воздействия солнечных лучей (радиации); сезонных колебаний температур, влажности, ветра; а также грунтовыми условиями.

Условия первой и второй группы рассматриваются при оценке транспортирования СДМ, подготовительных работах (дислокациях с одной строительной площадки на другую) и при поставке машины на ТО и Р в случае работы машины вдали от баз [3–5].

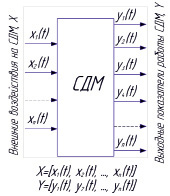

При работе СДМ на нее влияют факторы третьей группы [9]. На рис. 1 представлен общий вид параметрической модели.

При оценке модели определяются «слабые места» СДМ. Это учитывается в параметрическом анализе эффективности эксплуатации. При этом дифференциальные показатели характеризуют интенсивность изменения качества при соответствующей наработке СДМ. Интегральные показатели оценивают достигнутый уровень свойств. Концепция формирования качества СДМ (реализуемых показателей) зависит от номинальных показателей, на которые действуют условия эксплуатации, интенсивность и наработка. Качество СДМ представляет собой совокупность свойств, показатели которых (свойств) изменяются в процессе эксплуатации техники. Это изменение происходит от воздействия множества факторов, основным из которых является температура окружающего воздуха [3, 5].

Рис. 1. Общий вид параметрической модели

Территория России составляет более 17 млн км 2 , при этом около 12 млн км 2 (примерно 70 % от общей территории России) относится к районам крайнего Севера и приравненных к ней территории. Исходя из данных сборника Росстата, климатическая норма января в России равна – 19,7 °С. Для климата территории России проводится деление года на холодный/тёплый сезон, и большие температурные перепады. Также наблюдается, что по направлению на север и на восток происходит увеличение годовой амплитуды температур и понижение температуры в зимний период времени. Эксплуатация СДМ в таких условиях затруднена сложностью запуска и работы ДВС, гидропривода, трансмиссии, обеспечения микроклимата в салоне. В данных условиях возникают повышенные износы всех агрегатов и систем. Это связано с тепловыми процессами, протекающими в них в период работы, стоянки, предпусковой подготовки. В результате наработка СДМ до отказа снижается, а простои машин увеличиваются. Воздействие отрицательных температур на СДМ усиливается при наличии ветра. Существуют методики по учету температуры и ветра и их переводу к общей температуре. На скорость охлаждения агрегатов, узлов машин оказывает влияние ветровое воздействие. Так, увеличение скорости ветра от 0 до 10 м/с увеличивает темп охлаждения деталей ДВС примерно в 3 раза. По усреднённым значениям температуры окружающей среды и ветровой нагрузки для районов с умеренным климатом ДВС СДМ в зимний период остывает до температуры окружающего воздуха (25–30 мин), в летний период около 3 часов [2, 7, 9].

Для снижения интенсивности износов в подвижных элементах агрегатов, систем СДМ, при низких отрицательных температурах используются зимние сорта горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, но их использование не является достаточным в решении проблемы. Основные результаты по совершенствованию работы СДМ достигнуты в области обеспечения тепловой подготовки двигателей внутреннего сгорания СДМ [1–3], при этом вопрос тепловой подготовки гидропривода изучен недостаточно. Если объем прогрева ДВС ограничен объемом подкапотного пространства и это облегчает прогрев ДВС, то, сравнивая с гидроприводом СДМ, его элементы распределены по всей машине с большой протяженностью трубопроводов до 10 м. Очевидно, это усложняет прогрев гидропривода.

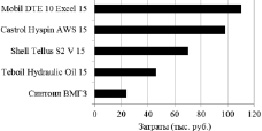

Рис. 2. Затраты на рабочую жидкость экскаватора 5-й размерной группы

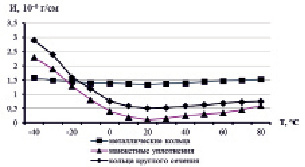

Рис. 3. Зависимость износа уплотнений от температуры (по Ю.А. Носову)

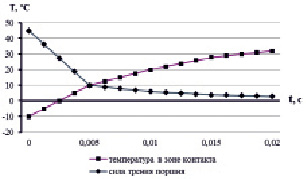

Рис. 4. Зависимость силы трения и температура в зоне контакта при движении гидроцилиндра (по Р. Бееру)

В предшествующих исследованиях указывается, что использование в гидросистемах СДМ рабочих жидкостей ВМГЗ зимой и МГЕ-46В летом обеспечивает работоспособность гидропривода СДМ и сокращает затраты средств на изготовление, транспортирование и хранение широкого ассортимента рабочих жидкостей. Также это позволяет уменьшить загрязнение гидросистем при проведении работ по сезонному обслуживанию, включающей замену рабочих жидкостей [1]. Импортными аналогами гидравлического масла ВМГЗ являются Shell Tellus 15, Mobil DTE 11M, TEBOIL Hydraulic Oil 15, Castrol Hyspin AWS 15. Использование для экскаватора 5-й размерной группы (350–400 л) аналогов рабочих жидкостей зарубежного производства увеличивает затраты до 4,5 раза (рис. 2).

Эксплуатируя СДМ при нагретом масле в баке и низкой температуре окружающей среды, происходит образование конденсата из воздуха в рабочей жидкости влаги. Вода попадает в рабочую жидкость и затем переносится в гидросистему. Присутствие воды в рабочей жидкости повышает процессы коррозии в гидроприводе, а также температуру ее застывания. Поэтому масло следует доставлять расфасованным в герметичную тару. При доливке жидкости в бак необходимо исключить попадание воды в гидросистему СДМ [1]. Гидросистему можно рассматривать как работоспособную в оптимальных режимах, когда потери давления жидкости в гидроприводе не более 6 % от номинального давления, создаваемого насосом. В гидросистемах СДМ, эксплуатирующихся в районах крайнего Севера и приравненных к ним территориях, потери давления в зимний период времени возможны до 12 %, а при прогреве жидкости (подготовке к работе СДМ) – до 20 %. В случае превышения указанных значений следует предусмотреть средства предпусковой тепловой подготовки рабочей жидкости в гидроприводе СДМ [7, 10].

В Положении по эксплуатации гидрофицированных машин указывается о необходимости снижения нагрузок на 20 % во время начала работы холодного гидропривода. При этом снижении температуры окружающего воздуха и изменении связанной с этим вязкости рабочей жидкости (от 5*10-6 до 8*10-3 м2/с) гидравлические потери в трубопроводах при температуре рабочей жидкости до – 30 °С возрастают в 3…4 раза, а при температурах (– 50…– 60 °С) в 10…15 раз по сравнению с рабочими жидкостями, имеющими температуру + 40…50 °С. Увеличение вязкости рабочей жидкости приводит к образованию разрежения во всасывающих трубопроводах, это ведет к попаданию воздуха в рабочую жидкость (кавитация). Возникают колебания давления рабочей жидкости в гидросистеме. Это приводит к нарушению синхронизации действия исполнительных механизмов (гидродвигателей). Вследствие этого снижается работоспособность гидропривода и появляется кавитационный износ в насосах, распределителях и клапанах. Также снижение температуры вызывает изменение физико-механических свойств материалов и величины посадок в сопрягаемых деталях, что снижает работоспособность узлов трения гидроприводов, и происходит снижение эксплуатационных свойств резинотехнических изделий, которые теряют эластичность и становятся хрупкими. Трубопроводы высокого давления обладают большой охлаждающей поверхностью, и масло, проходя по ним, быстро теряет температуру. На рис. 3 представлена зависимость износа уплотнений от температуры (по Ю.А. Носову).

Из графика видно: наименьшие износы возникают при температуре + 5÷30 °С. По графику зависимости силы трения и температуры в зоне контакта при движении гидроцилиндра (по Р. Бееру) (рис. 4) видно, что наименьшая сила трения возникает при температуре + 10 °С.

Для улучшения условий всасывания и предупреждения возникновения кавитации во всасывающей полости насоса, что особенно актуально в условиях низких отрицательных температур, гидробак рекомендуется устанавливать выше уровня расположения насоса (рис. 5).

Рис. 5. Расположение насоса гидропривода СДМ

Увеличение давления рабочей жидкости в гидросистеме от снижения температуры воздуха вызывает увеличение относительного количества отказов, приходящихся на гидросистемы, в среднем от 29…45 % к общему числу отказов при положительных температурах, до 55…71 % при отрицательных, при этом простой машины в ремонте увеличивается в 1,2…1,5 раза. Это увеличивает затраты на обслуживание и ремонт гидропривода СДМ. Вдали от баз возникают трудности с доставкой, помещениями, внешними источниками энергии [4, 5].

Характеристика режима нагружения гидроприводов машин

Тема 11. Правила эксплуатация дорожных машин.

Хранение и консервация машин

Сохранность дорожных машин в периоды между производственной их эксплуатацией обеспечивается проведением комплекса работ, состав которых и объем зависит от времени и условий хранения. Основной задачей хранения и консервации машин является поддержание их работоспособности на уровне технических условий.

В зависимости от продолжительности хранения различают:

1) межсменное хранение 8–16 часов;

2) кратковременное хранение на срок от 10 дней до 2–3 месяцев;

3) долговременное хранение (консервация) на срок один год и более.

Межсменное хранение – обязательная мера эксплуатации. В этом случае машины должны хранится в закрытых помещениях, а при их отсутствии под навесами или на специально выделенных площадках. Для защиты от дождя и снега машины закрывают брезентом, а при больших габаритах закрывают брезентом силовую установку и открытые части трансмиссии.

Кратковременное хранение (консервация) требует выполнения некоторых подготовительных работ, обязательных и при длительном хранении (консервации). Комплекс мероприятий для защиты деталей машины от порчи, причинами которой могут быть атмосферное влияние, свет, микроаргонизмы, нагрузки от собственной массы.

Машина хранится комплектно, без снятия отдельных сборочных единиц и деталей. При кратковременном хранении проводится проверка технического состояния не реже одного раза в месяц. Хранение может осуществляться на рабочей площадке.

Долговременно машины хранятся только на базах управления механизации и ставятся на хранение не позднее 10 дней с момента окончания работы с последующей проверкой её работоспособности раз в квартал.

Консервируемую машину очищают и моют и вытирают насухо. Участки с поврежденной краской очищают от коррозии и заново красят. Все неокрашенные металлические части после мойки покрывают слоем антикоррозионной смазки. Деревянные части окрашивают. Колесные машины подвешивают на козлах, а гусеничные машины устанавливают на уложенные, на землю бруски или доски. Все поддерживаемые части машины тросами опускают на козлы и пружинные натяжные устройства разгружают. Ценные приборы, инструменты, часть электрооборудования (аккумуляторы, фары и тому подобное) снимают и хранят отдельно. После проведения подготовительных работ пломбируют кабины, крышки топливных резервуаров.

Не допускается хранить машины и их сборочные единицы в помещениях, содержащих (выделяющих) пыль, примеси агрессивных паров и (или) газов.

Относительная влажность воздуха в процессе консервации не должна превышать 70%, а температура должна быть не ниже 15˚С. Перед нанесением защитной смазки её разогревают до 80-90˚С.

Консервацию и расконсервацию машин производят в соответствии с эксплуатационной документацией, а приемку машин, поставленных на хранение, и выдачу снятых с хранения оформляют актами.

Учет машин, находящихся на хранении, ведется в специальном журнале, где указываются их названия, марка, инвентарный номер, комплектность, дата постановки и снятия с хранения.

Сведения о хранении, консервации, провероках и их объеме и расконсервации заносятся, также в формуляр (паспорт) машины.

Транспортирование СДМ

В процессе эксплуатации машин возникает необходимость в их транспортировке. Затраты времени на транспортирование машин снижают уровень их использования. В связи, с чем выбор целесообразного способа транспортирования, определяемого конструкцией машины, дальностью перевозки, климатическими условиями, имеет большое значение.

В зависимости от дальности и возможных условий доставки адресату транспортируют машины собственным ходом или различными видами транспорта. Способ транспортирования определяется габаритными размерами и весовыми характеристиками машин, а также ограничениями, связанными с техническими возможностями транспортных средств.

Дорожные машины по автомобильным дорогам транспортируют собственным ходом, в кузове грузовых автомобилей, на трейлерных прицепах и волокушах. Своим ходом транспортируют машины, оборудованные колесными ходовыми устройствами или смонтированные на автомобильных шасси.

Своим ходом машины на базе гусеничных тракторов можно транспортировать на расстояние не более 30 км, а гусеничные экскаваторы – не более чем на 10 км.

Перед транспортировкой необходимо:

· проверить техническое состояние и наличие ТСМ;

· смазать гусеничный ход согласно таблице смазки;

· изучить участок дороги, по которому предполагается движение машины;

· при необходимости маршрут согласовать с органами ГАИ.

После прохождения 5 км следует проверить нагрев редукторов, тормозов и опорных каиков.

При транспортировании своим ходом машин на колесном ходу перед выездом необходимо проверить:

· исправность работу рулевого управления;

· состояние шин и давление в них;

Выявленные дефекты следует полностью устранить.

При буксировании машин на жесткой сцепке за автомобилем или за быстроходным тягачом скорость движения не должна превышать 20 км/ч для машин с неподрессоренной и 40 км/ч для машин с подрессоренной подвеской.

При транспортировании СДМ на прицепах по сети дорог общего пользования следует руководствоваться «Правилами дорожного движения», устанавливающими следующие габариты автотранспортных средств:

· по высоте 3,8 м от поверхности покрытия дороги;

· по длине 20 м для автопоезда с одним прицепом (полуприцепом).

Во время транспортирования необходимо выставить габаритные знаки: днем – красные флажки, а в ночное время – осветительные сигналы.

Перевозят машины по железным дорогам при необходимости их доставки на расстояния более 200 км. Возможности использования железнодорожного транспорта ограничивается правилами технической эксплуатации железных дорог, которые определяют допустимые весовые показатели и габаритные размеры перевозимых грузов.

Машины, предназначенные к транспортированию по железной дороге, подвергаются временной консервации и при необходимости частичной разборке для вписывания в заданные габариты погрузки. Погрузка машин с погрузочных площадок и эстакад может производиться самоходом или с использованием грузоподъемных средств.

Способ погрузки на железнодорожные платформы определяется конструктивными особенностями транспортируемых машин. При отсутствии погрузочных площадок самоходные машины вкатывают на платформу по прочным наклонным въездам. Въезды сооружают с торцовой стороны платформы с уклоном не более 15˚. При погрузке на платформу несамоходных машин с помощью лебедок и канатно-полиспастных систем угол наклона въезда не должен превышать 30˚. Для предохранения от самоскатывания при погрузке на платформу под ходовые устройства машин подкладывают деревянные клинья.

Машины на платформы устанавливают по специальным правилам, которые предусматривают надежное их закрепление при помощи упоров и колодок, препятствующих продольному и поперечному их перемещению, а также подкладок под опорные устройства, если нагрузка на основание платформы превышает 8,5 Мпа.

При перевозке машин через ледяные переправы предварительно проверяют толщину льда. Безопасную толщину льда (в см) при –10˚С оценивают по соотношению

где Q – вес машины;

k – эмпирический коэффициент, для гусеничных машин k=9 и для колесных машин k=11.

Усиление переправы намораживанием льда допускается на толщину, не превышающую половину её первоначальной толщины. При недостаточной толщине льда усиливают несущую способность ледяной поверхности укладкой настилов и бревен.

Необходимую глубину промерзания болот рассчитывают по (11-1) с уменьшением коэффициента k в 1,6 раза для лесистых и моховых, и в 2 раза для травяных болот.

Дорожные машины водным и воздушным транспортом перевозят в том случае, когда это экономически оправдано или когда эти виды сообщений являются единственным средством доставки адресату. Доставка и перебазирование дорожных машин вертолетным транспортом и большегрузными самолетами возможна особенно при освоении новых районов и развитием строительства сети автомобильных дорог в труднодоступных районах.

Проведенные работы по транспортированию машин отражают в журнале учета транспортирования по соответствующей форме.

Монтаж и демонтаж машин

Монтаж и демонтаж крупногабаритных машин обычно связан с их доставкой или перебазированием на новое место эксплуатации.

Периодическому монтажу подвергают оборудование технологических комплексов и установки по производству асфальтобетона и бетона, камнедробильные и сортировочные установки, а также оборудование заводов и баз по производству дорожно-строительных материалов и сборных деталей инженерных сооружений. Монтажные и демонтажные работы проводят в точном соответствии с технической документацией, которая предусматривает рассредоточенные по времени несколько этапов: производство подготовительных работ, устройство фундаментов, непосредственный монтаж и сборку конструктивных элементов и оборудования, пусконаладочные работы.

Подготовка к производству монтажных работ заключается в устройстве подъездных путей, открытых площадок и складов для оборудования и материалов; разгрузке и приемке пребывающих оборудования и материалов; разбивке осей монтируемых установок, машин и устройств; устройстве зданий, навесов и прочих сооружений, где монтируют машины.

Фундаменты под машины устраивают по чертежам заранее, чтобы они до начала монтажа приобрели необходимую прочность и которые должны быть устроены раздельно от строительных конструкций.

Монтируют оборудование в порядке, предусмотренном проектом монтажа. Монтажные работы заканчивают пробным пуском машины вхолостую и под нагрузкой, и её регулированием. После устранения выявленных дефектов машину испытывают под нагрузкой, постепенно доводя её до полной.

Машину принимают в эксплуатацию только в том случае, если при её работе не обнаруживают никаких дефектов. Приемку проводит комиссия и оформляет актом приемки.

Демонтаж машин проводят, как правило, в порядке, обратном монтажу, и он требует проведения тех же подготовительных работ. При демонтаже машин для обеспечения качественного проведения последующего монтажа трансмиссий необходима предварительная маркировка деталей, показывающая их первоначальное положение и учитывающая производственную приработку.