- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

- КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Устройство электродвигателя переменного тока

- Принцип преобразования энергии

- Виды двигателей и их устройство

- Асинхронные

- Синхронные

- История изобретения

- Подключение к однофазным и трехфазным источникам питания

- Преимущества и недостатки электрических двигателей переменного тока

- Применение

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Двигатели переменного тока (ЭПТ) относятся к категории силовых агрегатов, в основу работы которых заложен принцип преобразования электрической энергии в механическое вращение.

Функционирование таких электротехнических устройств основано на эффекте вращающегося магнитного поля, создаваемого в статоре за счет соответствующего распределения питающего напряжения. Для понимания принципа работы двигателей переменного тока потребуется ознакомиться с существующими разновидностями этих агрегатов.

Виды двигателей переменного тока.

В зависимости от конструктивных особенностей и характера связи электромагнитного (э/м) поля вращающегося ротора и ЭДС неподвижного статора различают синхронные и асинхронные двигатели. В первых эта связь жесткая, а в асинхронных частоты их вращения отличаются на величину так называемого «скольжения».

По количеству полюсов, электромагнитных катушек статора и типу питающего напряжения все известные модели делятся на:

- однофазные (включая конденсаторные);

- трехфазные двигатели переменного тока;

- шаговые (многофазные) агрегаты.

По способу организации возбуждения и характеру связи с ротором различают коллекторные и бесколлекторные электродвигатели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Независимо от типа электрической машины (синхронная или асинхронная, коллекторная или бесколлекторная) все они обладают следующими техническими характеристиками:

- количество рабочих фаз – одна или три (за исключением шаговых моделей);

- мощность электрическая и на валу;

- схемы соединения обмоток («звезда» или «треугольник»);

- класс защиты оборудования.

В однофазных машинах запуск осуществляется либо вручную, либо в них предусматривается специальная пусковая обмотка (фазосдвигающая цепочка с конденсатором).

В 3-х фазных агрегатах вращающееся э/м поле создается тремя независимыми катушками, размещенными на статоре под углом 120 градусов одна к другой. Соответствующие им ЭДС разнесены в электрическом пространстве на те же углы.

1. Электрической называют мощность, потребляемую от сети фазными обмотками двигателя в рабочем режиме.

2. Механическая мощность на валу – развиваемое ЭПТ вращательное усилие, измеряемое в Ваттах и характеризующее эффективность преобразования или КПД всего двигателя.

Схема включения обмоток выбирается с учетом особенностей конструкции агрегата и условий его работы. Чаще всего в бытовом электрооборудовании и инструменте применяется схема включения типа «звезда».

Класс защиты электродвигателей от проникновения внутрь механических частиц грязи, а также от попадания влаги устанавливается согласно стандарту EN 60034.

Для его обозначения используют две английские буквы IP со следующими за ними цифрами. Первая соответствует уровню защиты от попадания твердых частиц, а вторая – от проникновения во внутрь влаги.

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Конструкция коллекторных электродвигателей содержит в своем составе следующие обязательные компоненты:

- ротор особой конструкции;

- статор с основными и возбуждающими обмотками;

- коллекторный узел с комплектом щеток.

Основа ротора (якоря) – магнитопровод из пластин электротехнической стали, между полюсами которого при изготовлении по определенной схеме укладываются витки медного провода.

Концы обмоток выводятся на коллекторный узел, являющийся коммутаторной частью системы (здесь осуществляется их переключение). С его помощью обмотка якоря соединяется со статорной в последовательную цепочку. При этом создаваемое в ней поле взаимодействуют с магнитным потоком статора, создавая необходимый вращающий момент.

Преимущества и недостатки.

К достоинствам коллекторных двигателей переменного тока относят плавность запуска и простоту схемы возбуждающей цепочки, включенной последовательно с основной обмоткой. Отмечается также возможность получения значительных по величине вращательных моментов. Эти изделия надежны в работе и хорошо «держат» предельные нагрузки на валу.

Недостатки этих агрегатов представлены ниже:

- повышенный уровень шумности;

- низкий по сравнению с бесколлекторными конструкциями кпд;

- необходимость постоянного обслуживания коллекторного узла из-за износа и загрязнения его элементов (ламелей);

- потребность в обновлении и регулировки щеток;

- высокий уровень радиопомех.

К минусам коллекторных электродвигателей также относят недостаточную надежность рабочих узлов и малые сроки эксплуатации входящих в их состав элементов.

Область применения коллекторных двигателей определяется особенностью их конструкции.

При частоте сетевого напряжения 50 Гц скорость вращения вала у этих изделий достигает 9000-10000 об/мин. Именно поэтому двигатели с коллекторным узлом типа широко применяются в бытовой аппаратуре самого различного класса.

Это:

- стиральные машины;

- электромясорубки, кофемолки и миксеры;

- электроинструмент (дрели, болгарки, перфораторы и т. п.).

Сегодня традиционные коллекторные двигатели везде, где это возможно, заменяются современными бесщеточными агрегатами.

С расширением и удешевлением современной электронной базы их производство становится более выгодным. Одновременно совершенствуются схемы управления, работающие на полупроводниковых элементах различного класса.

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В основу управления режимами работы двигателей переменного тока заложен принцип зависимости частоты вращения вала от величины напряжения, прикладываемого к катушкам статора.

При фиксированной величине тока это означает изменение мощности, передаваемой в нагрузочную (роторную) цепь. Еще один параметр, которым нередко приходится управлять при эксплуатации двигателей рассматриваемого класса – направление вращения вала (реверс).

Для реализации двух этих возможностей применяются различные схемы, построенные на компонентах того или иного типа.

Это могут быть:

- транзисторные ключи или реле;

- тиристорные элементы;

- электронные тиристоры (симисторы).

Транзисторы применяется сегодня крайне редко, поскольку на смену им пришли более эффективные тиристорные и симисторные управляющие элементы.

С их помощью удается непосредственно изменять величину мощности, отдаваемой в нагрузочную цепочку ротора. Для этих целей применяются современные методы широтно-импульсного или фазоимпульсного управления.

Для получения нужной частоты вращения вала и мощности, отдаваемой непосредственно в нагрузку, используется особый электронный элемент – симистор. Степень его открытия задается подачей на управляющий электрод соответствующего напряжения или последовательности прямоугольных импульсов.

Во втором случае частота следования задает время открытия прямого перехода симистора, что в конечном счете определяет величину мощности, передаваемой в управляемую роторную цепочку.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Устройство электродвигателя переменного тока

Электрические двигатели – это силовые машины, применяющиеся для превращения электрической энергии в механическую. Общая классификация разделяет их по типу питающего тока на двигатели постоянного и переменного тока. В статье ниже рассматриваются электрические двигатели со спецификацией под переменный ток, их виды, отличительные характеристики и преимущества.

Для общей информации, рекомендуем прочитать нашу отдельную статью о принципах работы электродвигателей.

Принцип преобразования энергии

Среди электрических двигателей, применяемых во всех отраслях промышленности и бытовых электроприборах, наибольшее распространение имеют двигатели переменного тока. Они встречаются практически в каждой сфере жизнедеятельности – от детских игрушек и стиральных машин до автомобилей и мощных производственных станков.

Принцип работы всех электрических двигателей основывается на законе электромагнитной индукции Фарадея и законе Ампера. Первый из них описывает ситуацию, когда на замкнутом проводнике, находящемся в изменяющемся магнитном поле, генерируется электродвижущая сила. В двигателях это поле создается через обмотки статора, по которым протекает переменный ток. Внутри статора (представляющего собой корпус устройства) находится подвижный элемент двигателя – ротор. На нем и возникает ток.

Вращение ротора объясняется законом Ампера, который утверждает, что на электрические заряды, протекающие по проводнику, находящемуся внутри магнитного поля, действует сила, движущая их в плоскости, перпендикулярной силовым линиям этого поля. Проще говоря, проводник, которым в конструкции двигателя является ротор, начинает вращаться вокруг своей оси, а закрепляется он на валу, к которому подключаются рабочие механизмы оборудования.

Виды двигателей и их устройство

Электрические двигатели переменного тока имеют различное устройство, благодаря которому можно создавать машины с одинаковой частотой вращения ротора относительно магнитного поля статора, и такие машины, где ротор «отстает» от вращающегося поля. По данному принципу эти двигатели разделяют на соответствующие типы: синхронные и асинхронные.

Асинхронные

Основу конструкции асинхронного электродвигателя составляет пара важнейших функциональных частей:

- Статор – блок цилиндрической формы, сделанный из листов стали с пазанми для укладки токопроводящих обмоток, оси которых располагаются под углом 120˚ относительно друг друга. Полюса обмоток уходят на клеммную коробку, где подключаются разными способами, в зависимости от необходимых параметров работы электродвигателя.

- Ротор. В конструкции асинхронных электродвигателей используются роторы двух видов:

- Короткозамкнутый. Называется так, потому что изготавливается из нескольких алюминиевых или медных стержней, накоротко замкнутых с помощью торцевых колец. Эта конструкция, представляющая собой токоповодящую обмотку ротора, называется в электромеханике «беличьей клеткой».

- Фазный. На роторах данного типа устанавливается трехфазная обмотка, похожая на обмотку статора. Чаще всего концы её проводников идут в клеммную площадку, где соединяются «звездой», а свободные концы подключаются к контактным кольцам. Фазный ротор позволяет с помощью щеток добавить в цепь обмотки добавочный резистор, позволяющий изменять сопротивление для уменьшения пусковых токов.

Помимо описанных ключевых элементов асинхронного электродвигателя, в его конструкцию также входит вентилятор для охлаждения обмоток, клеммная коробка и вал, передающий генерируемое вращение на рабочие механизмы оборудования, работа которого обеспечивается данным двигателем.

Работа асинхронных электрических двигателей основывается на законе электромагнитной индукции, утверждающем, что электродвижущая сила может возникнуть лишь в условиях разности скоростей вращения ротора и магнитного поля статора. Таким образом, если бы эти скорости были равны, ЭДС не могла бы появиться, но воздействие на вал таких «тормозящих» факторов, как нагрузка и трение подшипников, всегда создает достаточные для работы условия.

Синхронные

Конструкция синхронных электродвигателей переменного тока несколько отлична от устройства асинхронных аналогов. В этих машинах ротор крутится вокруг своей оси со скоростью, равной скорости вращения магнитного поля статора. Ротор или якорь этих устройств тоже оснащается обмотками, которые одними концами подключены друг к другу, а другими – к вращающемуся коллектору. Контактные площадки на коллекторе смонтированы так, что в определенный момент времени возможна подача питания через графитовые щетки лишь на два противоположных контакта.

Принцип работы синхронных электродвигателей:

- При взаимодействии магнитного потока в обмотке статора с током ротора возникает вращающий момент.

- Направление движения магнитного потока изменяется одновременно с направлением переменного тока, благодаря чему сохраняется вращение выходного вала в одну сторону.

- Настройка нужной частоты вращения осуществляется регулировкой входящего напряжения. Чаще всего, в быстроходном оборудовании, например, перфораторах и пылесосах, эту функцию выполняет реостат.

Чаще всего причинами выхода синхронных электродвигателей из строя является:

- износ графитовых щеток или ослабление прижимной пружины;

- износ подшипников вала;

- загрязнение коллектора (чистится наждачной бумагой или спиртом).

История изобретения

Изобретение простейшего способа преобразования энергии из электрической в механическую принадлежит Майклу Фарадею. В 1821 году этот великий английский ученый провел эксперимент с проводником, опущенным в сосуд с ртутью, на дне которого лежал постоянный магнит. После подачи электричества на проводник он приходил в движение, вращаясь соответственно силовым линиями магнитного поля. В наши дни этот опыт часто проводят на уроках физики, заменяя ртуть рассолом.

Дальнейшее изучение вопроса привело к созданию Питером Барлоу в 1824 году униполярного двигателя, названного колесом Барлоу. В его конструкцию входят два зубчатых колеса из меди, расположенных на одной оси между постоянными магнитами. После подачи тока на колеса, в результате его взаимодействия с магнитными полями, колеса начинают вращаться. Во время опытов ученый установил, что направление вращения можно изменить, поменяв полярность (перестановкой магнитов или контактов). Практического применения «колесо Барлоу», но сыграло важную роль в изучении взаимодействия магнитных полей и заряженных проводников.

Первый рабочий образец устройства, ставшего прародителем современных двигателей, был создан русским физиком Борисом Семеновичем Якоби в 1834 году. Принцип использования вращающегося ротора в магнитном поле, продемонстрированный в этом изобретении, практически в неизменном виде применяется современных двигателях постоянного тока.

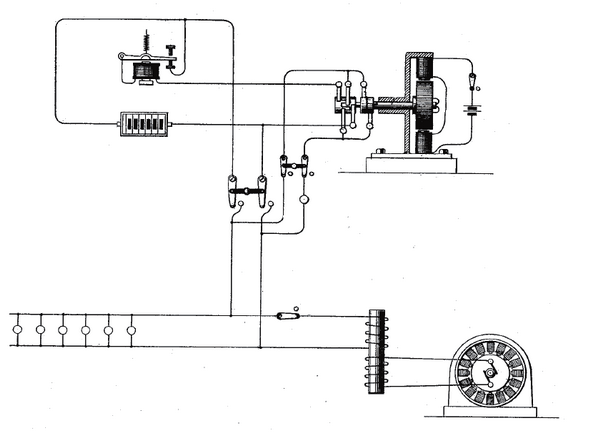

А вот создание первого двигателя с асинхронным принципом работы принадлежит сразу двум ученым – Николе Тесла и Галилео Феррарис, по удачному стечению обстоятельств продемонстрировавшим свои изобретения в один год (1888). Через несколько лет двухфазный бесколлекторный двигатель переменного тока, созданный Николой Тесла уже использовался на нескольких электростанциях. В 1889 году русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский усовершенствовал изобретение Теслы для работы в трехфазной сети, благодаря чему смог создать первый асинхронный двигатель переменного тока мощностью более 100 Вт. Ему же принадлежит изобретение используемых сегодня способов подключения фаз в трехфазных электродвигателях: «звезда» и «треугольник», пусковых реостатов и трехфазных трансформаторов.

Подключение к однофазным и трехфазным источникам питания

По типу питающей сети электродвигатели переменного тока классифицируют на одно- и трехфазные.

Подключение асинхронных однофазных двигателей осуществляет очень легко – для этого достаточно подвести к двум выходам на корпусе фазный и нулевой провод однофазной 220В сети. Синхронные двигатели тоже можно запитывать от сети данного типа, однако подключение немного сложнее – необходимо соединить обмотки ротора и статора так, чтобы их контакты однополюсного намагничивания были расположены напротив друг друга.

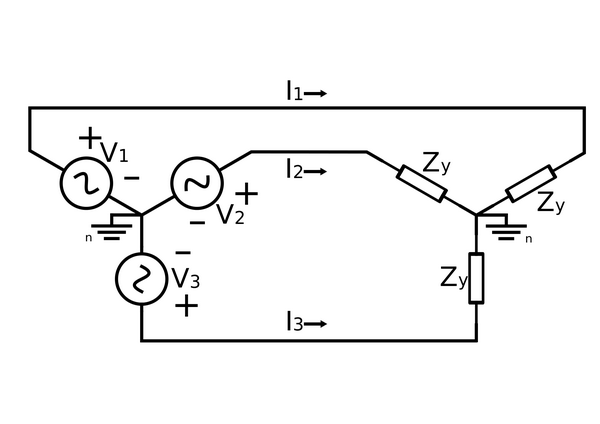

Подключение к трехфазной сети представляется несколько более сложным. В первую очередь, следует обратить внимание, что клеммная коробка содержит 6 выводов – по паре на каждую из трех обмоток. Во-вторых, это дает возможность использовать один из двух способов подключения («звезда» и «треугольник»). Неправильное подключение может привести в поломке двигатель от расплавления обмоток статора.

Главное функциональное отличие «звезды» и «треугольника» заключается в различном потреблении мощности, что сделано для возможности включения машины в трехфазные сети с различным линейным напряжением — 380В или 660В. В первом случае следует соединять обмотки по схеме «треугольник», а во втором – «звездой». Такое правило включения позволяет в обоих случаях иметь напряжение 380В на обмотках каждой фазы.

На панели подключения выводы обмоток располагаются таким образом, чтобы перемычки, используемых для включения, не перекрещивались между собой. Если коробка выводов двигателя содержит только три зажима, значит, он рассчитан для работы от одного напряжения, которое указано в технической документации, а обмотки соединены между собой внутри устройства.

Преимущества и недостатки электрических двигателей переменного тока

В наши дни среди всех электродвигателей устройства для переменного тока занимают лидирующую позицию по объему использования в силовых установках. Они обладают низкой себестоимостью, простой в обслуживании конструкцией и КПД не менее 90%. Кроме того, их устройство позволяет плавно изменять скорость вращения, не прибегая к помощи дополнительного оборудования вроде коробок передач.

Главным недостатком двигателей переменного тока с асинхронным принципом работы является тот факт, что регулировать их частоту вращения вала можно только изменяя входную частоту тока. Это не позволяет добиться постоянной скорости вращения, а также снижает мощность. Для асинхронных электродвигателей характерны высокие пусковые токи, но низкий пусковой момент. Для исправления этих недостатков применяется частотный привод, однако его цена противоречит одному из главных достоинств этих двигателей – низкой себестоимости.

Слабым местом синхронного двигателя является его сложная конструкция. Графитовые щетки довольно быстро выходят из строя под нагрузкой, а также теряют плотный контакт с коллектором из-за ослабления прижимной пружины. Кроме того, эти двигатели, как и асинхронные аналоги, не защищены от износа подшипников вала. К недостаткам также относится более сложный пуск, необходимость наличия источника постоянного тока и исключительно частотная регулировка частоты вращения.

Применение

На сегодняшний день электродвигатели со спецификацией на переменный ток распространены во всех сферах промышленности и жизнедеятельности. На электростанциях они устанавливаются в качестве генераторов, используются в производственном оборудовании, автомобилестроении и даже бытовой технике. Сегодня в каждом доме можно встретить как минимум одно устройство с электрическим двигателем переменного тока, например, стиральную машину. Причины столь большой популярности заключаются в универсальности, долговечности и легкости обслуживания.

Среди асинхронных электрических машин наибольшее распространение получили устройства с трехфазной спецификацией. Они являются наилучшим вариантом для использования во многих силовых агрегатах, генераторах и высокомощных установках, работа которых связана с необходимостью контроля скорости вращения вала.